今天为大家分享的是由吉林大学第一医院侯坤医师编译,苏州大学附属第二医院朱卿教授审校的:动脉瘤永久夹的使用策略与技巧,欢迎观看、阅读!

Inappropriate clip application

The Grand Rounds- Clip Ligation of Challenging Posterior Circulation Aneuryms

Management of Complex Aneurysms- Clip Reconstruction and Bypass Techniques

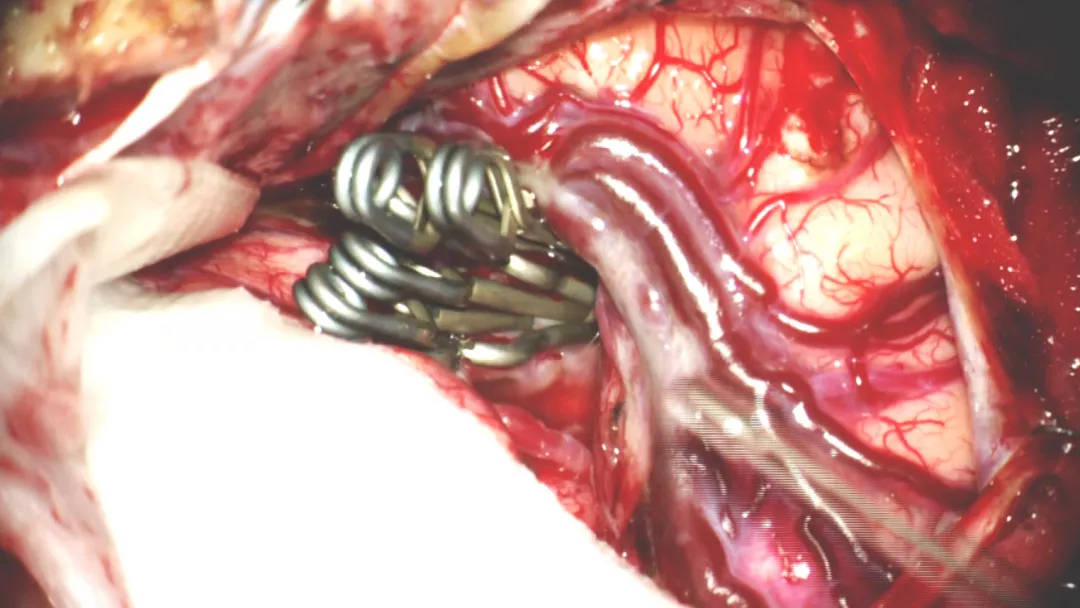

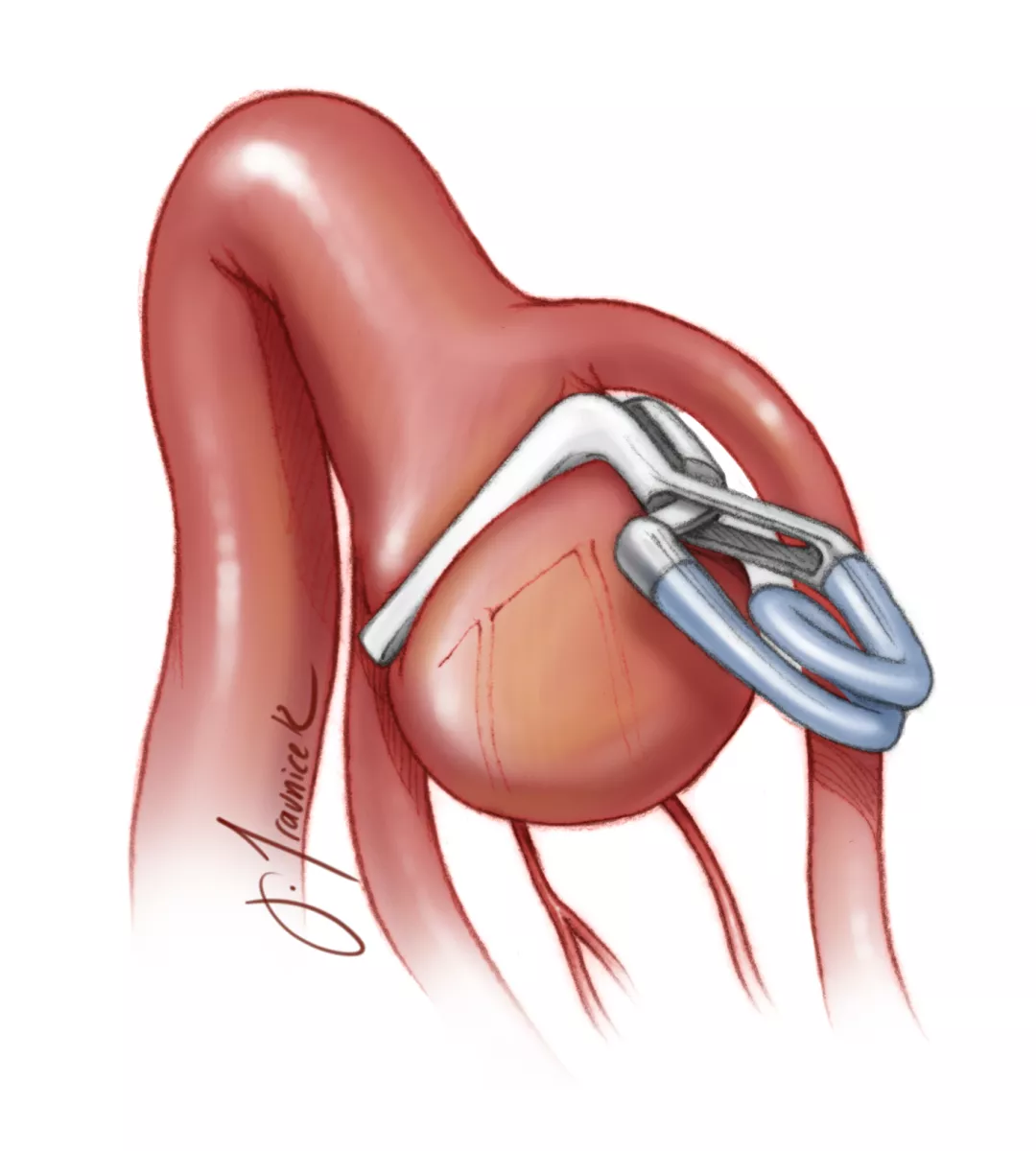

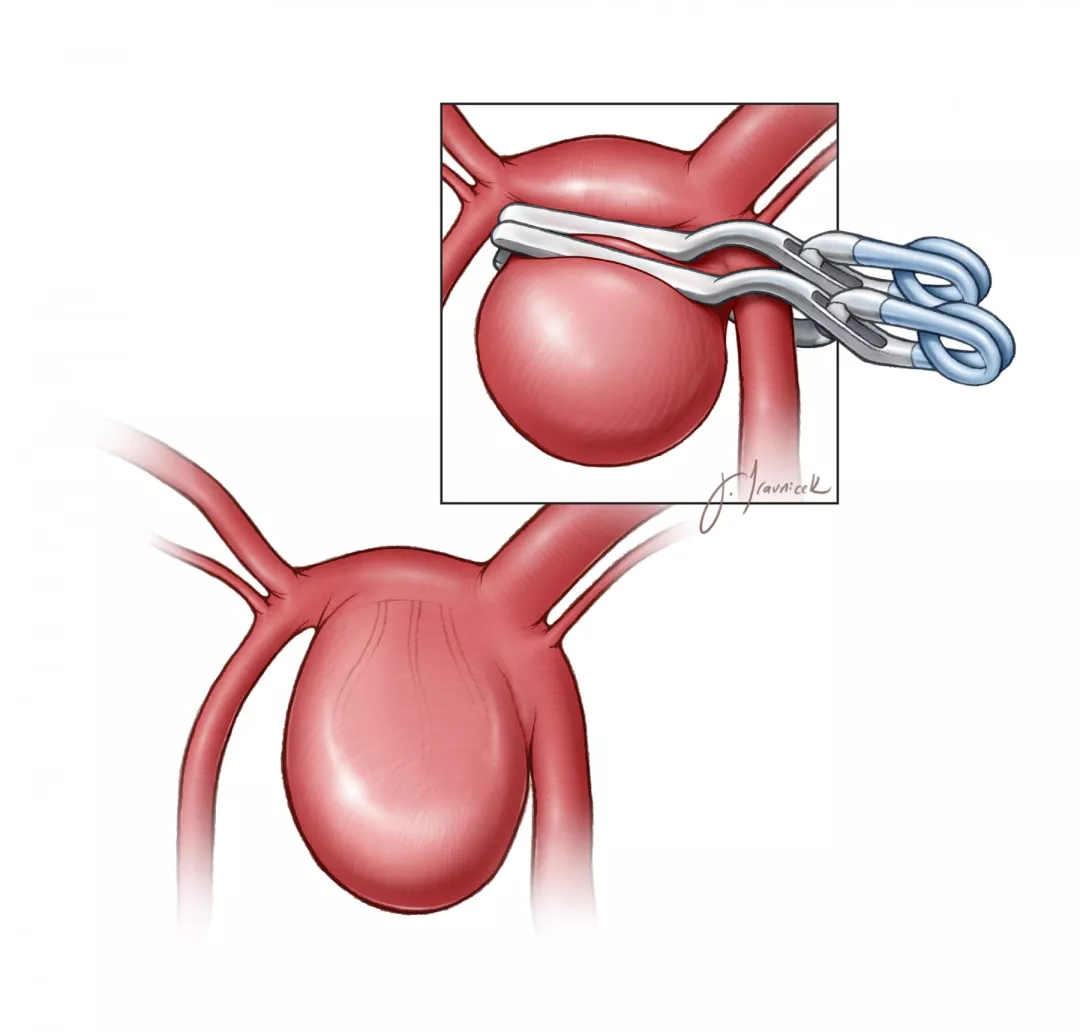

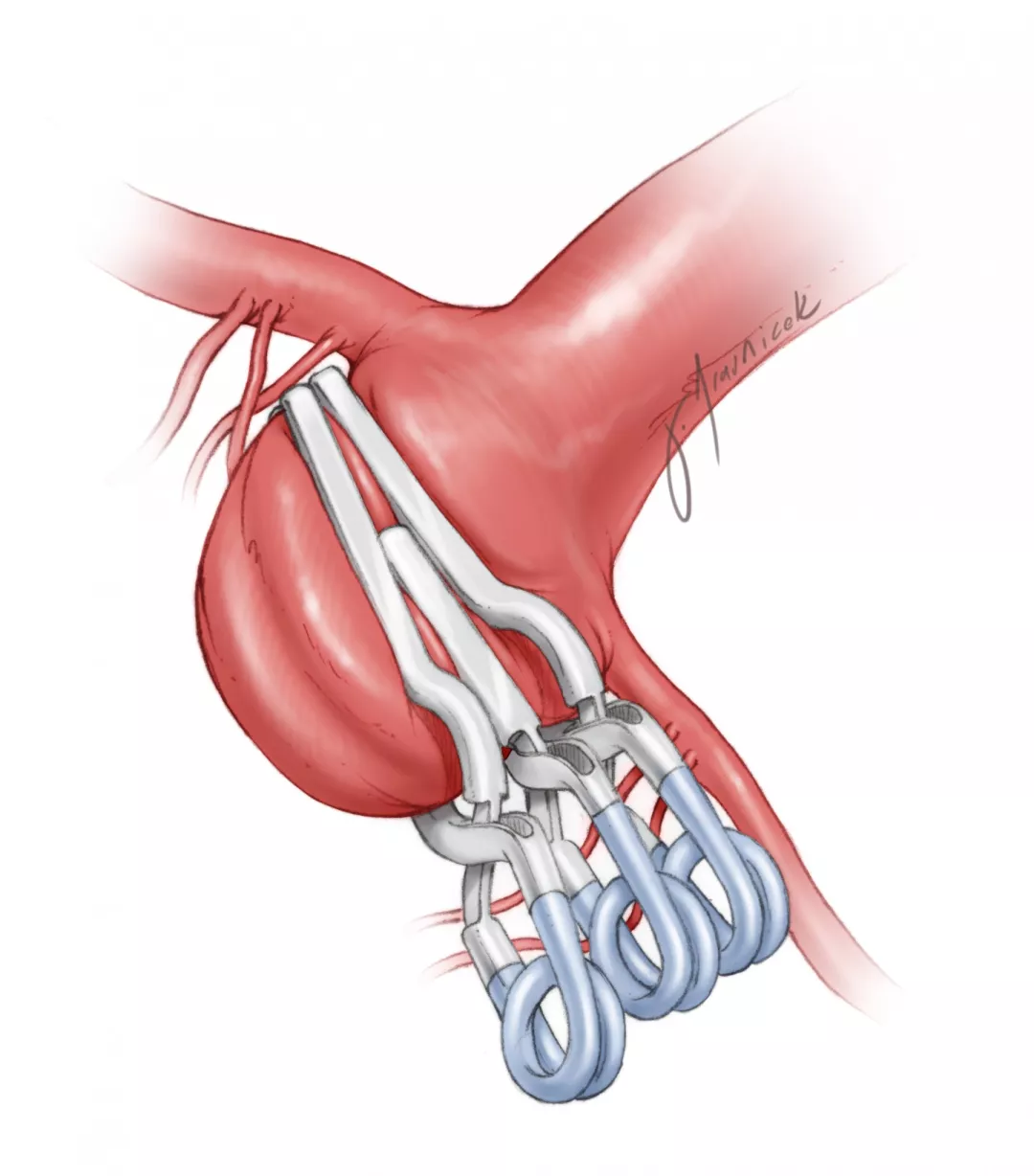

图1:图示夹闭一个巨大的右侧大脑中动脉粥样硬化性动脉瘤。下面将讨论这些策略的技术细节。

瘤夹的选择

根据动脉瘤的大小、位置、载瘤动脉的形态以及周围结构等解剖特点,在手术前应选择好瘤夹的类型与形状。

包括颅神经在内的周围神经血管结构对瘤夹的选择有影响。动脉瘤不同,可能需要不同类型的瘤夹和夹闭技术来完全夹闭动脉瘤颈。手术前仔细判读血管造影影像,有些动脉瘤的处理需要多个或特殊形状的瘤夹。

笔者选择瘤夹的原则如下:

1.瘤夹叶片最好与载瘤动脉的长轴平行,避免沿载瘤动脉管腔产生“折叠效应”,从而导致瘤夹的叶片闭合不全。

2.形状越简单的瘤夹(直形、弧形或成角形)通常越有效。直形夹与成角开窗夹是笔者的次优选择。

3.瘤夹的叶片越短越安全。瘤夹过长,其末端的夹力会减弱,并且可能意外损伤穿支。

4.可能的情况下,尽可能使用单个瘤夹,而非多个。

获得最佳视野

分离蛛网膜下腔、控制近端血管并准确显露动脉瘤后,手术者将专注于对瘤颈的最佳显露与夹闭。笔者通常习惯于临时阻断近端载瘤动脉使动脉瘤体部分减压,然后对瘤颈及部分瘤顶进行操作以充分显露瘤颈,并弄清其形态与分支及穿支动脉的关系。

在没有充分弄清瘤颈解剖关系前就上永久夹是初学者造成夹闭不理想与术中破裂的最常见原因。笔者始终坚持对瘤颈周围彻底分离,这样就可在瘤颈周围轻易地释放瘤夹叶片。上夹时,瘤夹的叶片经常会阻挡手术者的视线;因此,不应该用瘤夹的叶片进行解剖分离或穿过手术野的视线盲点。

根据动脉瘤的位置及瘤顶朝向不同,有时必须探查及推移瘤颈,因为动脉瘤可能阻挡对特定血管结构的观察。比如,朝向下方的囊性前交通动脉(ACoA)动脉瘤可阻挡手术者对对侧A1段的观察,造成对双侧A1段近端分支的控制不全。这种情况下,手术者必须有能够快速解决动脉瘤手术中破裂的预案,这样才能在近端未完全控制的状况下妥善夹闭动脉瘤。这种预案包括临时性夹闭使动脉瘤体收缩,为显露对侧A1段创造空间。

安全控制近端后,应分离瘤颈,可能的情况下避免直接对瘤顶操作,从而为准确夹闭创造空间。最后分离阶段,必须确认所有相关的血管结构,并轻柔操作。细小的穿支动脉通常最难分离,一旦闭塞将导致永久性神经功能障碍。

最重要的是要在分离过程中获得足够的操作空间,确保沿着瘤夹叶片的整个路径一览无余。穿过瘤夹叶片的间隙应能观察到动脉瘤颈、流入及流出血管、瘤夹叶片。在最后夹闭过程中,用瘤夹叶片的尖端盲目分离将导致灾难性后果,引起瘤颈、瘤顶附近的撕裂。

但是,动脉瘤手术的细微之处(包括动脉瘤朝向、对脑组织最小限度的牵拉)决定了持夹钳的操作空间非常小。因此,手术者在减少脑组织牵拉的同时,应通过灵活地选择瘤夹形状及分离蛛网膜来安全地获得灵活的视角以及工作角度。

如果手术野中的动脉瘤被持夹钳或其他手术器械遮挡,应移动显微镜来达到合适的视角,或进一步进行无创性分离操作。手术者在瘤颈处精细调整瘤夹位置时,使用口控开关是保持手术野位置的重要手段。双手操作及处理瘤颈是达到理想化夹闭最关键的基本原则。

动脉瘤夹的使用

动脉瘤的部位和潜在病理生理特点决定了应该如何夹闭。Rhoton提出的关于囊状动脉瘤的四个特点极好地说明了动脉瘤解剖的病理生理特点:

一、动脉瘤通常起源于载瘤动脉发出分支血管处。这类动脉瘤也可出现在载瘤动脉分为二支独立流出动脉的分叉处。

二、由于血流缓慢,囊状动脉起源于动脉弯曲部。更具体地说,动脉瘤更多起自弯曲血管的突出部。

三、动脉瘤顶朝向与血流方向一致,如果不存在血管弯曲部,血流方向也会改变。

四、在夹闭过程中,几乎所有动脉瘤周围的穿支动脉都必须保留。

夹闭的目的不仅在于阻断血流进入动脉瘤,也在于防止将来在夹闭部位形成新的动脉瘤。分叉部或分支部位的动脉瘤应垂直流入动脉夹闭。血管弯曲部 的动脉瘤应平行载瘤动脉夹闭。虽然这些是动脉瘤夹闭的大体指导原则,但并不能完全墨守成规;手术者应制定灵活可变的方案,清楚上夹过程中的一些解剖限制,包括有效的工作角度及周围的穿支血管。

瘤夹的最终选择应建立在对动脉瘤解剖彻底理解的基础上。这种理解不应是模糊或匆忙的,因为手术者盯着搏动的动脉瘤会很不舒服。并且,在高倍放大下未清晰看清瘤颈时不应上夹。

简单型瘤夹(直形,弧形和成角形)夹闭技术

用简单型瘤夹夹闭动脉瘤是指用一个直形、弧形或成角形瘤夹的叶片放置在动脉瘤颈来夹闭瘤颈及阻断血流。这种夹闭策略适用于较小的简单、边界清晰的窄颈动脉瘤。夹闭前,手术者必须确认瘤夹叶片的长度足够超过整个瘤颈。

上夹时持夹钳阻挡视线,以及邻近血管、颅神经限制操作空间时,手术者偶尔也可用更长的直形夹尝试夹闭深在的动脉瘤。这种情况常见于夹闭基底动脉分叉部或小脑后下动脉动脉瘤的手术中。

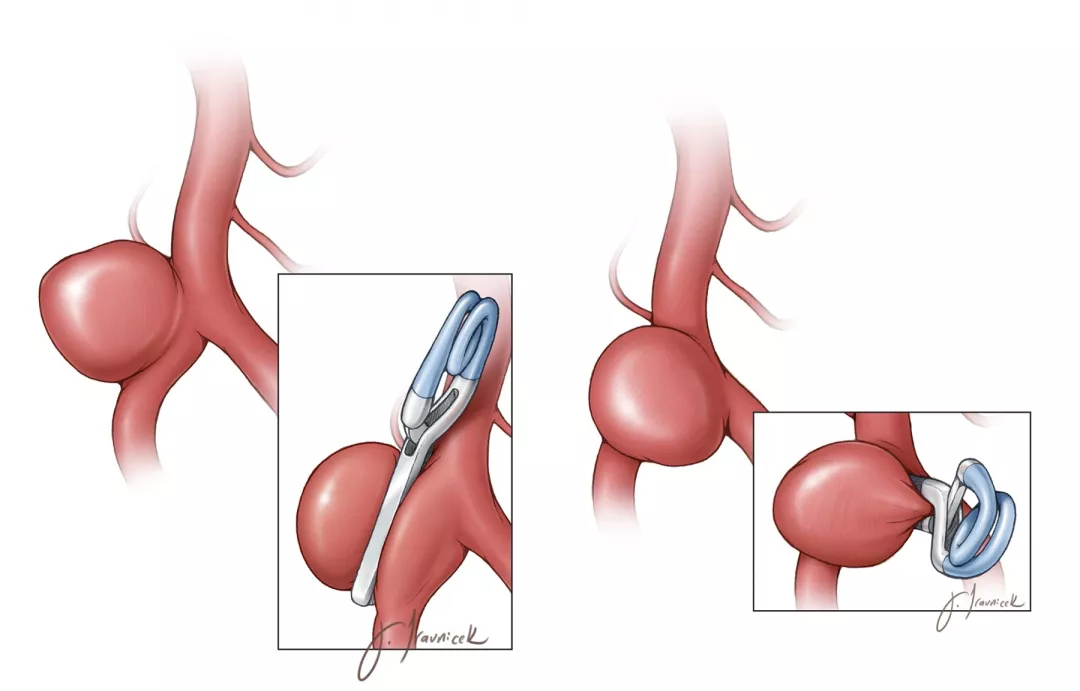

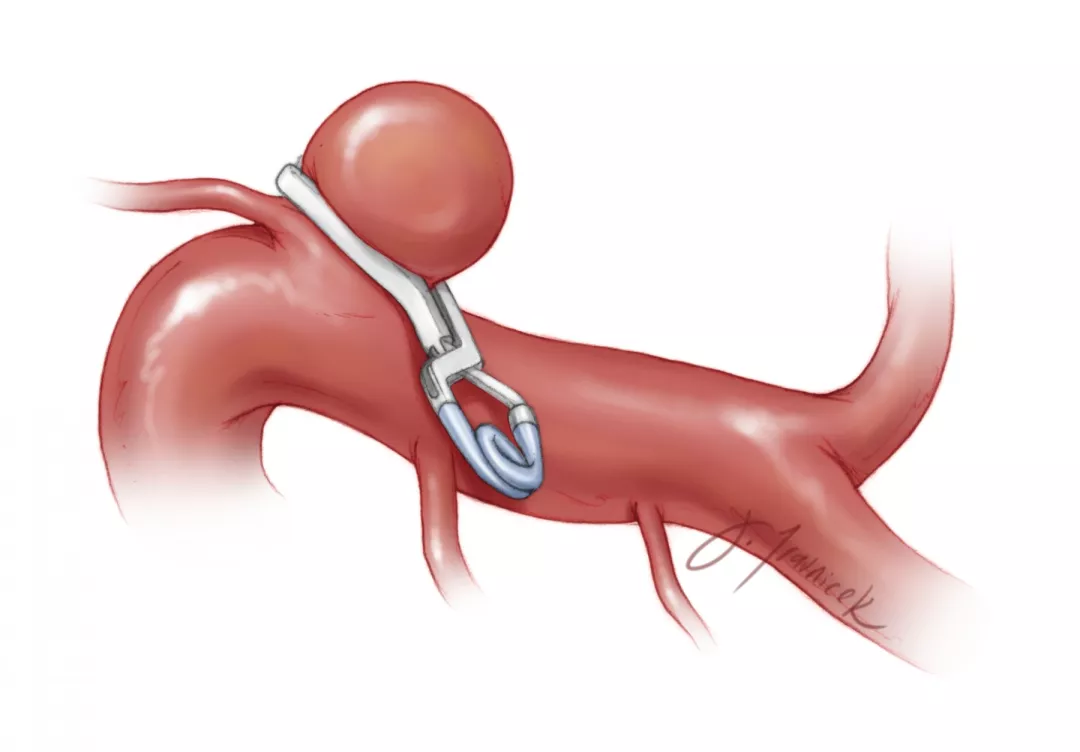

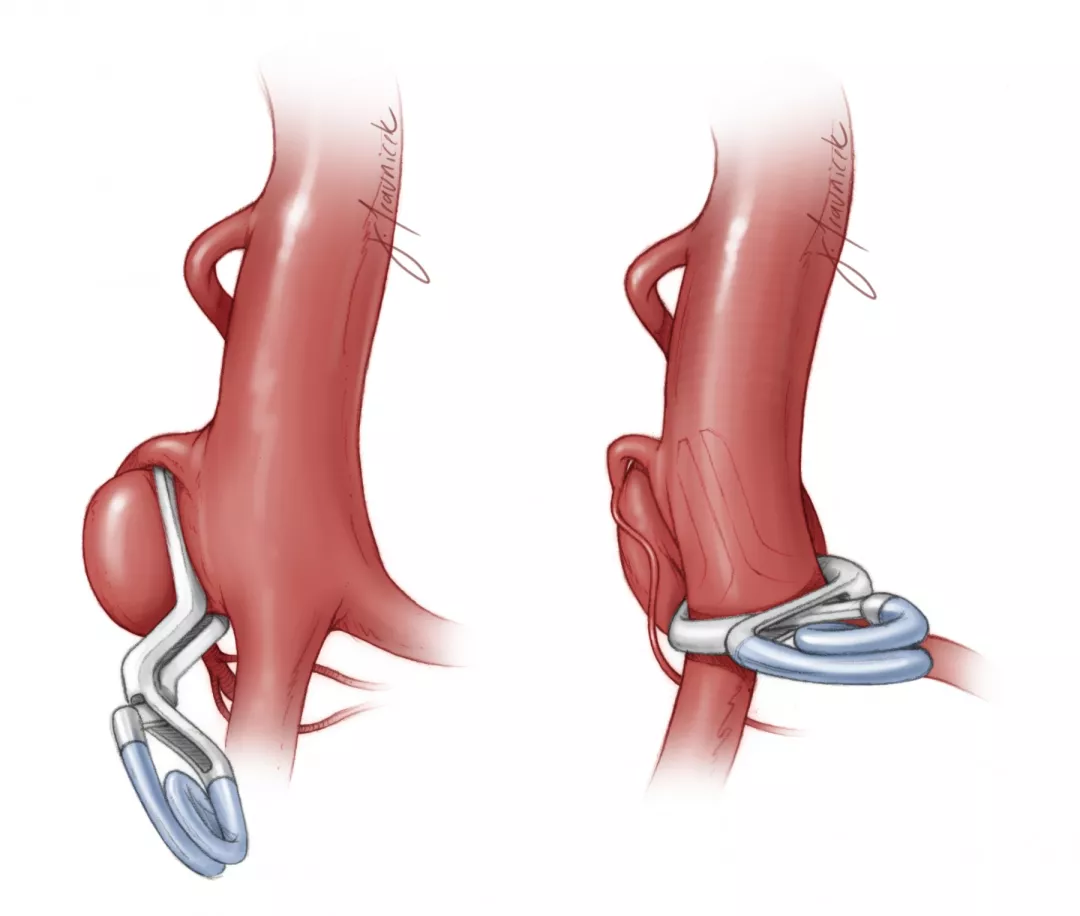

图2:图示单个瘤夹夹闭大脑中动脉(MCA)动脉瘤。这个小型囊状动脉瘤位于MCA右侧流出分支的凸面。瘤夹叶片平行载瘤动脉放置(左图)。动脉瘤通常起源于分叉部,瘤夹垂直流入动脉放置(右图)。所谓的“完美”夹闭也有弊端,特别是对于动脉粥样硬化性动脉瘤,因为从外观上可能无法发现流入及流出血管的厚壁扭曲所导致的管腔内风险。

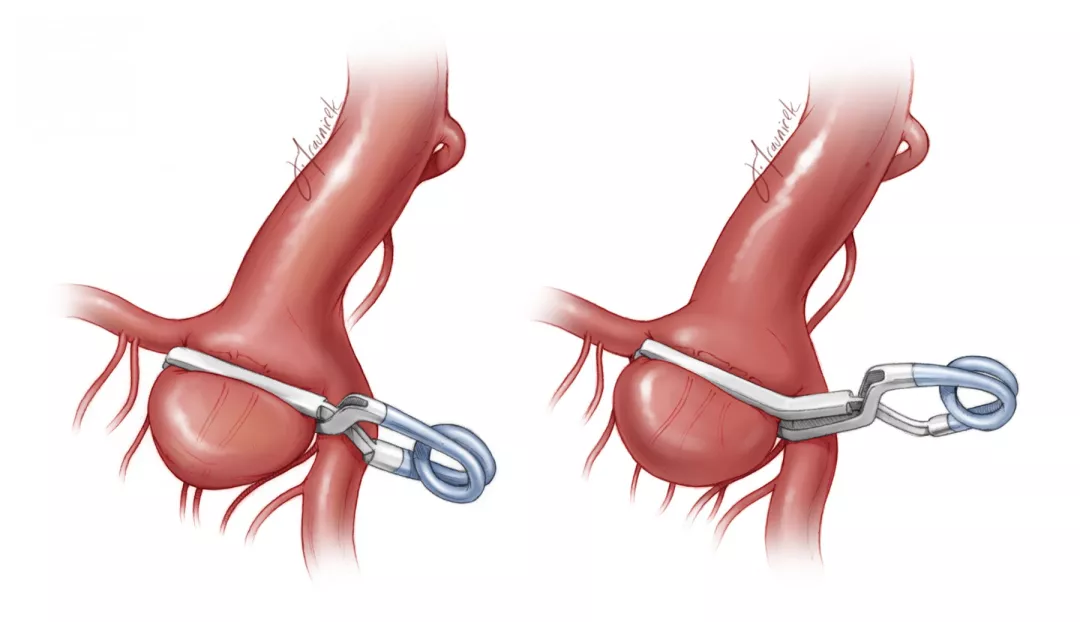

图3:图示用单个直形夹夹闭小型后交通动脉(PCoA)动脉瘤。该动脉瘤大体上属于颈内动脉(ICA)动脉瘤,而不是PCoA动脉瘤。上夹时可阻挡对PCoA的观察。因而重要的是,在放置瘤夹时应确保没有误夹PCoA。

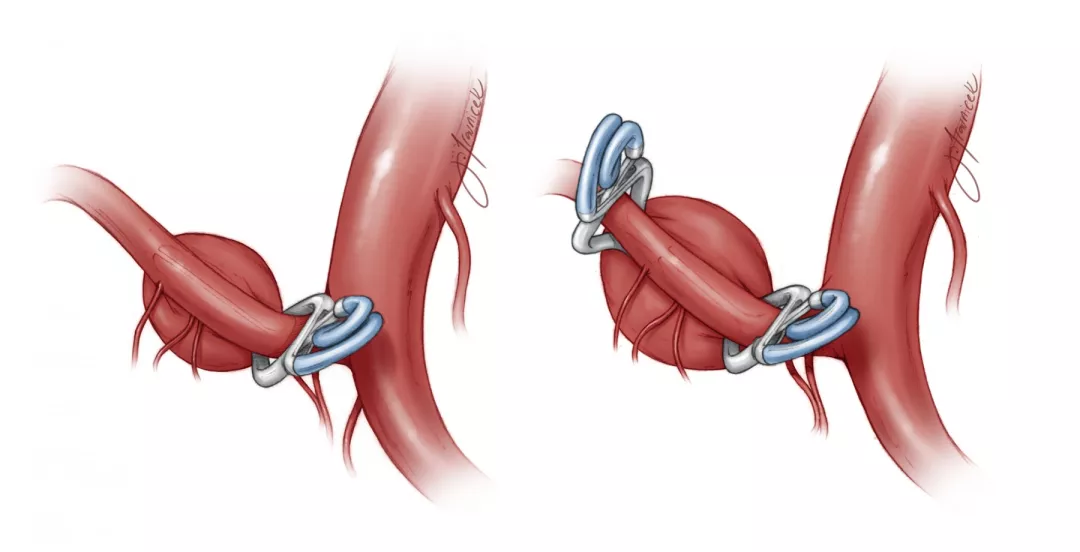

图4:用单个直形夹夹闭朝向前方的ACoA动脉瘤(左图),是这类动脉瘤的常用夹闭方式。朝向上方的ACoA动脉瘤沿冠状面用单个成角夹夹闭(右图)。虽然这种夹闭方式并不理想,但从其解剖特点考虑,并没有更好的选择。ACoA的穿支必须保留。无论采取何种方式,对侧A2段的起始处常被动脉瘤遮挡。

图5:图示小脑上动脉动脉瘤的三种不同的简单型瘤夹夹闭技术。动脉瘤颈用单个成角夹夹闭,平行于动脉瘤起源的流入动脉(基底动脉),垂直于流出分支(左上图);该动脉瘤更多位于流入动脉而不是流出动脉。也可用弧形夹夹闭(右上图)。弧形夹叶片能更好地夹闭动脉瘤基底部。如果基底动脉分叉部“过高”,成角夹可能更有效(下图)。下图中,动脉瘤正好平均起源于基底动脉和小脑上动脉。

图6:用一个成角夹夹闭胼周动脉动脉瘤。动脉瘤起源于分叉部,瘤夹垂直胼周动脉流入段放置。

图7:图示用一个成角夹夹闭眼动脉动脉瘤。动脉瘤颈起自载瘤动脉流出分支的起始部,平行流入动脉及流出动脉夹闭。

图8:图示用单个直形夹(左图)或成角夹(右图)夹闭颈内动脉(ICA)分叉部动脉瘤。成角夹可避开MCA分支,保证瘤夹的绞合部不扭结到血管腔。ICA的内侧穿支必须保留。

图9:用一个弧形夹夹闭朝向内侧的ICA分叉部动脉瘤。这个弧形夹与ICA分叉部贴合很好,在叶片穿行过程中容易观察,对穿支影响很小。

图10:枪状夹在上夹时灵活性更好,可避免持夹钳遮挡手术者的视线。这个病例中,虽然在一个狭小的操作空间内夹闭脉络膜前动脉动脉瘤,但上夹过程全程可视这些动脉(左图)。成角开窗夹完成朝向后方的动脉瘤的夹闭(右图)。

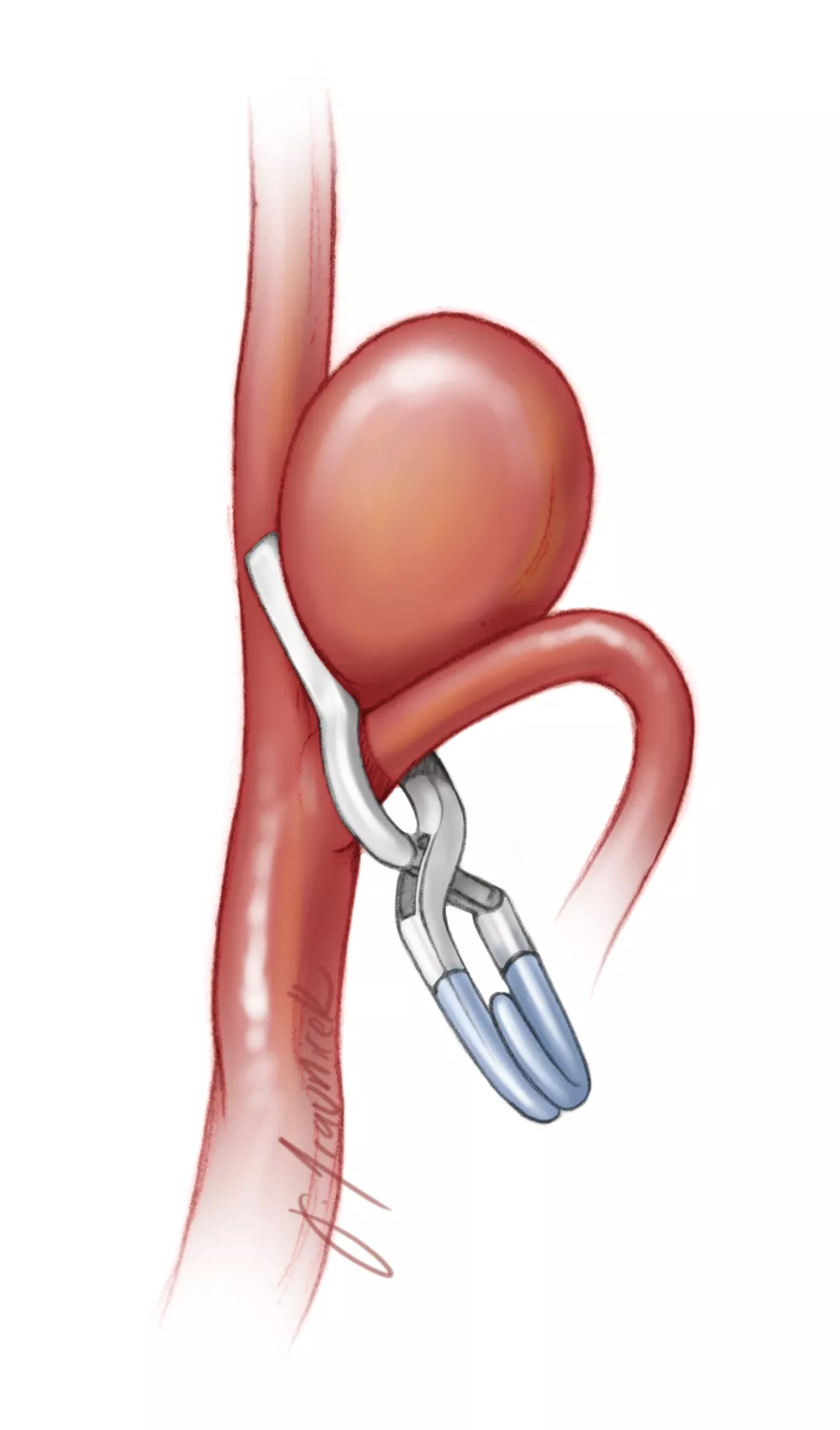

开窗夹夹闭技术

开窗夹非常有用,提高了夹闭更复杂动脉瘤的安全性。开窗夹的设计在瘤夹叶片的根部有一个环形开口,载瘤动脉或穿支动脉可安全通过此处。与简单型瘤夹类似,开窗夹也有多种形状,包括成角形。重要的是,当需要多个瘤夹来有效夹闭瘤颈及重建载瘤动脉管腔时,开窗夹能更好地与其他瘤夹联合使用。

使用开窗夹的三个主要指征是:

避开流入及流出血管,包括穿支动脉;

串联夹闭技术中用来夹闭第一个瘤夹未能夹闭的远端瘤颈;

重建载瘤动脉管腔。

图11:一个成角开窗夹夹闭大脑前动脉(ACA)A1段囊状动脉瘤(左图)。瘤夹开窗环绕并保护A1段。二个成角开窗夹面对面夹闭(右图),在处理更宽颈动脉瘤时避开载瘤动脉内侧壁的穿支血管,手术策略更灵活。

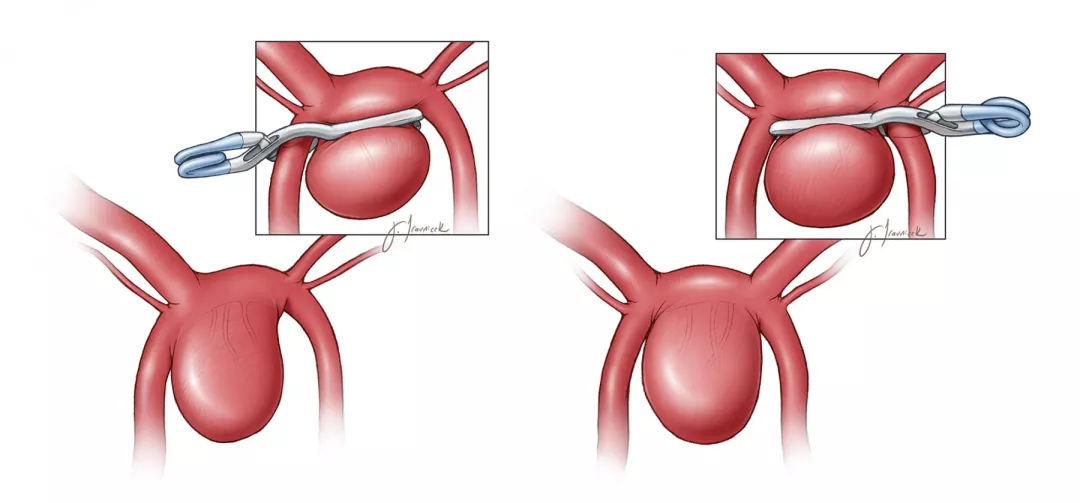

图12:朝向前方或上方的ACoA动脉瘤可用一个直形开窗夹理想地夹闭。瘤夹开窗环绕同侧A2段。瘤夹放置必须仔细,避免误夹Heubner回返动脉或对侧A2段起始处。

图13:图示另一例ACoA动脉瘤夹闭术。大多数ACoA动脉瘤起源于优势侧A1段的ACoA与A2段交界处。在轴位平面上,瘤夹必须轻微向前成角以夹闭累及A2段及ACoA的瘤颈(左图)。如果瘤颈完全位于ACoA(罕见),双侧A1通常都很发达,夹闭则更直接,与ACoA平行即可(右图)。

图14:球形宽颈动脉瘤具有挑战性。沿同侧A2段内侧壁的手术盲点可导致瘤夹位置不当及夹闭不全(左图,内嵌图上)。必须倾斜瘤夹夹闭同侧A2段上的瘤颈(左图,内嵌图下)。更大的及动脉粥样硬化性动脉瘤需一个以上的瘤夹完全夹闭瘤颈(右图)。

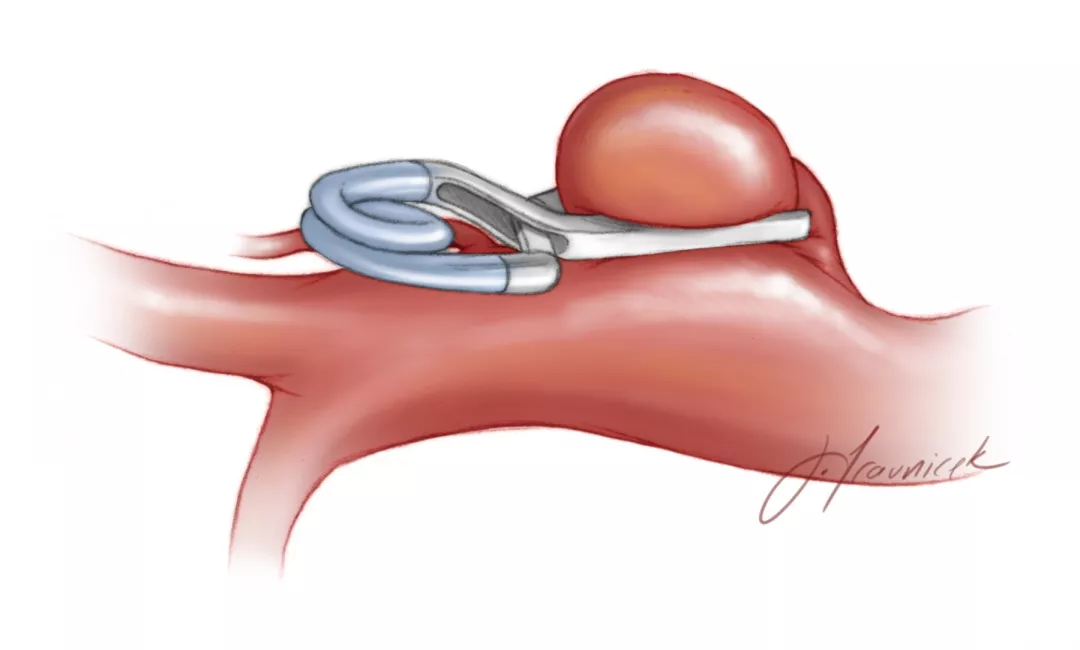

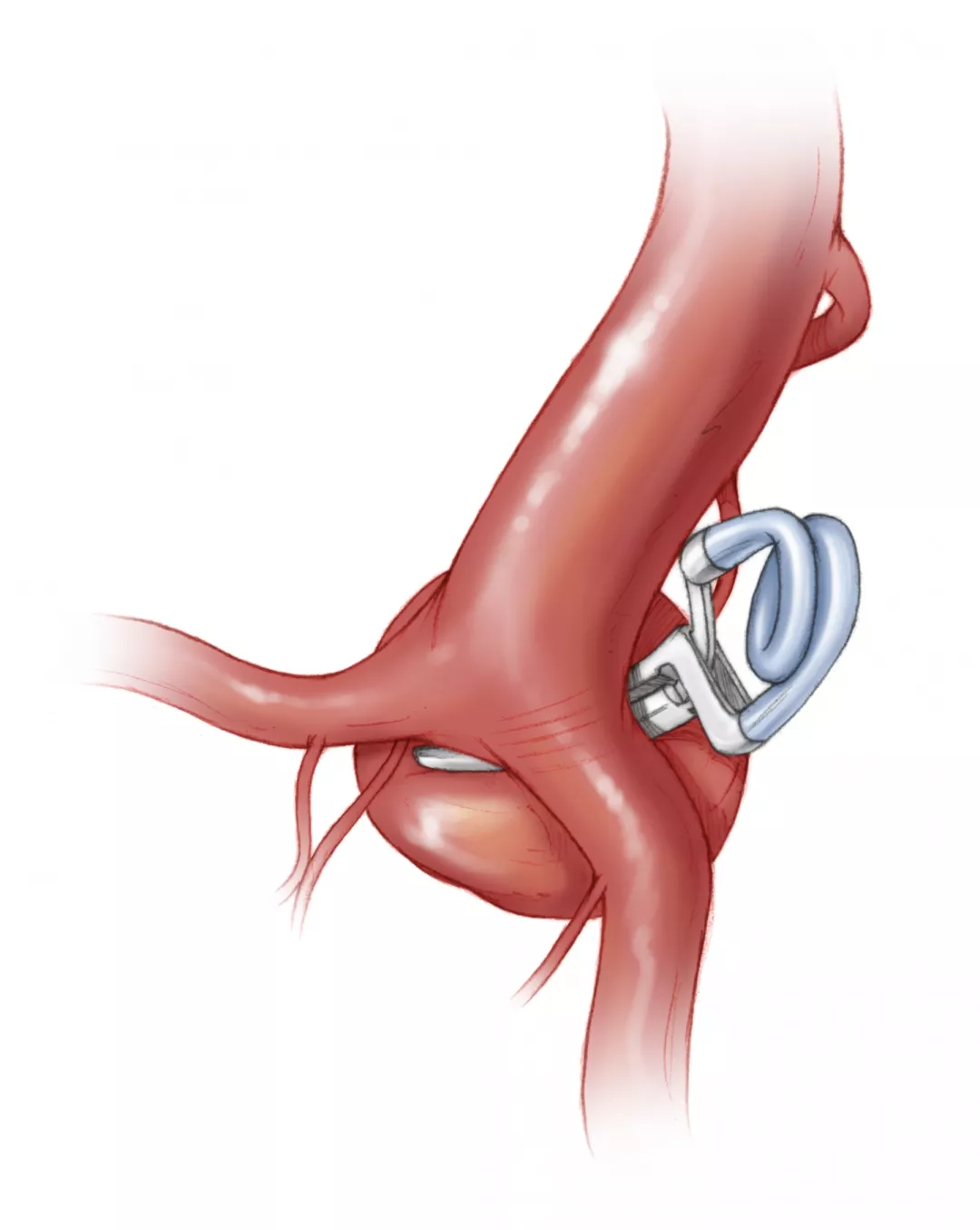

图15:一个成角开窗夹夹闭大型PCoA动脉瘤(上图)。大型或朝向后方的PCoA动脉瘤起自邻近ICA发出PCoA处。图示采用类似的技术夹闭脉络膜前动脉动脉瘤(下图)。瘤夹开窗环绕 ICA并平行ICA长轴重建其管腔。与垂直夹闭相比,这种方式完全夹闭动脉瘤颈,迟发性瘤夹滑脱或叶片夹闭不全的风险更小。对于大型PCoA动脉瘤,笔者更喜欢这种夹闭策略。另外,这种方式也无需对黏连在瘤顶的脉络膜前动脉过多操作。

图16:一个开窗夹夹闭小脑后下动脉(PICA)动脉瘤。瘤夹开窗部分环绕PICA。通常需轻微“不完美”夹闭来保留PICA的微小管腔以及保持椎动脉远端通畅。

图17:一个右侧成角开窗夹夹闭朝向内侧的宽颈ICA分叉部动脉瘤。瘤夹开窗环绕MCA。应保护内侧穿支血管。

图18:椎动脉动脉瘤位于发出脊髓前动脉的起始处。瘤夹开窗环绕管径细小的脊髓前动脉。

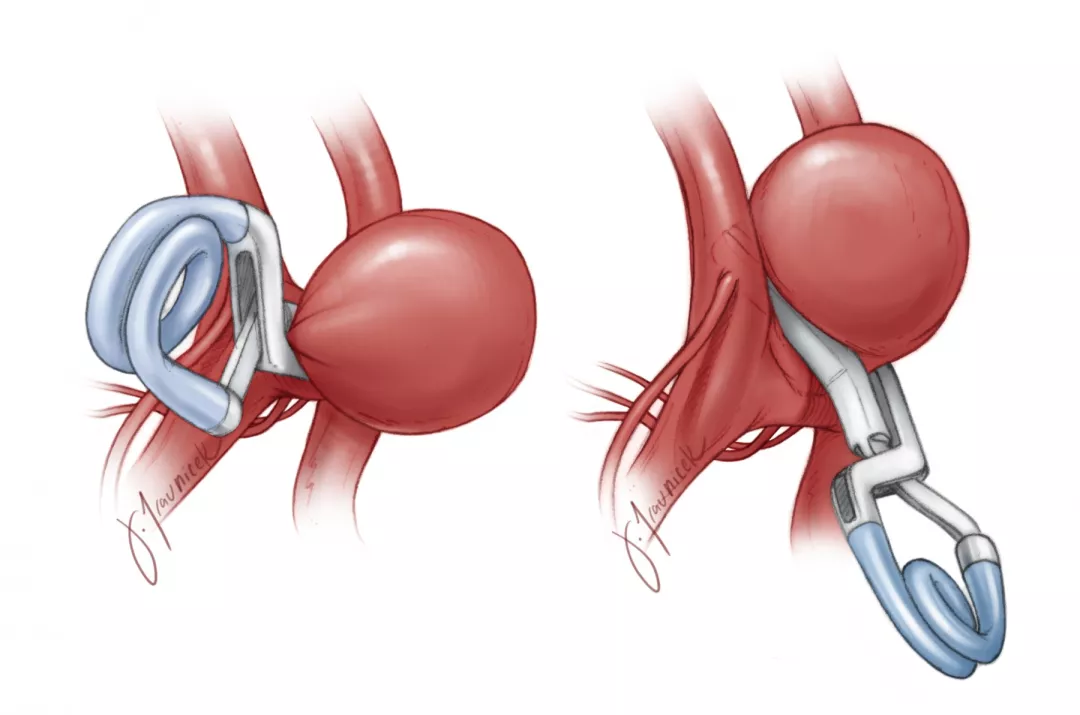

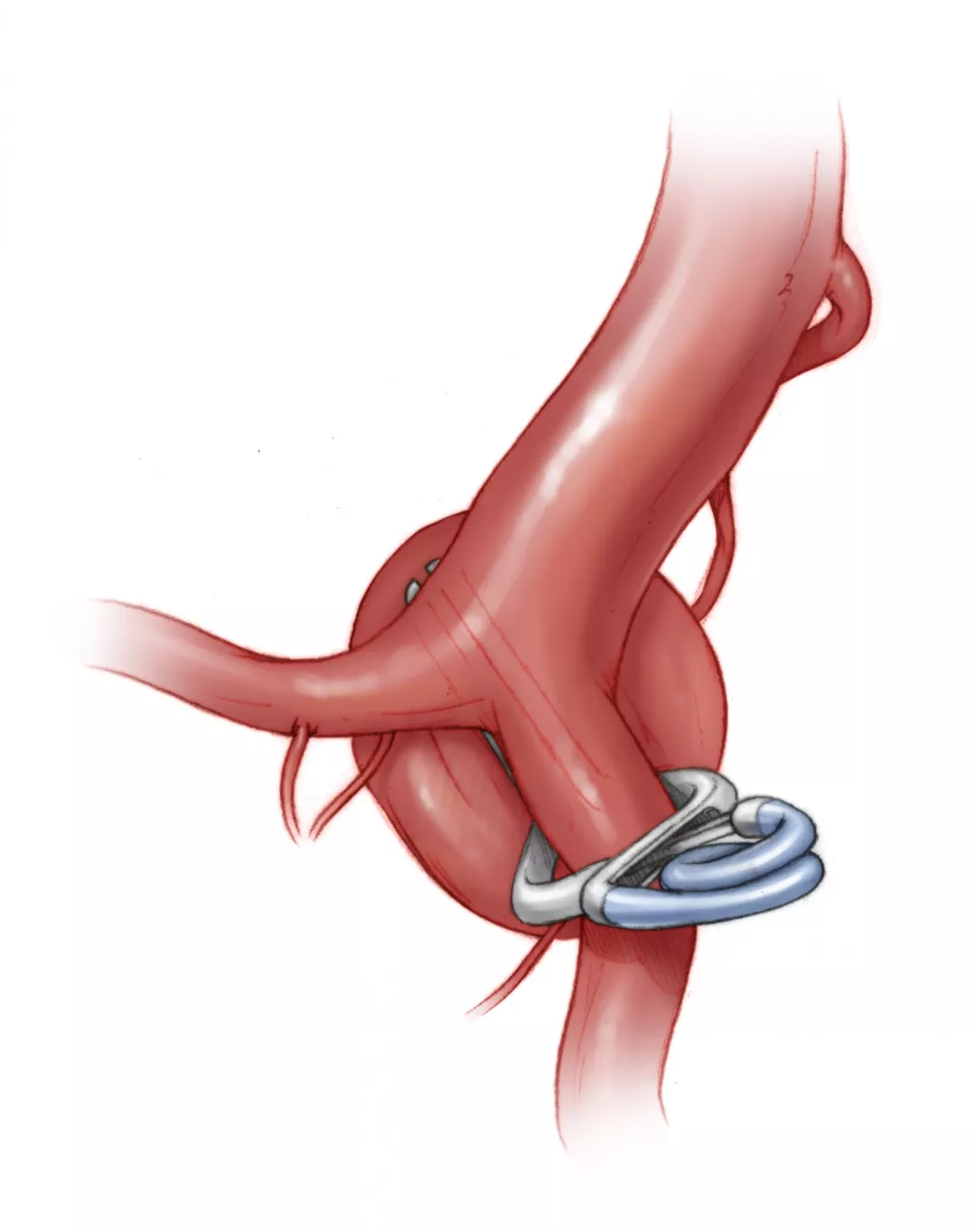

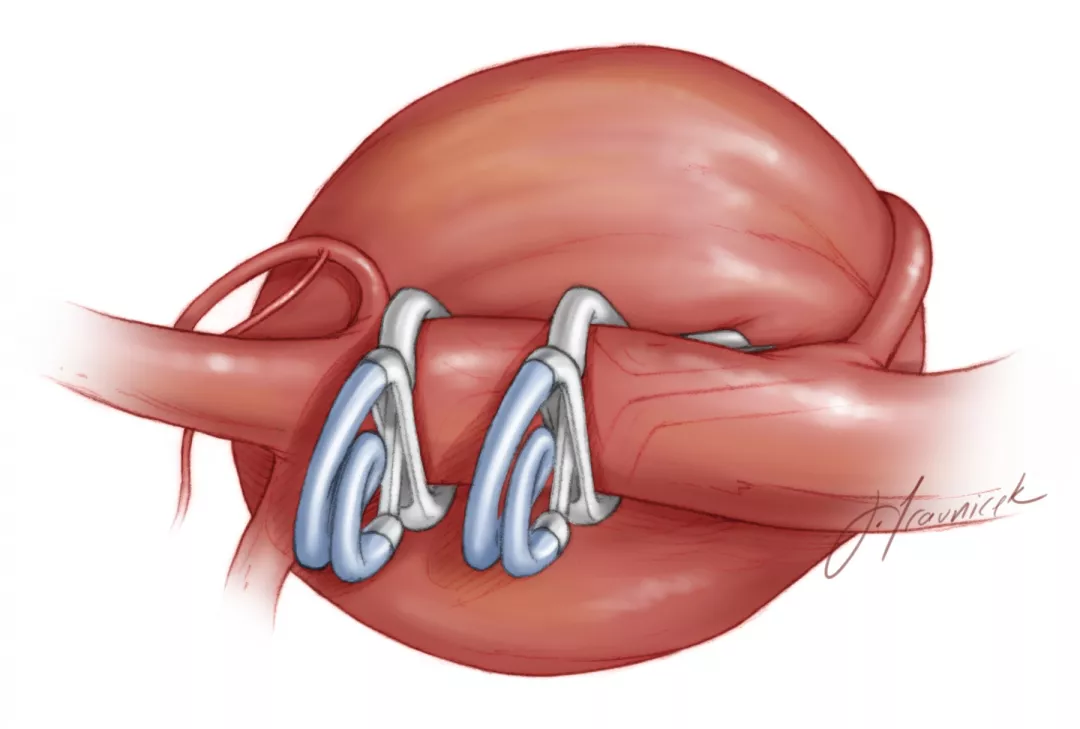

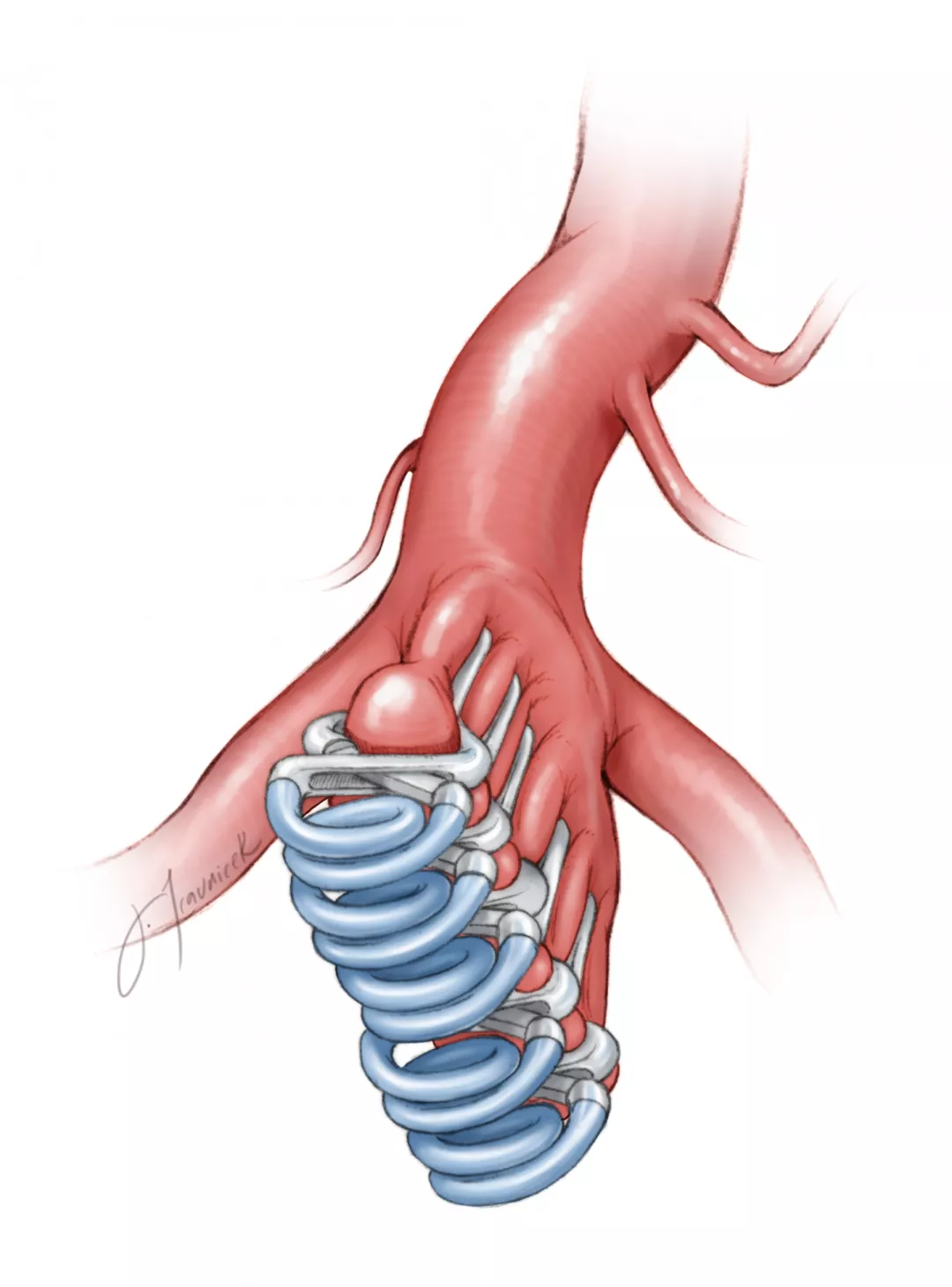

多重瘤夹夹闭策略

虽然在可能的情况下,笔者更喜欢用最简单与最少的动脉瘤夹,但单个瘤夹常不能完全夹闭大型动脉粥样硬化性动脉瘤。血管内技术使显微手术处理这类动脉瘤的复杂性显著增加。困难工作角度下最难到达的瘤颈部分应首先夹闭。总之,在有效夹闭动脉瘤颈时,多重瘤夹策略能更灵活地重建局部血管的管腔。

多个瘤夹完全夹闭瘤颈,可采用向上堆(从瘤颈向瘤顶叠加)的方式或向下堆(从瘤顶远端部分或瘤颈向载瘤动脉叠加)的方式。无论哪种方式,后一个瘤夹的叶片均应与前一个平行。

加强夹闭(Booster Clipping)技术旨在加强前一个瘤夹。加强夹可垂直或平行于前一个瘤夹。少见情况下,加强夹的叶片包绕前一个瘤夹,确保夹闭紧密。

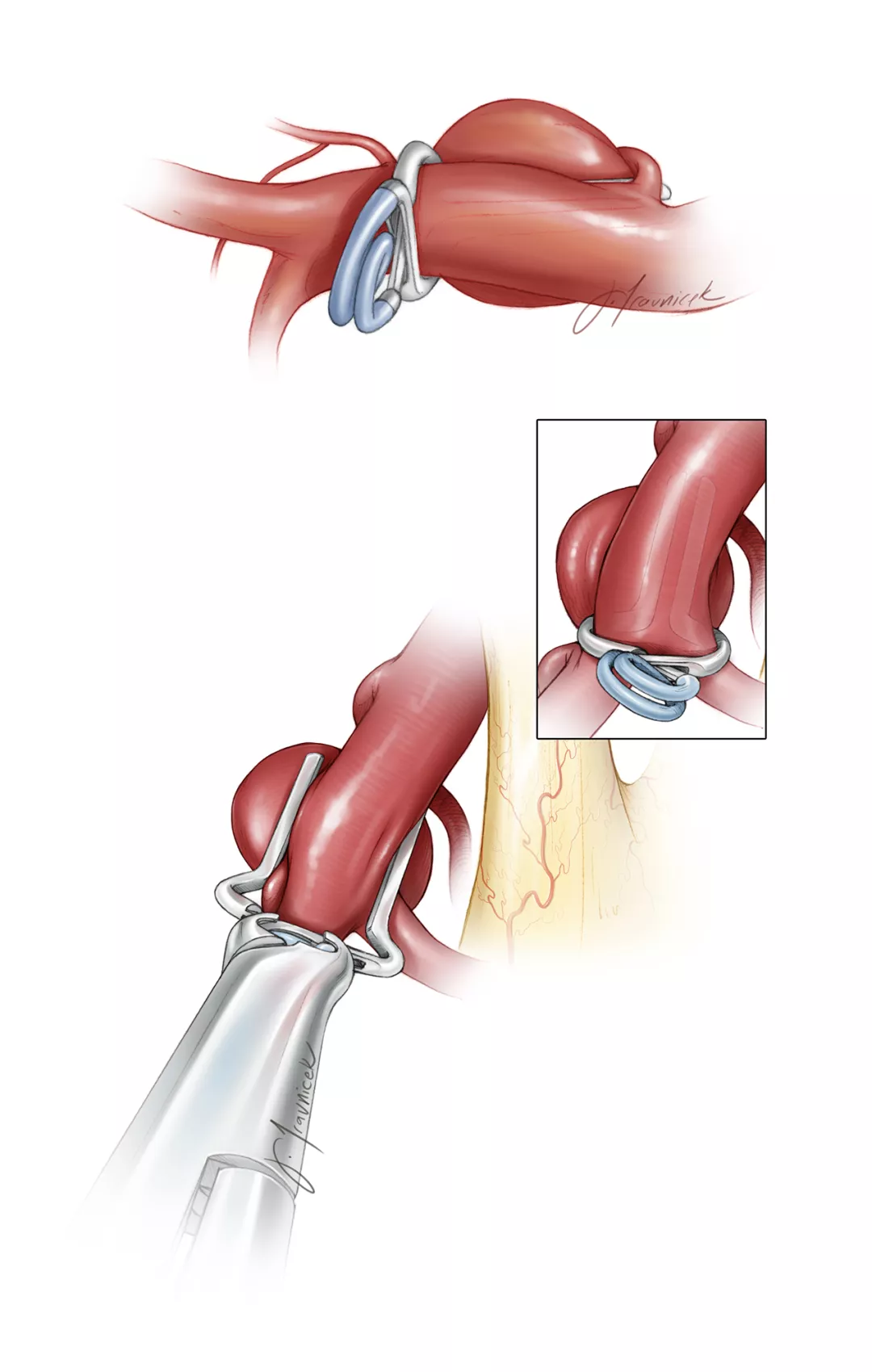

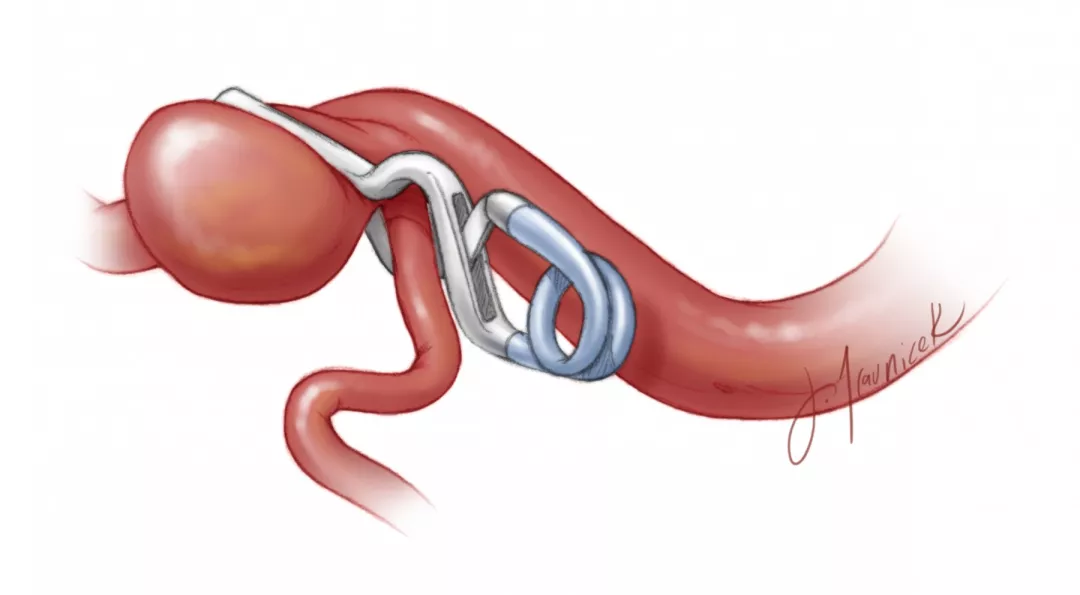

串联夹闭(Tandem Clipping)是用单个开窗夹首先在瘤颈近端夹闭的一种方式。与简单型瘤夹不同,开窗夹的主要闭合力在其叶片末端。随后的瘤夹放置在第一个瘤夹的近端或远端,在瘤夹开窗处将瘤颈有效夹闭。串联夹闭技术在动脉粥样硬化性、宽颈和巨大动脉瘤中特别有用。

合并粥样斑块时,第一个开窗夹应将粥样斑块放置在开窗部分,从而夹闭远端瘤颈,避开难以压缩、必然导致瘤夹叶片无法闭合的粥样斑块。然后,第二个瘤夹放置在粥样斑块远端,完全夹闭动脉瘤颈而无需切除内膜。

长夹叶片末端的闭合力会减弱,应避免用于宽颈动脉瘤。

临时性夹闭(Tentative Clipping)是先放置一个瘤夹收缩动脉瘤体或使瘤顶减压,从而更容易观察瘤颈周围。当瘤颈形态弄得更清楚后,重新调整或替换这个瘤夹。

这些概念如下图所示:

图19:图示开窗夹及随后的加强夹夹闭朝向前方、瘤颈涉及A2段的ACoA动脉瘤。第一个瘤夹放置在近端。第二个瘤夹放置在远端,保证完全夹闭动脉瘤颈。

图20:部分弹簧圈栓塞过的ACoA动脉瘤夹闭术。放置短的开窗夹孤立动脉瘤一侧的栓塞材料,一个长的瘤夹在远端夹闭整个瘤顶。这些瘤夹以向下堆的方式按照从1到4的顺序放置(左图)。三个更长的开窗夹以向上堆的方式夹闭整个动脉瘤(右图)。栓塞材料被匡置于瘤夹叶片之间。

图21:二个右侧成角开窗夹夹闭大型宽颈PCoA动脉瘤。二个瘤夹以串联方式放置,完全夹闭动脉瘤颈。图示脉络膜前动脉正好位于左侧瘤夹的远端。可见PCoA绕行动脉瘤的下极。这种方式很好,有效重塑了载瘤动脉的管腔,损伤脉络膜前动脉的风险最小。

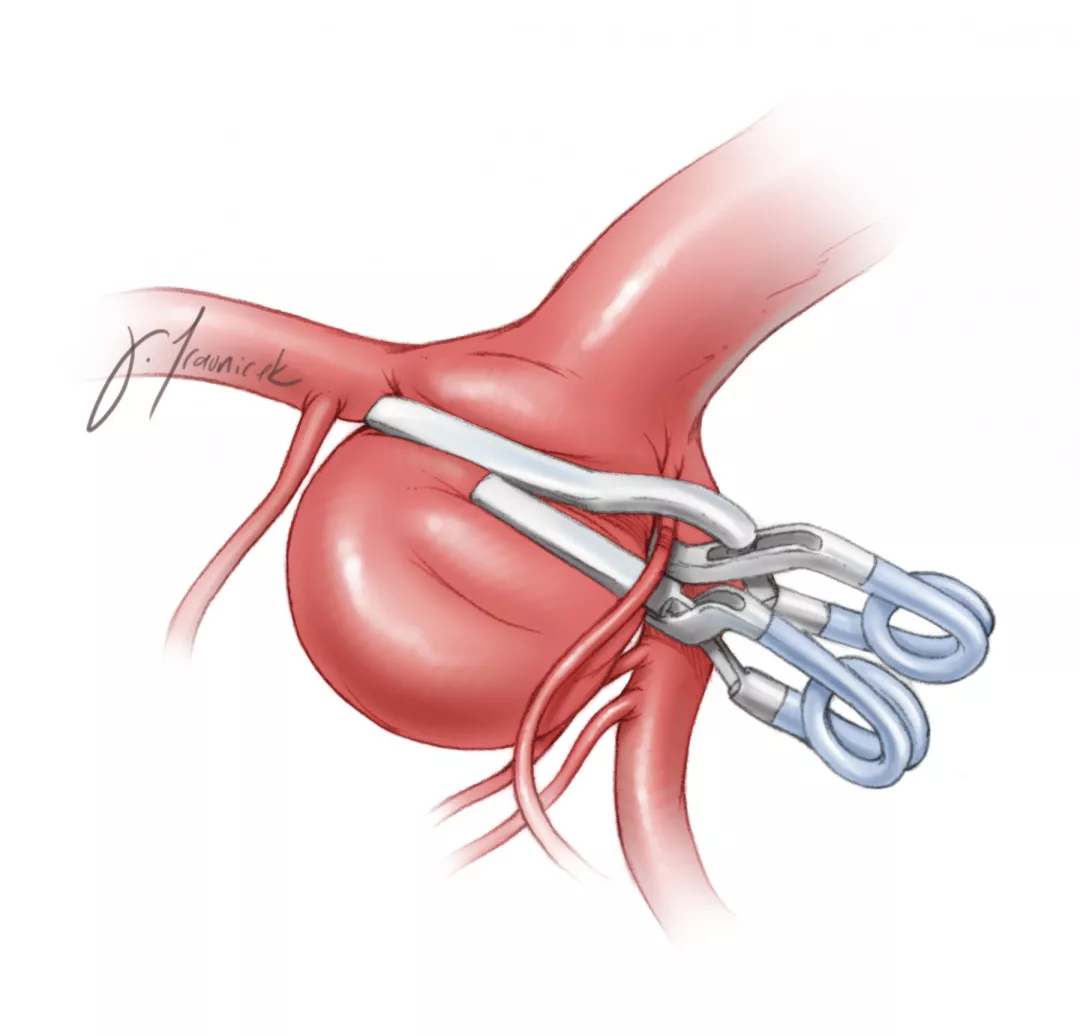

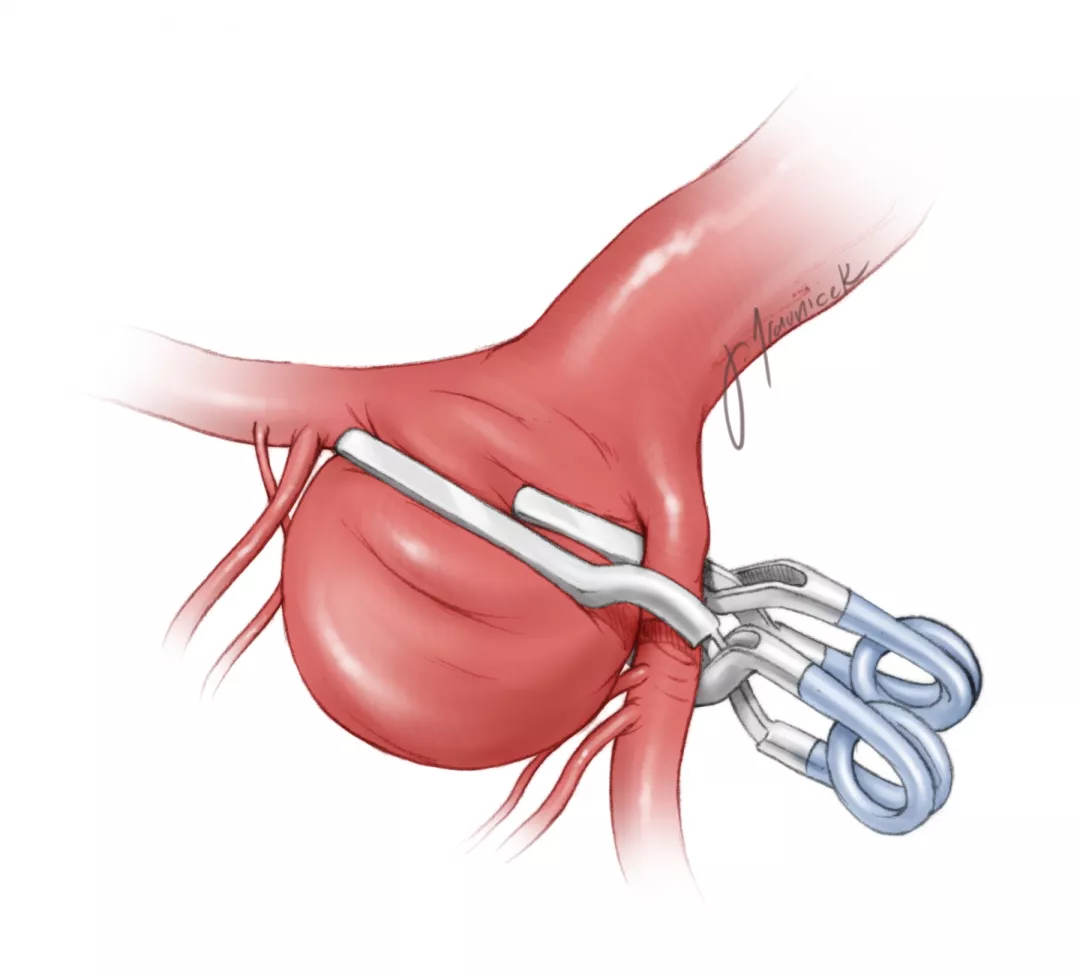

图22:图示以向上堆的串联方式夹闭基底动脉分叉部动脉瘤。首先放置近端临时开窗夹,夹闭动脉瘤颈的远端部分,改善对动脉瘤解剖关系的观察。第二个直形夹放置在开窗夹远端,夹闭动脉瘤颈的残余部分。

图23:以向下堆的串联方式夹闭基底动脉分叉部动脉瘤很有优势。开窗夹放置在动脉瘤远端,夹闭瘤颈远端的大部分。第二个简单型瘤夹放置在开窗夹近端,夹闭瘤颈的残余部分。夹闭瘤颈的同时,避开了流出动脉。

图24:图示以向上堆的串联方式夹闭基底动脉分叉部厚壁动脉瘤。另外用了一个加强夹。首先放置近端开窗夹,夹闭动脉瘤颈的远端部分,改善对动脉瘤解剖关系的观察。然后,第二个简单型瘤夹放置在开窗夹的远端,夹闭瘤颈的残余部分。手术中荧光造影显示动脉瘤持续充盈。然后在直形夹的远端放置一个加强夹,确保动脉瘤完全夹闭。

血管重建方式

遗憾地是,有些动脉瘤不是单单起源于流入动脉或流出动脉,而是动脉瘤颈看起来起自或者累及这二者。如果仔细分离后没能显露出一个相对清晰可供夹闭的瘤颈,通常需重建载瘤动脉来夹闭动脉瘤,确保正向或反向的血流通畅。

可用任何角度的简单型或开窗型瘤夹进行血管重建。正向血管重建是重建一个导向流出动脉的管腔。这种重建的血流按自然路径前进,无需改道。反向血管重建是指血流进入流出动脉前需改道。

起源于分叉处的动脉瘤可能需重建瘤顶。用单个瘤夹、多个瘤夹或串联瘤夹在动脉瘤基底部简单夹闭可能造成流出动脉阻断或狭窄。这种情况下,瘤顶重建技术涉及在动脉瘤顶放置一系列简单型和/或开窗型瘤夹;瘤夹尾端在动脉瘤基底部留有足够的空间使血流能持续进入流出动脉。

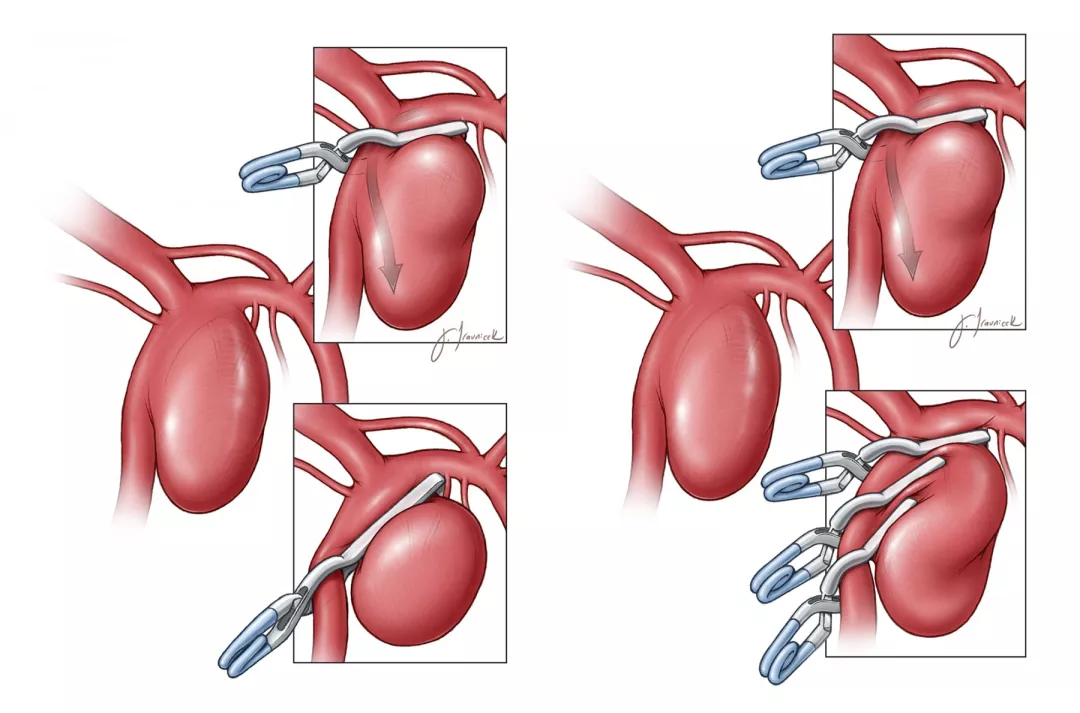

图25:以向上堆的串联方式夹闭基底动脉动脉瘤,反向血流进入作为流出道的大脑后动脉P1段。血流以绿色箭号标出。首先用开窗夹夹闭动脉瘤颈的近端。第二个开窗夹放置在第一个远端,形成一个血流管腔。最后,放置一个简单型瘤夹在第二个开窗夹的远端,使血流从瘤颈改道进入作为流出道的P1段。

图26:图示用开窗夹重叠的瘤顶管状血管重建。从最远端向最近段夹闭瘤顶。血液在动脉瘤颈近端畅通无阻。哪怕轻微的血流改变都可能引起远端MCA供血区缺血,为了避免这种情况,这种不完美的夹闭显得尤为重要。

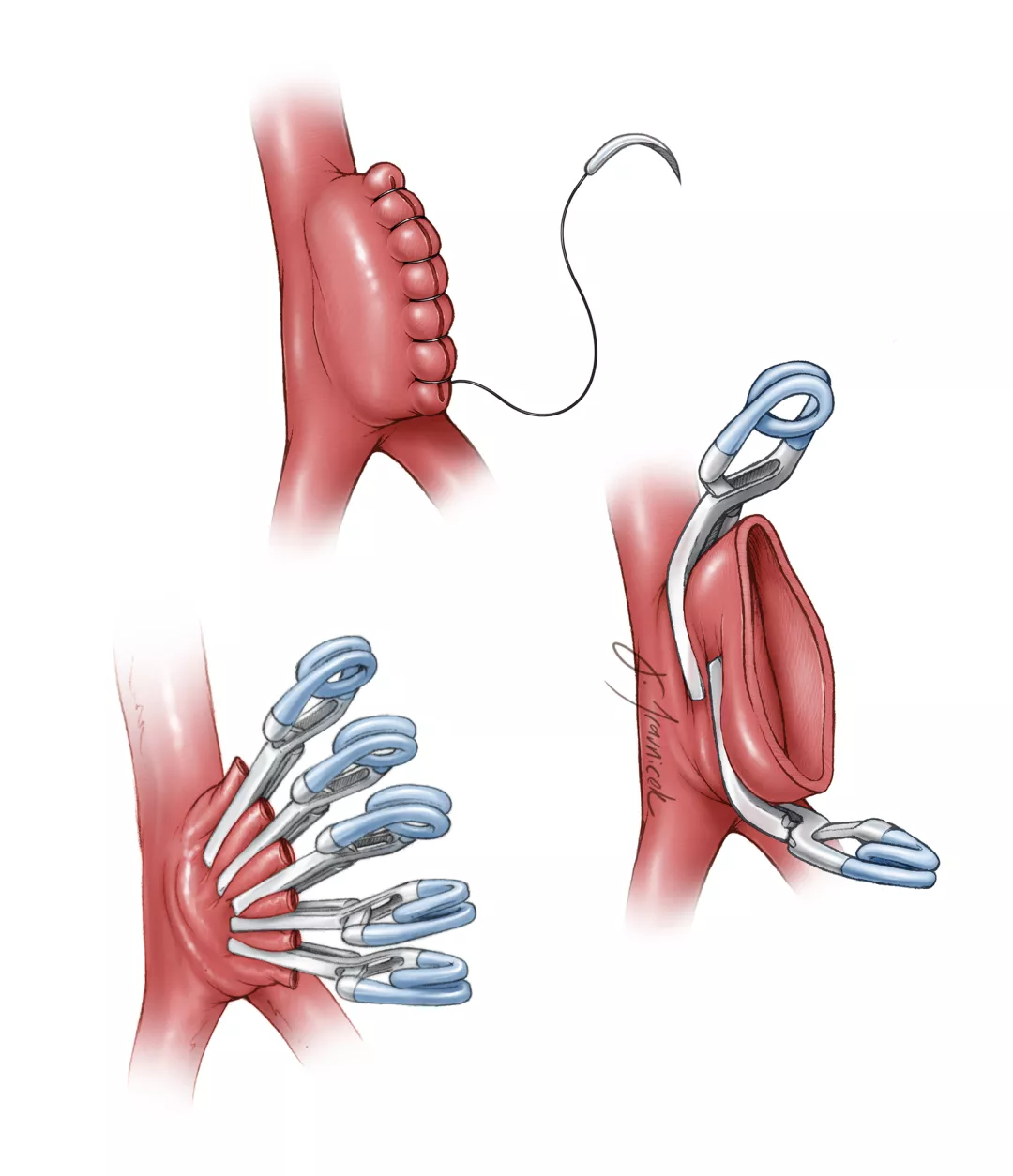

瘤夹重建技术

笔者偶尔需切开动脉瘤来顺利夹闭瘤颈。这种情况见于:1)超大型动脉瘤;2)瘤颈处有粥样斑块或血栓,瘤夹叶片不能夹闭;3)栓塞失败后必须取除弹簧圈。

显而易见,切开动脉瘤前必须完全控制包括涉及分支在内的近端及远端血管。这种局部循环的完全停滞(相较于近端阻断)有时间限制;缺血的时间依赖性风险与患者的侧支循环及血流动力学状态高度相关。因此,手术者在切开动脉瘤前必须有一个清晰的计划,保证有条不紊地分离、夹闭及重新灌流。

遗憾地是,目前尚无评估侧支循环及缺血风险的可靠方法。与合并动脉粥样硬化的年长患者相比,年轻患者对局部循环停滞的耐受性更好。

笔者在血栓区域切开动脉瘤壁,持续切除血栓,直到瘤腔内出现活动性出血;这时笔者才放置瘤夹,可使临时阻断的时间最短。取除瘤腔内妨碍夹闭的材料后,必须重建动脉瘤颈来构建合适的载瘤动脉管腔。可通过缝合、重叠直形或弧形夹进行重建。一旦瘤颈重建完成,应立即恢复血流。重要的是,瘤夹叶片应与病变血管的入口及出口保持一定距离,因为所谓的完美夹闭很容易导致血管打折。

图27:图示大型MCA分叉部动脉瘤的瘤颈重建。用简单缝合技术重建瘤颈并不常见(上图)。也可用一系列重叠的直形夹(左下图)或成角夹在近端以面对面的方式(右下图)夹闭动脉瘤。

夹闭后的探查

一旦成功放置永久夹后,手术者必须仔细探查动脉瘤是否仍有持续充盈,流出、流入及穿支血管是否通畅,是否有手术盲点。

尤其要注意穿支动脉的探查,因为可能在手术中被瘤夹叶片孤立、被忽略。笔者使用钝性剥离子轻轻推挤动脉瘤顶;动脉瘤持续充盈会使剥离子头端产生搏动感。

此时,手术者也可选择利用任何有用的神经监测及手术中血管造影工具。相关的工具包括但不限于微血管多普勒超声、体感诱发电位(SSEPs)、运动诱发电位(MEPs)、吲哚菁绿荧光血管造影。推荐使用电生理监测,因为手术者不能通过显微镜或荧光造影看到瘤夹叶片周围的细小穿支,这些穿支非常细小并且位置深在。

荧光造影也有缺点,包括假阴性结果。另外,有些动脉瘤(比如PCoA动脉瘤)不容易显影,因为无法通过显微镜看到。应使用多源性信息来确认动脉瘤被完全夹闭。

在手术中探查、微血管多普勒超声及荧光造影确认动脉瘤夹闭完全后,除非常规手术中导管造影确认夹闭完全无疑,笔者更习惯于在瘤顶附近穿刺来确认夹闭完全。穿刺点位于瘤顶最高处,这样在动脉瘤仍有持续充盈时能够容易地进行下一步夹闭。

动脉瘤减压后可对手术野进行全面探查,充分评估周围分支及穿支血管。瘤夹不应压迫视神经或有释放脑压板后的滑脱风险。总之,笔者更习惯于在手术中进行导管造影来可靠地确认动脉瘤夹闭完全以及血管通畅。应分清血管内是正向还是反向的血流,并通过调整瘤夹来纠正。

如果探查时发现误夹穿支,必须调整瘤夹。通常向动脉瘤颈或瘤顶远端反复调整瘤夹,直至穿支不再被瘤夹叶片误夹。如果动脉瘤颈变宽而不能用之前的瘤夹完全夹闭,可能需要用其他夹闭策略来确保完全夹闭。笔者用罂粟碱浸泡过的明胶海绵覆盖穿支血管来缓解痉挛。

动脉瘤持续充盈

令人沮丧的是,有些动脉瘤在初步夹闭后仍有持续充盈。原因很多,但需要对各种情况进行全面的原因分析。瘤夹的随意操作会导致更糟糕的结果,诸如随意放置多个瘤夹后引起瘤颈周围剩余的操作空间有限,从而造成瘤颈撕裂或穿支血管撕脱。

笔者首先检查瘤夹叶片末端的瘤颈近端或远端是否有充盈。然后,笔者确认瘤夹叶片是否完全咬合。这两种情况是动脉瘤腔持续充盈的最常见原因。如果瘤夹过短,远端可能有残腔,应该用开窗夹夹闭。如果首先使用开窗夹,瘤颈的近端可能仍然通畅,需在此处增加瘤夹。

动脉瘤夹叶片的闭合力在叶片全长上是不均匀的。瘤夹根部与弹簧最近,闭合力大于尾端。如果动脉瘤颈有粥样斑块,将导致瘤夹叶片闭合不全,需另一个串联瘤夹来完全阻断血流。

无论最初瘤夹在瘤颈处放置得如何完美,撤除临时阻断夹后恢复循环以及随之而来的腔内压力增高都可能导致永久夹移位。这种移位可能无关紧要,也可能引起动脉瘤再充盈。如果瘤夹移位无法接受,不应立即取除瘤夹。笔者习惯于在瘤夹近端放置另一个瘤夹。当成功放置近端瘤夹后,再取除移位的远端瘤夹。

迟发性瘤夹移位也可能发生。这种情况仅见于用小型瘤夹夹闭与ICA垂直的宽颈PCoA动脉瘤。成角开窗夹环绕ICA能容易避免这种情况。

点睛之笔

动脉瘤分离与夹闭的基本原则:

锐性分离蛛网膜,避免过度牵拉脑组织。

近端控制,有条不紊地沿正常血管走形向动脉瘤方向分离。

相对自由地间歇性短暂临时阻断可使动脉瘤减压,这样笔者就能辨认并保护毗邻的穿支。

谨慎、耐心地彻底分离动脉瘤可明确动脉瘤的解剖特征,找到一个无阻挡的上夹空间。

未完全显露瘤颈周围解剖结构前放置永久夹,将导致夹闭不全、穿支损伤及手术中动脉瘤破裂。

编译:侯坤

审校:朱卿

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v3.ch01.8

中文版链接:

https://www.medtion.com/atlas/4407.jspx

参考文献

Lawton M. Seven Aneurysms: Tenets and Techniques for Clipping. New York: Thieme Medical Publishers, 2011.

相关链接