长按并识别二维码,即可查看原文

【Ref: Huo X, et al.Journal of neurosurgery. 2016 Mar. doi:10.3171/2015.1.JNS142711.】

脑动静脉畸形是一种先天性脑血管病变,病变部位动、静脉形成异常沟通,缺乏正常毛细血管床。动静脉畸形已成为35岁以下人群非创伤性脑出血的首要原因。此外,动静脉畸形还会引发头痛和癫痫症状,并且病灶周围脑组织缺血可导致部分神经功能缺失,严重影响。

患者生活工作质量。目前,动静脉畸形长期治疗的相关多中心、前瞻性论述比较少,所以哪种治疗方式效果最佳,仍然是仁者见仁智者见智。随着血管内栓塞和立体定向放射治疗技术的发展,血管内栓塞后联合伽马刀放射治疗已成为脑动静脉畸形的普遍治疗策略。

该研究总结血管内栓塞联合伽马刀放疗治疗动静脉畸形的疗效及经验,评估放疗后畸形血管闭塞和再出血的相关风险因素。同时,评估与放射治疗相关的动静脉畸形分级系统(Spetzler-Martin分级,Pollock-Flickinger评分,改良Pollock-Flickinger评分及Virginia RAS评分)的有效性。

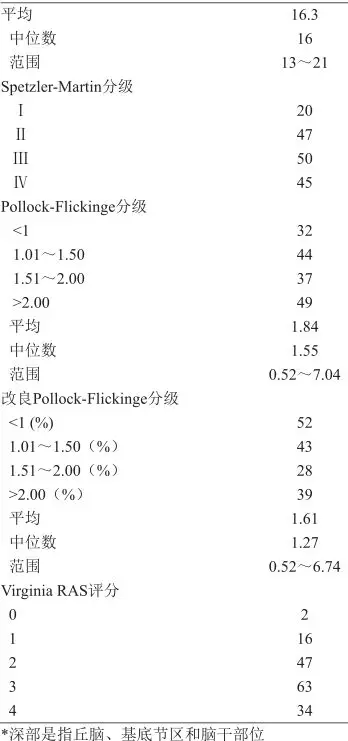

本研究共入组162例动静脉畸形患者,女性79例(48.8%),平均年龄27.54岁,脑出血为主要临床症状的有78例(48.1%),其他症状包括头痛49例(30.2%),癫痫32例(19.8%),神经功能缺失15例(9.3%)。患者临床资料见表1。所有患者均经全身麻醉下接受血管内栓塞治疗。栓塞剂包括Onyx胶、NBCA、丝线和弹簧圈。伽马刀放射治疗采用Leksell Perfexion伽马刀治疗系统。伽马刀放射治疗前动静脉畸形及放射剂量相关参数见表1。伽马刀治疗结束后,患者每6个月进行一次MRI检查,2年后行DSA检查--可以根据MRI检查结果决定是否需要提前或延后行DSA检查;CT检查用以证实脑出血;MRI检查用以检测放射诱导脑部改变及神经功能改变;应用mRS评分评估患者治疗前、后临床症状变化。

表1 162例部分栓塞动静脉畸形患者伽马刀治疗前临床特点

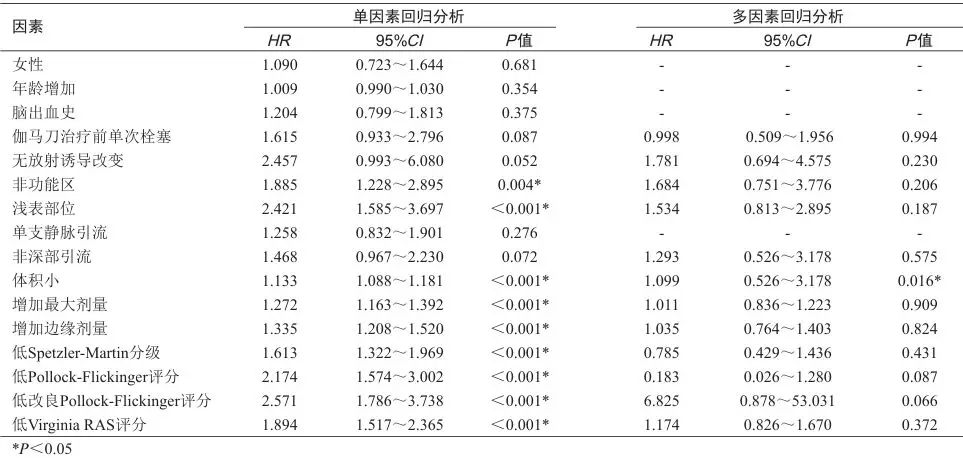

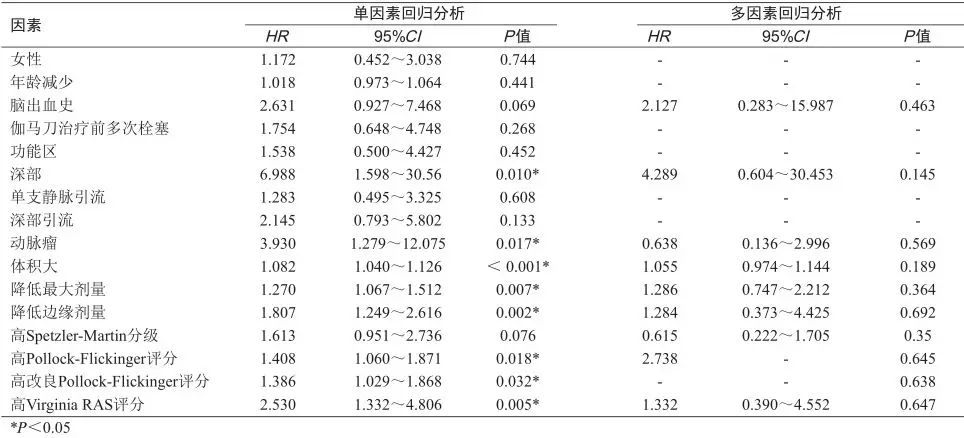

总的动静脉畸形闭塞率为56.8%(92/162)。放疗前,患者按畸形团体积分为<3 cm 3 组、3~10 cm 3 组和>10 cm 3 组;闭塞率分别为94.12%、61.29%和33.33%,各组间差异有统计学意义;按栓塞材料不同将患者分为Onyx胶组(98例)和非Onyx胶组(64例),Onyx胶组畸形团闭塞率(53.1%,52/98)低于非Onyx胶组(62.5%,40/64),但差异无统计学意义;经单因素回顾分析显示,位于非功能区、位置表浅、体积小、低Spetzler-Martin分级、低VirginiaRAS评分、低Pollock-Flickinger评分、低改良Pollock-Flickinger评分、增加最大剂量和增加边缘剂量与动静脉畸形闭塞率具有明显统计学相关性;但多因素回归分析显示,只有体积小与畸形团闭塞有独立相关性( P =0.005),具体数据见表2。

伽马刀治疗后,共18例患者发生脑出血,年脑出血率为1.81%;5例患者因脑出血死亡,年死亡率为0.5%;单因素回归分析发现,畸形团位置位于深部、合并动脉瘤、体积大、减小最大剂量、减小边缘剂量、高Spetzler-Martin分级、高VirginiaRAS评分、高Pollock-Flickinger评分和高改良Pollock-Flickinger评分与放射治疗后脑出血均有相关性。但多因素回归分析未见放射治疗后脑出血的独立相关因素。具体数据见表3。

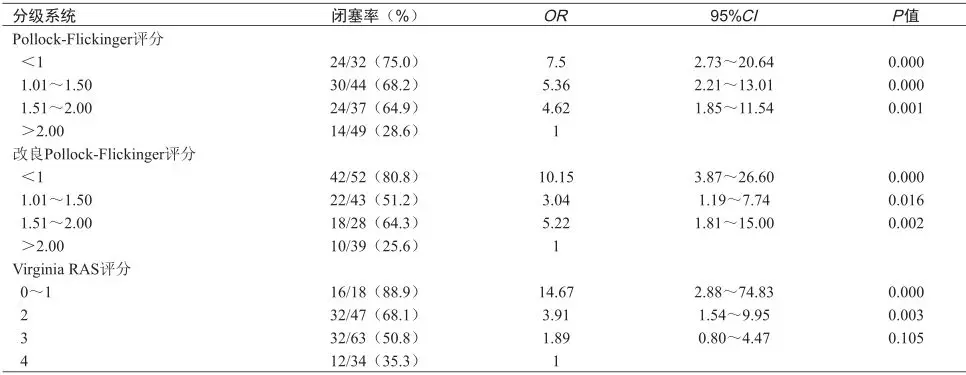

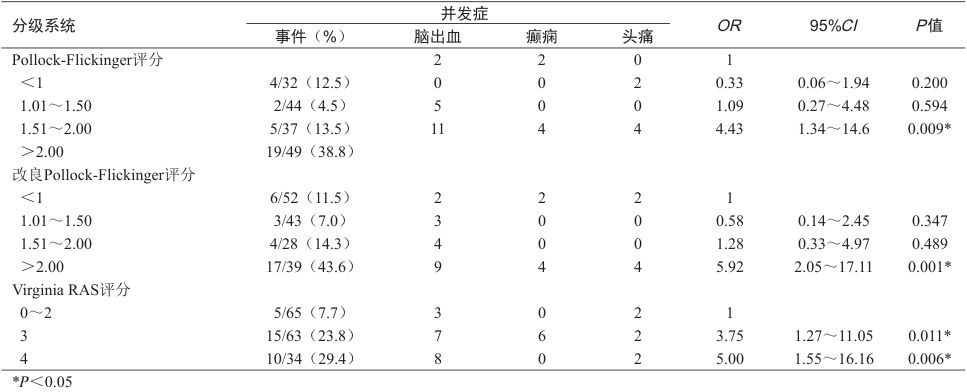

Pollock-Flickinger评分为<1、1.01~1.50、1.51~2.00和>2.00组的畸形团闭塞率分别为75%、68.2%、64.9%和28.6%,相应并发症发生率分别为12.5%、4.5%、13.5%和38.8%;改良Pollock-Flickinger评分按同样分数分组,畸形团闭塞率分别为80.8%、51.2%、64.3%、和25.6%,相应并发症发生率分别为11.5%、7.0%、14.3%和43.6%;Virginia RAS评分按得分1、2、3和4分组,闭塞率分别为88.9%、68.1%、50.8%和35.3%,按0~2、3和4分组的并发症发生率分别为7.7%、23.8%和29.4%。以上分级系统可作为预测畸形闭塞和相关并发症的可靠分级系统。具体数据见表4和表5。

该研究发现,血管内栓塞联合伽马刀治疗是一种安全有效的治疗方式,但是闭塞率仍然较低。多因素分析显示,病灶体积大小是动静脉畸形闭塞唯一独立相关因素。利用放射治疗分级系统(Pollock-Flickinger评分、改良Pollock-Flickinger评分和Virginia RAS评分)来选择合适的部分栓塞动静脉畸形患者接受伽马刀治疗是可靠的。

表2 伽马刀治疗后动静脉畸形闭塞相关预测因素

表3 伽马刀治疗动静脉畸形后脑出血预测因素

表4 放射治疗分级系统与动静脉畸形闭塞之间的相关性

表5 不同放射治疗分级系统预测经伽马刀治疗后随访期间并发症发生风险

管生:郑州大学第一附属医院神经介入科

本文作者对栓塞后联合伽马刀治疗的162例颅内AVM患者进行放疗后至少两年的随访(影像学随访平均47个月,临床随访平均74.8个月),并对期数据进行回顾性分析。认为对颅内AVM行部分栓塞后再结合伽马刀治疗是安全有效的,但总的治愈率(DSA造影证实)仍然较低(56.8%)。作者认为可能与本组患者特征有关,如AVM直径>3 cm者居多(栓塞前畸形团平均容积为14.3 cm 3 ,放疗前残存畸形团平均容积9.01 cm 3 )、53.1%AVM位置较深、67.3%处于功能区(致使病变周边放疗和最大放疗剂量受限)。随后的单因素回归分析中发现,病变位于非功能区、位置表浅、容积小、放疗总剂量和周边剂量增加均可使治愈机会增加,但多变量分析中仅显示畸形团容积大小是AVM能否治愈的唯一独立预测因素,提示行放疗前栓塞时应在不增加并发症的前提下尽量多栓。另外,随访中完全治愈的未再有出血,未治愈者再出血年发生率为1.81%,死亡率为每年0.5%,出血所致残疾率为4.3%。随访中还发现仅有4例(2.5%)癫痫发作频率增加,其余19例癫痫症状消失,10例发作次数减少,没有新发癫痫病例。

该研究作者在总结AVM栓塞的经验时还强调了靶栓塞原则,即先栓塞具有危险因素的部位,如并发的动脉瘤、出血风险高的瘘以及深部的畸形团;最后若分期也确实难以完全栓塞或术前即评估难以完全栓塞,可在部分栓塞后再结合伽马刀治疗。

文中还分析了可用于预测联合治疗后AVM治愈和再出血的因素,认为Virginia RAS评分、Mayo的Pollock-Flickinger和修改版评分,较Spetzler-Martin分级都能更好地预测预后,用于筛选具有部分栓塞+伽马刀治疗适应证的患者更可靠。

当然,颅内AVM临床治疗是要高度个体化的,尤其是需要多种手段结合干预的时候。本文仍属单中心、回顾性、小样本研究,但即使是多中心、大样本、前瞻性研究,也很难把控病变、介入手术以及放疗的不均质性。所以本文总结分析结果以及作者的临床经验仅供参考。

专家简介

管生 教授

医学博士、主任医师、教授、硕士生导师,郑州大学第一附属医院神经介入科主任。现任中国医师协会神经介入专业委员会会员、中国卒中学会神经介入分会委员、国家卫计委神经介入专家组成员、中国医师协会介入医师分会委员、中国脑卒中学会河南分会第一副主任委员、河南省介入治疗专业委员会副主任委员、河南省放射学会副主任委员、头颈学组组长等学术兼职。担任中华介入放射学杂志电子版、中华脑血管病杂志电子版、介入放射学杂志编委,JVIR、CVIR、ER等杂志Reviewer。

(郑州大学第一附属医院刘兵辉编译,管生校译、点评,神经介入资讯主编、上海长海医院脑卒中中心兼神经介入中心主任刘建民教授终审)

相关回顾