今天为大家分享的是由吉林大学第一医院侯坤医师编译,苏州大学附属第二医院朱卿教授审校的:脑干海绵状血管畸形手术策略与技巧,欢迎观看、阅读!

Approaches to the Brainstem

Fiber Pathways of the Cerebrum

Medullary cavernous malformation

Microsurgical Management of Cavernous Malformations

脑干海绵状血管畸形(CM)约占所有中枢神经系统CM的20%,绝大多数出现在桥脑。由于位置特殊、与周围的功能结构毗邻,这些病灶更可能出现症状。

显微手术切除脑干CM时,脑干复杂的关键解剖与相关的神经血管结构使重要的神经功能面临风险。考虑是否手术,要进行复杂的决策。手术治疗前,须权衡病灶的自然史与手术在避免将来出血风险以及可能缓解已存在功能障碍方面的风险/获益。

临床表现

这些CM部位特殊,80%-100%的脑干CM患者有症状,最常见的原因是出血。与幕上CM相比,脑干CM的微出血更容易对脑干神经结构产生刺激与占位效应。

患者以前可能经历过少量微出血引起的暂时性局灶性神经功能障碍。绝大多数脑干CM见于桥脑,中脑次之,然后是延髓。因此,颅神经障碍是最常表现出的症状。其他症状包括共济失调与辨距不准、复视、感觉与运动障碍、构音障碍、吞咽困难、意识水平改变。患者也可有非特异性症状,如头痛、头晕、恶心、呕吐。

显微手术的指征

遗憾的是,CM的自然史还不十分清楚。文献中关于出血频率与将来再出血风险的数据模棱两可。报道的出血率为1.2%-6.5%/人/年,而再出血率为2.7%-60%/人/年。

一项近期的研究显示,手术前的出血率为4.6%/人/年,再出血率为35%/人/年。已报道出血率的巨大差异,归咎于研究设计的不同(前瞻性还是回顾性)、出血定义的不同(临床上还是影像上)、关于病灶病因学假设的不一致(先天性还是新发性)。

虽然确切的再出血率不明确,但首次出血后的再出血风险增加是明确的。两项研究回顾了脑干CM的再出血时间。Wang等发现,46%的患者在6个月内再出血。Barker等报道,首次出血后的前两年内,每个月的再出血率为2%。因此,如果显微手术可及,症状性脑干CM的患者应考虑手术治疗,降低再出血风险。而对于相对难以到达的病灶,患者的功能障碍应大于手术风险时才考虑手术。

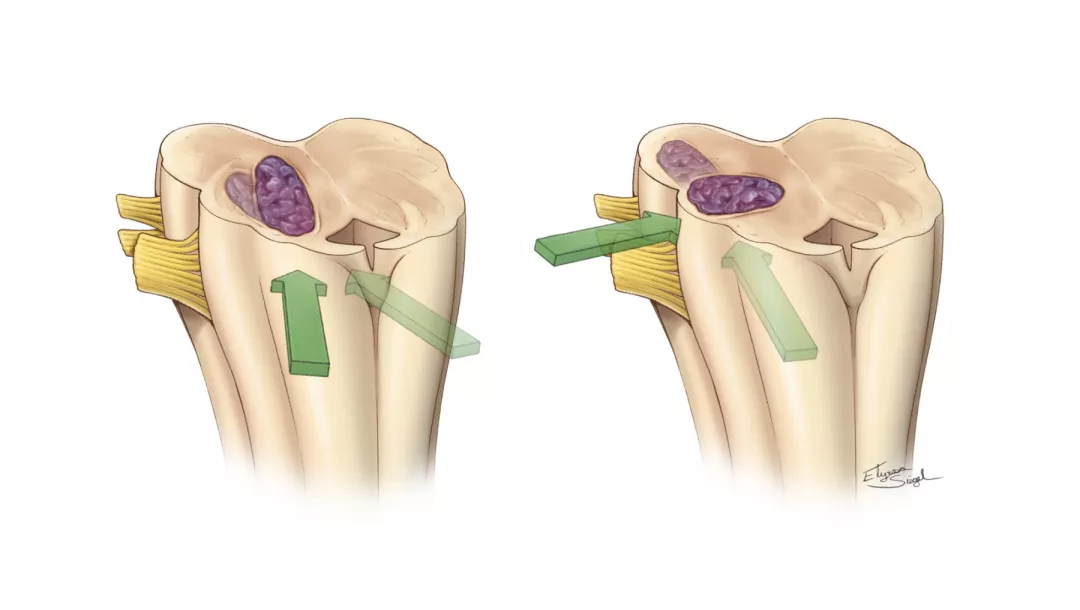

部位深在与无症状的脑干CM是否手术,仍有一些争议。大多数神经外科医生建议对无症状或相对难以到达的CM患者进行观察。Klopfenstein等认为,只要符合表1中的四个标准之一就考虑切除。

手术前的计划与入路的选择

磁共振(MR)成像是所有CM的首选影像学检查方法;诊断的细节请参阅海绵状血管畸形评估一章。

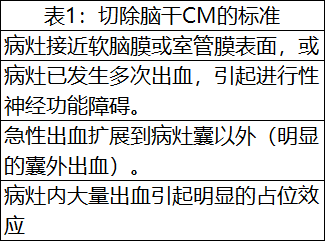

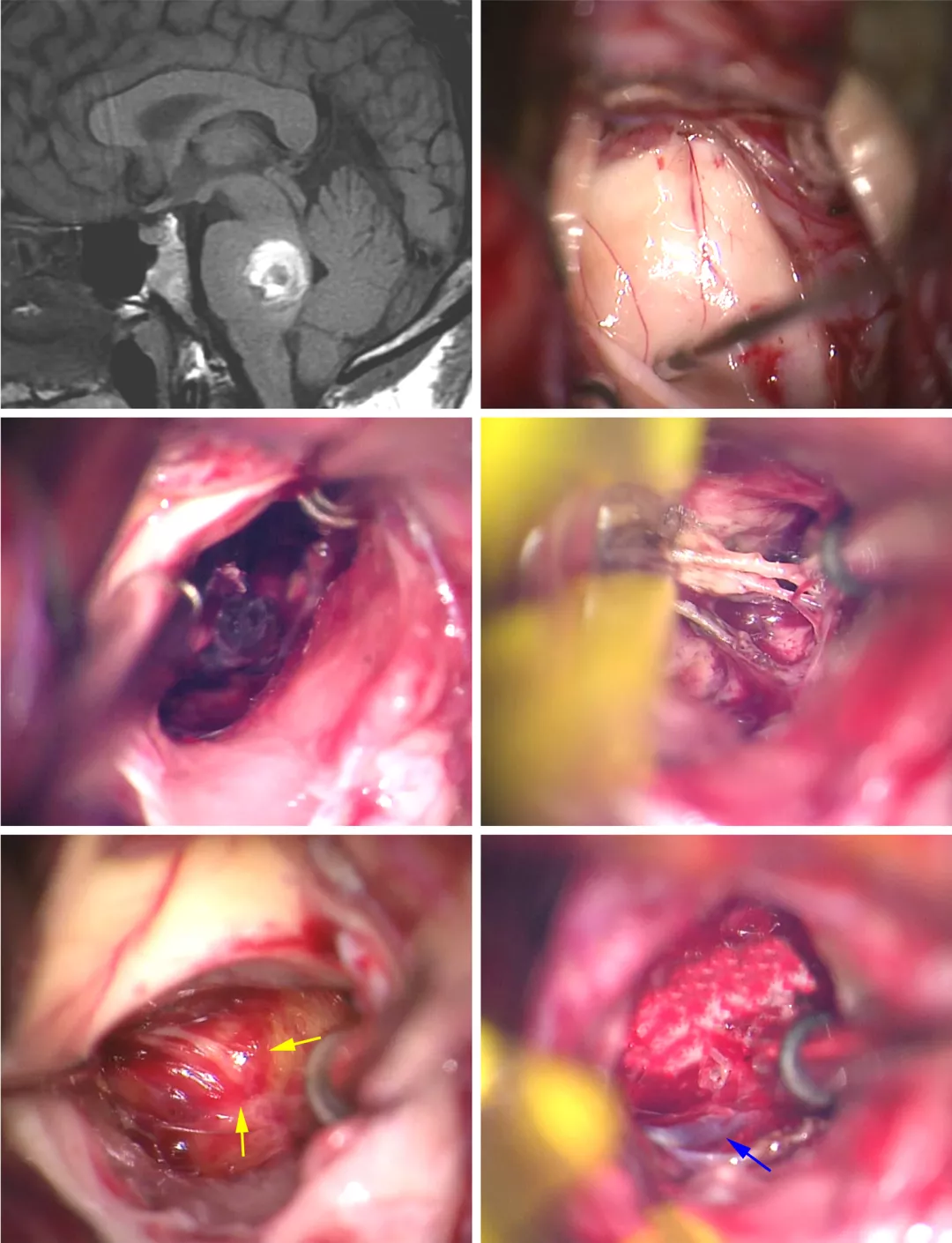

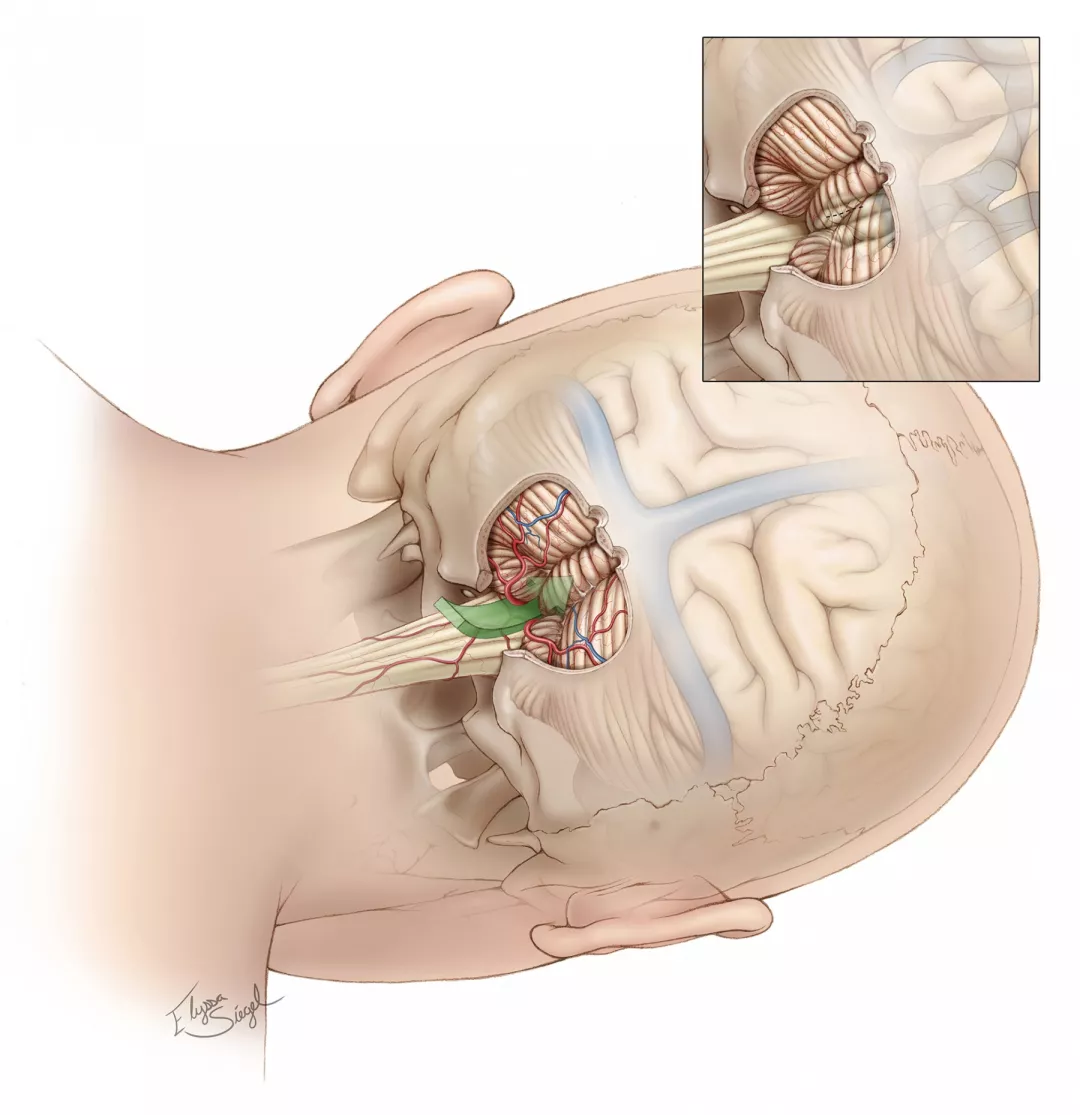

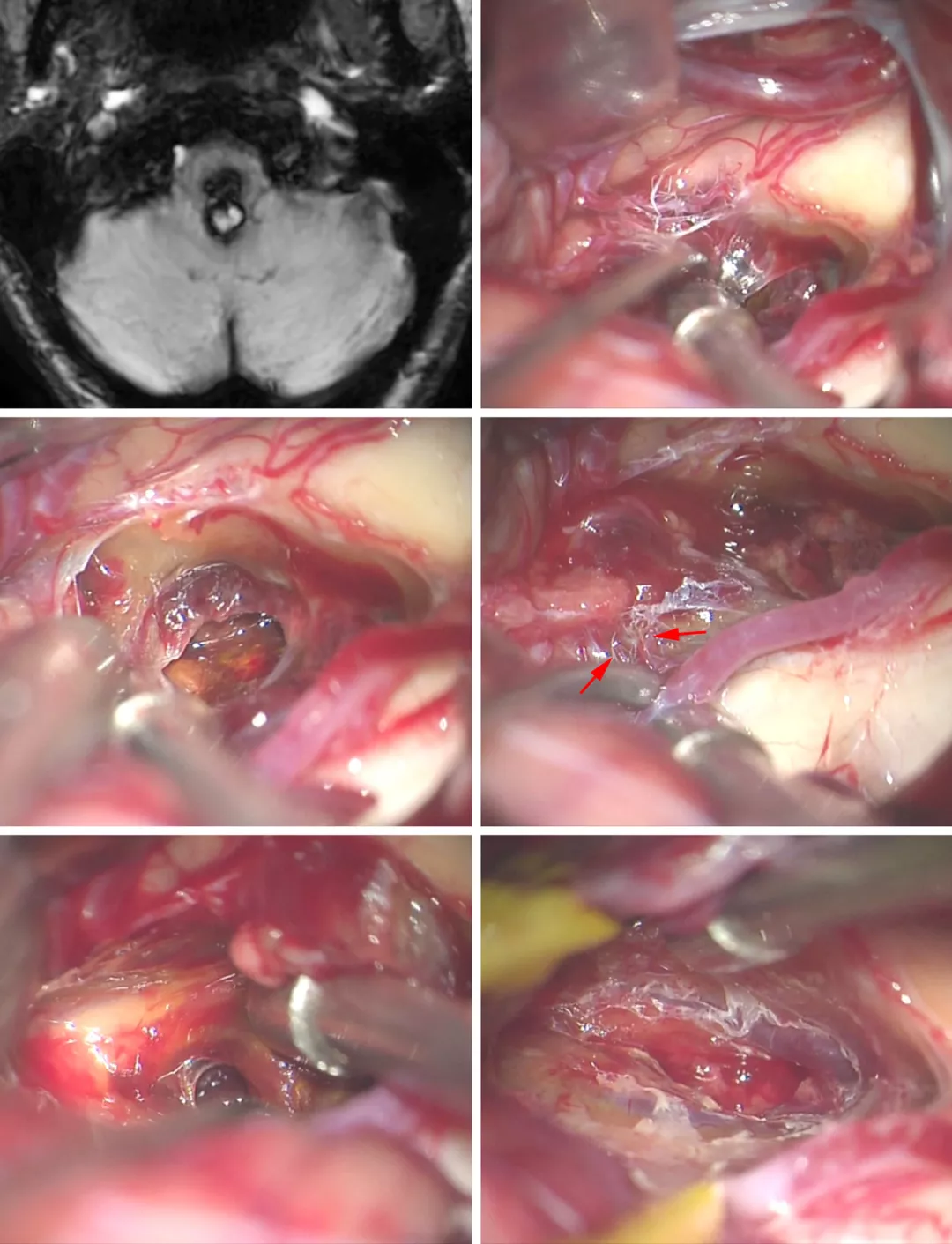

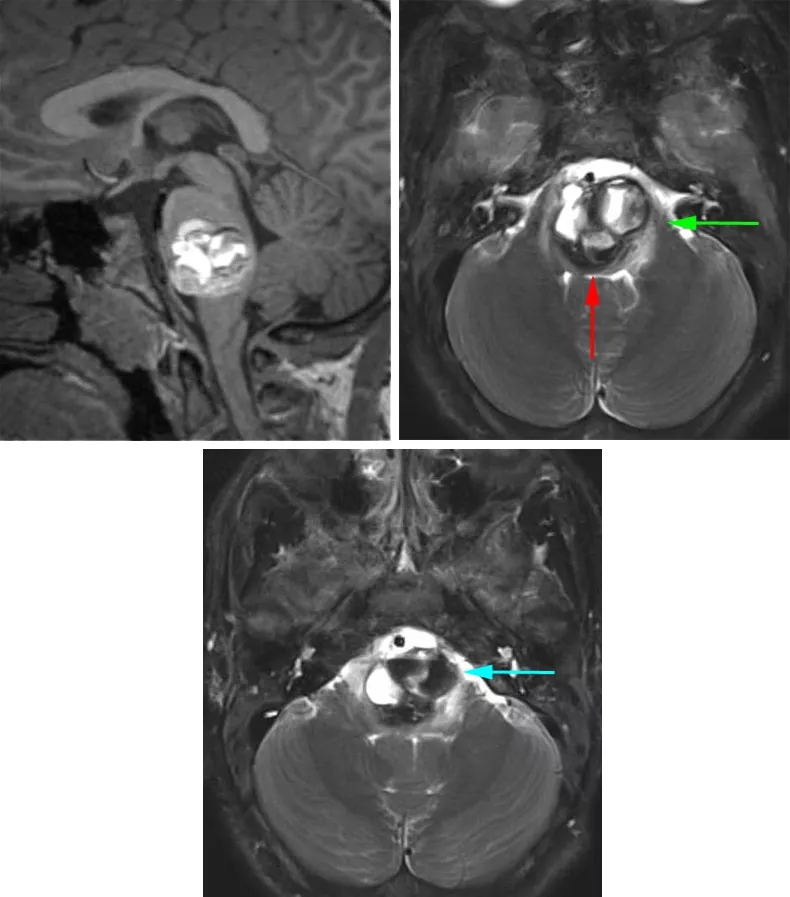

图1:图示一个桥脑后部的CM,合并明显的囊外出血(上排)。患者表现为急性轻偏瘫与颅神经功能障碍,最终行显微手术(下排)。切除的细节请参阅下面的插图。

手术的目标是完全切除CM,对周围的重要组织损伤最小或无损伤。无论选择何种手术入路,手术者必须对经各种后颅窝与颅底开颅进入脑干的安全区了然于胸。

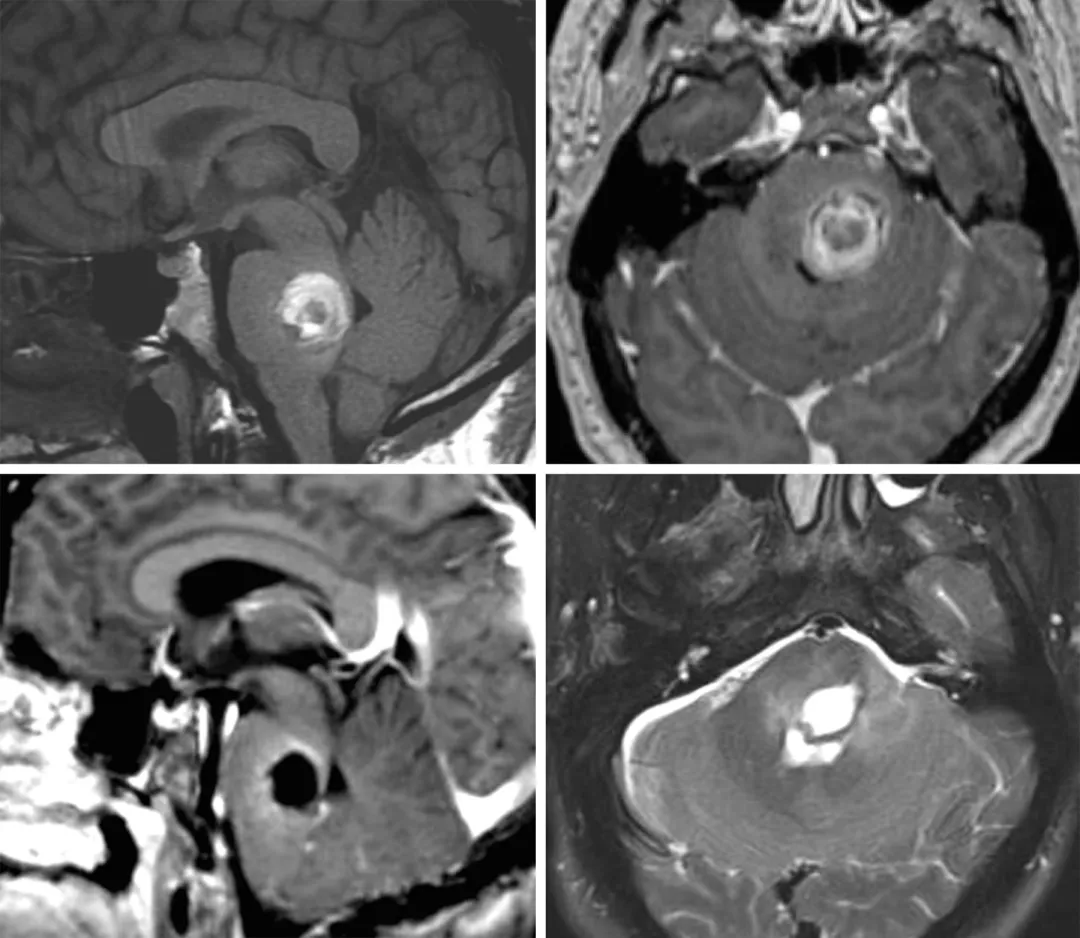

图2:对于手术计划,T1加权序列最适合于用“两点”法建立最短的经神经手术通路。第一点是病灶的中心,第二点是最接近软脑膜或室管膜表面的病灶边缘。这两点的连线直指病灶长轴,被认为几乎是到达病灶的最佳硬膜下通路。

表2列举了采用“两点”法到达脑干病灶的总体原则。应根据每个患者的不同解剖特点来确定入路。若须穿过功能结构,最短的经神经距离可能并不是最理想的;应选择更长的、穿过更少功能结构的手术通路。

若要经第四脑室底且不损伤任何神经组织而干净利落地到达CM,膜髓帆入路是一个合理的选择。但只要有任何完整的神经组织覆盖在CM的背侧面,无论多薄,都会影响膜髓帆入路的安全性。这种情况下,笔者采用乙状窦后开颅,经三叉神经与面/听神经之间的小脑中脚到达病灶。小脑中脚对有限的损伤耐受性良好。

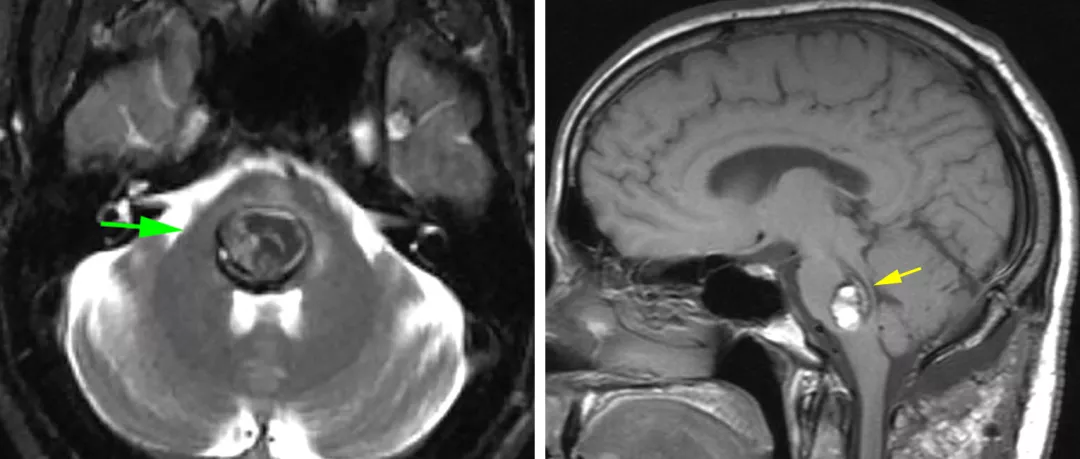

图3:图示一个桥脑后部的CM,有一薄层完整的第四脑室底(左向箭号)。尽管最短的手术通路明显是沿第四脑室底进入,但最终选择经小脑中脚的外侧入路(右向箭号)。第四脑室底的薄层组织有重要功能,包含面丘。注意T1序列在检测神经组织方面优于T2序列,而T2序列容易被含铁血黄素引起的晕状伪影所干扰。

表2:

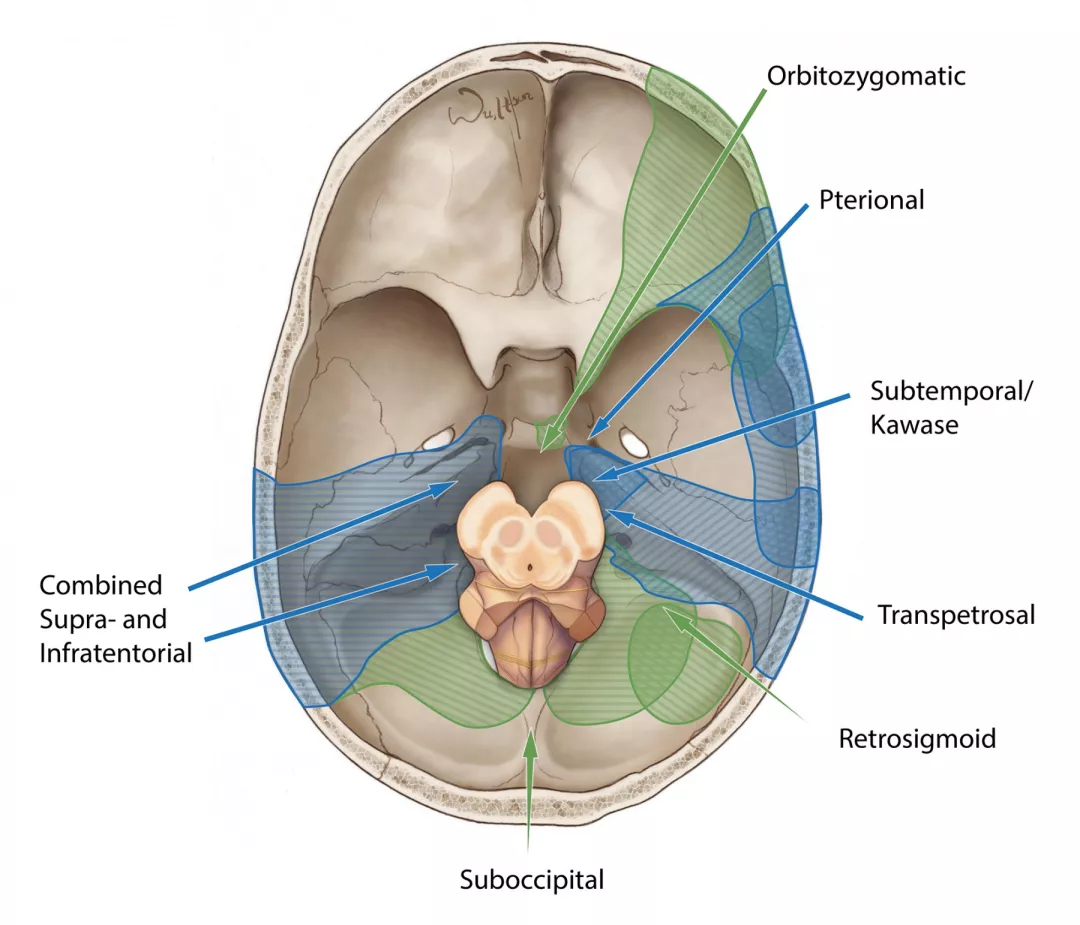

图4:图示到达不同部位脑干病灶的相应手术入路。膜髓帆/枕下入路、乙状窦后、小脑上、眶颧入路适用于大多数病灶。

注:Combined Supra- and Infratentiorial:幕上下联合入路。Orbitozygomatic:眶颧入路。Pterional:翼点入路。Subtemporal/Kawase:颞下/Kawase入路。Transpetrosal:经岩骨入路。Retrosigmoid:乙状窦后入路。Suboccipital:枕下入路。

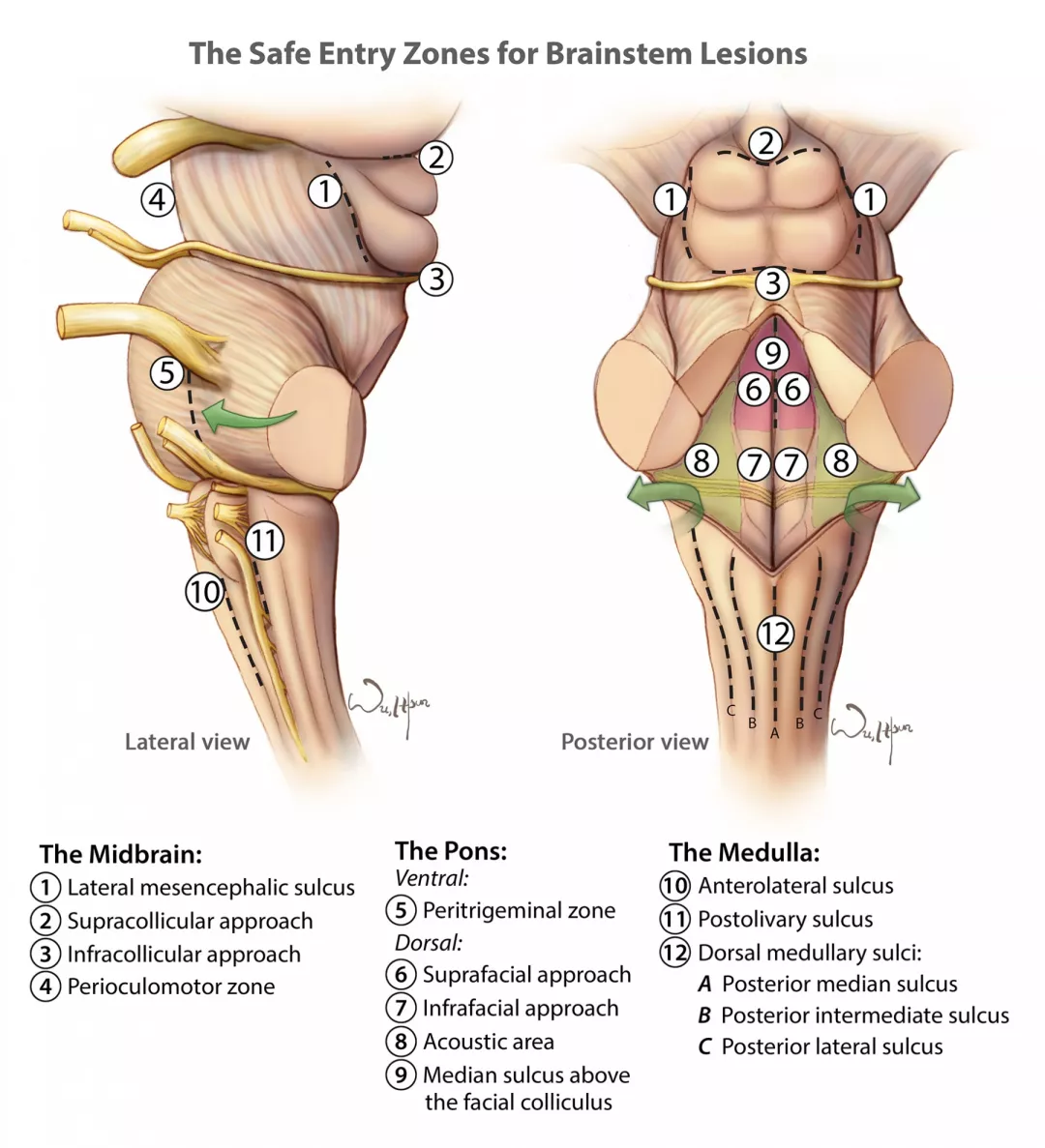

图5:图示切除脑干CM的安全进入区。位于三叉神经与面/听神经之间的桥脑外侧切口是到达桥脑病灶的有效与安全的区域,而经第四脑室底并不容易到达。

注:The Safe Entry Zones for Brainstem Lesions:脑干病灶的安全进入区。Lateral view:侧面观。Posterior view:后方观。The Midbrain:中脑。Lateral mesencephalic sulcus:中脑外侧沟。Supracollicular approach:四叠体上方入路。Infracollicular approach:四叠体下方入路。Perioculomotor zone:动眼神经周围区域。The Pons:桥脑。Ventral:腹侧。Peritrigeminal zone:三叉神经周围区域。Dorsal:背侧。Suprafacial approach:面神经上方入路。Infrafacial approach:面神经下方入路。Acoustic area:听神经区。Medial sulcus above the facial colliculus:面丘上方的内侧沟。The Medulla:延髓。Anterolateral sulcus:前外侧沟。Postolivary sulcus:橄榄后沟。Dorsal medullary sulci:延髓腹侧沟。Posterior medial sulcus:后内侧沟。Posterior intermediate sulcus:后正中沟。Posterior lateral sulcus:后外侧沟。

显微手术切除脑干海绵状血管畸形

笔者对大多数脑干内CM患者行切除术时,使用手术中影像引导与神经电生理监测,包括体感诱发电位(SSEP)与脑干听觉诱发电位(BAERS)。运动诱发电位仅选择性应用于下行运动通路有损伤风险的患者。第四脑室底的刺激描记对指导室管膜切口以及到达桥脑后部病灶是必需的。

腰椎穿刺或腰大池引流有助于缓解后颅窝压力;在切开脑干前进行。到达脑干的目标位置后,可见表浅的CM为一紫黑色病灶,周围有一薄层被含铁血黄素黄染的胶质环。若病灶深在,应使用影像导航来精确辨认安全进入点。

然后,笔者在脑干表面做一个短的直形软脑膜或室管膜切口(与脑干下行纤维平行),用精细钝头剥离子与镊子的张开动作扩大朝向病灶的实质内通路。动态牵拉脑干,禁用固定牵开器。通路的范围小于病灶的大小。

一旦找到CM,笔者按以下步骤进行切除:

1.笔者首先吸除相关的血肿,为通过最有限的软脑膜或室管膜切口推移血管巢与分离病灶囊四周创造充足的操作空间。

2. 然后,笔者用双极电凝烧灼、显微剪刀分离,完全分开进入病灶囊的细小供血血管。

3. 用精细剥离子轻柔地钝性分离,推移病灶囊,同时保持病灶囊完整。胶质边缘具有重要功能,不要过度处理。

4. CM可整块切除或分块切除(用垂体咬骨钳),这取决于所用的显露通路与病灶的大小。大多数深部脑干CM需通过脑干表面的小切口进行分块切除。

5. 需轻柔电凝手术残腔壁进行彻底止血。用凝血酶浸泡过的小棉片填塞可避免电凝损伤。

6. 必须仔细探查手术残腔。CM实质部分的色泽与胶质边缘的表现可能很类似。可用精细镊子牵拉可疑组织。发育性静脉异常(DVA)无需处理。

7. 胶质边缘尽可能保持完整,以免出现神经功能并发症。

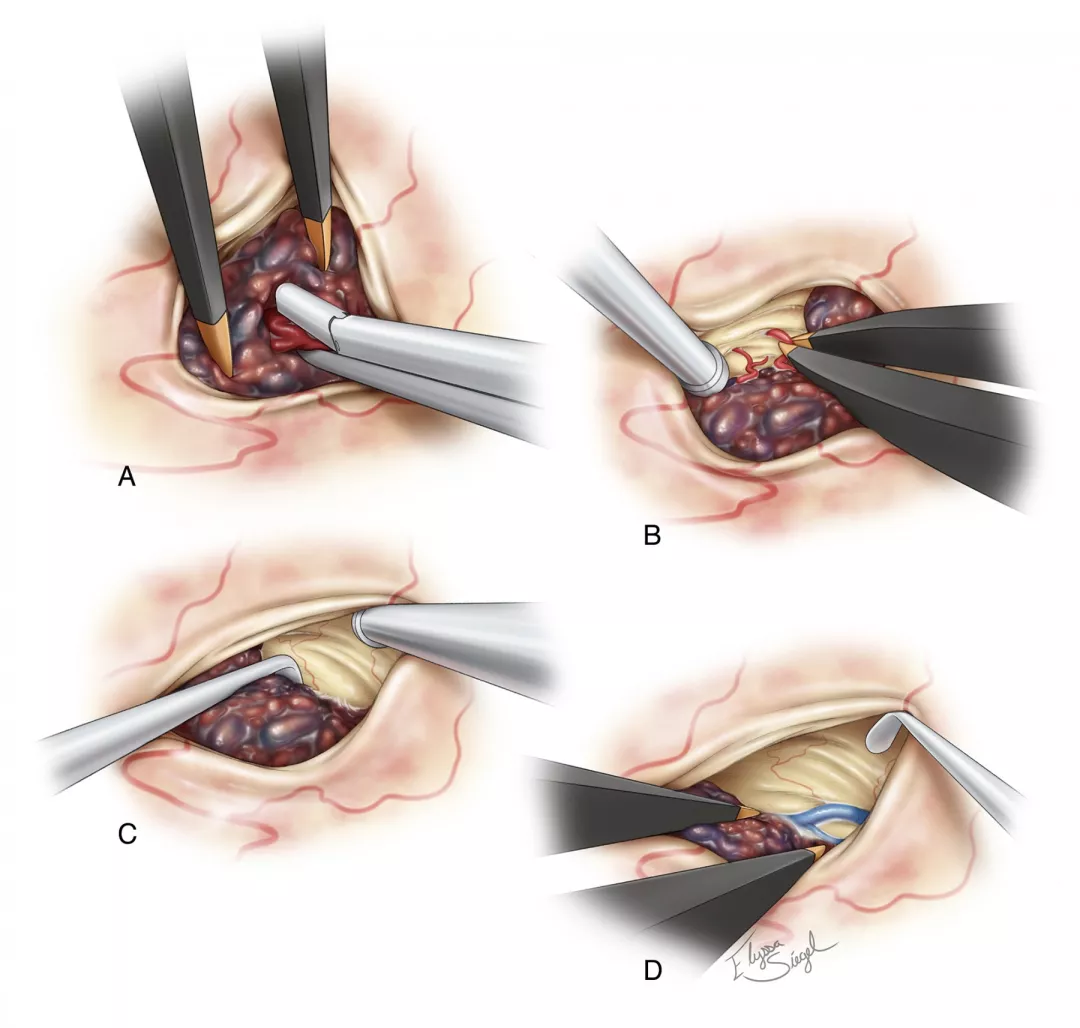

这些重要步骤在下面进一步图示讲解。

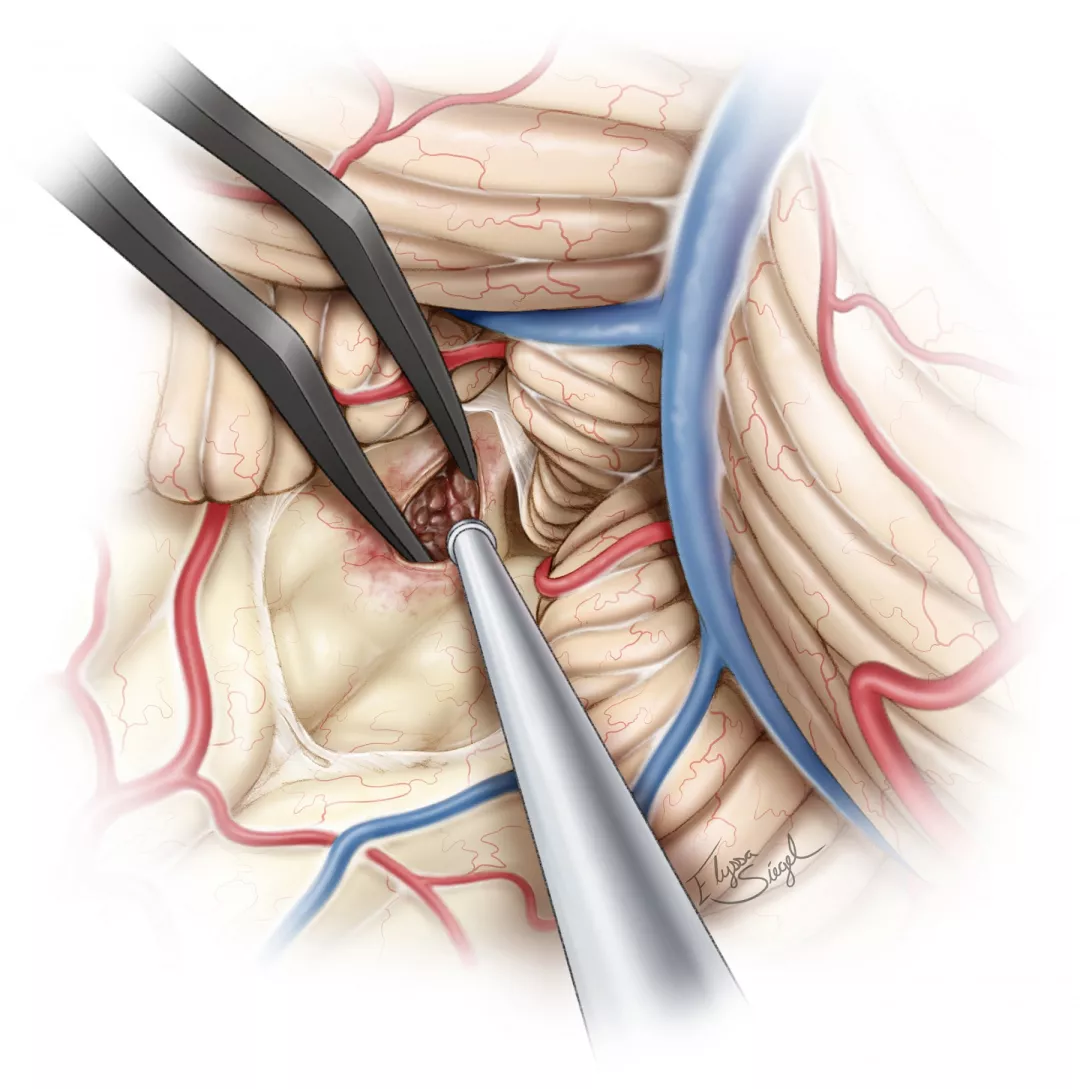

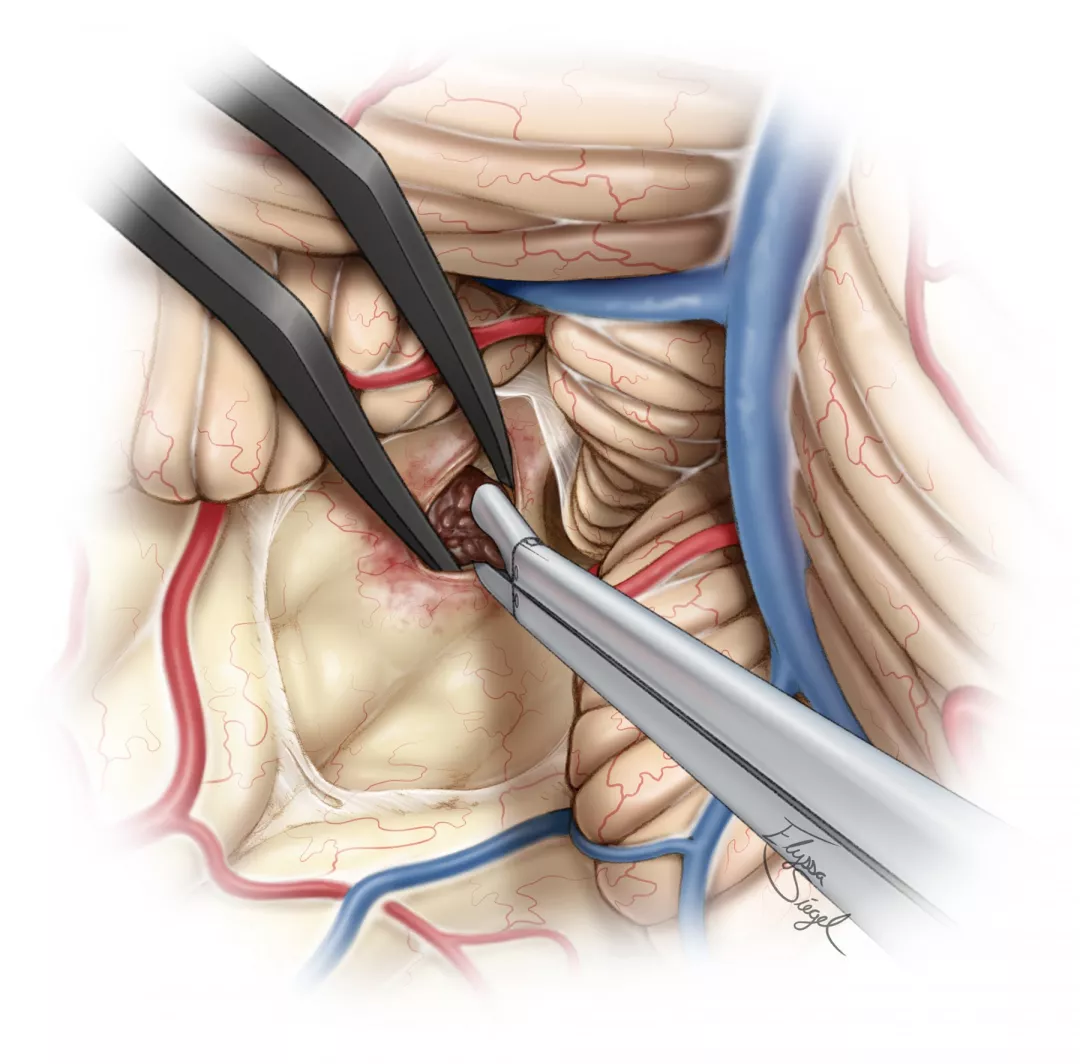

图6:显露CM后,用吸引器或垂体咬骨钳清除CM内与周围的血肿(A)。然后游离小的供血动脉,电凝并切断(B)。推移减压的病灶囊与胶质边缘分开(C )。仔细保护DVA,与病灶分开(D)。

图7:这个桥脑后部的CM经膜髓帆入路到达,在第四脑室底刺激描记面丘(上排的照片)。清除血肿可创造额外的空间;电凝并切断供血动脉(中排)。然后将病灶囊从手术残腔的胶质壁上钝性分离下来(黄色箭号),在切除结束时保留DVA(蓝色箭号)(下排)。

以下步骤描述经膜髓帆入路切除桥脑后部的CM。

图8:图示膜髓帆入路的手术分离通路。注意枕骨大孔已打开,小脑扁桃体、小脑蚓部与小脑半球内侧面已显露。内嵌图显示第四脑室结构与其表面小脑的关系。

图9:若CM在脑干表面明显可见,就能开始切除病灶。但若CM在表面不明显,需描记面丘来避免损伤。应避开舌下神经与迷走神经三角,除非病灶有外生部分,并已使这些结构移位。

图10:双极电凝镊的动态移动能避免手术残腔在分块切除CM时塌陷。需轻柔地固定牵拉小脑扁桃体,从而能在脑干内双手分离。

图11:这个延髓后部的CM经枕下开颅显露,早期确认了CM的终末供血血管(上排图像)。CM内的血肿已清除减压,显露起源于对侧PICA的其他终末供血血管(中排,箭号)。CM可有分隔(左下图),因此必须彻底、谨慎地检查手术残腔,才能做到完全切除病灶(右下图)。

图12:这个桥脑延髓海绵状血管畸形主要位于脑干中央。病灶后缘有一薄层环状的正常第四脑室底,无法采用后正中入路(红色箭号)。笔者采用左侧乙状窦后入路(绿色箭号)在三叉神经与面/听神经之间切开软脑膜进入病灶的上段。此外,病灶在桥脑延髓交界水平已到达软脑膜表面,也经这个第二手术通路(蓝色箭号)切除病灶的下极。

手术后注意事项

患者应转入神经重症监护单元,根据脑干内病灶切除的部位以及与后组颅神经及其核团的密切关系,手术后可能需保留气管内插管至少24小时。手术后短期内,脑干水肿可导致呼吸衰竭。许多功能障碍都是暂时性的,均由颅神经与周围神经传导束的牵拉所致。

大多数患者有暂时性神经功能恶化,但大多数能恢复到手术前的水平,或表现出神经功能改善。有后组颅神经功能障碍潜在风险的患者在拔除插管或经口进食前,应进行耳鼻喉科的评估。

翻译:侯坤

审校:朱卿

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v3.ch04.4

参考文献

1. Abla AA, Kalani MY, Spetzler RF. Surgery for brainstem cavernous malformations, in: Spetzler RF, Kalani MY, Nakaji P, (eds). Neurovascular Surgery. Second edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2015, 436-447.

2. Abla AA, Lekovic GP, Turner JD, de Oliveira JG, Porter R, Spetzler RF. Advances in the treatment and outcome of brainstem cavernous malformation surgery: A single-center case series of 300 surgically treated patients. Neurosurgery. 2011; 68: 403-415.

3. Bertalanffy H, Benes L, Miyazawa T, et al. Cerebral cavernomas in the adult. Review of the literature and analysis of 72 surgically treated patients. Neurosurg Rev. 2002; 25:1-53.

4. Brown AP, Thompson BG, Spetzler RF. The two-point method: Evaluating brainstem lesions. BNI Q. 1996; 12:20-24.

5. Fritschi JA, Reulen HJ, Spetzler RF, Zabramski JM. Cavernous malformations of the brain stem. A review of 139 cases. Acta Neurochir (Wien). 1994; 130:35-46.

6. Klopfenstein JD, Feiz-Erfan I, Spetzler RF. Brain stem cavernous malformations, in: Lanzino G, Spetzler RF (eds): Cavernous Malformations of the Brain and Spinal Cord. New York:Thieme Medical Publishers, 2008, 78-87.

7. Mathiesen T, Edner G, Kihlstrom L. Deep and brainstem cavernomas: A consecutive 8-year series. J Neurosurg. 2003;99:31-37.

8. Pandey P, Westbroek EM, Gooderham PA, Steinberg GK. Cavernous malformation of brainstem, thalamus, and basal ganglia: a series of 176 patients. Neurosurgery. 2013; 72:573-589.

9. Porter PJ, Detwiler PW, Spetzler RF, et al. Cavernous malformations

of the brainstem: Experience with 100 patients. J Neurosurg.1999; 90:50-58.

10. Steinberg GK, Chang SD, Gewirtz RJ, Lopez JR. Microsurgical resection of brainstem, thalamic, and basal ganglia angiographically occult vascular malformations. Neurosurgery.2000; 46:260-270.

相关链接