【Ref: Bot M, et al. J Neurol NeurosurgPsychiatry. 2018 May;89(5):493-498. doi: 10.1136/jnnp-2017-316907. Epub2018 Jan 20.】

靶向丘脑底核的脑深部电刺激(subthalamic nucleus deep brain stimulation,STN-DBS)治疗帕金森病(Parkinson's disease,PD),不同患者疗效的差异很大。目前,认为将立体定向靶点设在与皮质感觉运动区联系的STN背外侧区可提高治疗效果。如果以STN内侧缘作为靶点,是否能够得到更好的疗效呢?针对该问题,荷兰阿姆斯特丹医学学术中心的Maarten Bot等开展研究,结果发表于2018年1月的《J Neurol Neurosurg Psychiatry》在线。

该研究回顾2007年2月至2011年3月收治的40例行双侧STN-DBS的PD患者,共置入80枚电极;排除其中临床资料不完整的7例患者,总共纳入33例。因1例的一枚电极经过二次手术调整,因此33例含65枚电极。STN-DBS术后12个月,观察患者在“停药/开机”状态下左侧和右侧肢体比术前“停药”状态下的改善程度,按统一帕金森病评定量表评分将临床疗效分为“无反应”、“有反应”和“反应最佳”三种类型,记录不同“反应”类型的电极与STN内侧缘(图1)和中间连合点(MCP)的相对位置关系,从而明确STN-DBS目标靶点设置时的“热区”。

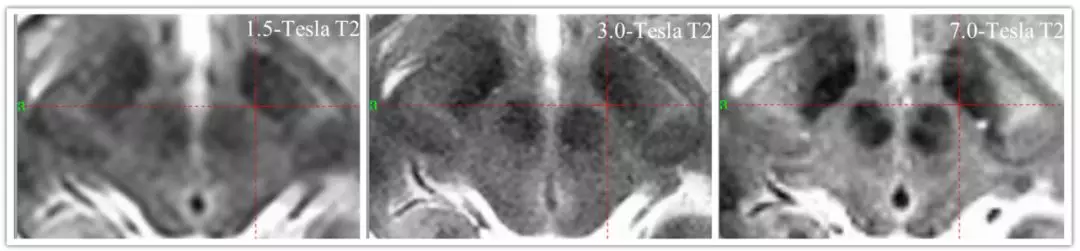

图1. MRI轴位片示STN内侧缘在红核直径最大的层面上的位置。左图:1.5T MRI-T2像;中间图:3.0T MRI-T2像;右图:7.0T MRI-T2像。两条红线的交点即STN内侧缘参考位点。

数据分析发现,当以STN内侧缘作为靶点时,有一个可能的“热区”位于STN内侧缘旁开2.8mm、向前1.7mm和向上2.5mm处。电极刺激点至该“热区”的几何距离与患者的运动症状改善程度呈明显的负相关(Pearson相关系数=-0.52,P<0.01)。以MCP作为靶点时,未发现电极刺激点至MCP的距离与运动症状改善程度有关。

因此作者指出,以STN内侧缘作为靶点,比MCP作为靶点能更好地评判STN-DBS电极植入位置的合理性。在术前制作治疗计划时,考虑将STN内侧缘代替MCP作为靶点,也许能够让STN-DBS发挥更好、更稳定的改善运动症状的效果。

(丁陈禹编译,复旦大学附属华山医院花玮博士审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关链接