今天为大家分享的是由苏州九龙医院神经外科沈李奎医师翻译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:经胼胝体经扩大的室间孔经静脉入路手术策略与技巧(Transcallosal Expanded Transforaminal Transvenous Route),欢迎观看、阅读。

相关链接

Third ventricle tumor-Chordoid glioma

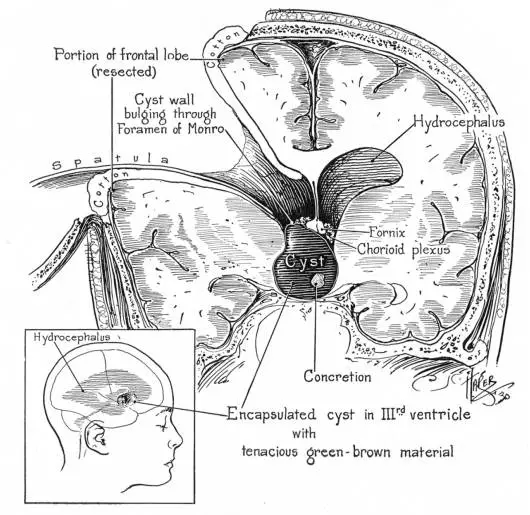

Walter Dandy 开创了在三脑室内安全进行手术的先河。他同时也引入了气脑造影术,这同样有助于脑室肿瘤的可靠诊断。正是因其勇于探索的个性,Dandy极大地拓展了神经外科手术的传统范围。Dandy的贡献之一就是通过切除正常额叶组织来显露深部病变。

图1. Walter Dandy描述的通过部分切除额叶来到达三脑室前部肿瘤。该肿瘤被描述为“内含钙化的囊” (Dandy WE. The Brain. Hagerstown, MD: Prior Company, 1966).

本章关注的特定区域是三脑室的前部,它大约位于视交叉和Monro 孔之间的部分空间。其边界包括视交叉、终板、前联合和穹隆柱。

脑室手术的基本原则是建立安全手术通道和显微外科切除深部病变并避免损伤脑室壁的重要结构。该原则决定脑室手术的成败;同样,选择合适的病例也是制约手术成败的关键所在。

三脑室前部的手术入路

有三种不同的手术入路适用于三脑室前部肿瘤的手术。在笔者看来,穹隆间入路有损伤穹隆和导致记忆障碍的风险,所以如下前两个手术入路是最合理的:

1. 经胼胝体-经扩大的室间孔-经静脉-经脉络膜入路

2. 额下或者内镜下经鼻经终板入路

3. 经胼胝体-经穹隆间入路

其他到达三脑室病变的手术入路的讨论请参考《三脑室肿瘤概述》一章。

诊断和评估

关于脑室肿瘤的诊断和评估的总论请参阅《脑室手术的基本原则》一章。

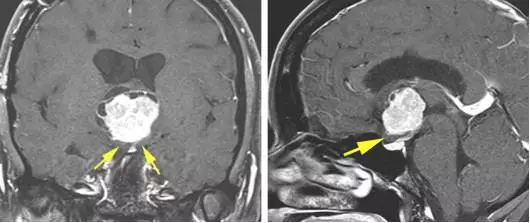

图2. 图示一例三脑室前部鞍上脊索样胶质瘤。该病例既往在其他医疗机构采用经额叶皮层入路手术。因为该手术入路的工作角度受限,最后不得不放弃全切。笔者在离断透明隔静脉后采用了经胼胝体-经扩大室间孔-经静脉入路最后分离并切除了前方脊索样组织。注意视交叉位于肿瘤下方(黄色箭头)和经终板的狭小空间。这些特点限制了经鼻和经额下手术入路。

手术指证

关于手术指证的总体原则讨论请参考《脑室手术的基本原则》一章。

笔者切除三脑室前部和中部肿瘤时优先选择经胼胝体-经扩大室间孔-经静脉入路。如果肿瘤无法内镜下经鼻经终板入路切除,笔者就选择经胼胝体-经扩大室间孔-经静脉入路。这二种入路能处理95%以上的三脑室肿瘤,大多数三脑室颅咽管瘤因其存在鞍上黏连而更适合采用经鼻入路。

不伴有终板池扩大的大而硬、实体肿瘤和血运丰富的肿瘤,采用经胼胝体-经扩大室间孔-经静脉入路显露更有效率。

术前考虑

关于三脑室肿瘤术前关注点详细讨论请参考《脑室手术的基本原则》一章。

应该使用MRI评估矢状窦旁桥静脉。笔者同时也十分关注脑室静脉(包括丘纹静脉)和脉络丛的解剖。术前应仔细计划硬膜下的手术细节,对于完全位于中线的病变来说,室间孔的大小和任何扩大的前脉络膜裂都将决定从哪一侧进入。

笔者在特定的病例中选择对侧的对角线投射入路(经右侧室间孔观察左侧脑室肿瘤的外侧囊壁)。肿瘤周边的水肿提示软膜受侵犯,这类患者往往需要考虑次全切除。

术前脑积水的患者可能需要在半球间分离之前仔细考虑脑室外引流术,因为脑室外引流可以使半球间的分离过程在没有牵开器的情况下更加顺畅,并且不会导致软膜损伤。

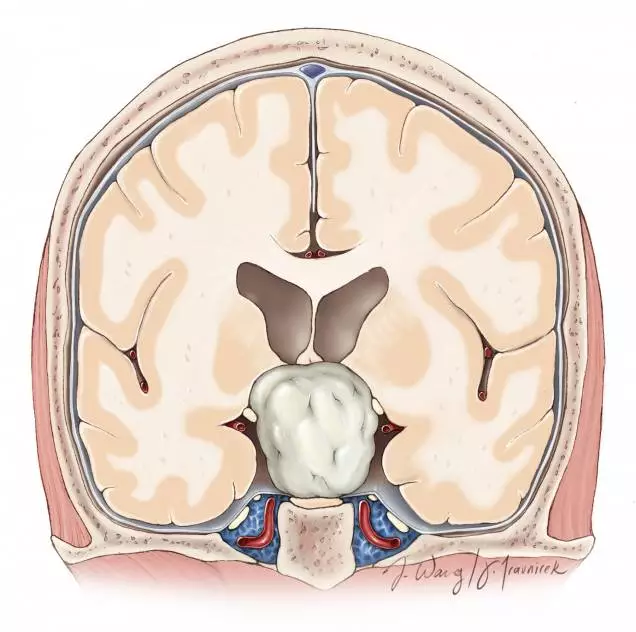

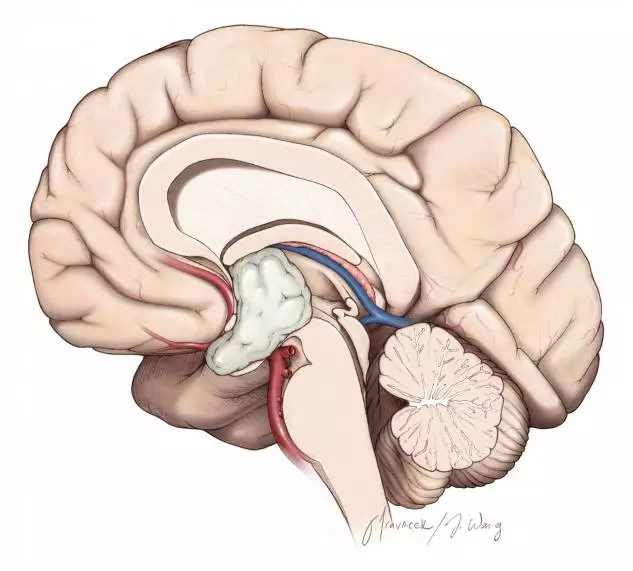

图3. 图示三脑室前部的解剖通道。脑室的大小、因肿瘤所致的室间孔和前脉络裂扩大的程度决定半球间手术通道的侧别。

图4. 如果肿瘤有鞍上黏连和终板池的扩大,则经鼻入路优于经胼胝体入路。复发的肿瘤最好经未受损伤的解剖通道来手术。

手术解剖

相关的手术解剖,请参考《脑室系统解剖》一章。

经胼胝体-经扩大的室间孔-经静脉-经脉络裂入路

头部位于侧位时将矢状缝平行于地面能最合理地利用重力牵引。尽管笔者使用这一体位显露侧脑室肿瘤,但是笔者在三脑室肿瘤时更愿意选择正常的或者说鼻尖向上的头位。因为大脑镰不位于三脑室内,从而无法防止对侧脑室内容物疝入术野。

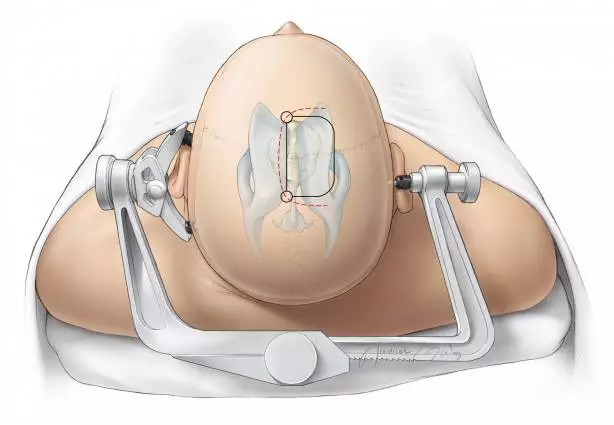

图5.患者可以选择仰卧位(左图)或者侧卧位(中图)然后将头位固定为侧位。大多是同行更愿意选择仰卧位(右图)使中线位于解剖位置,避免在深部分离时迷失手术方向。

图6.图示头皮切口和开颅骨窗边界。骨窗通常以矢状缝为中心,笔者更喜欢直线切口和一个相应的小骨窗而不是马蹄形切口,这样的显露足以应对深部显微操作。

骨瓣通常位于右侧,前后方向约5-6cm,可以以冠状缝为中心或者当肿瘤切除需要更后方的角度时骨窗2/3(4cm)位于冠状缝前方,1/3(2cm)位于冠状缝后方。

可以在上矢状窦上钻一孔(导航下)或者在窦两侧各钻一孔。将硬膜以上矢状窦为基底弧形打开。进入半球间裂可能需要牺牲一两根小的桥静脉,在这一区域进行这一操作通常是安全的。粗大的桥静脉应该松解蛛网膜进行保护。

关于开颅和半球间分离的更多细节描述请参考《半球间开颅术》和《侧脑室肿瘤》章节。

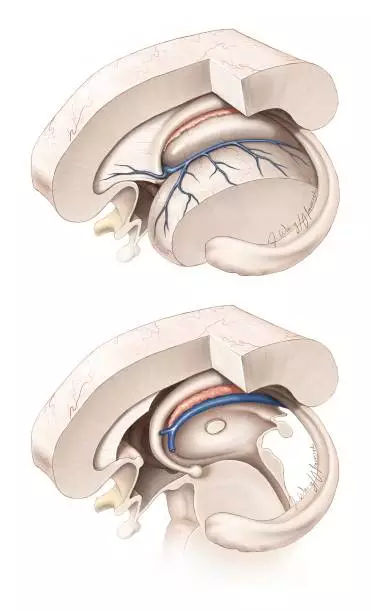

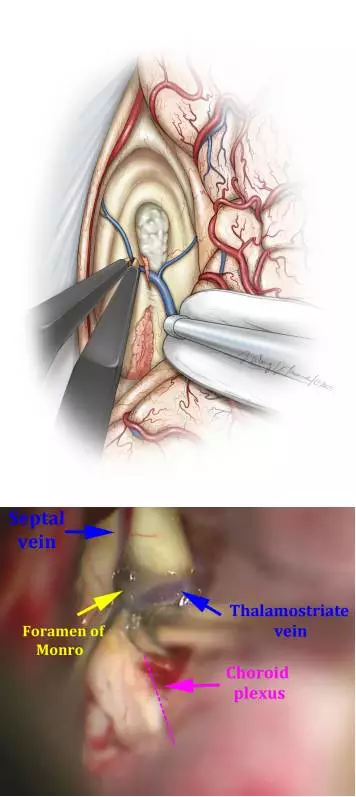

图7. 图示脉络丛、透明隔静脉和丘纹静脉的手术解剖。通过脉络膜裂前部一小段分离扩大室间孔的关键操作是在隔静脉汇入丘纹静脉之前切断。穹隆和丘纹静脉必须被保留。尽管笔者更愿意沿丘脑侧分离脉络裂而不是沿穹隆一侧分离来达到保护穹隆的目的,但是脉络裂的实际解剖更可能提示最合理的分离界面。换句话来讲,笔者并不推荐固定的分离策略(总是沿着丘脑脉络带或者穹隆带)。穹隆构成室间孔前壁的边界,在器械移动过程中应该注意保护。

图8. 图示经室间孔经静脉经脉络膜入路的术中视野角度(绿色区域)和视角盲点(红色区域)。

硬膜下阶段

总之,经胼胝体入路显露了同侧脑室。然后,切断隔静脉与丘纹静脉之间的连接扩大Monro孔。这一操作允许通过分离一小段前脉络膜裂而无需处理丘脑和丘纹静脉就可扩大室间孔。两侧不对称的肿瘤可对侧经室间孔入路(交叉对角线)处理其外侧部分。

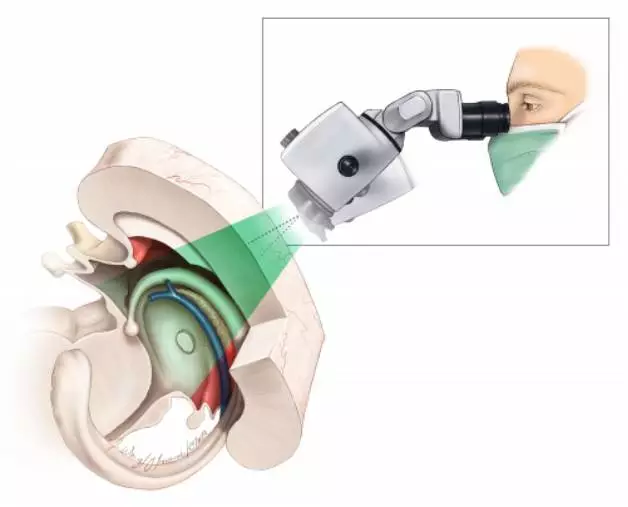

图9. 神经导航是引导术者通过合理而有限的切开胼胝体(左图),从预期的手术角度到达到室间孔的关键所在。2cm的胼胝体切开恰好位于中线右侧,显露右侧脑室(右图)。在脑室汇聚点释放脑脊液进一步松弛额叶。注意用缝线牵引大脑镰上方适当推移上矢状窦。

图10. 将覆盖在Monro孔和静脉角表面的脉络丛前方切断,然后轻柔的钝性分离和电凝。肿瘤通常会扩大室间孔,但是无法提供足以完整切除肿瘤的手术通道(Redrawn from Tew,van Loveren, Keller*)。

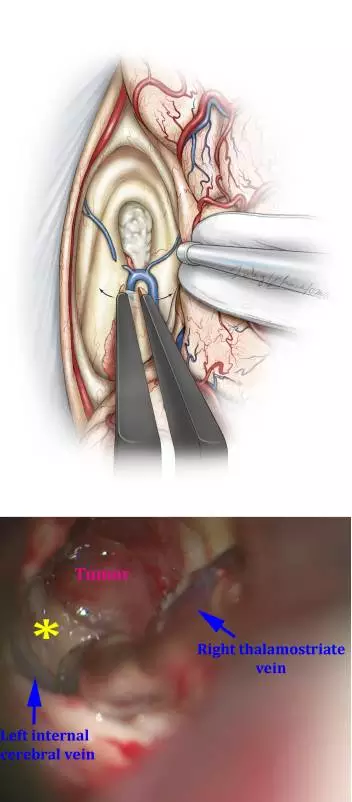

图11. 将隔静脉在临近室间孔处汇入丘纹静脉时分离并电凝,然后切断(上图)。下图提供了关于右侧脑室及相关解剖的术中照片。

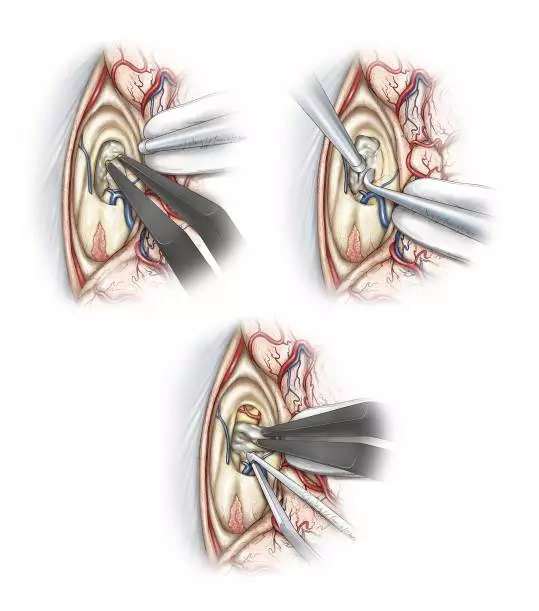

图12.分离切断隔前静脉后,在丘纹静脉后方分离脉络裂可获得肿瘤和三脑室前中部的良好显露。在隔前静脉被电凝然后锐性切断后,向内侧轻柔地推移穹隆。通常在室间孔后缘和同侧丘纹静脉前缘之间有少许室管膜,可以采用显微剥离子切开室管膜之后用双极电凝颞轻轻的扩大(上图)。这一操作能明显扩大室间孔,有利于增加经三脑室的显露视野(下图为术中照片)。第三脑室左侧壁被标记(*)。

沿同侧大脑内静脉内壁分离并向后延伸,进一步扩大进入三脑室的手术通道,直至显露双侧大脑内静脉,该空间足以显露病变的后极。

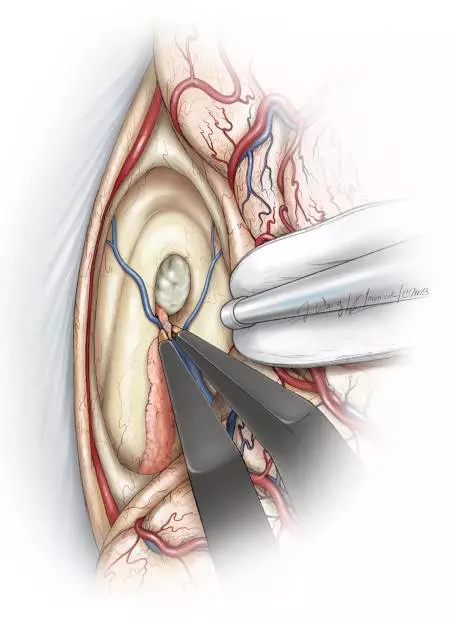

图13. 在笔者减压肿瘤之前,始终以脑室壁为参照以避免在减压操作时穿透肿瘤包膜。笔者首先将肿瘤包膜从脑室顶壁游离(左上图)。然后,采用超声刀进一步减压并将囊壁从脑室外壁上分离(右上图),重复这些步骤直到囊壁从脑室底锐性分离(下图)。如果肿瘤侵入三脑室底部软膜,通常会在切除肿瘤后的空腔底部发现视神经和视交叉(Redrawn from Tew, van Loveren, Keller*)。

总之,切除肿瘤首先从内减压开始,然后切除前方、外侧、后方,最后沿囊壁下方分离切除。

除非必须,否则不需要进入中间帆。一旦肿块被移除,可以直视导水管,此时可在三脑室内放置一成角镜片来检查对侧Monro孔。笔者通常会穿透透明隔检查对侧。

其他关注点

由于同侧穹窿的遮挡,最困难的分离位于对侧穹窿下方。避免脑室壁或者脑室底的软膜过度分离十分重要。除非肿瘤已经破坏了脑室底的完整性,否则无须切除沿脑室底的一小条黏连肿瘤以便保护下丘脑。过度骚扰大脑内静脉十分危险,一旦形成血栓将出现非常棘手的结局。因为固定牵开器可导致缺血性损伤,所以不要在脑室内使用它。

应该避免脑室腔内过度出血,在肿瘤切除后的周边空腔放置小片棉片防止出血进入远隔脑室腔。更重要的是,保持分离平面的清晰干净可减少对脑室壁的损伤。吸引器不应该直接和脑室壁接触。应该将肿瘤从脑室壁上移除而不是反其道而行之。

穹隆体对任何操作都十分敏感,一旦损伤会影响患者短期记忆。双侧穹隆都一样重要,均不能损伤。这一原则同样适用于丘纹静脉和大脑内静脉。

肿瘤应该用超声刀逐步蚕食切除。手术医生不要尝试处理或者牵拉大块肿瘤,因为这样操作通常会过度牵拉脑室壁。严格的遵守轻柔的显微操作技巧是脑室手术成功的基石, 而这也是心智力的体现。

关颅

对于中到重度血运丰富的肿瘤或者术中脑室出血时,笔者在关颅前会在术区空腔内放置一根脑室外引流管。

充分冲洗并检查所有脑室,移除凝血块,最终,脑室和硬膜下空间用液体充盈以便尽可能排除空气。

术后注意事项

对于脑室手术后术后处理的总体原则参考《脑室手术的基本原则》一章。

点睛之笔

在三脑室内手术时轻柔的操作神经血管结构非常重要。在这一区域的手术经验会形成使术者的操作习惯趋于保守。

(编译:沈李奎;审校:徐涛)

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v4.ch05.5.3.1

中文版链接:https://www.medtion.com/atlas/4361.jspx

Contributor: Benjamin K. Hendricks, BS

*Redrawn with permission from Tew JM, van Loveren HR, Keller JT. Atlas of Operative Microneurosurgery, WB Saunders, 2001. © Mayfield Clinic