今天为大家分享的是由浙江大学医学院附属第二医院王勇杰医师翻译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:对侧纵裂经大脑镰经楔前叶入路手术策略与技巧,欢迎观看、阅读。

Peri-atrial AVM-Transfalcine approach-1

Peri-atrial GBM-Transfalcine approach

Periatrial Metarasis-Transfalcine approach

Peri-atrial glioma-Transfalcine approach

Periatrial AVM-Transfalcine approach-2

总则

经后纵裂开颅可以利用纵裂的天然间隙,到达中线深部大脑镰旁和脑室旁区。虽然利用该自然空间具有诸多利好,比如减少脑组织的牵拉和损伤,但是操作空间深窄,导致手术技术难度大。

到达并暴露脑室三角部/房部周围区域具有特殊的挑战性。高度功能化的表层皮质,白质纤维束如侧脑室外侧的视辐射,外侧和浅表的中央后回,前下方的丘脑,都限制了到达房部的手术通道。而标准的纵裂入路或经皮层入路都需要用力牵拉并切除部分正常脑组织。

术者同事常采用以下到达房部的手术入路,均需要对脑组织进行侵入性操作:前下颞叶切开,后下颞叶切开,海马旁回切开,中线旁后顶叶切开,矢状窦旁切开和扣带回切开。术者则采用对侧后纵裂经大脑镰经楔前叶入路(posterior interhemispheric transfalcine transprecuneus approach,PITTA)以暴露房部,该入路具有一定的优势,能提供灵活多变的操作角度,以扩大手术通道,并减少对同侧脑组织的牵拉。

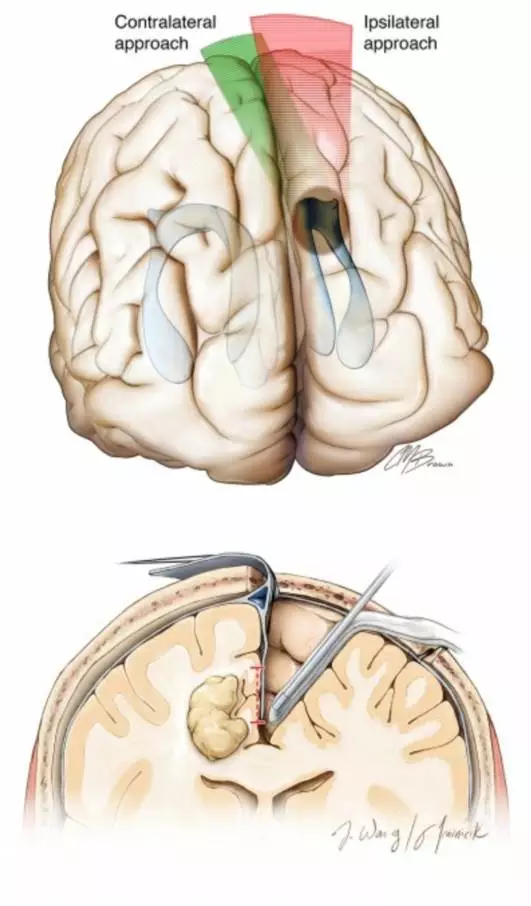

图1. 对于向外侧延伸的病灶,对侧经大脑镰斜行手术通路能提供更加灵活的操作角度(绿色区域)。相比同侧经纵裂入路(红色区域),能够减少对同侧脑组织的牵拉,更容易到达肿瘤的外侧极(上图)。第二张图(下图)展示了该改良入路的技术细节。

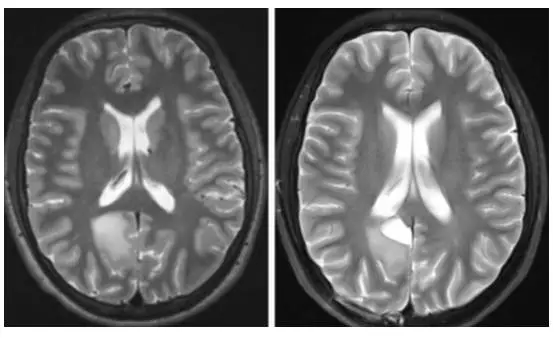

图2. 在术者工作生涯的早期,术者采用同侧经纵裂入路处理房部内侧的低级别胶质瘤。受限于肿瘤外侧面的操作角度,仅对肿瘤进行了部分切除。通过回顾该病例,萌生了PITTA的雏形。

在该章节,术者将强调通过改良对侧经纵裂入路切除累及房部和内侧壁病灶的细微差别。

手术指征

术者采用PITTA入路处理局限于房部内侧壁和侧脑室三角区的肿瘤和血管性病变。

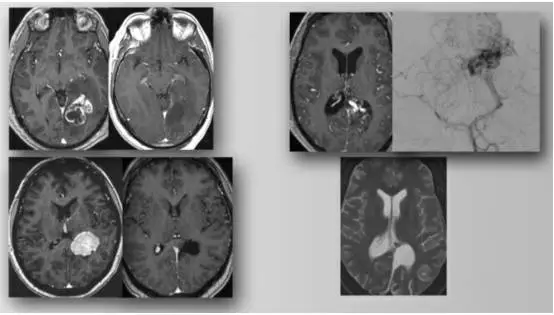

图3. 房部内侧壁和三角区的胶质瘤(左上图),脑膜瘤(左下图)和动静脉畸形(右图),均可采用PITTA入路(包括术后影像)。

如果肿瘤从房部周围区域向前方延伸至透明隔,或者主要累及房部的外侧壁,则不适合该入路。

术前评估

该区域的病灶往往会影响患者视力,因此需完善术前视野检查。然而,该区域大部分病灶表现为非特异性症状和体征。

由于PITTA无法到达脑脊液(cerebrospinal fluid,CSF)池减压,因此术中脑脊液引流有利于松弛脑组织,扩大经纵裂手术通道,避免用固定脑拉对正常大脑半球进行牵拉。一般术者会选择腰大池置管引流。在开颅和打开硬膜后,通过腰大池缓慢释放约50-60ml的CSF(每次10-15ml)。

在术前磁共振影像上,应评估上矢状窦和上顶叶表面桥静脉的情况。如果需要,可行磁共振静脉造影(magnetic resonance venogram,MRV)或CT血管造影(computed tomography angiogram,CTA)。该区域内矢状窦旁桥静脉较少,然而牺牲任何大静脉,会导致严重静脉性梗死的后果。

暴露房部后部需要切开直窦附近的大脑镰,因此,术前对该关键硬脑膜静脉窦的评估也是非常重要的。

如果该区域对侧大脑半球的矢状窦表面存在大量粗大的引流静脉,则不推荐静脉结扎和PITTA入路。相反,可采用经顶上小叶皮层入路。

手术解剖

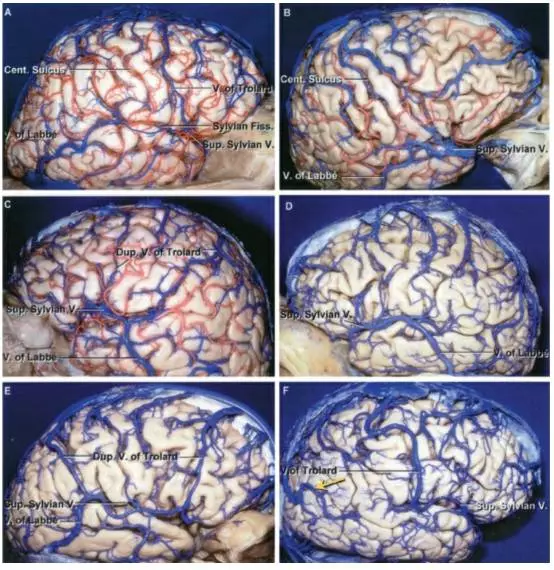

在采用PITTA入路时,熟悉并掌握矢状窦旁静脉解剖结构非常重要。

图4. 顶上小叶附近的静脉解剖和变异特点。尽管该区域的矢状窦旁静脉比较稀少,一些大脑半球上仍然会有不能牺牲的Trolard静脉复制体(E)。此外,在顶上小叶前方和后方往往会有粗大的引流静脉,尤其是在Labbe静脉缺失的情况下(黄箭头,F)(插图来自AL Rhoton,Jr)。

图5. 经纵裂到达侧脑室房部的冠状位解剖图。已去除部分右侧顶上小叶(插图来自AL Rhoton,Jr)。

图6. 房部的形态和脉络丛所在的位置。对脉络丛组织过度操作和/或电凝,会导致部分脑组织缺血和视野缺损(插图来自AL Rhoton,Jr)。

对侧后纵裂经大脑镰经楔前叶入路

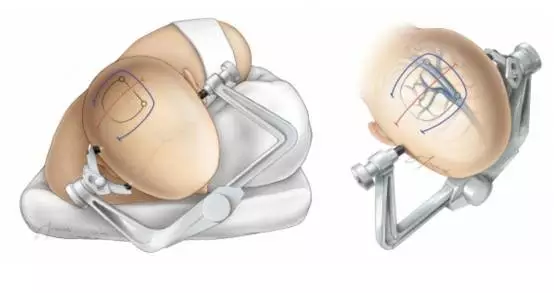

图7. 患者取公园躺椅位,正常大脑半球位于下垂位。该体位可利用重力作用,使得下方大脑半球远离中线。导航用于设计手术切口和骨瓣,以避开矢状窦旁静脉,定位大脑镰切口和楔前叶皮质切开的位置。一般在顶结节后方做线形切口(右图)。注意半球间的手术通道恰好位于两条重要的桥静脉上。旋转患者头部,使得中线轴(矢状缝)与地面呈45度角。

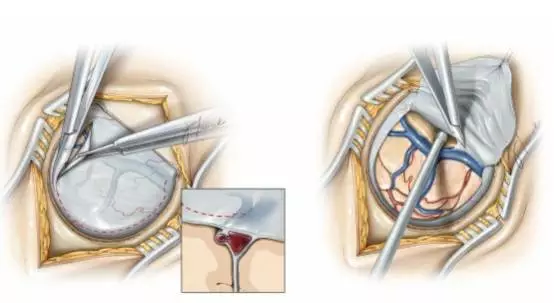

图8. 开颅暴露上矢状窦。选择合适的硬膜切开位置,保护矢状窦旁静脉(左侧小图)。小心游离这些静脉,以增加大脑半球间的操作通道(右图)。

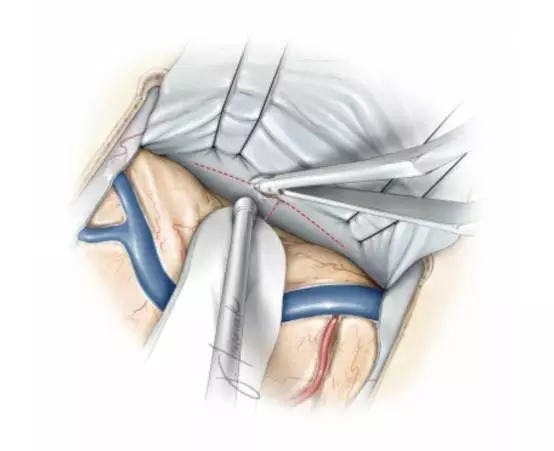

图9. 用两根缝线固定在大脑镰上端,轻轻牵拉上矢状窦,使其偏离中线。该法可直接扩大半球间的缝隙。将一片Telfa放置在正常大脑半球表面,起到保护作用。

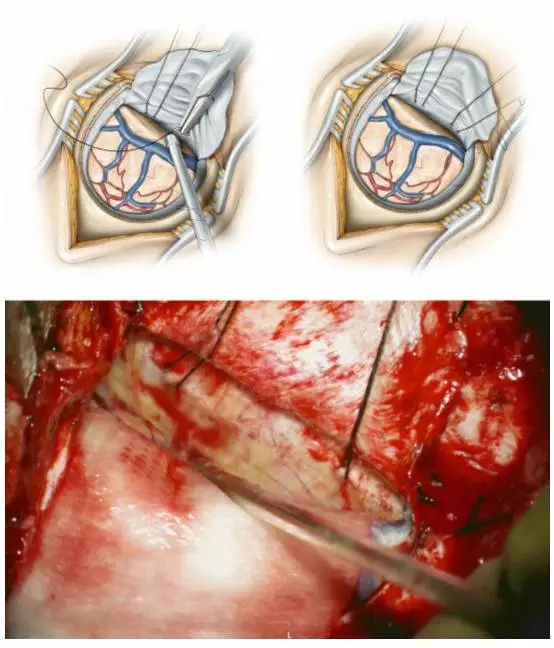

图10. T形切开大脑镰,以暴露对侧大脑半球内侧面(楔前叶)。腰大池引流释放脑脊液,对于健侧半球移位,减小脑组织牵拉损伤至关重要。切口的下极要延伸到胼胝体水平,需电凝并横断下矢状窦。在导航下,定位和保护直窦以及其它相关的深部引流静脉。当大脑镰内的垂直切口接近直窦时,沿着从后向前的方向,以斜行方式完成。采用这个方法,翻开大脑镰时,楔前叶位于后方的区域才能得以暴露。

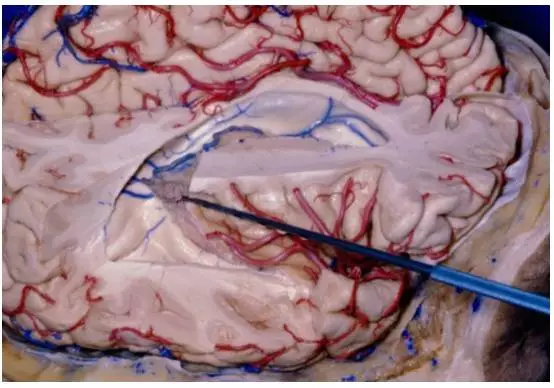

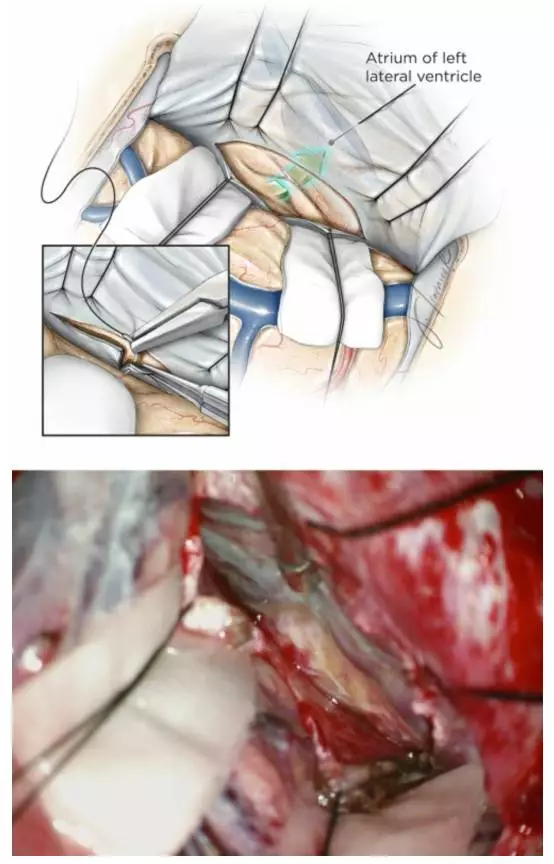

图11. 用缝线牵开大脑镰的硬膜瓣(小图),向对侧大脑半球(患侧)方向牵开,以增加到达同侧房部(健侧)的操作角度(上图)。相应的术中图片如下图所示,可暴露左侧楔前叶(吸引器尖端)。棉片保护健侧脑组织,以避免牵拉损伤。未使用固定牵开器。

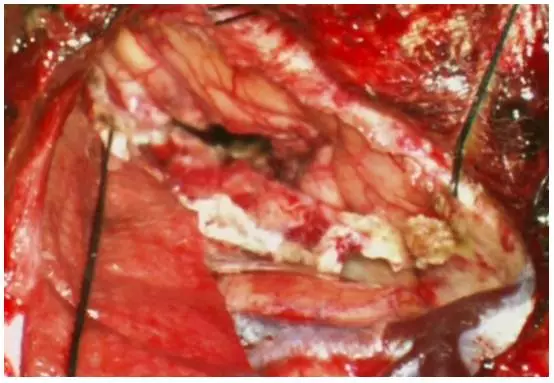

图12. 图示为切除左侧巨大房部脑膜瘤后,楔前叶皮质切开的范围。一条牵开大脑镰硬膜瓣的缝线已经去除,以便更加清楚的展示手术通道。

关颅

一旦彻底止血,可在脑室内放置引流管,以充分引流脑组织碎片,降低术后脑积水的发生风险。大脑镰硬膜瓣复位,缝合凸面硬脑膜。

术后注意事项

患者需在重症监护室内观察1-2天,再返回普通病房。避免高血压和麻醉类药物的过度使用。术后第2天拔除脑室引流管。给予抗癫痫药物。

点睛之笔

1. 术中取公园躺椅位,利用重力牵拉正常的大脑半球,以减少牵拉损伤。

2. 鉴于手术通道深窄,PITTA在技术上存在挑战性,因此需谨慎选择应用对象。

3. 对于难以到达的深部肿瘤,该入路强调手术操作角度的重要性,更胜于手术空间。通过直接暴露脉络丛组织的供血动脉,可以在早期离断侧脑室房部脑膜瘤的血液供应。

4. 纵裂经大脑镰入路,有助于充分暴露房部内侧的AVM,在尽量小的脑组织移位下,早期对脉络膜和大脑后动脉的供血分支进行近端阻断。