今天为大家分享的是由王小峰医师编译,空军军医大学唐都医院神经外科衡立君副主任医师审校的:内镜下经鼻扩大入路手术策略与技巧(Endoscopic Expanded Transnasal Approach),欢迎观看、阅读。

Endoscopic olfactory groove meningioma

Endoscopic Transnasal Resection of Pituitary Tumors

Endoscopic Transnasal Surgery- Personal Perspectives

Endoscopic stage-Transcavernous

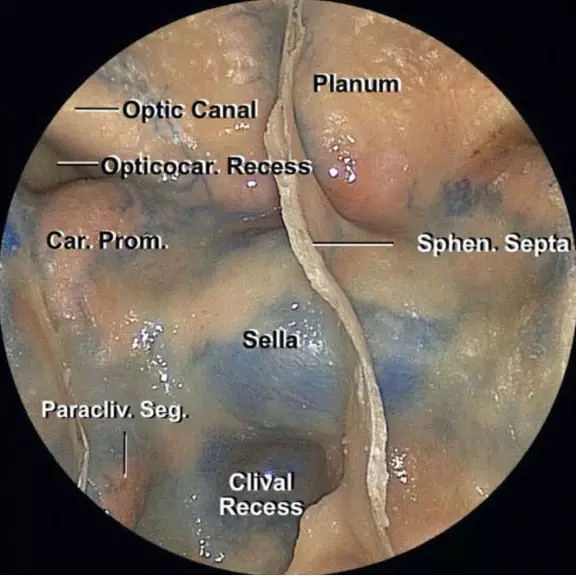

图1. 内镜经鼻入路前颅底解剖(图片由AL Rhoton, Jr提供)。

对于许多有挑战性的、难以到达的颅底肿瘤而言,内镜下经鼻手术入路让我们的手术理念发生了革命性变化。理解内镜下经鼻入路的技术细节和暴露要点,对于颅底神经外科医生与耳鼻喉科医生进行团队合作,以确保肿瘤的充分显露至关重要。毕竟经鼻入路仍属于耳鼻喉科范畴。

在这一章节,笔者将系统地回顾内镜下经鼻扩大入路暴露前颅窝底的技术细节及操作要点。适合此入路的有鞍上脑膜瘤、颅咽管瘤和一些三脑室肿瘤。

笔者对于中等大小的嗅沟脑膜瘤(旨在保留术前嗅觉功能)更倾向应用经眉弓切口眶上入路。尽管有些同行通过经鼻入路能切除大多数嗅沟脑膜瘤,但此入路对于嗅功能的保留并不可靠,尤其对于中等大小的脑膜瘤。对于大型及巨大型嗅沟脑膜瘤,笔者建议采用扩大翼点入路且不主张双额入路。

内镜下经鼻扩大入路

全麻诱导后,应用术前抗生素及应激剂量的甲强龙或地塞米松。

对于常规的垂体瘤手术,术前一般不需要做腰大池引流。但对需行颅底扩大入路切除硬膜下非腺瘤病变时,笔者术前常规行腰大池引流。术中夹闭引流管,当注入荧光造影剂时可打开。硅胶头圈或头架固定患者头部,颈部稍过伸,头位高于心脏水平。术前将患者颅脑CT及MRI资料导入并注册于无框神经导航系统。并提前准备好用于颅底重建的阔筋膜及腹部脂肪取材部位,行常规鼻粘膜准备。

接下来使用单极切开并钝性分离鼻中隔粘膜,将带血管蒂的鼻中隔粘膜瓣的粘膜面推入鼻咽部直至肿瘤切除完毕,操作过程中注意预防粘膜瓣蒂扭曲及其导致的缺血坏死。应用双鼻孔技术,术者双手操作,助手持镜动态显示术区3D解剖结构,同时从两个鼻孔进入术区操作。也可以选择固定臂持镜,由于固定臂固定不利于动态显示故不作首选。

手术开始先将双侧的中、下鼻甲向鼻腔外侧壁推移,辨识蝶窦开口,切除鼻中隔后部,广泛开放蝶窦,清理蝶窦粘膜,切除部分后组筛窦,并磨除蝶骨骨性分隔。必要时可切除一侧中鼻甲以获取更大操作空间,避免内镜与其他操作器械形成干扰,但是大多数情况下可保留中鼻甲。以上操作步骤可以依据病变特点调整。

蝶窦广泛切开对于下一步操作尤为重要,其能为视交叉以上深部区域手术中器械的出入和操作提供更大的自由度,最大程度的减少了器械/内镜之间的交叉碰撞或“打架”。如果在0°镜下无法观察到两侧的视神经颈内动脉隐窝,说明侧方的暴露不够充分。另外,鼻中隔(偏移)或蝶窦(多分隔)的解剖 变异,会影响中隔切除和蝶窦开放的范围。

限制手术通路外侧部操作空间的应为鼻甲,而并非残余的蝶窦前壁。即便病变未延伸至蝶骨平台,切除后组筛窦、充分暴露蝶骨平台能有效扩大手术通路、增加操作角度,并且可以避免上方骨性结构对手术视野和器械操作的阻挡。

彻底清除蝶窦粘膜不仅可以有效防止术后粘液囊肿的形成,而且能为后续操作显露重要的骨性解剖标志,还能为带蒂粘膜瓣的粘附提供必要的骨基质。

以上所有步骤,包括鼻中隔粘膜瓣的制取,对于普通的垂体肿瘤都并非必需的,后组筛窦切除也要根据肿瘤的实际情况而定。

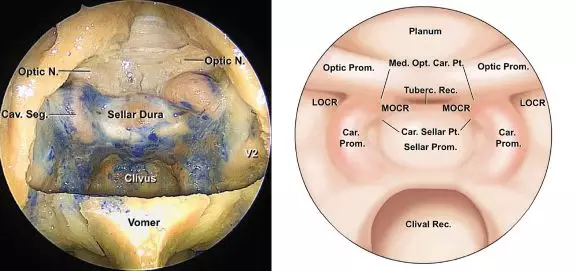

图2. 视神经-颈内动脉内侧隐窝不仅是气化的中床突腹侧的重要解剖标志,也是鞍旁颈内动脉管和海绵窦的内侧部、蝶鞍外侧缘、视神经下内侧的解剖标志。视神经-颈内动脉内侧隐窝为鞍结节的最外侧界,磨除此处骨质可扩大硬膜下暴露空间,术者可提早辨识视神经和颈内动脉床突段等正常解剖结构,而后才能看到视神经-颈内动脉池和颈内动脉床突上段,以便从正常解剖结构分离到达病变区域。(Car:颈内动脉;LOCR:视神经-颈内动脉外侧隐窝;Med. 内侧的;MOCR:视神经-颈内动脉内侧隐窝;Opt. 视神经;Prom:隆起;Pt: 点;Rec:隐窝;Tuberc:结节)(图片由AL Rhoton, Jr提供)

由于鞍旁颅底骨质存在形态变异。视神经-颈内动脉内侧隐窝并非经常可见,因此,可通过视神经-颈内动脉外侧隐窝及颈内动脉之上的骨性隆起来估计视神经-颈内动脉内侧隐窝的位置。在双侧颈内动脉隆突之间易于识别蝶鞍,可看到斜坡隐窝位于鞍底下方。若蝶窦气化不良(如儿童)时,要准确辨识上述解剖结构会很困难,只能依靠导航、仔细将骨质磨薄,直到可明确识别解剖标志。

术中常借助高速磨砂钻(或超声骨刀)磨除蝶鞍前方、蝶骨平台后部和鞍结节的骨质,骨质磨除的范围向外侧通常到视神经-颈内动脉内侧隐窝,用磨钻直接将骨质蛋壳化或将骨质磨薄,然后再用Kerrison咬骨钳去除。在磨除视神经-颈内动脉内侧隐窝上方的骨质时,笔者会加大冲洗,以预防温度过高损伤视神经。这些神经能够被移位,若不时刻小心观察、加以保护,容易发生损伤。

图3. 磨除鞍底骨质,暴露周围解剖结构。颈内动脉表面的部分硬膜已切除,视神经-颈内动脉内侧隐窝(黄色箭头)为定位中床突的重要标志,这一解剖标志的识别对接下来磨除鞍底骨质十分重要。(图片由AL Rhoton, Jr提供)

磨除此区域骨质时,经常会出现静脉窦出血,但即便凶猛出血也可通过明胶海绵填塞并轻微压迫止血。笔者经常用大量止血基质的Floseal(Baxter, Deerfield, IL)去封闭海绵窦或其他硬膜暴露的静脉湖出血。矢状面上骨质磨除范围依肿瘤大小和肿瘤在矢状面的位置而定,必要时可用术中导航协助定位。

鞍内的肿瘤只需要磨除蝶鞍前壁,而漏斗前向鞍上池生长的肿瘤需要磨除更多鞍结节和一部分蝶骨平台,而蝶鞍前/下壁则少量磨除。然而,为更好的控制并切开上海绵间窦、暴露其后方的鞍隔,建议术者磨除上海绵间窦上下的骨质。

经漏斗区的肿瘤常常向上突入三脑室前部,此类肿瘤的暴露需要更大范围的切除蝶窦、蝶鞍前部以获得更陡直的操作空间及角度。而切除漏斗后部的肿瘤则需要沿着海绵间窦下方磨除鞍底,甚至还需磨除后床突和鞍背。

对于切除从漏斗部向桥前池和脚间池生长的肿瘤,鞍底切除的范围要更大,必要时可以将垂体向侧方推移。或者经垂体漏斗部“上方和下方”入路也可到达蝶鞍的上方和后方。经斜坡入路则需要根据肿瘤大小磨除斜坡骨质。

上面所讲以及后面章节所描述的不同种类肿瘤的差别并非绝对的,因为大部分肿瘤会同时侵犯多个解剖部位。对于大多数肿瘤,尤其是颅咽管瘤来说,因为分离操作主要在视交叉下方,所以并不需要过多的蝶骨平台后部开窗,开窗前界无需太靠前。然而对于明显向视交叉上方侵犯的肿瘤,需要应用经终板入路,就需要磨除更多的蝶骨平台才能获得更直接的操作角度。

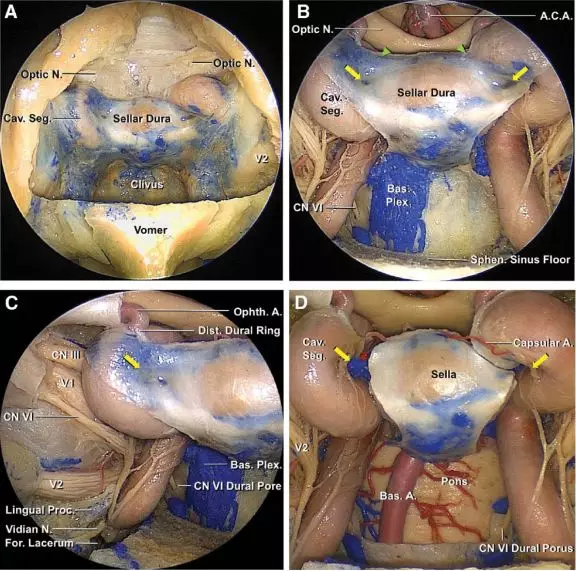

图4. 蝶窦开放和粘膜切除要包括:切除后组筛窦与蝶窦底平齐,以显露蝶骨平台的后部、鞍上切迹和蝶鞍前壁。蝶窦黏膜的去除范围要向两侧扩大至视神经-颈内动脉外侧隐窝。以上暴露对于切除前颅窝硬膜内肿瘤十分必要。

使用高速磨钻圆头磨除鞍上切迹的骨质,根据肿瘤的侵及程度向下方磨除蝶鞍前壁,并向前磨除蝶骨平台后部至肿瘤前界。术中导航能为磨除范围提供良好指引。对于大部分鞍结节脑膜瘤的患者,笔者只需磨除蝶鞍前半部分骨质,骨质磨除尽可能少,这样做不仅可以保护垂体,还有利于肿瘤切除后更好的完成水密性颅底重建。

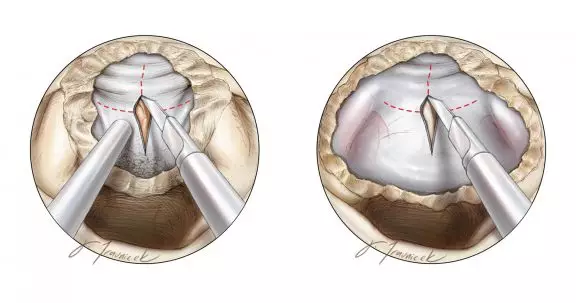

两侧骨质磨到视神经-颈内动脉内侧隐窝。如果术前影像学资料提示脑膜瘤侵及视神经管,那么就要打开视神经管以暴露肿瘤。颅底骨质磨除的范围要超出侵及硬膜的范围(左图所示)。笔者先磨除颈内动脉上面的骨质,为避免盲分两侧的肿瘤包膜,特别是颅咽管瘤向两侧生长超出蝶鞍边界时(右图所示)。

大多数斜坡旁区域的肿瘤(如脊索瘤或软骨肉瘤)都会侵及斜坡,骨质切除要以病变为中心向周围切除受累骨质。应用术前CTA行术中导航,仔细辨认颈内动脉。

导航引导并确认已经磨除足够的骨质范围后,电凝上方的前海绵间窦,十字切开硬膜,电凝烧灼硬膜的边缘使其缩小以增加显露。也可以用Kerrison咬骨钳继续扩大手术通路。在剪开硬膜之前,要用超声多普勒仪探测颈内动脉的走向以避免损伤,尤其是颈内动脉床突上段近端靠内侧。

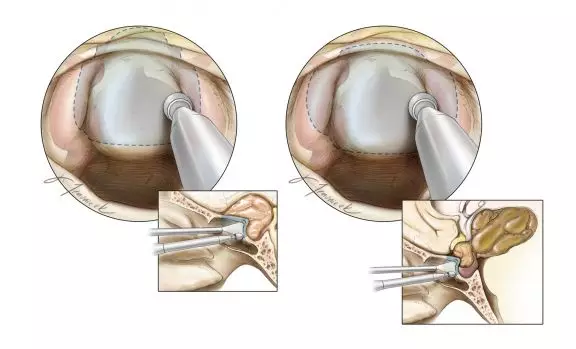

图5. 十字切开硬膜,如有肿瘤累及切除受累硬膜(左图)。因为大部分颅咽管瘤为囊性,前后切除的骨质不必那么多,硬脑膜的切口也比病变要小。肿瘤囊液释放后病灶会明显缩小,只需显微切除结节(右图)。

在肿瘤探查和切除后期,建议使用30°内镜,镜头尖端可移出手术器械的工作区,又能让术者有足够的视野。

关于鞍旁/鞍结节脑膜瘤、鞍上/三脑室颅咽管瘤的硬膜内显微手术切除的细节将在后面章节讨论。

关颅

在暴露和骨质磨除阶段,就要做好关颅设计。脑脊液鼻漏仍然是经鼻蝶颅底外科术后无法完全避免的并发症之一。

图6. 当完成肿瘤切除及受累硬膜的切除和/或电凝烧灼后,采用密封塞技术修补。首先在硬膜外放置大于缺损面积的人工硬脑膜或者自体筋膜,然后放置有一定硬度的植入物Porex (Stryker, Kalamazoo, MI)。根据两侧骨质开放的范围暴露的面积,适当在植入物上修剪凹口,以避免压迫视神经。

笔者不在鞍上空间和瘤腔填塞人工材料,以免视神经受压,且便于术后影像的解读。

如果缺损面积较大,无法采用密封垫片技术修补时,可采用另一种修补方式。应用自体的或异体硬膜重建材料分层修补,包括硬膜下置入人工硬膜,硬膜外放置鼻中隔粘膜瓣。根据鼻科医生的偏好,鼻腔内可放置不同填塞材料为修补材料提供缓冲。

在进行颅底重建的每一步之前,做Valsalva动作来明确是否存在脑脊液漏。将鼻中隔粘膜瓣放到初步重建的区域,直接贴附到颅底骨质表面,然后用DuraSeal (Covidien,Dublin, Ireland)或生物纤维蛋白胶固定。

双侧的鼻中隔粘膜瓣可以用来修补更大的颅底缺损,粘膜出血可用Floseal (Baxter, Deerfield, IL) 止血。局部使用明胶海绵之后,再置入棉条来支撑颅底的重建和限制术后流涕。

术后注意事项

手术结束后,患者需在重症监护室监测一夜,以定期评估神经功能、控制疼痛和血压。术后第1天打开腰大池引流,引流量5-10mL/h。术后2-4天拔除腰大池引流管以利于早期活动。术后MRI检查了解术后情况。

根据患者的耐受情况,术后逐步停用激素。患者围手术期可以预防性使用抗癫痫药,若无癫痫发作,术后1周即可逐渐减量、停药。术后腰大池引流期间,常规要预防性使用抗生素、监测尿量及血钠的变化,以利于术后尿崩症的管理。经鼻入路的一般注意事项要告知患者,包括术后尽量避免擤鼻、使用吸管以及不必要的屏气等。

点睛之笔

全面掌握鞍旁颅底解剖结构对于安全骨质磨除极为重要。

对于大多数鞍上的非腺瘤性病变,笔者只暴露蝶鞍前半部分,最小的骨质磨除既可以保护垂体,又利于在肿瘤切除后水密重建颅底。

(编译:王小峰;审校:衡立君)

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v4.ch04.2.2