今天为大家分享的是由德国艾尔朗根-纽伦堡大学赵艺宁博士编译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:嗅沟脑膜瘤手术策略与技巧,欢迎观看、阅读。

Olfactory groove meningioma

Olfactory groove meningioma-Principles

Giant olfactory groove meningioma

Lateral supraorbital craniotomy for olfactory groove meningioma

Olfactory groove meningioma-Nunaces of resection

图1. 巨大嗅沟脑膜瘤切除后遗留空腔,标本源自逝于“政府疯人院”患者(照片由耶鲁大学库欣脑肿瘤注册处授权,约1892年)

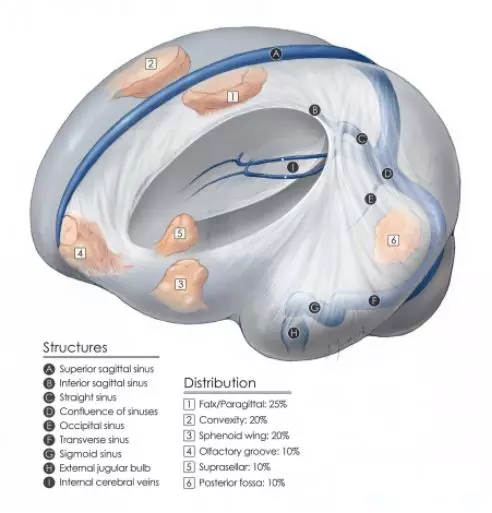

嗅沟脑膜瘤占所有颅内脑膜瘤的9-18%。这类肿瘤起源于前颅窝底中线、筛板和蝶骨平台的结合处。

图2. 颅内常见脑膜瘤分布示意图

鞍结节脑膜瘤也源自附近,但这两种肿瘤因临床表现和对视路的影响不同而有很大区别。嗅沟脑膜瘤将视交叉向下方和后方推挤,而鞍结节脑膜瘤向上压迫视交叉产生症状。

嗅沟脑膜瘤常可导致前颅窝底骨质增生,在约15-20%的病例中,会向下侵袭筛窦。嗅神经会向外侧移位,而大脑前动脉A2段覆盖在肿瘤表面的后上方。眶额动脉和额极动脉分别向外侧、上方移位。

诊断

嗅沟脑膜瘤临床表现比较隐匿,在诊断时通常已经长的很大。患者通常表现为头痛,神志改变(包括性格改变),短期记忆丧失,和缺乏动力。视觉障碍,癫痫和嗅觉丧失也为常见的症状。

视觉障碍可有多种情况,包括视力减退,视野缺损,视野黑斑,或视乳头水肿。嗅觉丧失较少作为主诉,因为这一症状很少被察觉。嗅觉丧失、单侧视神经萎缩,和对侧视乳头水肿三联征,应高度怀疑嗅沟脑膜瘤(Foster-Kennedy 综合征)。现在很少依靠三联征进行诊断,更多的是借助先进的影像学手段进行诊断。

评估

在病史采集和针对嗅觉、视觉,和额叶功能的查体后,要进行核磁共振成像(MRI)扫描。评估肿瘤的特性,包括大小,周围脑水肿,钙化的程度,血供和前颅窝底骨质增生的情况。

笔者还会关注肿瘤与眶周及鞍旁结构的关系。精细的血管成像可以帮助确定大脑前动脉及其分支的移位和的包裹情况,以及潜在的上矢状窦侵袭。

笔者很少使用特殊的血管成像,因为核磁共振成像能够提供足够的信息。一般情况下,不尝试栓塞供血动脉,以防止栓塞眼动脉。术前患者需要进行视野检查,以记录视野缺损情况。在某些肿瘤侵袭进入蝶鞍,要进行内分泌检查。

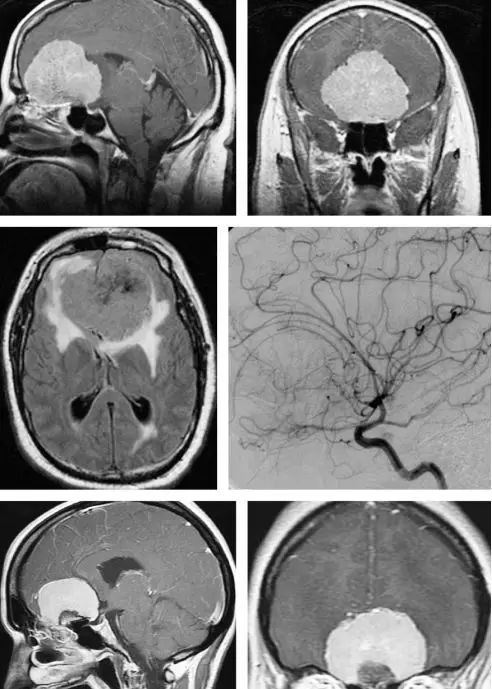

图3. 巨大嗅沟脑膜瘤(上排、中排)及周围明显水肿。注意额极的位移和血管造影上大脑前动脉情况。此肿瘤适于进行经颅入路切除。如果肿瘤在MRI上没有明显超过眶中线或视神经外侧,则可以使用经鼻入路(下排)。

如果肿瘤有大部分长入到鼻窦里,应该采用双额叶开颅,或采取分期入路(staged approach),以求最大程度进行肿瘤全切。笔者一般不会追求过分的切除较小的窦内肿瘤。

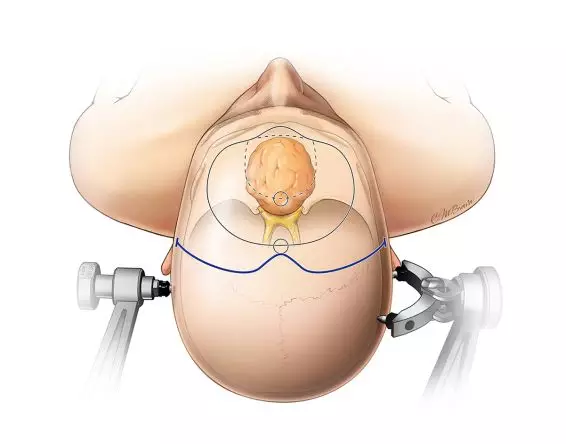

图4. 采用双额叶开颅切除侵入鼻窦内巨大肿瘤示意图。注意两个不同的骨窗轮廓,较小的虚线标记对于大型肿瘤就已经足够了。

手术指征

嗅沟脑膜瘤的治疗策略包括外科手术,立体定向放疗,和连续MRI随诊。治疗的指征包括肿瘤占位效应引起神经功能缺损或水肿,和MRI随诊期间肿瘤增大。

全切肿瘤并切除受侵袭的硬膜和骨质,最可能达到治愈。此外,第一次手术是治愈的最佳机会。但是,为保留术前的神经功能,可以残留少量与神经血管结构粘连紧密的肿瘤组织。对于那些高风险、无症状或症状轻微的患者而言,首选立体定向放疗。

术前考量

对于各种大小的嗅沟脑膜瘤来说,笔者已经完全放弃使用双额叶入路了,而采用单侧翼点入路或额外侧入路。但笔者的一些同事则更喜欢使用双额叶入路,以将肿瘤充分暴露。

较小或中等大小的嗅沟脑膜瘤可以通过经鼻内镜或眉弓眶上锁孔入路进行切除。这些肿瘤如果选用开颅方式可以保留嗅觉功能,而内镜方式则无法保留嗅觉。如果术前患者嗅觉功能未受损,开颅是唯一可以保留其嗅觉的方式。术前需要与患者进行相关内容的沟通。

通过外侧经翼点的通道可以尽早的辨认出视神经和颈内动脉,避免累及额窦或对牵拉双侧额叶,保留了上矢状窦。使用双额入路的指征为,计划广泛切除侵蚀到筛窦内的肿瘤。

笔者会在术前为患者放置腰大池引流管,在打开硬膜时对脑脊液进行引流。缓慢少量的引流脑脊液(10cc每次)可以松弛额叶,以安全到达视交叉、颈动脉池,进而可以释放更多脑脊液,扩大术野空间。

如果脑池已被肿瘤填满,腰大池引流则更为重要。这样可以早期松弛脑组织和肿瘤,也可以有助于进入硬膜后的第一步,沿前颅底分离、切断肿瘤的血供。

强烈建议预防性使用抗癫痫药物,因为如此大的肿瘤切除过程中会对皮层造成很大的骚扰。

手术解剖

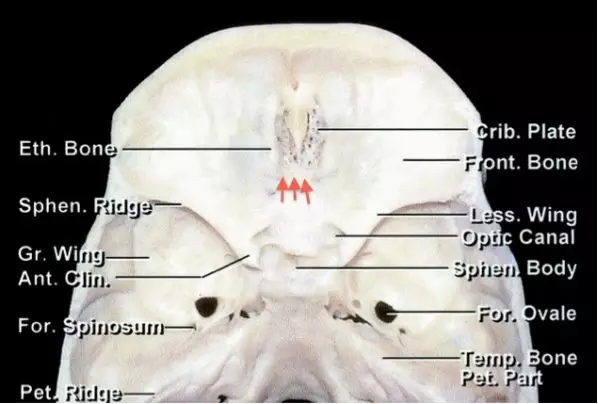

筛前、筛后动脉起源于眼动脉,脑膜中动脉蝶支也参与此区域供血。软膜供血来自大脑前动脉附属动脉血管。

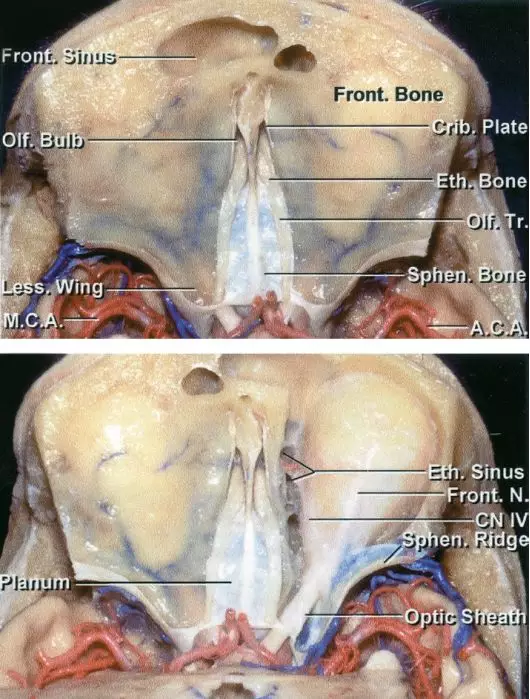

图5. 前颅窝及中颅窝底的骨性解剖结构。橙色箭头为嗅沟脑膜瘤的起源部位(图片由AL Rhoton Jr授权)

图6. 嗅沟上面观及其周围解剖结构关系如图所示。注意在水平位为中线颅底解剖与眶顶部的对比和变化。这种解剖关系应在切断肿瘤血供时牢记。前、后筛动脉是术中失血的主要来源。尽早切断其与肿瘤根部的联系可保证手术更加安全和有效的进行。(图片由AL Rhoton Jr授权)

切除嗅沟脑膜瘤

以下是对经翼点入路切除嗅沟脑膜瘤技巧精细之处的总结。扩大翼点入路可在经颅入路章节详阅。

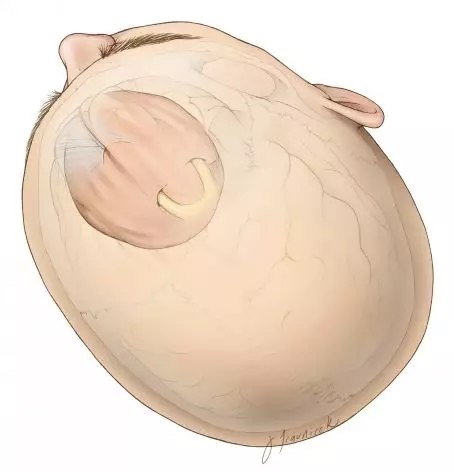

患者头部旋转45°,以保证在打开硬膜后可以处理对侧鸡冠。对于巨大的肿瘤,骨窗应向内侧适当扩大,但仍应保持在额窦的外侧。暴露角度应与眶顶平行,以确保可以到达肿瘤的根部。但没有必要进行眶颧切除。

图7. 肿瘤在体表、体内定位及标志。头部旋转45°。非优势半球一侧作为该中线肿瘤入路的首选。

硬膜内操作

在处理富血供肿瘤的过程中,明确颅底的神经、血管结构情况十分重要。

图8. 右侧翼点入路的术野示意图。侧裂前部已经被分开。锐性分离包裹着视神经、颈内动脉池的蛛网膜,以释放脑脊液,降低颅压。这种外侧入路能够尽早的辨认、定位,和保护重要的神经血管结构。

由于肿瘤较大,需早期对前颅底的血供进行处理。建议术前使用类固醇、甘露醇、腰大池引流,和丙泊酚(得普利麻)等降低颅压,以减少对额叶的牵拉。

图9. 笔者在早期即分离同侧视神经/视交叉/颈内动脉与肿瘤后极之间的蛛网膜,并在这些结构上放置小脑棉进行保护。在分离蛛网膜时应小心谨慎,避免过度牵拉神经。早期辨认神经血管结构的可以让笔者在后期对肿瘤进行切除时无需对这些重要结构费神。采用双侧额叶入路从前方进行切除时,肿瘤会遮挡这些重要结构,是术者不能够明确的定位视神经和颈内动脉。

各种脑膜瘤都以“3D”的方式进行切除:

1.”Devascularize”:切断肿瘤基底部的血供。

2.”Debulk”:肿瘤减体积。

3.”Dissect”:沿蛛网膜逐渐分离肿瘤与周边神经血管结构。

严格按照此顺序进行肿瘤切除十分重要。

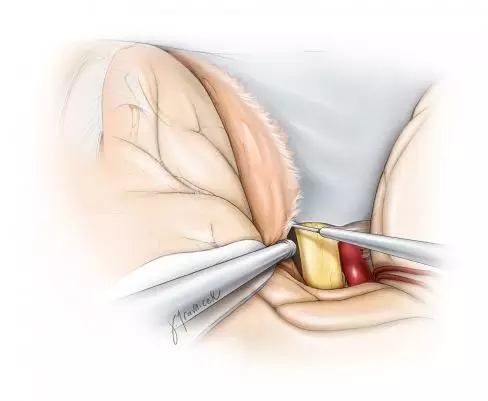

图10. 接下来,充分离断肿瘤的基底部血供,并尽可能暴露对侧眶壁。这一步主要是通过向上、向外侧轻轻推移、旋转肿瘤来完成,通常在应用前面讲到的降颅压的方法后可以顺利进行。

这对于下一步有效切除肿瘤和减少失血很重要,特别是对于那些体积较大、血供丰富的肿瘤。肿瘤形似蘑菇,与硬膜相连的根部较顶端小。应避免对视神经和颈动脉造成热损伤。

沿着前颅窝底走行的筛动脉作为肿瘤的供血动脉,在推移肿瘤时可将其损伤而引起严重的出血。在将肿瘤从颅底完全分离后,笔者会将明胶海绵颗粒撒在骨面的出血区;适当压迫、等待即可止血。笔者曾用单极电凝烧灼,但会使血管缩到颅底而很难止血。

图11. 随后用超声吸引器(CUSA)、显微剪、垂体瘤钳对肿瘤进行减体积,再用双极电凝收缩肿瘤体积。嗅神经通常会被较大的肿瘤所包裹而被牺牲掉。中等大小或较小的肿瘤可以通过显微外科技术保留嗅神经。理想的情况是至少保留一条嗅神经。

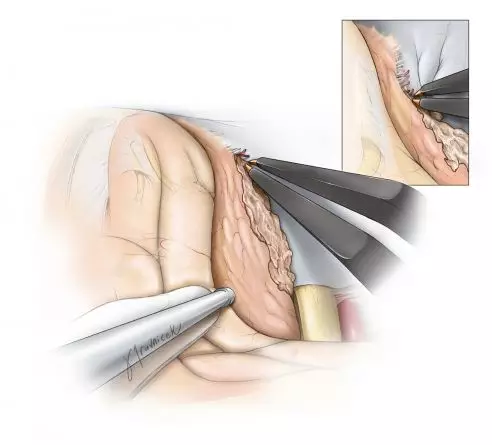

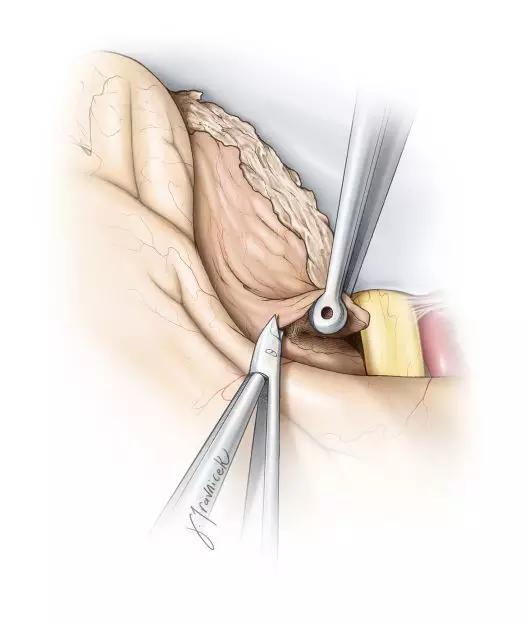

图12. 可以将小脑棉放置在肿瘤与软膜之间帮助分离。笔者会在显微镜高倍视野下锐性切开蛛网膜,并将肿瘤从额眶部推移分离,处理掉大脑前动脉的分支。如果肿瘤无法全切,则可遗留一薄层肿瘤。

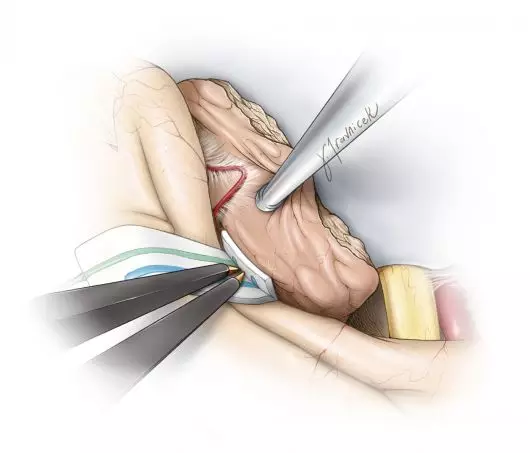

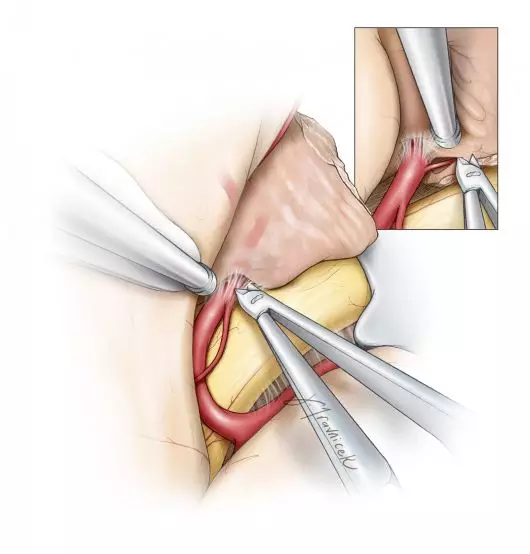

图13. 区分供血动脉和路过的动脉很重要,尤其是沿肿瘤后方包膜的动脉。图示中A1段与肿瘤后极粘连,纹状体远端内侧动脉(Heubner返动脉)从其后经过。图示展示在切断动脉前进行充分辨认。插图展示显微分离肿瘤供血动脉,以在切断该动脉前确认其性质(供血动脉或路过动脉)。

应避免对肿瘤后部不加分辨的过度电凝、止血,这会引起严重的术后并发症。如果不慎撕脱经过的动脉,则使用小脑棉按压在出血部位。轻柔按压和填塞,并耐心等待,即可获得满意止血。这种方法可以减少电凝对动脉造成的损伤。早期切断肿瘤血供,如前所述,可以减少术中出血,并保证可以在清晰的术野下进行显微操作。

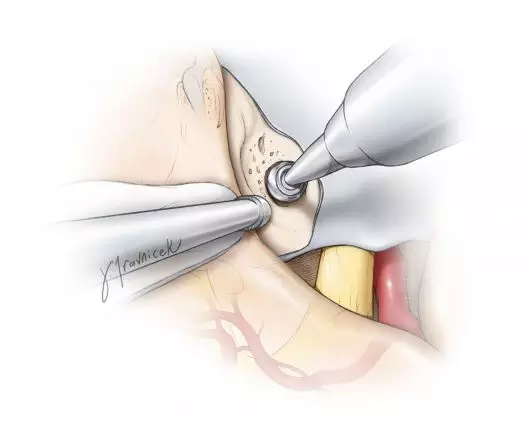

图14. 在肿瘤和被侵犯的硬膜切除后,需将受侵袭的骨质磨除。术前CT和导航可以帮助笔者确定需要切除骨质的范围。如果打开了副鼻窦,则可以用自体脂肪在缺损部进行填塞,并用骨膜(pericranium)进行覆盖修补。笔者通常会去除鸡冠,以便到达对侧切除肿瘤。

应同时对视神经管进行探查,以排除肿瘤侵袭。

病例展示

为对上述操作进一步阐述,笔者将且用病例进行详细说明。

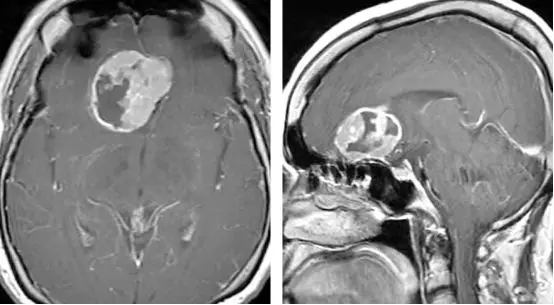

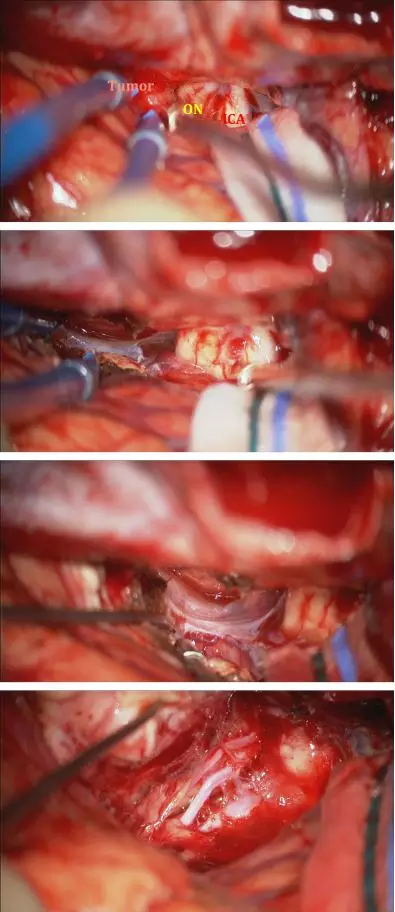

图15. 患者表现为思维混乱,检查提示为较大的嗅沟脑膜瘤伴周围水肿。

图16. 图为经右侧翼点入路的术中示意图。第一张图展示了肿瘤后极与周围神经血管结构的关系。额下外侧途径早期即可以辨认出肿瘤与其周围的视神经和颈内动脉。在保护视神经和颈内动脉的同时,对肿瘤基底切断血供(第二排)。肿瘤基底部血供被完全切断,直至对侧眶壁及对侧额下区的软膜完全暴露(第三排)。在肿瘤瘤内减压并分块切除后,将大脑前动脉及其分支从肿瘤后极上游离。

术后考量

术后患者常规留观重症监护室一日,根据患者脑水肿和神经功能状态,类固醇的用量可以在一周内逐渐降低。术后抗癫痫治疗三个月。如果患者有癫痫发作,则抗癫痫治疗半年至一年。

点睛之笔

无论肿瘤的体积大小,多数嗅沟脑膜瘤可以通过翼点入路进行切除。

这类肿瘤通常可以长到很大体积,且血供丰富。术中早期沿颅底将肿瘤血供尽可能完全切断,可以更加安全、有效的对肿瘤进行切除。

保留肿瘤包膜上经过的动脉,可以减少术后缺血并发症。

应避免在术中的盲区对肿瘤进行过度牵拉所导致的血管及软膜损伤。

(编译:赵艺宁;审校:徐涛)

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v4.ch02.4

中文版链接: https://www.medtion.com/atlas/2253.jspx

相关链接