今天为大家分享的是由山东大学齐鲁医院神经外科马翔宇副主任医师和郭宇硕士翻译,山东大学齐鲁医院神经外科马翔宇副主任医师审校的:标准经岩骨后方入路操作技巧(Conservative Posterior Petrosectomy),欢迎观看、阅读。

Conservative posterior petrosectomy

总论

岩骨后部磨除是经岩骨后入路显露过程中的关键步骤。其颅底骨质的磨除主要包括:(1)经颞部开颅术,(2)岩骨后部磨除术、(3)枕下开颅术三部分

经岩骨后入路需磨除部分岩锥以获得岩斜区、小脑前部以及第V到第X对颅神经之间脑干区域的显露。换言之,此手术入路可显露上至颅中窝硬膜下至颈静脉球的岩斜区。

累及上述区域以上的岩斜区病变更适合采用经岩前入路。而颈静脉结节水平以下的病变采用扩大的乙状窦后入路较容易到达。

实质上,经岩骨后入路是以岩骨嵴为中心的一种手术入路,想对应的,翼点入路则是以蝶骨嵴为中心。

根据颞骨的磨除程度,经岩骨后入路有多种变异形式。逐步磨除颞骨可扩大腹侧手术暴露区域,同时会增加颅神经特别是CN.VII及CN. VIII损伤的风险。

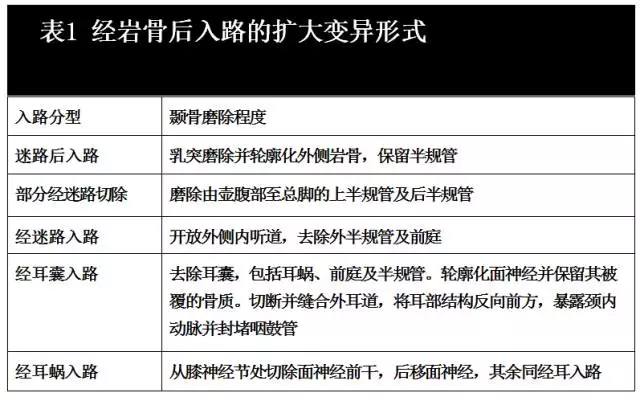

经岩骨后入路的变异形式根据骨质磨除的程度逐渐增加,至脑干前部的手术操作空间更加宽阔直接,沿桥小脑角依次有迷路后入路、部分经迷路入路、经迷路入路、经耳囊入路、经耳蜗入路。经耳囊入路与经耳蜗入路会牺牲患者听力并有引起面神经损伤的风险。(表1)

经授权转载自Horgan MA, Delashaw JB, Schwartz MS, Kellogg JX, Spektor S, McMenomey SO. Transcrusal approach to the petroclival region with hearing preservation. Technical note and illustrative cases. J Neurosurg. 2001;94:660–666

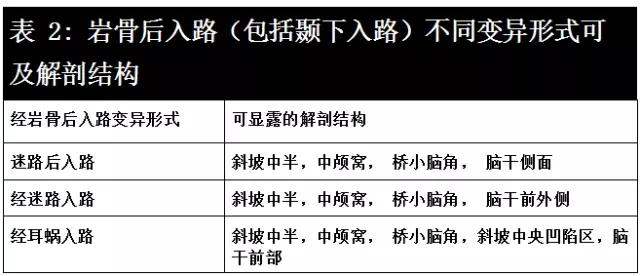

与颞下入路联合时,经岩骨后入路可扩大范围见表2

授权转载自Horgan MA, Anderson GJ, Kellogg JX, Schwartz MS, Spektor S, McMenomey SO, et al. Classification and quantification of the petrosal approach to the petroclival region. J Neurosurg. 2000;93:108–112.

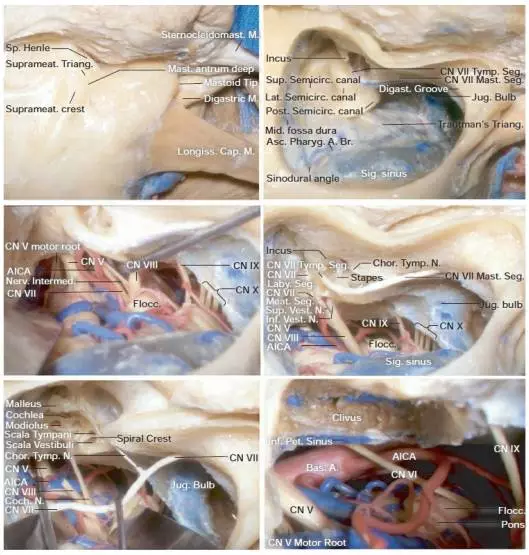

图1. 乳突切除术,迷路后入路、迷路入路、经迷路入路及经耳蜗入路。左上图示颞骨乳突及其浅表解剖结构。Henle嵴位于外耳道后上缘,其深面为外侧半规管以及面神经鼓室段和乳突段连接处。乳突上嵴约在横窦及乙状窦水平。右上图示乳突切除后暴露颅中窝硬膜、乙状窦及颈静脉球;上述结构围成的乙状窦前硬膜空间为硬膜下操作的中心区域。窦脑膜角为乙状窦与中颅窝硬膜连接处。

左中图示迷路后结构,硬膜完全去除,可见桥小脑角区第V到第X颅神经。右中图示经迷路入路脑干腹侧观,并显露面神经内耳道段及迷路段。左下图示经耳蜗入路,向后牵开面神经以便于磨除耳蜗,半规管与前庭也一并磨除。右下图示磨除耳蜗后可以进一步磨除残余的岩尖,清晰显示脑干前方结构。(图片由AL Rhoton, Jr提供)

多数脑干偏侧占位性病变在瘤内减压后都可增加手术操作空间,因此经迷路后入路及经迷路入路对于多数横跨中线的靠前部的病变而言都有充足的术野。

此章节中,笔者将阐述包括迷路后入路联合颞下入路及枕下入路在内的改良的经岩骨后入路开颅术。这种改良的经岩骨后入路可以实现最少的骨质磨除,从而使听力损害及面神经损伤的风险降至最低。

此手术入路主要的局限性为在多数患者中无法直接到达斜坡区,即斜坡中央凹陷区。中央凹陷区为最接近内听道水平至颈静脉结节水平的斜坡中线区域。岩斜角角度越小,则迷路后入路到达斜坡中央凹陷区的术野也越小。

以笔者手术经验来看,在大多数情况下,瘤内减压后即可获得充足空间达脑干前部而无需前文中经岩骨后入路所描述的那样过多的进行骨质磨除。对于有明显斜坡中央凹陷区的患者,乙状窦后入路或远外侧经髁入路在实际操作中可以提供更为理想的手术角度。

下一章节将重点讨论扩大经岩骨后入路,这一手术方式通过更多的岩骨骨质磨除以及轮廓化听器从而获得脑干前外侧更大的手术空间。这种通过更多的岩锥骨质磨除扩大颅底显露的方法已经很少使用,并且这种入路难以避免的带来较高的术后死亡率。

经岩骨后入路手术适应症

局部磨除岩锥便于显露下2/3的岩斜区及其临近的偏侧病变,如脑膜瘤。

诸如基底动脉中1/3的动脉瘤及脑桥腹外侧的海绵状血管瘤等血管性病变同样可以应用该入路进行手术治疗。位于斜坡下1/3及枕骨大孔区的病变则更适于通过乙状窦后入路及/或远外侧经髁入路完成。

通过由下而上的手术操作通道,该手术入路可及幕上腹外侧脑干或中脑前方区域。以往视交叉后的颅咽管瘤同样可应用该入路切除,但是随着神经内镜技术的发展,经鼻蝶入路已取代此手术方式。

对于表皮样囊肿而言,即使跨越中线或沿脑干腹侧走形,通过扩大的乙状窦后入路也可以进行手术切除。表皮样囊肿质地软,与周围结构粘连较少,因此即便是在相对狭小的操作空间内,仍能实现理想切除。

笔者一般应用经岩骨后入路及其扩大的变异形式切除斜坡中下2/3较大的脑膜瘤。至于其他病变,几乎都可以通过扩大的乙状窦后入路或远外侧经髁入路进行手术治疗。

术前注意事项

脑干实质水肿为不良征象,意味着肿瘤很有可能已经侵及软脑膜。肿瘤侵及中线或对侧将增加手术的复杂程度。肿瘤包绕基底动脉并不少见, 即便如此也不意味着血管周围蛛网膜间隙的消失。

CT扫描可显示肿瘤钙化的程度。高度钙化的脑膜瘤因其质地较韧是极具挑战性的,若其被覆重要血管,则肿瘤全切非常困难。对于此类肿瘤,应行较为保守的肿瘤部分切除术以减轻其对于脑干的压迫。

笔者不主张脑膜瘤常规术前行介入栓塞肿瘤供血动脉,而对于颅后窝的颈静脉球肿瘤及血管外皮细胞瘤可进行术前栓塞。对于位置较深的颅后窝肿瘤,术中很难早期阻断肿瘤的血运。由于周围颅神经包绕,手术操作实属不易,并且在没有充分瘤内减压的情况下,很难在狭小的手术操作空间内移动肿瘤并显露肿瘤的基底。在这种情况下,可以考虑术前行介入栓塞。

脑干听觉诱发反应及体感诱发电位监测常用于经岩骨后入路手术。对于特定患者可以使用面神经肌电监测及后组颅神经监测(包括带有肌电传感器的气管插管)。

前移的Labbé静脉可能影响颞下入路显露,术前行CTA或者DSA检查有助于评估其位置。此外,当需要剪开小脑幕时,较大的幕穿静脉会妨碍入路,此时可选择联合入路避免剪开小脑幕。

手术解剖

熟练掌握颞骨解剖至关重要。为顺利完成经颞入路手术,术者需在解剖实验室练习并积累颞骨磨除的经验,快速高质量的完成该入路的显露过程。在磨除岩骨时,可请耳外科医师会诊以保证手术顺利完成。

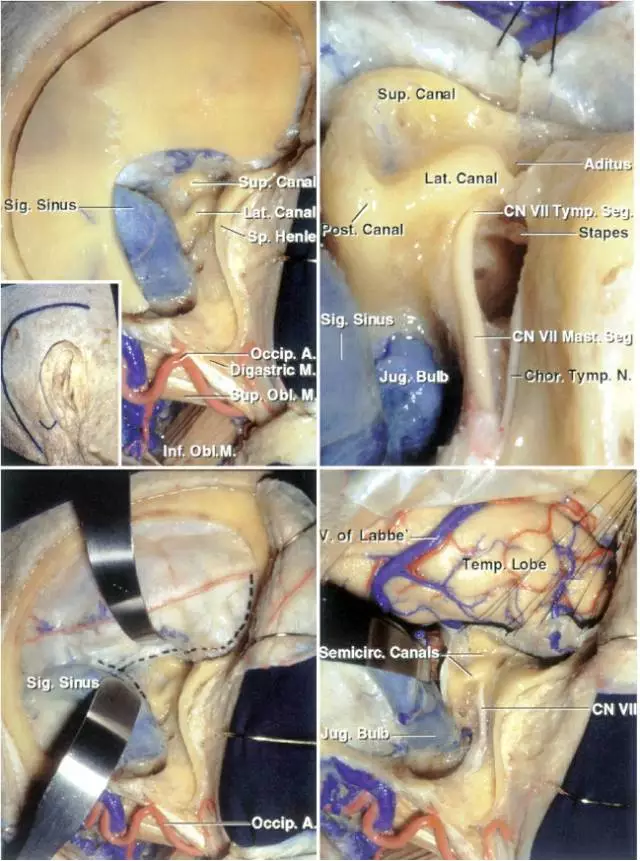

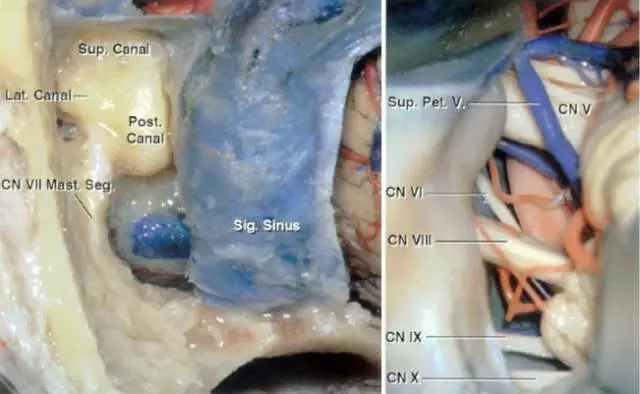

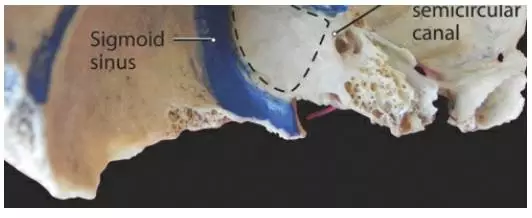

图2. 右侧经岩骨后入路或乙状窦前入路联合颞下入路。乳突磨除后显示乙状窦前硬膜。基础及扩大经岩骨后入路乳突磨除术的差异主要在于对容纳半规管的密致骨的磨除范围(上图)。

右上图示颞骨相关解剖结构。面神经鼓室段走形于外半规管的下方。左下图示显露出硬脑膜。右下图示剪开硬脑膜并保护Labbé静脉。

需注意以上照片显示的迷路后入路,骨质磨除范围比下文手术示意图中磨除范围大(类似于扩大经岩骨后入路)。(图片由AL Rhoton, Jr提供)

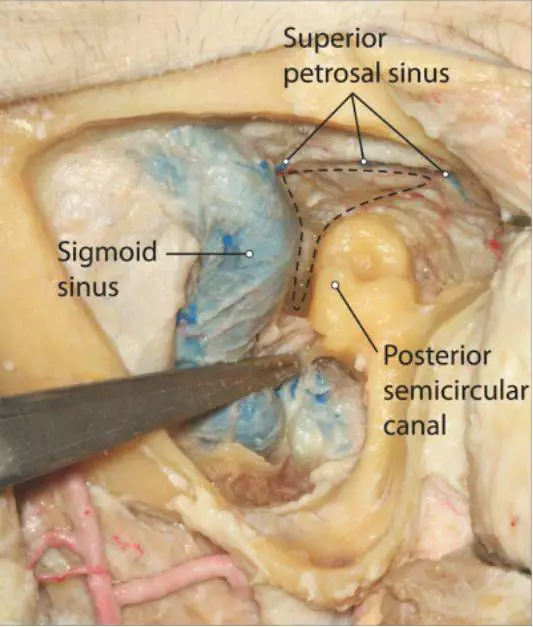

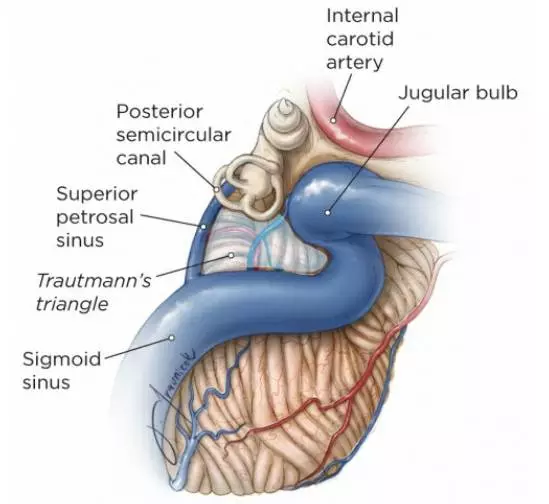

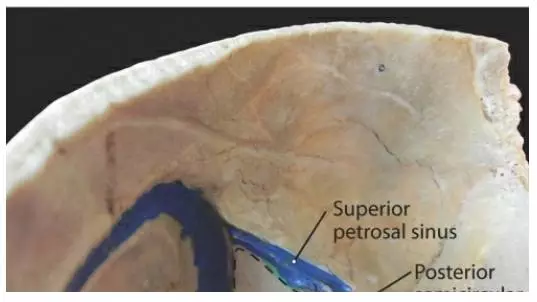

图3. 右侧Trautmann三角(虚线范围)位置及与周围结构关系。经岩骨后入路显露过程中需首先磨除此区域骨质。

图4. 左侧经岩骨后入路或乙状窦前入路骨质磨除过程中硬膜外(左图)及硬膜下(右图)显露的结构。(图片由AL Rhoton,Jr提供)

基本经岩骨后入路

经岩骨后入路手术操作空间较为狭小,在到达桥小脑角池释放脑脊液之前需要在硬膜外牵开颞叶及小脑。在手术开始前,强烈建议行腰穿置管。

无论肿瘤体积及其占位效应大小,笔者至今尚未遇到因腰穿置管而导致脑疝的病例。在颅骨钻孔及去骨瓣时缓慢的释放脑脊液。此操作可降低颅内压,有利于静脉窦自颅骨内面的游离并保护其在骨质磨除过程中免受损伤。

笔者在切皮时将脑脊液引流量控制在20ml,之后在颅中窝及颅后窝操作时再引流40ml(可根据情况上下浮动10ml)以降低硬膜张力。在此情况下,可不使用固定的牵开器以及包括甘露醇在内的利尿剂。

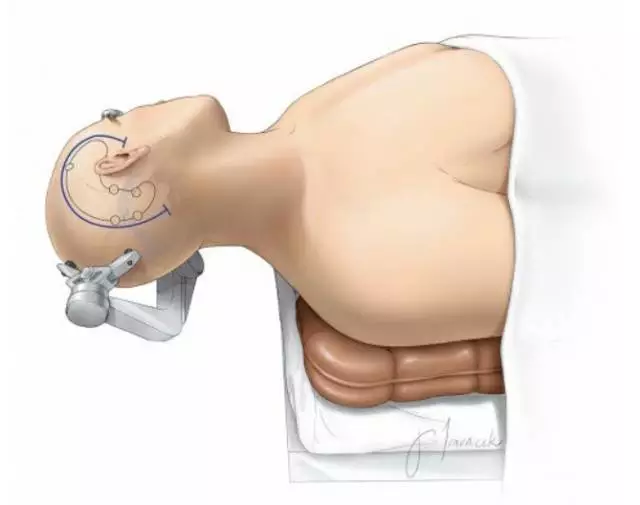

患者取仰卧位,上半身稍抬高以利于静脉回流。同侧肩下垫肩垫,头部偏向对侧,矢状缝大致平行于地面。

在患者颈部条件允许时可将头部旋转至70°。若患者颈部不易旋转,可加厚肩垫。

图5. 患者体位、头位及切口。颅骨钻孔、骨瓣及相关静脉窦位置如图所示。患者头部轻微下垂以使颧骨位于术野最高点。头架的头钉应远离切口,笔者习惯于将一个头钉置于额部,另外两个头钉平行于矢状缝置于枕部。

经岩骨后入路切口一般从颧弓水平约耳屏前1cm开始,类圆形走形于耳上3~4cm,乳突后4cm下降,显露枕骨。根据肿瘤侵及颅中窝的程度调整颞骨骨瓣的大小。

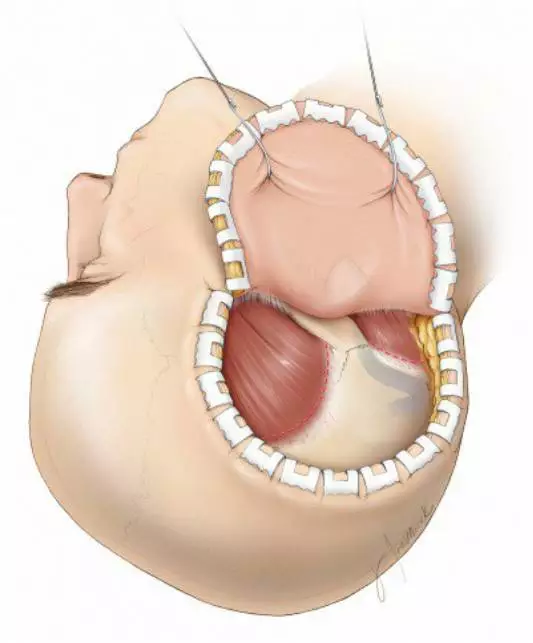

图6. 将皮瓣翻向前下,显露颞肌筋膜及帽状腱膜之间的自然界面。沿切口边缘切开骨膜及颞肌筋膜,使其与肌肉分离。此骨膜瓣将胸锁乳突肌自上项线上游离,即切开胸锁乳突肌在乳突上的附着处。 运用这种技巧,皮瓣将富于血管,在手术结束时可用于颅底重建。

将颞肌自颅骨分离并翻向前下方。分离附着在乳突及上项线上的肌肉,显露枕下颅骨。

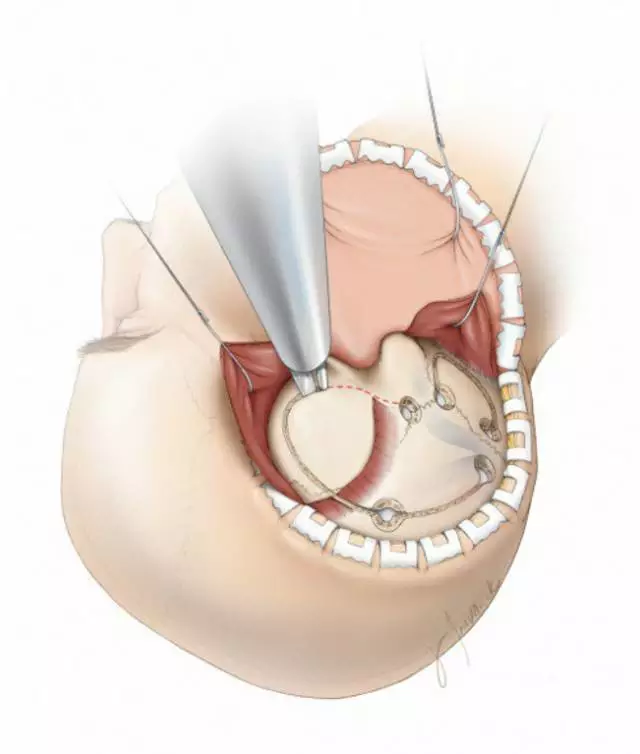

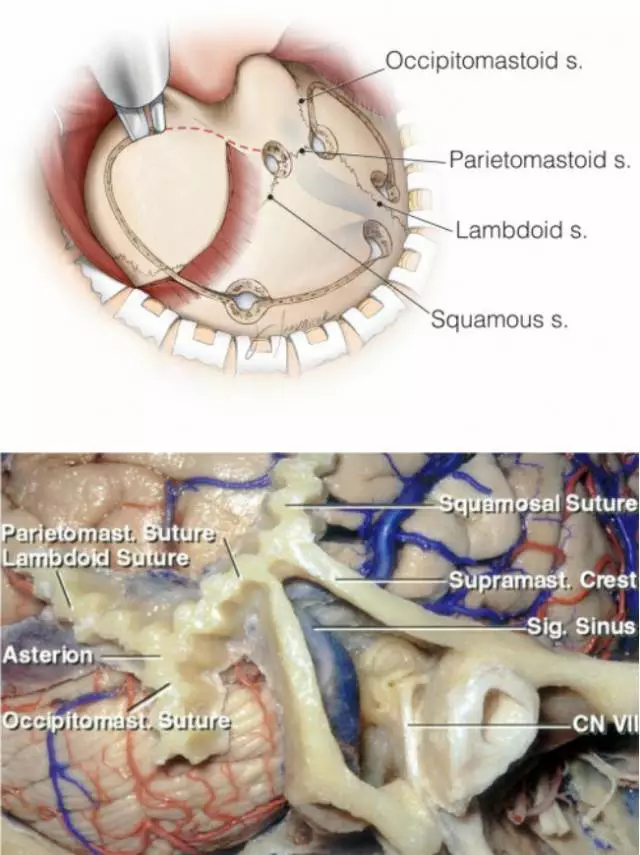

图7. 经岩骨后入路开颅包括颞骨及枕骨下两部分。笔者一般钻孔4个,分为两组,分列横窦两侧。第一组的第一个孔在星点内下侧,经此孔可及幕下。

第二个孔在鳞部与顶乳缝的连接处(上图及中图)。此孔可及幕上部分。两孔之间为横窦与乙状窦交汇处。第二组钻孔更靠近中线,均分在上项线上方及下方,位于横窦两侧。

使用铣刀行颞下及枕下乙状窦后开颅。由于硬膜窦常与颅骨内面紧密附着,因此在硬膜窦处避免使用铣刀。下图主要显示此区域骨缝相关解剖。(图片由AL Rhoton, Jr提供)

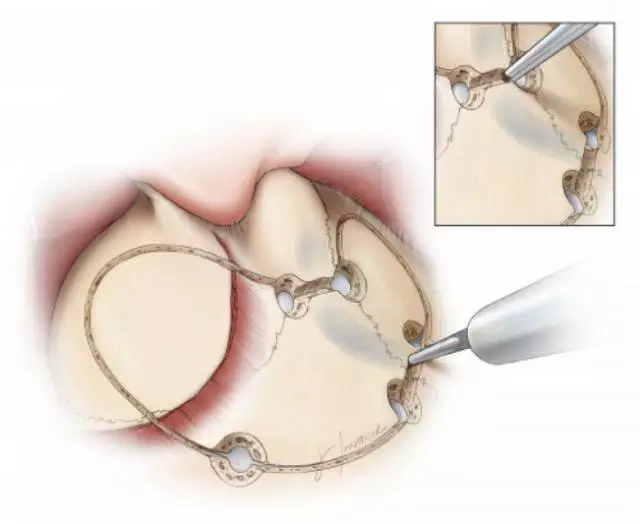

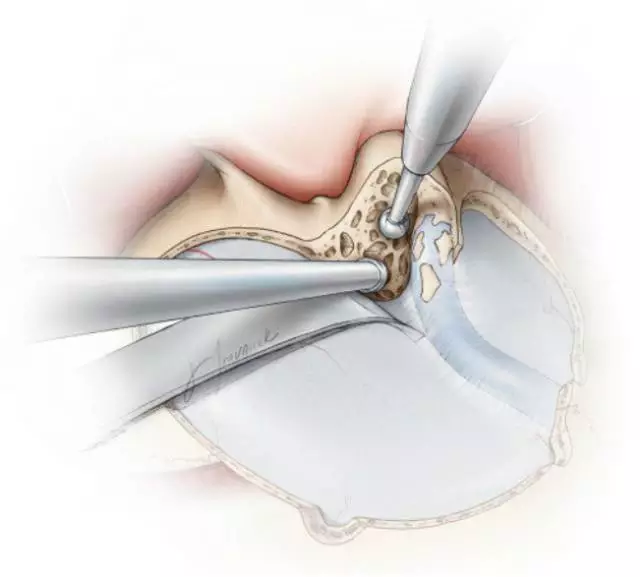

图8. 笔者使用切削钻“蛋壳技术”磨除钻孔之间硬膜窦表面的骨质,之后使用咬骨钳缓慢分离窦壁与颅骨内板,将剩余骨质咬除。

小心取下骨瓣。通常情况下静脉窦小的损伤出血可使用速即纱(Surgicel Fibrillar, Ethicon, Somerville, NJ)覆盖。较大缺损可使用局部硬膜修复。静脉窦不可封堵以防止栓塞。乳突骨质磨除相对困难,需要使用金刚砂磨钻。

乳突切除术

此部分笔者与耳外科医生合作完成。

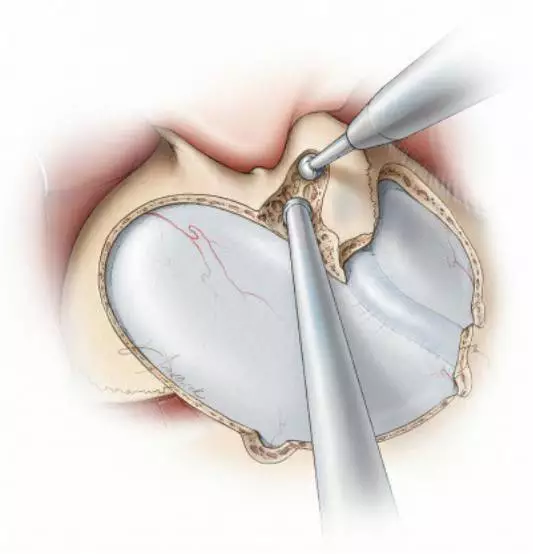

图9. 此入路第二部分内容为乳突切除术。首先使用高速颅钻及吸引器磨除乳突表面的骨质。在需磨除的骨质上界和前界磨除两道骨槽以初步确定磨除的范围,上槽自颧弓根部延伸至星点,位于颞下线下方,前槽自外耳道后缘延伸至乳突尖。去除此范围内的乳突气房,磨除骨槽的过程中需要保持深度一致。磨除乙状窦表面乳突气房的密致骨。耳外科医师通常对此部分较为熟悉。

图10. 充分轮廓化乙状窦后,磨除乙状窦前方的乳突气房以显露颅中窝及颅后窝硬膜。保留乙状窦表面附着的岛状骨皮质以尽可能减少对于此静脉结构的损伤。继续磨除骨质直至显露颅中窝硬膜。乳突切除术中可使用较小的切削钻以便于磨除更深的结构。

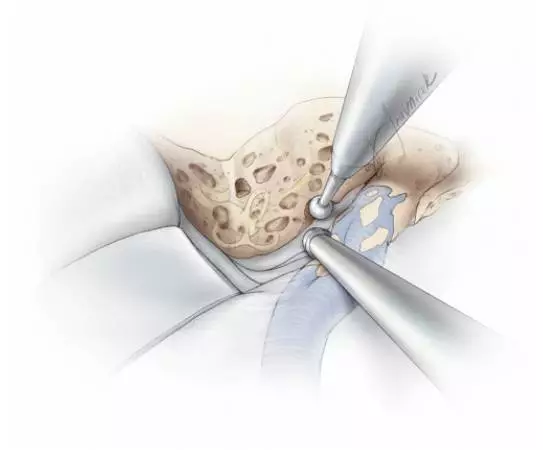

乙状窦下方靠近颈静脉球,显露乙状窦下段及二腹肌嵴。面神经走形于外侧半规管下缘至位于二腹肌嵴前缘的茎乳孔出颅。面神经走形于密质骨中的面神经管内。如非必须显露颈静脉孔,无需轮廓化面神经。将乙状窦自乙状窦与岩上窦汇合处至颈静脉球水平表面的骨质完全磨除。若患者颈静脉球位置较高,意味着乙状窦前手术空间有限,则需要考虑使用其他手术入路。

图11. 图示Trautmann三角处的骨质已被磨除。将窦脑膜角处覆盖乙状窦前硬膜的骨质磨除后,暴露Trautmann三角。Trautmann三角为后颅窝硬膜区域,其下界为颈静脉球,上界为岩上窦,前界为骨迷路,后界为乙状窦。(中下图中虚线区域)

磨除乙状窦前骨质直至后半规管被覆的密致骨。颈静脉球周围骨质无需过分磨除,因其可能导致颈静脉球及面神经的损伤。笔者认为,显露Trautmann三角即代表经典经迷路后入路开颅显露的完成。

在非扩大迷路后入路中,保留听力为重要目标,因此不建议过度轮廓化骨迷路。若不慎破坏迷路骨质,而膜迷路保留完整,可用少量筋膜覆盖缺损处以保留前庭功能。

若骨迷路及膜迷路同时破坏,必须使用小块骨蜡修补缺损处。此种情况下有极高的风险不仅会造成失聪而且会导致眩晕。需要轮廓化迷路的扩大迷路后入路相关内容请参见《扩大经岩骨后入路》。

硬膜下操作

切开硬脑膜(包括小脑幕)

图12. 首先平行于乙状窦前方由颈静脉球向岩上窦方向切开颅后窝硬膜。在后半规管下方可见白色增厚的硬膜区域,即为内淋巴囊。此为后颅窝硬膜显露的前界,为避免患者失聪,应注意保护此结构。若切开硬膜时伤及内淋巴囊而内淋巴管保留完好,则仍有保留听力的可能。

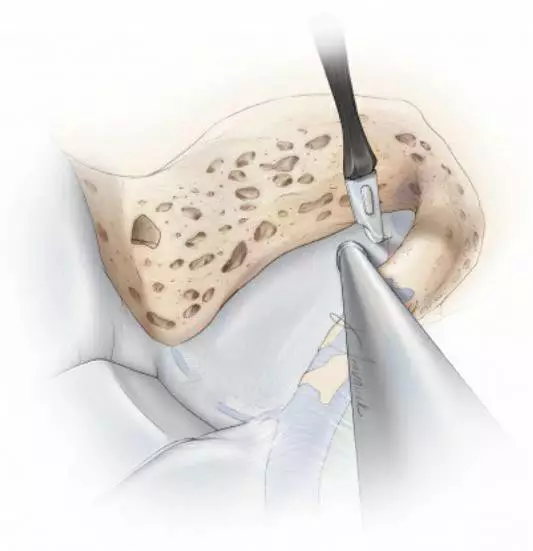

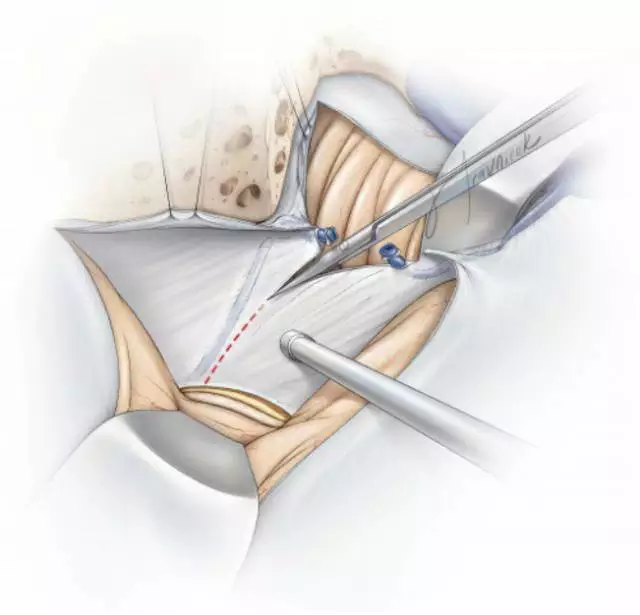

图13. 沿颞窝底向后至岩上窦水平做第二段硬膜切开。为避免Labbé静脉的损伤,笔者稍剪开硬膜,向硬膜下探查此静脉汇入横窦或岩上窦的位置。

图14. 分离、电凝或银夹夹闭岩上窦。为保证Labbé静脉等颞部主要静脉的回流,夹闭点需在其汇入横窦-乙状窦的前方。若Labbé静脉从显露区域经过,可部分松解移动,使其远离操作区域。

术前CTA/MRV评估颞叶静脉回流方式有助于判断切开小脑幕的安全区域。若岩上窦与静脉回流区域位置紧密,沿小脑幕中份至岩上窦做切口可保留此窦,于窦周形成一个空间有限的至岩斜区的手术通道。

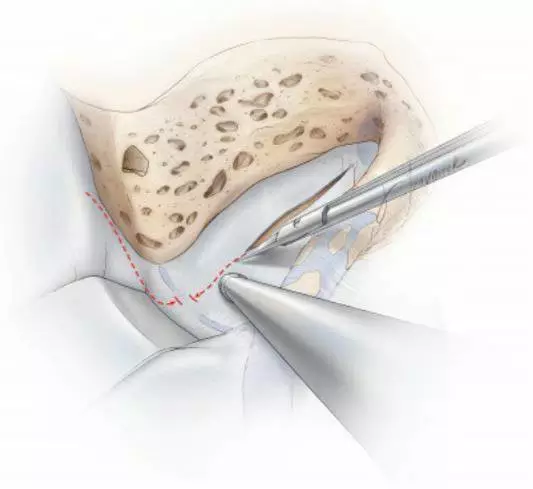

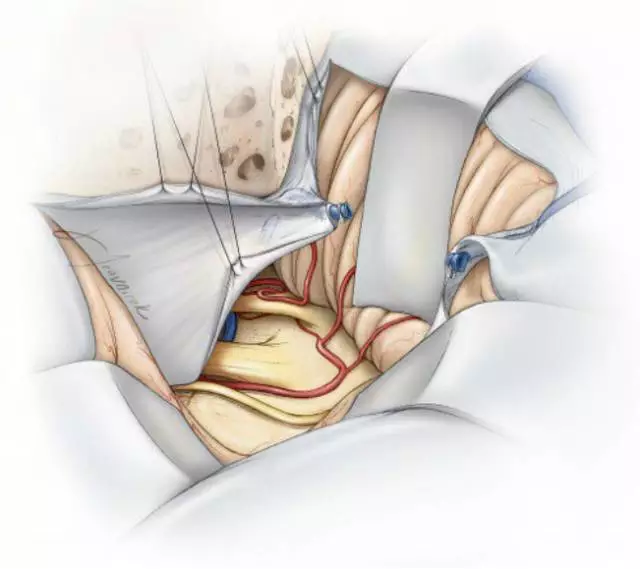

图15. 离断岩上窦后,平行于岩锥后缘向小脑幕切迹方向剪开小脑幕。由于此区域暴露较大,很容易在剪开硬膜时偏后。如果小脑幕切开位置过于靠后(并且没有平行于岩锥)则会形成小脑幕幕瓣阻碍手术通道。

图16. 在切断小脑幕内侧缘之前需要辨别滑车神经进入硬膜的位置。为保护此神经,笔者在其进入幕缘处之后切开小脑幕。

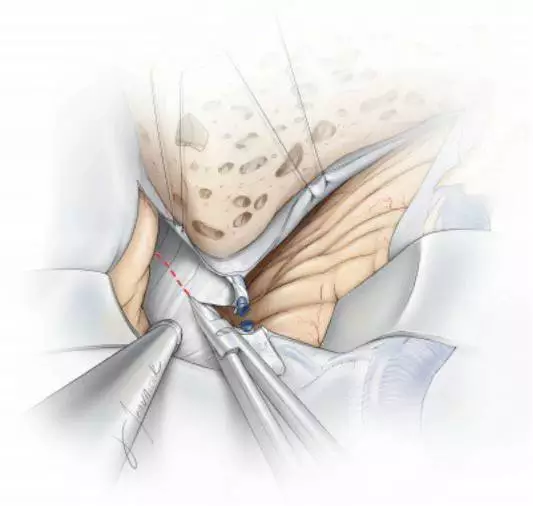

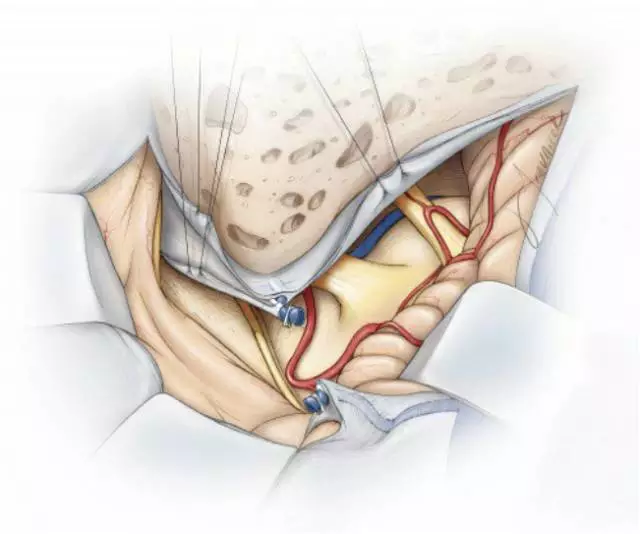

图17. 接下来使用牵开器抬起颞叶及后份小脑幕瓣,另一牵开器向下牵开小脑。悬吊乙状窦前硬膜、颞侧硬膜及小脑幕。为使显露区域最大化,悬吊时缝线位置尽可能深及骨缘。

图18. 轻微后拉乙状窦,可见脑干腹外侧及岩斜区颅神经根的全景。如上文所述,一般情况下瘤内减压后可以扩大手术操作空间,因而无需过大范围的骨质磨除。

关颅

切除病变后逐层关颅。最大程度的严密缝合硬膜,但“不透水”的方式严密缝合硬膜往往十分困难,需采取相关手段进一步防止术后脑脊液漏。使用骨蜡严密封闭所有暴露的气房,在硬膜缺损处填补脂肪组织或筋膜密封缺损。

另外,暴露操作时取下的带血管蒂的骨膜瓣可用于封堵硬膜缺损。钛钉钛板复位固定骨瓣,后续步骤按常规关颅。

手术完成后持续腰穿引流48小时,引流量约8ml/h。患者术后需尽早下床活动。

重点及难点

即便是在颅底手术病例数量较多的情况下,经岩骨后入路仍然较少使用。乙状窦后入路及其充分显露乙状窦的扩大入路和经小脑幕入路一般情况下即有充足空间显露岩斜区肿瘤。而经岩骨后入路更适合处理质地较韧、血运丰富的脑膜瘤,采取此入路可以在最小的脑组织牵拉的前提下第一时间阻断肿瘤血运。

使用腰穿脑脊液引流可降低颅内压,从而在开颅显露时较容易分离静脉窦和颅骨内侧面。

与耳外科良好合作非常重要。

与横窦不同,乙状窦一般嵌入颅骨内。因此骨质磨除时更需小心谨慎以保护乙状窦。必要情况下可保留乙状窦表面的薄层骨质以最大化保护此结构。

T剪开小脑幕是应尽可能贴近岩骨嵴以避免产生过大的小脑幕幕瓣阻碍手术通道。

(《神外资讯》编辑、山东大学齐鲁医院神经外科马翔宇副主任医师和郭宇硕士翻译)

DOI:https://doi.org/10.18791/nsatlas.v5.ch04.4

References

Abdel Aziz KM, Sanan A, van Loveren HR, Tew JM, Keller JT,Pensak ML. Petroclival meningiomas: predictive parameters for transpetrosal approaches. Neurosurgery. 2000;47:139–150; discussion 150–152.

Al-Mefty O. Operative Atlas of Meningiomas. Philadelphia: Lippincott- Raven, 1998.

Al-Mefty O, Fox JL, Smith RR. Petrosal approach for petroclival meningiomas. Neurosurgery. 2002;22:510–517.

Gonzales LF, Lekovic GP, Kakarla LK, Reis CVC, Weisskopf P, Daspit CP. Surgical approaches to the cerebellopontine angle, in Bambakidis NC, Megerian CA, Spetzler RF (eds): Surgery of the Cerebellopontine Angle. Shelton, CT: People’s Medical Publishing House, BC Decker, 2009, chapter 5.

Horgan MA, Anderson GJ, Kellogg JX, Schwartz MS, Spektor S, McMenomey SO, Delashaw JB. Classification and quantification of the petrosal approach to the petroclival region. J Neurosurg. 2000;93:108–112.

Horgan MA, Delashaw JB, Schwartz MS, Kellogg JX, Spektor S, McMenomey SO. Transcrusal approach to the petroclival region with hearing preservation. Technical note and illustrative cases. J Neurosurg. 2001;94:660–666.

Miller CG, van Loveren HR, Keller JT, Pensak M, el-Kalliny M, Tew JM. Transpetrosal approach: surgical anatomy and technique. Neurosurgery. 1993;33:461–469; discussion 469.

Sincoff EH, McMenomey SO, Delashaw JB. Posterior transpetrosal approach: less is more. Neurosurgery. 2007;60(2 Suppl 1):ONS53–58; discussion ONS58–59.

Tew JM Jr, van Loveren HR, Keller JT. Atlas of Operative Microneurosurgery, Vol 1. Philadelphia: Saunders, 1994.

Tew JM Jr, van Loveren HR, Keller JT. Atlas of Operative Microneurosurgery, Vol 2. Philadelphia: Saunders, 2001.