一、讲故事

说起知晓王超教授,还有一个故事。

大约在10年前,我们开始做颅底凹陷的手术。那时我们还是经口腔做齿状突切除的年代,切完了由兄弟科室来帮我们做枕颈固定。后来我的师兄张晓彪主任带领我们做经鼻的内镜手术,我对这个区域开始感兴趣,查阅了大量的英文文献,并经常和骨科兄弟们讨论。一次,一位骨科的兄弟提及说王超教授是此领域的大牛。“王超是谁?”我随口说了句,结果遭到满场异样的眼光。我感受到那眼光背后的含义--“汝乃江湖宵小,老大都没搞清楚,安能行走江湖?”。哈哈,开个玩笑,原谅我是神经外科医生出身。不过,我回去翻了翻我那打印出来的厚厚一摞文献,果然找到了王教授的文章,而且上面有三色笔的圈画。从此,我养成一个习惯,注意看文章内容的同时,还注意一下出处。

Spine上王超教授的文章是2006年(王教授有很多文章,我指的是那个时候我学习的)。那时,我们上医对SCI文章还不作特别的要求,不像现在,没有SCI,不要说升职称,连报名也不好意思报。2006年,我也是第一次发SCI论文,不过是发在《Brain research》上的,激动了好久,那年整个中山医院大概就20几篇SCI论文(我们有强大的心、肝、肺研究所),可见那时候大家憋着劲发SCI的意识还不强,如果发了,一般还真是有点东西想讲一讲。2011年,王教授在Neurosurgery上发表了不同学术观点的文章,令我印象深刻。由于地处上海,又是跨科,平时没有交集,但心里一直在想:王教授是个什么样的人呢?

王超教授自上世纪90年代始,潜心研究治疗上颈椎疾病。95年,我才刚刚走出校门,所以王教授是前辈。王教授只做上颈椎,在国内这也是独树一帜。经他治疗的寰枢椎病例达3000例,他提出并改良了术式,设计并发明了器械,在这一领域取得了巨大的成就。

2016年,中华医学会神经外科脊柱脊髓大会在北医三院召开,虽然王超教授是骨科教授,但由于北医三院是主办单位。王教授也亲临参与互动。这些年由于宣武医院菅凤增主任(也是我的领路人)的大力推广,神经外科医生做颅颈交界的多起来。所提的问题也颇为犀利。但王教授神情清傲,不苟言笑,话语不多,回答干脆、自信,令人印象深刻。晚上晚宴,我坐在菅主任旁边。菅主任和王教授有过亲切的交流。大教授们宽容对待学术观点分歧的人生态度令我辈感触良多。这是我第一次当面接触到王教授。

2016年,中华医学会神经外科脊柱脊髓大会在北医三院召开,虽然王超教授是骨科教授,但由于北医三院是主办单位。王教授也亲临参与互动。这些年由于宣武医院菅凤增主任(也是我的领路人)的大力推广,神经外科医生做颅颈交界的多起来。所提的问题也颇为犀利。但王教授神情清傲,不苟言笑,话语不多,回答干脆、自信,令人印象深刻。晚上晚宴,我坐在菅主任旁边。菅主任和王教授有过亲切的交流。大教授们宽容对待学术观点分歧的人生态度令我辈感触良多。这是我第一次当面接触到王教授。

再后来,我写了神经外科医生做脊柱(二),谈了我的成长历程、内心感悟和在中山医院颅颈交界区诊治的发展。这篇文章的各种版本总的阅读量颇大。王超教授在专业微信群里,发表了他对经鼻术式和其中一些病例的一些看法,言辞犀利。由于有了前面的了解和认识,我从内心知道,王教授是对学术严谨求真,是对事不对人。经过我的一些解答。王教授说到“有不合并寰枢关节脱位的颅底凹陷,我会推荐给余勇大夫”。说实话,我看到这个,认为是王教授对此类疾病手术治疗的分类总结。至于转不转诊病人,更多的可能是对后辈的鼓励吧。

再后来,我写了神经外科医生做脊柱(二),谈了我的成长历程、内心感悟和在中山医院颅颈交界区诊治的发展。这篇文章的各种版本总的阅读量颇大。王超教授在专业微信群里,发表了他对经鼻术式和其中一些病例的一些看法,言辞犀利。由于有了前面的了解和认识,我从内心知道,王教授是对学术严谨求真,是对事不对人。经过我的一些解答。王教授说到“有不合并寰枢关节脱位的颅底凹陷,我会推荐给余勇大夫”。说实话,我看到这个,认为是王教授对此类疾病手术治疗的分类总结。至于转不转诊病人,更多的可能是对后辈的鼓励吧。

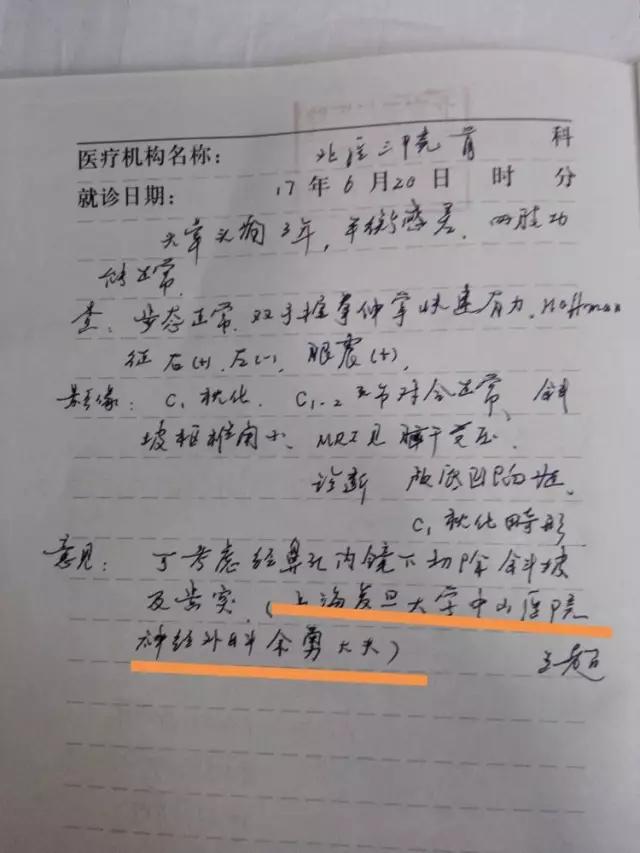

可是,当我在门诊接连看到病人拿着这样的病历档案时,我的内心还是很 “泛起丝丝涟漪” 。原因不仅仅是王超教授推荐病人给我。我更能感受到王教授对学术有内心评价的标准以及对我个人的信任,也许内心有标准还不是最难,最难的能够遵从内心的标准,尤其是作为该领域的公认的大教授。这是最值得我敬重和学习的地方。(王超教授的门诊病历字迹工整、条理清晰,也值得我辈学习)。

可是,当我在门诊接连看到病人拿着这样的病历档案时,我的内心还是很 “泛起丝丝涟漪” 。原因不仅仅是王超教授推荐病人给我。我更能感受到王教授对学术有内心评价的标准以及对我个人的信任,也许内心有标准还不是最难,最难的能够遵从内心的标准,尤其是作为该领域的公认的大教授。这是最值得我敬重和学习的地方。(王超教授的门诊病历字迹工整、条理清晰,也值得我辈学习)。

二、讲病例

故事讲完,回到正题。我选取2个病例,一个我已经给他手术,还有一个未手术。呈现给大家,也是向王超教授汇报。

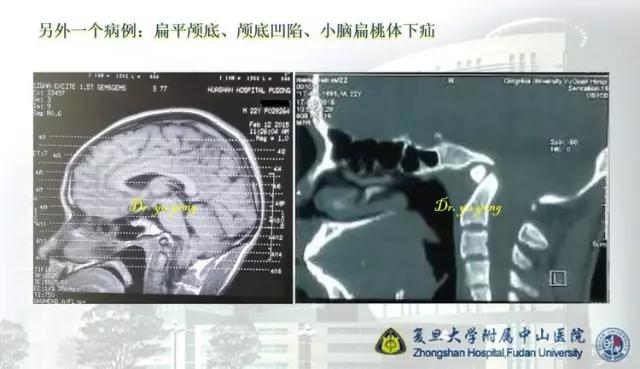

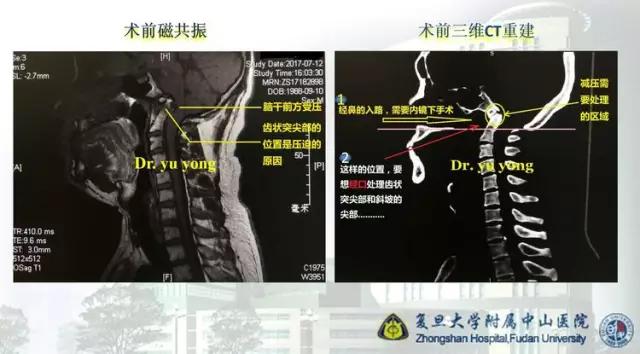

病例1:男性,河北人氏,年29岁,主诉是平衡感差,体位变化时头疼(尤其是蹲下起立时),有时有呛咳,有高血压3年。结合影像学,主要诊断:扁平颅底、颅底凹陷,寰椎部分枕化,小脑扁桃体下疝。没有寰枢脱位,枢椎齿状突后翘,使得脑干有压迫,后方可见粗大椎基动脉。

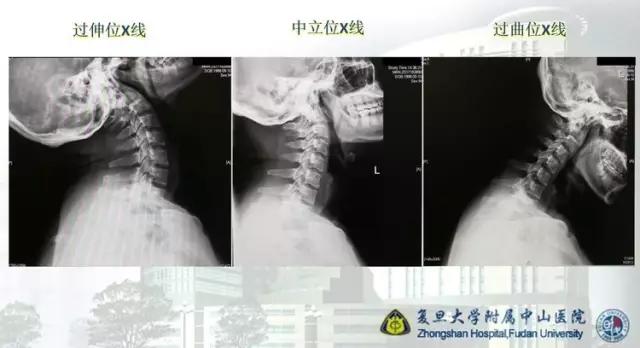

患者曲伸位的X线显示O-C2变化不大,头位的屈伸主要是下颈椎的代偿。

显然,这类病人是没有办法通过后路复位来解决脑干前方的压迫的。有些医生会选择后方间接减压。从简单道理来说,前方减压更直接,更有利于恢复脑干的角度。由于斜坡角度的问题,通常这类病人的齿状突位置都比较高。经鼻恰恰可以直接到达。而且,我反复强调过,这一术式不仅仅具有内镜近距离观察、术野清晰的优点;更有手术通道自身的优点:由于手术的通道在硬腭以上,不影响呼吸和进食,术后可以早期拔管和吃饭,患者的体验要好很多。正是由于此,我们在治疗方案的选择上,不去特意的规避前路。

导航是必备的。以前我们除了导航还会把C-臂架在旁边(使用碳素透光头架)术中相互验证。现在,由于导航精准够用,在切齿突阶段,我把C-臂撤了,透光头架也不用了(没有普通头架方便灵活)。术区显得更宽敞。

导航是必备的。以前我们除了导航还会把C-臂架在旁边(使用碳素透光头架)术中相互验证。现在,由于导航精准够用,在切齿突阶段,我把C-臂撤了,透光头架也不用了(没有普通头架方便灵活)。术区显得更宽敞。

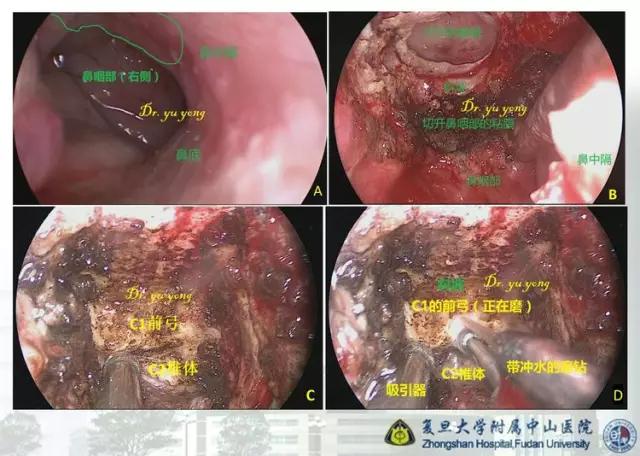

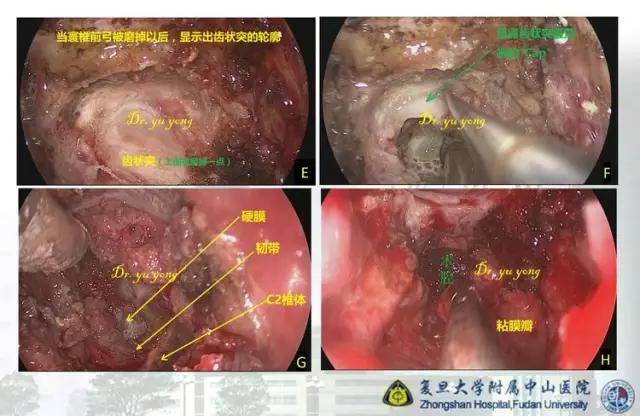

说句实话,鼻腔内镜操作空间虽然小一点,但每次我看到镜下这些清晰的高清图像,我都有一些陶醉的感觉。图A的绿线范围(鼻中隔后部和蝶窦的前下壁),为了手术空间的需要,做了切除(不是每个病人都需要切的)。其后,暴露的解剖结构在图片中都做了标注。

接下来就是磨骨头的过程,需要一些耐心,但镜下的视野非常好,会保障我们操作的安全。图F显示的是齿状突顶端的“帽子”,光滑圆润;图G显示的是减压后的韧带和硬膜。实际上,只要解剖熟悉,操作细致,选择合适的钻头。术中脑脊液漏发生的概率是很低的。

前路完成后,翻身,做后路的枕颈融合。

由于第一天手术结束的比较晚了,又是周末,我就让第二天拔的管(可以当天拔管)。患者拔管后呼吸、饮水、进食都正常。

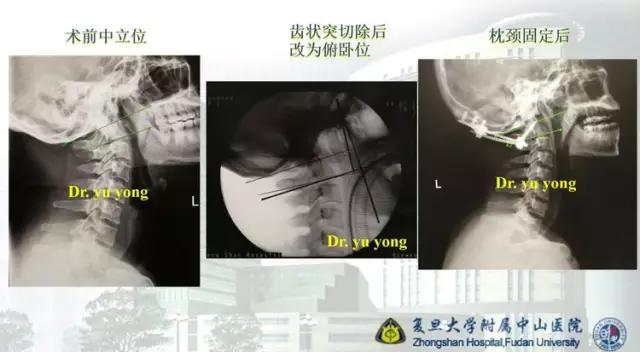

我特地把这三个位置的片子拿出来,放在一起。我们在改俯卧位时要注意O-C2角度,不能小于术前中立位。第三张是术后复查的最终角度,很好。在这个问题上,我吃过2次亏。我曾经在全国会议上专门讲述过。

我特地把这三个位置的片子拿出来,放在一起。我们在改俯卧位时要注意O-C2角度,不能小于术前中立位。第三张是术后复查的最终角度,很好。在这个问题上,我吃过2次亏。我曾经在全国会议上专门讲述过。

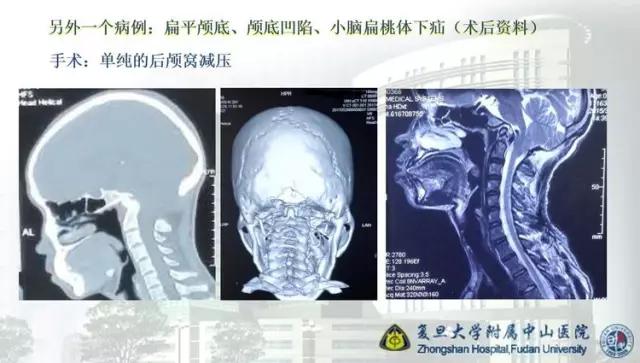

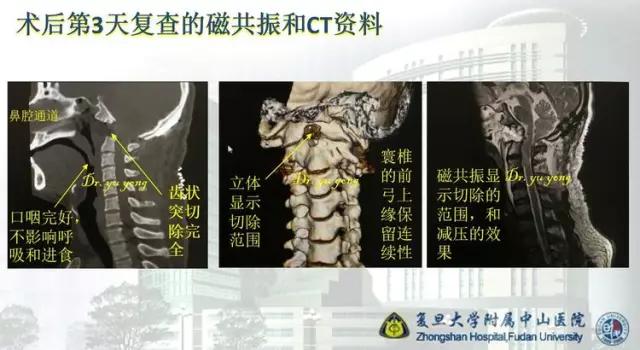

术后第三天,病人复查了颈椎磁共振和CT重建。可以看到齿状突切除范围满意,立体的图像比单独的矢状位更能显示全貌;这个病人,寰椎前弓皮质的连续性得以保留。在磁共振上,脑干的角度得以恢复。

其实,这样的病人,3-4天就可以出院。但由于患者说路途遥远,不放心,要多住几天,我也能理解,最后是6天出院的。出院的时候,高高兴兴地。

病例2:第二个病人是这样的;男,24岁,贵州人氏;他有一大堆片子。我所看到的他的首次影像资料是在上海华山医院东院拍的,可以看到他的斜坡基本平前颅底,有小脑扁桃体下疝。华山的一位医生推荐至天坛做的手术(患者的病历上都有记录)。