今天为大家分享的是由海军军医大学附属长征医院神经外科龚振宇医师编译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:侧裂分离策略与技巧,欢迎观看、阅读。

Fissure dissection-Small MCA aneurysm_Atlas

MCA aneurysm-Fissure dissection_Atlas

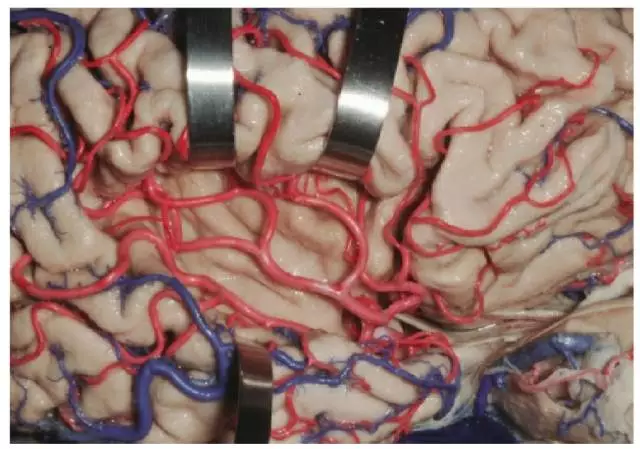

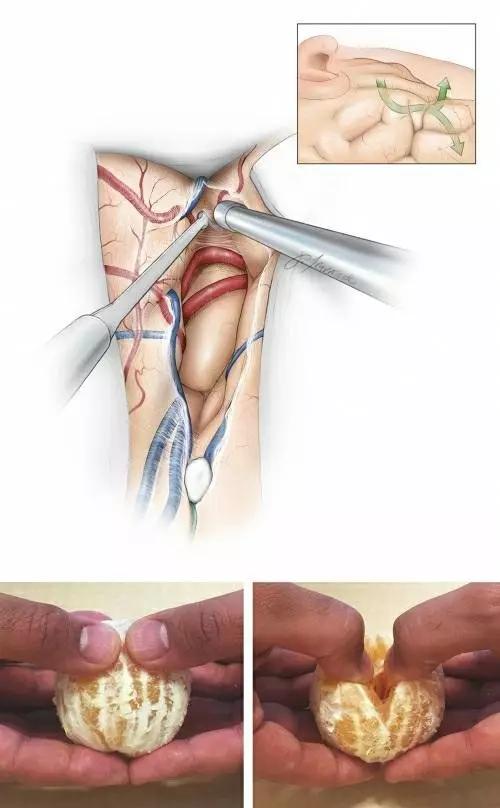

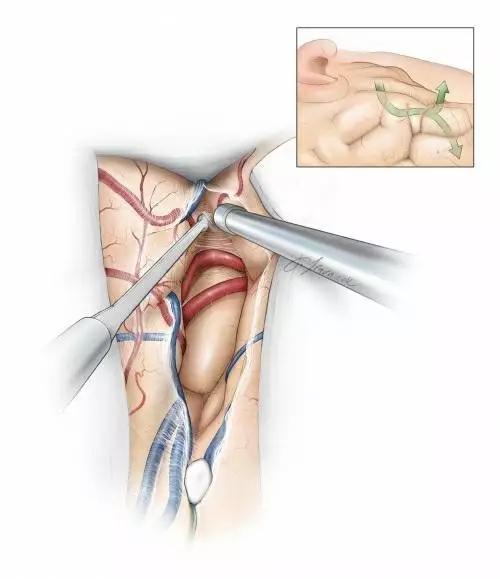

图1. 大范围解剖侧裂使得动态牵拉下无创动脉瘤夹闭成为可能(左下插图)

显微手术技术的革新在保护了正常脑组织的同时,为外科医生治疗脑深部病变提供了可能。通过解剖分离脑池和蛛网膜下腔,可以创建出安全的手术路径。特别是侧裂的分离,能对正常脑组织达到最小侵袭或最小牵拉的情况下,成功的暴露Willis环前部、岛叶周围区域、颞叶基底部,以及脚间池周围结构。

要安全高效的分离侧裂需要熟悉侧裂周围的解剖结构,并且掌握显微手术技术基础。大范围解剖侧裂在技术上具有很大的挑战;但这项工作却常常得不到其应有的重视。掌握高效解剖侧裂的技巧是必不可少的,这样术者就不会在手术关键部分之前耗费太多精力,而在真正的关键部分却感到疲劳了。

在这个章节,笔者会回顾经侧裂窝达到颈动脉视神经池和岛叶的手术技巧。脑萎缩的老年患者的侧裂解剖会相对容易,而合并动脉瘤性蛛网膜下腔出血的年轻患者的侧裂解剖则相对困难。针对不同的情况,我们需要不同的显微手术技巧和分离策略来达到安全且高效的侧裂分离。

适应症

侧裂需要分离到什么程度就足够安全显露前颅底或Willis环前部?这仍然存在很多争议。

侧裂广泛解剖的支持者们认为额叶和颞叶的分离会使得手术的空间更加宽阔,对额底的牵拉(沿前颅底和基底池方向)更小。一些术者常规的进行侧裂广泛分离,而另外一些术者则仅做较小的侧裂前部分离。

笔者认为,侧裂分离的程度取决于潜在病变的部位和质地,脑组织的顺应性(脑萎缩的程度以及是否有脑肿胀),以及术者高效使用动态牵拉,避免固定牵拉的手术技巧。一般来说,手术的技术难度大(如处理动脉瘤或者切除纤维化、富血供的肿瘤)和脑组织顺应性差这两个复杂因素决定了需要进行大范围的侧裂分离。

有两个极端的情况下需要最大程度的解剖侧裂:大型岛叶肿瘤或者大脑中动脉巨大动脉瘤,在这两种情况下,侧裂应当向两侧广泛分离直至上下岛周沟,再根据肿瘤后极的位置和侧裂粘连分离的安全性来决定侧裂后部分离范围,尤其是在优势半球(防止损伤颞上回)。

对于大多数前颅底肿瘤或者前循环动脉瘤手术,笔者通常仅解剖侧裂前部,显露M1段前方的脑池。如果在处理病变的过程中发现需要更大程度的解剖侧裂,笔者会重新将注意力集中回侧裂,完成更加广泛的分离。

总的来说,无创性侧裂解剖对于额下外侧手术角度而言是必要的。

侧裂池的显微手术解剖

侧裂池涵盖了三个部分:侧裂,岛盖(沟)回,侧裂窝,侧裂窝中还包含了位于岛叶浅表的大脑中动脉。

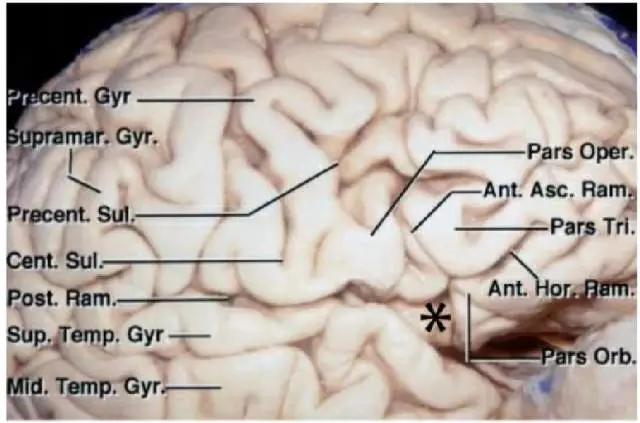

图2. 侧裂窝内包含大脑中动脉,位于岛叶外侧间隙(图片由AL Rhoton, Jr教授授权)。

侧裂被分为前部(干)和后部(岛盖部)。侧裂干起源自前穿质下部,向外侧扩展到颞极。侧裂干向外侧分为上升支、水平支和后支,这些分支的交汇点称之为“侧裂点”。

图3. 侧裂点用*号标记出。水平支和上升支将额上回分为眶部,三角部以及岛盖部。侧裂包含在眶外侧回、额下回、顶下小叶、颞上回的岛盖面之间,包括数个岛盖间沟。这些脑沟由于与邻近的脑回相互推挤,所以常呈弯曲和倾斜的状态。脑沟的这种形态结构使得侧裂解剖成为一项极需术者耐心的工作。(图片由AL Rhoton, Jr教授授权)。位于侧裂点近端的部分称之为“近端侧裂”,而相应的位于侧裂点远端的部分称之为“远端侧裂”。大多数病例中,都需要行近端侧裂的分离解剖。

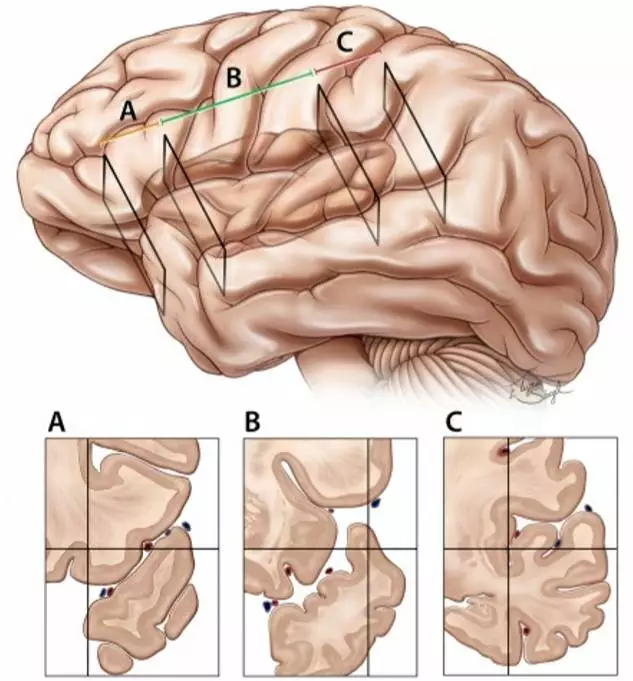

图4. 侧裂的近端部分(侧裂谷)包含了颈内动脉分叉和岛阈,大脑中动脉在此处分为上干和下干。侧裂谷内还包含外侧豆纹动脉和侧裂深静脉。将侧裂谷打开,可以为术者达到大脑中动脉近端和颈内动脉分叉区域提供空间。

近端部分(蝶骨部-A图)也包括极平面(planum polare)上方的区域,长度约3-4cm。此处的软脑膜界面高度黏连,显微分离时需非常的轻柔。由于该部分血管缺乏,才使得额颞岛盖得以附着其上。

中间部分(脑岛部-B图)长度达6-7厘米,从岛阈向脑岛后点延伸。在侧裂的这一部分,脑沟交错的相对较少,可能使得解剖分离得以简化。

侧裂后部(脑岛后部-C图)长度较短(4-5厘米)但是位置较深,由缘上回,颞横回和顶横回覆盖。由于此处岛盖部的结构交错复杂,所以此节段的分离格外具有挑战性。

在动脉、静脉和整个侧裂的相邻岛盖和岛回的软脑膜表面,有一层致密的软脑膜-蛛网膜纤维小梁网。

大脑中动脉被分成四个节段:M1段平行于蝶骨嵴向后走行;M2段位于岛阈表面;M3段分布于额颞顶盖,M4段由大脑凸面的数个分支组成。

在近端侧裂内M1段(长3-4厘米)的走行一般是C或S形的。大脑中动脉的分支常出现解剖结构上的变异,能够熟悉掌握这些结构的解剖变异,对于邻近部位的手术十分重要。相关知识请参考《大脑中动脉动脉瘤夹闭技巧》章节中对这些解剖变异的回顾。

从颈内动脉分叉处大脑中动脉的起始段开始探查能够更好的辨识与手术相关的血管解剖,并且在术中能保护好术区的正常解剖结构。分离应该沿着M1的前下方进行,避免术中意外损伤豆纹动脉。

侧裂分离

病人取仰卧位,头向对侧旋转约30度。如果头部旋转的角度超过30度,可能会使颞叶岛盖部挡住侧裂解剖分离的角度。

在硬脑膜打开之后,轻柔的抬起额叶前部并打开视神经颈动脉池上方的蛛网膜可以十分迅速的达到松弛脑组织的目的。侧裂分离解剖过程中,在额叶下方塞入小棉球可以保证脑脊液从脑池中持续流出。

笔者会用数片Telfa脑棉片覆盖除了岛叶周围区域的大脑表面,避免显微镜的强光对皮层造成的损伤。

整个侧裂都覆盖着一层较厚的蛛网膜。侧裂浅静脉勾画出侧裂的走形。如果没有这些静脉,侧裂的辨识将会非常困难;在这些情况下,识别自侧裂中发出至皮层的M4段分支可能会十分有帮助。侧裂长度一般可达10-14cm,比我们通常所认为的要长。轻度或者隐匿性皮层发育不良可能会导致侧裂转变成为一系列的大脑沟回,使得术者的分离工作的难度进一步提高。

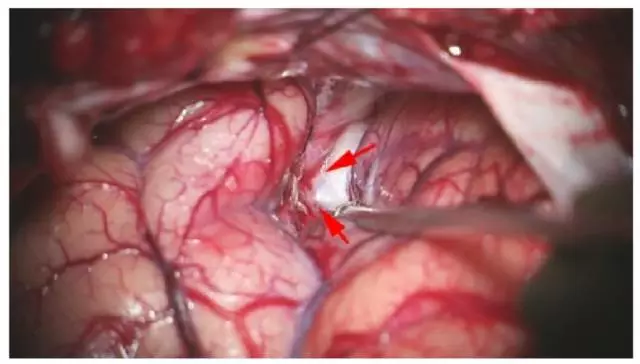

图5. 传统的侧裂分离就是指打开侧裂的前1/3(包括侧裂茎干,近端侧裂:颈内动脉分叉和三角部皮层之间)也被称之为前支,暴露M1和M2内侧2cm的部分。上图展现了传统的侧裂分离范围和程度。箭头所示为经侧裂入路抵达后交通动脉瘤颈部的情况。

自侧裂上静脉上方打开侧裂比从静脉下方操作更容易,这是由于在80%的情况下,该静脉走行于侧裂下方4mm处。笔者更倾向与在静脉的额侧打开蛛网膜,这样在抬起额叶时静脉不会横跨侧裂(阻挡视野)。

如果存在多于一条的侧裂浅静脉,笔者更倾向于在两条静脉之间进行操作,因为这些静脉通常会被比软脑膜更加坚固的蛛网膜包裹。这些侧裂浅静脉之间通常没有桥接静脉的存在,因此在侧裂分离过程中,连接至侧裂浅静脉的额眶静脉小分支被牺牲掉的可能性不大。侧裂分离解剖过程中对于静脉的留存可以保护大脑的引流并且能够避免静脉性梗死的发生。特别当这些静脉非常粗大,考虑为主要引流静脉,同时矢状窦旁静脉在术前血管造影中看起来并不明显的情况下,保护侧裂静脉显得尤为重要。

三角部皮层尖端沿侧裂点的自然牵拉,为术者提供了最为宽阔的侧裂通路,在此处,浅表蛛网膜界限分明;笔者常在此处打开侧裂。

除此之外,自该点分离侧裂能够暴露一个十分重要的手术定位标志——岛顶(Insular apex)。使用圆型蛛网膜刀(beaver刀),笔者沿着侧裂浅静脉在其上方做一个小(3mm)切口,并用此方法沿侧裂在其他几个点切开浅表蛛网膜。然后,笔者用两把短双极或镊夹夹住蛛网膜边缘,把蛛网膜从静脉上分离同时离断侧裂表面的纤维。

如果碰到轻微的软脑膜出血,用一小块凝胶海绵同时上覆一块小脑棉来进行压迫止血,如果可能的话,在整个侧裂分离解剖过程中尽量避免使用双极电凝。在出血软脑膜附近表面可以继续分离几个毫米(再进行压迫),一小段时间后术者再回到该区域检查自然止血的效果。

使用柔软、浸湿的脑棉(1/1mm)或者棉球在相邻脑沟、脑回的软脑膜间来回移动。使用较细的吸引器一步步轻柔的压迫于脑棉上,利用双极镊的逐渐扩大切口深至侧裂窝,使用一块较大的脑棉代替之前的小脑棉置入最初切口。较大的脑棉能够使得切口扩大、深入,也能够在分离解剖的过程中,使得该段侧裂保持开放,使术者无需牵开器辅助,继续向前方解剖。

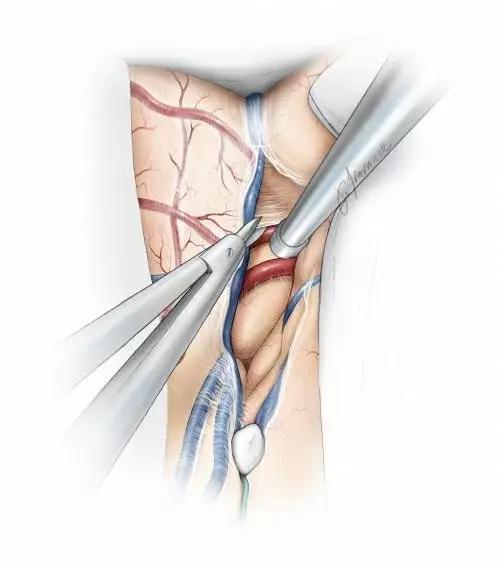

在侧裂打开的最初位置,笔者会将侧裂分离直至能够辨识侧裂窝内大脑中动脉的分支和岛叶,之后再向前继续进行侧裂分离,采用由深部到浅表或“由内到外”的方式。

图6. 通过“由内到外“的技术进行侧裂分离。分离自侧裂点开始,并且逐步向深部进行解剖分离,以便于笔者辨识位于岛叶表面的远端大脑中动脉分支。之后,笔者继续自深部向浅表进行侧裂的分离。对于这种开放侧裂的方法,Yasargil将其和放射状剥开橙子进行了类比,从外面(左下图)分离出橘子的边缘十分困难,但是如果笔者将手指深入橙子中间,并且放射状分开橙子就十分简单了(右下图)。

随着在侧裂点深部识别MCA分支和岛叶,由内向外继续顺行解剖。用一个注射器往侧裂窝注入生理盐水可扩大侧裂窝,有利于在软脑膜之间识别蛛网膜平面。

从外部分离橙子瓣往往更加困难,但如果先进入橙子内部,辨识出分离平面,可以更加轻巧的将橙子瓣分离而不压迫流出橙汁。

由内到外的分离技术使得术者能够早期辨识大脑中动脉的分支,从而在侧裂深部作为操作方向的标志的同时,沿交错复杂的岛盖部调整解剖分离的平面。

岛盖的轮廓很少是垂直的线状,主要是因眶外侧回使得颞上回近端和颞极处缩进,导致近端侧裂在冠状面上呈C或S形。早期辨识出波浪状的软脑膜和蛛网膜面在很大程度上简化了侧裂的解剖分离。当侧裂从内向外开放时,可以用显微剪刀剪开较厚的浅表蛛网膜。

随侧裂点在深部辨识大脑中动脉的分支和岛叶,同时继续进行“由内到外”的分离解剖。使用注射器沿侧裂窝并向其深部注射生理盐水能够扩大侧裂窝,有助于在软脑膜壁之间辨识蛛网膜平面。

在需要的时候,笔者喜欢使用较尖镊子的尖端来夹取并分离较厚的浅表蛛网膜。

笔者继续使用直的显微剪刀(非刺刀型)和双极(5mm尖端)进行更深部位的解剖。通过交替使用双极分离较薄的蛛网膜层,用显微剪刀剪断较厚的蛛网膜,最初打开的侧裂切口得以扩宽、扩大。借助镊尖的开合动作钝性暴力分离较厚的蛛网膜带或者粘附的软脑膜带将会导致软脑膜损伤和出血。而使用双极去进行软脑膜止血可能会导致进一步的皮层损伤和出血。

侧裂极平面或侧裂前部颞叶平坦的表面和额叶可能黏连十分紧密,需要术者耐心的进行显微解剖分离。较厚的蛛网膜层在蝶骨翼后方覆盖于侧裂前支表面,在该区域需要使用锐性分离,有时甚至可能需要牺牲掉侧裂上静脉的一条分支。

随着近端侧裂被逐渐打开,大脑中动脉分叉部和M1段分支也得以辨识,沿着该条动脉的内侧进行进一步的解剖分离,能够扩大脑谷,并获得朝向视神经颈动脉池的手术角度。额岛盖后部常有嵌入侧裂间隙的可能;对该部位过度牵拉可能会导致静脉充血和自发性皮层出血,应极力避免。

沿侧裂的内侧部即将抵达视神经颈动脉池前部时,可见一层较厚的蛛网膜带将额叶和颞叶相互连接,此系带及其偶尔包绕的小静脉应当切断。在视神经颈动脉池的上方做一个T形的蛛网膜切口,该切口的“第一笔”起始于视神经外侧,颈内动脉的上方,向内侧进一步延伸,将直回后部与视交叉分开。T形切口的“第二笔”平行于后交通动脉走行方向,与侧裂内侧打开的蛛网膜相延续。

以下步骤对侧裂解剖分离的原则进行了总结

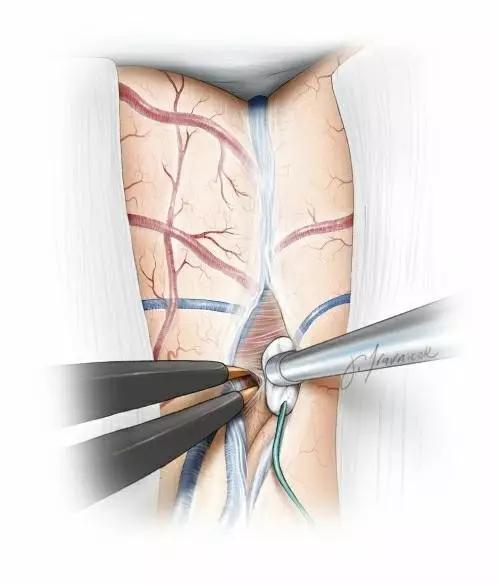

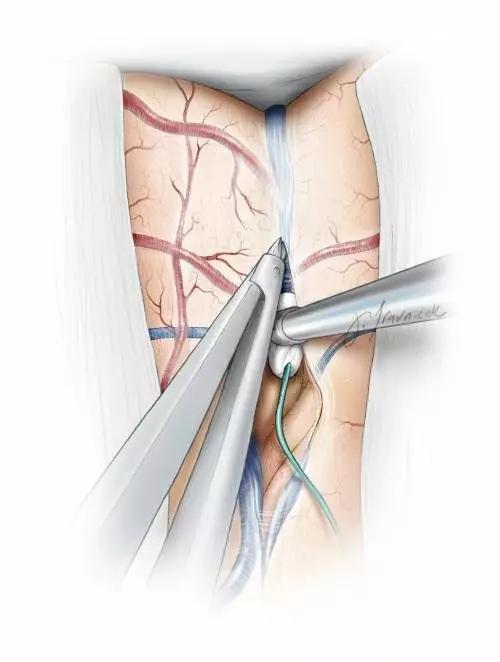

步骤一:侧裂浅部应当自侧裂点进行解剖分离,该点通过蛛网膜带的岛盖部间隙最为突出。进一步扩大解剖至M2分支平面和岛叶,注意使用上文讨论中提及的小脑棉。

步骤二:包裹静脉的浅表厚蛛网膜层可以用尖镊或显微剪刀进行解剖分离。小的脑棉球可用于保持切口的敞开,同时也可用于避免吸引器尖端和软脑膜表面直接接触。

步骤三:之后,笔者打开侧裂远端的深部,并辨识出大脑中动脉的远端分支作为标记物,进一步由后到前的方向上,由内到外、由深至浅的进行分离解剖。

步骤四:侧裂极平面可能黏连的十分紧密,同时使用圆刀能够快速的辨识切口和软脑膜平面。请注意由内向外分离技术的路径示意图(插画中绿色箭头所示)

笔者避免去使用常用的“由外向内“的分离技术,该方法应用起来更加的困难,主要是由于额颞盖部的黏连,同时在纵横交错的岛盖部之间缺乏标志区指引解剖分离的缘故。

在沿M1远端内侧部分进行扩展并完成侧裂解剖分离之后,颞叶盖部和岛叶相分离。由于颞叶盖部和岛叶之间存在大脑中动脉分支,使得颞叶盖部较之额叶盖部移动性更好。如果有必要的话,岛周上下脑沟都可以辨识出。M1分支可以作为分离达到视神经颈动脉池和颈内动脉分叉的标志。

侧裂远端分离

由于岛盖后部的黏连,远端侧裂分离常而受到限制;在该区域过于激进的操作可能会增加颞上回的损伤风险;在优势半球更加重要(Wernicke区位于优势半球颞上回后部。译者注)。侧裂后部分离仅在大型岛叶肿瘤、M2/3段动脉瘤以及巨大大脑中动脉分叉处动脉瘤的情况下才有必要。

圆形蛛网膜刀可用于在黏连的软脑膜表面进行分离。

轻柔地动态牵拉额颞叶岛盖部,调整显微镜获得由前向后的操作视角,能良好的显露侧裂后窝、岛叶后部皮质、岛叶周围沟以及M2后段分支。

点睛之笔

笔者不会由近端至远端进行侧裂分离。这种方式需要显著牵拉额叶,但好处是能够早期显露M1段(获得近端控制)并向其远端进行分离。与此相反,由远端至近端的分离方式则不能够早期获得近端控制,可能带来风险,尤其是在破裂动脉瘤的手术中。

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v3.ch01.5