【Ref: Delcourt C, et al. Neurology. 2017 Apr 11;88(15):1408-1414. doi: 10.1212/WNL.0000000000003771. Epub 2017 Feb 24.】

依据影像学图像显示的幕上脑出血血肿体积、破入脑室或蛛网膜下腔的程度,可以预测急性脑出血患者的预后。幕下血肿还预示死亡风险增加。但对于幕上脑出血的出血部位与预后的关系却鲜有报道。澳大利亚悉尼大学全球健康研究所的Candice Delcourt等分析急性脑出血强化降血压研究(INTERACT2)的数据,探究脑出血部位与临床预后的关系,结果发表于2017年2月的《Neurology》在线。

INTERACT2是一项多中心、随机对照的临床研究,从2008至2012年共纳入2839例脑出血患者。患者随机分为两组,在发病6小时内的强化降压组,进行快速降压(目标收缩压<140mmHg)和常规降压组,根据指南推荐将收缩压控制到180mmHg以下。两组患者均随访至发病后第90天。通过logistic回归模型分析出血部位与第90天的不良预后,包括死亡(mRS 6分)或重度残疾(mRS 3-5分)以及欧洲健康质量量表(EQ-5D)与健康相关生命质量(HRQoL)评分的关系。

最后共纳入2066例患者,其中342例出血部位仅位于壳核/苍白球,339例出血部位于丘脑和内囊后肢,236例位于内囊后肢、壳核/苍白球和外囊,181例仅位于丘脑,181例位于脑叶,177例位于丘脑/苍白球和内囊后肢,153例位于壳核/苍白球和外囊,138例位于幕下。

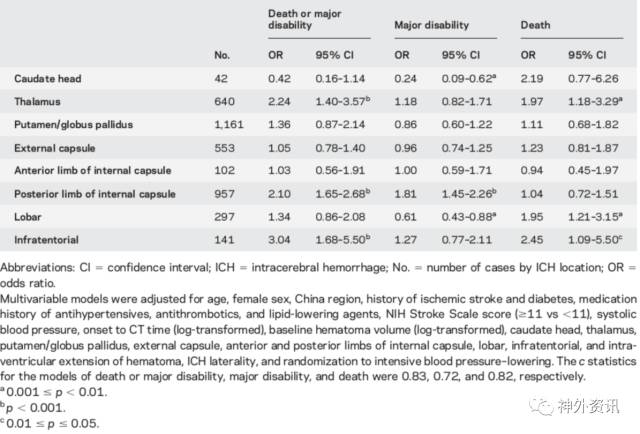

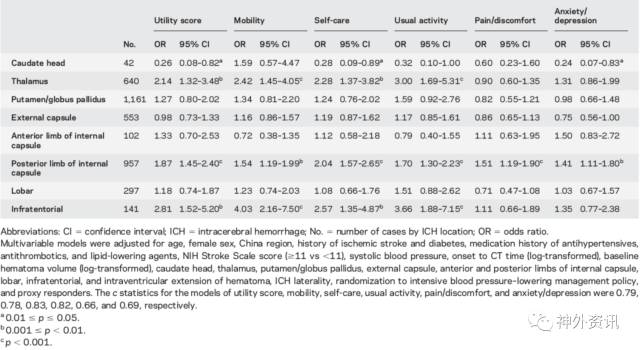

结果显示,在对年龄、性别等因素进行校正后,出血位于丘脑(OR= 1.97;95% CI,1.18–3.29)、脑叶(OR=1.95;95% CI,1.21–3.15)和幕下(OR=2.45;95% CI,1.09–5.50)与第90天死亡率增加相关;出血侵犯内囊后肢与重残相关(OR=1.81;95% CI,1.45–2.26);出血位于丘脑(OR=2.24;95% CI,1.40–3.57)、内囊后肢(OR=2.10;95% CI,1.65–2.68)和幕下(OR=3.04;95% CI,1.68–5.50)与死亡加重残的结果相关,即死亡率和重残率均增加(表1)。出血侵犯内囊后肢(OR=1.87)、丘脑(OR=2.14)和幕下(OR=2.81)与总体HRQoL评分低(≤0.7)相关;其中出血位于内囊后肢与所有HRQoL项目评分较差相关(表2)。此外,血肿同时侵犯丘脑和内囊后肢与死亡(OR=1.72)、重残(OR=2.26)和HRQoL评分低(OR=1.71)均相关。

表1. 多因素回归分析脑出血部位与患者mRS评分的关系。

表2. 多因素回归分析脑出血部位与患者HRQoL评分的关系。

综上所述,血肿侵犯内囊后肢、丘脑和幕下的脑出血患者临床预后差,其中同时侵犯丘脑和内囊后肢者与死亡、重残和HRQoL评分差显著相关。

(湘南学院附属医院神经外科冯梦龙编译,浙医二院神经外科王勇杰博士审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关链接