今天为大家分享的是由上海市第六人民医院张国威医师编译,《神外资讯》常务编辑、海军军医大学附属长征医院神经外科徐涛医师审校的:小脑动静脉畸形手术技巧,欢迎观看、阅读。

小脑动静脉畸形

在所有脑动静脉畸形(AVMs)病变中,小脑动静脉畸形占到10%到14%,并且更容易出现脑出血和神经功能障碍。由于病情进展迅速,对于未破裂的病变区域应尽早手术治疗。一般可通过传统的枕下、乳突后及小脑上开颅手术或结合术式暴露AVMs。

手术解剖

小脑两半球均具有天幕面、岩面及枕下面,与此小脑三面相关的裂隙将半球分为多个小叶部分。小脑镰走形于两半球之间,毗邻小脑蚓部构成小脑后切迹。小脑扁桃体向下延伸到小脑延髓池,在中线部位由小脑谷分开。小脑谷处通过Magendie空,开口第四脑室。

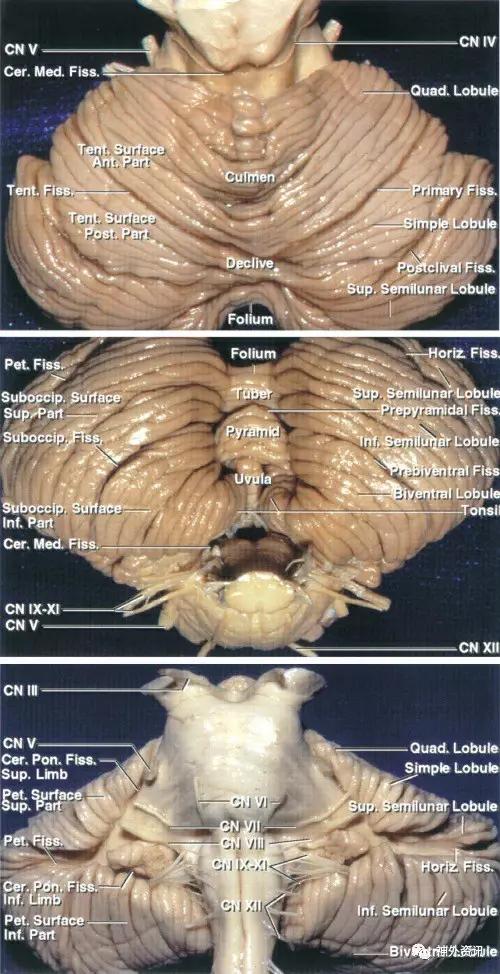

图1. 示小脑幕面(上),枕下面(中)和岩面(下)及相关的解剖结构。小脑三个表面的命名均基于其所覆盖的结构(图片来源:AL Rhoton, Jr)

来源于小脑主要供血动脉的小脑上动脉(SCA)、小脑前下动脉(AICA)和小脑后下动脉(PICA),发出皮质支参与该区域内AVMs的构成。

小脑上动脉(SCA)分为四段:

1、桥脑中脑前段(S1):它起于SCA起始部,在动眼神经下方走行到达脑干的前外侧缘。

2、桥脑中脑外侧段(S2):起于脑干的前外侧缘,尾侧环形发出抵达三叉神经根处,终止于小脑中脑裂前缘。

3、小脑中脑段(S3): 此段在小脑中脑裂内走行,经过一系列发夹样弯曲与滑车神经伴行,达小脑幕表面的前缘。

4、皮质段(S4):出现于小脑中脑裂隙,为小脑幕面提供血运。其分叉为头侧干和尾侧干,分别为小脑蚓上部和小脑半球的供血动脉。干支又分出更小的前小脑动脉,为深部小脑核团提供血运,值得注意的是,这些小分支可成为小脑AVMs的深部穿动脉。

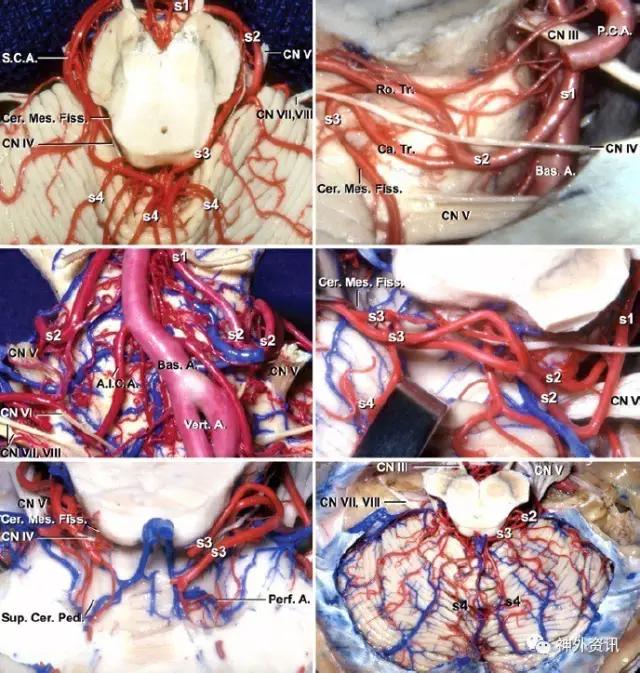

图2. 示小脑上动脉(SCA)相关的节段解剖(图片来源:AL Rhoton, Jr)。针对AVMs相关的小脑上动脉分支的早期确认和阻塞是治疗小脑镰和小脑桥脑角AVMs的关键。

小脑前下动脉(AICA)也分为四段:

1、脑桥前段(A1):起于起始部,与外展神经的根丝相接触,止于经过下橄榄的长轴。

2、桥脑外侧段(A2):此段始于桥脑的前外侧缘,穿过小脑桥脑角(CP angle),向上到达绒球,其终末分支包括迷路动脉,返穿动脉和弓下动脉。

3、绒球小叶段(A3):此段向头侧或尾侧缠绕面神经和前庭蜗神经,穿过小脑绒球到小脑桥脑裂。

4、皮质段(A4):远端到小脑桥脑裂,为小脑岩面的供血动脉。

图3. 示小脑前下动脉(AICA)相关的节段解剖(图片来源:AL Rhoton, Jr)。

小脑后下动脉(PICA)分为五段:

1、延髓前段(P1):从PICA起点到延髓,行经舌下神经根周围,止于下橄榄核内侧边界。

2、延髓侧段(P2):此段较短,从下橄榄最隆凸部至橄榄侧边缘的舌咽、迷走、副神经根。

3、扁桃体延髓段(P3):从橄榄侧边缘沿扁桃体下行,在扁桃体内侧返转,形成一下袢(尾襻)。

4、帆扁桃体段(P4):在小脑扁桃体中点处,沿内侧面向第四脑室顶上升,继转而向下至扁桃体二腹裂,形成凸向上方的弯曲(头襻)。此段动脉灌注到第四脑室脉络丛和下髓帆。

5、皮层段(P5):从扁桃体二腹裂开始,并分叉为内侧蚓支和外侧半球支。上扁桃体分支可作为大AVMs深部穿动脉的来源提供血运。

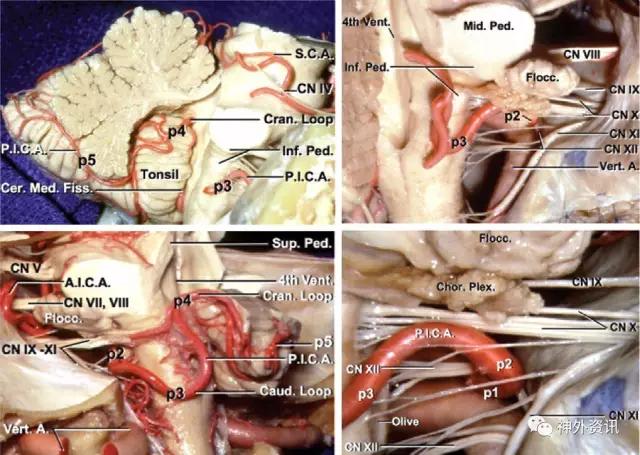

图4. 示小脑后下动脉(PICA)相关的节段解剖(图片来源:AL Rhoton, Jr)。

小脑的静脉吻合结构,大致可分为三组。

浅静脉供血:

1、小脑幕面:小脑上静脉和上蚓静脉

2、枕下面:小脑下静脉和下蚓静脉

3、扁桃体:内侧和外侧扁桃体静脉和扁桃体后静脉

4、岩面:小脑前静脉

深静脉血供:

1、小脑中脑裂静脉:毗邻第四脑室顶上半部

2、小脑延髓裂静脉:毗邻第四脑室顶下半部

3、小脑脑桥裂静脉:毗邻外侧隐窝

桥静脉:

1、Galenic组:中线内小脑上表面静脉引流,汇入Galenic静脉

2、小脑幕组:小脑幕面静脉引流,汇入窦汇

3、岩组:小脑岩面静脉引流,汇入岩上窦和岩下窦

以上提到的各动脉皮质段主要参与维持小脑AVMs的动静脉分流,包括小脑上动脉的s4,小脑前下动脉的a4以及小脑后下动脉的p4、p5。s3和s4的远端分支可产生棘手的深部白质供血动脉,因为这些分支动脉为深部巨大AVMs的切除带来巨大的技术挑战。

小脑动静脉畸形切除术

在后颅窝切除小脑AVMs空间有限,并且相邻的脑干及颅神经均易受损,使显微手术变得复杂。 只有当小脑AVMs侵入到深部小脑核团(仅见于枕下亚型)时,可见到重要功能神经结构直接参与AVMs。根据解剖分布,可将小脑AVMs分为五种亚型。

术者个人认为小脑深部AVMs切除术,较之于大脑更具有挑战性,手术困难主要与小脑白质具有大量动脉丛结构相关。

小脑幕AVMs

小脑幕AVMs是单侧畸形团,主要接受SCA小脑半球分支的血供,这些分支通常沿着畸形团前方和内侧边缘汇入其中。其引流静脉通常在前方与Galen静脉吻合,在后方汇入窦汇。

通过幕下小脑旁正中入路,接近病变区域。病人取侧卧位,屈颈,以便增大幕面的暴露。早期小脑上剥离时进行腰椎引流,可以避免枕大池上方骨的去除。此入路方式可显示横窦,通过硬脑膜瓣高度移动窦的位置,为术者提供直接进入幕下小脑上中线旁通道。

AVMs暴露后,术者对畸形团的表面以及动脉化的半球引流静脉进行检查,考虑到对于非动脉化桥静脉可能需要去除,以便获得足够的操作空间。术者沿着引流静脉周围去除畸形团,并中断皮质部SCA的分支。血肿可为此步剥离畸形团提供一个理想的分裂面。

通过对畸形团进一步的环形剥离,确定更深的供血动脉。随着这些供血动脉的破坏,引流静脉颜色加深。一旦所有的供血动脉消除后,主要的引流静脉失去功能,畸形团也被取出。术中注意避免小脑幕切迹硬膜瓣内滑车神经的热损伤和牵引损伤。

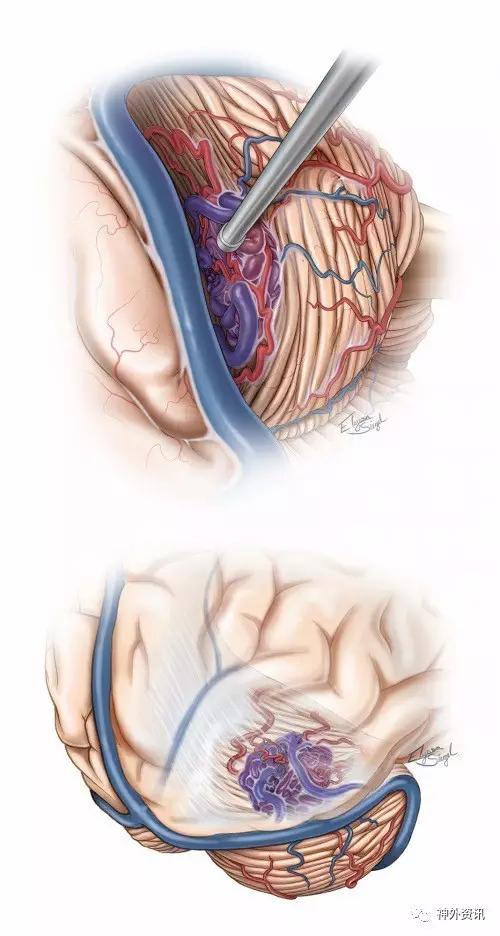

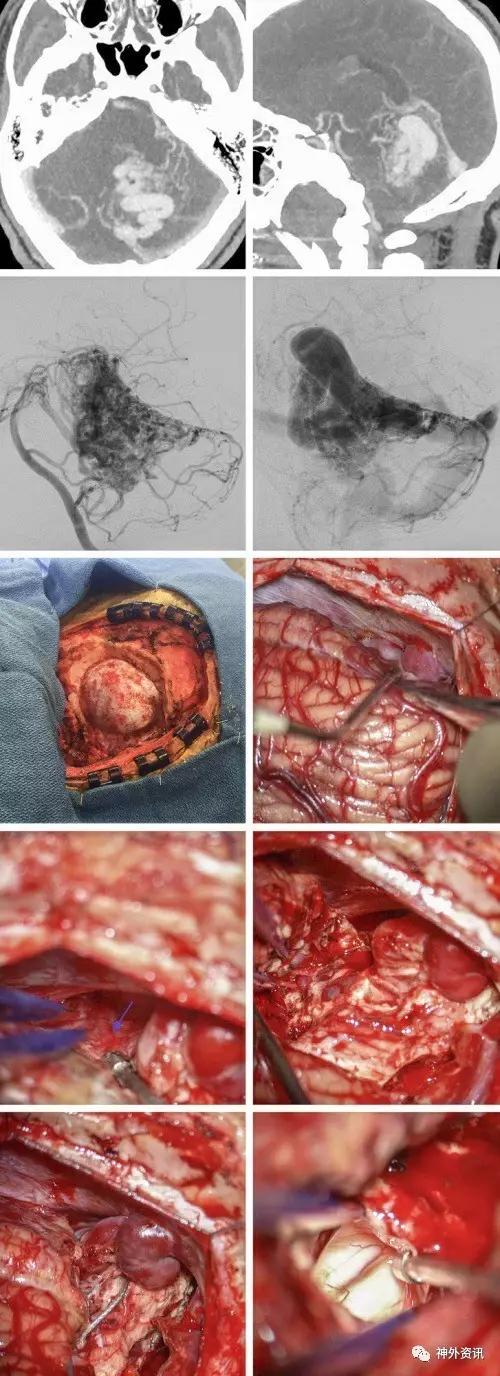

图5. 示经典的小脑幕AVMs的术者视角(第一张图)。注意其中的供血动脉和引流静脉。第二张图展示血管结构的另一视角。术中小脑上剥离时注意保护AVMs相关引流静脉的桥接静脉。其中一些静脉越过小脑汇入Galen静脉。

图6. 示大的小脑幕AVM以及术中相关发现。前两行图展示了畸形的血管结构。该病人取侧卧位,施以单侧枕下开颅术式。我们找到了小脑半球大的引流静脉,并予以保护(第二行图)。来源于SCA的供血动脉(箭头示),位于引流静脉后,找到后予以电凝,畸形团沿周予以取出(第四行图)。畸形团取出后,引流静脉颜色加深失去功能。进入第四脑室检查确定脑室周围部分的畸形已完全去除(第五行图)。

枕下AVMs

枕下AVMs同样是单侧畸形团,上方接受SCA(s4)皮层支的供血动脉,侧方接受AICA(a4)皮层支的供血动脉,下方接受PICA(p5)皮层支的供血动脉。通过半球浅静脉引流,汇入窦汇和横窦。

术者采取了标准的单侧枕下开颅术式,接近枕下AVMs。对于向侧方或者上方延伸的较大病变区,也可施以枕下和乙状窦后相结合或者与幕下小脑上入路相结合的术式。

术者也更倾向于让病人侧卧位,颈部略屈曲。此体位可以让术者在做时间较长的显微外科手术部分时坐下来。同时也可利用重力的作用将手术区域内的血液和其他液体引流出去。对于越过中线的开颅术,采取正中旁切口或者弯形切口。硬脑膜以“十”形切开。小脑延髓池打开引流脑脊液(腰椎引流也在用),以利小脑松弛。

枕下AVMs及其引流静脉均比较表浅,硬脑膜打开后很容易被发现。分别在侧方和内侧找到小脑半球静脉和蚓静脉。顺序电凝和分离之前提到的供血动脉分支。

枕下AVMs并不影响神经功能结构,除非其深部白质供血动脉已侵入深部核团。一旦浅表动脉被破坏以及在病变区域对小脑实质沿周剥离,则畸形团松动,并可以处理更深的供血动脉。

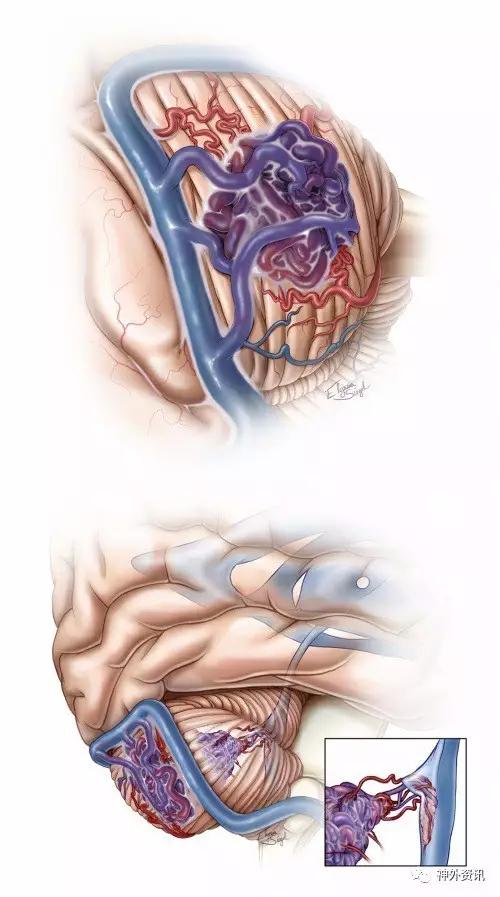

图7. 示枕下AVMs血管结构。从术者视角,强调早期断开皮层供血动脉的重要性(第一幅图)。此类型的AVMs其深部的供血动脉可以很大,并很难处理(第二幅图)。这些供血动脉可侵入至第四脑室水平,也能到到深部核团(插图)。

扁桃体AVMs

扁桃体AVMs是最少见的一个小脑AVMs亚型,位于枕下面的尾区。病变区域为单侧,主要接受同侧的小脑后下动脉(PICA)血供。静脉引流人内侧、外侧扁桃体静脉以及扁桃体后静脉。

通过旁正中或“曲棍球棒样”切口的标准单侧枕下开颅术,可以很容易暴露病变区域。一些位置比较靠下的病变区域,可通过枕骨大孔开窗和C1椎板切除,获得更佳的暴露。

小脑后下动脉近端可在扁桃体下找出,并追踪至远处到达AVM的末端。注意保护这些起自于小脑后下动脉(PICA)附近节段的通道血管。标准的沿周畸形团剥离术能很好地移动病变区域,更好地处理小脑后下动脉(PICA)的p4/p5供血分支。注意避免延髓、舌咽神经、迷走神经、副神经以及小脑后下动脉(PICA)的热损伤。

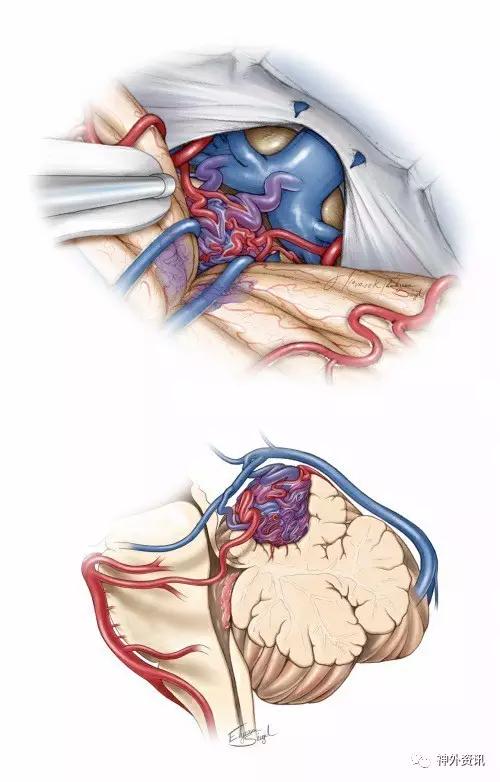

图8. 示扁桃体AVMs的血管结构。主要小脑后下动脉(PICA)分支在AVMs中的作用。

手术解剖小脑岩面AVMs

小脑岩面AVMs是单侧病变,接受小脑前下动脉(AICA)分支的血供。静脉引流通过半球前静脉和与岩上窦吻合的小脑桥脑裂静脉。这些AVMs因与中脑桥脑交界处的相对解剖关系,并邻近三叉神经、面神经和前庭蜗神经,故而显得比较特殊。

图9. 小脑岩面AVMs相对于脑干和颅神经其解剖位置是高度可变的。注意来自于AICA和SCA的供血动脉,以及汇入岩上窦的引流静脉。

扩展的乙状窦后入路能够很好地暴露这些病变区域。病人取“公园长廊座椅位”,但是对于体型较大的患者采取侧卧位,可避免颈部过度扭转。术中监测脑干听觉诱发电位(BAERs)。开颅术暴露横窦-乙状窦交角,去除乙状窦的覆盖物,沿着硬脑膜窦切开硬脑膜瓣。

切开小脑桥脑角(CP angle)上的蛛网膜,可首先暴露出畸形团前缘,并释放多余的脑脊液。其次,脑干和颅神经在相对于病变区域前缘的位置,因此在AVMs剥离过程中不会受到损伤。

在三叉神经水平,找到SCA分支的AVMs供血动脉上侧;在舌咽神经、迷走神经和副神经水平,确定AICA和PICA分支的AVMs供血动脉下侧。对于病变解剖深部的剥离,需要切除一些畸形团周围的小脑组织,从小脑中脚向前移动病变区域,才方便到达畸形团内侧缘。通过以上操作,为处理来自于a3段和a4段的深部AICA供血动脉提供充足的视野。这些血管可沿着畸形团周围完全分离。

尽管小脑岩面AVMs不侵入神经结构,但位于手术野的前缘的神经结构仍具有一定的风险。总之,理解脑桥、小脑中脚以及V/VII/VIII颅神经临近的解剖非常重要。

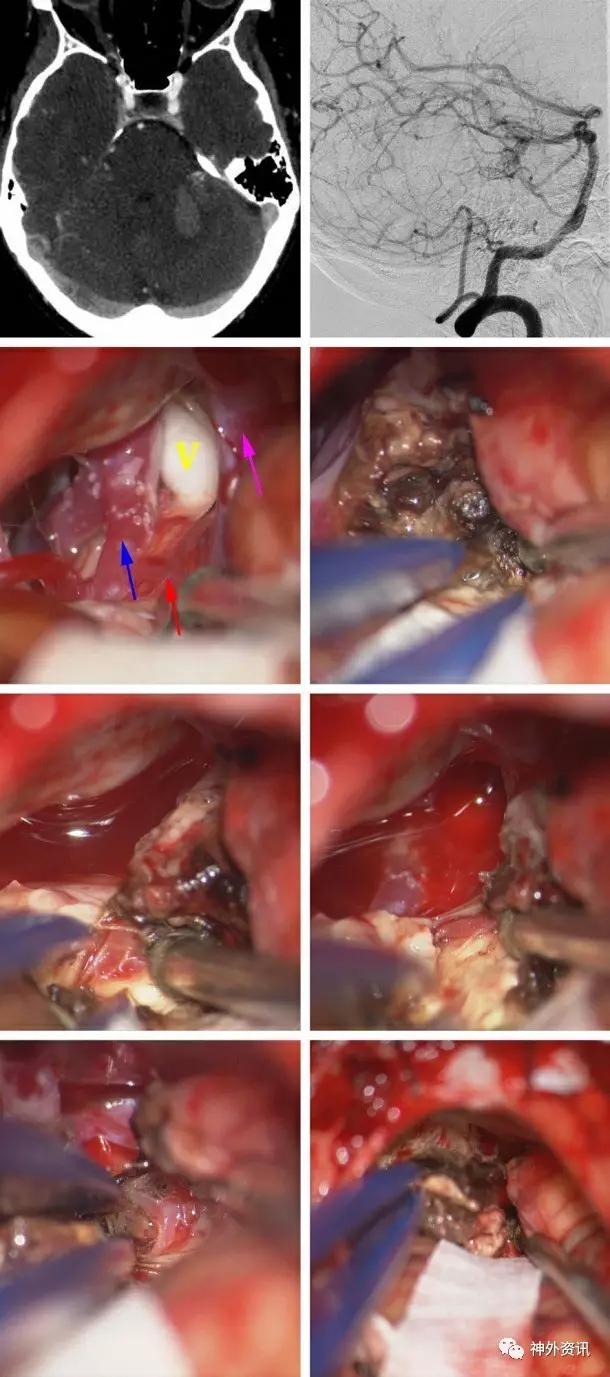

图10. 65岁男性,表现为自发性小脑出血,诊断为岩面小AVM,其由小脑上动脉和小脑前下动脉供血(第一行图)。左侧乳突后入路暴露动脉化的岩上静脉(紫色箭头)以及三叉神经旁的正常静脉(蓝色箭头)。同时也展示来源于小脑前下动脉(AICA)的供血动脉(红色箭头)(第二行,左图)。侧向沿周分离AVM(第二行,右图)。其他来自于小脑前下动脉(AICA)的供血动脉在AVM下方找到并断开(第三行图)。最后,离断小脑上动脉(SCA)供血动脉,取出畸形团。

图10. 65岁男性,表现为自发性小脑出血,诊断为岩面小AVM,其由小脑上动脉和小脑前下动脉供血(第一行图)。左侧乳突后入路暴露动脉化的岩上静脉(紫色箭头)以及三叉神经旁的正常静脉(蓝色箭头)。同时也展示来源于小脑前下动脉(AICA)的供血动脉(红色箭头)(第二行,左图)。侧向沿周分离AVM(第二行,右图)。其他来自于小脑前下动脉(AICA)的供血动脉在AVM下方找到并断开(第三行图)。最后,离断小脑上动脉(SCA)供血动脉,取出畸形团。

蚓部AVMs

蚓部AVMs是小脑AVMs中最常见对的一种亚型,大多数占据着上蚓部。上蚓部病变区接受双侧小脑上动脉(SCA)分支的血供。此外,下蚓部病变区接受双侧小脑后下动脉(PICA)分支的血供。两病变区的静脉引流方式不同,上蚓部引流至上蚓静脉汇入Galen静脉,下蚓部引流至下蚓静脉汇入窦汇。

图11. 示典型的蚓部AVM病理解剖学。展示小脑上动脉(SCA)供血动脉和静脉引流系统(术者视角,第一行图)。展示病理学矢状视角,进一步论证非手术视角的解剖学。

通过个体化的小脑上骨切开枕下开颅术暴露上蚓部AVMs。病人取侧卧位或“公园长廊座椅位”,颈部向几乎垂直于身体中冠状面的小脑幕面弯曲。

对于上蚓部病变也可采取坐位手术。术前椎管引流脑脊液,松弛脑组织,避免打开硬脑膜是时发生小脑疝。基于AVM头尾侧的位置,必要的剥离平面是有所不同的。

此中线位置AVM比较特殊,其接受双侧的供血动脉,因此需要施以双侧枕下开颅术。因此当我探寻双侧蚓部的供血动脉时,此术式具有实际意义。

由于这些AVMs可生长到很大,所以术者有时先切除覆盖畸形团边界后蚓部的一小部分,获得畸形团位置更好的暴露,去除深部供血动脉。对于处理较深位置的蚓部AVMs,此方法显得尤为必要。

术中注意保护小脑上动脉(SCA)s4段的血管通道近端分支,其为中脑顶盖部和中脑后部提供血运。此外可以通过保守的蚓部横切,将小脑性缄默症的风险降到最低。深部AVMs为小脑核团带来风险。处理白质深部的供血动脉必须格外小心,避免其回缩至深部小脑组织,因为其可导致术后致命性的后颅窝扩张性血肿。

图12. 示上蚓部AVM侧位椎动脉造影(第一行图)。通过枕下正中入路去除破裂的AVM(第二行图)。小脑上入路暴露AVM引流的上蚓静脉;注意动脉化的静脉汇入了Galen静脉(箭头)(第三行图)。最后一行图片显示小脑山顶部的AVM表面及其畸形团暴露明显。

术后注意事项

在后颅窝动静脉畸形术后监护中(术后2-3天),应压严格控制收缩压(正常术前收缩压降低~ 20%水平)。术中不断增大的高血压性血肿,可导致严重的不可逆损伤。

术中血管造影具有重要的作用,其所监测的残余AVM畸形团也能导致不断增大的血肿。

以上两点特别适用于小脑AVMs手术。