【Ref: Ko JK, et al. J Korean Neurosurg Soc. 2017 Mar;60(2):146-154. doi: 10.3340/jkns.2016.0607.002. Epub 2017 Mar 1.】

支架辅助弹簧圈栓塞脑动脉瘤已广泛应用于临床,在支架辅助下将微导管头端置入动脉瘤囊内有两种方法:导管羁留技术(the catheter jailing technique)和导管穿过支架网眼技术(through the stent’s strut technique)。传统的导管羁留技术可以克服导管穿过支架网眼技术的缺点,但在操作过程中无法再次改变微导管头端的位置,影响动脉瘤的完美栓塞。于是,有人发明导管半羁留技术(the semi-jailing technique,SJT),即微导管头端送入动脉瘤腔后支架半释放覆盖部分瘤颈口,即可将瘤颈塑形,又能调整微导管头端位置以便于弹簧圈栓塞(图1)。韩国釜山国立大学医院神经外科的Jun Kyeung Ko等回顾性分析应用Neuroform3支架通过SJT技术辅助弹簧圈栓塞颅内宽颈动脉瘤的效果与安全性,结果发表在2017年3月的《J Korean Neurosurg Soc》在线。

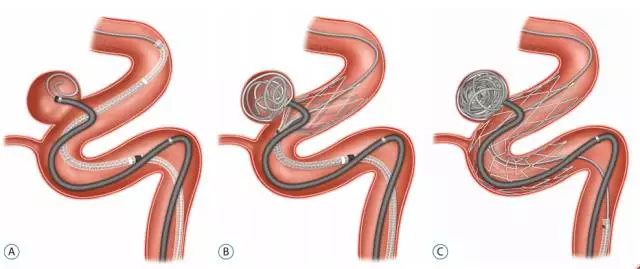

图1. SJT联合Neuroform3支架行弹簧圈栓塞动脉瘤图解。A.通过微导管安放部分弹簧圈至动脉瘤腔内,接着将Neuroform3支架安放于载瘤动脉的动脉瘤部位。B.半释放支架覆盖部分瘤颈,填入瘤腔内的弹簧圈均匀地形成框架;由于支架的限制弹簧圈不突出瘤颈。因微导管未固定在血管壁上,其头端可改变方向。C.当弹簧圈致密填塞动脉瘤腔后,可完全撑开支架。

作者收集2009年1月至2015年6月应用半羁留技术联合Neuroform3支架治疗的宽颈脑动脉瘤患者的临床和影像学资料,做研究分析。

研究结果显示,68例患者应用Neuroform3支架结合SJT技术辅助弹簧圈栓塞治疗70枚宽颈动脉瘤。其中,包含56枚未破裂动脉瘤,14枚破裂动脉瘤。动脉瘤直径大小1.7--28.1mm,平均6.1mm。术后即刻行DSA显示:55枚(78.6%)动脉瘤完全闭塞,7枚(10.0%)瘤颈残留,8枚(11.4%)动脉瘤残留。13例患者(19.1%)发生围手术期并发症,包括7例(10.3%)颅内动脉无症状的血栓栓塞,4例(5.9%)颅内动脉症状性血栓栓塞,2例(2.9%)症状性出血。70枚动脉瘤中,55枚(78.6%)术后平均随访10.9月;血管造影检查提示,术后即刻未完全闭塞的动脉瘤中,7 枚(12.7%)在随访期间渐进性闭塞,1枚(1.8%)发生再通。在平均随访17.5月时,54例未发生蛛网膜下腔出血患者的临床预后好(mRS=0);2例发生颅内动脉血栓栓塞,出院时mRS评分为1-2分。14例术前蛛网膜下腔出血的患者中,7例术后临床预后好(mRS=0)。

最后作者指出,应用Neuroform3支架结合SJT技术辅助弹簧圈栓塞治疗宽颈脑动脉瘤安全可行,患者的临床与影像学预后可达到满意的效果。

注:编者建议“the catheter jailing technique”译成导管羁留技术。导管羁留技术也称为支架后释放技术,即将微导管头端送入动脉瘤腔内,再释放支架覆盖瘤颈。“through the stent’s strut technique”也称支架先释放技术,即先释放支架覆盖瘤颈,在支架的支撑下将微导管头端通过支架网眼送入动脉瘤腔内。

(Tim编译,江苏省常熟市第一人民医院刘创宏审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关链接