重度颅脑外伤常作去骨瓣减压术,但部分患者术后会出现对侧进展性硬膜下积液,有占位效应,影响患者的康复。部分病例行硬膜下积液外引流术,可好转,但是拔除引流管后积液复发。此类硬膜下积液还可能转化为硬膜下血肿。上海交通大学医学院苏州九龙医院神经外科的Yi Wan等采用硬膜下积液侧去骨瓣颞肌贴敷或最初颅骨缺损处修补术治疗难治性硬膜下积液,结果发表在2016年10月《Clin Neurol Neurosurg》。

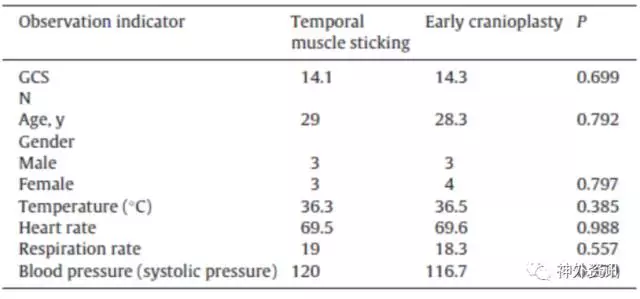

2012年至2015年间,13例重度颅脑外伤患者在去骨瓣减压后出现对侧硬膜下积液。其中,男性7例,女性6例;平均年龄为32.1岁。11例为车祸致伤和2例高处坠落伤。术后1周开始出现对侧硬膜下积液,并进行性加重。经加压包扎、头低位、钻孔引流或Ommaya囊植入引流等治疗,硬膜下积液反复发生。作者将13例患者分为两组,6例行硬膜下积液侧去骨瓣颞肌贴敷术(贴敷组);7例患者行最初颅骨缺损处修补术(颅骨修补组)。两组患者在心率、体温、呼吸、血压和术前GCS评分等指标上未见显著性差异(图1、表1)。

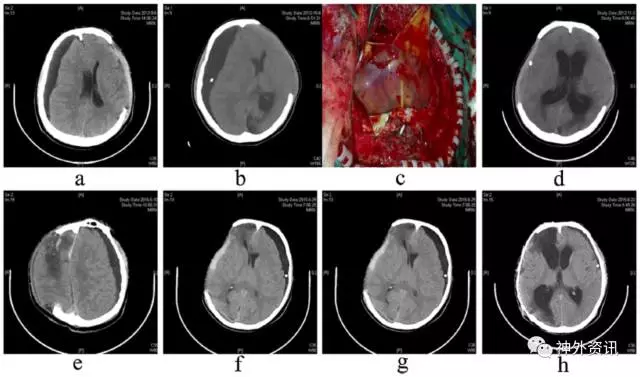

图1. a-d.硬膜下积液侧作去骨瓣颞肌贴敷术治疗难治性硬膜下积液;e-h.最初颅骨缺损处修补术治疗难治性硬膜下积液。

表1. 贴敷组和颅骨修补组患者基本情况对比。

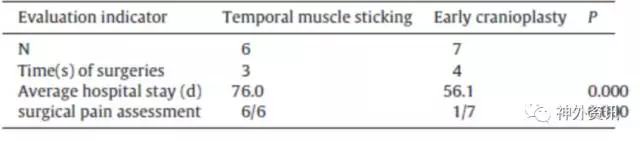

13例患者术后1月内硬膜下积液均明显减少或完全消失,随访半年未见复发。相比而言,贴敷组患者症状好转更为迅速,然而患者在2-3月后需行双侧颅骨缺损修补手术。随访显示贴敷组中,2例患者GOS评分4分,4例患者GOS评分5分;颅骨修补组中,2例患者GOS评分4分,5例患者GOS评分5分;两组无显著性差异。但是贴敷组患者术后疼痛不适者居多而且程度较重,100%比14.3%;平均手术次数4次比3次;平均住院时间76天比56.1天(表2)。

表2. 贴敷组与颅骨修补组治疗效果对比。

作者指出,对于颅脑外伤去骨瓣减压术后出现对侧难治性硬膜下积液患者,硬膜下积液侧去骨瓣颞肌贴敷术和最初颅骨缺损处修补术治疗均有效。相比之下,最初颅骨缺损处修补术后患者疼痛轻,住院时间短,医疗费用少。

颅脑外伤患者去骨瓣减压术后出现对侧硬膜下积液,并不少见。主编的长期临床经验积累,认为可能与以下因素有关,首先是一侧丢弃的骨瓣面积过大,容易造成脑移位,打破颅腔内原来的平衡和稳定;其次是意识障碍患者的头位常常偏向去骨瓣减压侧。于是受地心引力的作用,大块脑组织从大骨窗往外向地面方向膨出。不及时纠正,便发生中线结构和对侧半球严重移位,不仅影响病人意识恢复,而且出现对侧硬膜下积液。不少临床医生和护士忽略这一现象,对此熟视无睹。如果设计大小合适的骨瓣减压和术后将头位偏向对侧,骨窗朝上,应该有助于意识恢复也可能避免出现对侧硬膜下积液。对已经出现去骨瓣对侧的硬膜下积液,建议置ommaya囊行积液外引流,并强制头位,将骨窗朝上,利用脑的重力促使积液排出,等积液消失再拔引流管。这是主编的体会。不应该提倡做硬膜下积液侧的去骨瓣颞肌贴敷手术。

(浙江大学附属第二医院王勇杰编译,复旦大学附属华山医院花玮博士审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关回顾

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews