今天为大家分享的是由上海交通大学医学院附属新华医院神经外科窦宁宁医师翻译的:面肌痉挛(Hemifacial spasm),欢迎阅读、观看。

1. MVD for Hemifacial Spasm-Nuances of Dissection

2. MVD for Trigeminal Neuralgia and Hemifacial Spasm- Pearls and Pitfalls

3. MVD for hemifacial spasm-Principles

面肌痉挛是一种面神经高兴奋性疾病,目前认为其病因为面神经受到责任血管压迫。主要临床表现为单侧面部肌肉不自主、阵发性地抽搐。抽搐一般从眼轮匝肌开始,逐渐扩散至同侧面神经所支配的其余面部肌肉,甚至扩展至颈阔肌。约2%的发病人群表现为双侧面肌痉挛症状。

面肌痉挛发病率为11/100000,其中女性发病率为男性的两倍,一般首发症状发生于48-60岁。目前文献统计患者一般于发病后8年左右由于严重影响生活才开始接受治疗。面肌痉挛的家族性病例罕见报道。

临床上,面肌痉挛症状可表现为面部肌肉进行性,不自主地阵发性或强直性抽搐。症状通常于睡觉时缓解,部分患者由于镫骨肌痉挛可导致患侧耳鸣。

尽管面肌痉挛无生命危险,但常由于面部抽搐症状影响外观而使患者经受严重的精神压力。由于眼轮匝肌抽搐,部分患者会影响双眼视觉。痉挛症状通常在如演讲等紧张情况下加重。

面肌痉挛与其它面部运动障碍性疾病如眼睑痉挛、面瘫后联带运动的鉴别诊断很困难,往往依赖于详细的病史和体格检查才能最终获得准确的诊断。

面肌痉挛主要由于面神经出脑干处(REZ)受到迂曲的小脑后下动脉(PICA),小脑前下动脉(AICA)或椎动脉的压迫而引起。面神经REZ区位于面神经中枢端与外周端交界处并且髓鞘薄弱,受到责任血管压迫后容易发生脱髓鞘改变。

目前对于面肌痉挛机制的假说主要有两种。“周围假说”认为面肌痉挛由于REZ血管神经冲突触发异位动作电位引起。而“中枢学说”则认为面神经核处的异常高兴奋性才是病因。笔者认为面肌痉挛的发生可能与两者都有关,血管压迫在面肌痉挛的发病中是一个充分不必要条件。

图1. Cushing的面肌痉挛患者(Circa 1920)。Cushing正在刺激患者右侧面部来触发痉挛。

诊断和评估

目前为止影像学或其它检查仅有辅助诊断作用,面肌痉挛的诊断主要依靠临床表现及病史。典型的患者常表现为面部肌肉不自主抽搐,一般开始于眶周的眼轮匝肌,逐步扩展至同侧其它面部肌肉。部分患者由于镫骨肌的痉挛而伴有耳鸣。患者常由于面部痉挛而焦虑,部分患者由于视力受损而影响阅读与驾驶。

详尽的病史和体格检查对于明确诊断非常重要,包括患者的首发症状,部位,病程,加重与缓解因素以及肉毒素治疗史。另外,医生应该明确患者是否有贝尔面瘫病史以用于面瘫后联带运动的鉴别诊断。

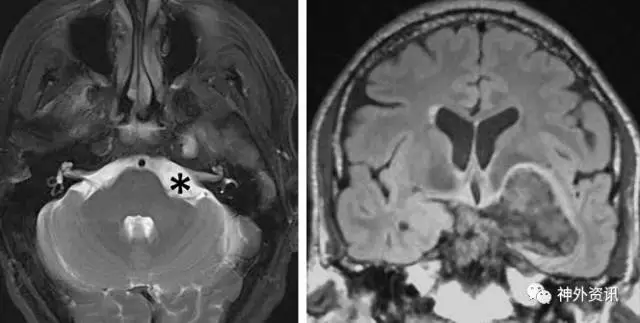

在临床中可经常发现由于注射肉毒素或持续不断的痉挛导致的面肌无力以及周围血管性病变导致的面部肌肉萎缩。任何伴发的可疑症状如听力丧失都应该排除桥小脑角区的占位性病变如神经鞘瘤,脑膜瘤,胆脂瘤或蛛网膜囊肿。另外,一些脑干原发病变如胶质瘤,多发性硬化,脑干卒中也会引起相似的症状,也应予以鉴别。

一些面部运动障碍疾病与面肌痉挛症状表现类似,如眼睑痉挛(双侧眼睑对称地同步收缩),口下颌肌张力障碍(不自主地口周及脸下部肌肉抽搐),面神经抽搐症(复杂地,协调地,多焦点地面部肌肉运动,且此种运动在双侧面部之间来回跳动),咀嚼肌痉挛,局灶性癫痫以及听神经瘤手术导致的面瘫后联带运动。

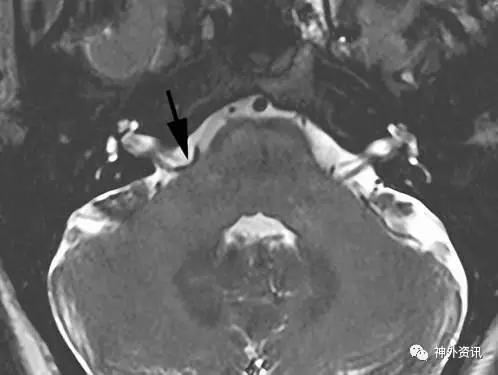

在准备进行微血管减压术(MVD)治疗面肌痉挛之前,应给予患者行头颅CT或高分辨率的后颅窝MRI来排除其他结构性病变。如果确实存在肿瘤,MRI可帮助术者术前了解肿瘤的边界(胆脂瘤,脑膜瘤等)以便进行术前准备。MRI T2加权序列可以显示出面神经REZ区域的异常血管扭曲。

如果面肌痉挛诊断确定,即使术前MRI未发现责任血管,笔者也建议进行手术探查。MRI的用处还在于可术前发现扭曲的椎动脉。由于扭曲的椎动脉在术中安全移动时难度往往较大,术者在术前应告知患者术后缓解率会因而降低。

图2. 轴位MRI T2加权显示面神经REZ区血管袢(箭头)压迫。

图3. 此巨大左侧岩斜区胆脂瘤(注意桥小脑角区面神经周围区域扩大)仅表现为同侧面肌痉挛。此病例通过乙状窦后入路和翼点入路分期切除。

药物治疗

治疗面肌痉挛的药物包括卡马西平,氯硝西泮,巴氯芬和加巴喷丁等。这些药物治疗的效果均不理想,但副作用却会显著地影响一部分患者,导致患者出现疲劳,低落等一系列临床表现。肉毒素的注射仅可缓解症状,却无法根除病因,3-6个月后症状会再次出现,所以需要反复注射。注射肉毒素有可能会损伤面神经运动末梢,这可以解释部分反复注射肉毒素的患者在MVD术后痉挛症状完全缓解但出现同侧面部肌肉肌力减弱的表现。注射肉毒素后不断的症状反复促使患者寻求一种更加有效及持久的治疗方式。据报道,面神经MVD术的缓解率在典型患者中可以达到80-90% ,且持续有效。

手术适应症

绝大多数的患者由于面肌痉挛严重影响外观而会选择进行手术治疗。尽管肉毒素可以短暂地控制症状,但是每3-6个月的注射频率以及注射后引起的面部僵硬,萎缩等改变都是患者寻求微血管减压术治疗的原因。

很多神经外科医生更倾向于观察到患者痉挛的发作期和间歇期证实症状典型才进行手术,但笔者却并不这样。面肌痉挛患者自己往往都会非常了解他(她)们的不适,甚至会录下症状发作时的情形来展示给医生看。

正是因为面肌痉挛不是致命性的疾病,因而更应该评估利弊,把手术风险降到最小。正如采用MVD手术治疗三叉神经痛一样,术者的经验对于获得满意的手术效果非常重要。

因为部分患者痉挛是自限性的并且可自动缓解,所以病程和严重程度对于评估手术必要性非常重要,笔者仅给予病史超过1-2年且痉挛症状较严重的患者进行手术。

对侧的听力丧失是MVD术的一个相对禁忌症,因为MVD手术有可能会(<5%)损伤同侧听神经导致听力受损甚至丧失,术前应该与患者仔细沟通。

术前注意事项

在面神经MVD手术中,笔者会常规应用脑干听觉诱发电位(BAER)来进行监测(三叉神经痛的MVD手术中不会采用)。V峰的潜伏期被认为是监测听力受损的最好的指标,术中笔者也会采用LSR波的消失来监测面神经周围支或面神经核的兴奋性。LSR波是电刺激面神经的颞支或颧支,在颏肌会记录到的一种波形。

LSR的持续消失提示术者责任血管已经被发现并被妥善地处理。然而,术中必须反复确认LSR的持续消失,因为只有妥善处理真正地责任血管,术后患者症状才会完全缓解。

术中解剖

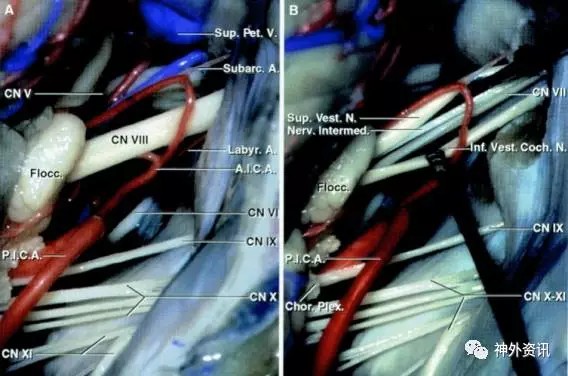

图4. 右侧乙状窦后入路暴露桥小脑角区颅神经。注意小脑前下动脉(AICA)和后下动脉(PICA)与VII/VIII神经的关系(A)。面神经位于前庭上神经腹侧。横跨VII/VIII神经的小脑前下动脉或其迷路分支通常并非责任血管,但在处理时候必须小心以免损伤后导致听力下降(B)(图片使用经AL. Rhoton, Jr授权)。

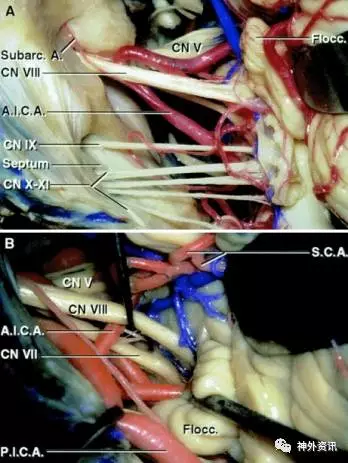

图5. 经左侧乙状窦后入路所见桥小脑角区域解剖结构。注意到小脑前下动脉(AICA)和VIII神经的关系。在操作过程中必须注意弓下动脉的保护。前庭蜗神经及小脑绒球被抬起用以显露面神经出脑干处。经乙状窦后入路开颅暴露面神经REZ区域是在前庭蜗神经的下方(图片使用经AL. Rhoton, Jr授权)。

面肌痉挛的微血管减压术

笔者常规应用乙状窦后入路经绒球下暴露面神经REZ区。有关乙状窦后入路的相关内容在手术入路一章中已有详细描述。以下笔者将详细描述面肌痉挛MVD手术的具体步骤。

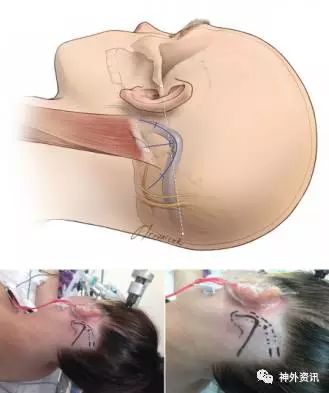

图6. 改良的反“U”型皮肤切口,切口顶点位于横窦乙状窦交汇处。注意图中患者头颅的位置和方向。

图7. 图中箭头显示的是进入桥小脑角区的路径:蓝色箭头所标注的是MVD术治疗三叉神经痛的路径。绿色箭头所显示的是MVD术治疗面肌痉挛和舌咽神经痛的路径。在术中不能直接将小脑牵向中线位,因为与前庭神经平行方向牵拉小脑会增加听力受损的概率。笔者一般通过小脑下外侧经绒球下路径到达面神经REZ区。

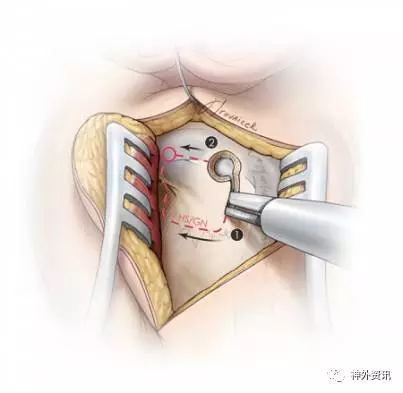

图8. 骨孔和骨瓣(HS:面肌痉挛,GN:舌咽神经痛)。骨孔位于乙状窦外侧缘和横窦下1cm的位置。骨瓣或骨窗的直径约0.25美分硬币直径的1.0-1.5倍大小。

在硬膜粘连紧密的老年患者尽量避免骨瓣开颅的方式。开颅时,乙状窦表面的骨质应在骨瓣开颅后用气钻磨除。对于进一步的手术原则及技巧,请参考扩大乙状窦后入路开颅章节。

图9. 硬膜的打开方法(上图)。这张术中的放大图片显示了开颅的范围和硬膜切开的方式(下图)。术中没有必要暴露横窦,与线型切口不同,曲线型的切口将肌皮瓣向下翻以免增加术者与操作区域的距离。

硬膜内步骤

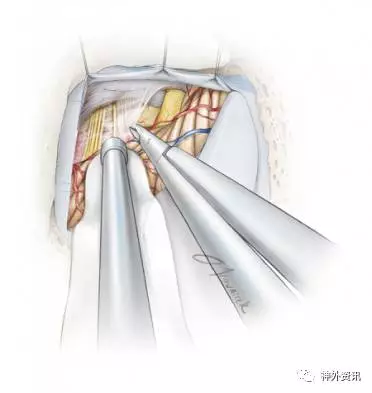

图10. 向头端及中线方向牵拉小脑。笔者会在小脑表面放置比脑棉稍大的橡胶手套,以避免脑棉与小脑表面直接接触。在逐渐解剖深入桥小脑角区的过程中,由于橡胶手套表面光滑,可避免小脑被粗糙的脑棉损伤(上图)。当辨认出岩骨和后颅窝底交界区域(下图中的P)时,将脑棉沿手套表面进一步深入直至放置后组颅神经附近。

应避免平行于VII/VIII神经牵开小脑,否则拉力会直接传导至神经。牵开的方向应与舌咽神经平行。需要注意的是笔者会采用吸引器来动态地牵开小脑而避免使用固定的牵开装置。随着蛛网膜的剪开与分离,动态牵拉既会减少听力受损的概率,也会更加充分地暴露笔者们术中所需要的解剖区域。相反地固定牵开器则会过多地暴露不需要的解剖区域。

图11. 锐性地分离后组颅神经的蛛网膜并辨认出舌咽神经。向头端及中线方向牵拉小脑使可以更加容易暴露到VII神经的脑干水平。术中的BAER监测可以时刻提醒术者避免损伤前庭耳蜗神经造成听力下降。

在颅内操作的过程中,笔者会不断地冲水以避免显微镜的光源对VIII神经造成热损伤。笔者还会用小块罂粟碱浸泡的明胶海绵覆盖在VIII神经表面以缓解血管痉挛。如果术中BEAR监测异常,笔者会进行以下操作:

1. 停止操作并松开所有牵开装置,同时用水冲洗手术区域。

2. 等待数分钟观察BEARs是否恢复正常,此时适当的升高血压非常必要。在再次动态地牵拉小脑之前,笔者会进一步松解蛛网膜以减少任何对VII/VIII不必要的牵拉。笔者还会用小块罂粟碱浸泡的明胶海绵覆盖在VIII神经表面以缓解由于牵拉或热损伤导致的血管痉挛。

3. 笔者会尝试更加向头端牵拉小脑以避免平行于VII/VIII牵拉。

图12. VII/VIII神经附近的蛛网膜要充分松解以避免牵拉过程中对它们造成损伤。

图13. 采用显微剪刀来锐性分离VII/VIII与小脑/绒球之间的蛛网膜。

图14. 在罕见的情况下,采用双极电凝来缩减绒球的体积,从而减少牵拉的情况下获得更大的暴露。

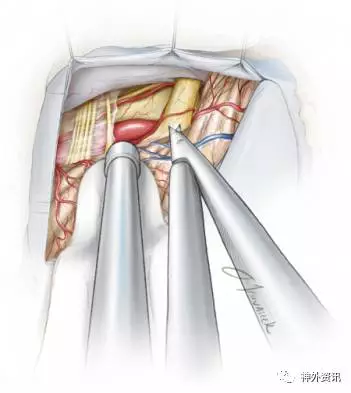

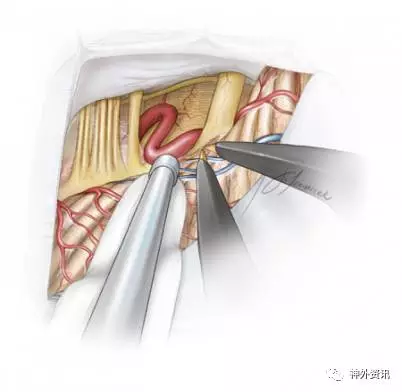

图15. 血管神经冲突会导致面神经REZ区发生褪色而向灰色改变。冲突处位于VIII神经入脑干处的下方(颜色更加白),用剥离子轻轻牵拉开VIII神经后就可看到面神经REZ区。责任血管(一般是小脑前下或后下动脉)就在VII神经的腋部,抬起血管,将血管与神经分离后即可垫入Teflon。

在操作过程中要注意保护责任血管的分支。要注意的是血管神经冲突处位置深在,紧临脑干。在探查时,这一区域必须充分松解蛛网膜,并以合适的角度动态地牵拉小脑。

图16. 上图显示的是REZ区由于临近责任血管袢压迫造成的褪色区域(黑色箭头)。下图显示的是垫入Teflon之后的情况。请注意观察覆盖在VIII神经表面的罂粟碱浸泡的明胶海绵(黄色箭头)。

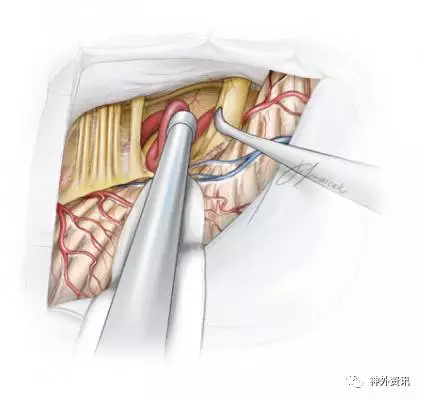

图17. 责任血管与面神经REZ区域及脑干相邻全程均要用Teflon垫开。一般移开责任血管后LSR波就会消失。尽管不是百分之百确定,但是LSR波的消失意味着病变区域已经找到并妥善处理好。

笔者将撕碎的Teflon放置在责任血管与脑干之间,而不鼓励放置一整块Teflon,因为它的位置在术后可能会改变。将这些Teflon棉片向上和向下(如插图所示)推,将血管与神经全程垫开,远离脑干。

图18. 图中显示责任血管已经被垫开。需要关注的是始终要注意血管神经冲突处一般都位于靠近脑干的REZ区域,而非仅仅是面神经的脑池段。

手术失败的原因往往是减压不充分。责任血管有可能深藏在小脑与脑干所形成的裂隙内(小脑桥脑裂)。

术者的经验缺失或害怕牵拉小脑(不熟悉动态牵拉技术)都可能造成REZ区域暴露不充分最终造成减压不彻底。更常见的是,术者错误地仅仅将责任血管沿面神经脑池段垫开,而不是充分将其在难以暴露的REZ区域的部分充分垫开,使其远离脑干,从而导致手术效果不理想。

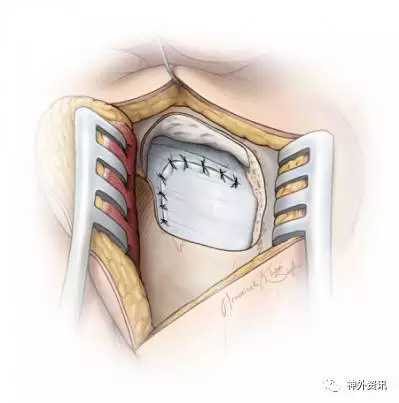

关颅

图19. 硬膜对合在一起即可,不必要水密缝合。在笔者患者中脑脊液漏的概率非常低,乳突气房用骨蜡封闭,还纳骨瓣或用人工材料颅骨成形,最后逐层缝合肌肉和皮肤。

面肌痉挛的再次手术

造成第一次手术失败的原因包括乙状窦后入路开颅过程中,骨窗没有到乙状窦边缘或者是尾端开颅位置不够低而使得颅内暴露不充分。

另外,尽管面神经脑池段应该探查并充分减压,但主要的减压区域一般都是在面神经REZ区域。笔者曾经处理过一些在其他神经外科中心手术失败的病例,在这些病例中,往往在REZ区域发现真正的责任血管,而第一次的术者仅处理了面神经脑池段的血管。

术后注意事项

通常,术后先将患者送入ICU严密观察,然后转入普通病房住院数天后出院。术后应重点关注患者血流动力学参数、神经系统查体以及伤口愈合情况。术后激素的应用是为了预防无菌性脑膜炎和减少术后恶心及头痛等不适反应。

点睛之笔

面肌痉挛是一种不常见的颅神经高兴奋性疾病,通常以单侧,不自主地,阵发性的单侧面部肌肉抽动为特征。抽搐常自眼周的眼轮匝肌开始,逐渐扩展至同侧面部面神经支配的其它肌肉,甚至累及颈阔肌。

面肌痉挛主要通过详尽的病史和神经学检查来与其他疾病进行鉴别,如眼睑痉挛,面瘫后面肌联动症等。

术中牵拉小脑时,为避免过度牵拉前庭蜗神经,应沿着舌咽神经方向进行牵拉。锐性地分离蛛网膜和动态牵拉小脑可在不损伤神经的前提下移动小脑。这些操作是充分暴露以利于移开责任血管及垫入Teflon的前提。

当移开责任血管时,应使责任血管远离脑干REZ区并垫上撕碎的Teflon才可获得最佳效果。

(编译:窦宁宁;审校:徐涛)

Contributor: Aqueel Pabaney, MD

DOI: https://doi.org/10.18791/nsatlas.v6.ch02

中文版地址:https://www.medtion.com/info/4290.jspx

参考文献

Barker FG 2nd, Jannetta PJ, Bissonette DJ, Shields PT, Larkins MV, Jho HD. Microvascular decompression for hemifacial spasm. J Neurosurg. 1995;82:201-210.

Cohen-Gadol AA. Microvascular decompression surgery for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm: Naunces of the technique based on experiences with 100 patients and review of the literature. Clin Neurol Neurosurg. 2011;113:844-853.

McLaughlin MR, Jannetta PJ, Clyde BL, Subach BR, Comey CH, Resnick DK. Microvascular decompression of cranial nerves: lessons learned after 4400 operations. J Neurosurg.1999;90:1-8.

Polo G, Fischer C, Sindou MP, Marneffe V. Brainstem auditory evoked potential monitoring during microvascular decompression for hemifacial spasm: intraoperative brainstem auditory evoked potential changes and warning values to prevent hearing loss--prospective study in a consecutive series of 84 patients. Neurosurgery. 2004;54:97-104.

Rhoton AL Jr. The cerebellopontine angle and posterior fossa cranial nerves by the retrosigmoid approach. Neurosurgery. 2000;47:S93-129.

Rosenstengel C, Matthes M, Baldauf J, Fleck S, Schroeder H. Hemifacial spasm-conservative and surgical treatment options. Dtsch Arztebl Int. 2012;109: 667−673.

Sindou MP. Microvascular decompression for primary hemifacial spasm. Importance of intraoperative neurophysiological monitoring. Acta Neurochir (Wien). 2005;147:1019–1026.