【Ref: Yoshino M, et al. Neurosurgery. 2016 Jul;79(1):146-65. doi: 10.1227/NEU.0000000000001241.】

传统的MRI-T1加权像、T2加权像和MRI稳态采集成像可以提示颅神经(CN)位置。3D颅神经走向示踪必须运用高级MRI弥散成像技术。因为传统弥散张量成像(DTI)进行CN示踪时,由于角度分辨率和空间分辨率有限,不能分辨脑干内侧的神经纤维素;同时,DTI易受磁敏感伪影和复杂纤维结构的平均容积影响。高角分辨率MRI弥散成像和纤维示踪新算法可以弥补DTI的不足,高角分辨率技术也称为高分辨率纤维束成像技术(HDFT),利用弥散频谱成像技术(DSI)采集图像。这种高级白质纤维束成像技术能以3D方式精确地再现多个交叉纤维束,大幅度提高影像分辨率,提供详细的CN走向。美国匹兹堡大学医学中心神经外科的Masanori Yoshino等应用HDFT在健康人和颅内肿瘤患者中进行研究,精确重建CN的神经纤维束,其结果发表于2016年7月的《Neurosurgery》上。

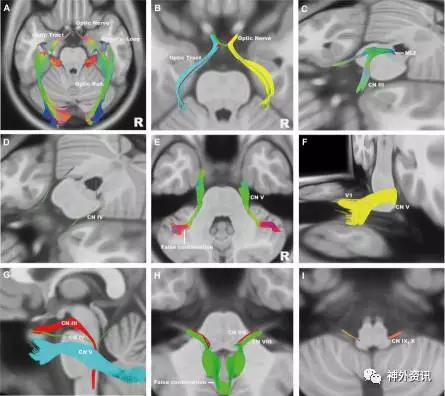

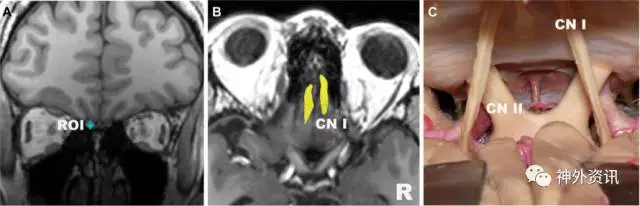

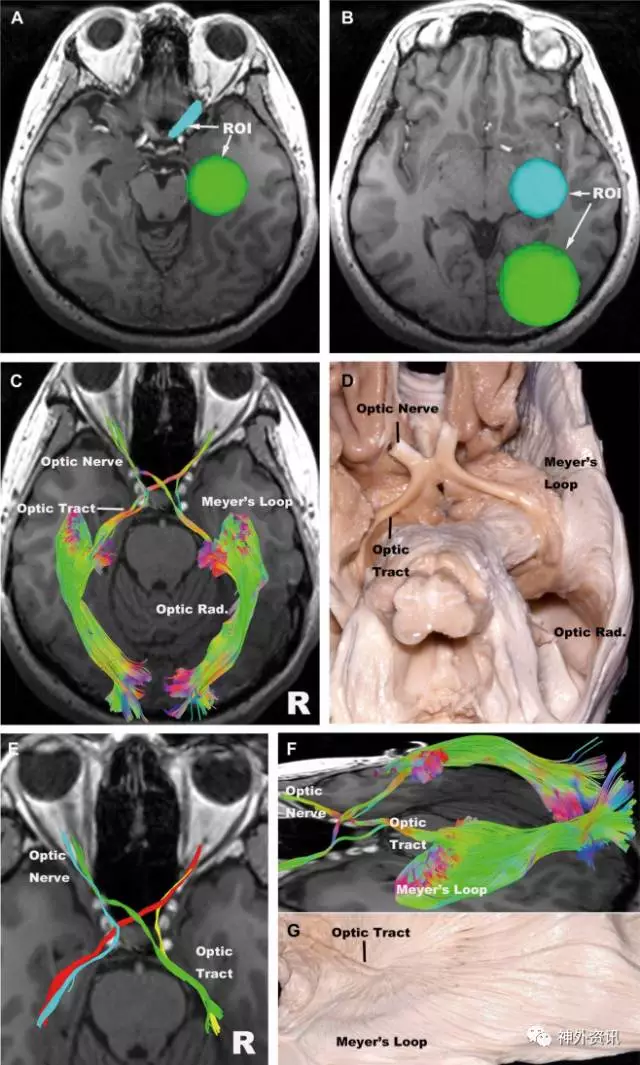

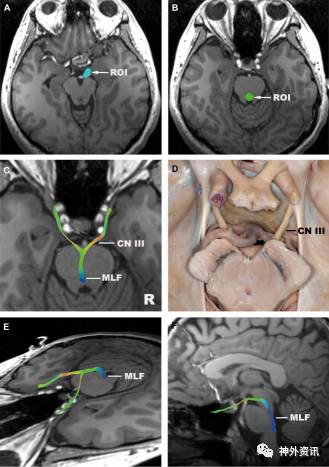

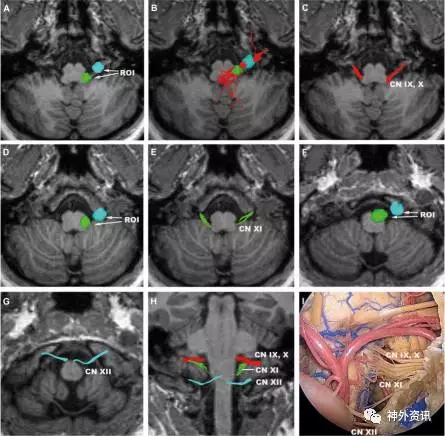

作者对5例健康成人和3例脑肿瘤患者做MRI弥散频谱成像。然后,在人体神经连接体项目数据库内获得488例MRI弥散成像结构模版,应用HDFT技术展现12对颅神经纤维束空间示踪图像(图1)。纤维束示踪始于选定的感兴趣区(ROI)。在显示CN的行踪过程中,将ROI置于各向异性分数图上,以便识别各种CN(图2-9)。

图1. 运用HDFT技术在人体神经连接体项目数据库内的MRI弥散成像结构模版上显示12对颅神经。A.视觉通路(轴向位);B.视交叉特写图(轴向位),蓝色和黄色表示颞侧视束,绿色和红色表示鼻侧视束;C.动眼神经(斜位);D.滑车神经(斜位);E.三叉神经(轴向位),未重建出脑干内侧纤维束;F.三叉神经(斜位),未完全重建出三叉神经分支;G.动眼神经、滑车神经和三叉神经(特写图和轴向位);H.面神经和前庭蜗神经(轴向位);I.舌咽神经和迷走神经。MLF:内侧纵束。

图2. 嗅神经。A.ROI置于冠状位嗅神经束上;B.嗅神经束高分辨率纤维束成像;C.对应解剖图(B图上面观)。CN:颅神经。

图3. 视神经。A.ROI分别置于视神经和外侧膝状体;B.ROI分别置于外侧膝状体和枕叶;C.视觉通路,重建鼻侧视神经、颞侧视神经、视交叉、视束和完整的视辐射,包括Meyer环、中间束和背侧束;D.对应解剖图(C图下面观);E.视交叉,蓝色和黄色为颞侧视束,绿色和红色为鼻侧视束;F.视辐射;G.对应解剖图(F图侧面观)。

图4. 动眼神经。A.ROI置于脑池段;B.ROI置于桥脑上端水平四脑室前部;C.动眼神经(轴向位),纤维束从脚间池进入脑干,然后近脑干中线处下降;D.对应的解剖示意图;E.动眼神经(斜位);F.动眼神经(矢状位)。MLF:内侧纵束。

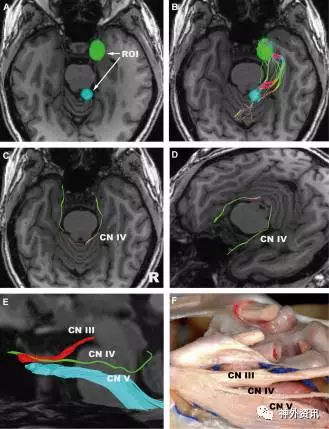

图5. 滑车神经。A.ROI分别置于滑车神经相邻的下丘和海绵窦;B.分割前的滑车神经(轴向位);C.分割后的滑车神经(轴向位);D.分割后的滑车神经(斜位);E.动眼神经、滑车神经和三叉神经(特写图和侧位),可观察到动眼神经和滑车神经在海绵窦内交叉;F.对应E图的解剖图。

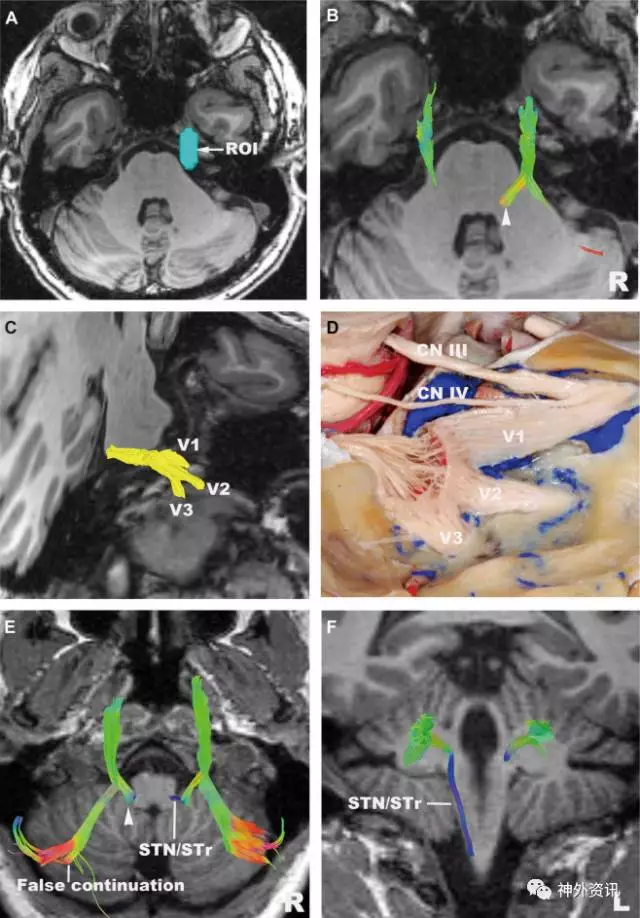

图6. 三叉神经。A.ROI置于脑池段;B.三叉神经,重建三叉神经止于脑桥部;C.三叉神经(斜位),重建眼神经(V1)、上颌神经(V2)和下颌神经(V3);D.对应C图的解剖示图(侧位);E.三叉神经(轴位);F.三叉神经(冠状位);重建左侧三叉神经止于脑桥部(箭头),右侧三叉神经于脑干处下降,重建出入小脑的纤维束,但并没有对应于正常结构。STN:脊髓三叉神经核;STr:脊髓三叉神经束。

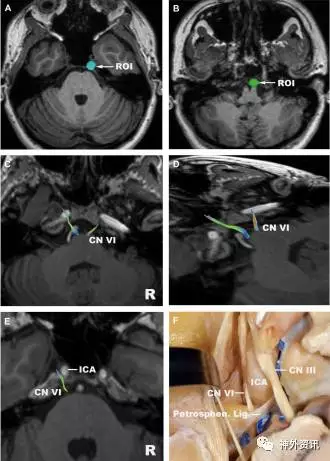

图7. 外展神经。A.ROI置于Dorello管入口处;B.ROI置于脑桥延髓沟毗邻部;C.外展神经(轴向位);D.外展神经(斜位);E.岩斜部外展神经(特写图);F.对应E图解剖示图(上面观)。ICA:颈内动脉;Petrosphen. Lig.:岩蝶韧带。

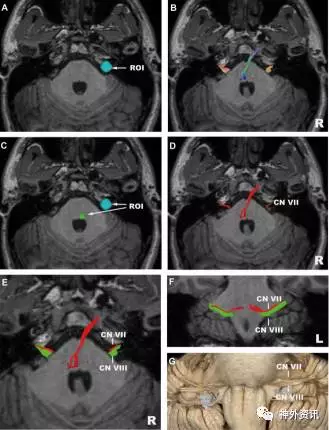

图8. 面-前庭蜗神经。A.ROI置于面神经与前庭蜗神经复合束,主要位于内听道中心;B.面-前庭蜗神经复合束(轴向位),可以重建出所有脑池段面-前庭蜗神经复合束及桥脑以上纤维束;C.ROI置于面神经,位于面神经丘毗邻处;D.面神经(轴向位);E.面神经和前庭蜗神经(轴向位),红色:面神经,绿色:前庭蜗神经;F.面神经和前庭蜗神经(冠状位);G:对应F图的解剖图(正面观)。

图9. 后组颅神经。A.ROI置于舌咽神经和迷走神经的颈静脉孔处和橄榄后沟上1/3;B.分割前的舌咽神经和迷走神经(轴向位);C.分割后的舌咽神经和迷走神经(轴向位);D.ROI置于副神经的颈静脉孔处和橄榄后沟下2/3;E.副神经(轴向位);F.ROI置于舌下神经的舌下神经管处和橄榄前沟下2/3;G.舌下神经(轴向位);H.舌咽神经、迷走神经、副神经和面神经(冠状位);I.对应H图的解剖示图(正面观)。

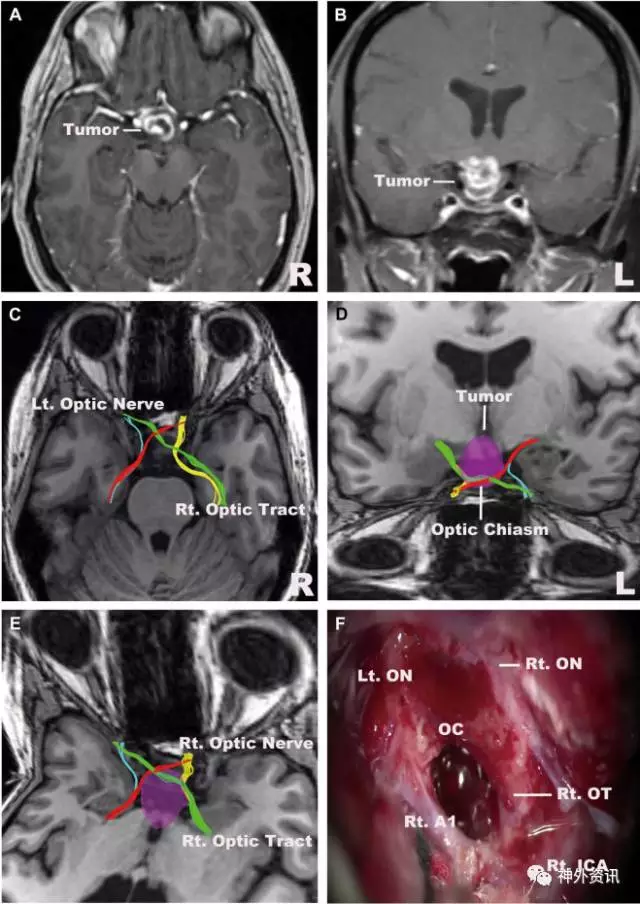

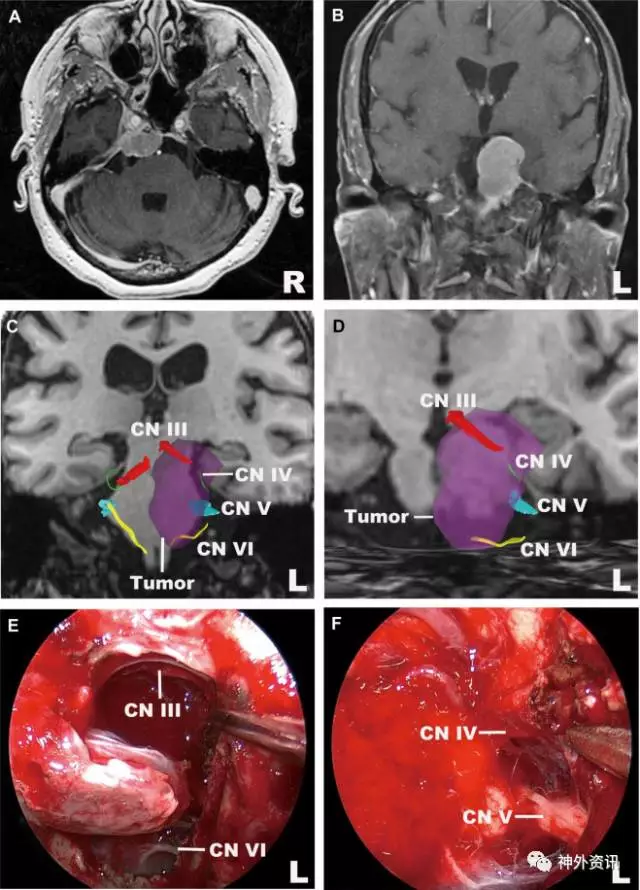

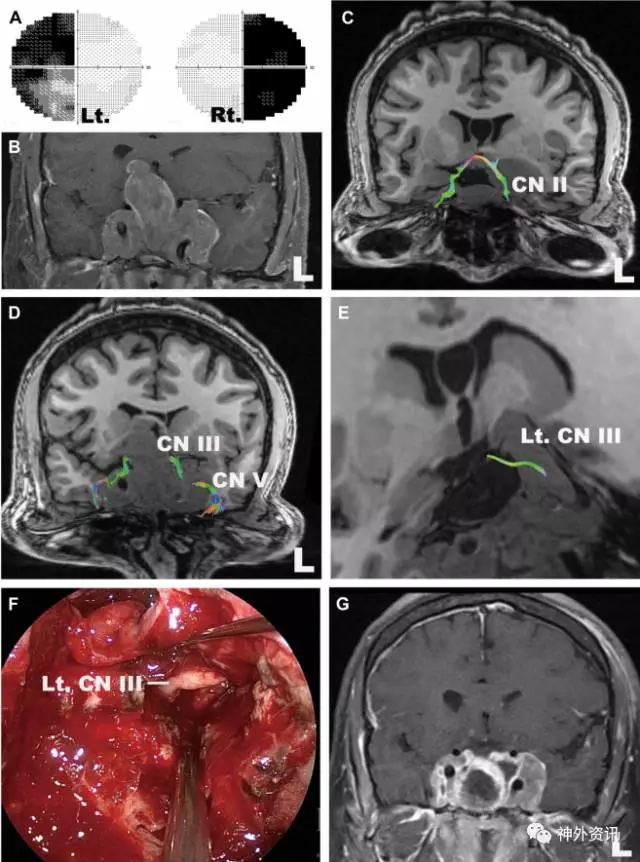

以上图像显示,除滑车神经和后组颅神经外,该技术可以清晰识别受试者双侧脑池段内的颅神经。整个视辐射、内侧纵束、三叉神经脊束核或三叉神经脊髓束、岩斜区外展神经和从脑干内侧部面神经根出口到相邻的展神经核均清晰可见。同时表明,高角分辨率纤维束示踪技术能区分发自复杂前庭蜗神经的面神经。与DTI相比,可以做到更精确的解剖定位。也可以清晰显现脑肿瘤患者的CN移位(图10、图11、图12),而且在术中得到证实。

图10. 下丘脑胶质瘤。A. MRI轴向位;B. MRI冠状位;C.视神经、视交叉和视束;D.视交叉和肿瘤的位置关系(正面观);E.右侧眶上入路模拟图;F.术中图像显示,神经纤维束重建图与术中所见一致。A1:大脑前动脉水平部;ICA:颈内动脉。

图11. 岩斜区脑膜瘤。A. MRI轴向位;B. MRI冠状位;C.动眼神经、滑车神经、三叉神经和外展神经(冠状位),以及动眼神经和外展神经与肿瘤的毗邻关系;D.左侧动眼神经和外展神经放大图(冠状位);E、F.术中图像显示,纤维束重建图与术中所见一致。

图12. 巨大垂体腺瘤。A.视力检查显示,完全性双颞侧偏盲;B.术前MRI(冠状位);C.视神经和视交叉(冠状位);D.动眼神经和三叉神经(冠状位);E.左侧动眼神经(斜位);F.术中图像显示,动眼神经完全被海绵窦近侧肿瘤包裹;G.术后MRI(冠状位)。

最后作者指出,术前利用HDFT技术进行颅神经纤维束重建,有助于了解复杂的纤维束走向和交叉状况,为预测颅底肿瘤引起的CN移位和制定肿瘤手术切除方案提供依据。

(宁夏医科大学总医院李信晓编译,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授审校)

相关回顾

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews