【Ref: Lang M, et al. J Neurosurg.2016 Sep 16:1-7.[Epub ahead of print]】

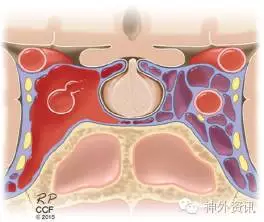

颈动脉海绵窦瘘(CCF)是颈动脉与海绵窦之间的异常沟通,导致动脉血直接由颈动脉流入海绵窦(图1),继发静脉过度充盈,出现视力下降、搏动性突眼、颅神经麻痹、头痛、耳鸣、结膜水肿和头部杂音等临床表现。美国俄亥俄州克利夫兰医学中心神经外科的Min Lang等撰文介绍该疾病的简史。发表在2016年9月的《J Neurosurg》在线上。

图1. 右侧CCF的冠状位示意图。

1809年英国医生本杰明报道首例CCF,患者表现为突眼、结膜水肿和眼球杂音。在压迫同侧颈动脉后上述症状可以缓解,因此本杰明考虑病灶局限于眼睛并且很可能是眶内的动脉瘤或与眶内血管相沟通的动脉瘤所引起(图2)。1823年加斯里解剖突眼患者尸体,发现双侧眼动脉有坚果样大小的眼动脉瘤,证实本杰明的观点。1839年巴斯克报道与加斯里相似的发现,当时英国教科书也把眼动脉瘤当作其发病机制。但是,在此以前的1835年,拜仁已经在法国发表一篇尸解报告,表明颈动脉与海绵窦之间的异常交通导致突眼的发生,此发现却被忽视了。直到1841年、1856年和1857年德兰、内拉顿和赫希菲尔德分别报道同样的解剖结果,才被广泛认可。

图2. 搏动性突眼患者术前与术后的素描图。

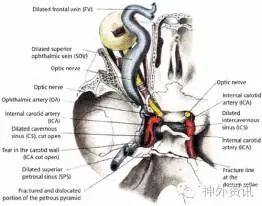

1870年,德勒斯经尸解发现颈内动脉海绵窦段最容易破裂,佐证创伤性颈动脉海绵窦瘘形成的理论(图3)。1935年爱德华进一步阐述CCF的原因可能是动脉断开或管壁硬化破裂。

图3. 颈动脉破裂致使海绵窦、岩上窦及静脉充盈。

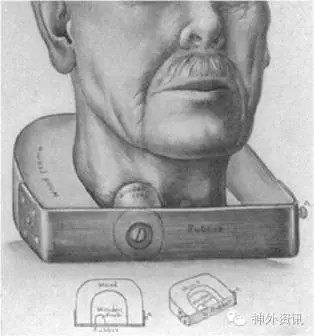

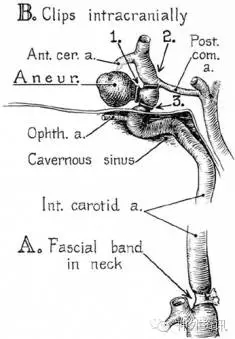

1809年,本杰明首次结扎1例突眼患者的颈总动脉,成为CCF的最早手术记载;此种手术方法有高致残率和死亡率。1851年,布雷那德通过向充盈的眶静脉注射液态凝胶治疗1例CCF患者,但患者术后视力消失。1856年,吉尔皮推荐数字压缩装置治疗CCF(图4),但斯旺等指出数字压缩装置可能增加异常交通的血流量导致治疗失败。诺兰甚至采用保守的治疗方式——卧床休息和压迫眼球,结果患者失明。1874年,兰斯当通过结扎眶静脉救治突眼患者,成为当时备选的治疗方案。1904年,美国纽约的弗兰西斯结扎颈内动脉治疗CCF。洛克回顾588例CCF患者资料,发现结扎颈内动脉与结扎颈总动脉的结果相似。洛克所做的尸检结果进一步发现颈动脉与海绵窦的直接沟通是创伤性CCF的主要原因,肿瘤、颈内动脉瘤及眼动脉瘤是自发型CCF的主要病因。1939年,沃特报道第一例孤立夹闭颅内颈内动脉治疗CCF(图5)。

图4. 早期使用数字压缩装置压迫颈总动脉示意图。

图5. 孤立夹闭颈内动脉治疗CCF示意图。

1971年,Prolo和Hanbery运用不可脱卸球囊闭塞CCF。1974年前苏联的Serbinenko第一次应用可脱卸式的球囊导管,在保护颈内动脉畅通下成功闭塞CCF(图6)。同一年代,美国芝加哥大学的肖恩·穆兰开展血管内微创介入栓塞治疗CCF。

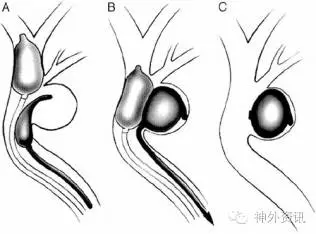

图6.球囊闭塞技术治疗CCF示意图。A.在不可脱卸球囊导管辅助下,将一可脱卸球囊置入动脉瘤内;B.用不可脱卸球囊封闭瘤颈后,充盈动脉瘤囊内脱卸球囊;C.撤回载瘤动脉内的不可脱卸球囊导管,达到封闭动脉瘤与海绵窦之间瘘口的目的。

综上所述,CCF的诊断和治疗从本杰明开始已经走了很长的路,现代血管内介入治疗明显降低其致残率和死亡率。因此,随着科技的不断发展,CCF的治疗效果将会进一步提高。

(浙江大学医学院附属第二医院沈醉编译,江苏省常熟市第一人民医院刘创宏审校,《神外资讯》主编、复旦大学附属华山医院陈衔城教授终审)

相关回顾

更多资讯请关注神外资讯微信公众号:neurosurgerynews