摘要

本文报道一例成人患者因左侧延髓急性缺血性卒中导致瓦伦贝格综合征,继而出现左侧三叉神经分布区广泛皮肤溃疡。三叉神经营养综合征是三叉神经通路损伤的罕见后果,其特征表现为同一三叉神经皮区持续存在的溃疡、感觉缺失和感觉异常。这是卒中的罕见并发症,本例患者的发生机制可能涉及:神经营养性皮肤改变、感觉减退区的自我搔抓损伤以及精神共病的共同作用。经多学科治疗(包括多次外科干预)后,皮肤病变及其功能影响显著改善。

精粹

√ 三叉神经营养综合征(TTS)具有特殊的皮肤分布模式,通常累及三叉神经上颌支(尤其鼻翼区域)

√ 尽管存在治疗挑战,TTS是一种可治疾病,常需要多学科协作(包括精神科治疗)

警示

√ 对于伴有面部感觉减退的卒中患者,TTS是一种尚未被充分认识的后遗症

病例报告

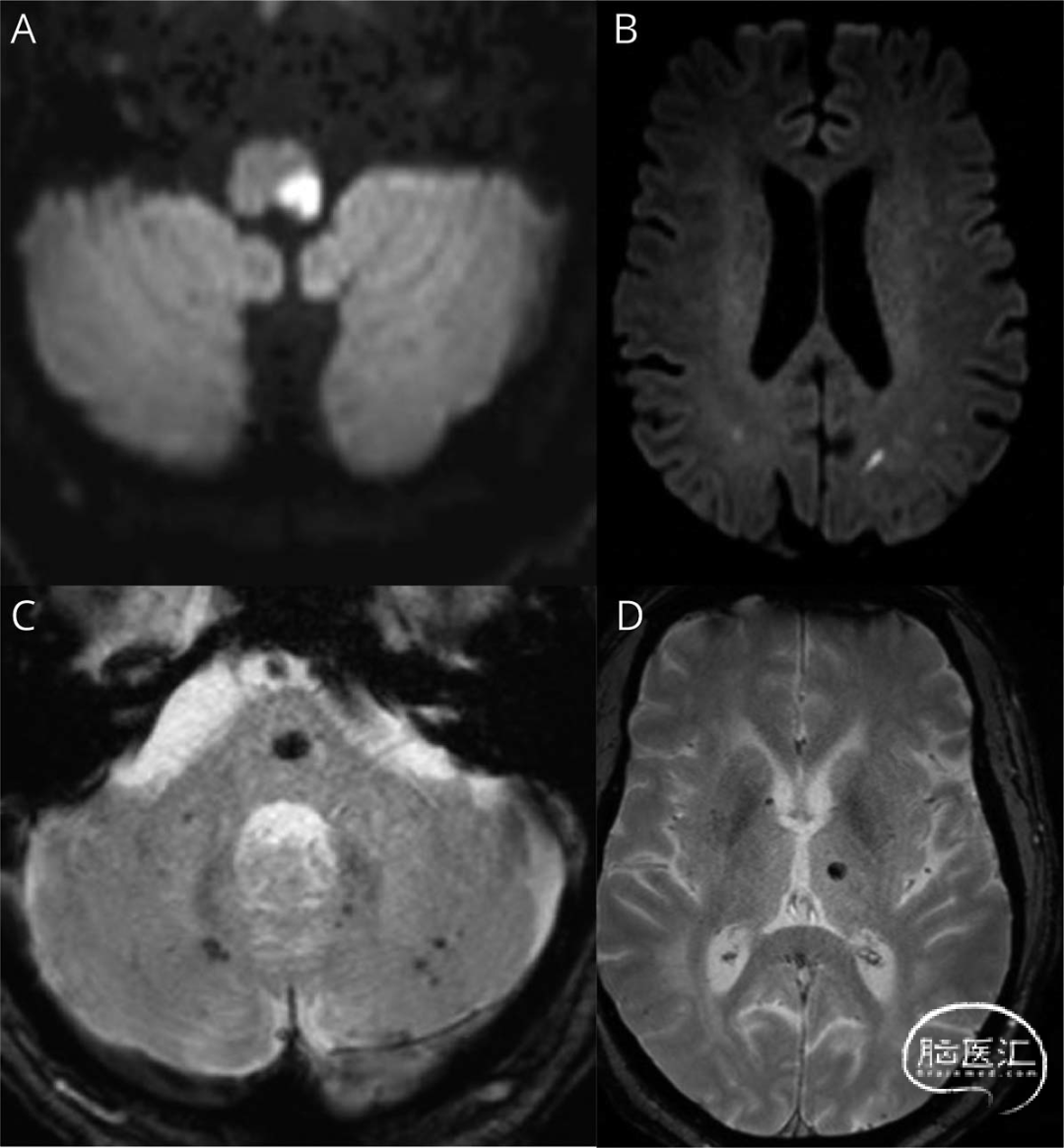

一名59岁男性,有未确诊的高血压史和6年前二尖瓣瓣环成形术史,醒后出现剧烈恶心、旋转性眩晕和头痛。入院时神经系统检查显示:凝视诱发左向共轭性眼震、左侧霍纳综合征、失声、右上肢温度觉缺失、左上肢小脑性共济失调,符合瓦伦贝格综合征表现。脑MRI证实左侧延髓超急性卒中(图1A)。鉴于弥散加权成像与液体衰减反转恢复序列存在不匹配表现,经与认证卒中神经专家讨论后,由神经科高级注册医师实施静脉溶栓治疗。患者随后被转入综合卒中中心接受标准化治疗。

24小时复查脑MRI确认左侧延髓梗死,并发现多区域超急性缺血灶(图1B),归因于为降低溶栓出血风险而初始进行的积极降压治疗。同时发现幕上及幕下多发急性微出血灶(图1C、D),考虑与溶栓治疗及初始高血压有关。经历需要长期ICU住院的复杂临床过程后,患者最终康复,仅遗留左侧面部及右上肢感觉减退,伴左上肢共济失调和步态不稳。

图1 脑磁共振成像(MRI)。急性期轴位弥散加权成像(DWI)(A)显示左侧延髓卒中。24小时后复查轴位MRI(含DWI序列)(B)显示新发大脑半球深部分水岭区病灶;小脑水平磁敏感加权成像(SWI)(C)与丘脑水平SWI(D)显示幕上及幕下多发急性微出血灶:

急性缺血性卒中两个月后,患者左侧鼻翼及额部出现溃疡。虽否认瘙痒症状,但承认频繁搔抓左侧感觉减退的面部区域。皮肤科检查显示广泛进行性溃疡,至少部分由搔抓所致。眼科检查发现左眼睑闭合不全及下睑外翻,系眼睑及周围组织瘢痕性改变继发所致,伴眼干症状但无角膜病变。

初期局部皮肤治疗收效甚微。遂于溃疡出现8个月后实施鼻部病灶切除术,两周后再行外科清创术并置入皮瓣。因皮肤病变持续广泛扩散,1个月后采用右侧滑车上动脉供血的额部皮瓣对左鼻翼及左颊内侧进行二次手术,40天后移除皮瓣。至14个月时,取左锁骨上区3.5×3.5 cm全层皮片移植,但次日患者自行拆除敷料并移除80%移植皮片。

卒中后第一年内,患者两次入住精神病院,确诊为混合型人格障碍(伴分裂样及不成熟特质特征)。开始接受抗精神病药及抗抑郁治疗。

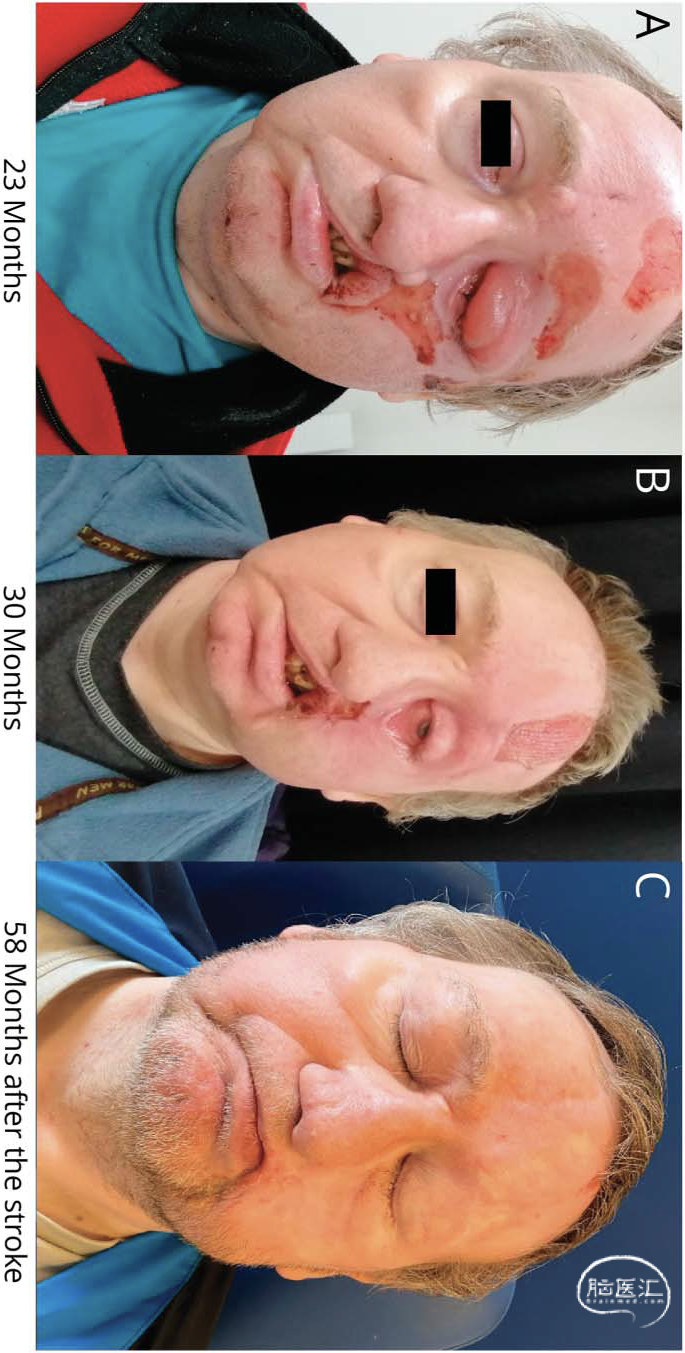

总体而言,卒中后前两年皮肤病变持续恶化,导致左鼻翼大软骨侵蚀、左眼睑严重水肿及暴露性角膜病变,继而引发角膜溃疡与永久性视力丧失(图2A)。

随后1.5年间,虽采用局部皮肤治疗(药膏)与精神科治疗(舍曲林)以防止搔抓,但患者依从性低且疗效欠佳(图2B)。

皮损出现3.5年后,因眼睑闭合不全与口角闭合功能障碍加重需进一步重建手术。通过睑板松解术联合改良Fricke颊瓣悬吊术完成左眼下睑全重建。一月后实施左下肢单侧重建术,松解瘢痕组织并采用锁骨上区全层皮片覆盖。术后15个月实现眼睑与口角功能完全恢复。末次随访(卒中后近5年)显示面部病变显著改善(图2C)。

图2 本研究患者三叉神经营养综合征病情演变照片。卒中后23个月(2020年8月;拍摄:P.M.)皮肤、眼睑及唇部病变情况(A)。卒中后30个月(2021年3月;拍摄:P.M.)经药物治疗及初步整形手术后的病变状态(B)。卒中后58个月(2023年7月;拍摄:C.M.O.)经进一步外科干预后的病变状态(C):

患者坚持接受非类固醇药膏与敷料常规皮肤治疗,以及精神科随访(奎硫平每日50mg,舍曲林每日100mg)。虽因广泛瘢痕化遗留轻度左侧面部感觉减退,但移植皮片区感觉逐渐恢复,且未出现新发搔抓性皮损。

讨论

三叉神经营养综合征(TTS)所致的三叉神经分布区皮肤溃疡是外侧延髓卒中的罕见并发症。皮肤病变可能源于神经营养性皮肤改变、感觉减退和感觉异常共同作用导致的非自主性皮肤损伤,本例患者因精神共病导致治疗依从性低下,可能加剧了病情进展。

除感觉缺失外,TTS还可引发感觉异常和感觉迟钝,表现为三叉神经皮区的灼烧感、瘙痒感、刺痛感或蚁行感¹´²。患者常通过搔抓受累区域缓解异常感觉,但因痛觉缺失,反复搔抓最终导致持续性溃疡³。皮损最常见于鼻翼部(鼻尖常不受累),较少见于同侧面颊、上唇及前额³⁻⁵。病变好发于三叉神经上颌支区域的原因尚不明确⁴。角膜病变亦可发生,角膜反射可能受影响。眼睑及眦部损伤亦有报道³。TTS的组织学表现无特异性⁶。

TTS最早由神经外科医生于20世纪初在三叉神经根切断术后发现⁷´⁸。三叉神经通路的中枢与外周部分损伤均可引发TTS。最常见病因是三叉神经痛治疗措施(包括三叉神经或其感觉神经节消融术)¹。引发瓦伦贝格综合征的卒中(通常与小脑后下动脉闭塞相关)是TTS的第二大常见病因³。其他报道的诱因包括听神经瘤、创伤、特发性TTS,以及脑干三叉神经核中枢性病变(如后颅窝肿瘤、延髓空洞症和脑炎)²。从三叉神经损伤到面部溃疡发生的潜伏期可从数周至数十年,中位时间为1年²´³。

TTS在包括卒中在内的神经内外科疾病中的总体发病率尚未明确,但似乎较为罕见。各年龄段人群均有病例报道,平均发病年龄55岁,男女比例1:2.2,可能与女性三叉神经痛患病率较高相关²⁻⁴。

TTS的病理生理机制兼具中枢性与外周性特点,可能是多因素作用的结果,与糖尿病神经病变有一定相似性。皮肤损伤部分呈"神经营养性",即与三叉神经核在脑干部分破坏导致的自主神经支配改变相关。三叉神经皮区感觉异常和瘙痒可能引发无意识的搔抓行为导致溃疡形成²´⁵。此外,由于三叉丘脑束损伤导致痛温觉减退或缺失,患者可能无法识别皮肤损伤(自伤性或意外性)。最后,本例患者的精神共病可能加剧皮损——其未始终遵循治疗指令或规律使用局部皮肤药物。

TTS易被误诊为皮肤恶性肿瘤、血管炎、盘状红斑狼疮、慢性肉芽肿性感染、坏疽性脓皮病或人工皮炎等心因性皮肤病。人工皮炎是一种心因性皮肤疾病,患者因潜意识需求而自我制造皮损³。因此TTS的识别具有挑战性,可能导致诊治延迟。

TTS治疗常较为困难,需采取防止自我损伤的措施、局部皮肤护理,有时需手术重建。部分病例应考虑心理支持和/或药物治疗以减少或消除自伤行为。本例患者在发病前3年虽经多次治疗尝试,病情仍持续恶化,直至采用更有效的多学科整合治疗方案后始见临床改善。

Neurology

. 2025 Aug 26;105(4):e213822. doi: 10.1212/WNL.0000000000213822. Epub 2025 Jul 30.

Pearls & Oy-sters: Trigeminal Trophic Syndrome From Lateral Medullary Stroke With Successful Multimodal Treatment

*本文转载自微信公众号“脑血管病及重症文献导读”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。