文章来源:中国脑血管病杂志, 2025, 22(9):587-600.

作者:杨东 姚维和 朱武生 刘新峰

基金项目:江苏省卫生健康委科研项目(H2023117)

作者单位:210002南京大学医学院附属金陵医院(东部战区总医院)神经内科

通信作者:刘新峰,Email:xfliu2@vip.163.com

![]()

摘要:目的构建融合影像组学特征与临床因素的急性前循环大血管闭塞性卒中患者机械取栓(MT)术后预后的预测模型并分析其预测价值。方法回顾性连续纳入急性前循环缺血性卒中血管内治疗登记数据库(ACTUAL)和南京卒中登记系统中2014年1月至2025年1月急性前循环大血管闭塞性卒中行MT的患者,收集患者的基线、临床及影像学资料,包括性别、年龄、既往史(心房颤动、高血压病、糖尿病)、吸烟史和入院收缩压、血糖、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、Alberta卒中项目早期CT评分(ASPECTS)及闭塞血管(颈内动脉、大脑中动脉)、急性卒中Org10172治疗试验(TOAST)分型(动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、其他)、侧支循环情况[美国介入与治疗神经放射学会/介入放射学会(ASITN/SIR)分级]、发病至到院时间、发病至穿刺时间、手术时间、发病至血管再通时间、血管再通情况[改良脑梗死溶栓(mTICI)分级]、术后72h症状性颅内出血、术后90d预后[改良Rankin量表(mRS)评分]。将所有患者按7∶3划分为训练集和验证集,训练集用于预测模型构建,验证集用于预测模型验证。在训练集中将患者分为预后良好(mRS评分0~2分)组和预后不良(mRS评分3~6分)组。将两组单因素Logistic回归分析中P<0.05的术前临床变量纳入多因素Logistic回归分析,筛选影响患者预后的临床危险因素。收集训练集患者术前头部MR轴位扩散加权成像,使用Python 3.6平台的Pyradiomics工具包进行影像组学特征提取,对提取的特征行一致性分析后予以标准化处理。在训练集中对提取处理后得到的影像组学特征值进行特征降维,采用最小绝对压缩和选择算子(LASSO)模型筛选特征,分别采用支持向量机(SVM)、k近邻、轻量级梯度提升机、随机森林及极限梯度提升算法将筛选得到的影像组学特征构建模型,各模型具体参数使用网格搜索交叉验证法获得。采用受试者工作特征(ROC)曲线分析并比较各影像组学模型的曲线下面积(AUC),筛选最合适的影像组学模型,并在验证集中验证,以该模型计算得到的对预后的预测概率值作为影像组学评分。在训练集中,将得到的影像组学评分及筛选出的临床危险因素作为自变量,以预后不良为因变量进行多因素Logistic回归分析,并采用列线图构建急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT预后的影像组学+临床因素综合预测模型。分别在训练集和验证集中比较临床因素预测模型、影像组学预测模型及影像组学+临床因素综合预测模型的AUC。结果共纳入急性前循环大血管闭塞性卒中行MT患者107例,男72例,女35例,年龄27~87岁,中位年龄64(56,71)岁。训练集74例,其中预后良好患者48例,预后不良患者26例;验证集33例,其中预后良好患者24例,预后不良患者9例。训练集患者入院NIHSS评分低于验证集患者[12(8,19)分比15(11,21)分,P=0.03],余基线、临床及影像学资料与验证集相比差异均无统计学意义(均P>0.05)。(1)将训练集中影响预后的单因素Logistic回归分析中差异有统计学意义的术前临床变量纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,年龄(OR=1.066,95% CI:1.003~1.133, P=0.039)及入院NIHSS评分(OR=1.126,95% CI:1.028~1.233, P=0.011)为急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT预后不良的独立危险因素。(2)共提取725个影像组学特征,观察者内一致性分析结果显示,影像组学特征中位组内相关系数(ICC)为0.75(0.56,0.87),ICC>0.7的特征424个,ICC>0.9的特征127个;观察者间一致性分析结果显示,影像组学特征的中位ICC为0.73(0.53,0.86)。经LASSO降维后筛选出12个最强相关特征并纳入影像组学预测模型构建。应用SVM、k近邻、轻量级梯度提升机、随机森林及极限梯度提升算法分别构建的影像组学预测模型的AUC为0.803、0.890、0.969、1.000及1.000,其在验证集的AUC分别为0.769、0.743、0.817、0.792和0.799,选择SVM作为影像组学模型构建的最终算法。将影像组学数据输入SVM得到每例患者的影像组学评分。(3)以影像组学评分、年龄及入院NIHSS评分构建预测急性前循环大血管闭塞性卒中行MT患者预后的影像组学+临床因素综合预测列线图模型。训练集中影像组学+临床因素综合预测模型ROC曲线的AUC为0.918(95%CI:0.831~0.969),高于影像组学预测模型(AUC为0.803;95%CI:0.694~0.886,P=0.026)和临床因素预测模型(AUC为0.784;95%CI:0.674~0.872,P=0.009);验证集中影像组学+临床因素综合预测模型的AUC为0.935(95%CI:0.792 ~ 0.991),与影像组学预测模型(AUC为0.769;95% CI:0.589~0.897,P=0.111)和临床因素预测模型(AUC为0.894;95% CI:0.737~0.974,P=0.602)差异均无统计学意义。影像组学+临床因素综合预测模型在训练集和验证集中均显示出良好的校准度(Hosmer-Lemeshow检验,P值分别为0.350、0.580)。结论影像组学+临床因素综合预测模型可有效预测急性前循环大血管闭塞性卒中行MT患者预后,其或可为临床决策提供一定依据。

![]()

缺血性卒中是我国居民首位致残、致死病因[1]。急性大血管闭塞性卒中致死、致残率可达77%[2]。机械取栓(mechanical thrombectomy, MT)对于急性大血管闭塞性卒中具有良好的治疗效果[3],是指南推荐的首选治疗方式[4],但即使闭塞血管经MT后成功再通,仍有约50%的缺血性卒中患者预后不佳[5]。临床和影像学因素均可能影响患者MT后的临床结局,分析这些因素有助于预测治疗风险,评估病情及预测预后,协助制定个体化的治疗决策。影像组学可提取高通量的影像学特征进行分析,筛选出最具价值的影像学特征,其结合机器学习构建预后预测模型有助于为临床应用提供更全面的信息,从而辅助临床决策[6-7]。影像组学在缺血性卒中病灶识别、早期结局预测及长期预后评估方面均体现出应用潜力,为卒中个性化精准医疗提供了新的可能性[8]。本研究拟基于MT术前MR扩散加权成像(DWI)序列影像组学和临床因素,利用机器学习技术构建急性前循环大血管闭塞性缺血性卒中行MT的预后预测模型,并评估其预测价值。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入急性前循环缺血性卒中血管内治疗登记数据库(endovascular treatment for acute anterior circulation ischemic stroke registry, ACTUAL)[9]和南京卒中登记系统[10]中2014年1月至2025年1月急性前循环大血管闭塞性卒中行MT治疗的患者。ACTUAL是一项多中心(中国10个省、直辖市的21家综合卒中中心)回顾性研究,登记了2014年1月至2016年6月急性前循环大血管闭塞性卒中并接受MT治疗的患者,排除了仅单纯动脉溶栓或者诊断伴有动脉瘤及动静脉畸形的患者。南京卒中登记系统自2002年启动,目前已注册16000余例缺血性卒中患者。

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)诊断为急性脑梗死[11];(3)影像学诊断为前循环大血管闭塞;(4)具有完善的术前MRI+MR血管成像(MRA)资料;(5)接受MT治疗。

排除标准:(1)伴颅内动脉瘤或脑动静脉畸形;(2)合并急性后循环大血管闭塞。

本研究方案经东部战区总医院临床研究伦理委员会审核批准(伦理审批号:2023DZKY-134-01)。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

1.2 资料收集

收集患者的基线、临床及影像学资料,包括性别、年龄、既往史(心房颤动[12]、高血压病[13]、糖尿病[14])、吸烟史[15]和入院收缩压、血糖、急性卒中Org10172治疗试验(trial of Org10172 in acute stroke treatment,TOAST)分型(动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、其他)[16]、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分[17]、Alberta卒中项目早期CT评分(Alberta stroke program early CT score, ASPECTS)[18]及闭塞血管(颈内动脉、大脑中动脉)、侧支循环、发病至到院时间、发病至穿刺时间、手术时间、发病至血管再通时间、血管再通情况、术后72h症状性颅内出血[19]、术后90d预后情况。

侧支循环采用美国介入与治疗神经放射学会/介入放射学会(American Society of Interventional and Therapeutic Neuro adiology/Society of Interventional Radiology, ASITN/SIR)分级[20]评估。采用改良脑梗死溶栓(modified thrombolysis in cerebral infarction, mTICI)分级评估血管再通情况,以术后最终血管造影mTICI分级2b~3级为血管成功再通[21]。采用术后90d改良Rankin量表(mRS)评估患者预后,mRS评分0~2分为预后良好,mRS评分3~6分为预后不良[22]。

1.3 分组

将所有患者按7∶3划分为训练集和验证集。训练集用于预测模型构建,验证集用于预测模型验证。

根据患者术后90d mRS评分分别将训练集和验证集的患者分为预后良好组和预后不良组。

1.4 临床因素预测模型构建

将训练集中单因素Logistic回归分析中P<0.05的术前临床因素纳入多因素Logistic回归分析,筛选影响患者预后的临床危险因素,构建预测患者预后的临床因素模型。

1.5 影像组学分析及预测模型构建

收集训练集患者术前头部MR轴位DWI序列的医学数字成像与通信(digital imaging and communications in medicine, DICOM)格式作为影像组学分析对象。

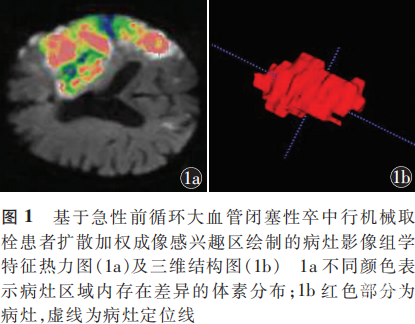

1.5.1 图像分割与标注:使用ITK-SNAP软件导入DICOM格式的MR文件,在DWI序列中将高信号区域作为感兴趣区连续分割并标注(图1a,1b)。完成分割标注后生成相应图像与蒙版Nifti格式文件,进行图像标准化处理后,以2mm×2mm×2mm像素进行图像重采样。

1.5.2 影像组学特征提取:使用Python 3.6平台的Pyradiomics工具包进行影像组学特征提取。从勾画的管壁、管腔标注中提取相应影像组学特征值。提取的影像组学特征[23]:(1)一阶统计量特征,包括强度、熵等18个特征;(2)二维及三维形状特征,包括最大直径、最小直径、球度、表面积、体积等14个特征;(3)纹理特征,包括灰度共生矩阵特征、灰度游程矩阵特征等73个基于灰度的纹理特征,使用小波变换(在三维图像中的每个维度应用高通或低通滤波器进行处理,可产生8个滤波结果)及卷积核为2.0、3.0、4.0、5.0mm的高斯拉普拉斯算子(Laplacian of Gaussian, LoG),经滤波变换后重复提取上述纹理特征。对提取的特征进行一致性分析后予以标准化处理。

影像组学特征提取中应用滤波器可增强或提取特定尺度或频率下的图像信息,从而揭示不同层次的病灶异质性[24]。小波变换主要用于频率分辨率分析,将图像分解为不同频率和不同方向(水平、垂直、对角)的子带,然后在各子带上分别提取特征[25]。LoG滤波器主要用于空间尺度分析,通过不同σ值提取特定大小结构(斑点)和边缘的特征,σ值越大,表示关注的尺度越大[25]。

1.5.3 影像组学特征降维及筛选:应用Python 3.6平台Scikit-learn软件包中的train_test_split模块在训练集中对提取处理后得到的影像组学特征值进行特征降维。使用t检验进行特征降维,筛选t检验中P<0.05的变量纳入后续分析。特征筛选采用最小绝对压缩和选择算子(least absolute shrinkage and selection operator, LASSO)模型,使用5折交叉验证,最大迭代次数设定为106次。将筛选得到的影像组学特征纳入后续模型构建。

1.5.4 影像组学预测模型构建及评分计算:使用Python 3.6平台Scikit-learn软件包自定义脚本实现机器学习模型算法调用。采用支持向量机(support vector machine, SVM)、k近邻、轻量级梯度提升机、随机森林及极限梯度提升算法分别构建模型,各模型具体参数使用网格搜索交叉验证法获得。采用受试者工作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲线分析并比较各模型的曲线下面积(area under the curve, AUC),并在验证集中验证,筛选最合适的影像组学模型。以该模型计算得到的对预后的预测概率值作为影像组学评分。

1.6 影像组学+临床因素综合预测模型构建

在训练集中,将基于“1.5.4”部分得到的影像组学评分及筛选出的术前临床危险因素作为自变量,以预后不良为因变量进行多因素Logistic回归分析,并采用列线图构建预测急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT预后不良的影像组学+临床因素综合预测模型。

1.7 模型验证

分别在训练集和验证集中比较临床因素预测模型、影像组学预测模型及影像组学+临床因素综合预测模型预测急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT后预后不良的AUC。

1.8 统计学分析

采用SPSS 22、R软件(4.3.2版;http://www.r-project.org/)及MedCalc 12.3软件进行统计学分析。采用Kolmogorov-Smirnov检验对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。等级资料采用χ2检验。通过ROC评估各模型的预测效能,计算AUC并采用Delong检验比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

采用Dice相似系数(Dice similarity coefficient, DSC)评估不同影像学图像分割一致性,并通过组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)比较影像组学特征的组间一致性和组内一致性。由1名研究者完成患者图像分割标注3个月后,随机选定30例患者再次行图像分割标注及影像组学特征提取,使用DSC评估前后两次图像分割的一致性,并使用ICC计算前后两次提取特征的观察者内一致性。随机选择30例患者由另1名研究者再次完成图像分割标注及影像组学特征提取,使用DSC评估两名研究者图像分割的一致性,并使用ICC计算二者提取特征的观察者间一致性。采用Hosmer-Lemeshow拟合优度检验评估模型预测概率与实际观测概率的一致性,P>0.05提示模型校准度良好,P≤0.05提示模型校准度不佳。

2 结果

共纳入前循环大血管闭塞性卒中行MT患者107例,男72例,女35例,年龄27~87岁,中位年龄64(56,71)岁。训练集74例,其中预后良好患者48例,预后不良患者26例;验证集33例,其中预后良好患者24例,预后不良患者9例。

2.1 训练集与验证集患者基线、临床及影像学资料比较

训练集患者入院NIHSS评分低于验证集患者[12(8,19)分比15(11,21)分,P=0.03],余基线、临床及影像学资料与验证集相比差异均无统计学意义(均P>0.05)。

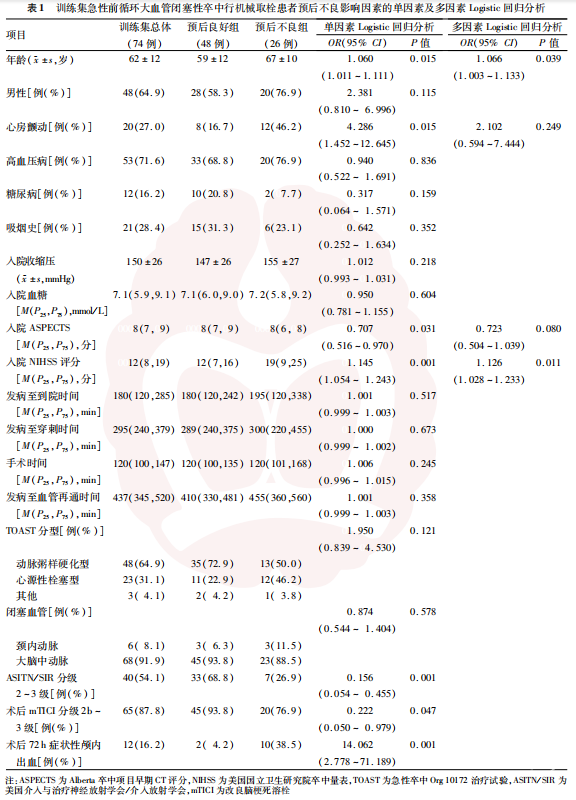

2.2 临床因素预测模型

将训练集中单因素Logistic回归分析中差异有统计学意义的术前临床变量纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,年龄(OR=1.066,95% CI:1.003~1.133,P= 0.039)及入院NIHSS评分(OR=1.126,95% CI:1.028~1.233,P= 0.011)为急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT预后不良的独立危险因素。见表1。

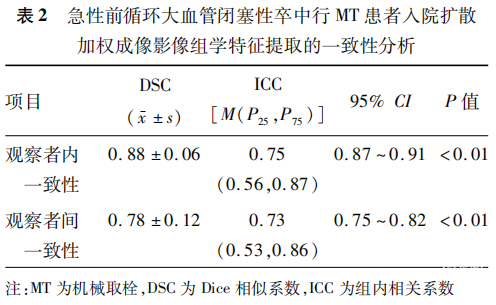

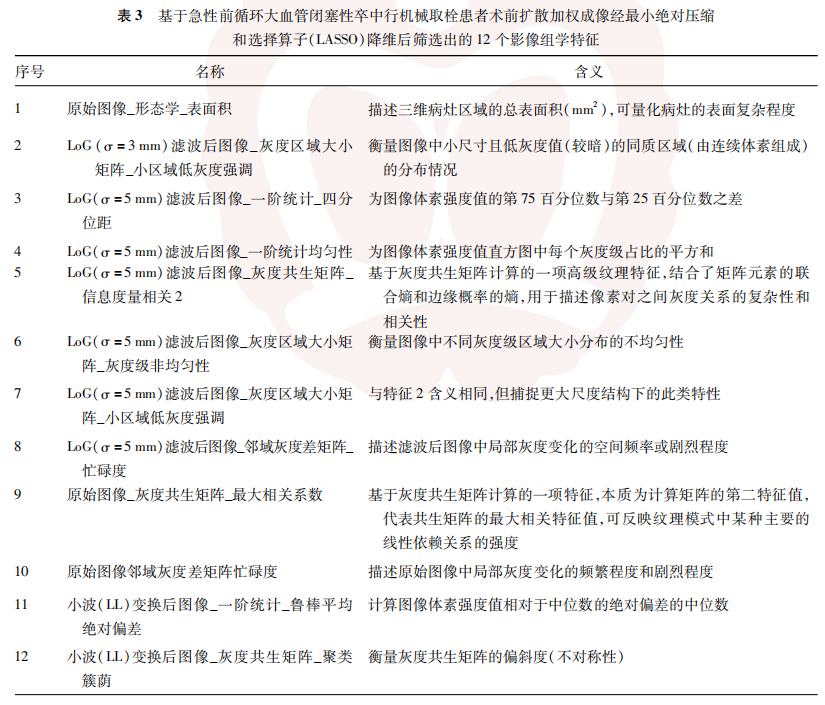

2.3 影像组学预测模型

共提取725个影像组学特征,观察者内一致性分析结果显示,影像组学特征中位ICC为0.75(0.56,0.87),ICC>0.7的特征424个,ICC>0.9的特征127个;观察者间一致性分析结果显示,影像组学特征的中位ICC为0.73(0.53,0.86)。见表2。经LASSO降维后筛选出12个影像组学特征纳入影像组学预测模型中。见表3,图2。

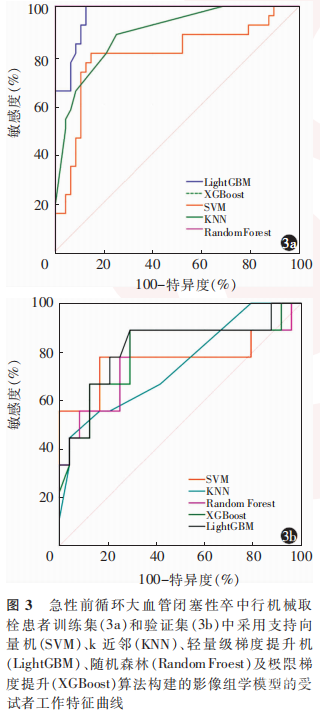

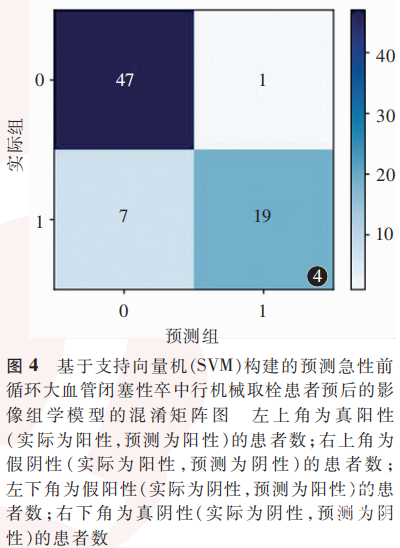

应用SVM、k近邻、轻量级梯度提升机、随机森林法及极限梯度提升算法构建的影像组学预测模型在训练集的AUC分别为0.803、0.890、0.969、1.000和1.000(图3a),在验证集的AUC分别为0.769、0.743、0.817、0.792和0.799(图3b)。随机森林和极限梯度提升算法在训练集上的AUC达1.000,这种在有限的数据集上的完美表现极有可能是模型过度学习拟合了训练数据中的特定特征,而非普适性规律,从而导致模型泛化能力下降;k近邻和轻量级梯度提升机算法在训练集的AUC为0.890和0.969,非常接近于1,考虑存在过度拟合,其在验证集的AUC为0.743和0.817,与训练集上的AUC有一定差距,表明模型泛化能力较低;SVM模型在训练集和验证集上的AUC分别为0.803和0.769,其差距较小,表明其泛化能力良好,未严重过拟合[26]。因此选择SVM作为影像组学模型构建的最终算法。基于SVM算法构建的影像组学预测模型混淆矩阵见图4。

将影像组学数据输入SVM得到每例患者的影像组学评分。基于线性系数构建的影像组学评分计算公式为:0.05139998×原始图像_形态学_表面积-0.000561399× LoG(σ=3mm)滤波后图像_灰度区域大小矩阵_小区域低灰度强调+ 0.016600889 × LoG(σ=5mm)滤波后图像_一阶统计_四分位距-0.008447619×LoG(σ=5mm)滤波后图像_一阶统计均匀性+ 0.02133575×LoG(σ=5mm)滤波后图像_灰度共生矩阵_信息度量相关2+0.022417577×LoG(σ=5mm)滤波后图像_灰度区域大小矩阵_灰度级非均匀性-0.000874925×LoG(σ=5mm)滤波后图像_灰度区域大小矩阵_小区域低灰度强调+0.0275159×LoG(σ=5mm)滤波后图像_邻域灰度差矩阵_忙碌度+ 0.01655334×原始图像_灰度共生矩阵_最大相关系数+0.111854409×原始图像邻域灰度差矩阵忙碌度+0.0248508×小波(LL)变换后图像_一阶统计_鲁棒平均绝对偏差-0.078284967×小波(LL)变换后图像_灰度共生矩阵_聚类簇荫。

2.4 影像组学+临床因素综合预测模型

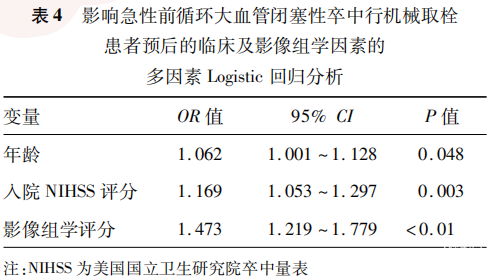

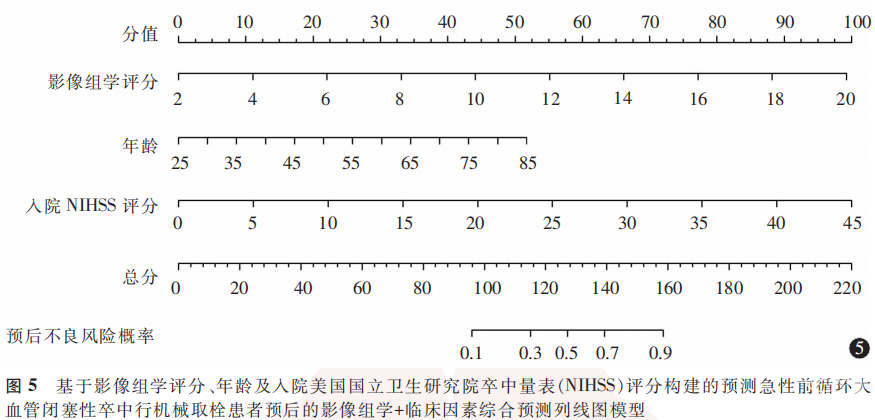

以影像组学评分及年龄、入院NIHSS评分为自变量行多因素Logistic回归分析,结果显示,上述3项因素均为急性前循环大血管闭塞性卒中行MT患者预后不良的影响因素。见表4。联合年龄、NIHSS评分和影像组学评分构建的影像组学+临床因素综合预测列线图模型。见图5。

2.5 模型验证

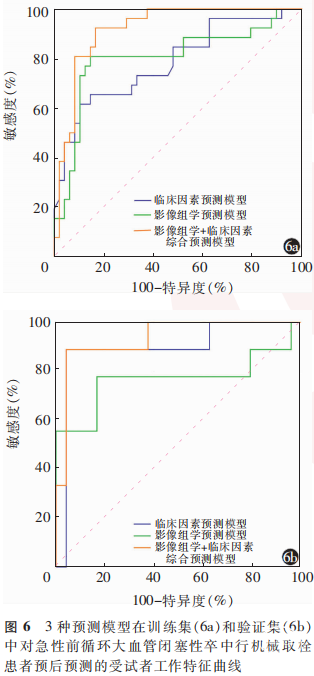

训练集中影像组学+临床因素综合预测模型ROC曲线的AUC为0.918(95%CI:0.831~0.969),高于单纯影像组学预测模型(AUC为0.803,95%CI:0.694~0.886,P=0.026)和临床因素预测模型(AUC为0.784,95%CI:0.674~0.872,P=0.009);验证集中影像组学+临床因素综合预测模型的AUC为0.935(95%CI:0.792 ~ 0.991),与单纯影像组学预测模型(AUC为0.769,95%CI:0.589~0.897,P=0.111)和临床因素预测模型(AUC为0.894,95% CI:0.737~0.974,P=0.602)差异均无统计学意义。见图6。影像组学+临床因素综合预测模型在训练集和验证集中均显示出良好的校准度(Hosmer-Lemeshow检验,P值分别为0.350、0.580)。

3 讨论

本研究纳入107例行MT的急性前循环大血管闭塞性卒中患者,将术前DWI序列影像组学特征与核心临床因素(年龄、入院NIHSS评分)相融合构建了综合预测模型,结果显示,在训练集中综合预测模型对患者预后的预测效能优于单纯影像组学预测模型和单纯临床因素预测模型。

本研究结果显示,年龄及入院NIHSS评分与急性缺血性卒中行MT患者预后相关,这与既往研究结果一致。荷兰急性性缺血性卒中血管内治疗多中心随机临床试验(multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke in the Netherlands, MR CLEAN)[27]和MR CLEAN注册研究[28]共纳入1988例MT患者,结果显示,年龄与脑血管软脑膜侧支循环成负相关,患者年龄每增加10岁,侧支循环储备降低8%(OR=0.92,95% CI:0.86~0.98,P=0.01)[29]。接受MT治疗的缺血性卒中患者中,年龄>80岁患者(1686例)病死风险是≤80岁患者(7614例)的1.99倍(OR=1.99,95%CI:1.76 ~ 2.25,P<0.01)[30]。另一项研究显示,90岁以上缺血性卒中患者(26例)MT后颅内症状性出血发生率(OR=6.00,95% CI:1.34~55.20,P=0.02)及病死率(OR=9.33,95% CI:2.88~47.97,P< 0.01)均高于90岁以下患者(188例)[31]。一项研究纳入264例缺血性卒中行MT患者,根据年龄分为5组,结果显示,患者年龄每增加1岁,卒中后3个月良好独立功能(mRS评分0~2分)率降低7%(OR=0.93,95%CI:0.90~0.95),而护理依赖(mRS评分3~5分)风险增加4%(OR=1.04,95%CI:1.01~1.07),死亡(mRS评分6分)风险增加6%(OR=1.06,95%CI:1.04~1.09)[32]。另有研究显示,缺血性卒中行MT后90d预后不良(mRS评分≥3分;78例)患者的基线NIHSS评分高于预后良好(mRS评分<3分;66例)患者[14.23(10.81,18.21)分比10.20(7.95,13.26)分,P=0.019],基线NIHSS评分是缺血性卒中患者行MT后90d预后不良的独立危险因素(OR=2.57,95% CI:1.912~2.853,P= 0.023)[33]。急性前循环大血管闭塞性卒中患者MT后90d预后不良(mRS评分≥3分)风险随基线NIHSS评分增加(OR=1.102,95% CI:1.013~1.199,P= 0.023)[34]。

目前针对急性缺血性卒中行MT患者预后的预测模型较多,如采用“年龄-侧支循环-血糖-ASPECTS-NIHSS评分”量表预测急性缺血性卒中患者行MT后结局[35],采用“ASPECTS-血糖-侧支循环-取栓次数-发病至穿刺时间”评分预测MT患者术后症状性颅内出血风险[36]及采用“静脉溶栓-侧支循环-血糖-中性粒细胞与淋巴细胞比值-NIHSS评分”量表预测MT后无效再通风险[37]等。上述模型结合了临床及影像学危险因素,但并未纳入影像组学特征。既往研究显示,DWI高信号对脑梗死预后评估具有一定价值,但仅根据DWI影像学形态特征预测急性脑梗死的预后仍有局限,如存在高比例的逆转率、作为梗死核心标志物的推荐级别不高、诊断效率不高等[38]。影像组学可将影像学图像进行数据提取、挖掘及分析,较常规影像学特征更加精确,且可重复性较好[39]。有研究显示,基于CT的纹理特征分析可评估急性缺血性卒中的缺血范围[40],基于MR图像的纹理特征分析可预测急性缺血性卒中(未行MT治疗)发病后7h内的出血转化风险[41]。另有研究显示,基于MR表观弥散系数(apparent diffusion coefficient, ADC)序列纹理特征的影像组学模型可评估前循环脑梗死患者预后[42],通过MR纹理特征可预测早期卒中后认知障碍[43]。

将影像组学特征与临床危险因素相结合可评估卒中后缺血脑组织病理学改变,对急性脑梗死预后具有一定的预测效能。Wang等[44]研究纳入598例急性脑梗死患者,分析得出基于DWI的11项影像组学特征,将其与年龄、脑梗死后出血转化及卒中后24h NIHSS评分等临床因素联合,结果显示,影像组学与临床因素联合模型可用于预测行标准药物治疗的急性脑梗死患者发病后90d的神经功能预后(训练集AUC为0.80,95%CI:0.75~0.86;验证集AUC为0.73,95% CI:0.63~0.82)。Zhou等[45]纳入522例急性缺血性卒中患者,基于DWI和ADC的7项影像组学特征与临床因素(年龄、性别、既往卒中史、糖尿病、基线mRS评分和基线NIHSS评分)联合预测急性脑梗死患者经药物治疗出院后6个月的预后情况,结果显示,其预测效能优于单纯临床模型(训练集AUC为0.868比0.823,P=0.004;验证集AUC为0.890比0.844,P=0.004)和影像组学模型(训练集AUC为0.868比0.767,P<0.01;验证集AUC为0.890比0.784,P<0.01)。一项研究纳入了行MT、静脉溶栓及药物治疗的190例急性缺血性卒中患者,结果显示,临床因素(年龄、性别及基线NIHSS评分)+常规MRI (DWI-ASPECTS)+影像组学(联合液体衰减反转恢复序列和ADC等提取出的6项影像组学特征)的综合模型对急性脑梗死患者发病后90d预后的预测效能高于单纯临床模型(训练集AUC:0.926比0.791,P=0.003;验证集AUC:0.864比0.763,P=0.031)和影像预测模型(训练集AUC:0.926比0.815,P=0.001;验证集AUC:0.864比0.825,P=0.041)[46]。一项研究基于168例行静脉溶栓或常规药物治疗的缺血性卒中患者ADC和灌注图像提取出7项影像组学特征,结果显示,基于缺血半暗带定量分析的影像组学特征可作为预测急性缺血性卒中患者卒中后3个月预后的标志物,提取出的7项影像组学特征形成的影像组学评分对于急性缺血性卒中患者发病后90d预后具有一定的预测效果(训练集AUC为0.783,95%CI:0.757~0.808,P<0.01;验证集AUC为0.695,95% CI:0.667 ~ 0.723,P<0.01)[47]。Qiu等[48]纳入67例接受静脉溶栓的缺血性卒中患者,结果显示,基于CT和CT血管成像提取的12项影像组学特征可用于预测急性缺血性卒中患者静脉溶栓治疗后的血管再通情况(训练集平均AUC为0.85±0.03, P<0.01)。

目前应用影像组学特征构建的急性脑梗死患者预后预测模型大多针对非大血管闭塞性卒中,对急性大血管闭塞性卒中行MT患者预后的预测模型较少,且多使用CT进行影像组学数据提取。一项单中心回顾性研究纳入了64例前循环大血管闭塞患者,结果显示,基于CT的纹理特征分析提取出的14项影像组学特征可预测急性缺血性卒中患者行MT后90d临床结局,其中灰度游程长度矩阵-长游程高灰度值强调值>4885.0预测效果最佳(OR=11.06,95% CI:2.51~48.77,P= 0.001[49])。Sun等[50]研究纳入了174例前循环大血管闭塞行MT患者,基于CT图像筛选出9项影像组学特征,联合基线NIHSS评分、出血性转化、中性粒细胞与淋巴细胞比值及入院血糖水平构建综合预测模型,结果显示,该模型可用于MT后无效再通风险预测(训练集AUC为0.860,95%CI:0.801~0.919;验证集AUC为0.775,95% CI:0.605~0.945)。

本研究采用DWI序列提供病灶信息,通过影像组学特征提取评估人眼难以识别的细微图像特征,有利于更好地反映缺血脑组织的微观结构变化。本研究验证集中影像组学+临床因素综合预测模型的ROC曲线AUC高于训练集,这可能与验证集中NIHSS评分高于训练集有关。

本研究存在一定的局限性。(1)数据来源于多中心研究数据库,影像学设备不统一,图像数据信息规格不完全一致,可能对研究结果产生一定的影响;(2)进行人工图像分割提取后再由软件进行标准化处理,可能会导致效率和选择偏倚;(3)仅采用单一DWI序列进行研究,后期可纳入ADC、液体衰减反转恢复及T2等序列进行多模态研究,增加结果准确性;(4)纳入的样本量较小,易导致过拟合和虚假阳性结果,可能影响模型稳定性,未来需多中心大样本研究进一步验证。

*本文转载自微信公众号“中国脑血管病杂志”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。