目的

本文旨在提供一种系统性方法,基于磁共振成像(MRI)中磁敏感信号异常模式建立放射学鉴别诊断。磁敏感加权成像(SWI)是一种具有优异空间分辨力和卓越对比分辨力的三维序列技术,其源于并已基本取代二维T2*加权序列。当前,SWI涵盖不同厂商生产的各类高空间分辨率磁敏感增强序列。

方法

诸多病变在SWI上具有特征性表现模式。我们既选取了临床常见病例,也纳入了可能造成诊断挑战的罕见病例。针对每种病变均进行详细探讨,重点分析SWI显像的突出特征,并强调与其他病变的关键鉴别点。

结果

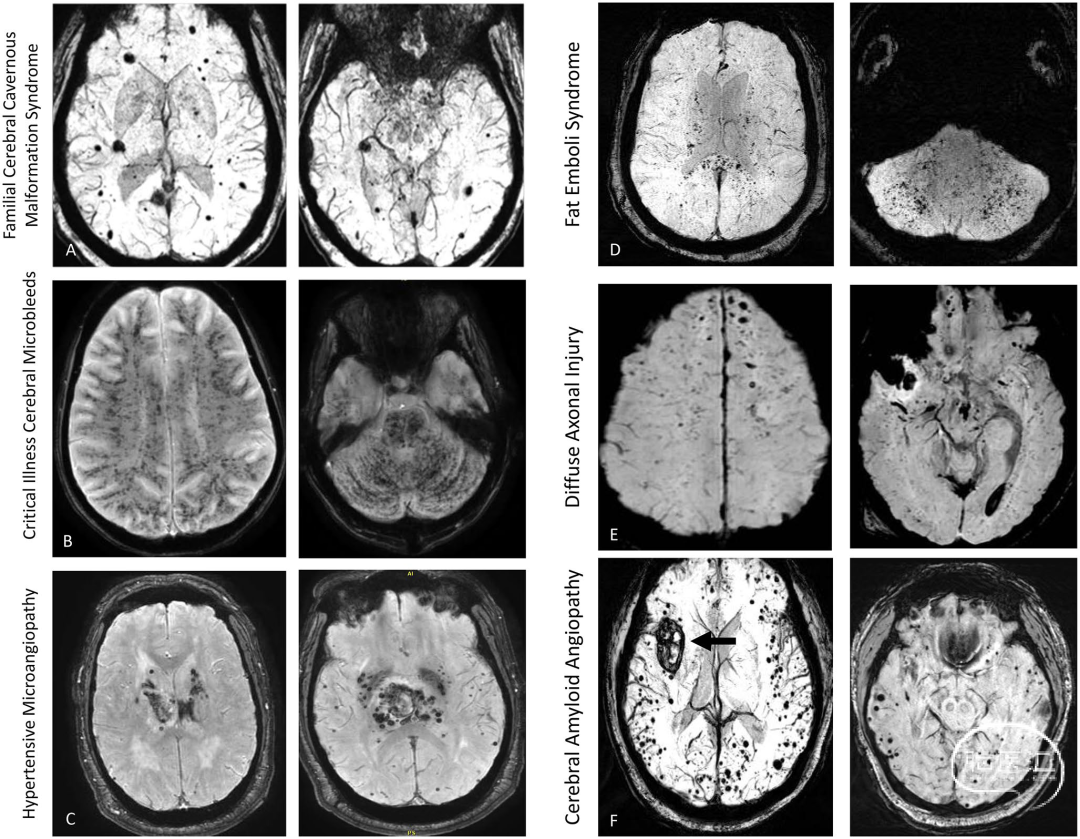

第一类描述了随机分布磁敏感信号异常的病变。根据弥漫性脑部磁敏感灶(如弥漫性轴索损伤)的形态、大小及特征性分布差异进行细分,同时关注虽位置随机但与特定病变(如脓肿)相关的实例,并提供正确诊断各类病变的线索。第二类重点讨论可根据解剖位置分类的病变,包括外周分布(如脑沟含铁血黄素沉积)与中央分布病变的鉴别。

结论

掌握SWI磁敏感信号模式及其背后物理原理,对提升MRI判读能力至关重要。

磁敏感加权成像(SWI)是一种利用顺磁性物质(如铁、钙化、脱氧血红蛋白及顺磁性对比剂)与抗磁性物质产生磁敏感伪影的MRI序列[1-3]。研究表明,SWI能显著提高多种病变的检出率和诊断准确性,从而改善患者预后[4-6]。例如,SWI对脱氧血红蛋白的顺磁性高度敏感,可有效识别微出血——这是后续将讨论的多种疾病进程中的重要组成部分。

理解不同病理对应的磁敏感信号缺失模式,有助于最大化该序列的临床应用价值。本文通过分析SWI特征模式,旨在鉴别具有相似临床和/或影像学表现的不同病变。这些病变既可呈解剖学分布,也可呈非解剖学分布。

定义与临床意义

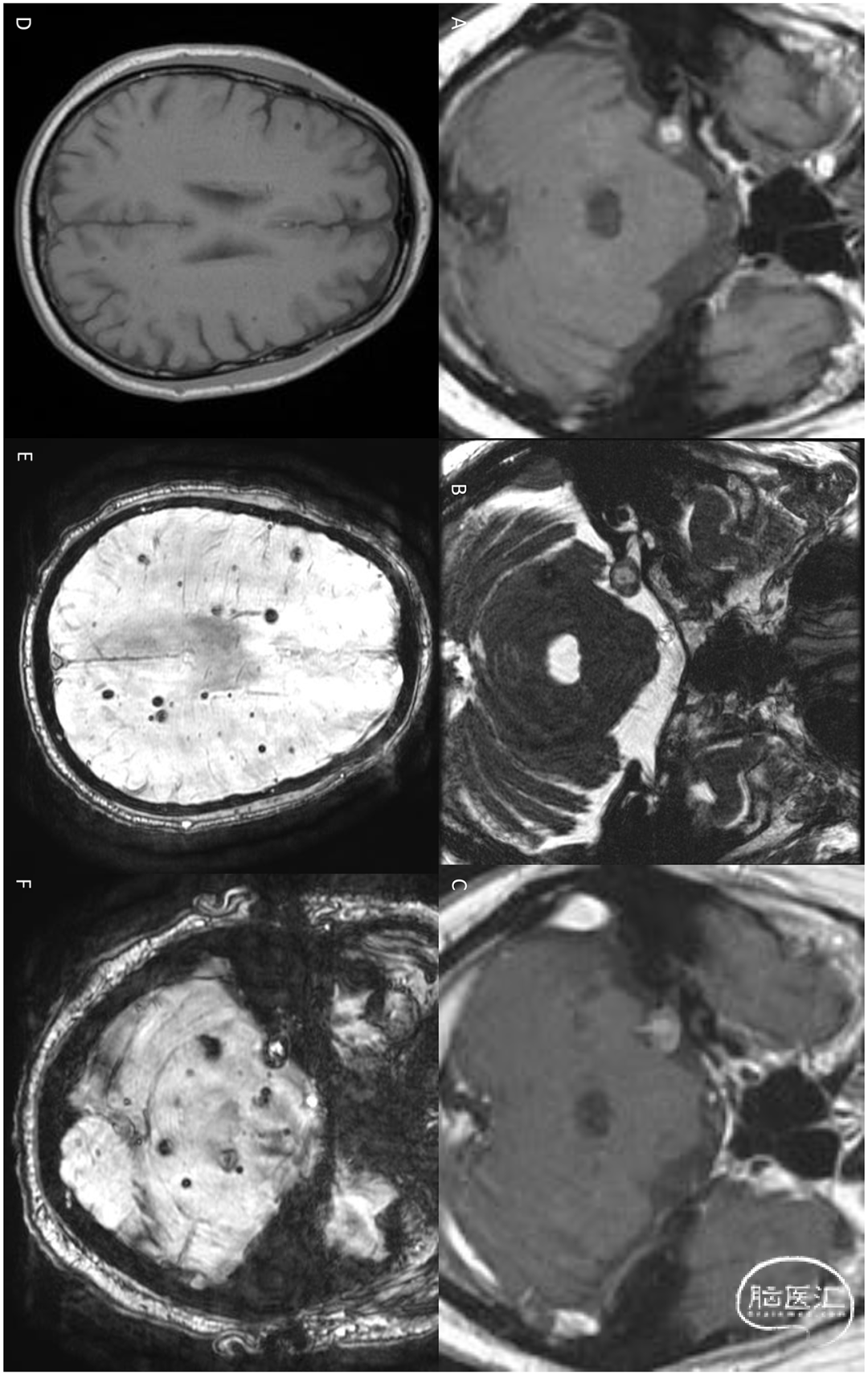

海绵状血管畸形(CMs)是一种低血流性血管病变,其特征为成簇的发育不良窦状血管腔隙,内衬单层上皮细胞,缺乏平滑肌,且无脑实质间隔[7,8]。其患病率约为0.4%[8]。虽然最常见于脑和脊髓,CMs可发生于全身各处。在脑部,CMs可累及大脑半球、脑干、小脑、颅神经、硬脑膜和脊髓。其大小可从微小(<1mm)到巨大(>数厘米)不等[9]。大多数位于幕上区域,约20%位于脑干(图1A)[7]。

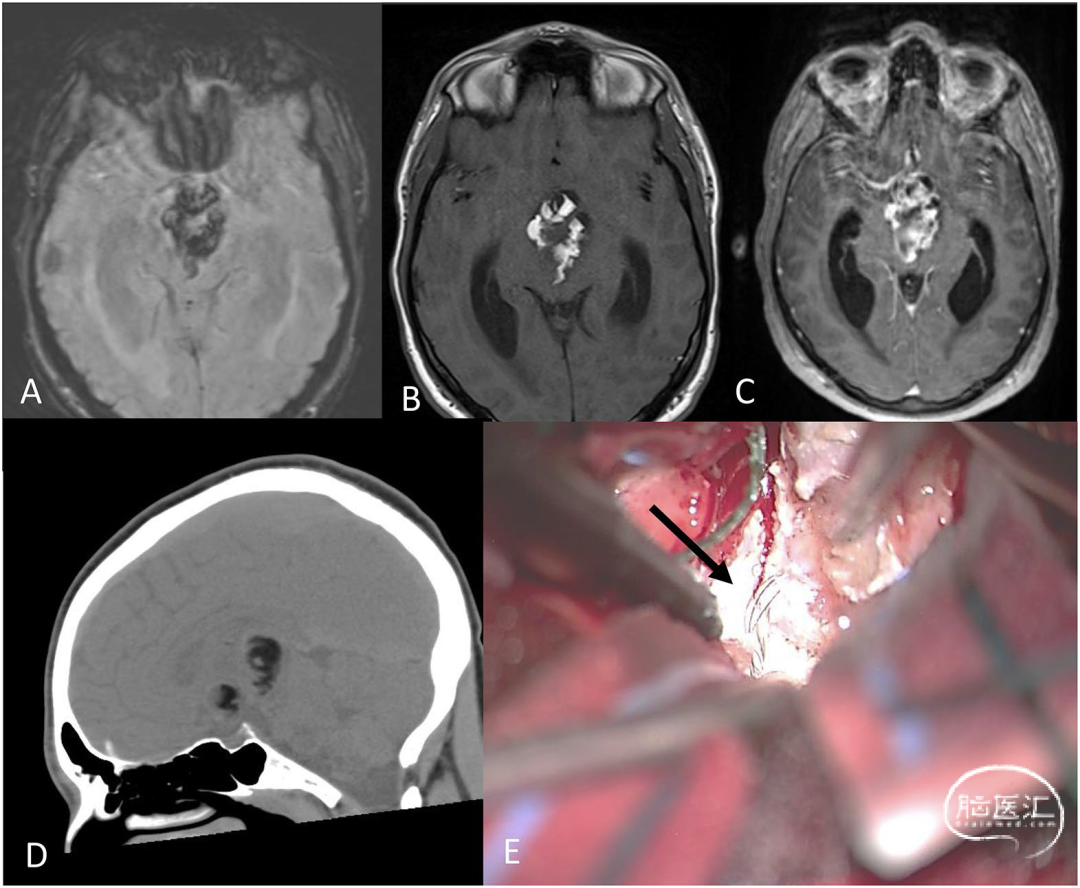

图1 弥漫性随机分布的脑微出血可出现在多种临床场景中,这些微出血散布于大脑和小脑半球。除临床病因线索外,磁敏感成像上存在可识别的特征模式。以下均为SWI轴位图像:A)家族性脑海绵状血管畸形综合征表现为多发大小不一的低信号灶,对应CMs的微出血。这些病灶可出现在脑实质任何部位。全脑放疗后因放射性微血管病和/或诱发性海绵状血管畸形也可出现类似表现。(B)危重症脑微出血通常数量众多、体积小、大小均一,主要分布于皮层下白质和胼胝体,但罕见于皮层、深部/脑室周围白质、基底节和丘脑。其分布可能与脂肪栓塞综合征(D)相似,但CICM不应出现扩散受限。高原脑水肿可见相同模式。(C)高血压性脑微出血主要聚集于基底节、丘脑、脑桥和小脑。通常较小(<5mm)但大小可有差异。可能同时存在出血性卒中后遗的大范围病灶。(D)脂肪栓塞综合征的脑微出血数量众多且弥漫分布,累及皮层下白质、胼胝体和内囊,而放射冠和半卵圆中心相对 spared。其分布与弥漫性轴索损伤(DAI)有重叠。虽然FES和DAI均可发生于创伤,但潜在鉴别点包括微出血的大小和形态——FES所致微出血通常小而均匀。(E)弥漫性轴索损伤的微出血发生在不同组织密度交界处,如灰白质交界区、胼胝体和脑干。与CICM(B)或FES(D)相比,这些病灶大小更具异质性。需与通常发生于额叶下部和颞叶前部皮层的脑挫伤鉴别。(F)脑淀粉样血管病(CAA)微出血随机分布于脑叶,但好发于灰白质交界区。病灶大小不一,多数较小,但若出现大叶性微出血(箭头)、脑沟蛛网膜下腔出血或皮质铁沉积则支持CAA诊断:

家族性与散发性

CMs的确切发病机制尚未完全阐明。虽然多数病例为散发性,但约20%的CMs患者具有家族性形式,称为家族性脑海绵状血管畸形综合征(FCCM)。FCCM是一种常染色体显性遗传病,由CCM1(KRIT1)、CCM2(malcavernin)或CCM3(PDCD10)三个基因之一突变引起[10]。该综合征在西班牙裔美国人和墨西哥裔人群中尤为常见。

放射性诱发

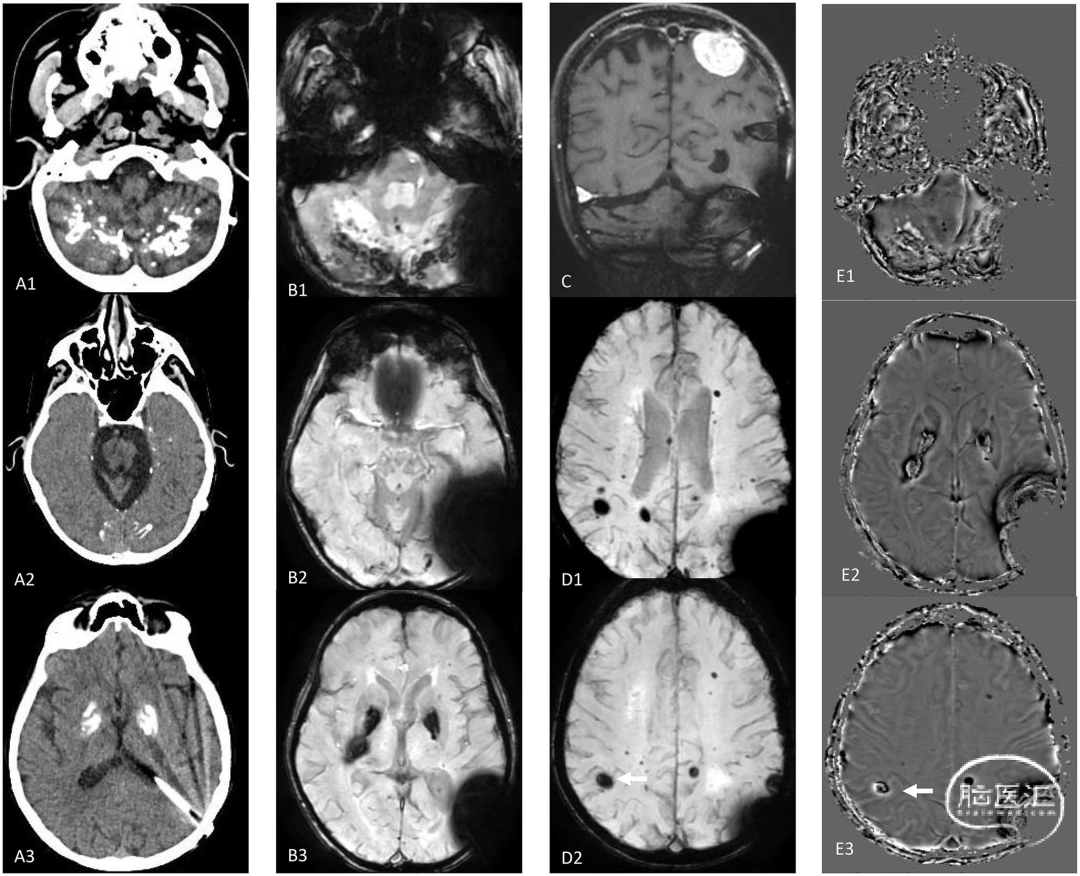

接受过中枢神经系统(CNS)放射治疗的患者脑实质中可出现类似CMs的出血性病变。虽然其中部分放射性血管病变在病理学上与CMs相似,但另一些则表现为纤维蛋白样血管坏死伴复杂的渗出性凝固物重组[11]。尽管如此,这些放疗后血管病变在CT和MRI上的影像特征与散发性CMs相似(图2)。其发生率约为10年内3-4%,25年内可升至60%。儿童期接受CNS放疗和化疗后可出现矿化性微血管病(营养不良性钙化)。放射性钙化好发于基底节和小脑(图2)。这些钙化在SWI上易于检测,但由于其几何复杂性,在相位图像上也会呈现复杂信号。

图2 35岁男性患者,7岁时因小脑髓母细胞瘤接受手术切除及放化疗。(A1-3)轴位平扫CT图像显示累及小脑半球、旁正中枕叶和基底节的矿化性微血管病和营养不良性钙化。(B1-3)相同层面的SWAN成像显示与钙化相关的磁敏感信号。(C)脂肪抑制增强T1加权成像显示左侧顶叶脑膜瘤(推测为放射性诱发)。(D1-2)SWAN最小密度投影图像显示脑实质内多发磁敏感灶,CT上未见对应病灶。(E1-3)相同层面的相位图像能够可靠区分:小的球形病灶为微出血(低信号),较大且几何形态更复杂的病灶(例如右顶叶病变,白色箭头)显示复杂信号。此外,小脑和基底节区大范围的营养不良性钙化也显示复杂信号:

临床表现

虽然大多数CMs无临床症状,但有症状病例多表现为头痛、癫痫或神经功能缺损,通常与病变位置和出血事件相关。偶然发现的CMs出血风险较低,估计为每年0.33%,而未治疗CMs的总体年出血率较高,约为2.4%[12,13]。症状性出血的危险因素包括既往出血史、脑干位置以及伴发的硬脑膜静脉异常[14]。

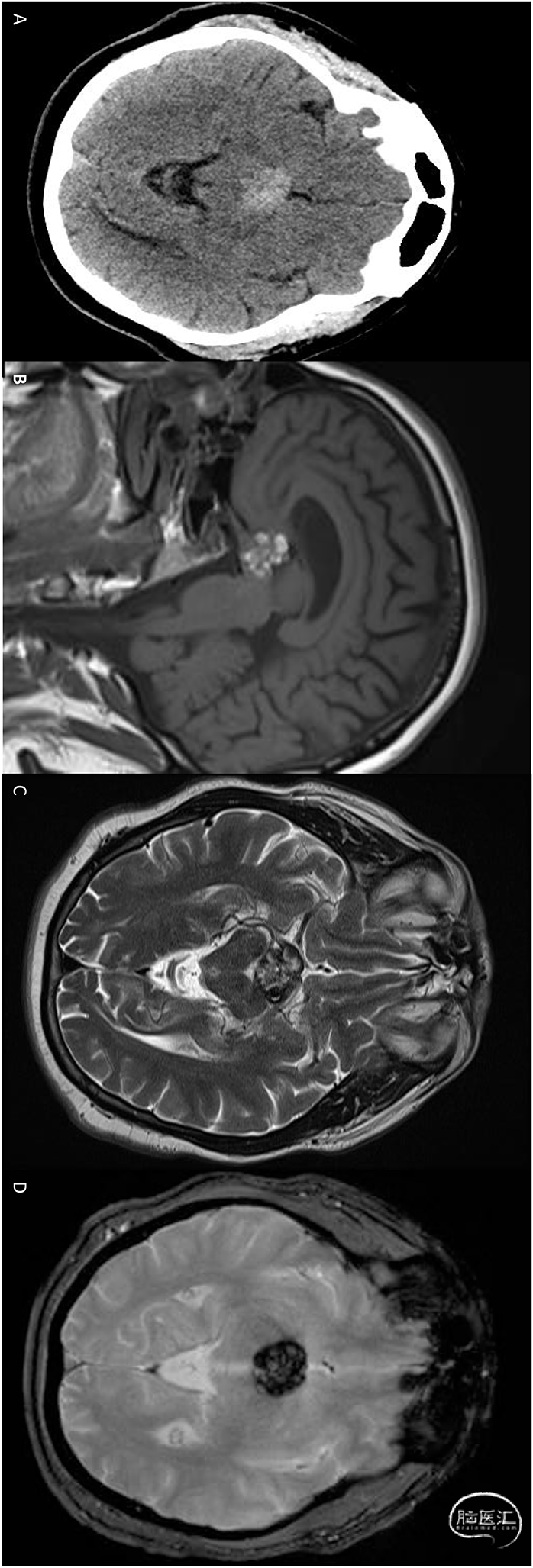

影像学特征

散发性单发CMs的影像特征明确,SWI上呈"爆米花"或"桑椹"样形态的显著低信号(图3)。病灶中心可呈现反映不同时期出血产物的混杂信号。边缘通常由含铁血黄素沉积的脑组织构成低信号环。CT上CMs呈高密度,偶见内部钙化或矿化。FCCM患者的影像显示多发(通常>5个)、大小不一的动态病灶(每年每患者新发病灶率为0.2-0.4个),SWI上呈显著低信号。这些病灶甚至可出现在CMs的非典型部位,如内听道(图4)。

图3 散发性海绵状血管畸形。(A)轴位平扫CT显示第三脑室区域高密度肿块。(B、C、D分别为)无增强矢状位T1、轴位T2加权及轴位T2*梯度回波成像,显示分叶状混杂T1高信号肿块伴T2低信号区。注意典型的"桑椹样"形态及含铁血黄素导致的显著信号丢失。虽然该部位高密度灶在CT上可能被误认为急性出血,甚至基于位置可能误判为胶样囊肿,但梯度回波成像上的混杂信号表现及显著信号丢失可明确诊断:

图4 一名成年患者出现进行性神经功能缺损症状,包括神经源性膀胱、右下肢无力、头晕及右侧听力丧失,经检查发现具有海绵状血管畸形(CM)特征的中脑病变(未展示)。轴位平扫T1加权像(A和D)、FIESTA序列(B)、增强后T1加权像(C)以及磁敏感加权成像(SWI)(E和F)显示多发T1低信号病灶,与SWI上显示的微出血相关。右侧桥小脑角区(CPA)发现一肿块,呈现固有T1高信号及磁敏感效应,在家族性脑海绵状血管畸形综合征(FCCM)背景下最符合桥小脑角区海绵状血管瘤表现:

定义与临床意义

危重症相关性脑微出血(CICM)是近年报道的新病症,首例报告可追溯至2015年[15]。2020年因COVID-19患者出现严重呼吸代偿失调和危重症,该病症受到更多关注[16]。目前认为其不同于其他广泛性脑微出血疾病。CICM患者可无高血压、脂肪栓塞(FE)风险因素、脑淀粉样变性或弥漫性轴索损伤(DAI)病史。有观点认为其发病机制可能与高原暴露患者相似,因两者分布特征类似且低氧血症可能是共同病理基础。弥散性血管内凝血(DIC)也可能是诱因之一,但不符合DIC诊断标准的患者亦可出现此病症[17]。

病理生理学

CICM与高原脑水肿(HACE)具有相似的磁敏感表现模式。HACE微出血呈弥漫性、点状,集中分布于胼胝体、皮层下白质和小脑中脚[18]。若合并高原肺水肿则更易发生微出血[19]。COVID-19呼吸衰竭患者也被发现存在脑微出血[20],其低氧血症可能导致血脑屏障破坏引发红细胞外渗。此外,CICM患者常伴肾功能衰竭,提示尿毒症毒素可能增加血脑屏障通透性[20]。值得注意的是,该组COVID-19患者中仅1例合并DIC。

临床表现

目前尚难区分CICM的特异性表现与基础危重症症状。2020年COVID-19大流行期间,因住院患者多伴严重呼吸衰竭,该病症得到更多认识[16,20]。已报道的CICM基础疾病包括血液系统恶性肿瘤、肺炎、脓毒症、镰状细胞病、肺移植术后囊性纤维化及脑炎等,均存在严重呼吸系统损害[17]。

影像特征与鉴别诊断

CICM主要累及皮层下白质和胼胝体,少见于皮层、深部/脑室周围白质、基底节或丘脑(图1B)。其分布虽与FE相似,但未见FE特征性的多发扩散受限灶。镰状细胞病危象期可出现脑微出血,原认为系骨髓坏死导致FE引发[21,22]。但新近病例报告[22]显示,当患者微出血分布符合FE特征却仅见少量扩散受限灶时,可能提示合并CICM。HACE的微出血集中分布于胼胝体,通常伴可逆性扩散受限及T2/FLAIR高信号。

定义与临床意义

高血压性微血管病有多种命名方式,均用于描述慢性高血压对脑部的影响。虽然可同时发生缺血性和出血性损害,但SWI能最佳显示高血压性血管病变导致的脑微出血。高血压是脑微出血最常见病因之一(仅次于脑淀粉样血管病[CAA]),也是脑微出血最明确的风险因素和预测指标[23-25]。高血压性微出血最常见于大脑深部半球及幕下区域(图1C)[26]。脑微出血是小血管病变(如高血压性血管病)的标志物,可预示未来症状性脑出血的严重程度和风险[27-29]。

临床表现

高血压性血管病是腔隙性卒中和深部脑出血的主要病因,可导致偏瘫、感觉缺失、共济失调、构音障碍、头痛及意识状态改变等症状[27,28]。高血压还与认知功能障碍、痴呆、步态异常及锥体外系症状风险增加相关[30-32]。

病理生理学

脑微血管系统的慢性系统性高血压可导致高血压性血管病变,其特征为豆纹动脉等深穿支小动脉的脂质纤维透明变性[26]。这些动脉改变使小血管易破裂,从而引发脑深部结构的微出血。基底节、丘脑、脑干和小脑的微出血通常归因于高血压性血管病,而与脑叶微出血相关的则是脑淀粉样血管病[26,33,34]。

影像学特征

脑微出血表现为直径<5mm的病灶,在T2*梯度回波和SWI序列呈低信号,CT或常规T1/T2加权MRI序列不可见。病理学上,微出血表现为巨噬细胞内含铁血黄素沉积,其顺磁性导致局部磁场不均匀并引起T2*信号丢失[1,33]。SWI对高血压性微出血的检测最敏感,可见基底节、丘脑、脑干和小脑的信号缺失区(图1C)。

鉴别诊断

基底节生理性矿化或钙化较常见,但其呈弥漫性分布,较之高血压性微出血异质性更低、体积更小。CT对比可确认矿化灶,而高血压性微出血在CT不可见[35]。此外,滤波相位图可通过抗磁性钙化与顺磁性出血的信号强度相反性进行鉴别[1],但对更大且几何形态更复杂的出血性病灶帮助有限(图3)。

定义与临床意义

脂肪栓塞指肺动脉或外周循环系统中出现脂肪球。尸检研究发现,68-82%的钝器伤患者存在脂肪栓塞现象。骨科手术期间的超声检查也记录到回声性脂肪球通过心脏循环的情况,一项研究显示87%的患者出现此现象[36]。相比之下,脂肪栓塞综合征则特指由已知诱因事件引发的具有神经系统、呼吸系统和皮肤表现的临床症状,最常见于多发性骨折或涉及骨髓腔操作的骨科手术后。FES发生率远低于FE,例如2008年对全国医院出院调查(涵盖26年期间10亿患者)的国际疾病分类第九版代码分析显示,骨折患者中FES发生率仅为0.17%[37]。约60%的FE患者会发生脑FES[38]。

病理生理学

涉及骨髓腔操作的骨科手术和长骨创伤性骨折会破坏骨髓脂肪并撕裂骨内血管。骨内静脉被钙化小管包绕,当这些结构受损时,静脉负压会将脂肪吸入循环系统。骨科手术通过增加髓内压力可物理性迫使脂肪进入骨内静脉。进入循环后,脂肪可通过肺毛细血管或动静脉分流。这在未合并卵圆孔未闭的FES患者中得到证实。但单纯的机械性栓塞并不足以直接引起FES,症状通常在诱发事件后24-72小时出现。由于脂肪的细胞毒性,栓塞的骨髓会引发强烈炎症反应[39]。脑FES的发生需要大量微小(<20μm,可通过肺滤过)脂肪球,通过栓塞/闭塞、凝血激活和炎症反应共同导致神经损伤。这种细胞毒性会增加脑血管通透性并引起微出血,从而产生特征性MRI表现。

儿科特点

儿童因骨髓脂肪含量较低而较少受累。出生时骨髓几乎100%由造血细胞占据,此后每十年减少约10%[39]。

临床表现

脑FES患者主要表现为意识状态改变,约80%病例在肺部症状(呼吸窘迫)后出现。初期表现为非特异性的意识模糊或躁动,可进展为局灶性神经功能缺损、癫痫发作和昏迷,需高度警惕。影像学检查有助于确诊。

影像特征

SWI等T2*序列对早期诊断至关重要,因其可显示特征性分布的微出血。白质点状出血在伤后第一天即可出现并持续存在[41]。早期临床表现与DAI相似,但脑FES特征性分布于皮层下白质(包括皮层下U型纤维)、胼胝体和内囊(图1D),呈弥漫均匀的点状低信号灶,具有分水岭分布特点,通常不累及放射冠和半卵圆中心[38]。其他MRI特征包括散在小急性梗死灶,可融合成大片白质细胞毒性水肿区。

鉴别诊断

主要需与DAI鉴别。两者均可发生于创伤后且都表现为弥漫性微出血,鉴别要点包括:DAI患者多有严重颅脑外伤且无中间清醒期,而CFE患者常无严重颅脑外伤且有伤后清醒期。此外,DAI相关微出血常成簇分布且大小形态不均,而CFE微出血则呈特征性均一表现(图1D vs E)[38]。

定义与临床意义

弥漫性轴索损伤(DAI)是由高能量加减速运动导致的创伤性脑损伤亚型[42]。这种运动会导致轴突的剪切和拉伸损伤。1989年基于神经病理学提出了DAI分级系统[43],但随着SWI等先进影像技术的出现,现可在无需尸检的情况下进行分级。1级损伤涉及大脑半球白质、胼胝体、脑干和小脑的轴突损伤;2级在1级基础上合并胼胝体局灶性病变;3级则在前两级基础上还伴有脑干细胞灶性病变。

基于影像特征(尤其在儿童群体中)的DAI分级与预后相关[44,45],但其预后评估价值存在争议。通常脑干病变提示长期植物状态风险较高,而幕上病变多导致局灶性神经或神经精神损伤。

病理生理学

轴突遭受拉伸或剪切力会导致轴突通路上出现局灶性损伤(原发性轴突断裂),进而触发导致轴突变性或离断的次级分子通路[46]。这些次级通路引起受损轴突的沃勒变性,导致结构崩解[47,48]。跨越不同组织密度界面的轴突(如灰白质交界区、胼胝体和脑干)尤其脆弱[49,50],这些区域在磁敏感成像中可见微出血灶。除轴突外,穿越这些界面小静脉也易受损,导致局部静脉性出血[42]。

影像特征

虽然传统认为格拉斯哥昏迷量表等临床评分是创伤性脑损伤的最佳单一预后指标,但影像学能提供重要补充信息。影像结合临床评估可提供更准确的预后判断[51]。相比CT或其他传统MRI序列,SWI通过检测微出血灶对DAI具有更高诊断价值[42,52]。含铁血黄素及其负载的巨噬细胞会导致特征性分布区(灰白质交界、胼胝体和脑干)出现均匀点状信号缺失(图1E)。虽然多数病灶小而随机分布,但其大小异质性明显高于FES或CICM。

鉴别诊断

除前述FES和CICM外,还需考虑脑皮质挫伤。皮质挫伤好发于额叶下部和颞叶前部皮质区(而非灰白质交界区),且在CT上更易被发现。

定义与临床意义

CAA是一种以小至中等管径的皮质及软脑膜血管内淀粉样蛋白沉积为特征的脑血管小血管病。在老年人群中,CAA相关脑叶出血是自发性颅内出血的第二大常见病因,仅次于高血压性出血[24]。

病理生理学

淀粉样物质沉积源于中枢神经系统间质液清除机制障碍,导致蛋白质在血管外层积聚[53]。血管壁内的淀粉样沉积会削弱血管结构,易引发脑内微出血和显著的脑实质出血。

影像学表现

虽然CT可清晰显示大范围脑实质出血,但SWI序列能更早期检测疾病进展中的微出血灶。CAA所致脑微出血虽在脑叶内随机分布,但好发于灰白质交界区(图1F)。此外,SWI上出现的凸面铁沉积或蛛网膜下腔出血也是支持CAA诊断的重要征象。

尽管CAA尚无根治方法,但通过SWI早期识别仍具重要临床价值——可指导医生管理患者危险因素(如可能增加颅内出血风险的全身抗凝治疗或高血压)[54]。1995年制定的波士顿标准最初用于CAA病理分级,2022年修订为2.0版后纳入MRI影像分级,在保持特异性的同时显著提高了诊断敏感性[55],实现了无病理标本的诊断。

磁敏感相关信号缺失也可表现为随机分布的孤立病灶。下文将重点探讨SWI特征模式如何辅助局灶性病变的诊断,最后通过对比分析总结鉴别要点。

定义与临床意义

脑脓肿是指脑实质内的局灶性感染,最常见于细菌性(化脓性)感染,偶可由真菌或寄生虫等病原体引起。脑脓肿属于罕见疾病,美国年报告病例通常不足3500例[56]。其相对罕见性和非特异性临床表现常导致初期漏诊,及时识别MRI特征对指导治疗和改善预后至关重要。

病理生理学

化脓性脓肿是脑内细菌性感染发展的终末阶段:初期表现为边界模糊的局灶性脑炎,进展为晚期脑炎时可见黏稠的坏死核心(含细胞碎片与脓液),最终形成包囊完成脓肿演化[57]。

临床表现

仅少数患者会同时出现头痛、发热和局灶性神经功能缺损这三联征[58]。早期症状多不典型,对于心内膜炎等高危患者,早期影像学检查对及时诊断和评估病变范围具有关键价值。

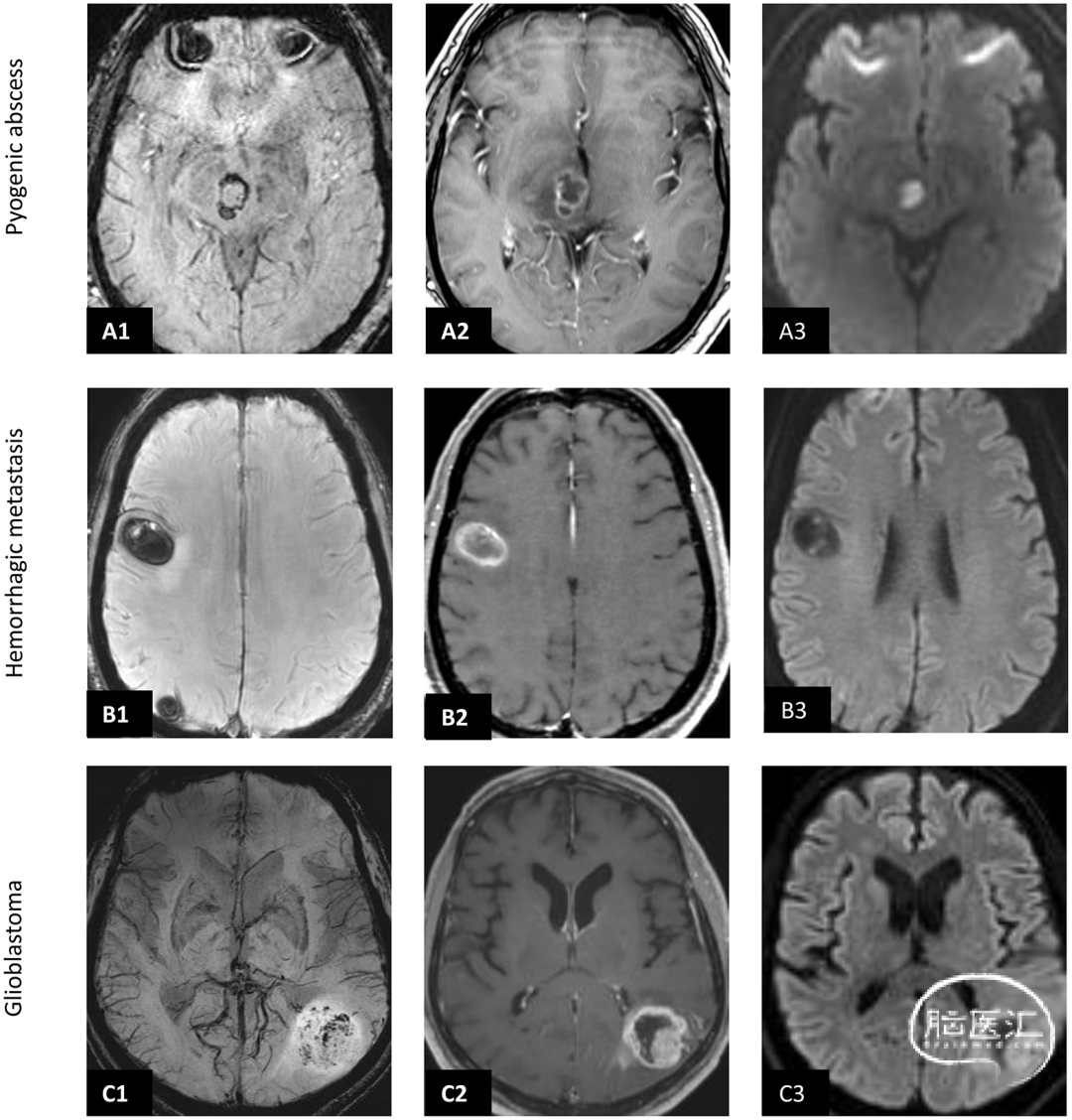

影像特征

典型脑脓肿表现为环形强化伴中心无强化区,但确诊需结合其他序列特征。DWI:成熟化脓性脓肿特征性表现为环形强化伴中心显著扩散受限(图5A)。SWI:脓肿外周可见连续薄层低信号带[59]。其他病原体所致脓肿表现各异:如真菌性脓肿在DWI上表现为壁结构扩散受限(而非化脓性脓肿的明亮中心信号),但SWI和增强扫描表现可与化脓性脓肿相似[60]。

图5 环形周边强化伴内部磁敏感效应的病变常见于三种具有重叠影像特征的疾病。虽然强化表现和扩散受限特征有助鉴别,但SWI可进一步辅助区分这些病变(A-C,1-3分别为:SWI、轴位增强T1WI、DWI)。(A)化脓性脓肿:磁敏感异常呈连续线性周边分布,中央扩散受限可与高级别胶质瘤鉴别。(B)出血性黑色素瘤转移瘤:因大范围出血导致SWI上病灶整体出现复杂信号强度和显著"开花伪影"。(C)胶质母细胞瘤:病灶内呈现"点划线"样磁敏感模式,其周边扩散受限区域与强化壁对应,此特征与脓肿不同:

定义与临床意义

出血性转移瘤最常见于肾细胞癌和黑色素瘤转移,其次为绒毛膜癌、甲状腺癌及乳腺癌[61]。颅内转移瘤可导致从神经功能缺损到死亡等一系列严重后果,显著降低癌症患者生活质量。出血性转移还会限制癌症本身及相关并发症的治疗方案。研究表明,与非出血性脑转移相比,颅内肾细胞癌或黑色素瘤转移患者接受抗凝治疗时颅内出血风险更高[62,63]。鉴于癌症本身的高凝状态,这一风险可能进一步限制深静脉血栓等并发症的治疗选择。

病理生理学

上述转移瘤具有生长迅速、血供丰富和毛细血管结构脆弱等特征[64,65],易发生出血。这些肿瘤常分泌血管内皮生长因子等促血管生成因子,促使转移灶快速浸润性生长,同时增加出血风险[65]。肿瘤快速生长导致局部缺氧,缺氧又刺激血管内皮生长因子产生,新生的病理性血管较正常血管更脆弱。绒毛膜癌等出血性肿瘤则通过直接侵袭血管增加出血倾向[66]。

临床表现

出血性脑转移的临床症状与其他颅内出血相似,表现为局灶性神经功能缺损、占位效应及意识状态改变。但合并出血的脑转移预后通常更差,例如出血性黑色素瘤转移患者中位生存期往往仅为数月而非数年[67]。

影像特征

SWI检测出血的敏感性优于常规MRI[68]。虽然大范围出血易被识别,但微出血灶可能较隐匿且常无症状。出血性微转移瘤通常不伴血管源性水肿,体积较小时在SWI上比增强扫描更易检出。由于出血产物固有的T1高信号可能干扰增强效果,SWI在评估肿瘤出血方面较增强T1加权序列更具优势[69]。

定义与临床意义

胶质母细胞瘤是最常见的恶性原发性脑肿瘤。根据2021年发布的第五版《世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类》,胶质母细胞瘤被定义为异柠檬酸脱氢酶野生型成人型弥漫性胶质瘤,归类为世界卫生组织中枢神经系统4级肿瘤[70]。

病理生理学

胶质母细胞瘤的起源尚未完全明确,可能来源于脑内的星形胶质细胞或神经干细胞,常见于大脑白质或深部灰质结构。这类肿瘤往往生长迅速,并广泛浸润周围脑组织,超出影像学可见的肿瘤边界,导致难以或无法通过手术完全切除。组织学上,由于肿瘤快速生长超过其动脉血供能力,胶质母细胞瘤表现为新生血管形成、出血和坏死等特征[59]。

临床表现

胶质母细胞瘤的临床表现通常包括头痛、癫痫发作,根据肿瘤位置不同还可出现肌无力或瘫痪、感觉障碍、言语改变或语言理解缺陷。尽管经过数十年研究,其预后仍然很差,平均生存期约为一年,但个体病程可能存在显著差异,这取决于特定的肿瘤遗传学特征、治疗方案及其他多种因素[71]。

影像特征

胶质母细胞瘤的MRI检查通常采用常规和高级序列,用于诊断、治疗计划制定和治疗反应评估,包括增强成像和灌注成像[72]。磁敏感加权成像(SWI)通常能突出显示肿瘤内微出血和新生血管形成,表现为肿瘤内部粗糙的"点划线"样磁敏感低信号(图5C)[73],这与其他病变的磁敏感模式明显不同,如化脓性脓肿特征性的连续线样低信号[74]、多发性硬化的中央静脉征[75],或原发性中枢神经系统淋巴瘤的磁敏感低信号缺失[76]。

含内部磁敏感信号病变的鉴别诊断

单发(微)出血性转移瘤、脓肿与胶质母细胞瘤的影像学特征存在重叠。传统与先进成像序列有助于缩小鉴别诊断范围,例如:扩散加权成像可区分胶质母细胞瘤与化脓性脓肿,灌注成像有助于鉴别胶质母细胞瘤和淋巴瘤[77,78]。当其他成像序列出现非典型特征时,磁敏感加权成像(SWI)可显著影响鉴别诊断结果[79]。

胶质母细胞瘤的血管性、出血性及快速生长特性使其表现酷似出血性转移瘤——若肿瘤内出血与坏死区域呈多灶性分布时尤为明显。动态磁敏感对比MRI可通过脑血容量测量区分这两种病变,其原理基于肿瘤血管化方式的差异:胶质母细胞瘤的脑血容量通常高于转移瘤[80]。另一研究证实SWI能区分胶质母细胞瘤/出血性转移瘤与原发性中枢神经系统淋巴瘤,因后者血管密度较低[68]。

典型化脓性脓肿中央区可见融合性明显扩散受限,这与胶质母细胞瘤或坏死性转移瘤周边淡薄线状扩散受限模式不同。但在非典型及不确定病例中,SWI表现可作为肿瘤与脓肿的潜在鉴别点:脓肿呈现细而连续的线状磁敏感信号,而胶质母细胞瘤更常见粗大的点划线状异常磁敏感模式[74]。此外,灌注成像显示肿瘤强化边缘对应区相对脑血容量升高,而脓肿则表现为降低,这也有助于鉴别[81]。

本部分将评估解剖分布相关的磁敏感信号缺失。首先讨论脑沟或血管分布的异常,这类异常通常沿大脑周边分布(动脉血栓形成可能稍靠近中央)。随后将探讨特定解剖区域中央发生的病变。

定义与临床意义

表浅铁质沉积症指含铁血黄素在软脑膜及大脑、脊髓浅层沉积的病理状态。含铁血黄素是红细胞降解产生的含铁色素。中枢神经系统含铁血黄素沉积的病因多样,但共同机制均为反复或慢性蛛网膜下腔出血,常见原因包括蛛网膜下腔出血、脑淀粉样血管病和脊膜撕裂等[82]。

表浅铁质沉积症的典型临床表现为共济失调和感音神经性耳聋[82,83]。这些症状呈慢性进展,因该病本质为慢性病理过程。患者可能同时出现自发性低颅压症状,如卧位缓解的体位性头痛、恶心呕吐和/或颈痛。影像学发现表浅铁质沉积结合上述临床表现,可提示临床医生探究潜在病因。

病理生理机制

脑脊液中的红细胞分解为珠蛋白和血红素后形成含铁血黄素。由于血红素具有神经毒性,神经胶质细胞通过产生血红素加氧酶和去铁铁蛋白进行中和:血红素加氧酶将血红素降解为胆绿素和亚铁,后者与去铁铁蛋白结合形成铁蛋白并最终转化为含铁血黄素。这些含铁血黄素会逐渐沉积于存在脑脊液的区域——软脑膜、脑干、脑神经等部位[84]。虽然胶质细胞竭力中和血红素,但慢性反复出血产生的血红素会超出代偿能力,导致中枢神经系统受损,从而引发共济失调和感音神经性耳聋等症状[85]。

脊膜撕裂导致的自发性低颅压也与表浅铁质沉积相关。脑脊液从椎管漏出使上方脑池压力减低,这种减压效应会使桥静脉承受应力并牵拉撕裂部位的硬膜外静脉丛,二者均可引起慢性反复的蛛网膜下腔出血[86]。

病因相关分布特征

脊髓病变相关表浅铁质沉积多对称分布于后颅窝。这是因为小脑胶质细胞的铁蛋白合成加速,且该区域最先接触来自脊髓的红细胞。而脑淀粉样血管病、肿瘤或反复蛛网膜下腔出血等颅内微出血疾病,其分布则因出血部位不同呈现明显不对称性。

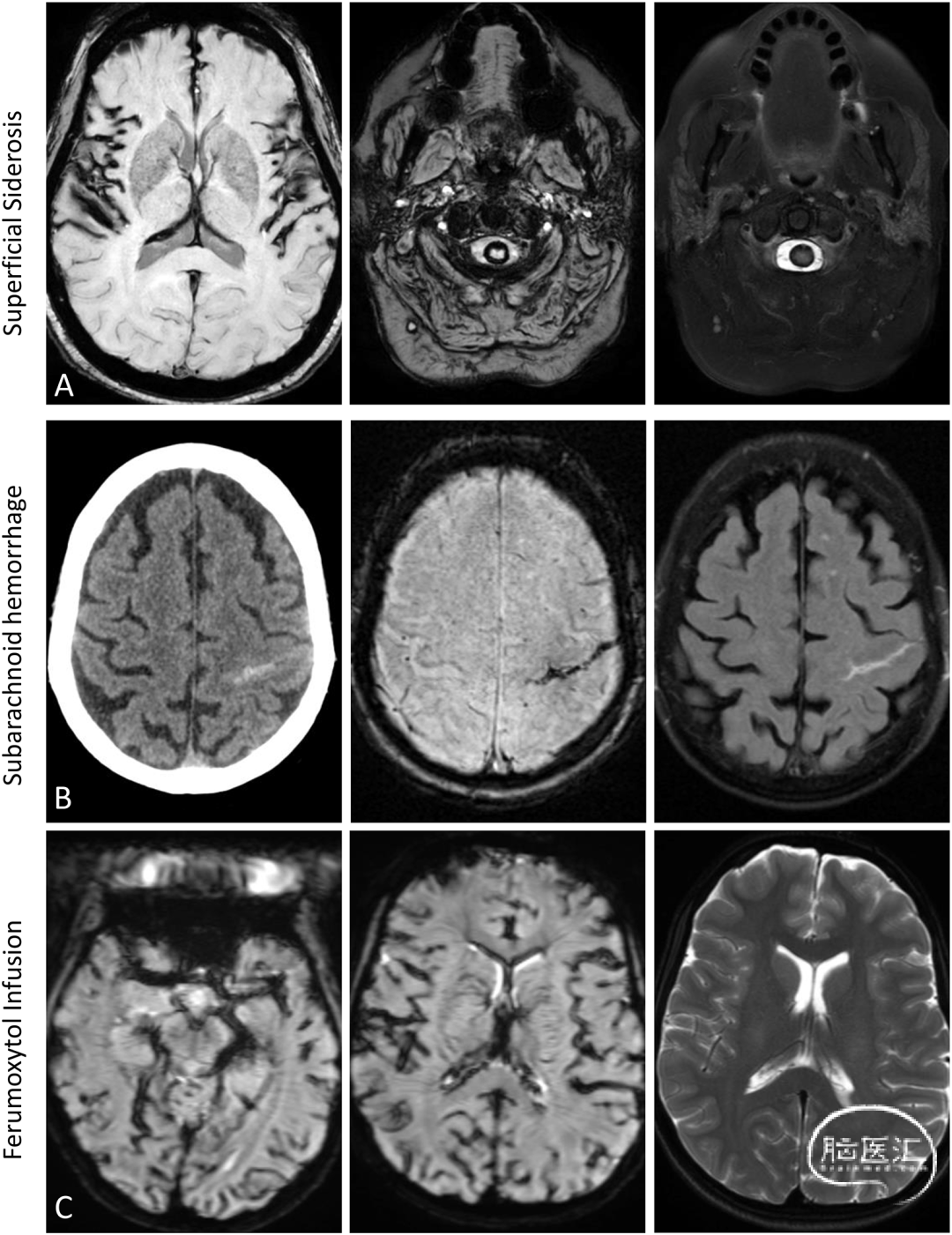

影像学特征

常规T1/T2加权MRI上,表浅铁质沉积表现为线性T2低信号且无强化。磁敏感加权成像(SWI)可显著提高检出率——含铁血黄素的顺磁性会导致SWI信号缺失(图6)。典型表现为软脑膜、脑干表面、小脑及外侧裂区域的线性磁敏感信号缺失[82,83,87]。

图6 三位患者脑沟周围异常磁敏感伪影的变异表现。(A)表浅铁质沉积症:显示大脑浅层及上颈髓区域的T2低信号和磁敏感伪影。(B)左中央沟局灶性蛛网膜下腔出血:CT、SWI及脂肪抑制T2-FLAIR序列的对应表现。(C)广泛性磁敏感伪影:MRI检查前1周接受铁剂(Ferumoxytol)静脉输注的患者,其大脑及小脑沟回弥漫分布的磁敏感伪影,T2WI显示脑实质正常形态:

鉴别诊断

表浅铁质沉积分为两大类型:Ⅰ型(经典型)和Ⅱ型(继发型)。两者均与中枢神经系统慢性反复出血相关,但病因不同:Ⅰ型主要由脊膜撕裂、脊髓血管病变或外伤等脊髓疾病引起;Ⅱ型则源于蛛网膜下腔出血、脑淀粉样血管病等颅内病变。由于病变定位是影像鉴别关键,SWI对缩小鉴别范围具有重要价值。发现表浅铁质沉积后,应进一步排查反复蛛网膜下腔出血的病因。

SWI还能鉴别其他累及脑脊髓表面的病变,如神经皮肤黑变病和正常脑表面血管。这两类病变均表现强化征象,但SWI上无磁敏感效应[87]。

定义与临床价值

Ferumoxytol最初作为磁共振成像(MRI)对比剂研发,现已成为一种经美国食品药品监督管理局批准的高剂量静脉铁剂,主要用于缺铁性贫血治疗。该药物最初获批用于慢性肾脏病(CKD)患者,后扩展至非CKD人群。大量证据表明,Ferumoxytol在改善贫血方面优于或等同于其他常规疗法[88]。作为MRI对比剂研究时,其主要用于心血管系统精细解剖和功能评估[89]。

病理生理机制

Ferumoxytol因其超顺磁性、良好安全性和代谢特性[90],可作为无钆MRI对比剂。这种超小型超顺磁性氧化铁(USPIO)具有显著T1/T2缩短效应——其含有的超顺磁性纳米颗粒在外磁场作用下产生强异质性场梯度。该药物具有即时血管内磁敏感效应,血浆半衰期达14小时11分钟[91]。在血脑屏障破坏区域(如肿瘤),USPIO可逐渐从血管内渗透至间质,并被反应性星形胶质细胞和巨噬细胞摄取滞留长达7天[92]。

影像学表现

该药物的特性使其在血管内显影时能显著增强SWI序列对脑微血管的显示(图6)[80]。此外还可导致:DWI磁敏感伪影、T1WI血管高信号、以及钆增强T1WI的负性强化效应[92]。

鉴别诊断

虽然表现随剂量和成像时间变化,但Ferumoxytol在SWI上特征性地显示全脑血管系统弥漫性显影增强。当软脑膜小血管显著显影时,主要需与弥漫性蛛网膜下腔出血和表浅铁质沉积症鉴别。

定义与临床表现

动脉血栓:卒中可分为出血性与缺血性。缺血性卒中可由动脉壁局部病变(血栓)或外来栓子阻塞引起。虽然卒中定义为突发局灶神经功能缺损,但需通过详细病史和查体与其他疾病鉴别。

静脉血栓:脑静脉血栓(CVT)临床表现多样,主要呈现三种模式:颅高压症状、局灶神经缺损或全脑功能障碍。其表现取决于血栓范围、年龄及脑实质损伤程度。约1/3病例病因不明。

病理生理机制

SWI对脱氧血红蛋白中的铁极度敏感,使其成为静脉成像的理想选择。而正常动脉血因含氧屏蔽了铁信号。急性动静脉血栓中高浓度的细胞内脱氧血红蛋白可被类似检测[93,94]。血栓收缩形成的红细胞压积增高也可能参与异常信号形成。动脉粥样硬化斑块钙化则可能增加栓塞性卒中的磁敏感效应。

影像特征

常规动静脉血栓成像依赖血管内对比剂充盈缺损。CTA检测大血管闭塞(LVO)是评估机械取栓适应症的金标准[95],机器学习算法正被开发用于辅助LVO识别[96]。远端分支栓塞在CTA和传统MRA上较难检出。

约1/3 CVT病例在平扫CT上可见直接征象(如高密度血栓征),更多表现为非特异性水肿或不符合动脉分布的梗死灶[97]。虽然CTV灵敏度高,但临床未疑诊时,MRI多成为后续检查手段。

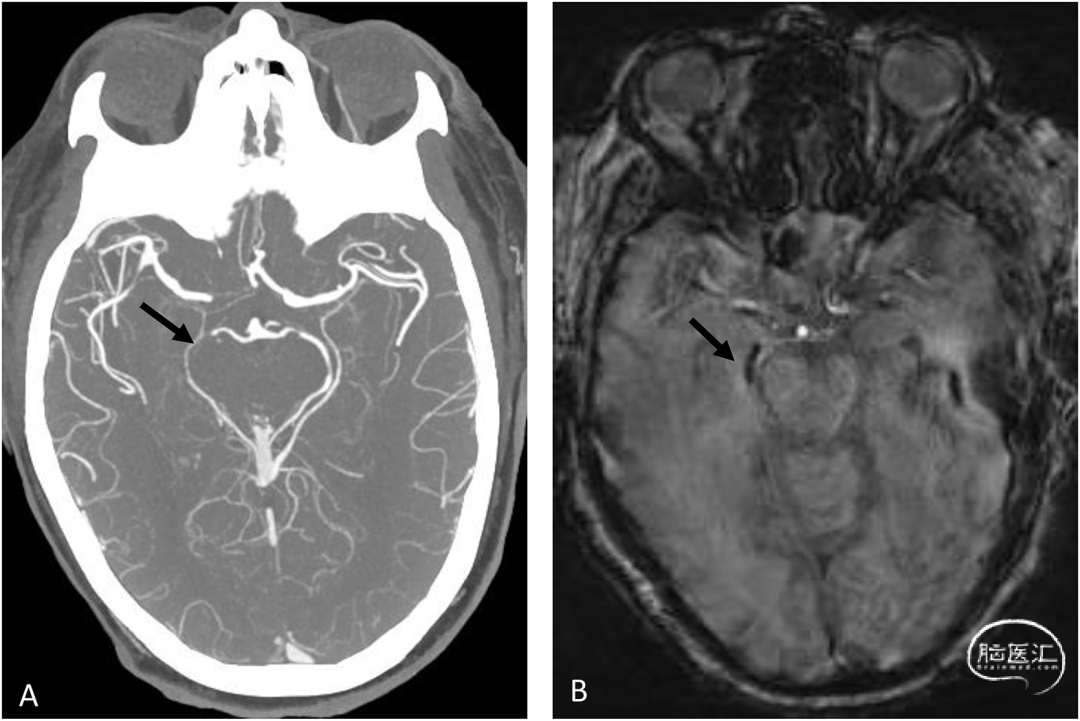

SWI凭借对脱氧血红蛋白的高敏感性,可显著提升血栓检出率(图7)。其"开花伪影"超越实际血管直径,有利于小血栓检测[98]。相比TOF-MRA和CTA对LVO的相当检出率,SWI在周围动脉小栓塞检测中更具优势[98]。

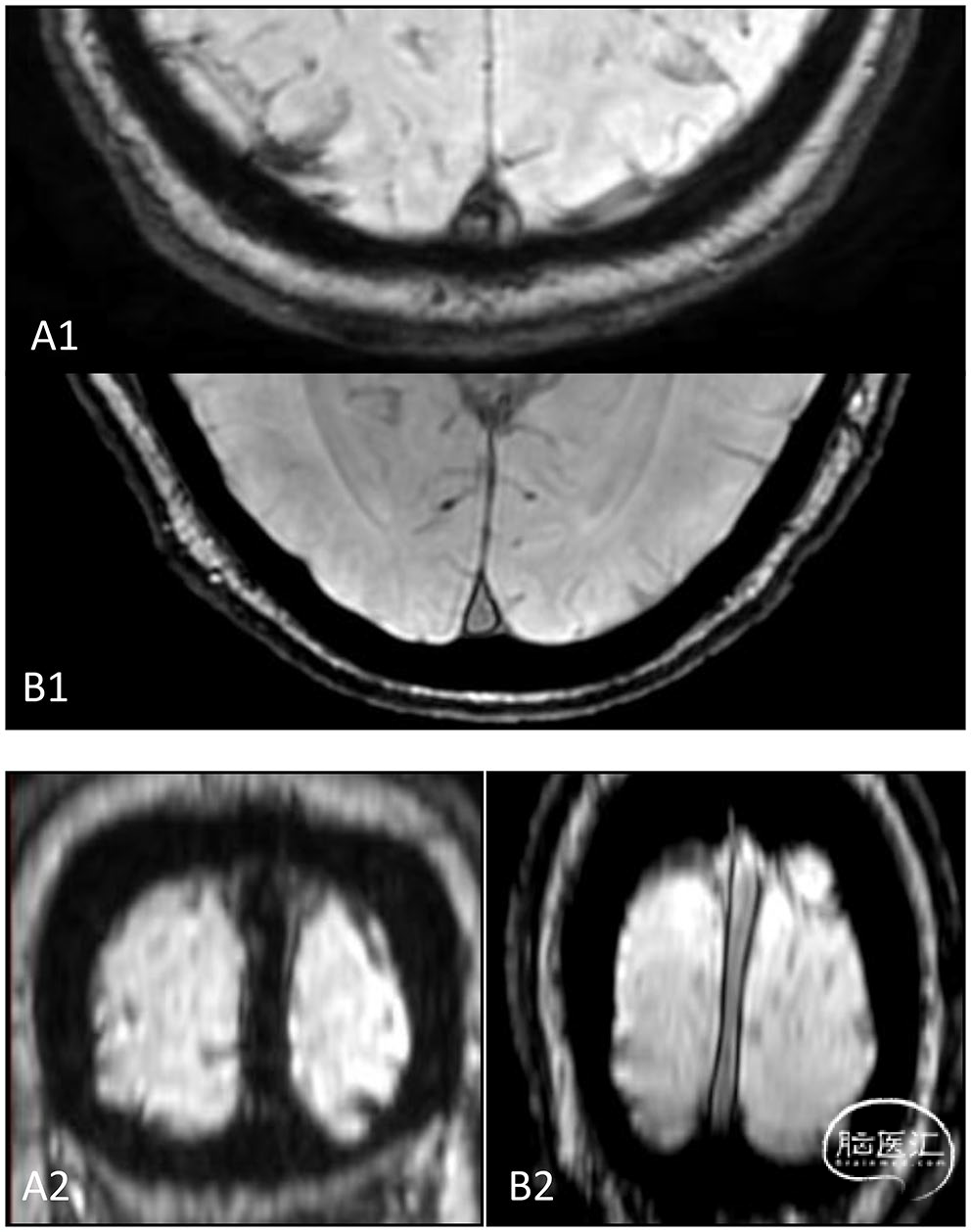

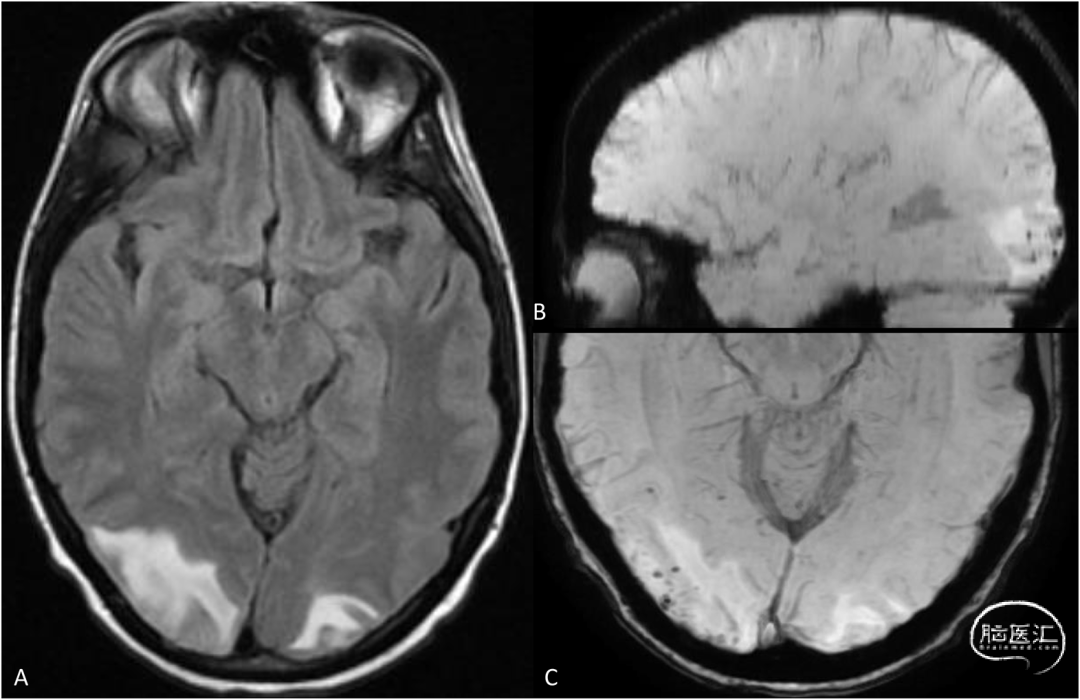

图7 (A1/2)轴位和冠状位显示上矢状窦静脉血栓形成,与(B1/2)SWI序列正常上矢状窦表现形成对比。注意血栓导致整个窦腔广泛低信号:

急性期CVT在T1/T2WI信号多变,SWI通过血栓内顺磁性物质的"开花效应"增强显示(图8),可同步检测急性和亚急性血栓,尤其有助于上矢状窦、深静脉和皮质静脉血栓的诊断。过去二维T2WI因颅底伪影难以显示横窦/乙状窦血栓,如今三维序列显著提高了空间分辨率[1,99]。

图8 (A)CTA最大密度投影显示右侧大脑后动脉自P1/P2交界处开始显影中断;(B)SWI清晰显示该段大脑后动脉内血栓形成:

定义与临床意义

神经退行性疾病(NDD)以不可逆的神经元丢失和功能障碍为主要特征,病因涉及遗传、环境及衰老因素[100,101]。阿尔茨海默病与帕金森病是最常见的NDD类型。全球老龄化趋势使NDD患者数量激增,预计205年痴呆患者将超1亿[102]。其中伴脑铁沉积的神经变性病(NBIA)是一类特殊亚型,表现为锥体外系运动障碍、智力衰退及基底节特征性铁沉积。

病理生理机制

NDD发病机制多样,包括异常蛋白沉积、自由基导致的氧化应激、生物能量代谢障碍及线粒体功能障碍[1]。铁等金属离子可促进自由基损伤,引发氧化应激。值得注意的是,某些NBIA(如泛酸激酶相关神经变性病/PKAN)患儿可在症状出现前即显现脑铁沉积[103]。虽然NBIA患者脑铁沉积程度通常随病程进展而加重,但其与临床症状的严重程度并不完全一致,提示铁沉积在NDD中的具体作用机制尚未完全阐明[104]。

影像学表现

NDD的影像学表现可从正常到广泛脑萎缩不等。脑铁异常沉积在MRI上表现为:T1等信号、T2低信号及SWI磁敏感伪影。阿尔茨海默病常见大脑皮层、苍白球、尾状核及壳核铁沉积增加[105];帕金森病则以黑质铁沉积为特征;所有NBIA均显示苍白球铁沉积(T2低信号/SWI高磁敏感),但各亚型另有特点[104]。比如PKAN,黑质铁沉积伴"虎眼征"(苍白球中央前内侧T2高信号伴周围低信号)[106]。神经轴索营养不良:小脑蚓部及半球显著萎缩。神经铁蛋白病:壳核、齿状核及丘脑、尾状核过量铁沉积[104,107,108]

鉴别诊断

基底节铁沉积增多的主要鉴别包括:正常衰老、血色素沉着症、肝豆状核变性及多发性硬化。需结合详细病史及其他影像特征综合判断。

定义与临床意义

颅内畸胎瘤是生长缓慢的异质性肿瘤,可包含任何成熟(成人)或未成熟(胎儿)组织成分,源于妊娠4-6周错位的多能原始生殖细胞[109]。好发于中颅窝、鞍上池、桥小脑角及第四脑室等中线区域,约占颅内肿瘤的0.5%[109,110]。虽与皮样囊肿/表皮样囊肿有部分重叠特征,本文重点讨论畸胎瘤。

临床表现

新生儿期多表现为巨大轴内肿块,儿童期(2-15岁)则以松果体区/鞍上池较小轴外病变为主。新生儿常因头围增大或分娩困难就诊,较大儿童则表现为脑积水、癫痫或神经功能缺损。预后主要取决于肿瘤切除可行性(大小/位置)而非组织学特征[111]。

影像特征

畸胎瘤(或皮样囊肿)的脂肪成分可在SWI产生磁敏感伪影(图9)[112],易误诊为出血,需结合CT及其他MRI序列综合判断。由于成分复杂,畸胎瘤MRI表现多样:高胆固醇含量者常呈T1高信号/T2低信号;低胆固醇者多为T1低信号/T2高信号;软组织成分强化程度不一[111]。

图9 轴位(A)SWI、(B)平扫T1WI、(C)增强T1WI及(D)矢状位头颅平扫CT显示一个含大体脂肪成分的混杂信号肿块。(E)术中所见显示脂肪肿块内含毛发,病理证实为以成熟畸胎瘤为主的混合性生殖细胞肿瘤:

鉴别诊断

主要需与皮样囊肿鉴别:两者均源于胚胎早期事件,但皮样囊肿是上皮衬里的外胚层包涵囊肿而非真性肿瘤[111,113,114]。影像上皮样囊肿通常呈T1高信号伴内部复杂性,纯脂肪性肿块多为脂肪瘤[113,115]。畸胎瘤因内胚层成分更易出现钙化及出血产物[113]。

定义与临床意义

可逆性后部脑病综合征(PRES)是一种以快速出现多种临床症状为特征的疾病,包括头痛、视力下降和/或视野缺损、脑病、癫痫发作和/或局灶性神经功能缺损,伴随脑水肿[116,117]。如名称所示,该病通常可逆,但并非无关紧要。研究显示,儿科住院患者的PRES可延长住院时间,死亡率可达3.2%[118]。PRES可见于各年龄段(平均45岁),女性更常见[119]。

病理生理机制

PRES的确切机制尚未完全阐明,其发生与多种因素相关,包括子痫前期、高血压、肾脏疾病、免疫抑制、骨髓移植、感染和脓毒症等[120-122]。目前有两种主要病理生理学理论:

高血压理论:血压急剧升高超过脑血管自动调节能力,导致血脑屏障功能障碍,血浆和微分子外渗至间质,引发血管源性水肿。后循环区域因交感神经支配较少更易受累[117,119]。

内皮损伤理论:外源性或内源性毒素引起内皮功能障碍,破坏血管完整性导致水肿。促炎细胞因子作为血管活性物质可引起血管收缩,解释PRES常伴高血压的现象[117,119,123]。

影像学特征

PRES典型表现为双侧顶枕叶水肿,亦可累及额叶、脑干、基底节和小脑(较少见)[124,125]。部分病例水肿区内可见微出血,SWI对微出血检出率高达17.1%[124],显著提高MRI敏感性(图10)[126],且微出血提示预后不良和死亡风险增加[127]。

图10 24岁女性患者,转移性黏液性卵巢腺癌病史,因急性肾衰竭伴多重电解质紊乱出现相对性高血压。(A)轴位T2 FLAIR、(B)矢状位SWAN及(C)轴位SWAN序列显示以白质为主的融合性T2高信号,累及皮质下U型纤维。右枕叶可见多发点状微出血灶。

鉴别诊断

需注意PRES并非仅累及后循环,其分布可能呈梯度变化(与交感神经支配程度相关),偶可表现为单侧或仅累及脑干/基底节。因此,在老年合并多种疾病(如肾病、高血压、免疫抑制或感染)的患者中诊断可能存在困难。

脑淀粉样血管病(CAA):虽可能加重PRES相关水肿[128,129],但CAA的微出血多分布于灰白质交界区,且糖皮质激素治疗有效支持CAA诊断[129]。

进行性多灶性白质脑病(PML):SWI上可见皮层分层状信号缺失(铁沉积所致),不同于PRES的出血表现[130]。但部分PML与PRES难以区分,需结合脑脊液JCV检测及临床病程鉴别[130]。

SWI是一种结合高空间分辨率和T2*加权效应的成像技术,可敏感检测铁、钙化、脱氧血红蛋白及顺磁性对比剂相关病变。随着SWI的广泛应用,现代放射科医师需建立系统的鉴别诊断框架。本文提出的磁敏感信号缺失模式分类框架,有助于针对不同病理进行精准鉴别。

Neuroradiology

. 2025 Apr;67(4):799-822. doi: 10.1007/s00234-025-03588-z. Epub 2025 Mar 31.

Patterns of abnormal magnetic susceptibility in the brain: an image-based review

*本文转载自微信公众号“脑血管病及重症文献导读”,脑医汇获授权转载

![]()

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。