贵州医科大学附属医院神经外科迎来80余年的历程,经过采访前辈、查阅史料、回顾工作、思考未来,将我院神经外科发展轨迹作一记录,以支撑平台、史海沟沉、学科现状、展望未来四个方面的花絮敬告后来之精英,以此为基,展望明天,贡献人类脑科学为首的大健康事业。

1938年为谋战时急切之需,立西南之医学基础,在首任院长国内早期热带病学专家、医学教育家李宗恩博士的带领下,杨崇瑞、朱章赓、汤佩松、贾魁、杨济时、刘维德、洪谦、林绍文、侯宝璋、张孝骞、郭秉宽、王季午、朱懋根、李瑞麟、李漪、王志均等大批文学、医学先驱云集贵医,在室如悬磬的环境中,国立贵阳医学院应运而生,开创了贵州高等医学教育之先河。其前身为“国立贵阳医学院”,是当时隶属于教育部的九所国立医学院校之一。1950年更名为贵阳医学院,2015年更名为贵州医科大学,是贵州省唯一拥有医学学士——硕士——博士完整人才培养体系的省属重点高校。1941年贵州医科大学附属医院(原贵阳医学院附属医院)创建于抗战时期,扎根于黔中大地,成长于建国之后,发展于改革开放,壮大于二十一世纪;2021年7月在党的百岁生日到来之际,贵安医院院区正式开业。经过80余年的建设及贵医人的努力,已发展成为贵州省规模最大,集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等大型综合性医院。

一、史海沟沉

1951年我院德高望重的孙世镛教授(图1)为神经外科的创建打响了第一枪,一位脑出血患者大胆尝试开颅血肿清除手术,虽然仅活了7天,但是为神经外科孕育播下了一颗难得的种子。

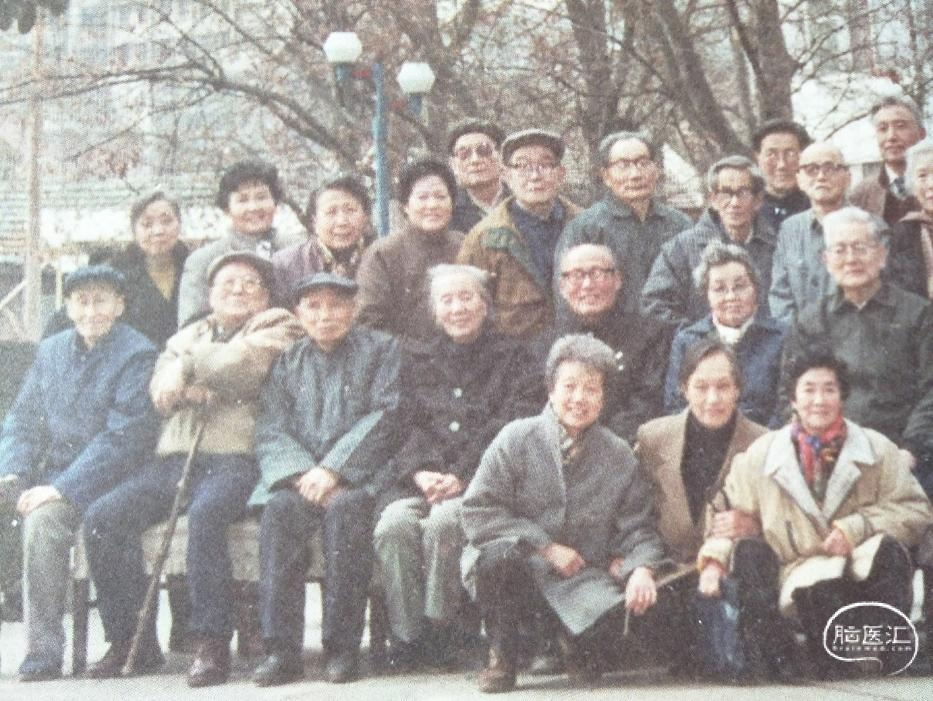

图1 左起第二排第二位孙世镛教授

经过几年的摸索1956年在于世英教授(图2)的努力下成立了神经外科专业组床位仅12张,1961年神经外科有所发展床位增加至20张(与普通外科一起划归外一病区)。十年文革神经外科仍然在风雨中成长,郭润明教授(后调到贵州省人民医院组建神经外科),张代铭教授调进贵医附院神经外科以创伤为主旋律的神经外科得以维持,随着脑血管造影的问世与全球推广,前辈以刘子江教授和吴若秋教授为代表的医务工作者踏着艰难的步伐于1970年在全国较早开展经股动脉全脑血管造影术(图3)。

图2 右起第一排第一位于世英教授

图3 1970年国内较早开展股动脉全脑血管造影术

1977在吴若秋教授(留学日本)(图4)等老前辈的探索下,西南地区首先开展脑血管搭桥术,“脑动脉搭桥研究”获1978年省科学会奖。1981年《股动脉插管选择性脑血管造影》发表在中华放射学杂志,1982年Extra-intracranial arterial bypass 278 cases with serve ischemic complete stroke 发表在Chinese Med J ,1985年《脑膜瘤术前明胶海绵栓塞术》发表在中华神经外科杂志,1986年Follow-up study on 250 patients with extra-intracranial arterial bypass operation for ischemic stroke发表在 Chinese Med J。先后获得省科技进步三四等奖多项,为神经外科的壮大奠定良好基础。吴若秋教授1982年出席日本第六届国际脑缺血显微吻合会议并向大会报告论文;1984年出席美国第七届国际脑缺血显微吻合会议并向大会报告论文;1985出席日本第十届国际脑卒中会议并向大会报告论文;随后多次应邀赴瑞典卡洛林斯卡医学院进行学术交流,得到国际同行的认可与赞誉。1987年吴若秋教授担任贵阳医学院附属医院院长期间神经外科从普通外科中独立出来,床位扩大至36张,搬迁至康复大楼第四层,由于病人较多经常加床至60余张。

图4 左起第二位吴若秋教授

1990年在万登济教授(图5)、李健龙教授、任儒学教授、付一新教授,孙业中教授、任自强教授(后调贵州省人民医院神经外科主任)等老前辈(图6)的努力下在市场经济的大背景下拓展发展空间,安怀略(后调任科开公司总经理)、罗开俭(后调任省肿瘤医院院长)、刘窗溪(后调任贵州省人民医院神经外科主任)杨华、李玉明、隋建美为技术骨干,以花溪工人疗养院、协和诊疗部、组建神经康复小组为创新模式为病员服务。1994年刘健教授复旦大学华山医院博士毕业再回贵医附院工作,贵州神经外科后继有人锦上添花。

图5 左起第一排第二位万登济教授

图6 左起前排付一新教授、李健龙教授、任自强教授、周善贤护士长、孙业忠教授、任儒学教授;后排右起荣本珍护士长、安怀略总经理、杨华教授、刘窗溪教授

1998年刘健教授(图8)出任贵阳医学院附属医院副院长并兼任神经外科主任与技术骨干杨华教授(2003年神经外科副主任、临床医学院副院长)和刘窗溪教授(2004年调任省人民医院神经外科主任)接过不可推卸的责任“接力棒”将神经外科学科发展推向新的台阶。2004年神经外科再次搬入外科大楼16层,病区扩大至三个病区,总床位数108张,医护人员100人左右,技术骨干隋建美与李玉明教授担任神经外科副主任,技术队伍不断壮大,陈益民、董明昊、韩国强(后调任贵州省人民医院神经外科副主任)、高方友博士(后调任贵州省人民医院神经外科副主任)、向欣博士、出良钊博士、王凡博士、郑锴博士、刘沣博士(后调任广州药科大学第一附属医院神经外科副主任)、徐卡娅博士、韩锋博士、吕莹博士、龚春雪博士、李文衍博士、杨杰博士等主要骨干茁壮成长,2015年刘健(二级教授)出任贵州医科大学副校长(附属医院院长、临床医学院院长),杨华(二级教授)主持神经外科工作(贵州医科大学医学科学研究所所长),在向欣教授(副主任)、出良钊教授(副主任)的协助下为神经外科发展助以一臂之力。2015年为了发展需要再次搬迁至第三住院大楼九楼、十楼、十一楼,2018年建成伽马刀中心;2020年刘健院长调任贵州省人民医院院长,杨华教授担任神经外科主任。

图7 1994年成长中的神经外科团队

图8 刘健院长主持学术会和赴北京参加科技评审答辩

图9 2015年12月乔迁新外科大楼合影

二、学科现状

贵州医科大学附属医院神经外科分两个院区共5个大病区。编制床位数204张(20张为NICU),2021年7月1日贵安医院正式开业,硬件设备显微镜、内窥镜、双C臂DSA、PET、神经导航、杂交手术室、伽玛刀系统、磁共振等各种硬件设备其全,并在此基础上进一步拓展神经外科医教研工作,业务方面分为七个亚专业组,分别为:血管介入组、神经肿瘤组、颅底肿瘤组、脊髓脊柱组、神经内镜组、放疗专业组、神经重症组,解决神经外科相关方面主要临床问题,年手术量3000台。教学工作以本科为基础,硕士博士研究生为培养目标,进修生为临床业务骨干的培养模式为省内乃至全国培养实用型高级人才。科研工作硕果累累,曾经参与九五、十一五、十二五、国家863重大课题研究,主持国家自然基金、教育部、卫生部、中央保健基金、省科技厅和贵阳市科技局基金资助课题52项,获中国青年科技奖1项,贵州省科技进步奖二、三等奖5项,贵州省第九届高等教育教学成果奖一等奖1项,贵州省科技成果转化奖二等奖2项,贵州省医学科技奖二等奖3项,贵州省优秀青年科技人才1项,贵州省青年科技奖1项,贵州省工会“工人先锋号”1项。获中国国际大学生创新大赛(2023)、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等国赛银奖国家级创新创业大赛、第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等赛事的国家银奖、国家铜奖、省级金奖等奖项16项。主编和参编专著13部,近7年来发表论文156篇,其中SCI收录论文46篇,授权专利90余项,其中发明专利7项。参与国际学术交流11次,其中杨华教授出席在日本大阪东亚神经介入国际会议与韩国教授担任共同主席主持会议;吕莹博士出席意大利罗马国际神经外科大会宣读论文《Different assisted embolization technique with Solitaire AB stent using in special intracranial aneurysm》。贵医大附院连续四年(2014/2015/2016/2017)入选中国顶级医院100强,综合实力居西南第8位,目前科技量值五年综合排名全国66位,最高达23位,专科声誉维持在西南第4位。

三、科室人才团队

人才队伍中医护人员131人,正高职称9人(其中两人为二级教授、享受国务院特殊津贴者、省管专家、专业学术团体全国副主委、常委、中国青年科技奖获得者)、副高职称10人,中级13人,博士14人、硕士23人,学士6人,另外有9名正在攻读博士,博导4人,硕导9人。

目前科室依托国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家卫健委神经外科进修与培训基地、国家卫健委神经介入进修与培训基地、国家神经内镜进修与培训基地、国家临床重点专科建设单位、国家卫健委脑出血外科诊疗基地、国家高级卒中中心、五星高级卒中中心、中国卒中中心培训基地、脑卒中动脉取栓技术培训基地、中国医药教育协会神经内镜与微创医学培训基地、神经介入区域培训及质控示范中心(建设单位)、贵州省外科人才培养基地、贵州省重点学科、贵州省重点专科、贵州省重点优势学科、贵州省神经系统疾病临床医学研究中心、贵州医科大学医学科学研究所、国家临床医学研究中心省级分中心培育对象、贵州省神经外科暨神经介入联盟发起单位、3D血管模拟介入平台等平台。