患者XWP,男性,66岁,因反复头晕伴右侧肢体无力1月,加重1周入院。既往发现左侧颈内动脉狭窄,未处理。脑出血,高血压病史多年。

头CT示双侧基底节区多发脑梗死。

核磁提示双侧基底节多发梗死。

MRA示颅内动脉硬化改变,双侧胚胎型大脑后动脉。

颈动脉彩超示左侧颈内动脉起始部混合性斑块导致管腔不规则变窄,可见窄束血流,峰值>600cm/s,估测狭窄率90%。

诊断:

1、脑梗死

2、左侧颈内动脉重度狭窄

3、脑出血后遗症

4、高血压病3级

患者无创检查提示左侧颈内动脉重度狭窄,临床表现为头晕及发作性右侧肢体无力,系责任血管,应积极完善脑血管造影后必要时介入治疗。

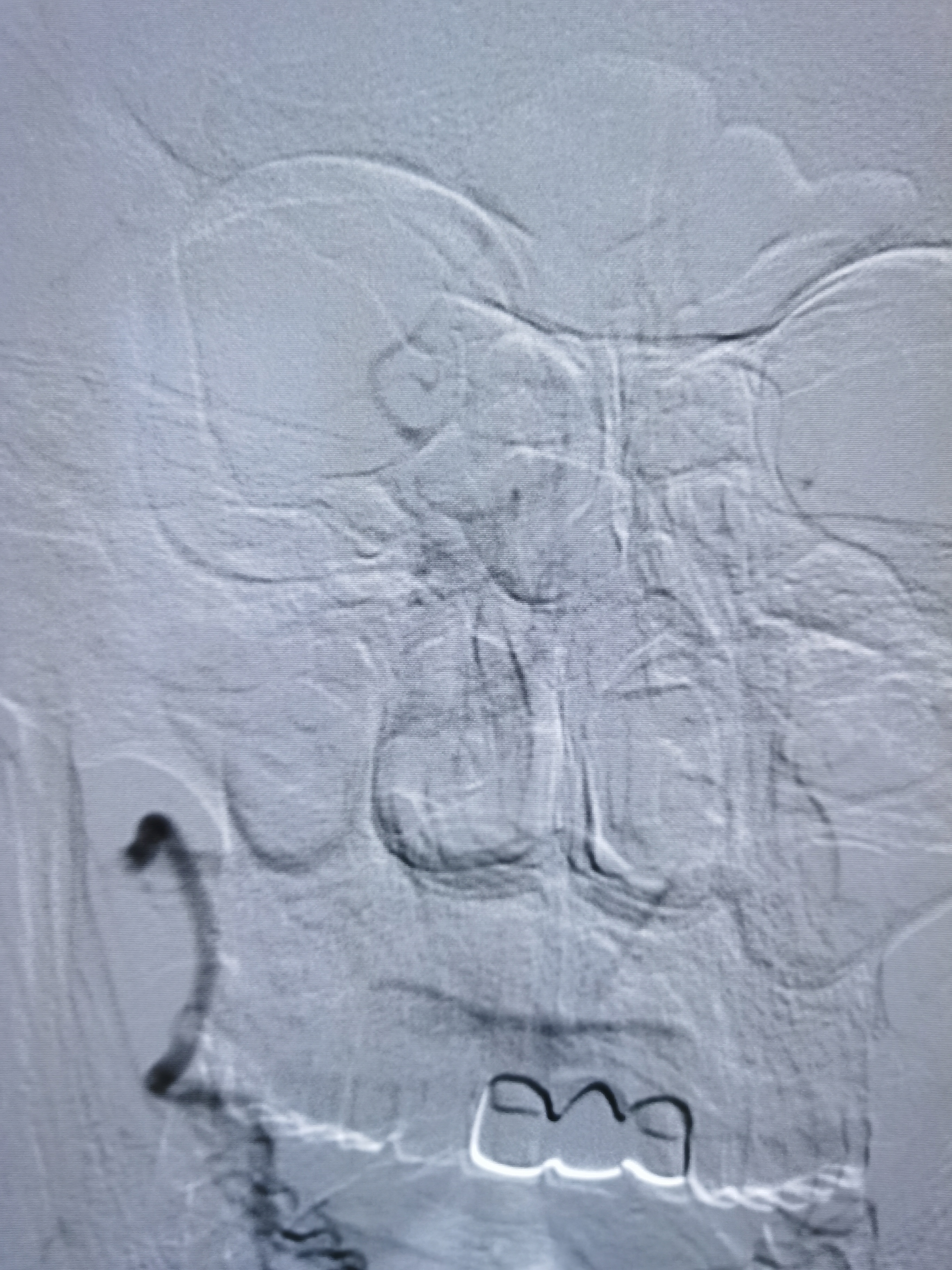

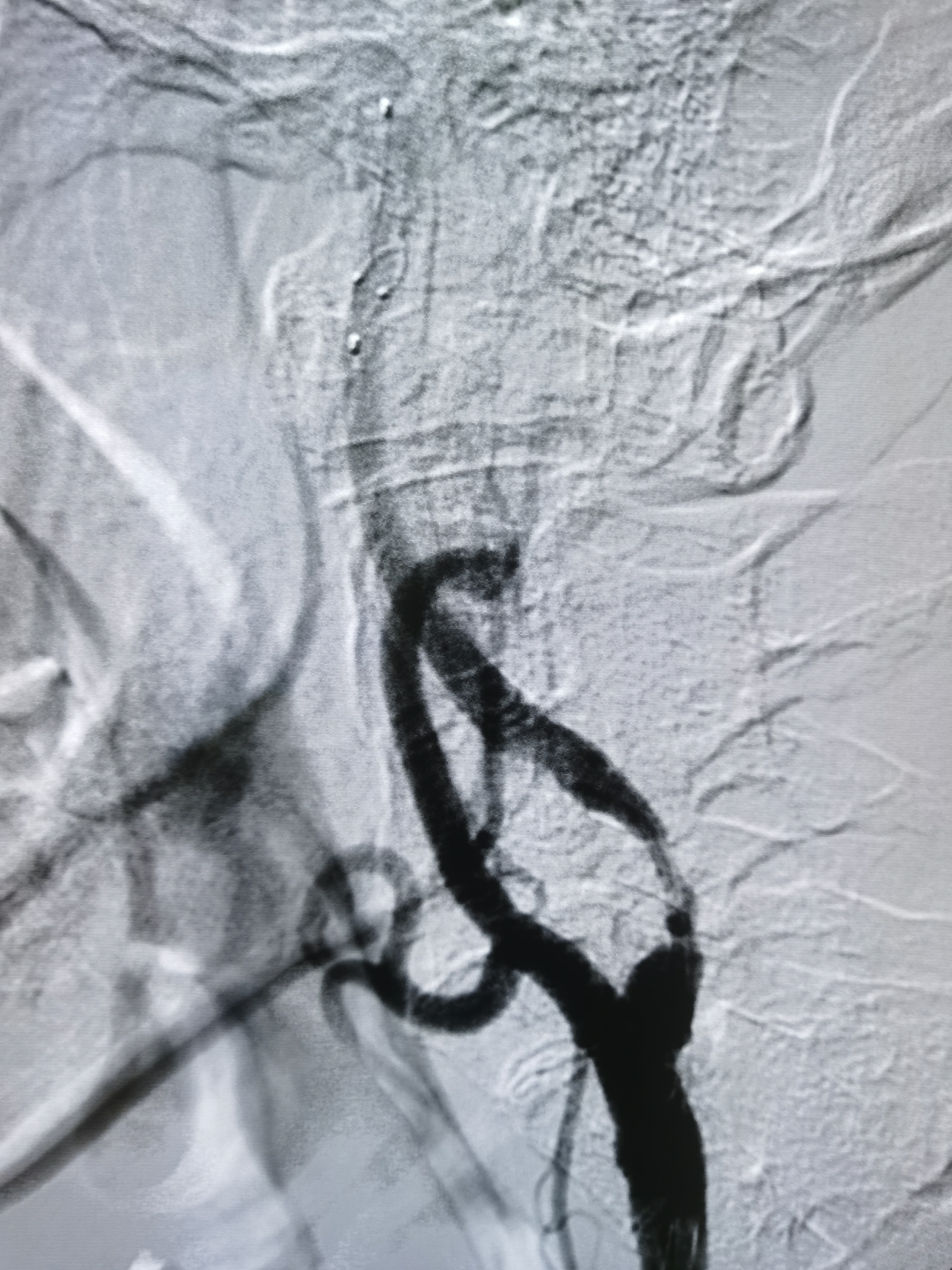

3型主动脉弓

右侧椎动脉颅外段正常

右椎颅内段纤细

左侧锁骨下动脉迂曲,左椎发育不良

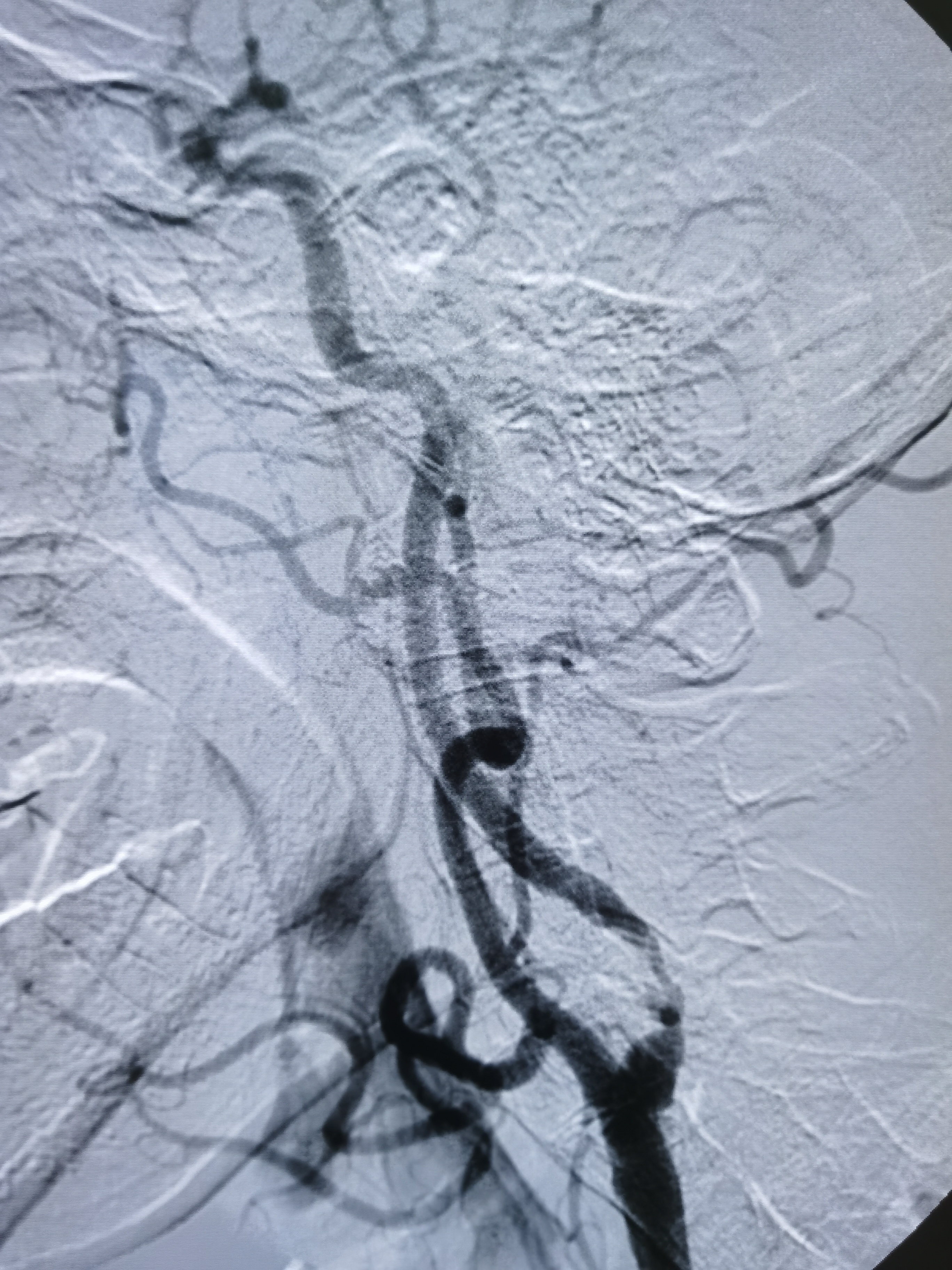

右颈内动脉颅外段正常

右侧胚胎型大脑后动脉。

颅内段显影良好。

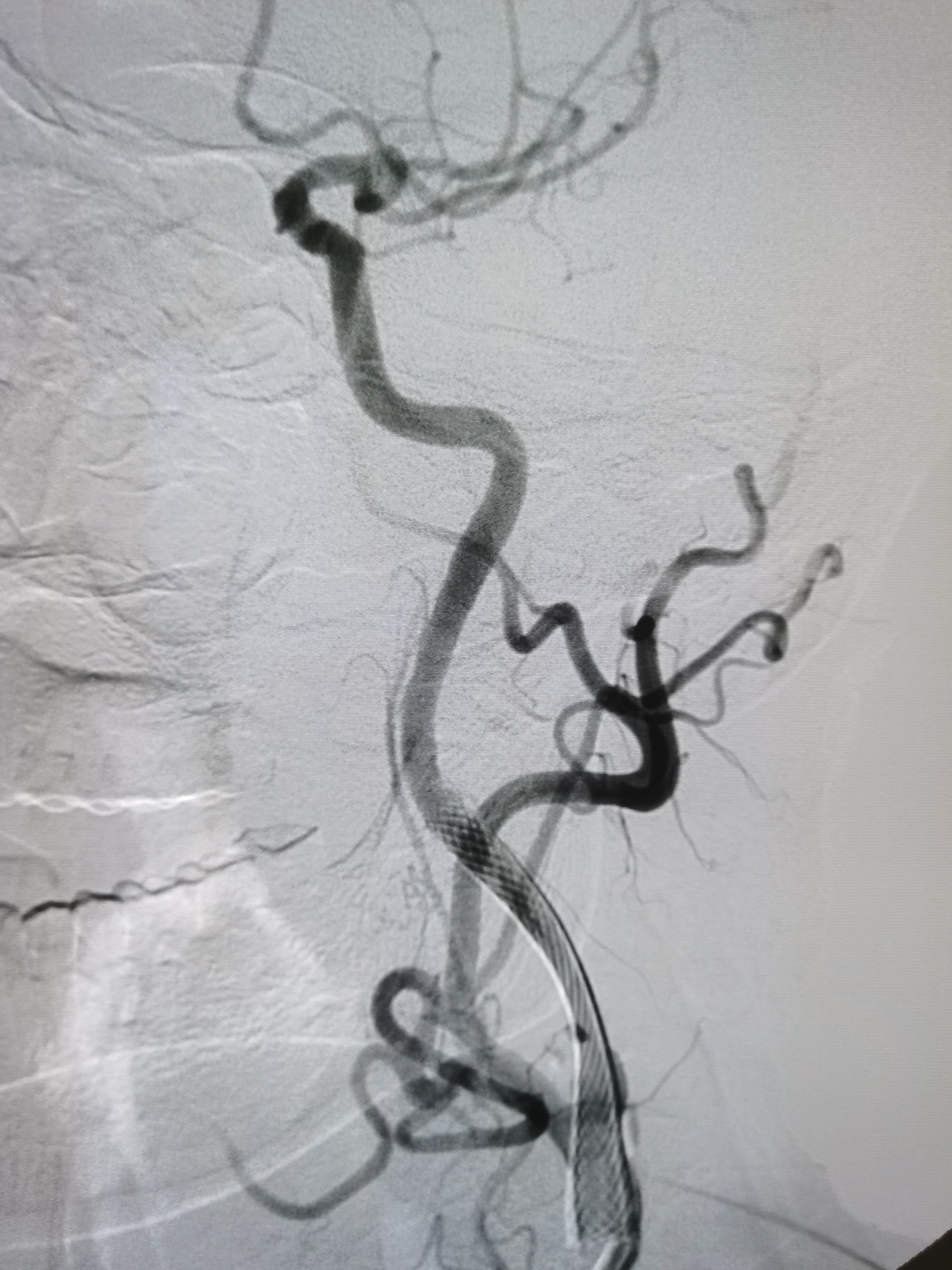

左侧颈内动脉起始部次全闭塞,局部斑块不稳定。

左侧颈内动脉起始部次全闭塞,局部斑块不稳定。

患者造影后明确左侧颈内动脉次全闭塞,斑块不稳定,发生血管急性闭塞风险较大,应积极介入治疗。

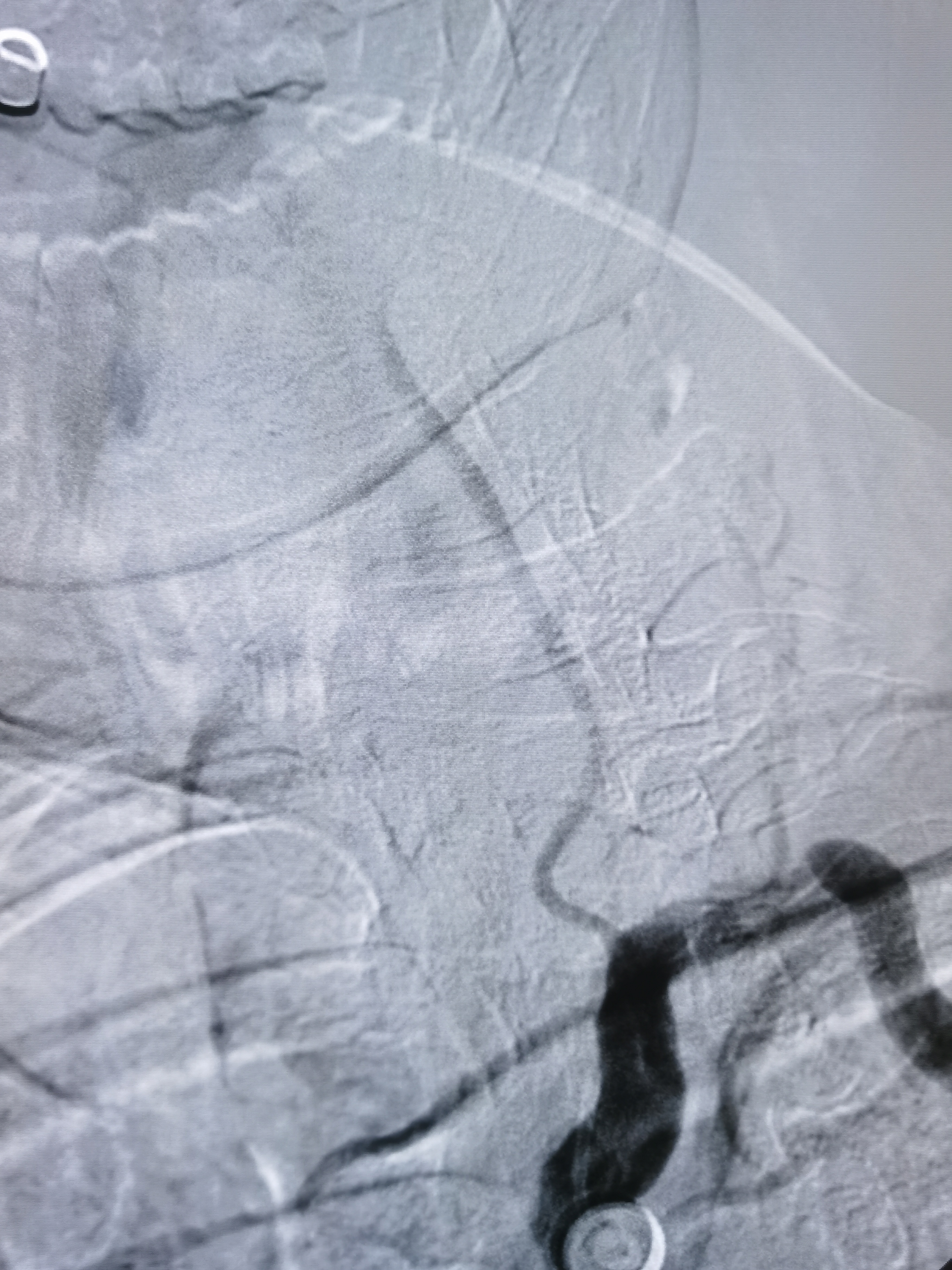

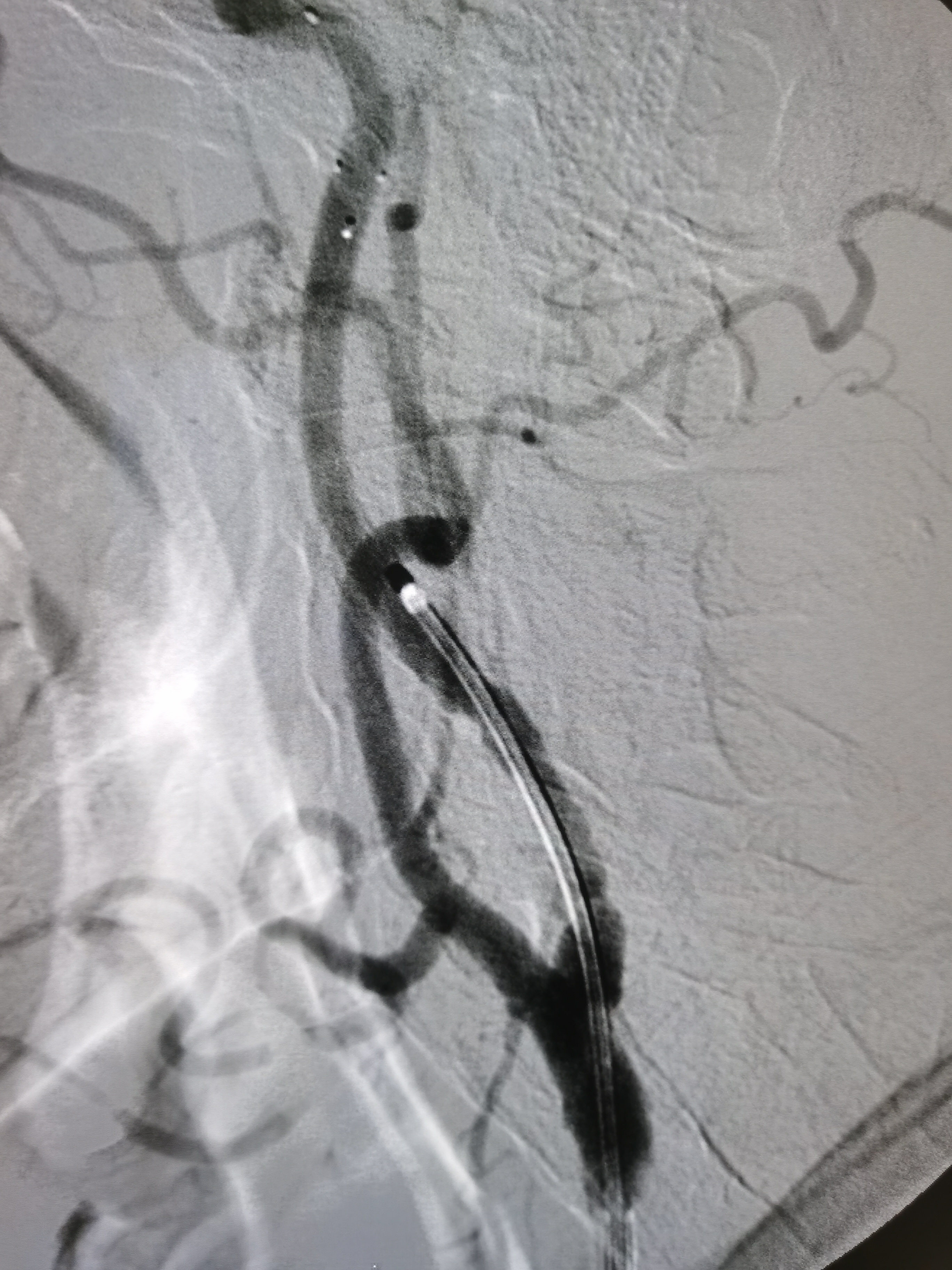

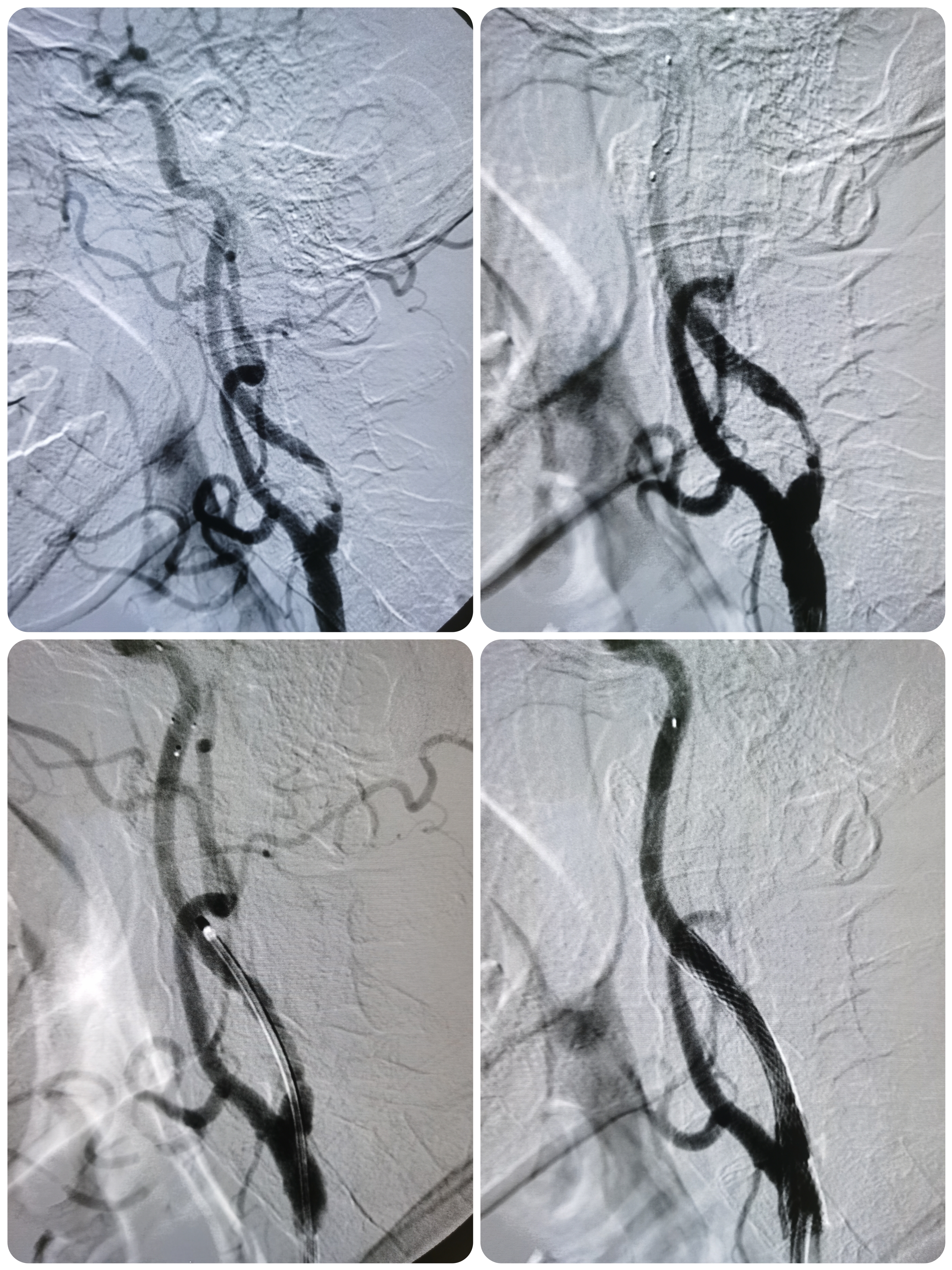

8F导引导管到位后明确工作位。

微导丝顺利通过病变后交换入远端保护伞

4/30球囊预扩后狭窄改善

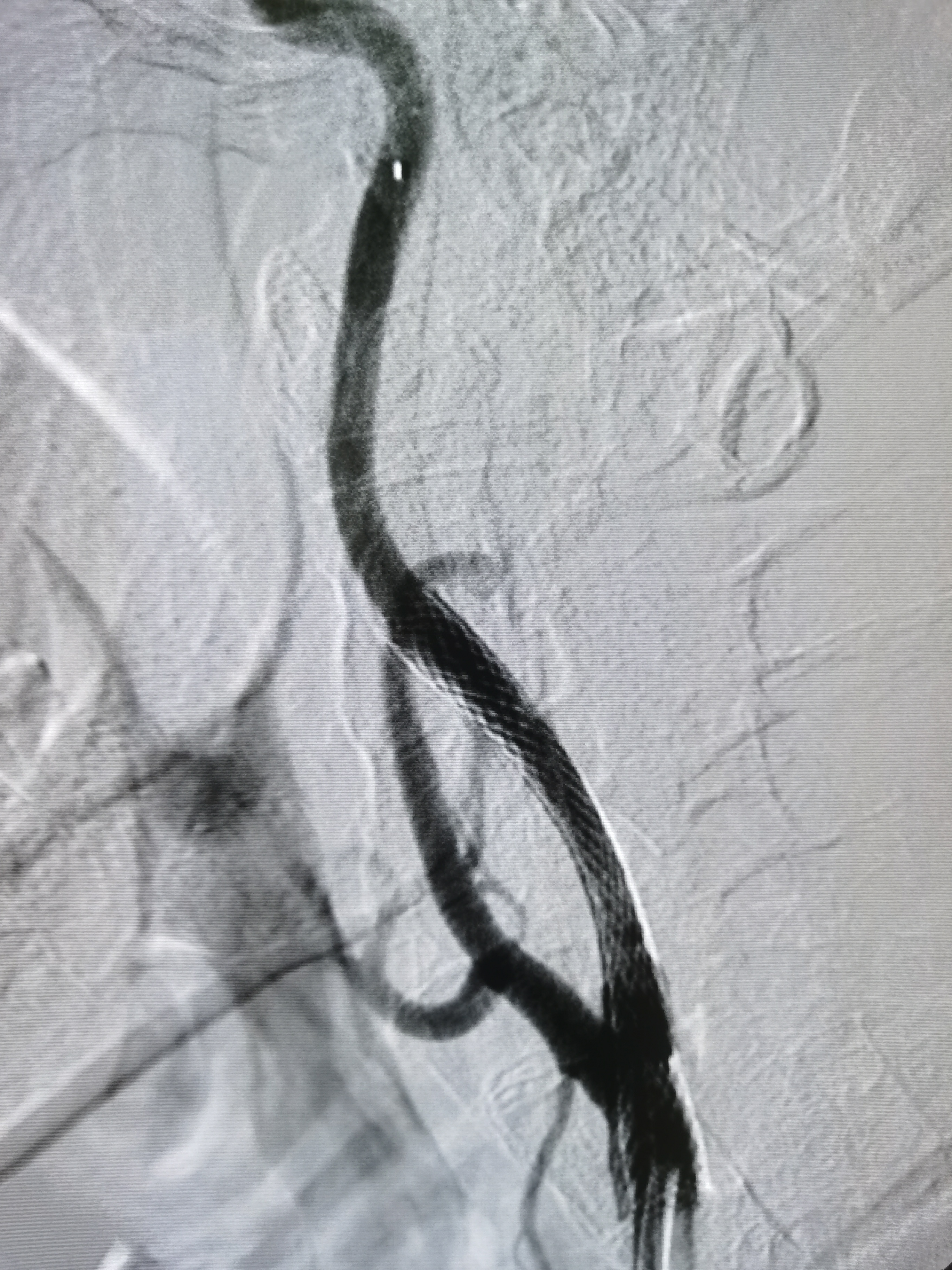

9/40支架定位

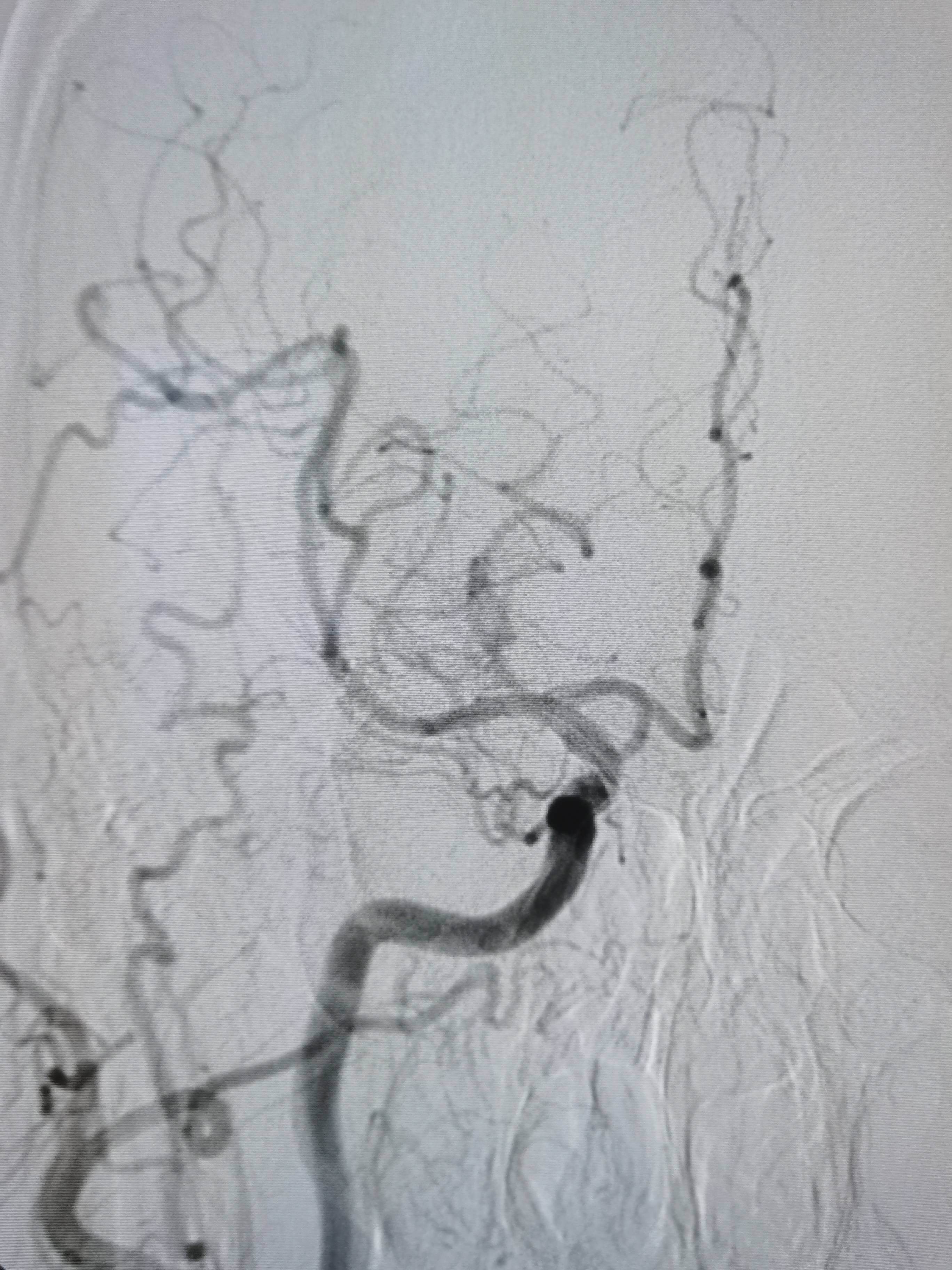

支架释放后狭窄解除

支架释放后狭窄解除

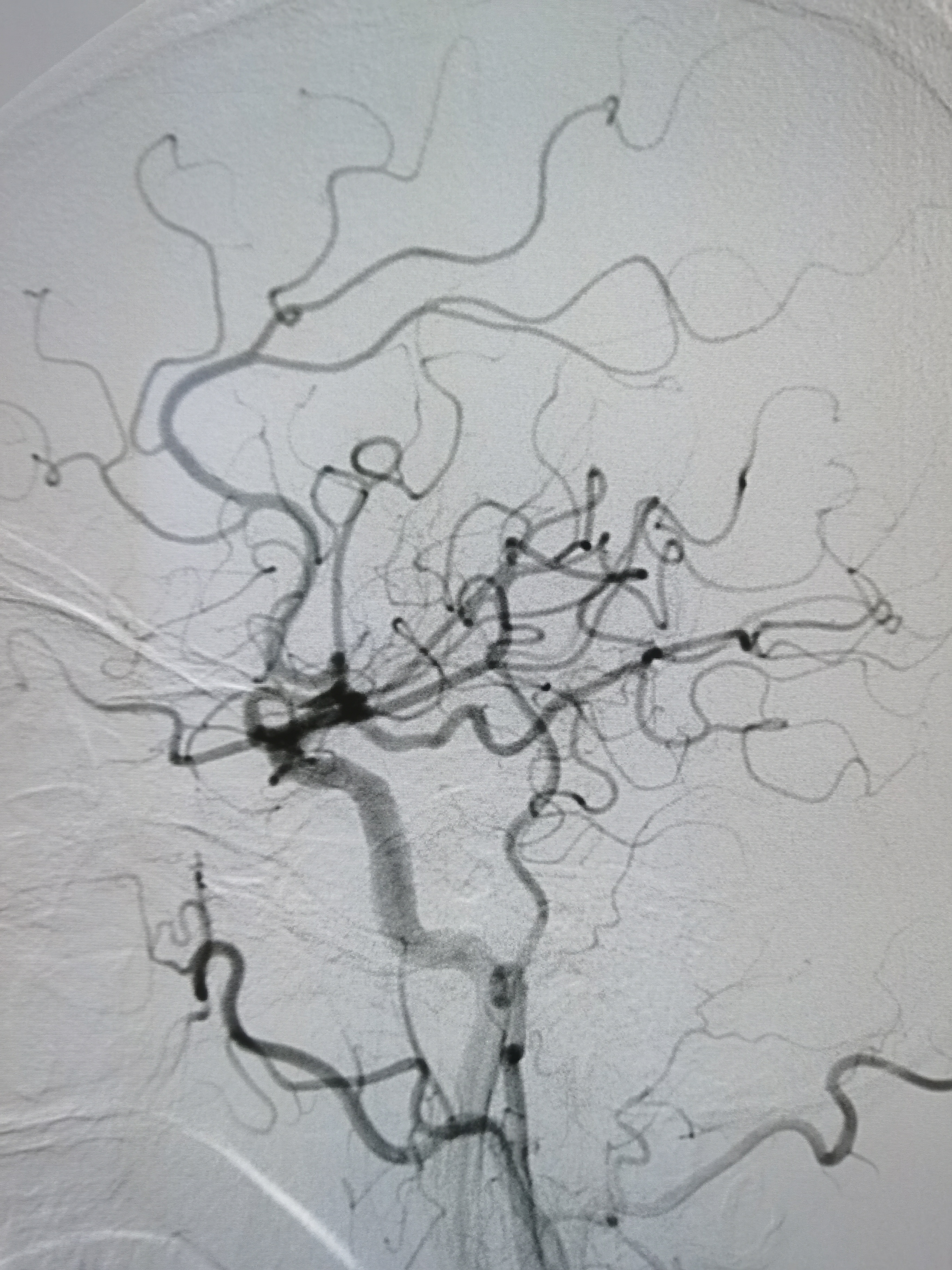

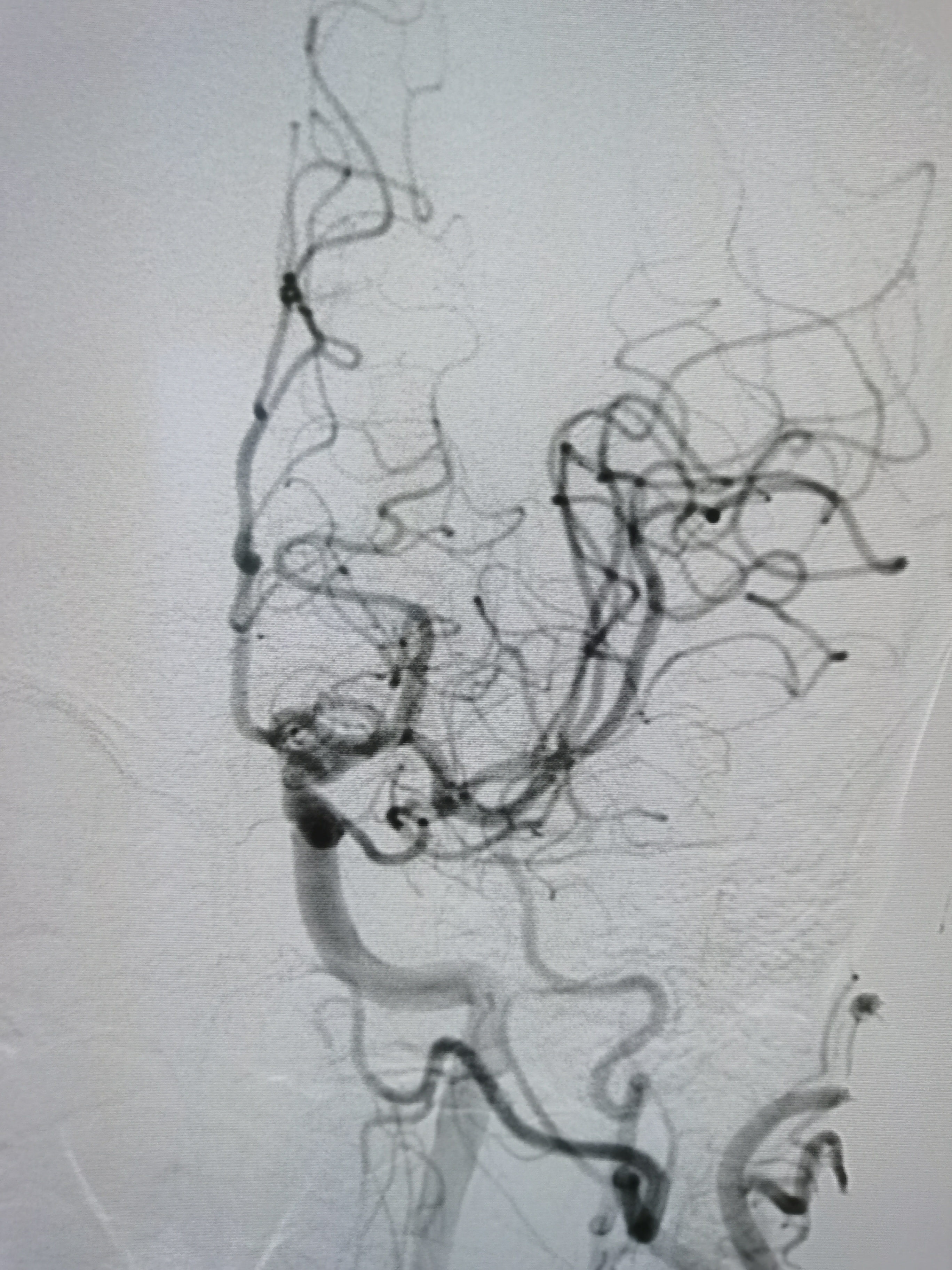

左侧胚胎型大脑后动脉,颅内血流明显改善。

左侧胚胎型大脑后动脉,颅内血流明显改善。

支架位置形态满意,撤出保护伞,结束手术。

术前术后对比

术者体会:

1、本例患者无创检查提示左侧颈内动脉重度狭窄,局部斑块不稳定,经造影明确后局部介入治疗指征。

2、患者病变处存在不稳定斑块,输送保护伞时存在斑块脱落风险,遂采用2.0球囊预扩。

3、术后预防高灌注损伤是术后管理要点,积极控制血压。