背景:

对于复杂颅内动脉瘤的治疗,无论是血管内治疗还是开颅夹闭术结合搭桥手术,对于临床医生均为巨大的挑战。大型和巨大型颅内动脉瘤多存在占位效应,且有较高的破裂风险,如位于前循环,其 5年累积破裂概率达40%,位于后循环则高达50%。血流导向装置(flow diverter,FD)的引入带来了颅内动脉瘤治疗模式的转变。近年来血流导向装置(FD)治疗大型或巨大型复杂颅内动脉瘤的安全性和有效性逐渐被认可。

已有研究表明,血流导向装置(FD)其血流导向作用、较高的金属覆盖率以及能够重建载瘤动脉,目前较多应用于大型、巨大型颅内动脉瘤的治疗,1年后整体愈合率(完全和近全栓塞的比率)为83%。

复杂颅内动脉瘤—密网支架治疗

前言:

山西省人民医院神经外科脑血管病团队一直致力于各类脑血管病的诊治,术前多模态检查评估,术中精准定位病变位置,成熟的复合治疗技术(介入+开颅),使手术变得更加安全,报告一例Tubridge血流导向装置(密网支架)介入治疗颅内大型动脉瘤体会,愿与同道分享和探讨。

病例分享:

1、 病例介绍

• 患者 吕XX,男,70岁

• 主因“间断头痛头晕伴视物模糊1年余”入院

• 查体:左眼视力下降,余查体未见明显异常

• 辅助检查:胸腹部CTA、颅脑MRA和DSA

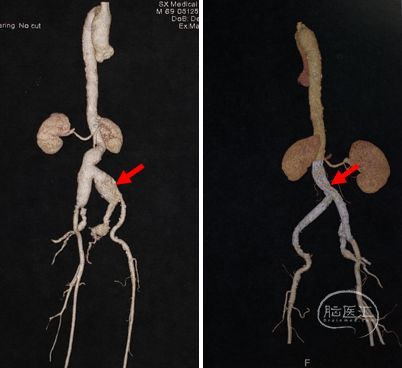

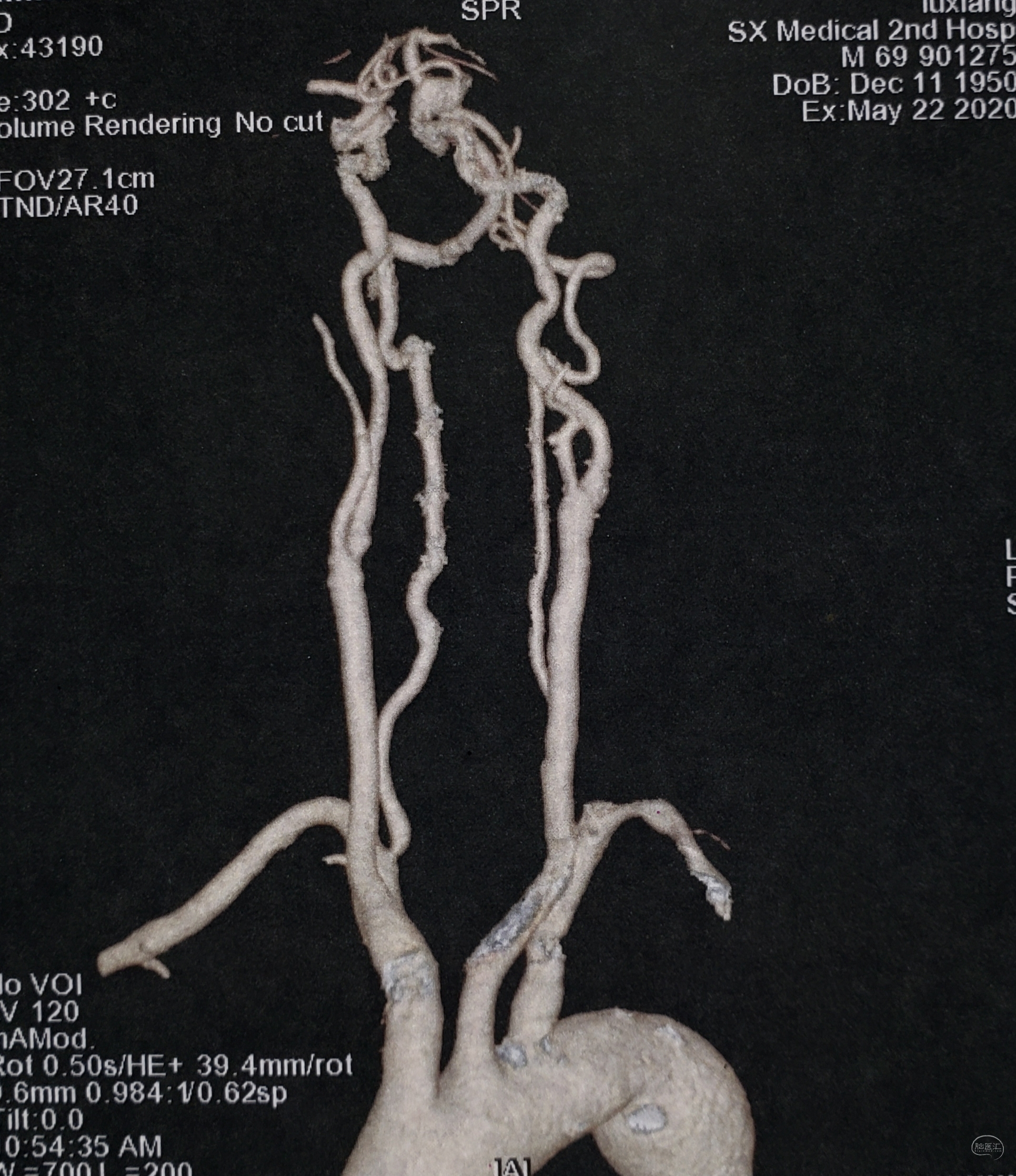

• 既往史:高血压病7年,1年前行腹主动脉瘤腔内隔绝术+双侧髂总动脉瘤腔内隔绝术+左侧髂内动脉动脉瘤栓塞术+右侧髂内动脉球囊扩张及支架成型术。

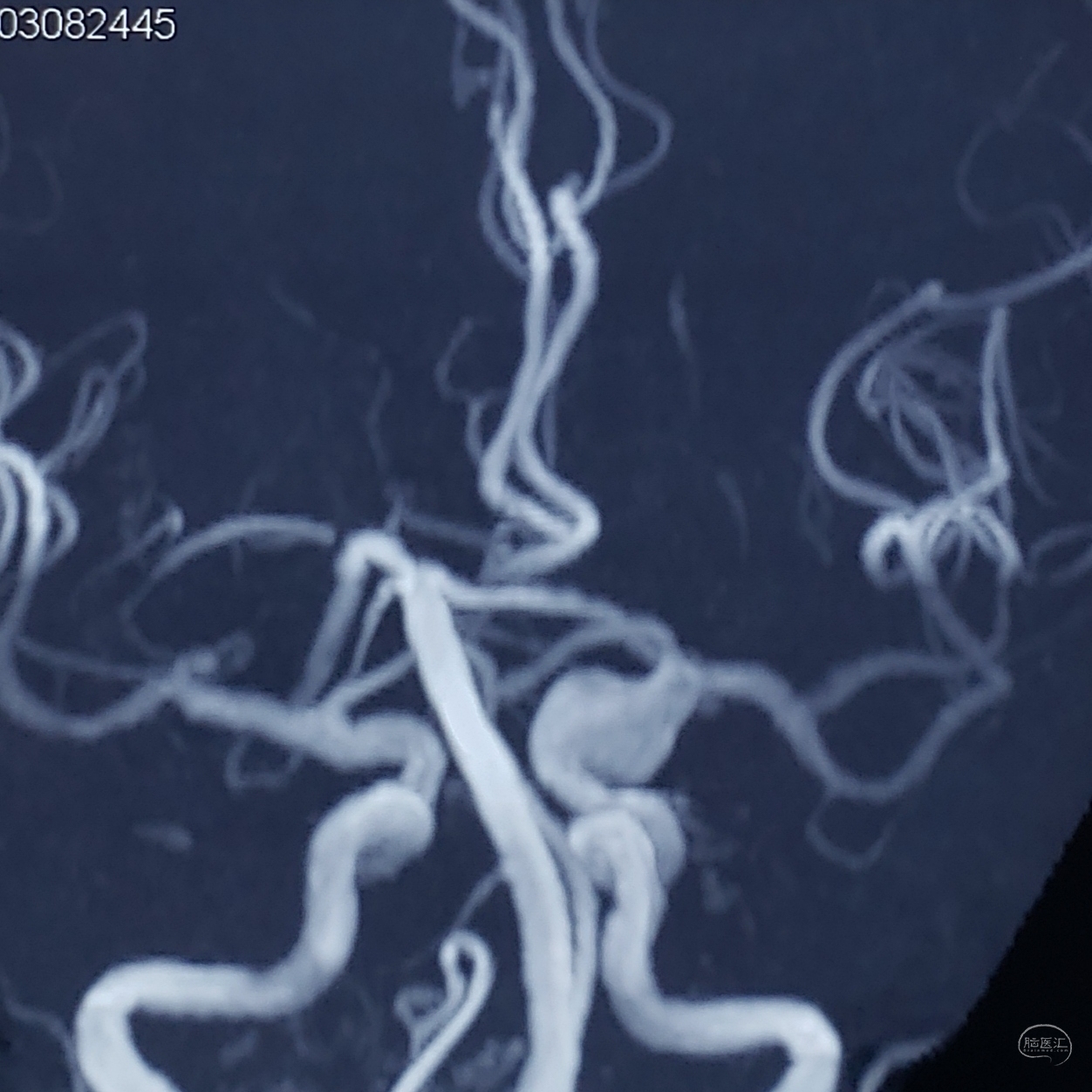

颅脑MRA:左侧颈内动脉床突上段大型动脉瘤

术前术后胸腹部CTA对比:腹主动脉瘤及左侧髂内动脉瘤消失,血管通畅

术后CTA:右侧髂总动脉内可见血管内套叠支架,左侧髂内动脉瘤栓塞良好,髂总动脉通畅

头颈CTA可见:主动脉弓为接近Ⅲ型主动脉弓

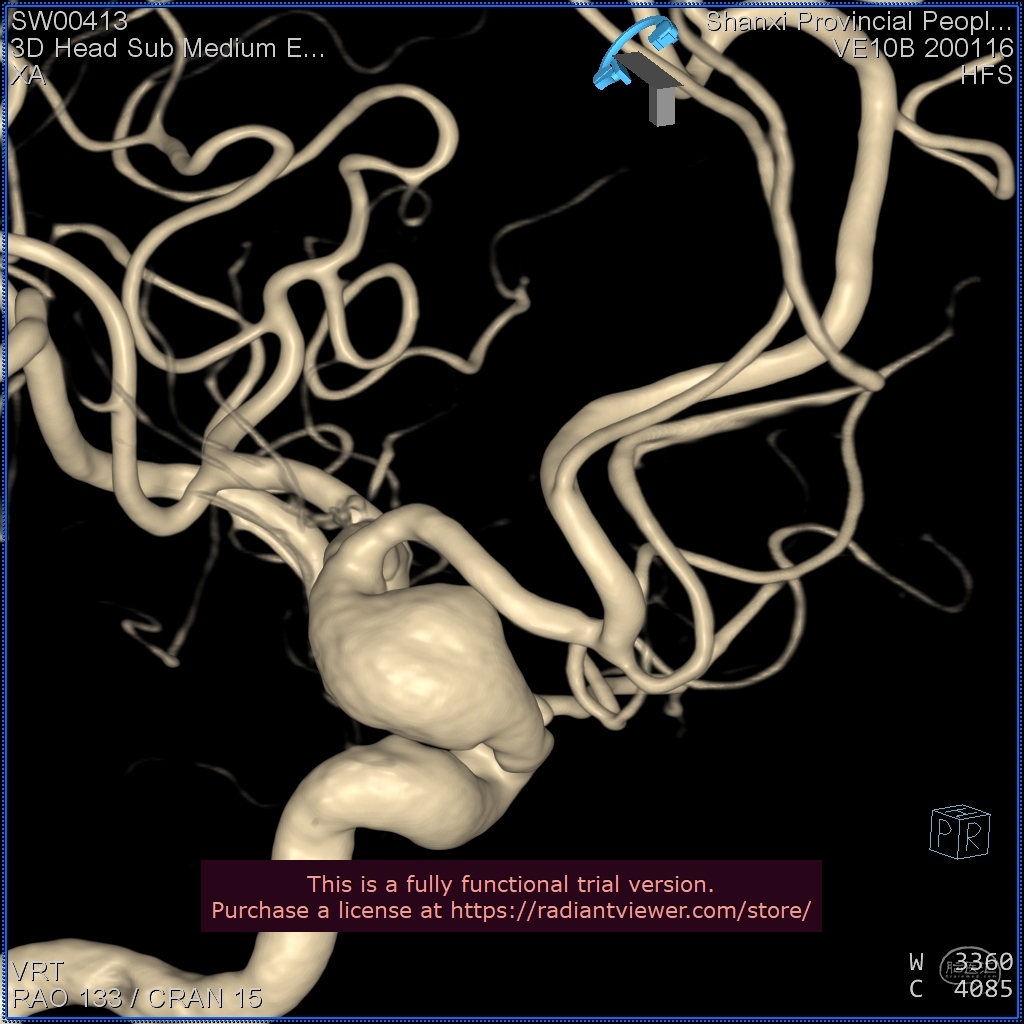

全脑血管造影

左侧颈内动脉造影显示:床突上段大型动脉瘤,瘤体呈梭形扩张

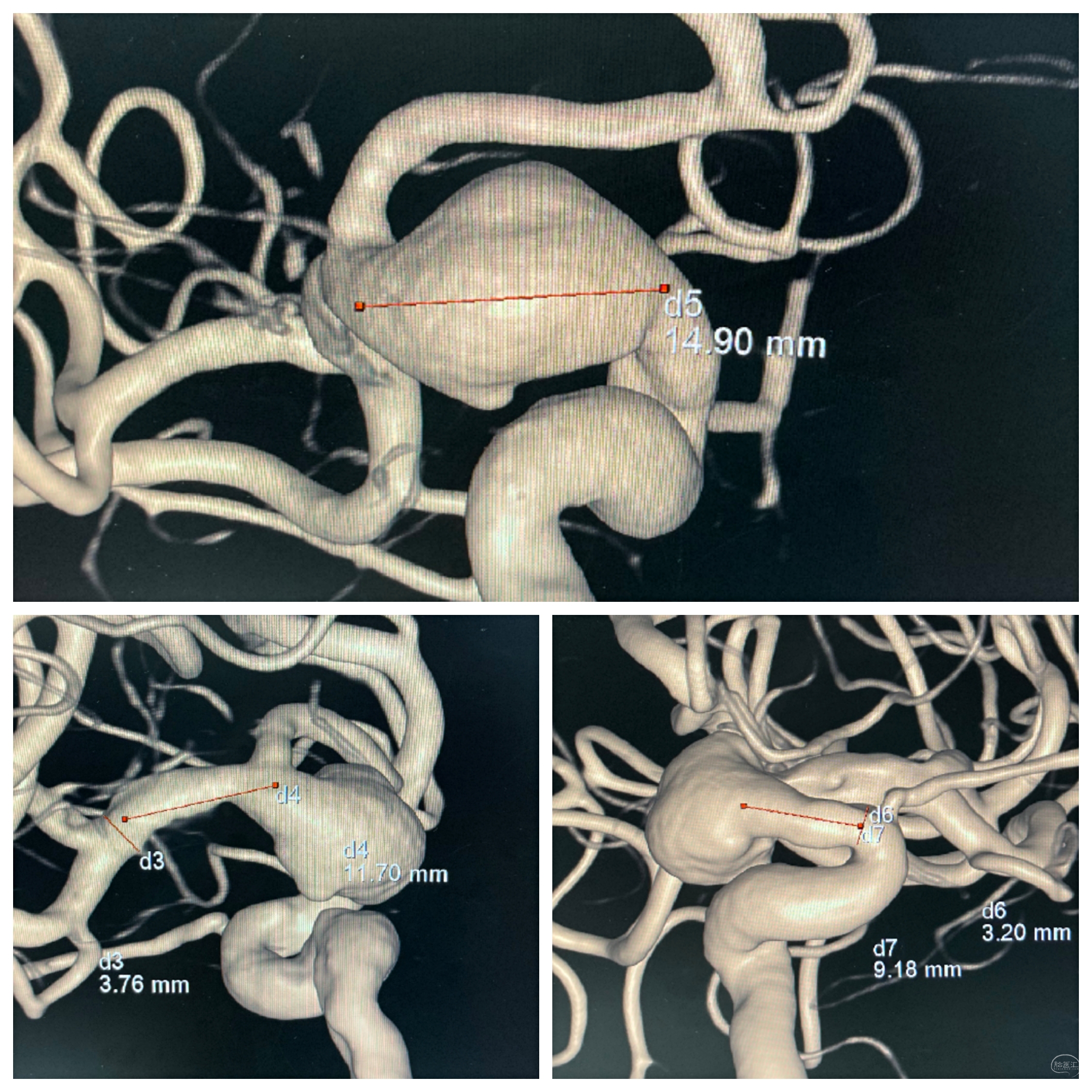

3D血管造影显示:左侧颈内动脉床突段至颈内分叉处梭形扩张,瘤体约14.9*11.5mm大小

入院诊断:

腹主动脉瘤介入术后+双侧髂总动脉瘤栓塞术后+右侧髂内动脉球囊扩张及支架成型术术后

高血压病

术前病例分析:

根据动脉瘤大小不同分类,本例属于大型动脉瘤:

小型动脉瘤:<5mm

中型动脉瘤:5-10mm

大型动脉瘤:11-25mm

巨大型动脉瘤:>25mm

治疗方案:

• 手术方案:支架辅助弹簧圈栓塞将面临较高复发风险,而梭形扩张的动脉瘤弹簧圈很难做到均匀致密栓塞,反而可能导致 “内漏”,造成围手术期动脉瘤破裂,因此考虑单纯使用密网支架治疗。

• 手术难点和关键点:

1、大型动脉瘤在床突上段呈梭型扩张,累及眼动脉到颈内分叉处的整个节段,所以选择支架很长(Tubridge,40mm*45mm),支架推送会极其困难。

2、支架释放过程中极易出现支架内陷到动脉瘤中的情况,导致极端危险的情况,并导致手术失败或严重并发症。

3、该病人血管迂曲,颈内动脉近端有狭窄,长鞘无法上高,整个系统不稳定,要求术者很好的控制。

术中情况:

行头颅DSA检查并进行三维重建,测量动脉瘤的最大径以及载瘤动脉近端、远端直径,再次确认选择合适的密网支架型号

操作过程:

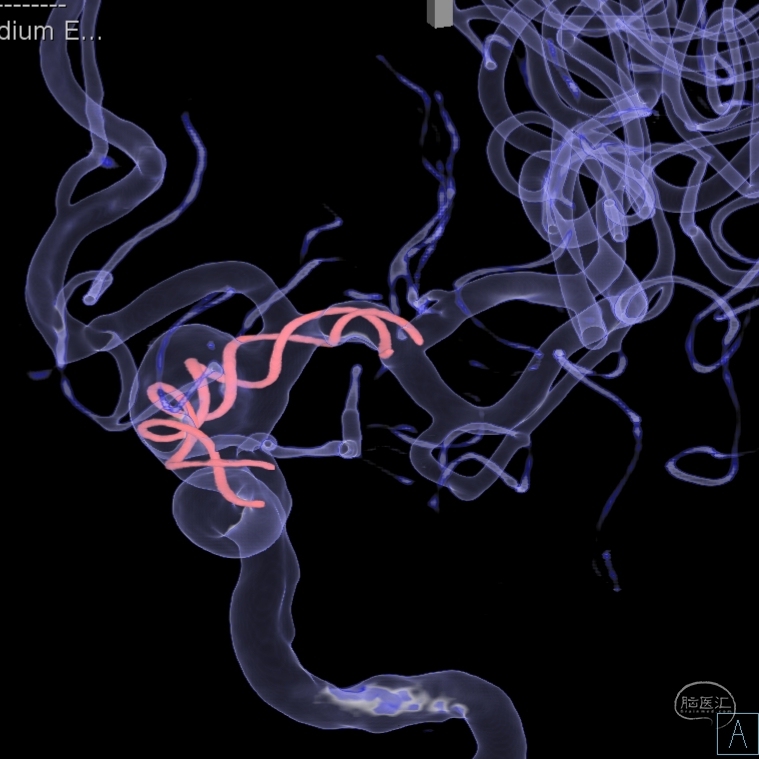

支架释放过程

术中操作结束即刻行DynaCT检查明确支架的贴壁情况,行DSA检查观察支架的位置和贴壁情况、支架内的血流情况,根据支架的贴壁和打开情况适当行导丝按摩。

两根缠绕支架整段的铂铱金属绞丝打开良好

术后造影血流通畅

术后第一天患者无神经功能缺损,术后复查头颅CT未见缺血及出血,目前已顺利出院!

手术的成功离不开团队中每一位成员的辛勤付出!

• 手术体会:

• 1、向上推送支架时,要平衡控制上送的推力和支架导管张力,同时要注意长鞘的稳定性,保证支架安全输送到位。

• 2、支架释放过程中,首先在远端选择恰当的锚定点;释放支架时利用支架、支架导管、中间导管三者的张力,适时推拉控制,使支架顺利打开并贴壁,达到动脉瘤段相对致密而又不会内陷至瘤体内;最后,因为密网支架在释放过程中有明显短缩,准确测量血管,选择合适长度支架,使近端锚定位置正好,贴壁良好。

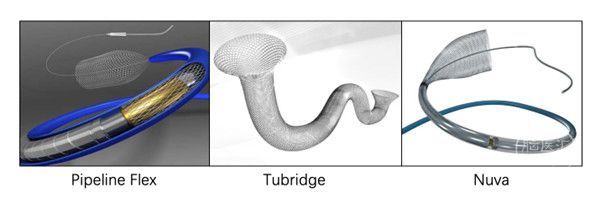

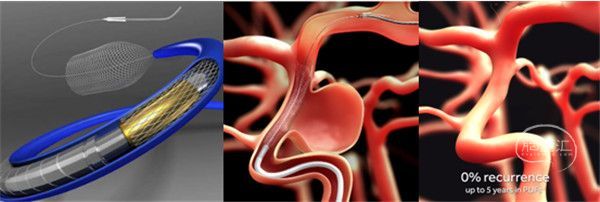

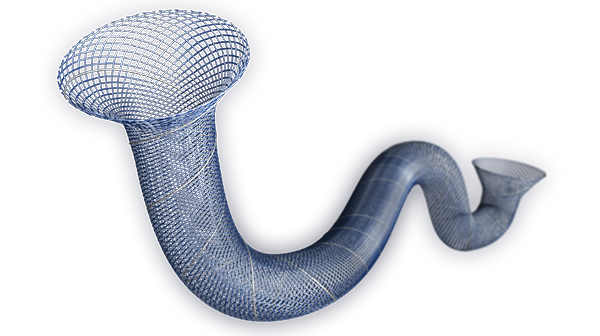

Tubridge血管重建装置简介

Tubridge血管重建装置是第一个CFDA批准的具有颈内动脉和椎动脉动脉瘤适应症的血流导向装置, 通过低孔率的支架和高金属覆盖率的结构设计改变了动脉瘤的血流动力学,进而诱发动脉瘤内血栓形成,促进瘤颈部的内膜增生,达到治疗颅内动脉瘤的目的。Tubridge由48根或64根镍钛丝编织而成,具有极佳的顺应性来适应颅内复杂多変的血管形态,2根显影丝呈螺旋状贯穿整个支架具有全显影功能;支架近端和远端喇叭口等新设计,提供优异的定位及贴壁性能;产品具备独特的推送杆专利技术,实现了支架的回收及重新定位,降低了手术过程中的操作风险。

由微创神通医疗科技有限公司提供,仅供学习和参考

术者简介:

任少华 主任医师

简介:神经外科副主任,脑血管病区主任。现任中华医学会神经外科学会血管内治疗组委员、中国医师协会神经外科分会介入组委员、中国医师协会神经介入委员会委员、山西省神经学会委员。在脑血管介入及手术治疗方面为全省首席专家,年脑血管介入手术300余台,保持国内领先水平。

擅长:脑内动脉瘤、脑动静脉畸形、颈动脉支架成形。

甄自刚 硕士研究生 主任医师 副教授

简介:山西省人民医院脑血管病区副主任,天津医科大学本硕连读毕业,获得国家首批神经介入治疗资质。国家卫生计生委出血性脑卒中委员会全国委员,中国医师协会神经介入青年委员会委员、中国医师协会神经介入出血性脑血管病学组委员、山西省医学会脑血管病专业委员会神经介入学组委员,太原市神经介入委员会副主任委员;获得山西省科技进步奖二等奖、三等奖各一项,发表SCI 论文6篇,国家级省级论文10多篇

擅长:颅内动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘、脊髓动静脉畸形、脑梗塞急诊取栓、颅内及颈部血管狭窄的手术及介入治疗,以及颅内血管病、肿瘤、颅脑外伤重症患者的管理。

任晋瑞 副主任医师 硕士研究生导师 神经外科博士

简介:2015年在北京天坛医院学习脑血管疾病的显微外科治疗和介入治疗,后在北京宣武医院Yasargil显微外科训练中心进行血管吻合培训。目前主持省级科研项目一项,先后参与国家863基金资助项目二项和国家自然科学基金项目一项,获得山西省科学技术进步三等奖一项。先后发表SCI收录论文3篇,国家级论文6篇。入选山西省“三晋英才”支持计划青年优秀人才,现任山西省卫生健康委神经外科质控中心秘书,山西省医学会神经专业委员会青委会委员兼秘书,山西省老年医学学会神经医学分会第一届理事会理事,中国生物物理学会体育医学分会委员。

擅长:各类脑血管病的诊治(颈动脉狭窄、烟雾病、颅内动脉瘤、脑血管狭窄、脑梗死、脑出血、脑血管畸形、海绵状血管瘤等)的手术和介入治疗,尤其擅长缺血性脑血管疾病的手术治疗。

李军伟 主治医师 博士研究生在读

简介:中国医科大学硕士毕业,目前首都医科大学附属北京天坛医院博士在读。发表SCI论文1篇,国家级论文3篇,参编神经外科专著2部。熟练掌握神经外科常见疾病的诊治,目前主攻颅脑动脉瘤、颅脑动静脉畸形、颅脑动静脉瘘、颅脑血管狭窄、颅脑血管闭塞、烟雾病、静脉窦血栓等出血及缺血性脑血管病的发病机制及治疗。

擅长:脑血管病的手术及介入治疗。

省医脑血管病专业组是是神经外科几代人努力的结晶,80年代末开展显微外科手术治疗,1997年起开展神经放射血管内介入治疗,2007年4月正式成立“脑血管病”亚专业组,主要针对颅内动脉瘤、脑血管畸形、硬脑膜动静脉瘘、脊髓血管病变等出血性脑(脊髓)血管病和脑梗塞、烟雾病、颈动脉狭窄、椎动脉狭窄、脑动脉硬化等缺血性脑血管病开展诊疗和临床研究工作,前后相继开展了颅内动脉瘤夹闭及介入栓塞术、颅内动脉狭窄支架置入及颅内外动脉搭桥手术、颈动脉内膜剥脱手术、颈内动脉海绵窦瘘介入栓塞术、脑内及脑干血管畸形切除、急性脑血管闭塞再通术等手术,年脑血管病手术量达400余例,踞全省首位,省内各种神经介入新技术均在我科首先开展,疗效处于国内先进水平,同时带动省内脑血管病的提高。

经过全科室医护人员共同努力,拼搏进取,成功入选国家脑血管病疑难病症诊治能力提升工程项目,目前省内首家以脑血管病为主的复合手术室已经投入使用,这将进一步提高本中心的诊治范围和能力,将为脑(脊髓)血管病的诊疗工作带来更大的发展,为三晋父老提供更安全、更有效、更便捷的医疗服务。

欢迎省内外同道莅临指导和学术交流!

本文编辑:任晋瑞 副主任医师

审校:任少华 主任医师

终审:吉宏明 主任