本文节选自Rhoton《THE CEREBRUM 大脑》,及《奈特人体解剖图谱》主要内容包括:大脑的外侧面、内侧面、基底面、核心区域的解剖。 笔者水平所限,请各位老师雅正!

一、大脑半球概述

成对的大脑半球是构成大脑的最大部分,它们被纵裂分开并由胼胝体连接,向下以间脑与脑干和脊髓相延续,包裹侧脑室和第三脑室。大脑半球有

三个面:外侧面、内侧面和底面;

三个缘:上缘、下缘和内侧缘;

三个极:额极、颞极和枕极;

三类白质纤维:投射纤维(projection)、连合纤维(commissural)和联络纤维(association);

五个脑叶:额叶、顶叶、颞叶、枕叶和岛叶。

手术定位最重要的解剖标志是它的三个缘、三个极、外侧裂、纵裂和中央沟。大脑半球的最大横径在顶叶。纵裂为一深在的裂隙,分隔两侧大脑半球的上部,内有镰状的硬膜突起即大脑镰将两侧半球的前部和后部分开。大脑镰的前部没有后部宽,因此前部大脑镰游离缘与胼胝体之间的距离较大,两侧半球的内侧面没有镰而直接相对。越向后游离缘逐渐向胼胝体倾斜并与之贴近。扣带回的前部位于大脑镰游离缘的下方,容易越过中线,但其中部和后部下方的扣带回逐渐减少,更多的脑回位于游离缘的上方,跨越中线的移位受到坚韧大脑镰的限制。

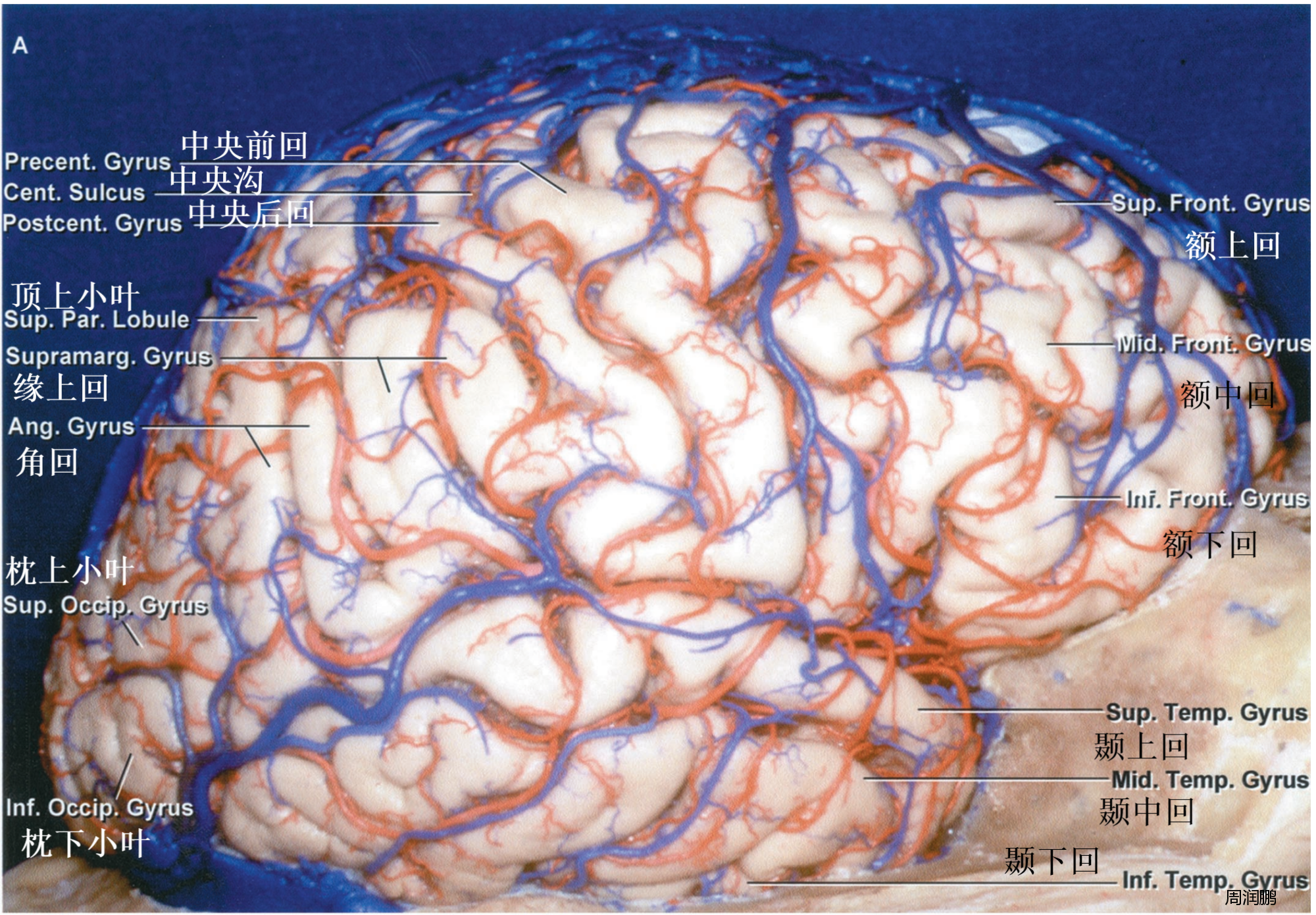

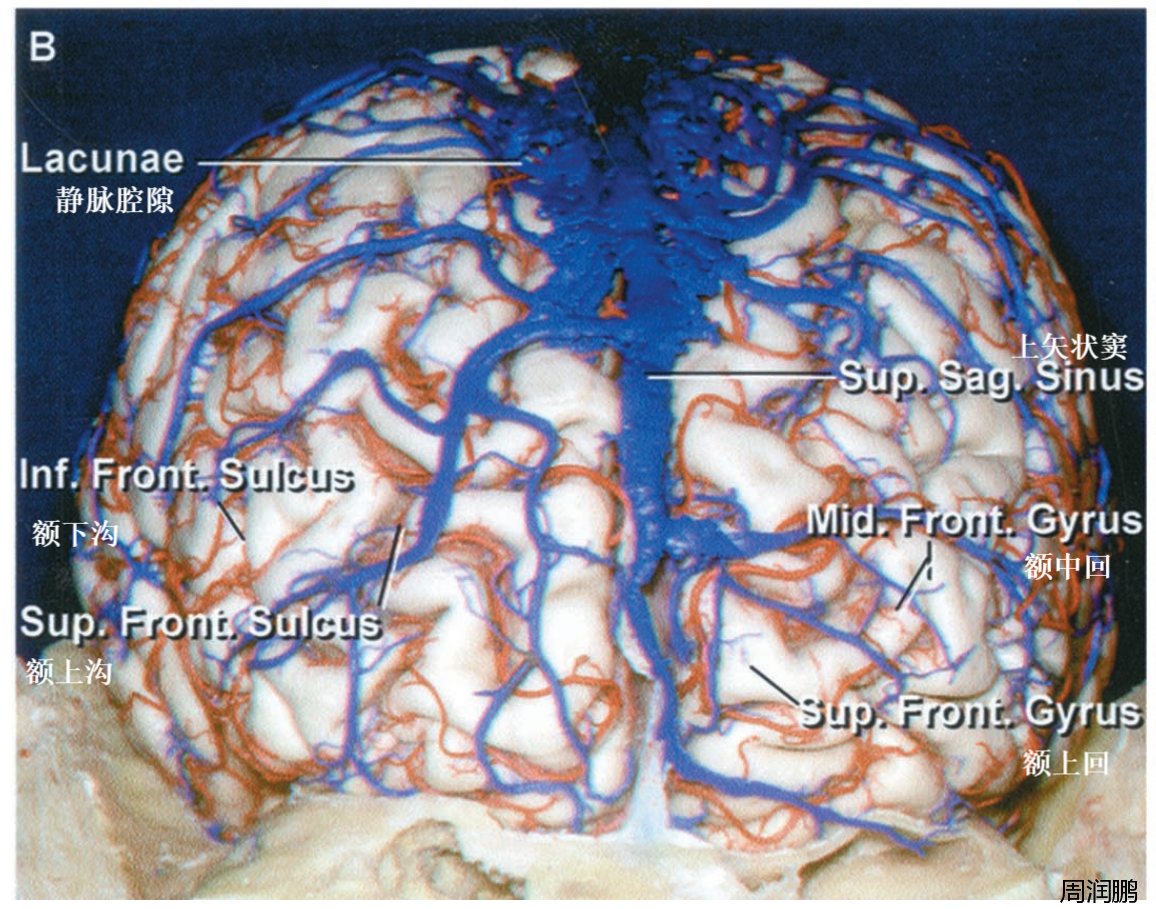

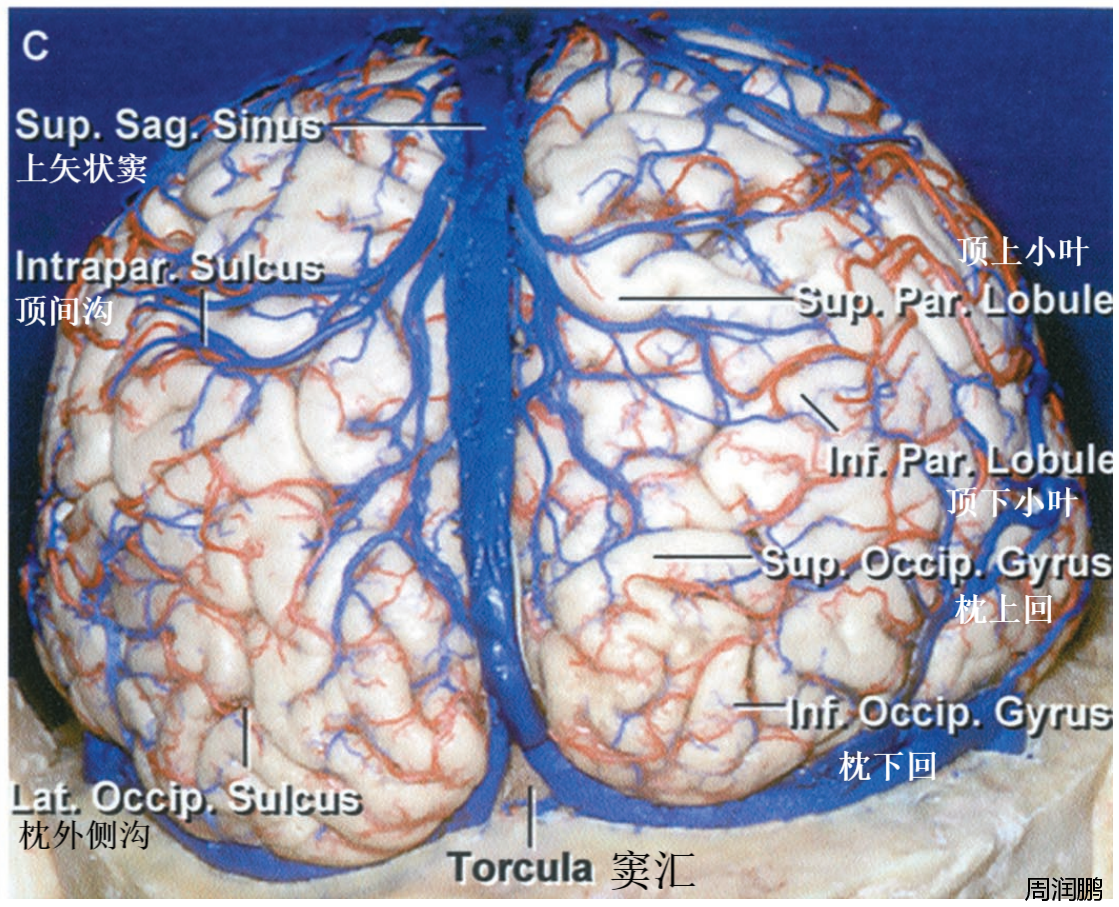

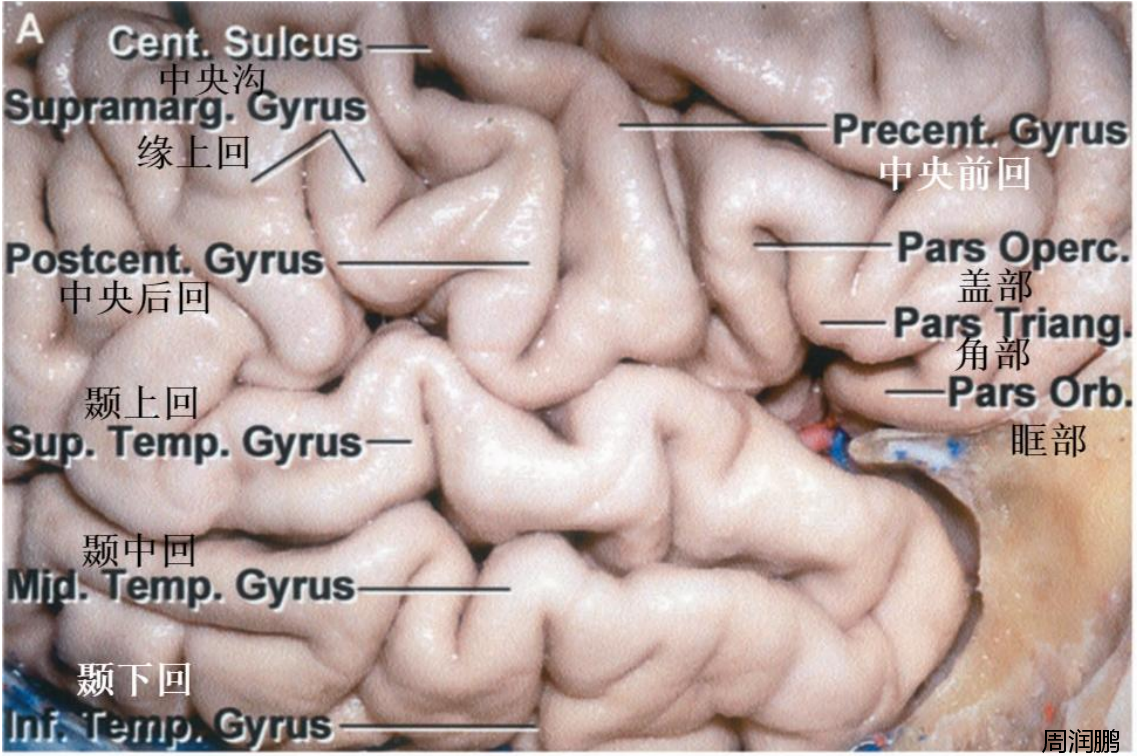

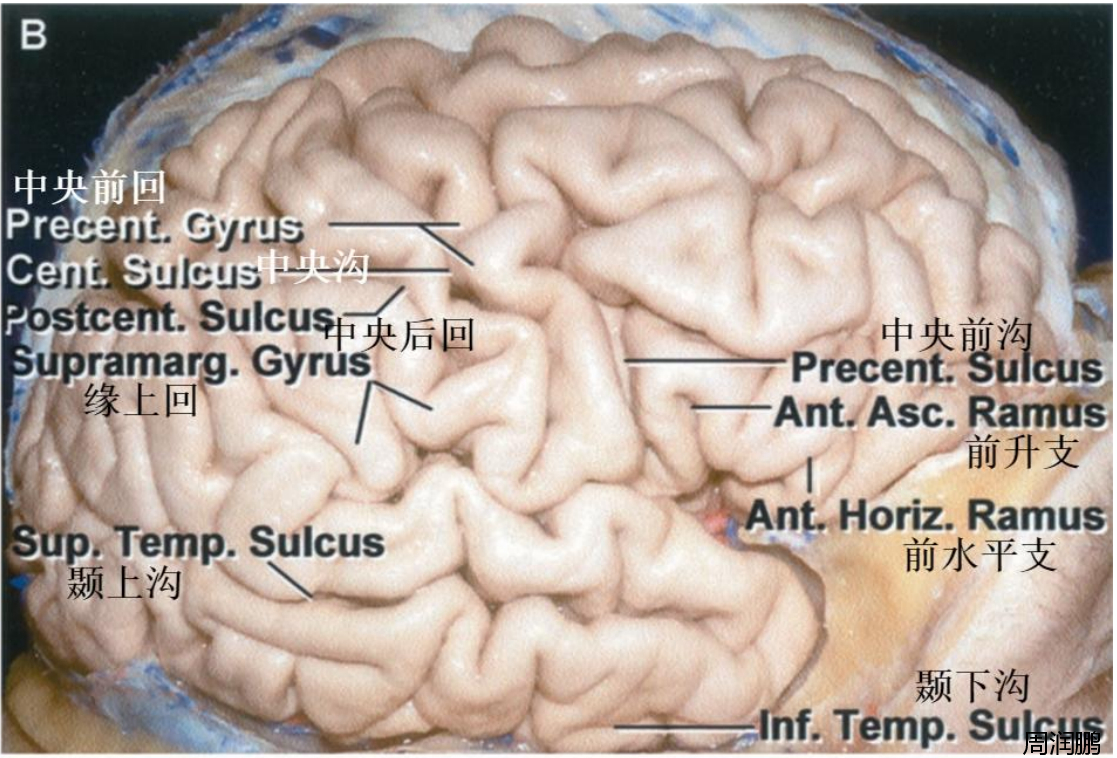

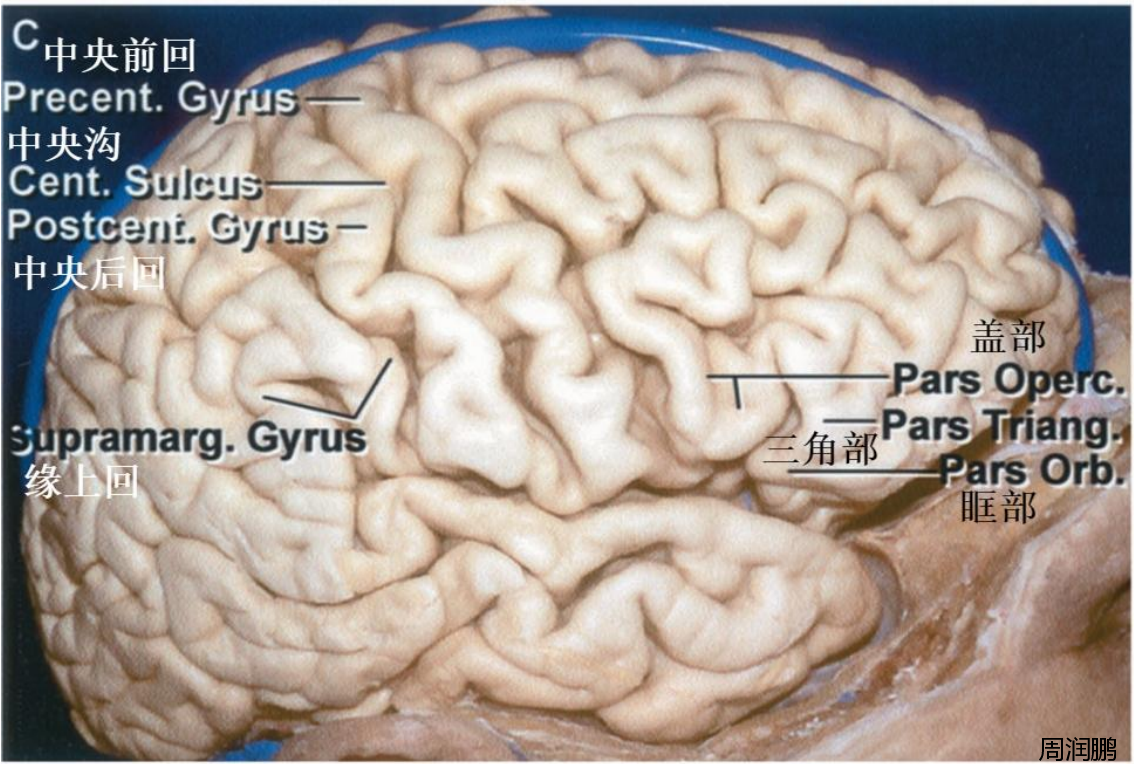

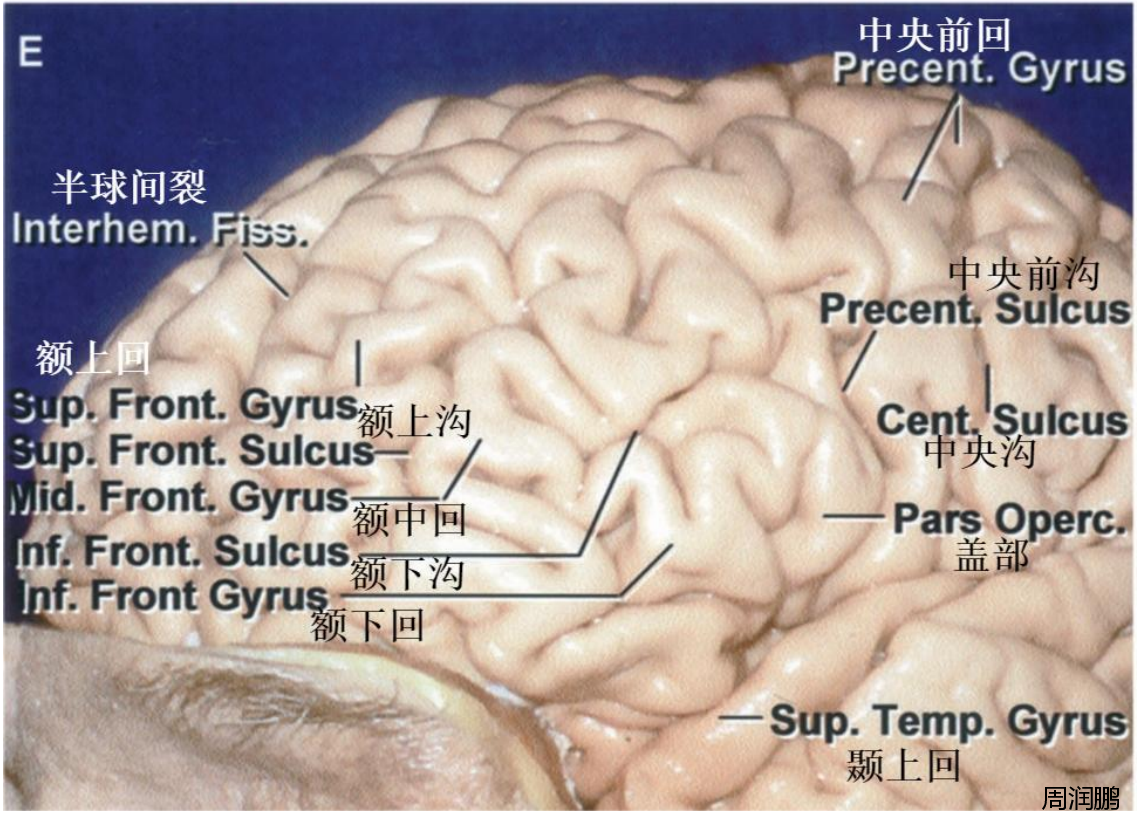

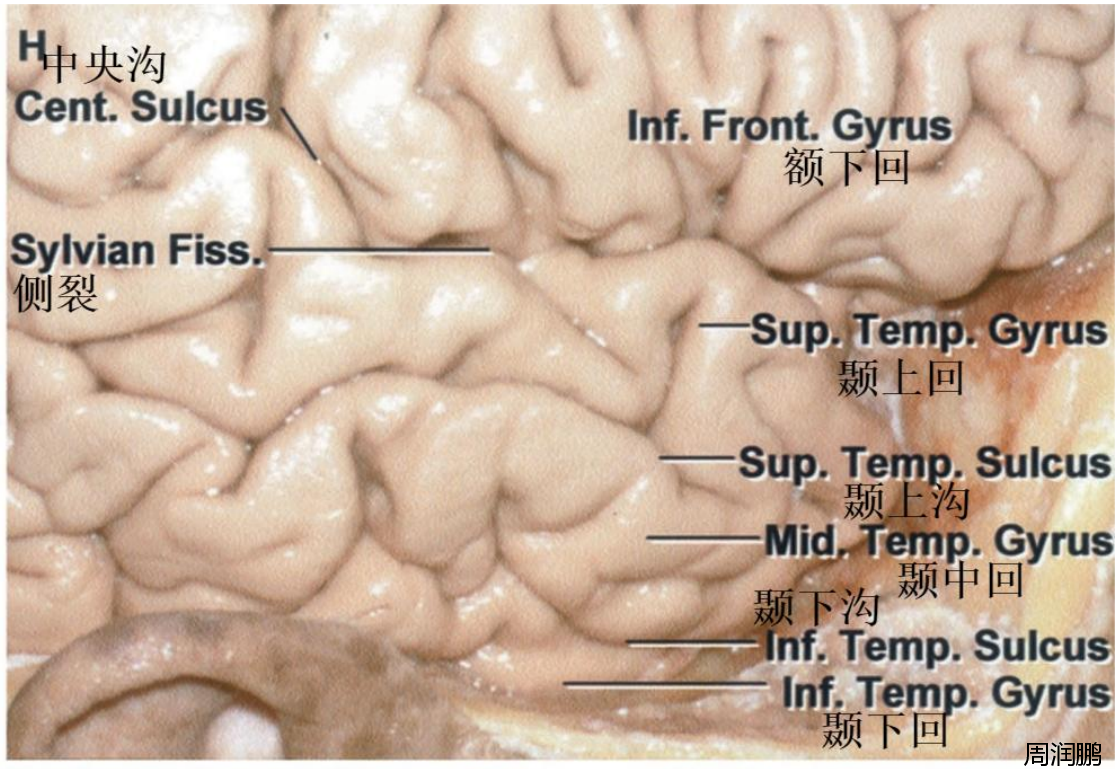

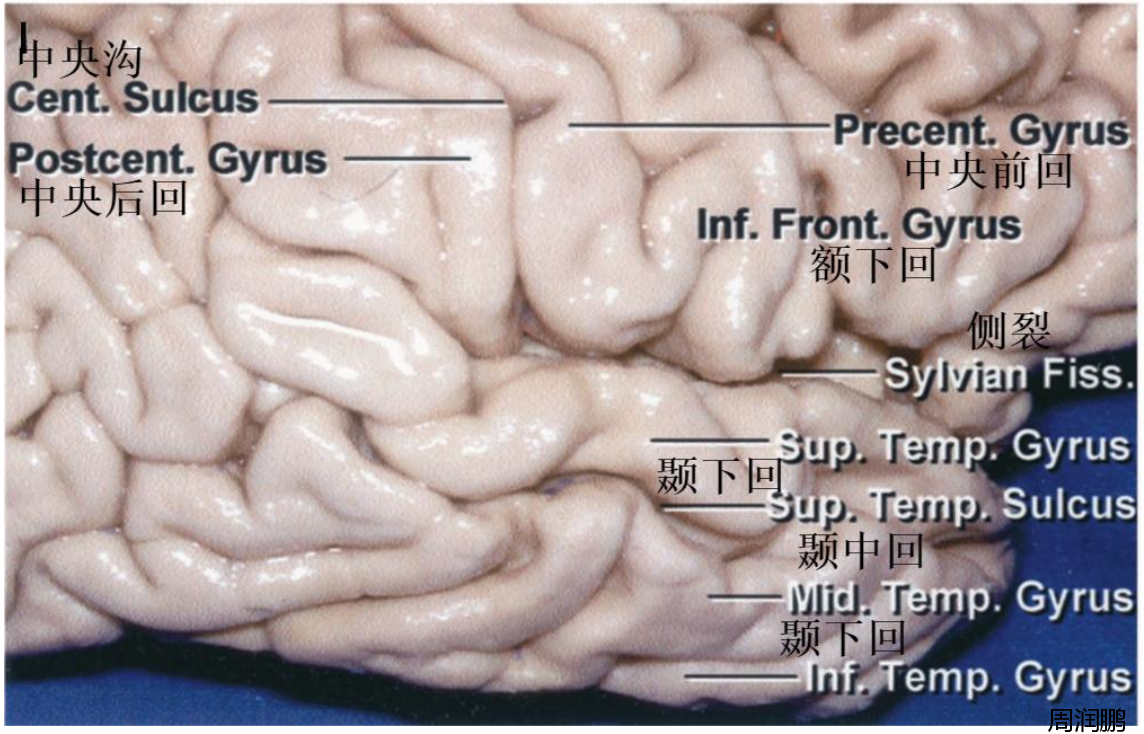

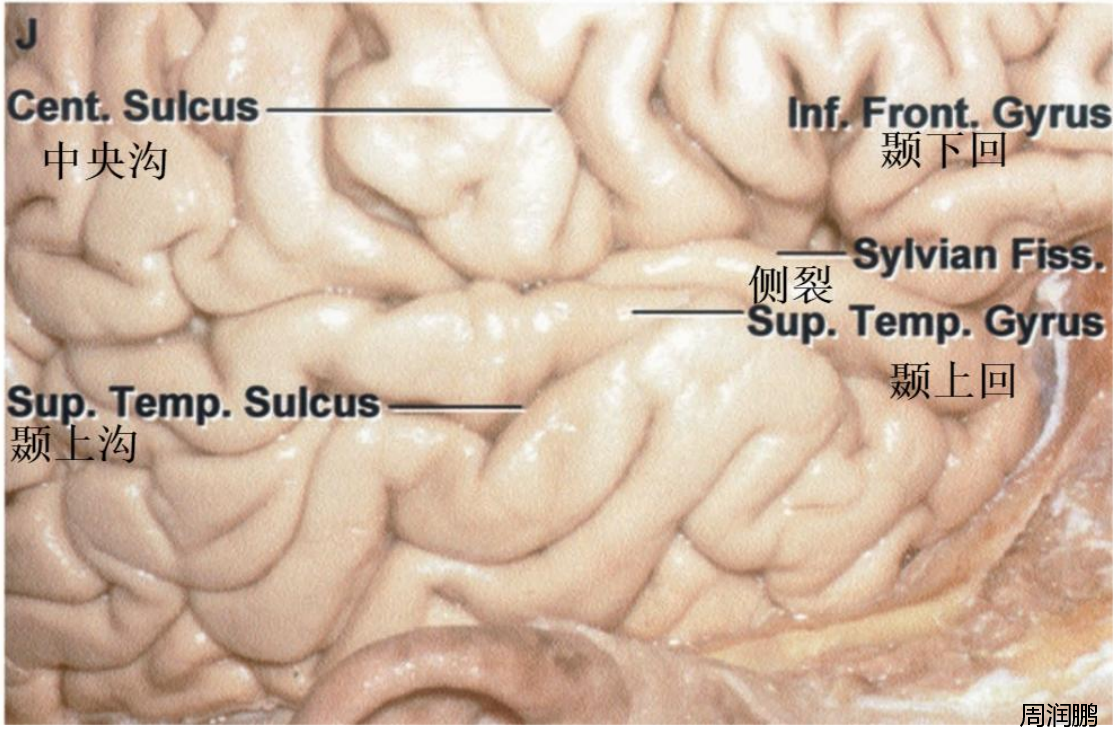

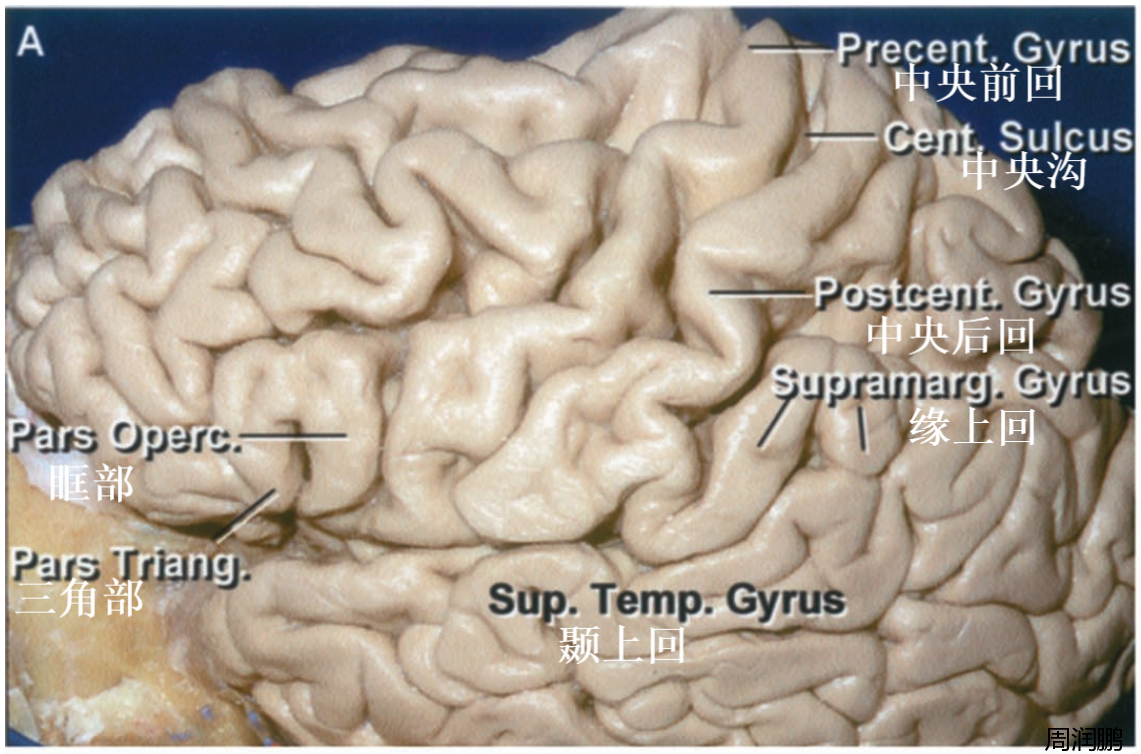

右侧大脑半球外面观:

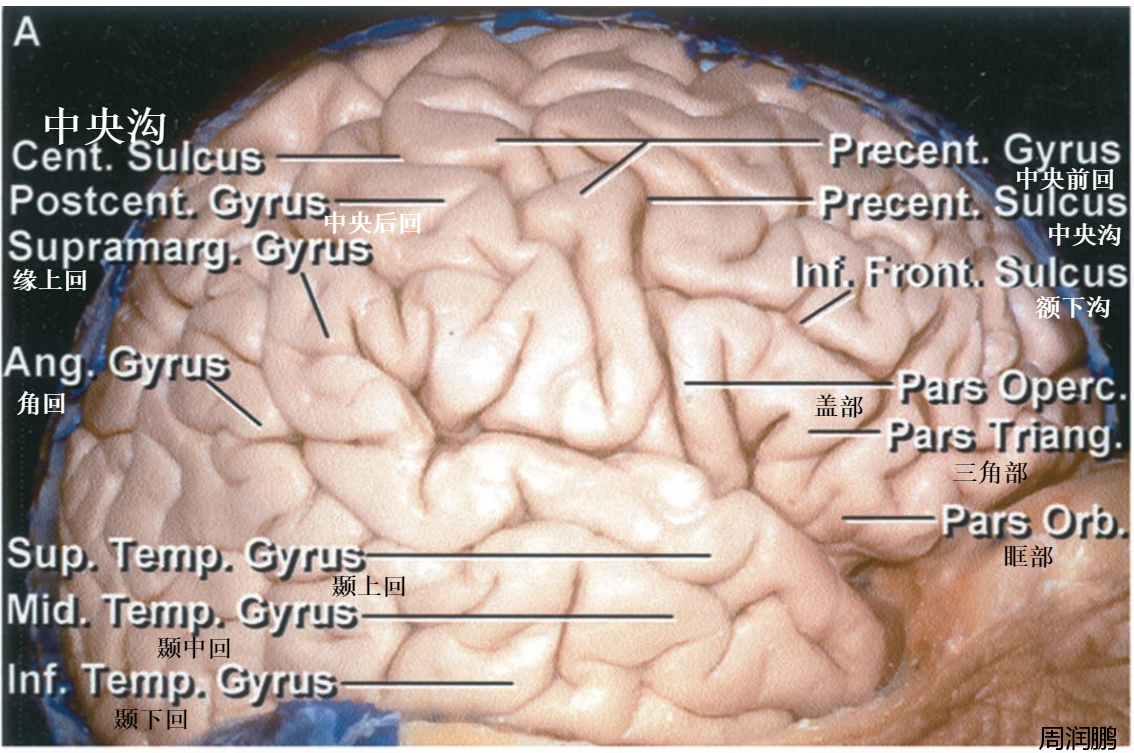

当大脑被小心和精确暴露时,是一个相当美丽的结构。动脉、静脉、脑回和脑沟按照非常复杂的方式排列。额叶凸面由额上回、额中回、额下回和中央前回构成。顶叶凸面由中央后回、顶上小叶和顶下小叶构成。顶下小叶又由缘上回和角回构成。颞叶凸面由颞上回、颞中回和颞下回构成。枕叶凸面由枕上回和枕下回构成。

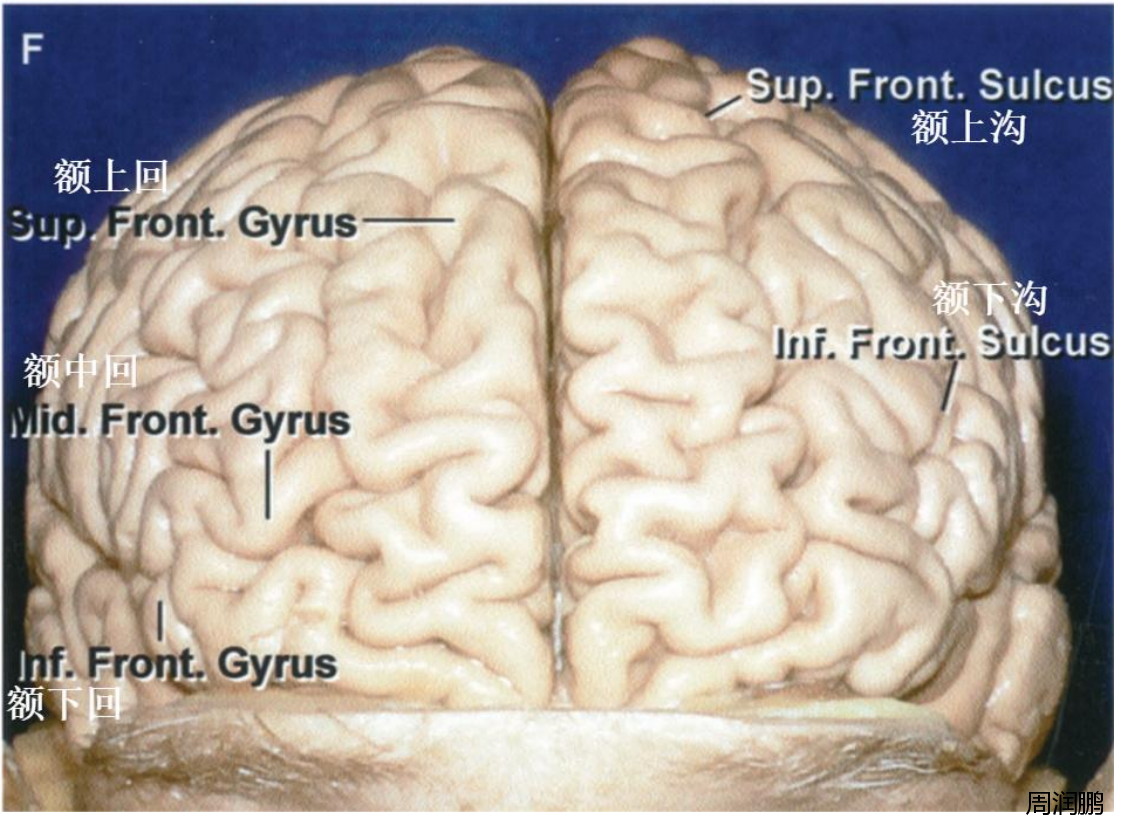

前面观。额上回和额中回由额上沟分开,额下沟位于额中回和额下回之间。来自大脑半球前部的静脉向后走行,到达上矢状窦。一个大的静脉陷窝位于靠近上矢状窦的额叶上缘。

大脑半球后面观。枕外侧沟将枕叶外侧面分为枕上回和枕下回。来自枕叶凸面的静脉向前走行注入上矢状窦。顶叶的后部被顶间沟分为顶上小叶和顶下小叶。

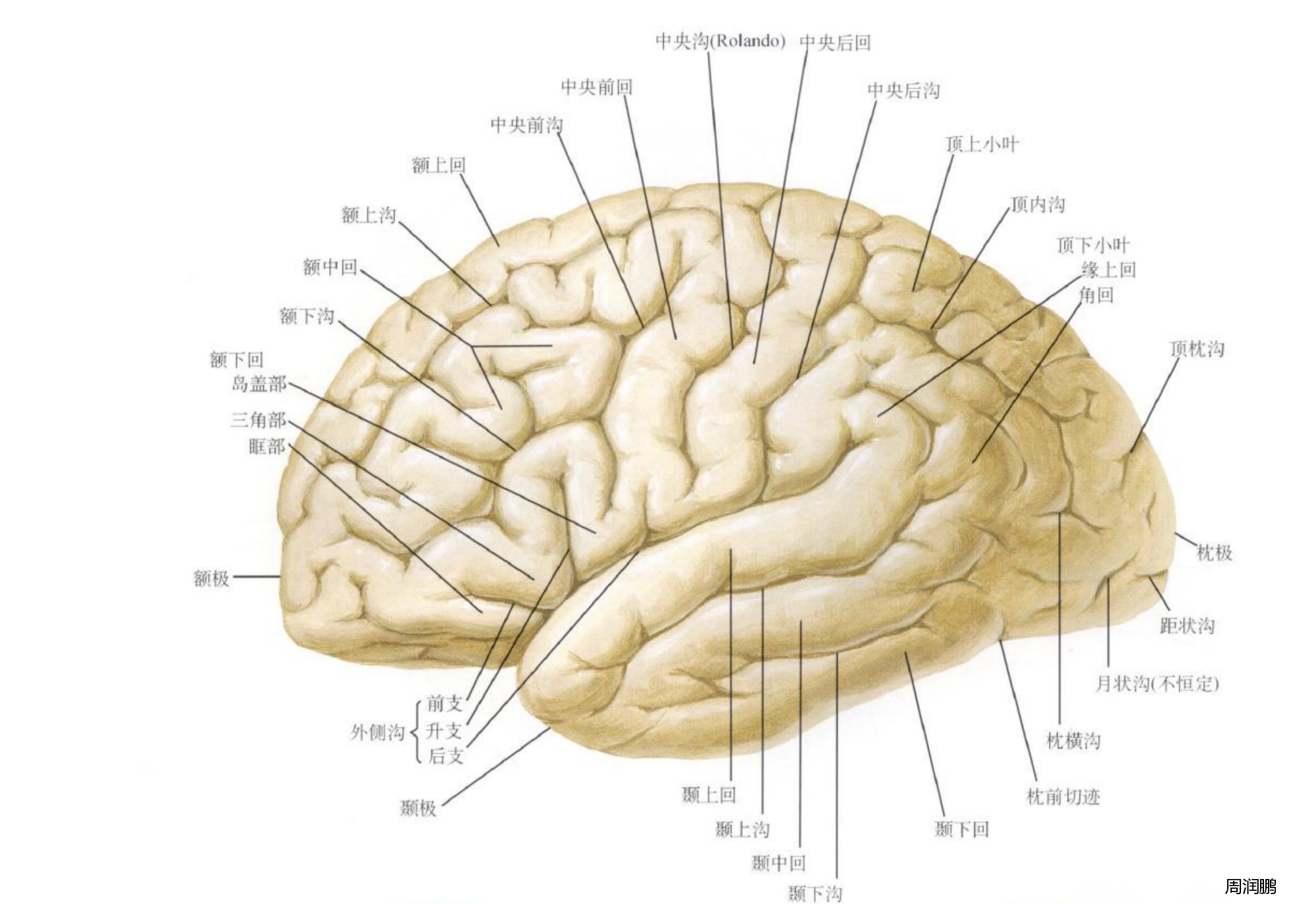

脑外侧观:

二、大脑半球表面

大脑半球有三个面:外侧面、内侧面和底面。外侧面又称凸面,与其外侧的颅盖相对;额叶、顶叶和枕叶的内侧面向内与大脑镰相对,颞叶的内侧面与中脑的外侧面相对;半球的底面则与前、中颅窝的底及小脑幕相对。大脑半球的三个缘分割其三个面。上缘沿上矢状窦及纵裂的上缘从额极向枕极分隔半球外侧面与内侧面。外侧缘分为前部和后部,前部从额极沿额叶底面的外侧缘到外侧裂,分隔额叶的外侧面和眶面;后部略上方凸起,与中颅窝底及小脑幕的外缘走行相一致,前方围绕颞极转向上,到达外侧裂,将颞叶和枕叶的外侧面与坐落于颅底和小脑幕表面的底面分开。内侧缘从额极延伸到枕极,分为额部和枕部,额部以直线从额极到终板,分隔额叶的内侧面和眶面;枕部位于大脑镰和小脑幕的夹角处,与直窦平行,从枕极延伸至胼胝体压部的下方,分隔枕叶的内侧面和底面。

额叶、顶叶和颞叶均具有三个面。顶叶只有两个面,即外侧面和内侧面。额叶占据约1/3的大脑半球表面,从额极到中央沟,与颞叶之间以外侧裂分开。在内侧面上,额叶以胼胝体沟与胼胝体分开,以从中央沟的上端向下至胼胝体的直线与顶叶分开。整个面对眶顶的面称为眶面,属于额叶。

顶叶的外侧面前方以中央沟为界,后方为位于大脑外侧面、顶枕沟上端压迹和枕前切迹之间的颞顶线(parietotemporal line)上半,下方为外侧裂的后部和沿外侧裂长轴向后延伸至颞顶线的侧裂线(sylvinline)。在内侧面上,额叶与顶叶之间为中央沟上端向下至胼胝体的连线,顶叶和枕叶之间为顶枕沟。在外侧面上,枕叶位于颞顶线的后方;在内侧面上,枕叶位于顶枕沟的后方;在底面,枕叶位于内侧的距状沟和顶枕沟交界点与外侧的枕前切迹之间连线的后方。

脑叶的边界和表面

额叶有四个面,其中三个面由部分大脑半球的外侧面、内侧面和底面构成,第四个面为外侧裂面,面对外侧裂的深部。额叶与顶叶的外侧裂面共同构成外侧裂深部的顶壁,与构成外侧裂深部底壁和内侧壁的颞叶外侧裂面和岛叶相对。颞叶同样有四个面,较大的外侧面和底面,较小的内侧面(与脑干相对)和外侧裂面。颞叶的内侧面由钩回、海马旁回及齿状回构成,与中脑相对。颞叶的上面构成外侧裂深部的底壁,与额顶叶的外侧裂面及岛叶相对。顶叶有三个面:外侧面、内侧面和面对颞叶外侧裂面及岛叶的外侧裂面。枕叶有三个面:外侧面、内侧面和底面,均由部分半球表面构成。脑沟和脑回

尽管任何两个大脑半球的沟回各有不同,但仔细研究发现在不同的基础上存在基本的规律。脑沟和脑回的走行和形态变异不仅存在于人和人之间,也存在于同一个大脑的两个半球之间。最大的变异出现在额和顶枕区。通常大脑沟的不连续性或小的侧支造成脑回形态的明显变异。Ono等根据脑沟的连续程度将其分为三类:第一类为连续的或不间断的,第二类具有较低的间断率,第三类为经常间断的。在我们的研究中,完全连续并未被脑回桥分成数段的脑沟包括外侧裂、胼胝体沟和顶枕沟;另一组具有高度连续性(但不是100%)的脑沟包括中央沟、侧副沟和距状沟;那些不经常但有时中断的脑沟包括中央后沟、额上沟、额下沟、颞上沟、扣带沟、枕颞沟和顶间沟;经常因脑回桥而中断的脑沟是中央前沟和颞下沟。

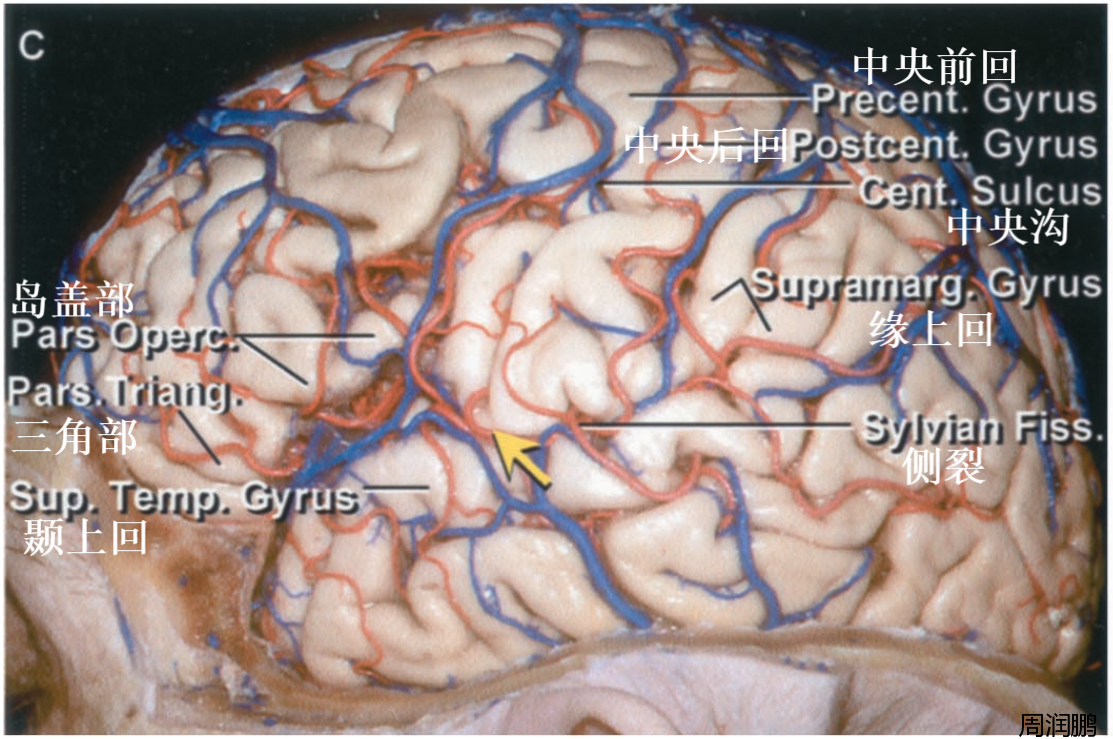

左侧大脑半球的分层解剖:

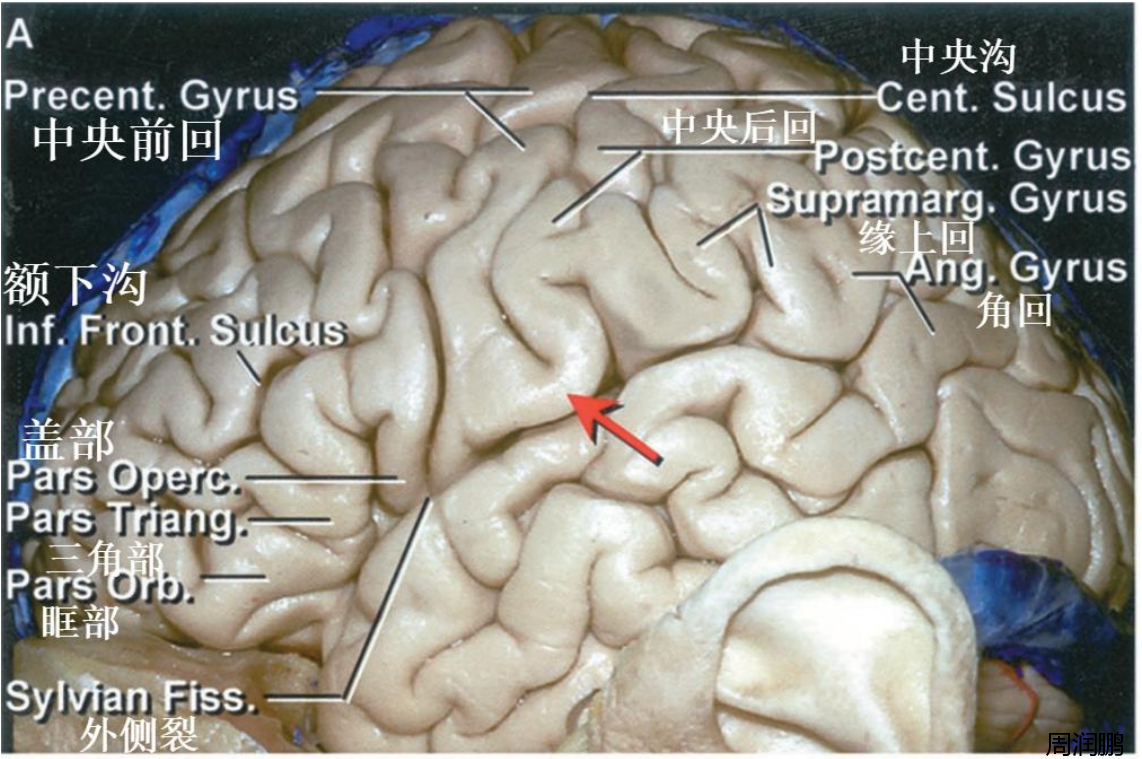

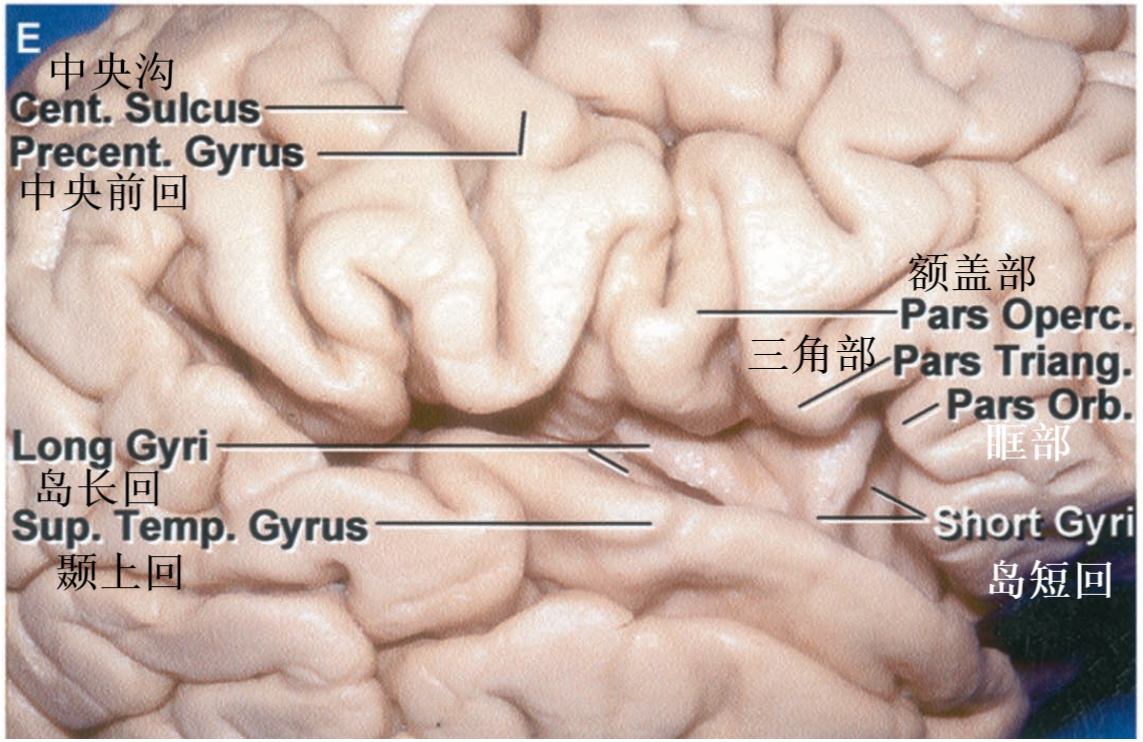

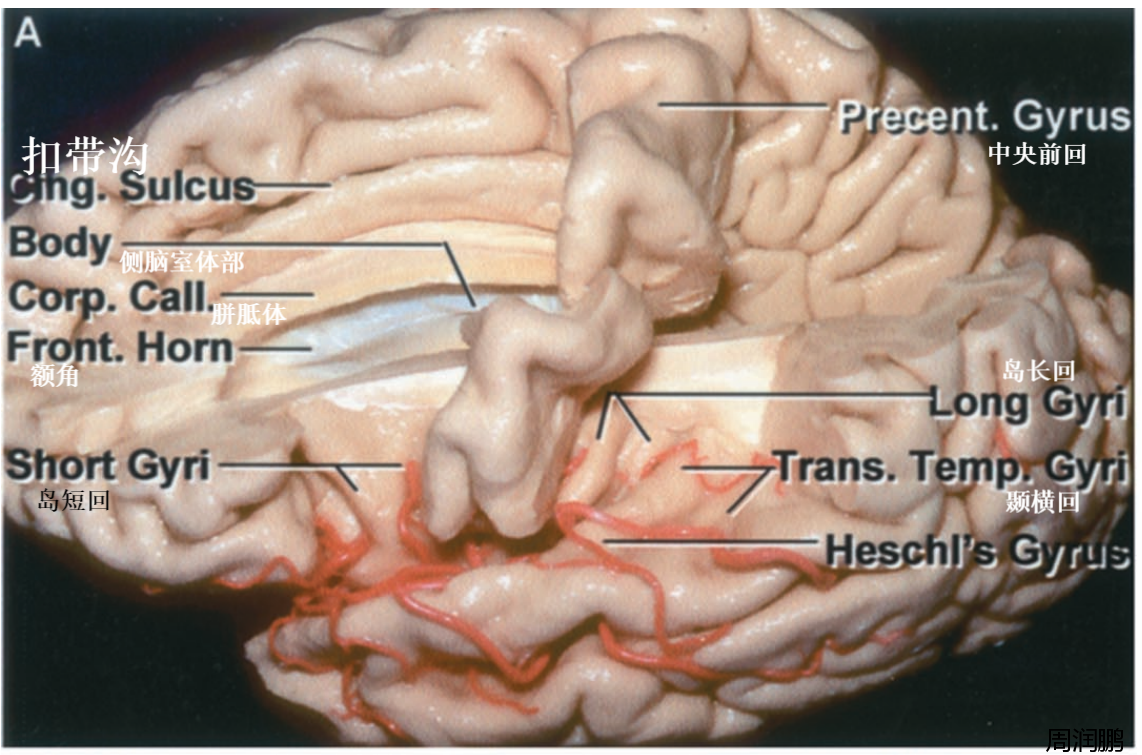

A.额下回由眶部Pars. Orb.、盖部Pars. Operc.、三角部Pars. Triang.构成;外侧裂向后走行末端向上进入缘上回Supramarg. Gyrus,角回Ang. Gyrus包绕颞上沟后端。

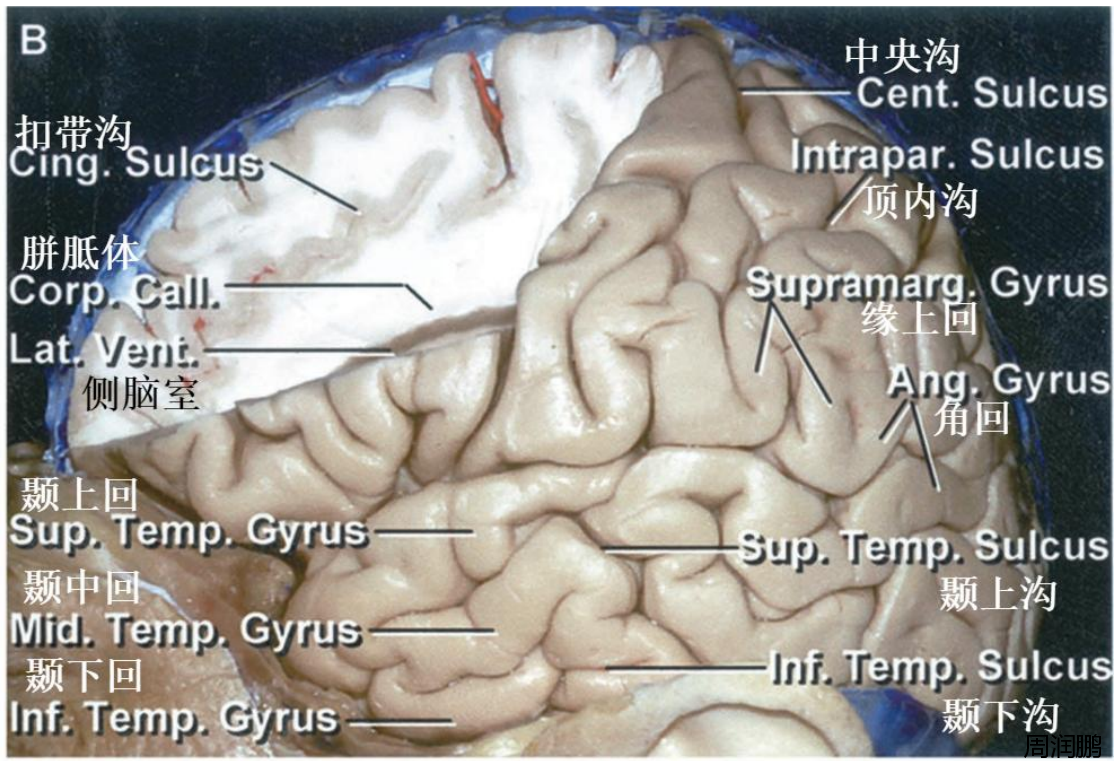

B.切除额下沟上方及中央前沟前方的额叶组织,额下沟与胼胝体Corp. Call.的下缘、侧脑室Lat. Vent.的额角顶壁位于同一水平,并显露扣带沟Cing. Sulcus。

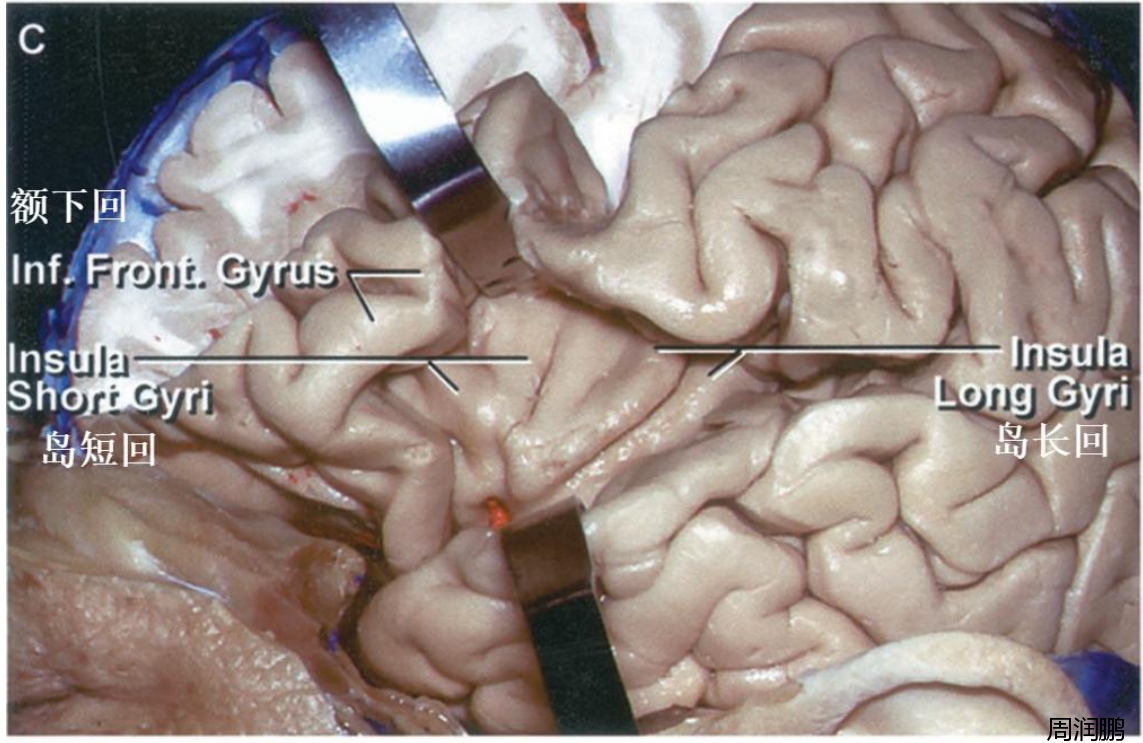

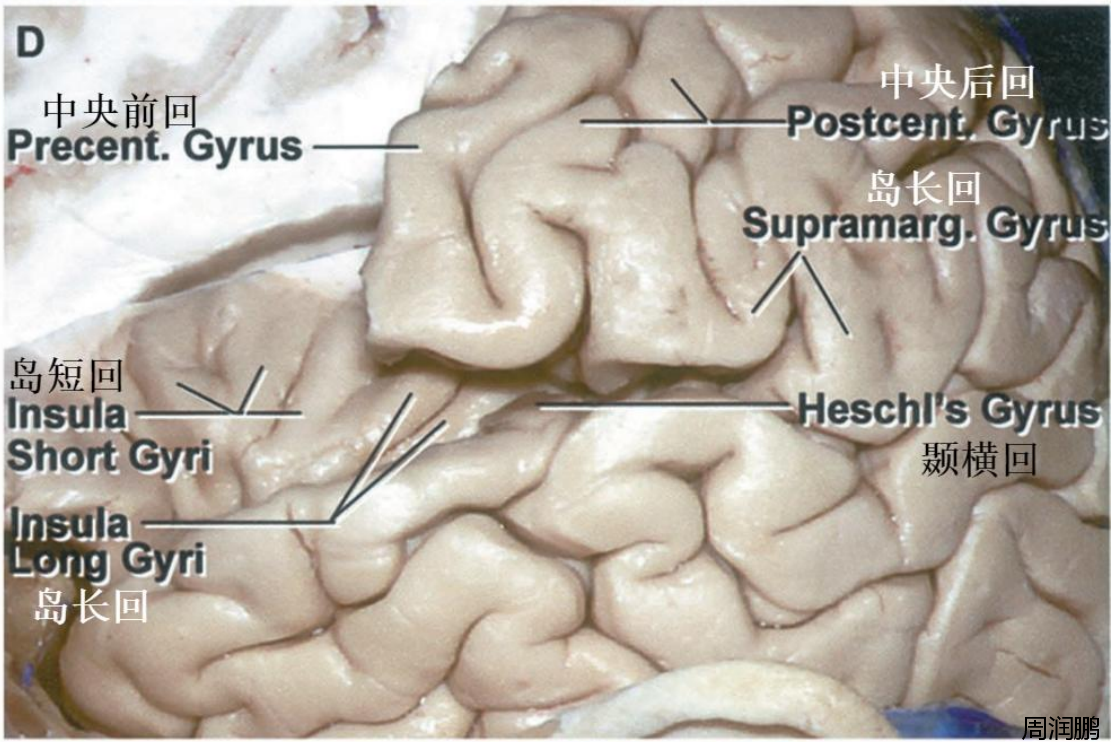

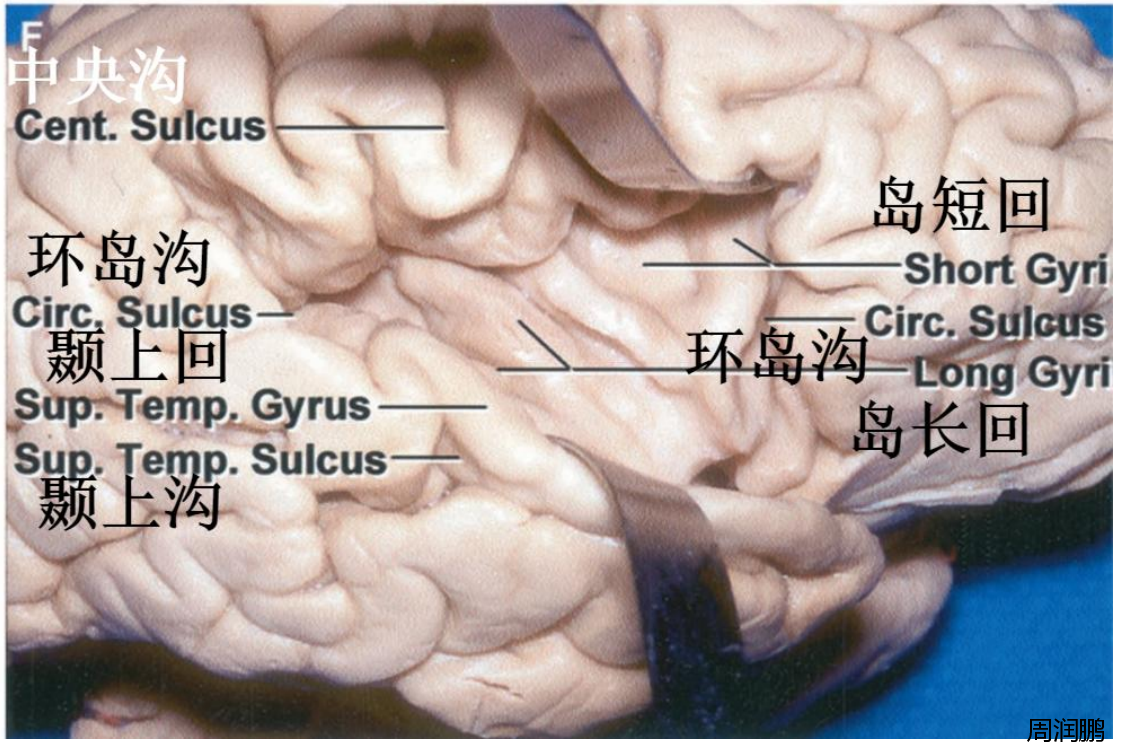

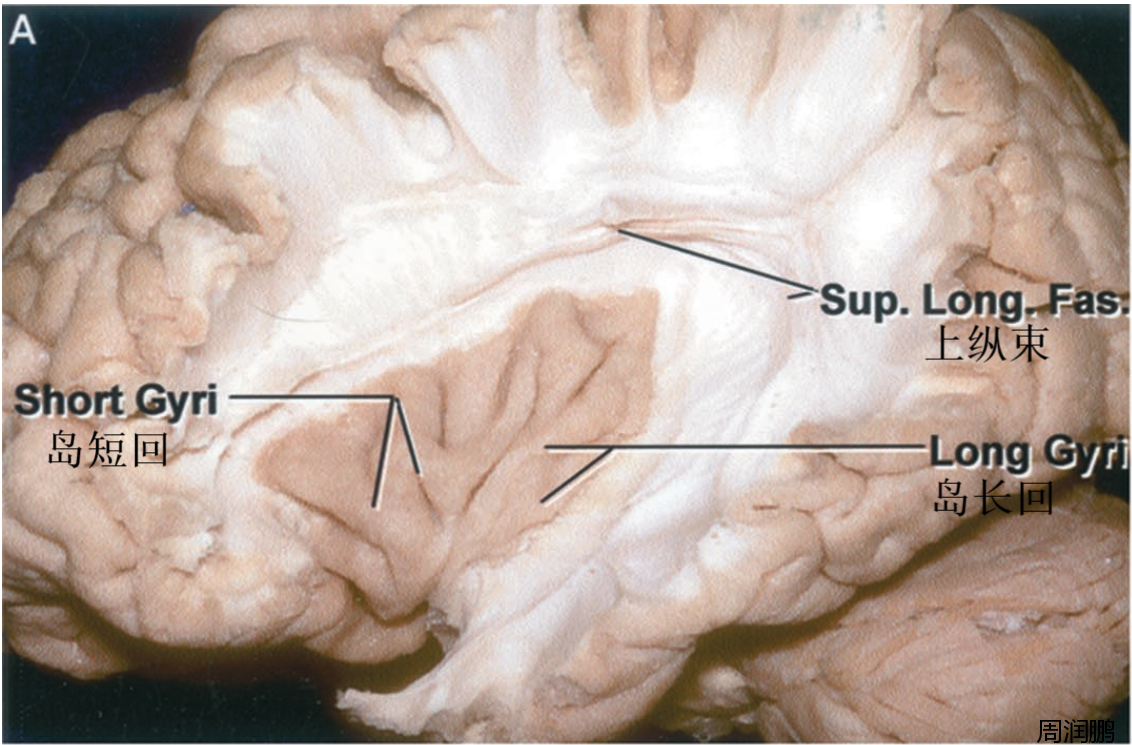

C.牵拉盖部暴露岛叶,岛叶周边有环岛沟包绕,岛短回Insula Short Gyri位于前方,岛长回Insula Long Gyri位于后方。

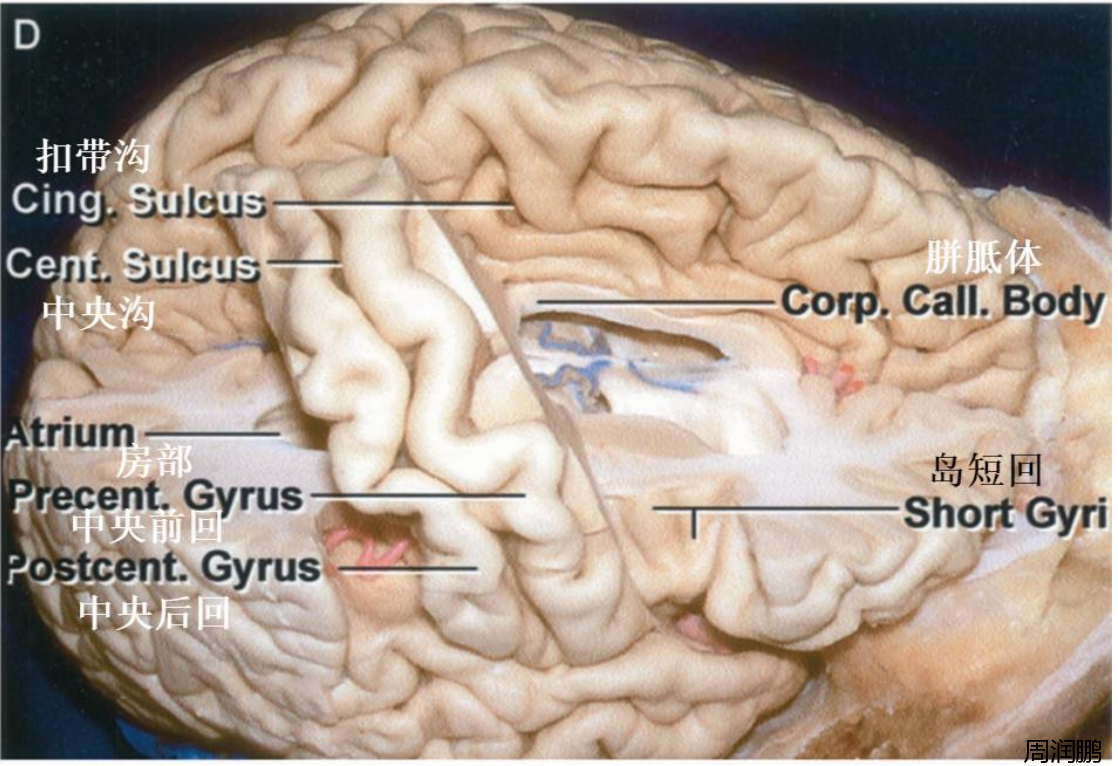

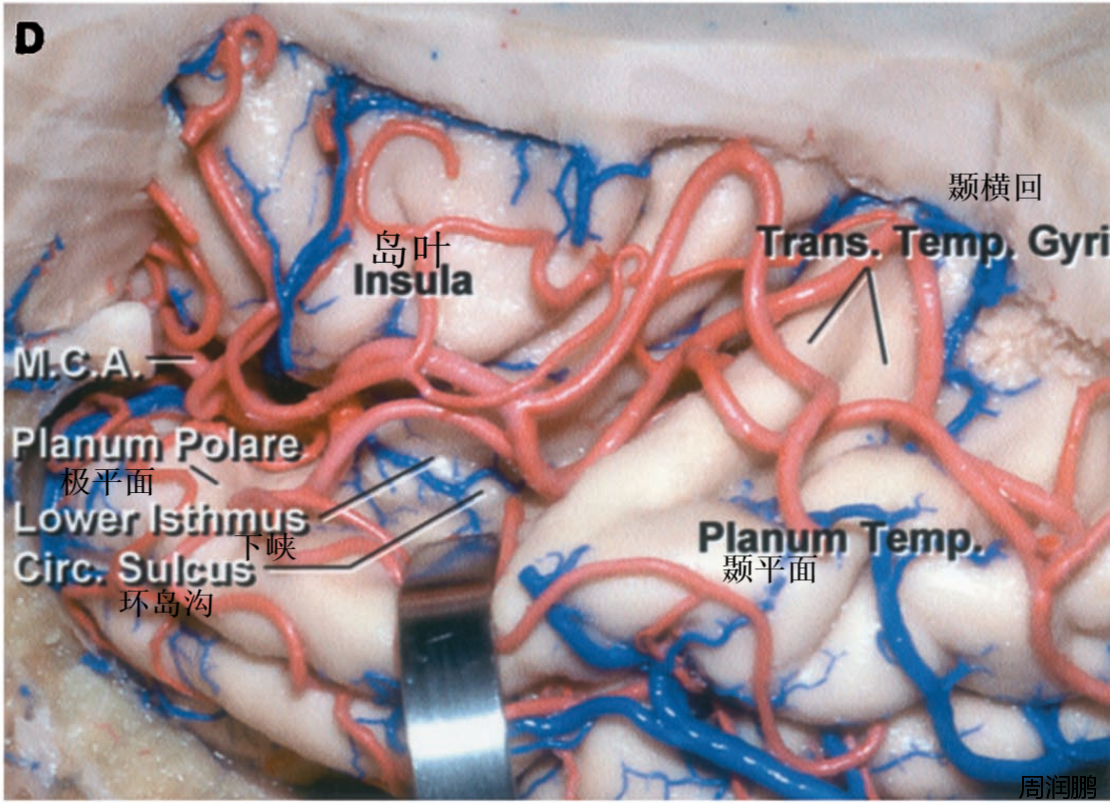

D.放大观,岛叶脑回向上向后放射,Heschl’s回是最前方的颞横回,经外侧裂与中央后回下端相对。

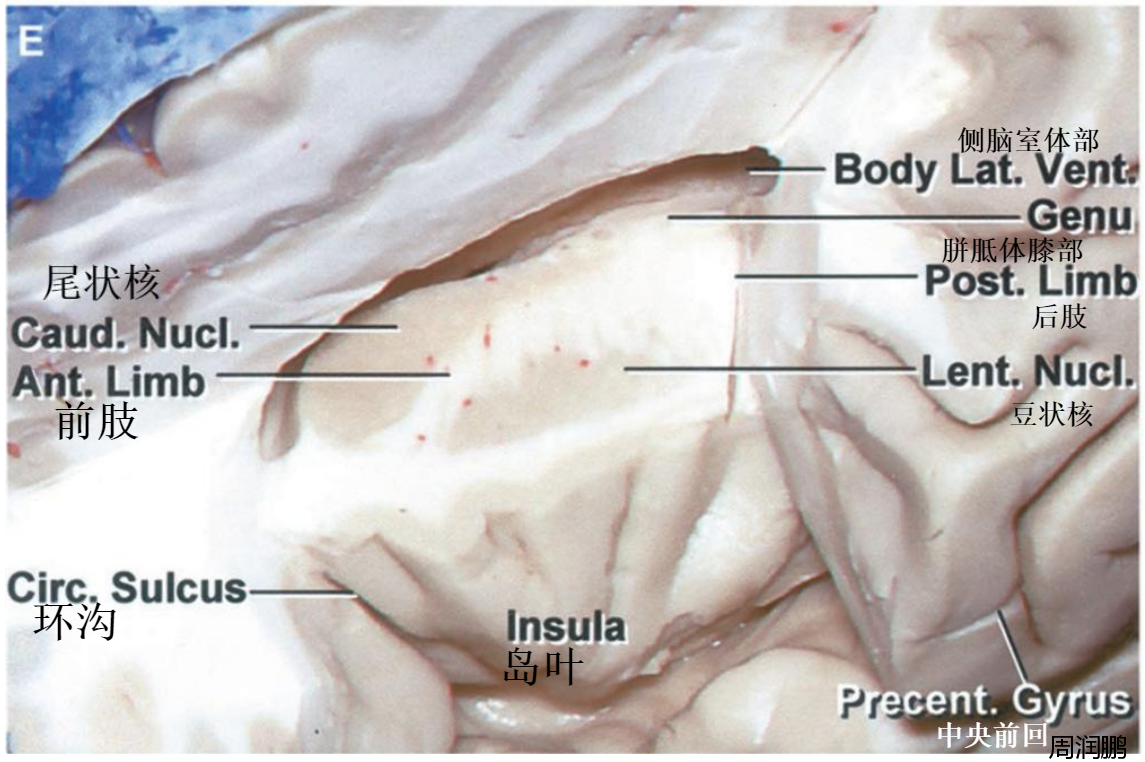

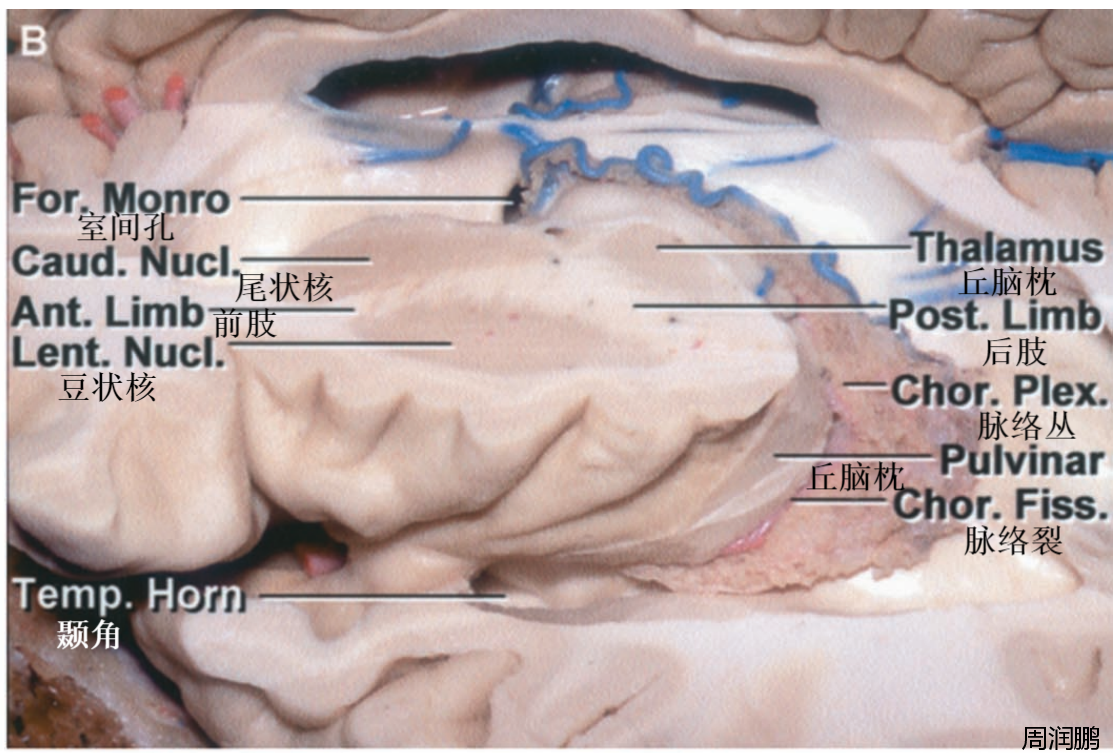

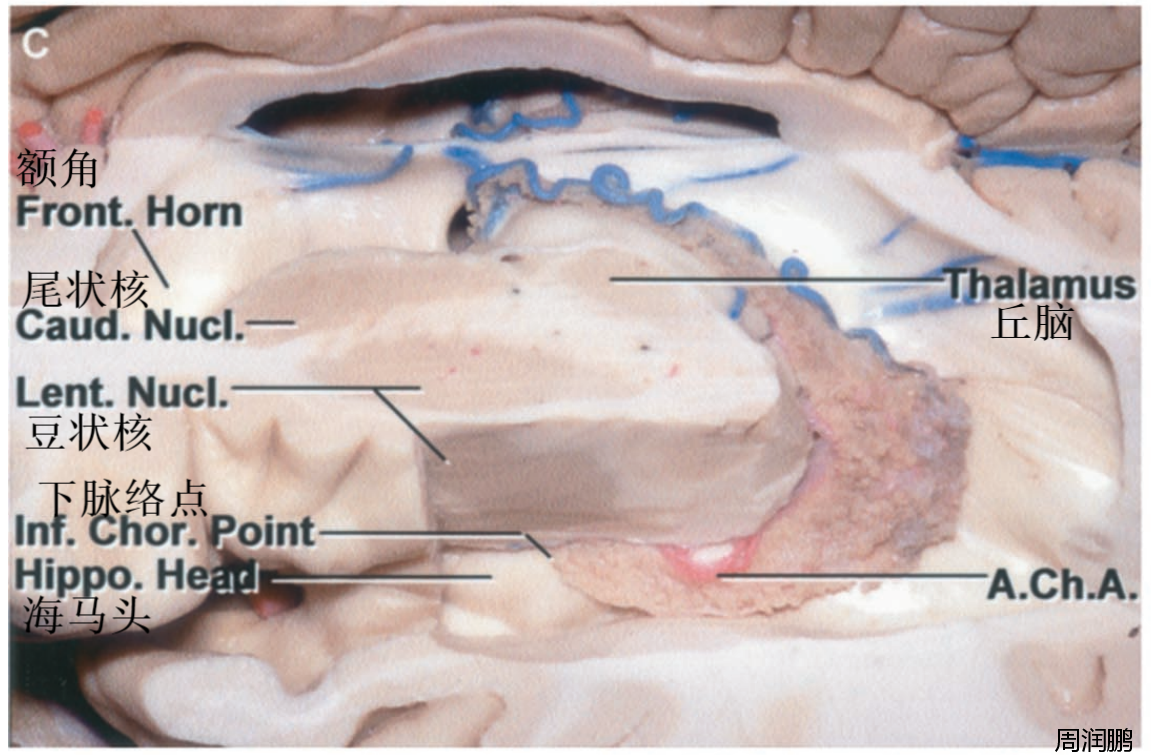

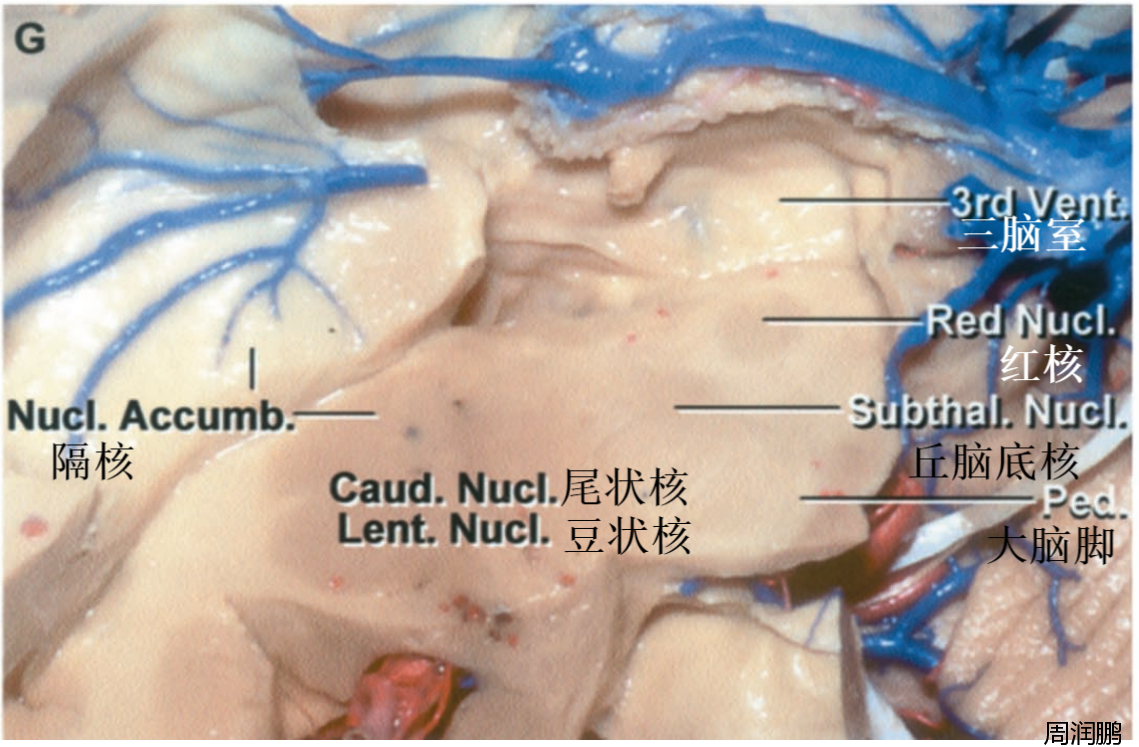

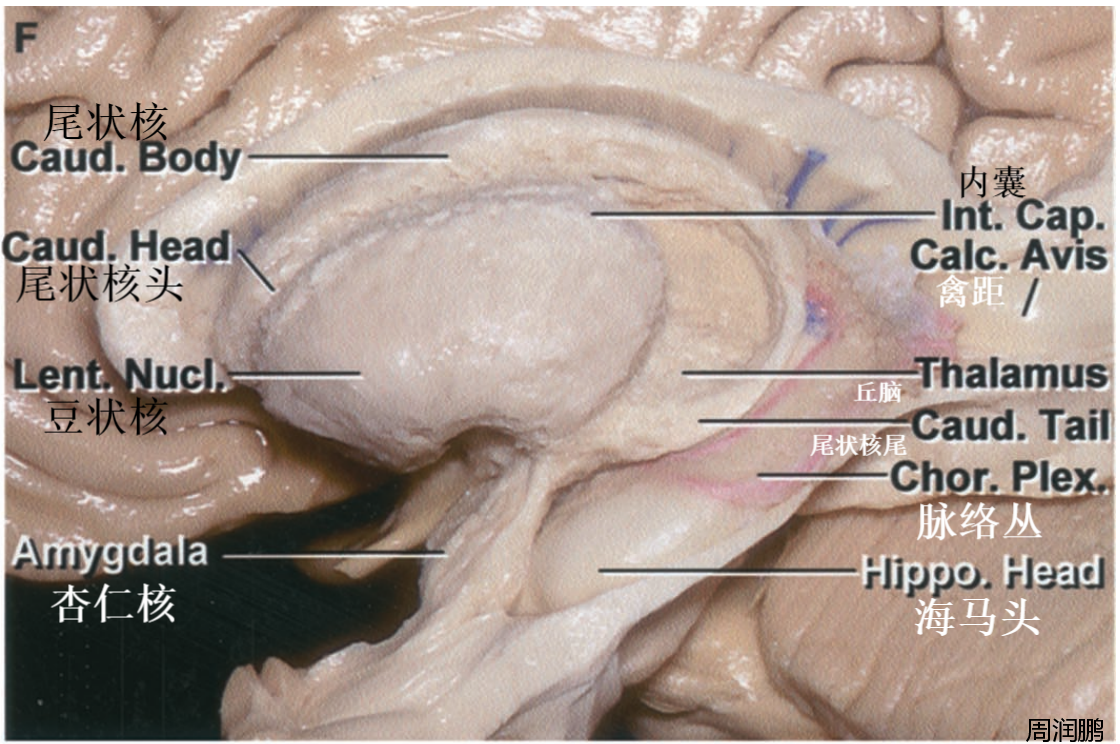

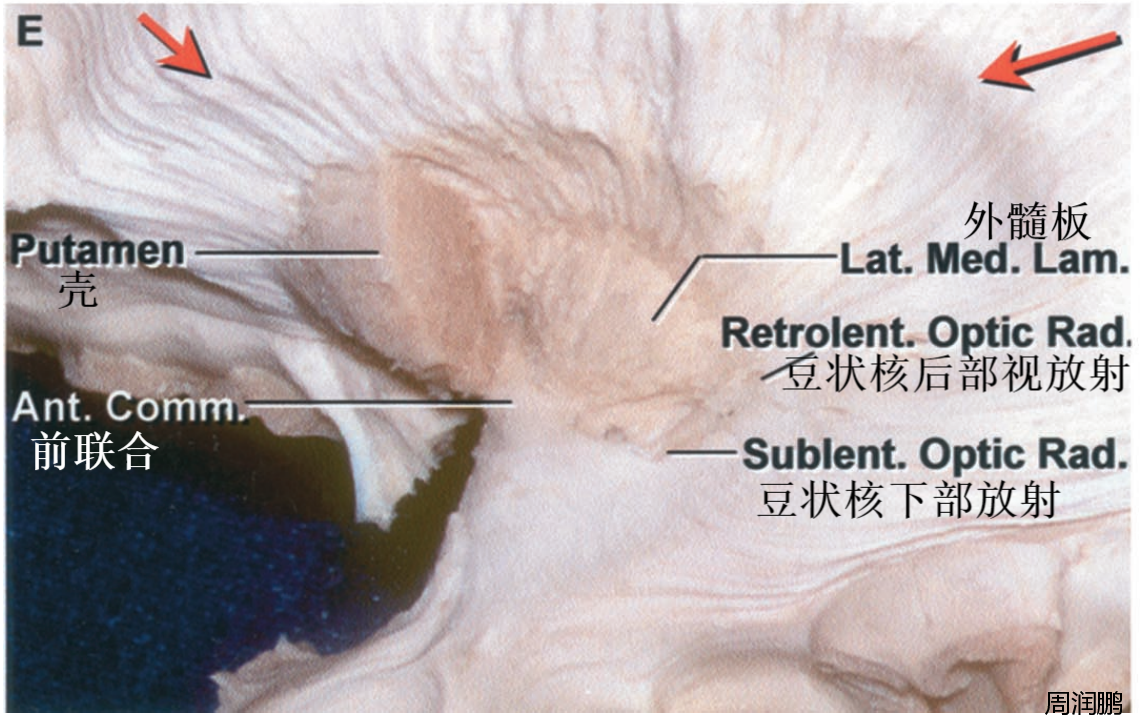

E.岛叶深部半球中心区前上面观,豆状核Lent. Nucl.位于岛叶深部,与尾状核Caud. Nucl.以内囊前肢Ant. Limb分开,环沟Circ. Sulcus包绕岛叶。

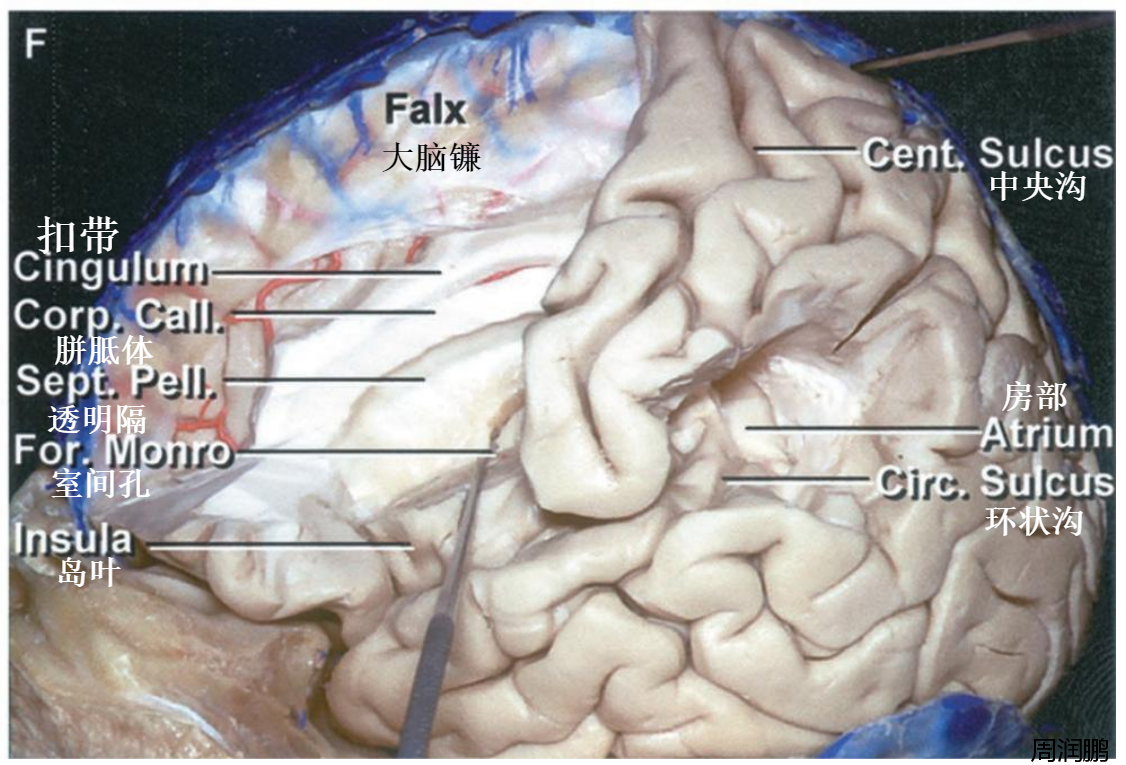

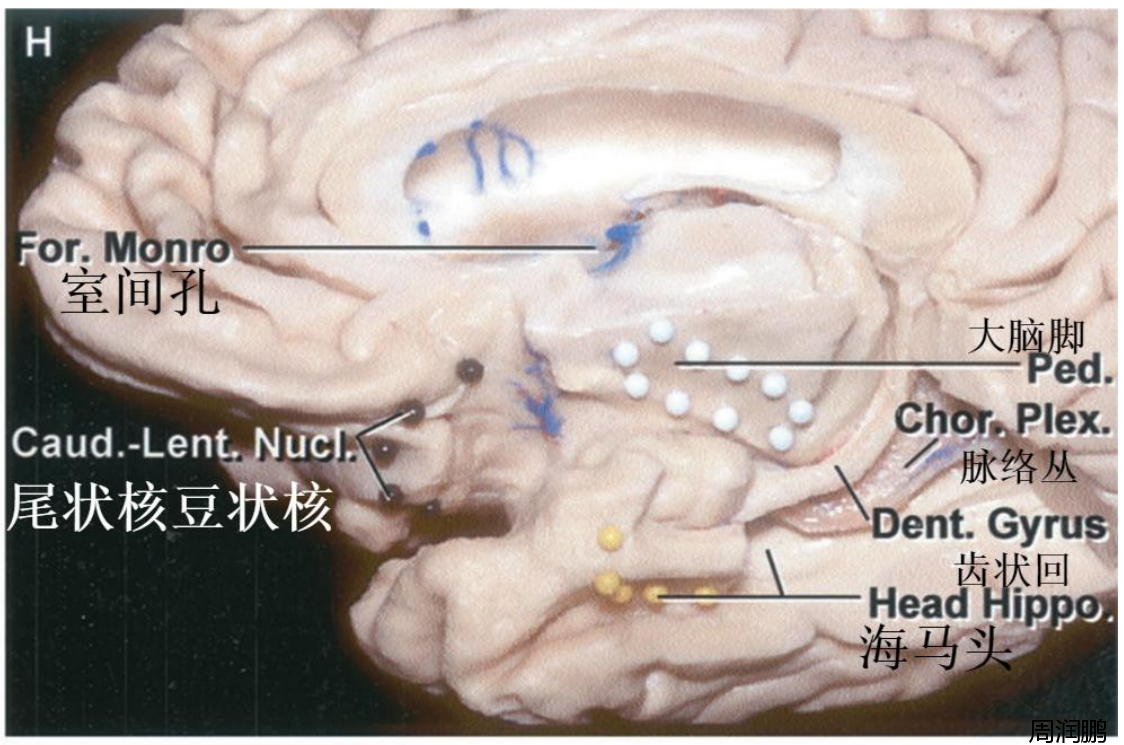

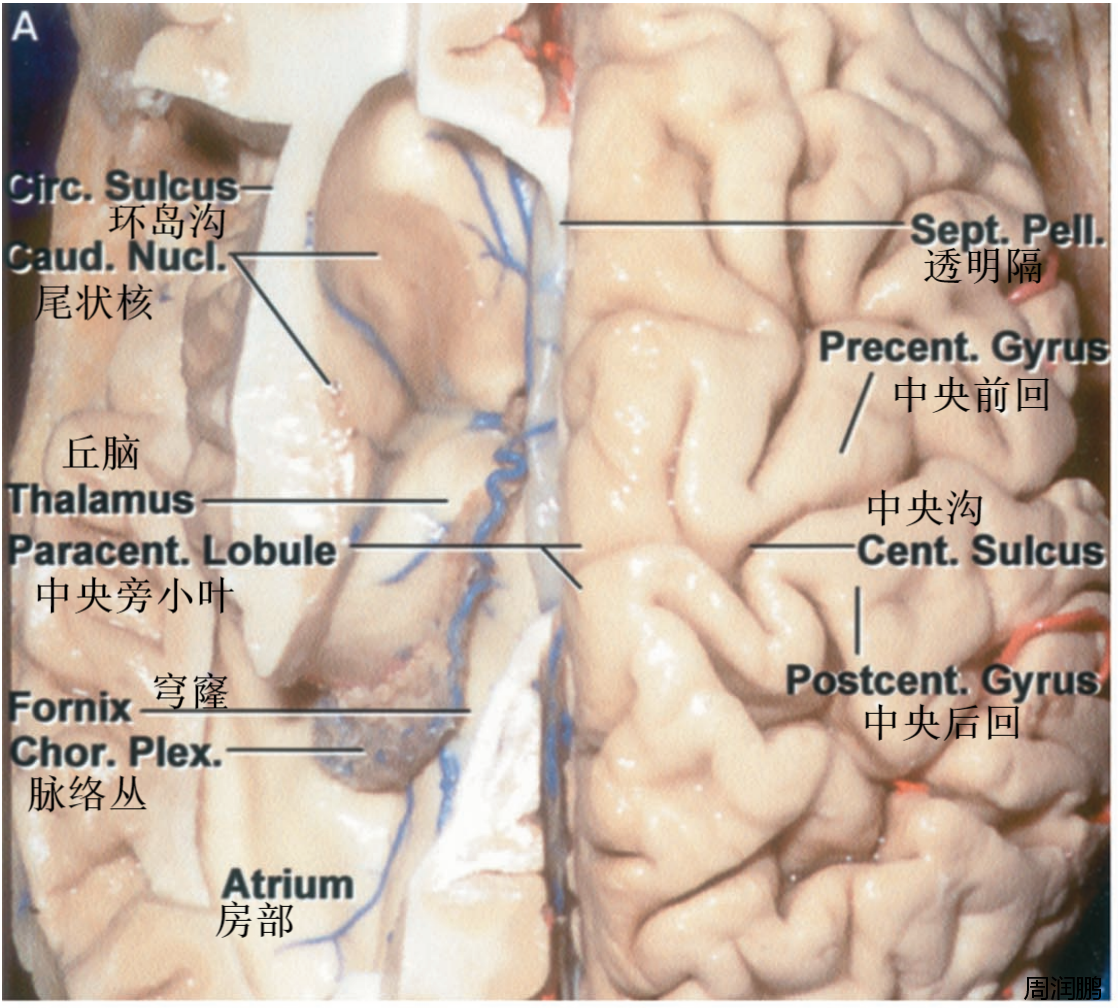

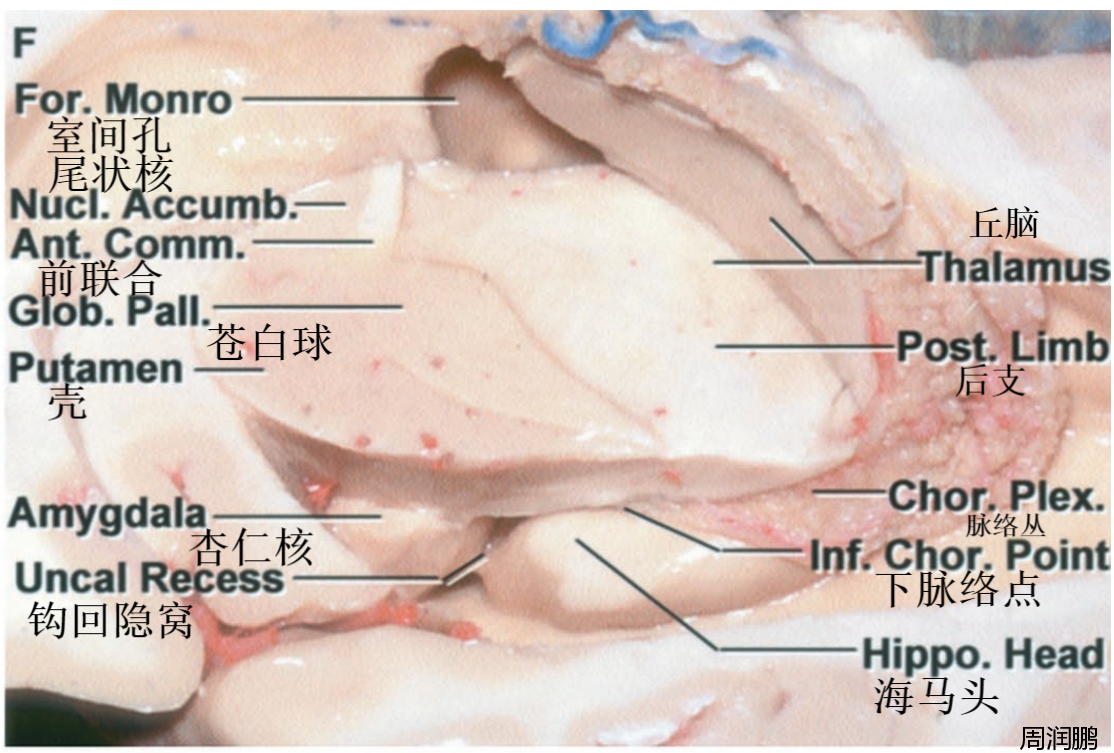

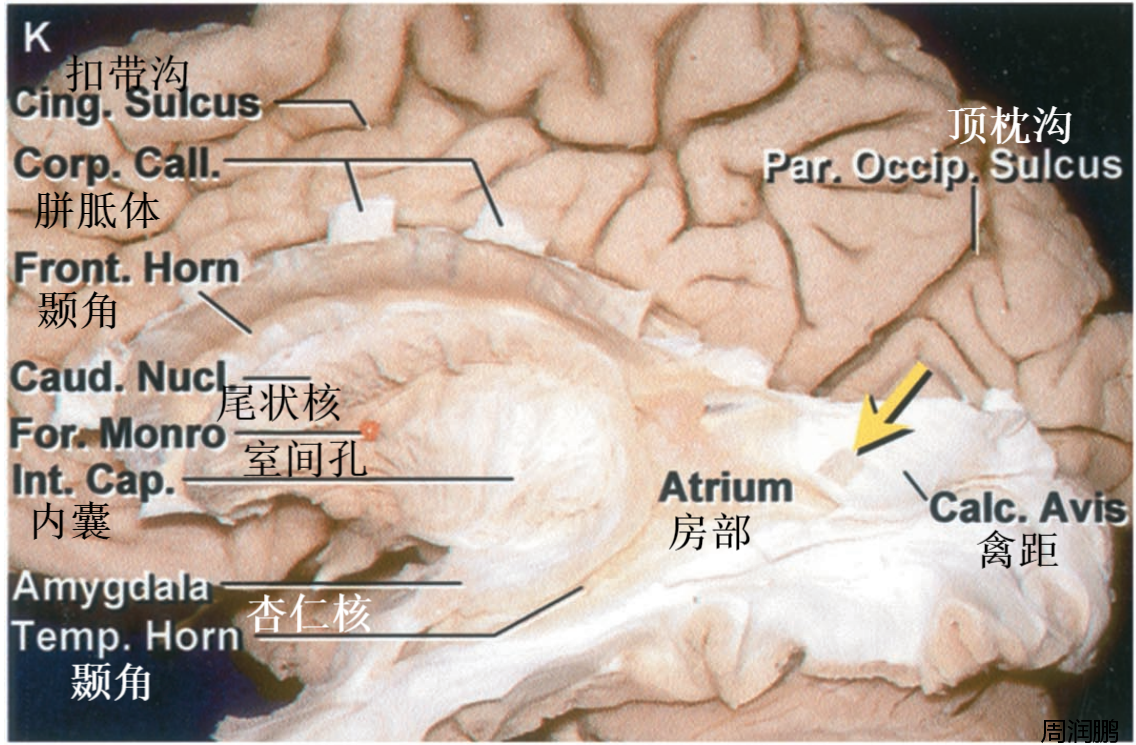

F.切除缘上回,可见该脑回位于侧脑室房部Atrium表面;岛叶Insula和环沟Circ. Sulcus的后缘位于房部前缘浅面;室间孔For. Monro大致位于外侧裂上方约1cm的盖部与岛短回中部的深面。

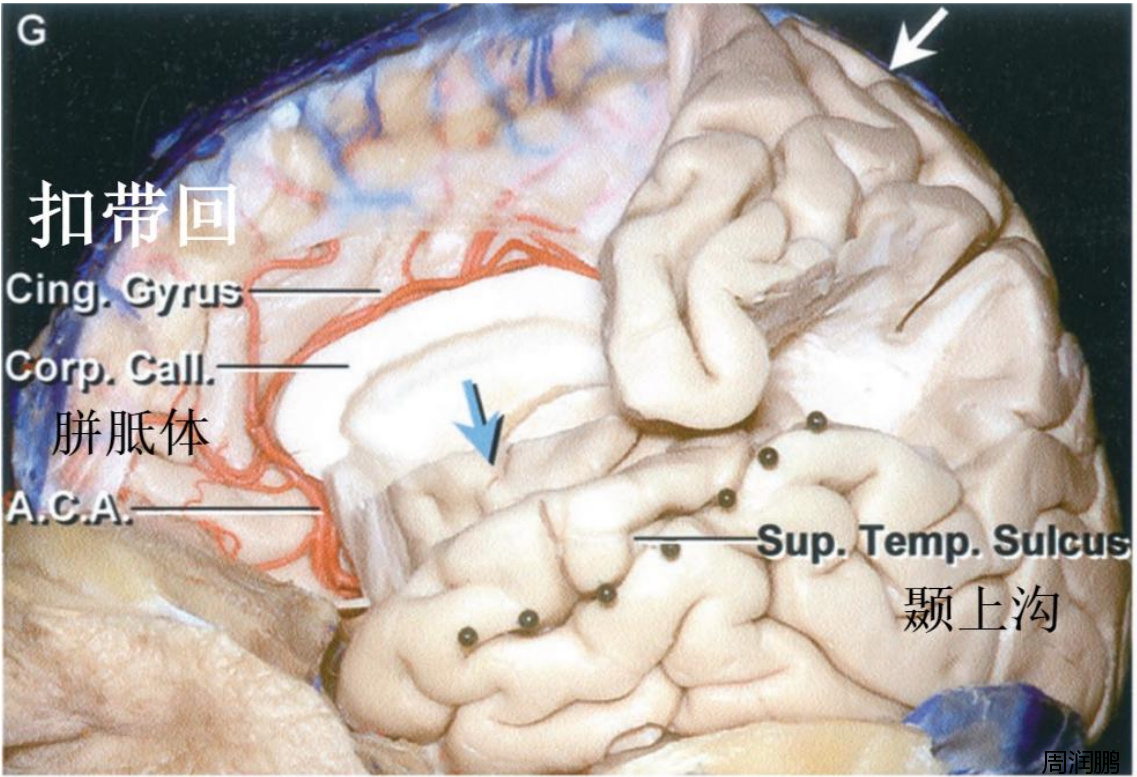

G.岛叶下缘位于颞上沟Sup. Temp. Sulcus深部,蓝色箭头指示位于岛叶中部深面的室间孔,白色箭头所指位置相当于大脑半球上缘的扣带沟升支上端。

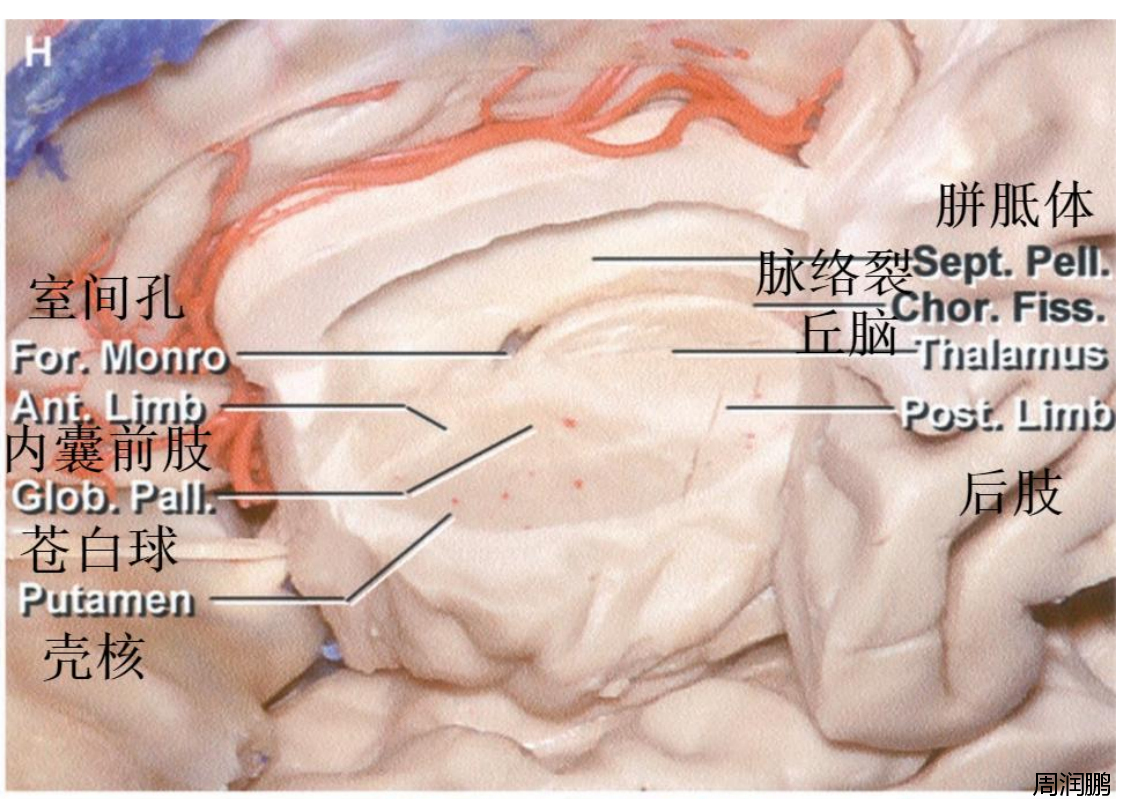

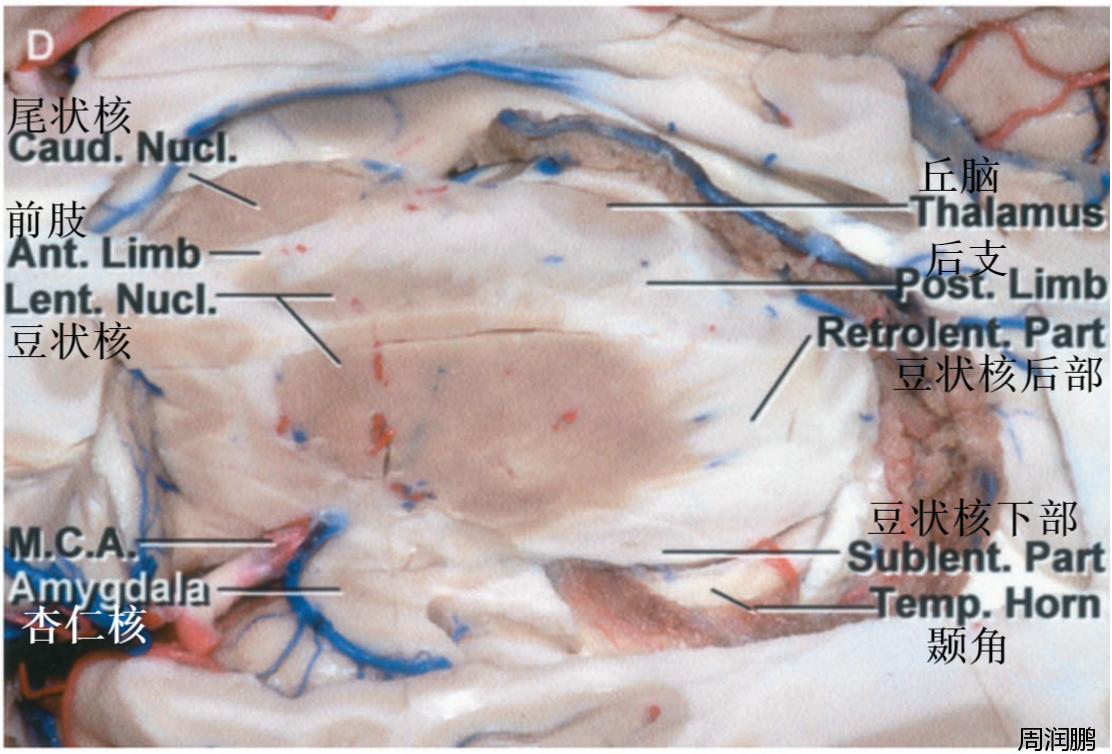

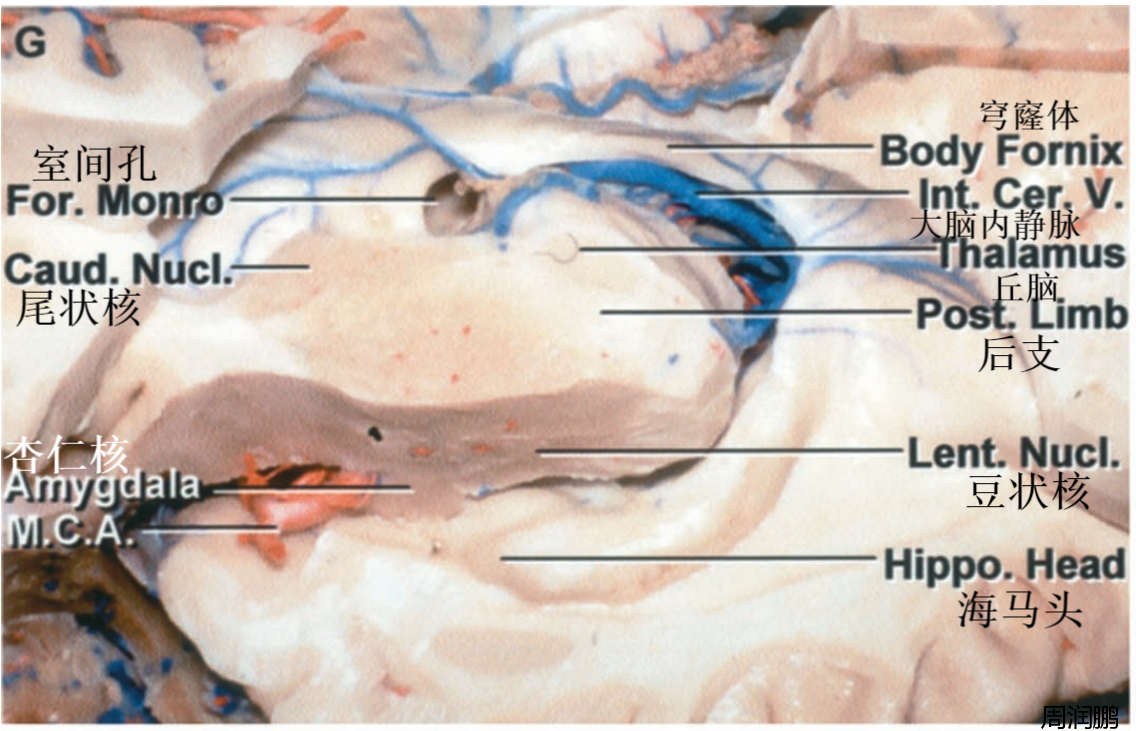

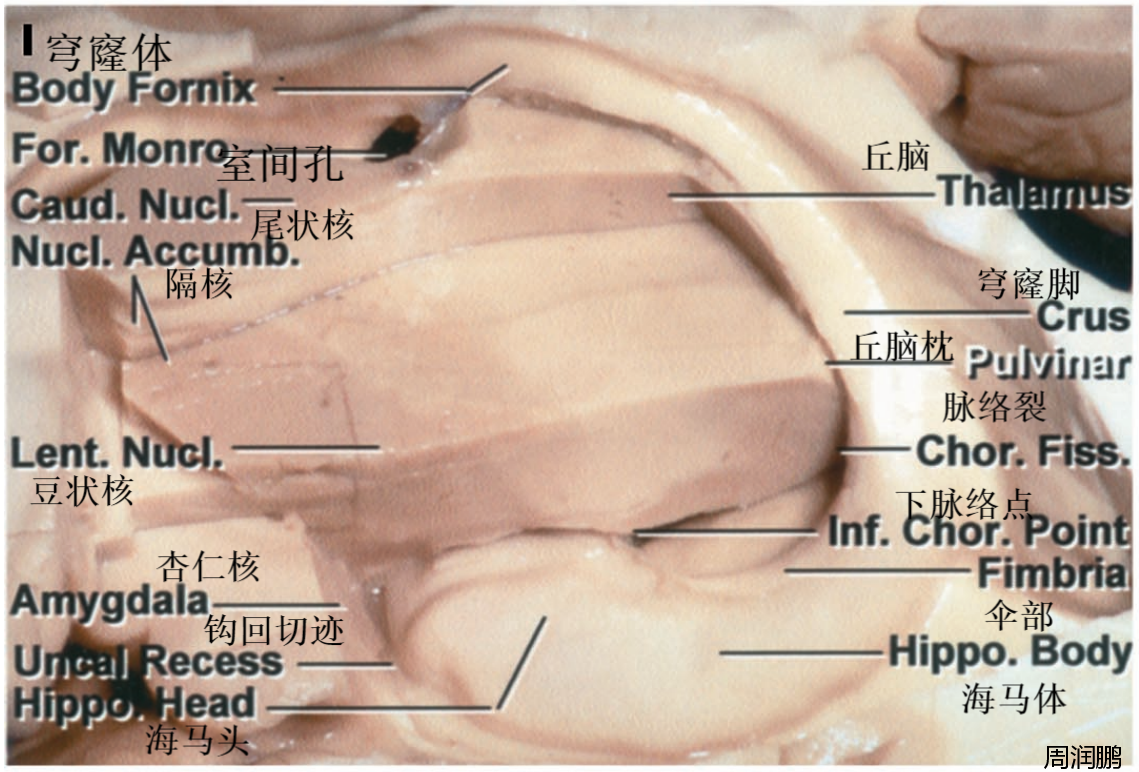

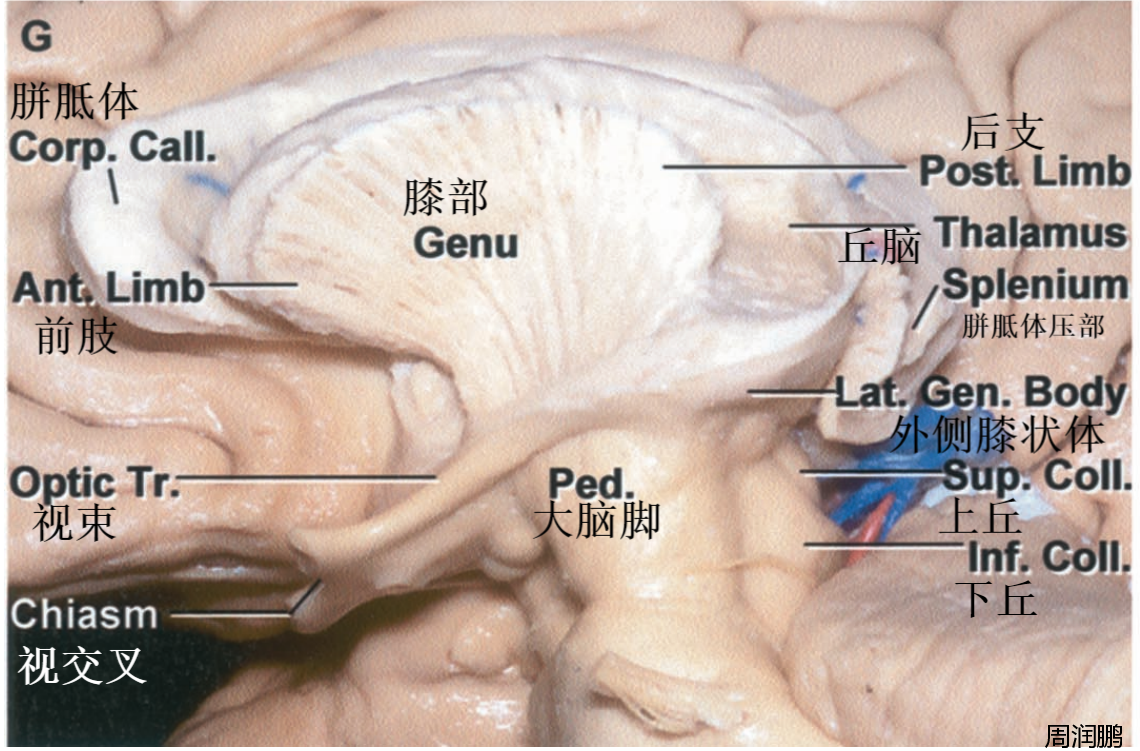

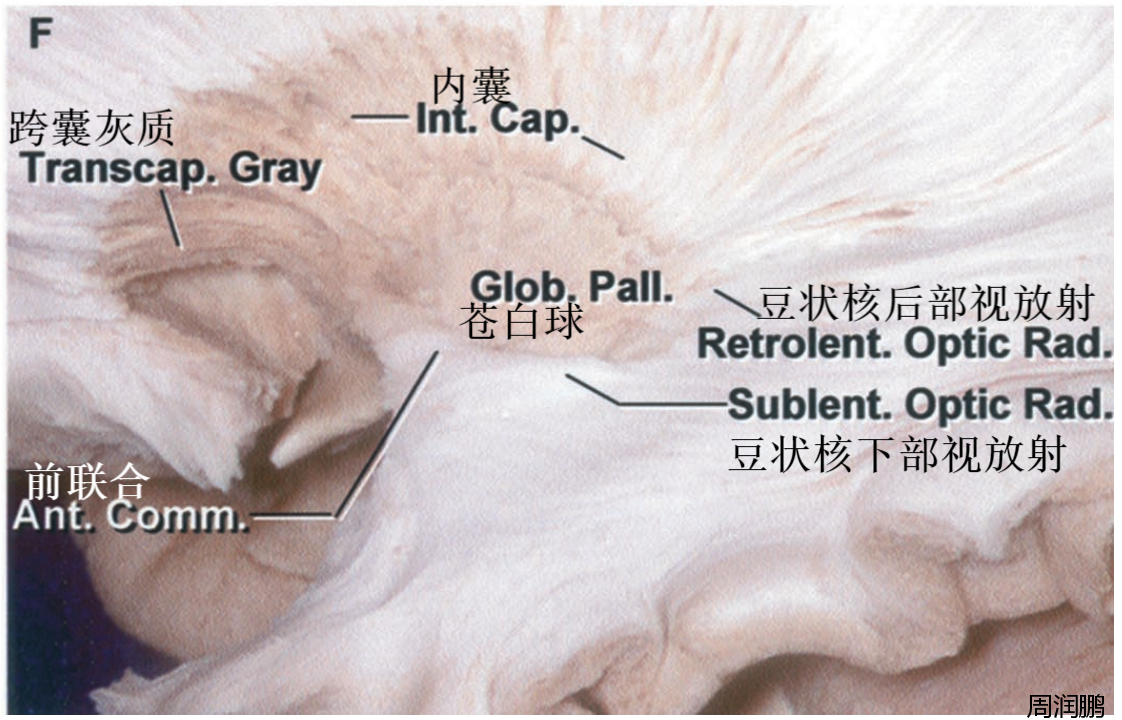

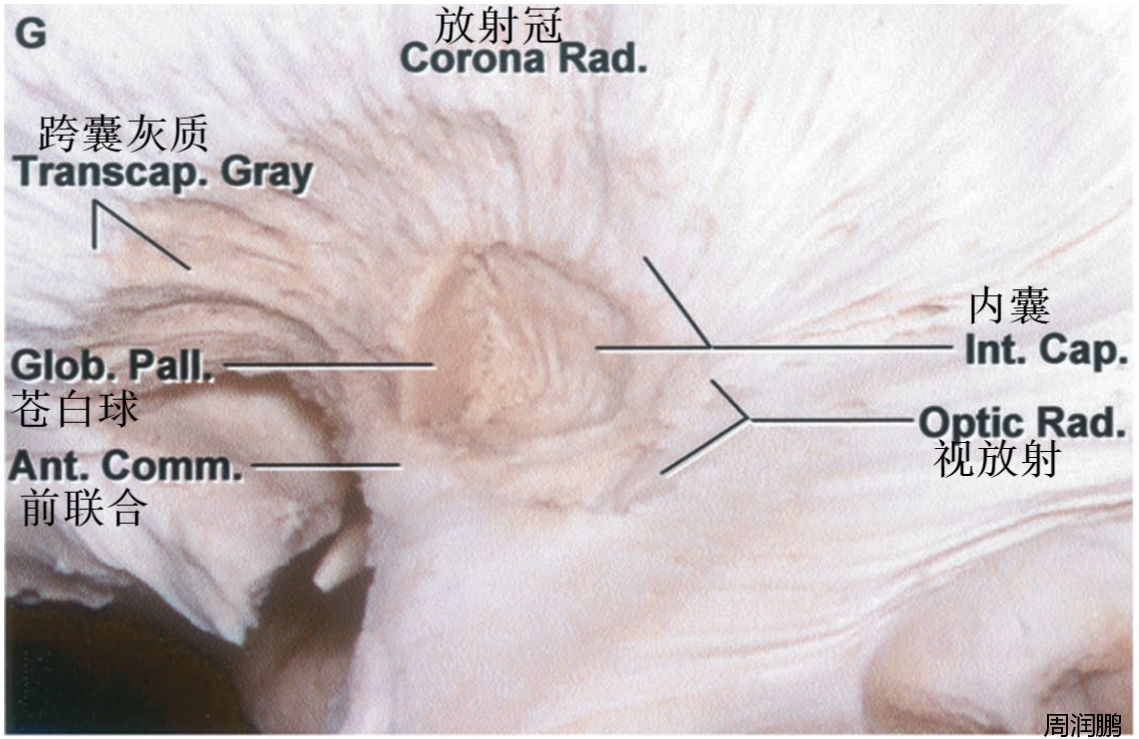

H.内囊前肢Ant. Limb位于苍白球Glob. Pall.和壳核Putamen构成的豆状核和尾状核之间;后肢Post. Limb位于豆状核与丘脑之间;内囊膝部位于室间孔For. Monro的外侧;脉络裂是脉络丛附着的部位,位于穹隆与丘脑Thalamus之间。

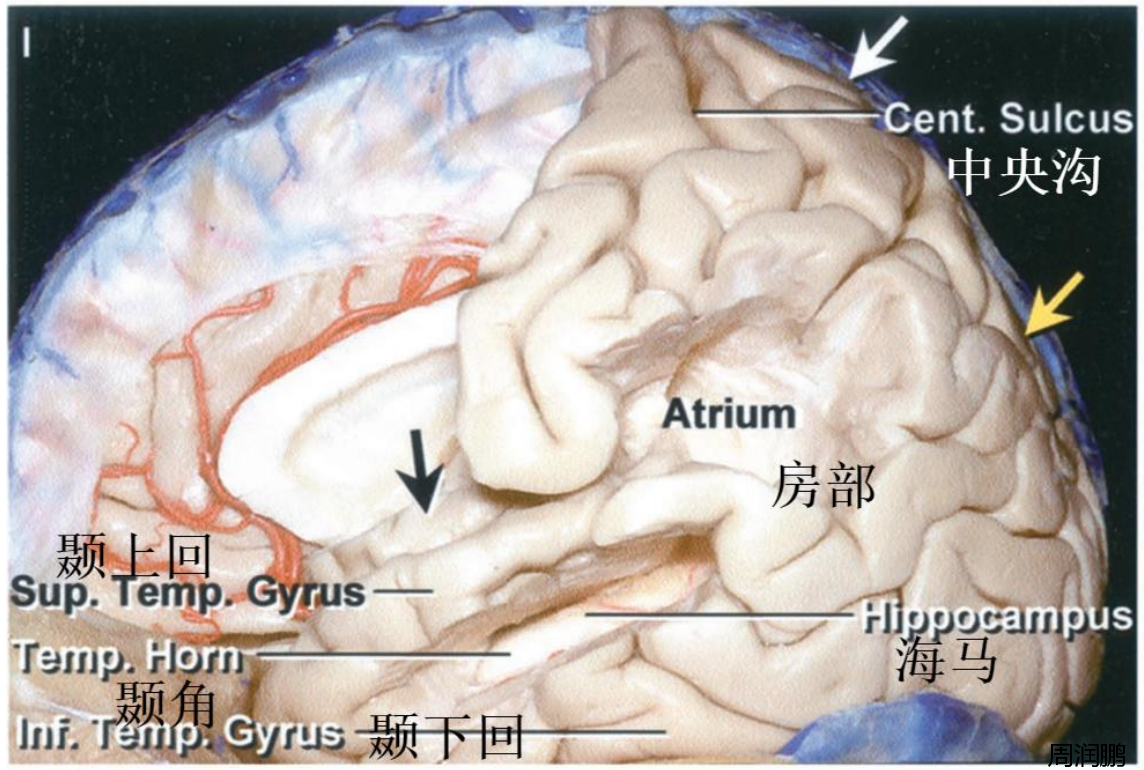

I.切除部分颞中回,颞角Temp. Horn和海马Hippocampus位于颞中回内侧,房部Atrium位于缘上回深面;黑色箭头为室间孔上方,白色箭头为扣带沟升支上端,黄色箭头为顶枕沟上端。

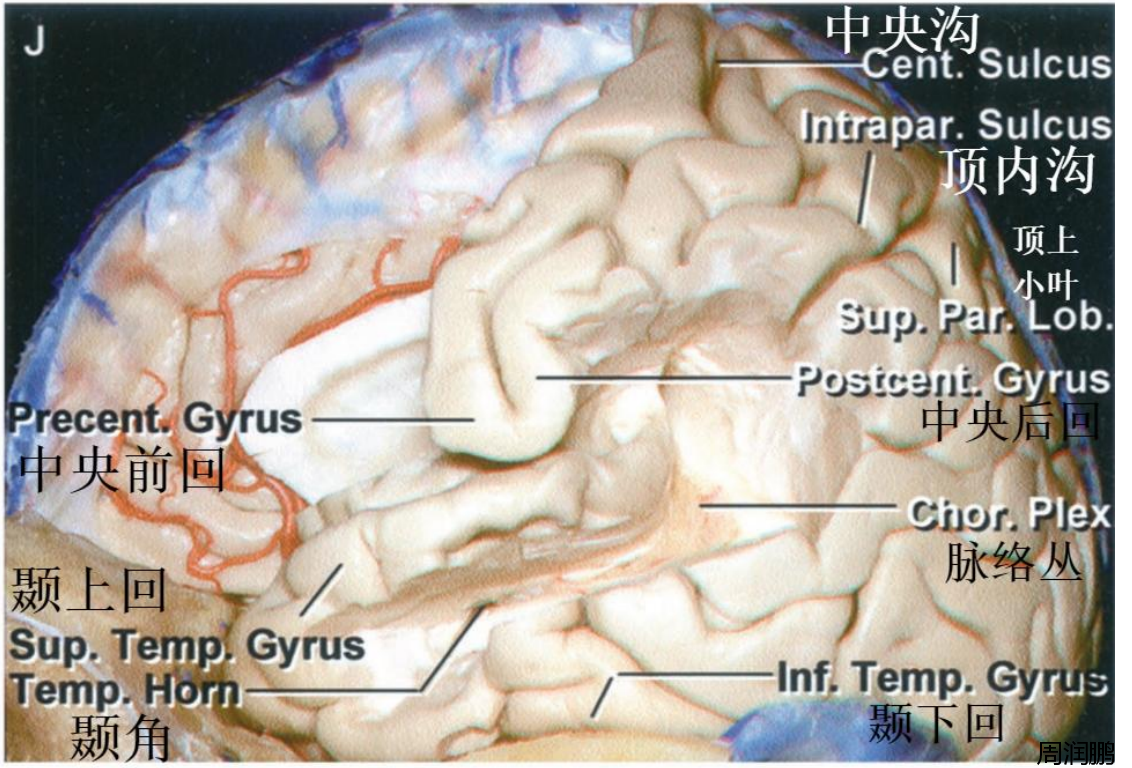

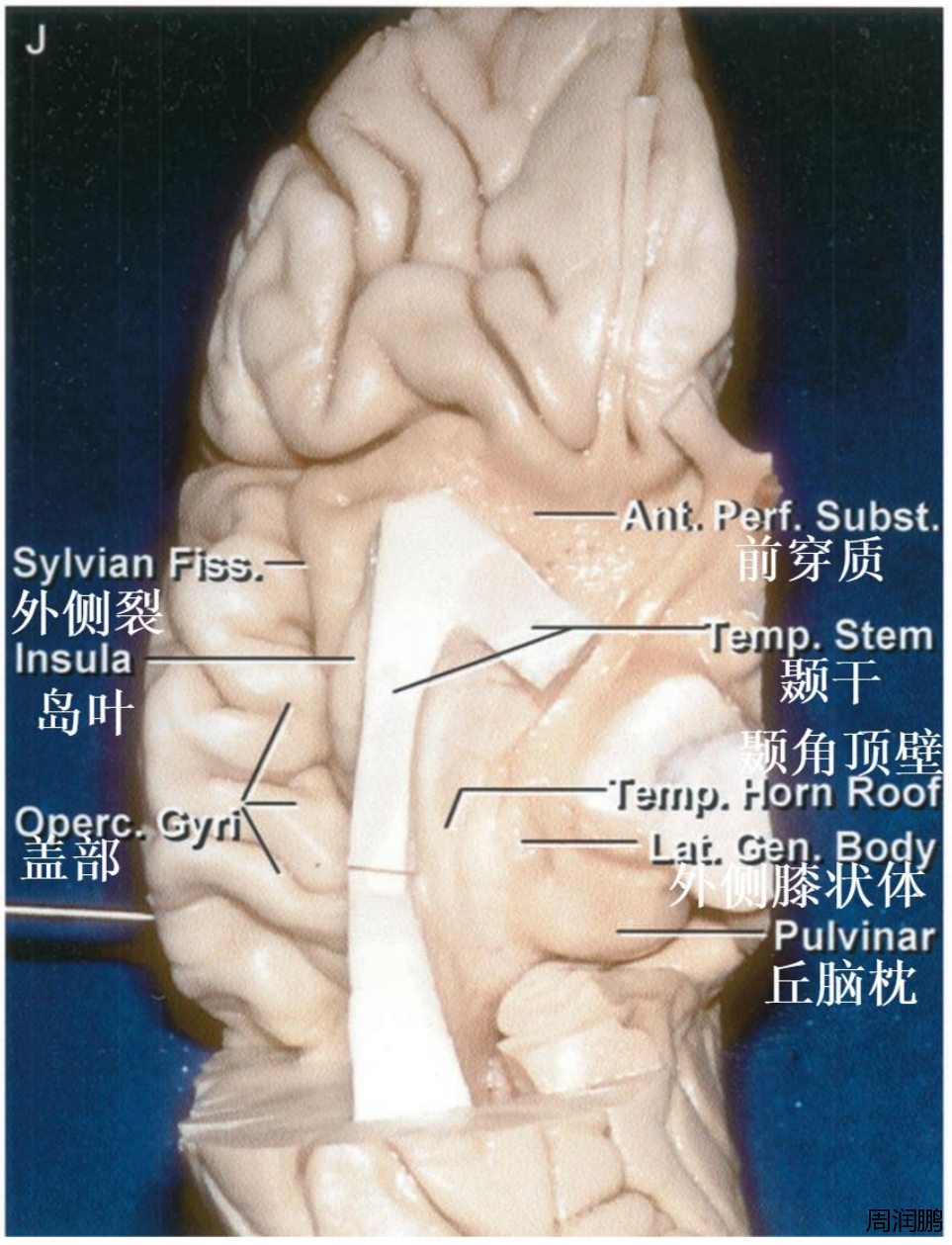

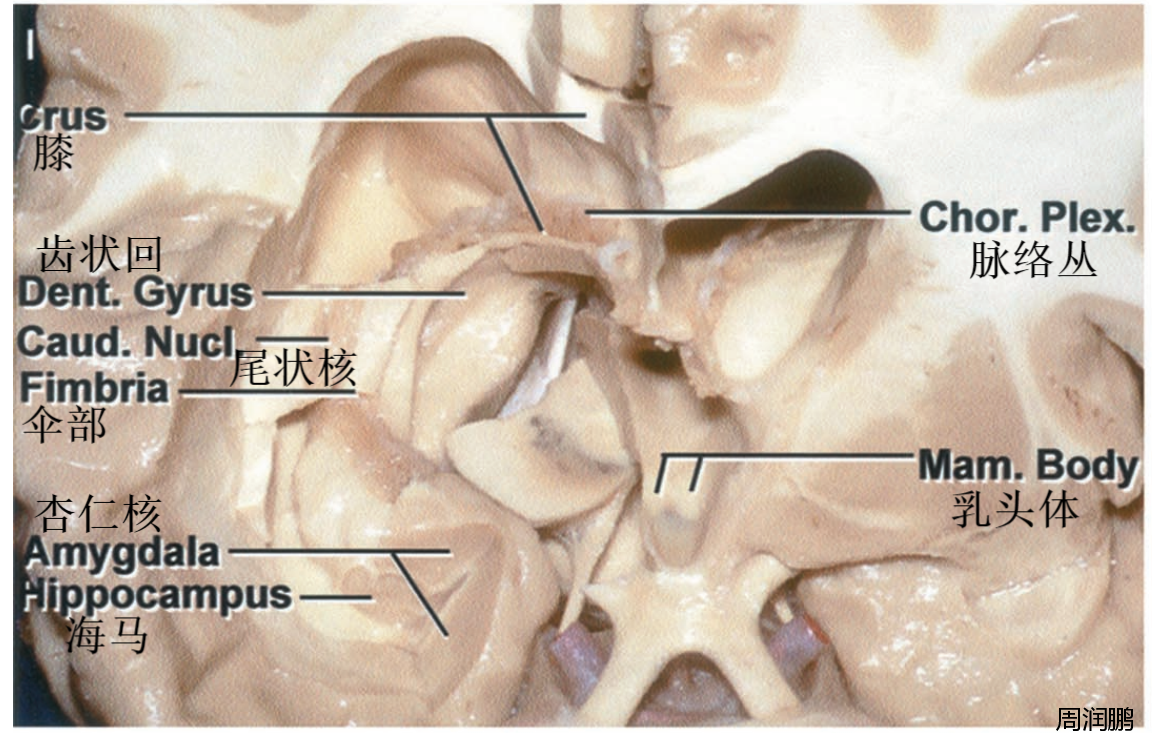

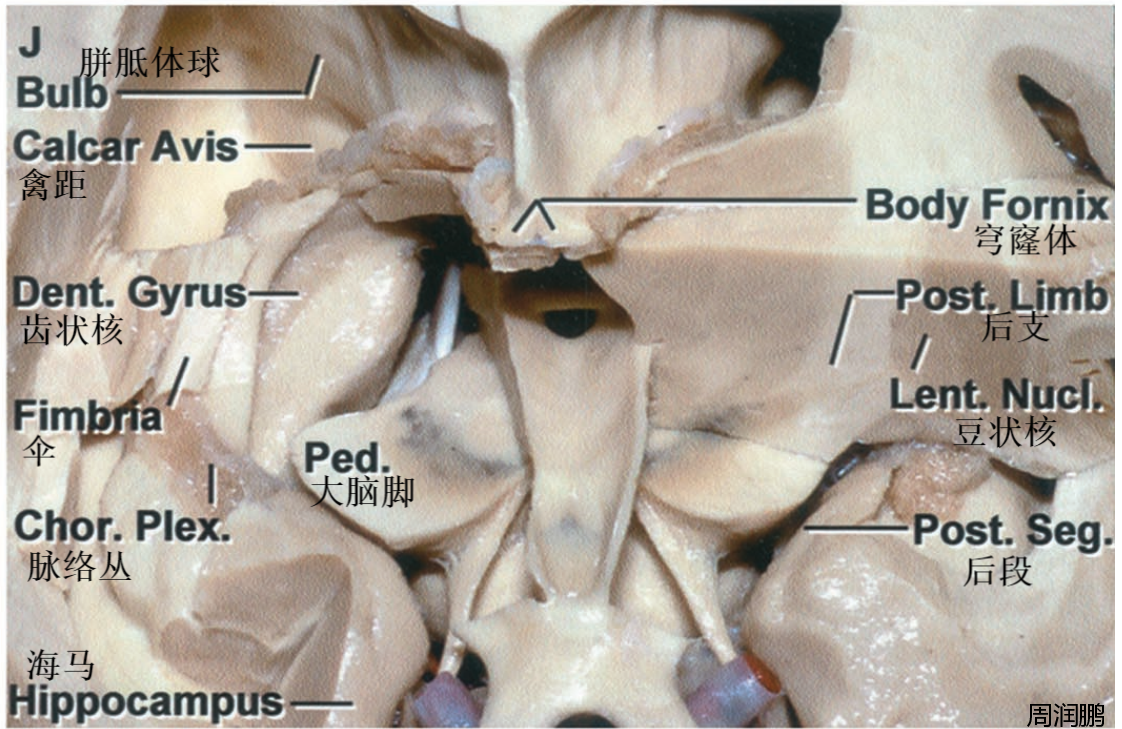

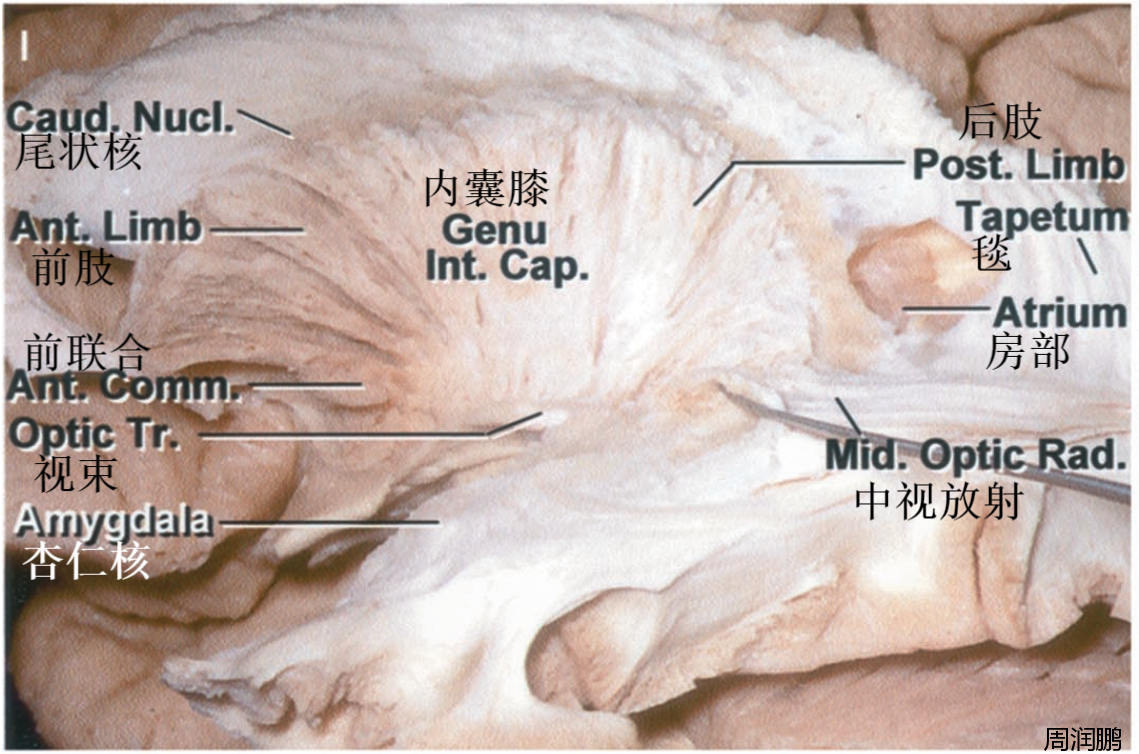

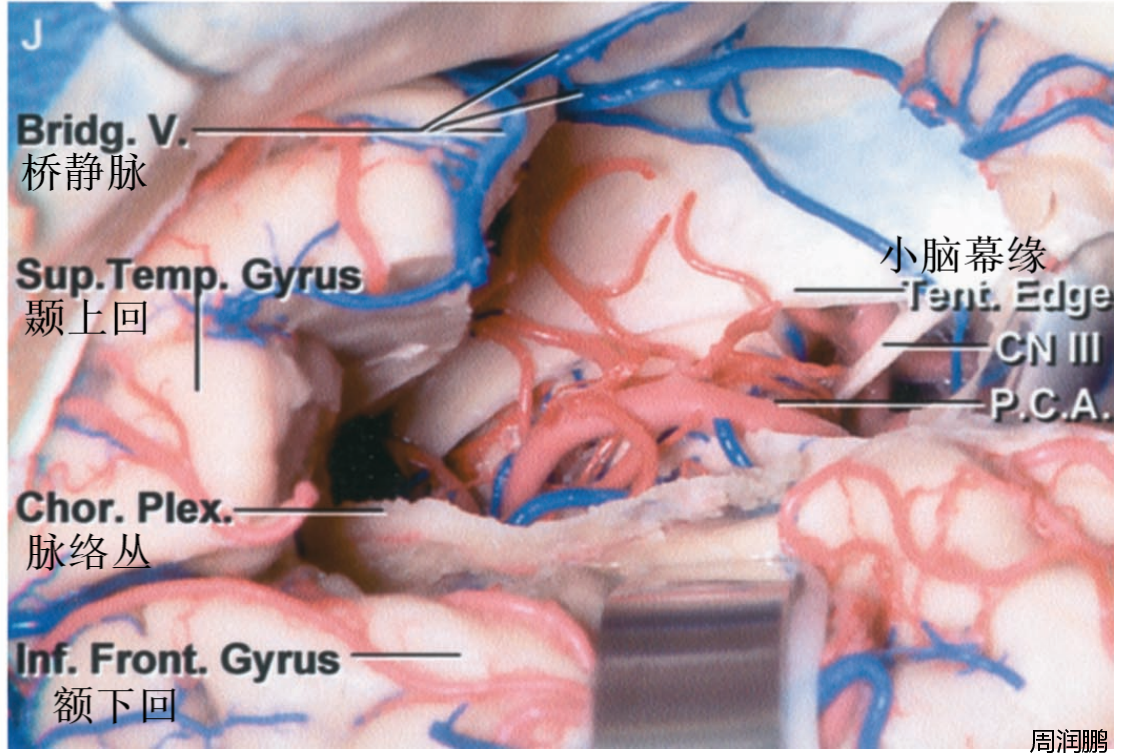

J.切除侧脑室房部和颞角连接处浅面的颞上回桥。

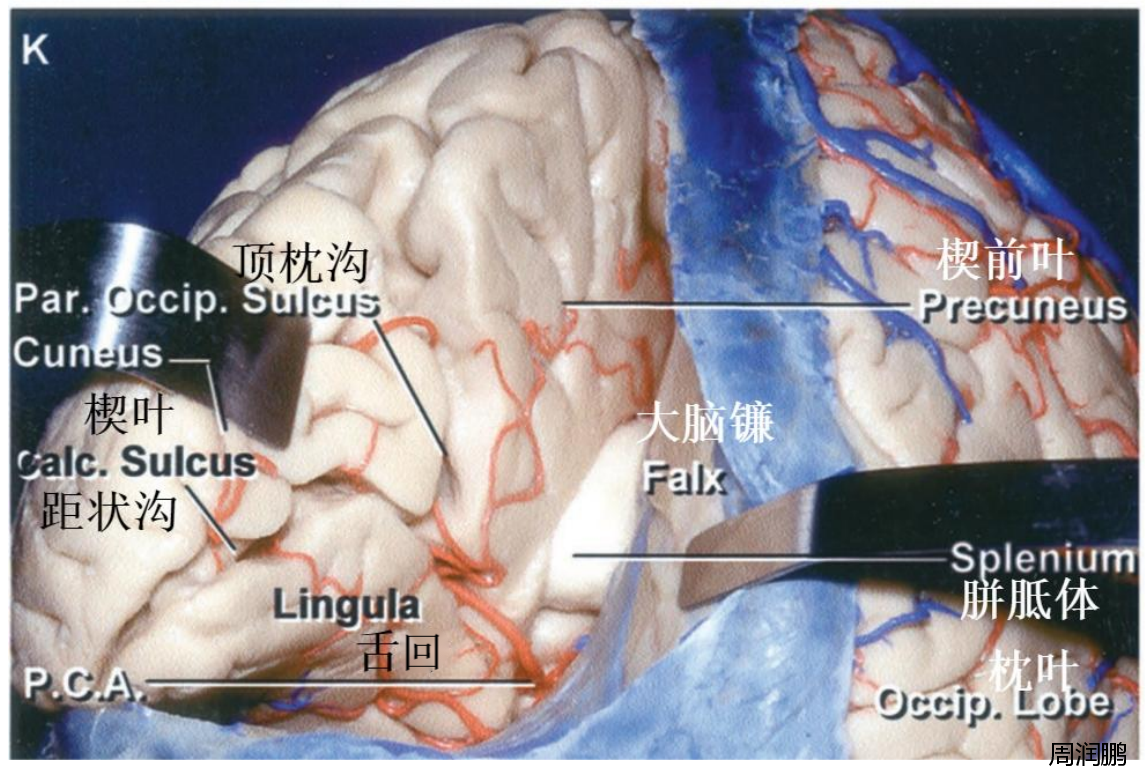

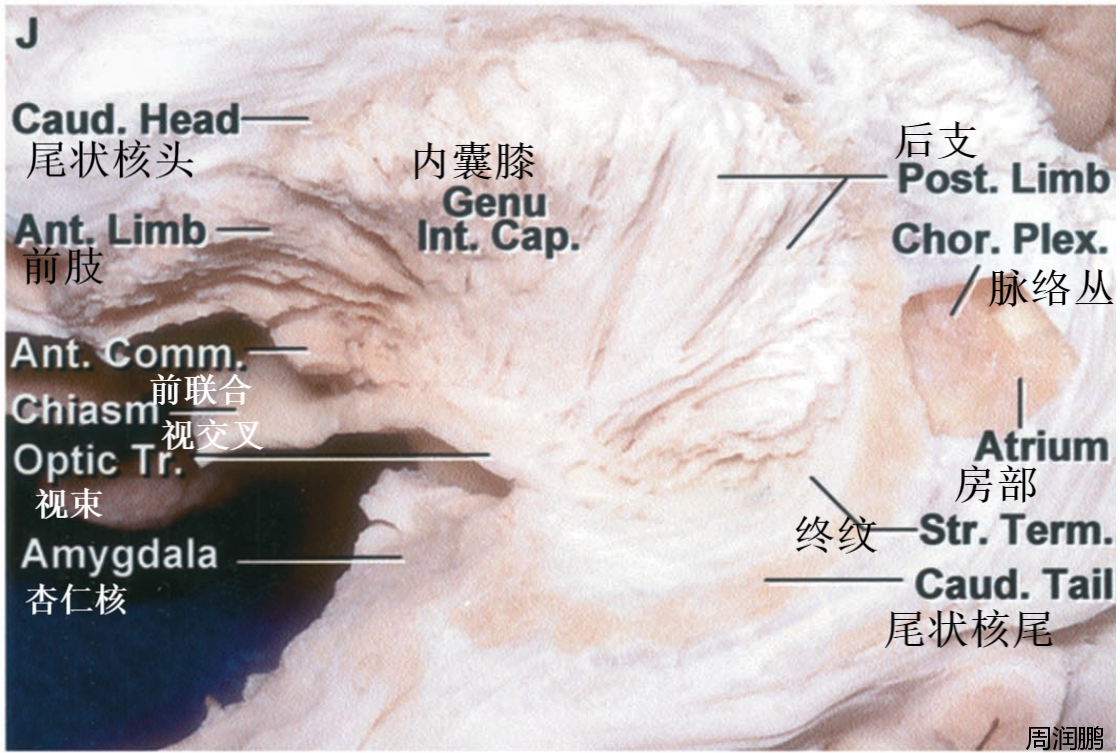

K.左侧半球后面观,胼胝体压部Splenium位于纵裂深部,顶枕沟Par. Occip. Sulcus与距状沟Calc. Sulcus在半球内侧面向压部后方汇聚呈Y形,顶枕沟Par. Occip. Sulcus划分楔前叶Precuneus和楔叶Cuneus,距状沟Calc. Sulcus划分楔叶Cuneus和舌回Lingula。

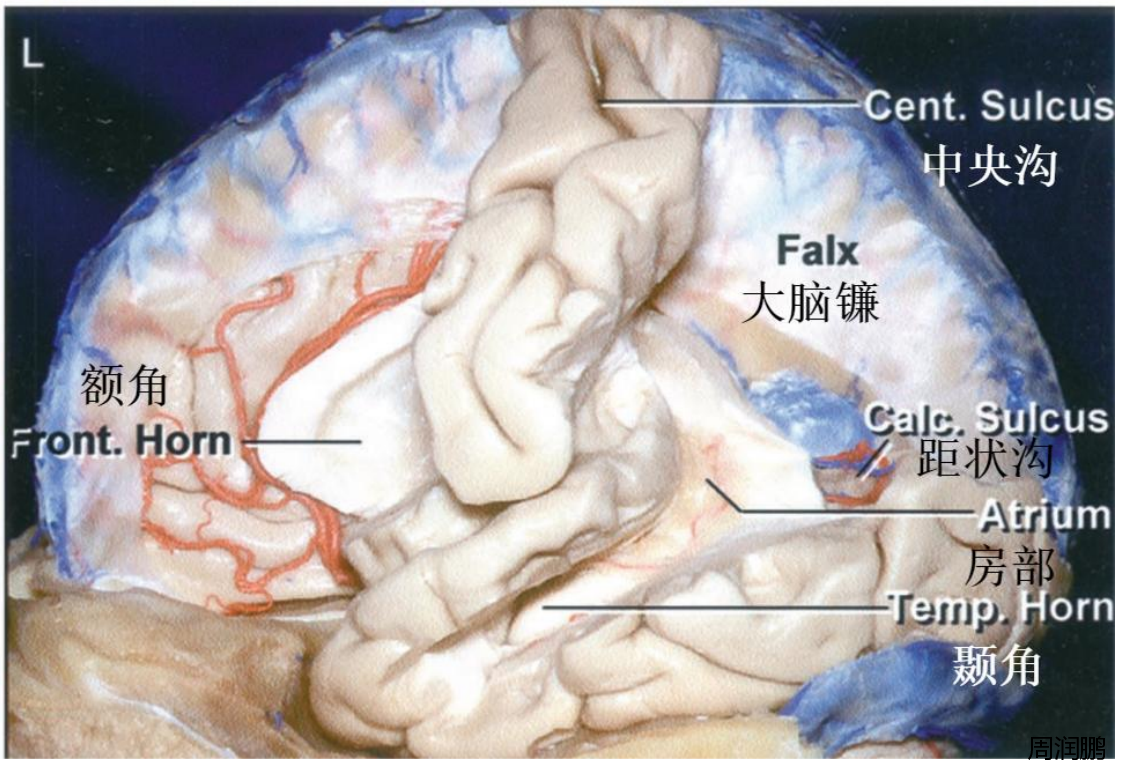

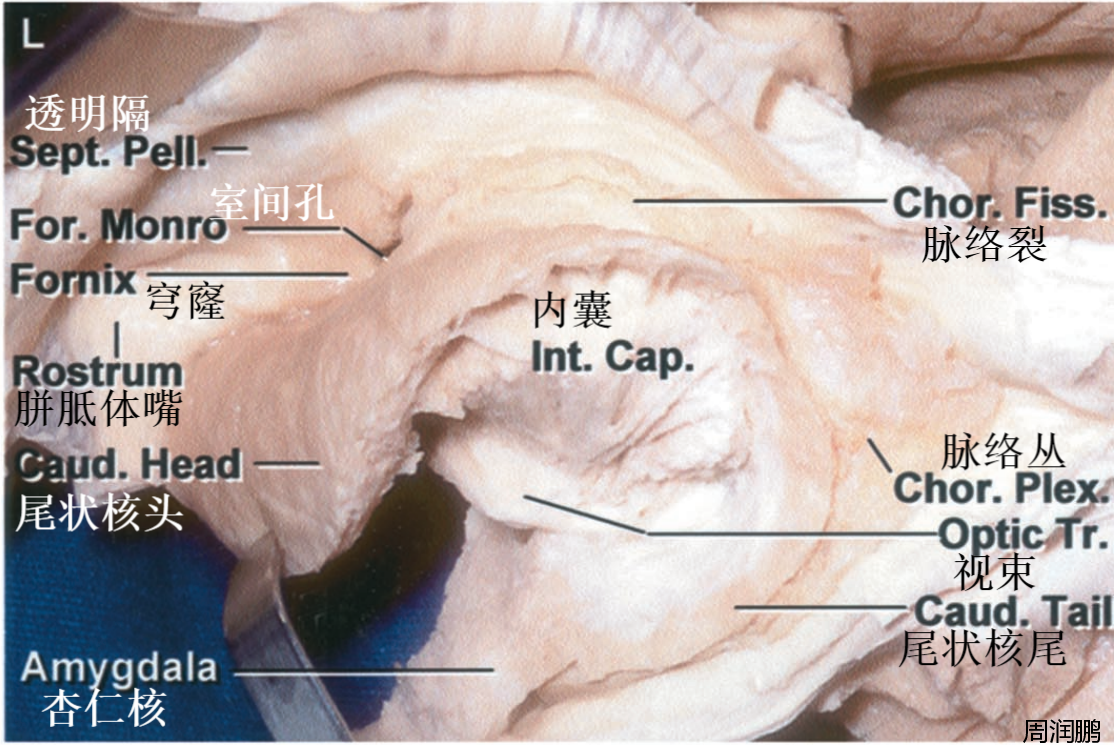

L.切除距状沟上方顶叶,禽距为房部内侧壁下部的隆起,覆盖距状沟表面。

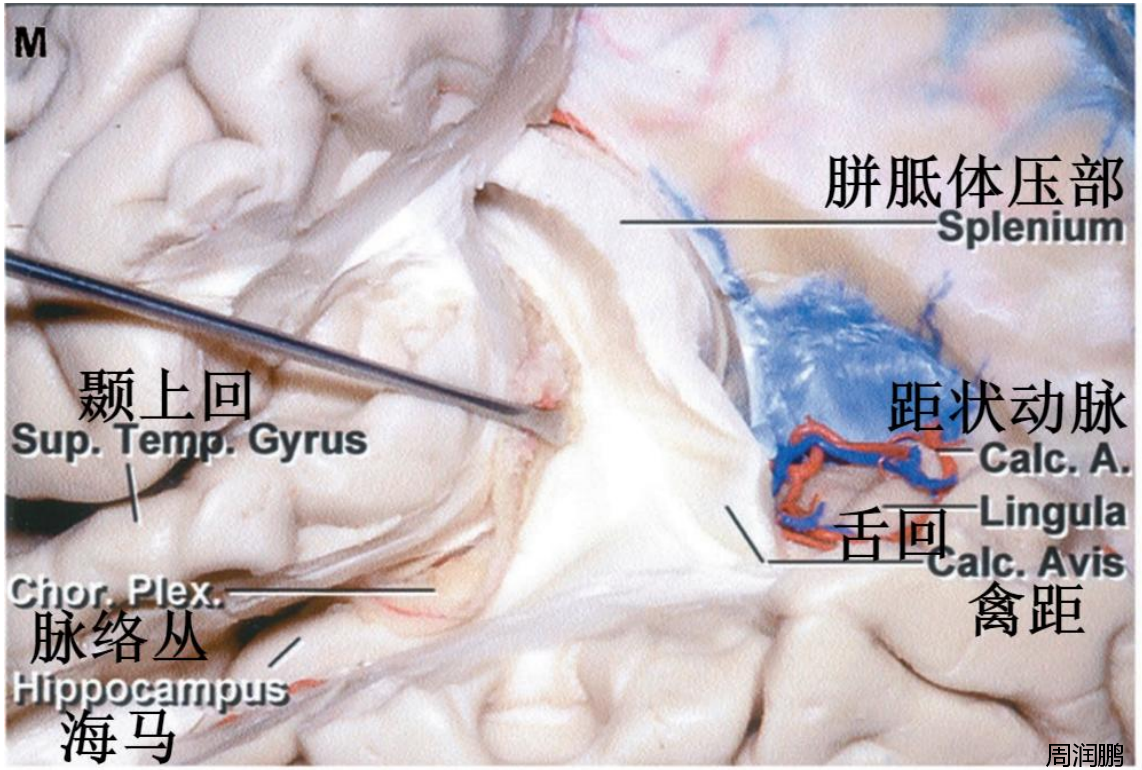

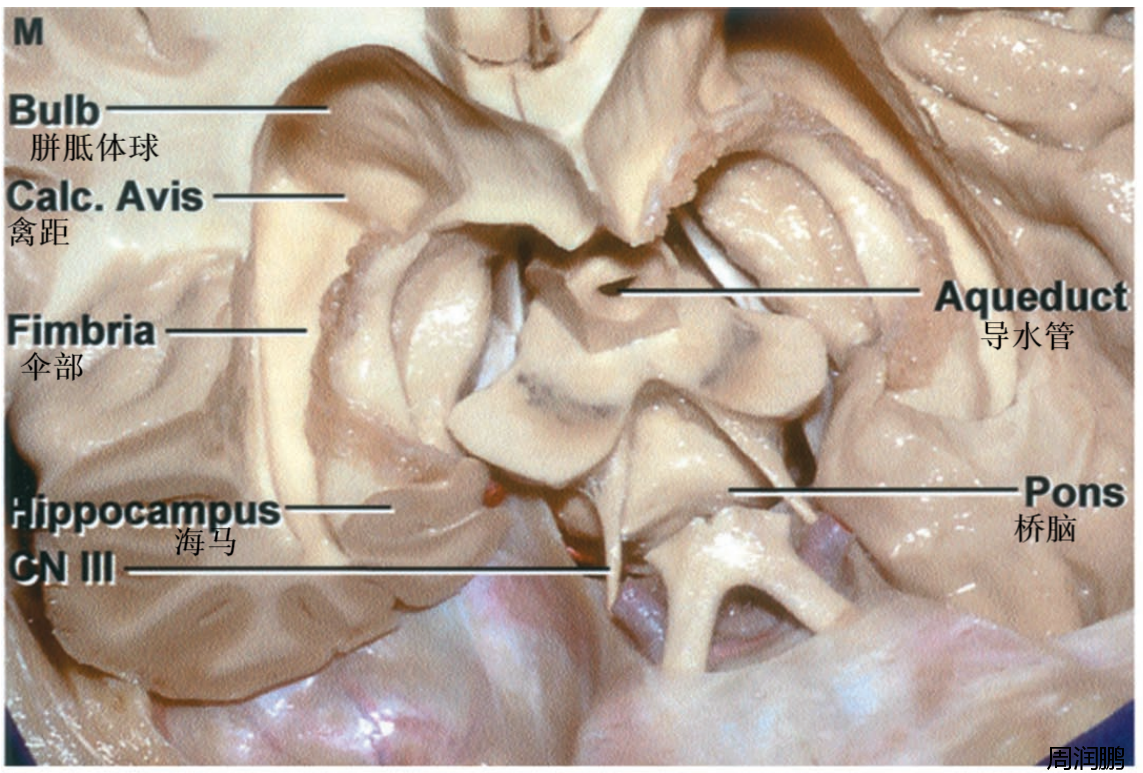

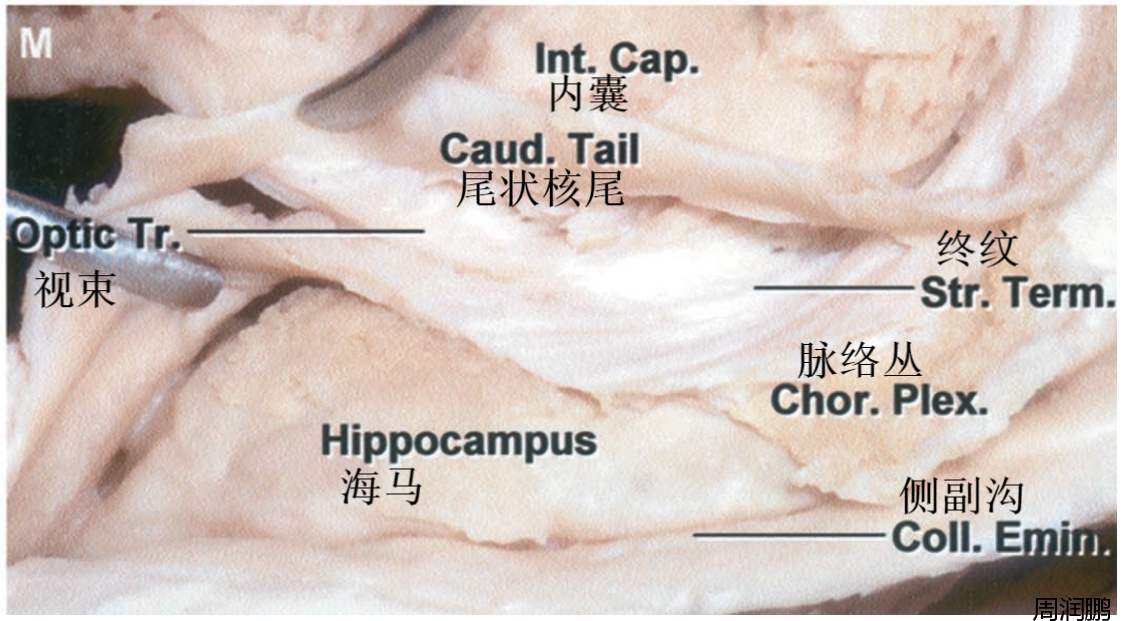

M.将脉络丛Chor. Plex.向前翻,禽距Calc. Avis覆盖在距状沟深部的表面。

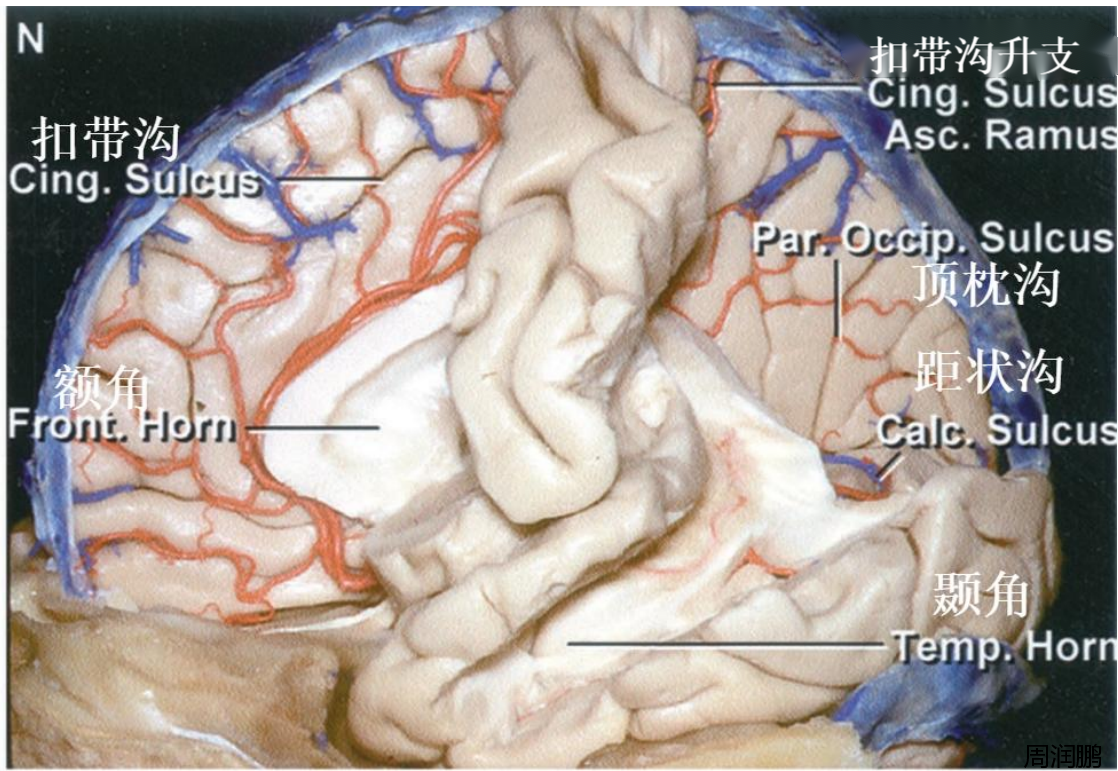

N.切除大脑镰显示右侧大脑半球内侧面,扣带沟升支Cing. Sulcus Asc. Ramus在旁中央小叶后方到达大脑半球上缘。

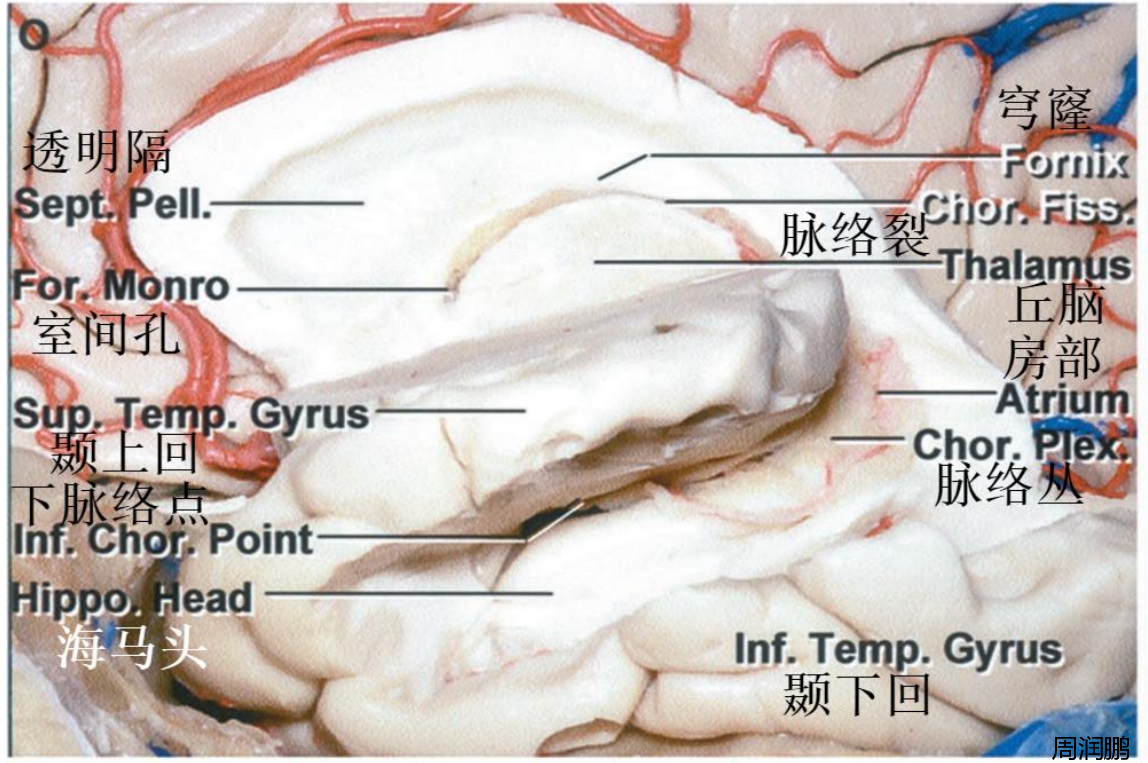

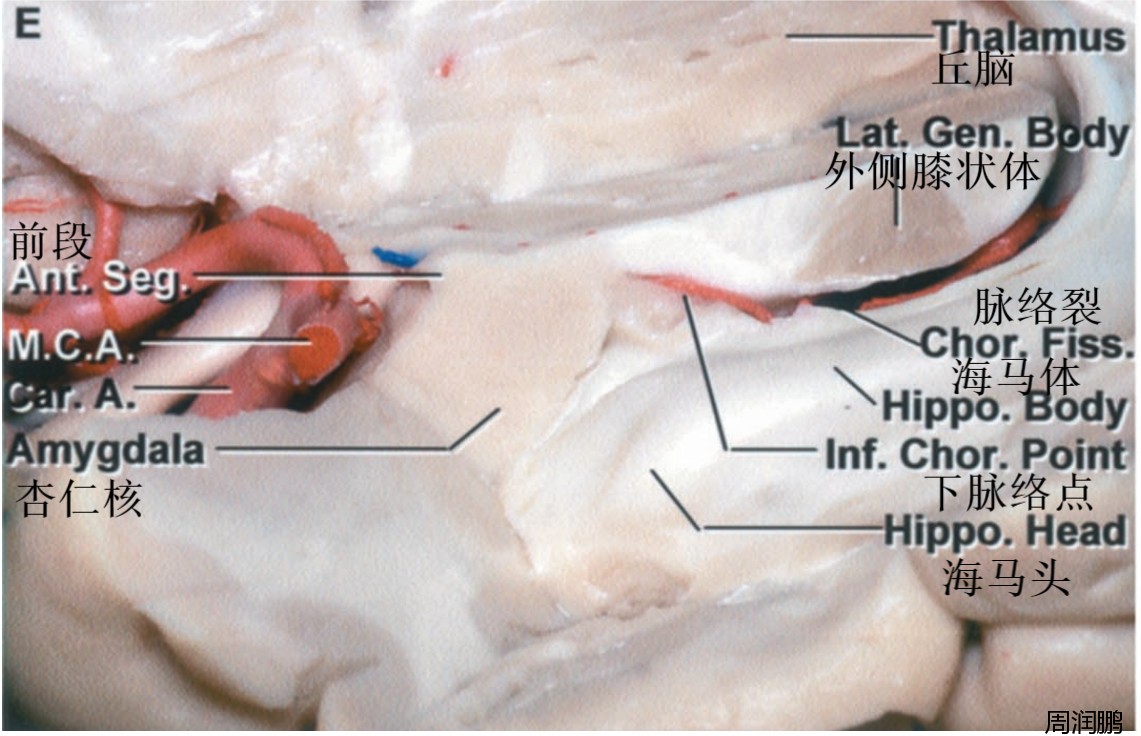

O.切除中央前后回而保留颞上回,脉络膜裂Chor. Fiss. 位于丘脑Thalamus与穹隆Fornix之间的裂隙,下脉络膜点Inf. Chor. Point位于海马头Hippo. Head后方。

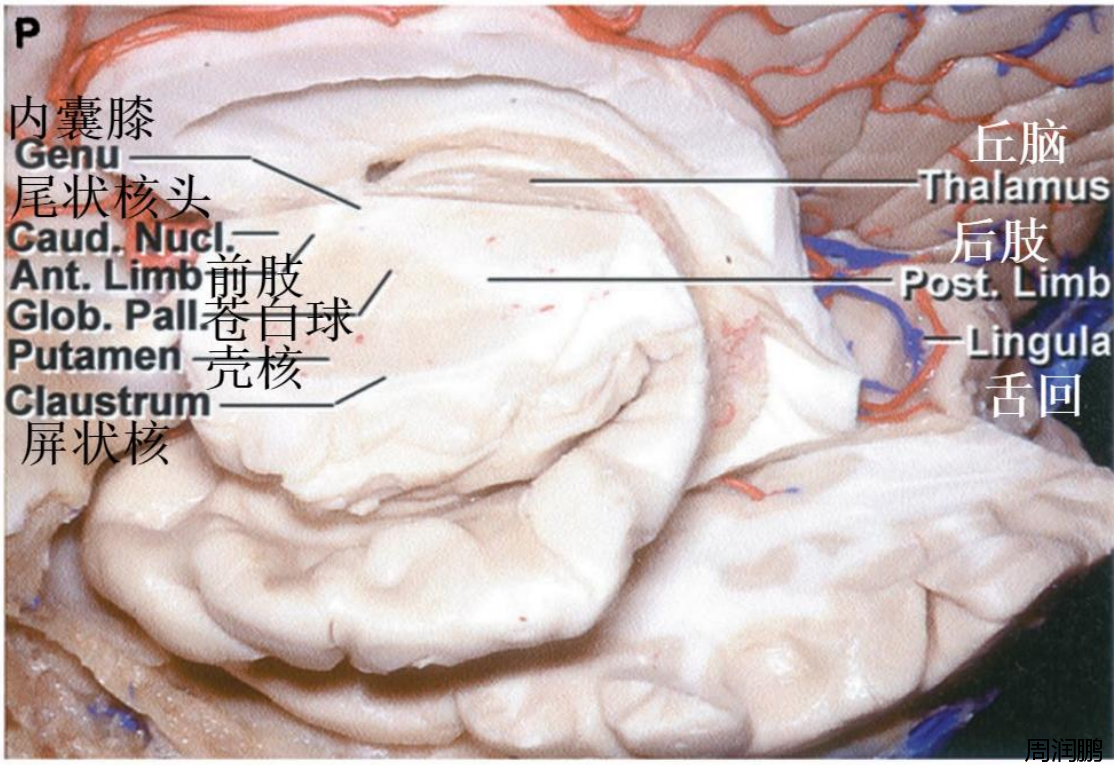

P.半球中心区横切面的上外侧观,中心区包括尾状核、豆状核、丘脑、内囊前肢Ant. Limb、后肢Post. Limb以及膝部Genu;屏状核Claustrum位于岛叶皮质与豆状核之间。

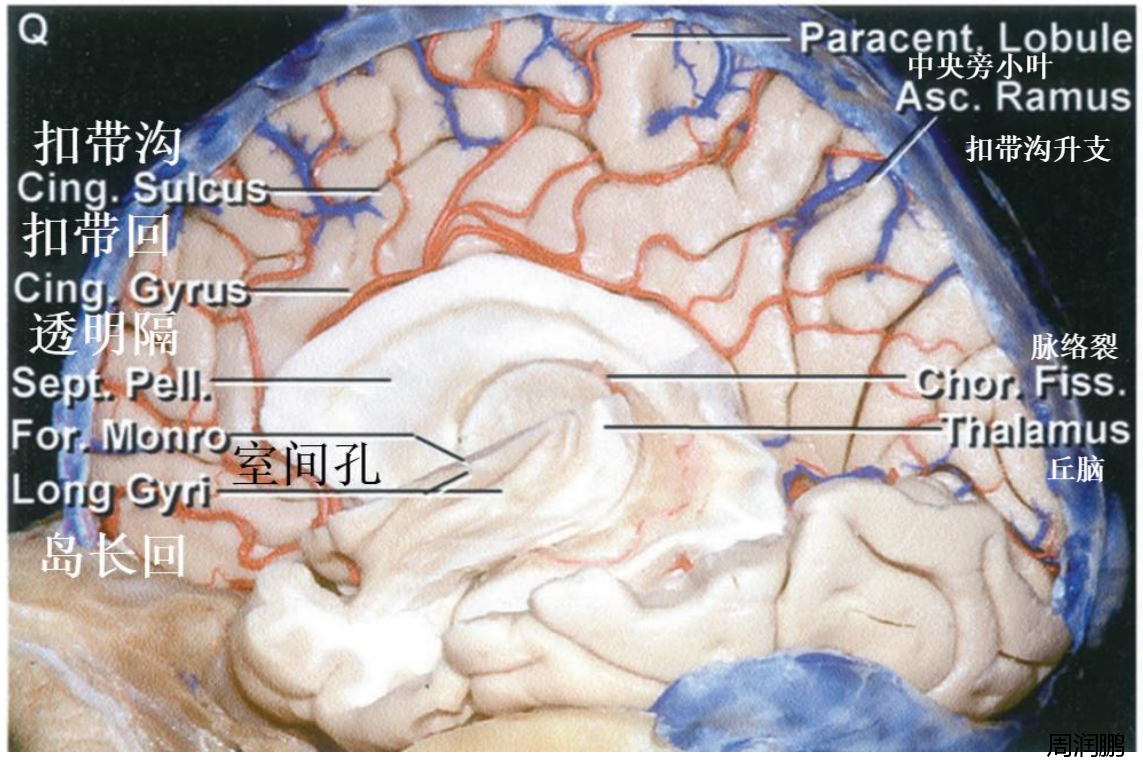

Q.切除颞上回,保留岛长回,扣带沟升支Asc. Ramus标志旁中央小叶的后界。

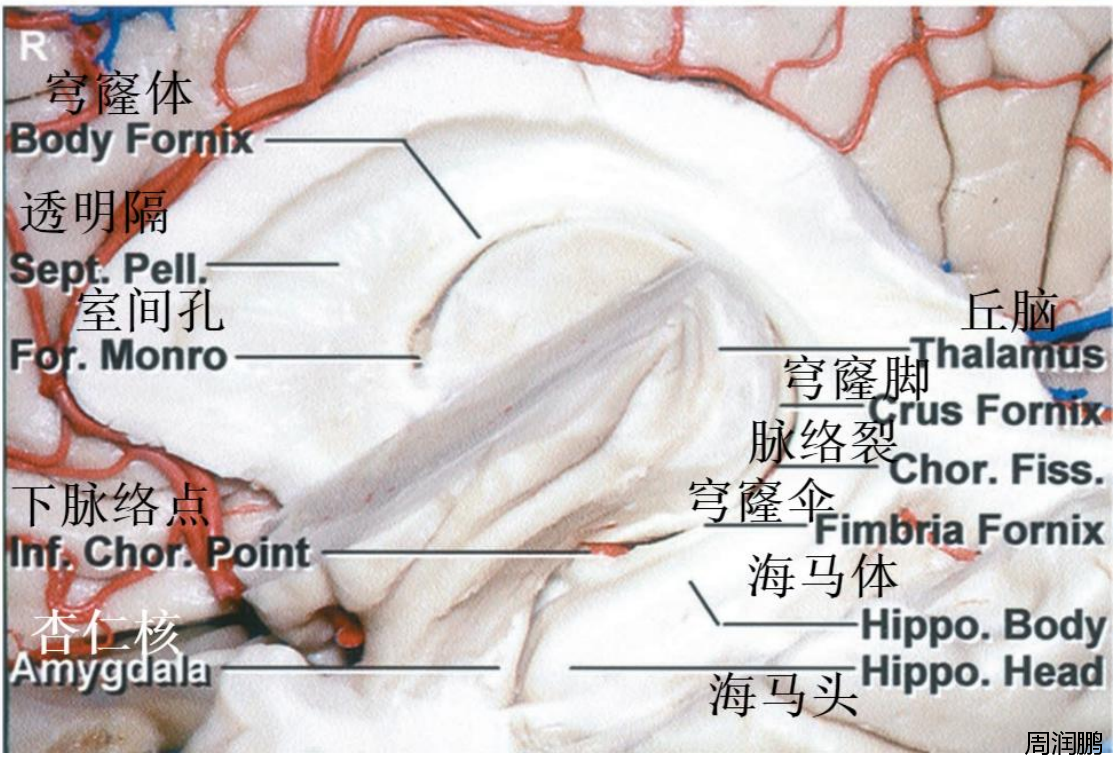

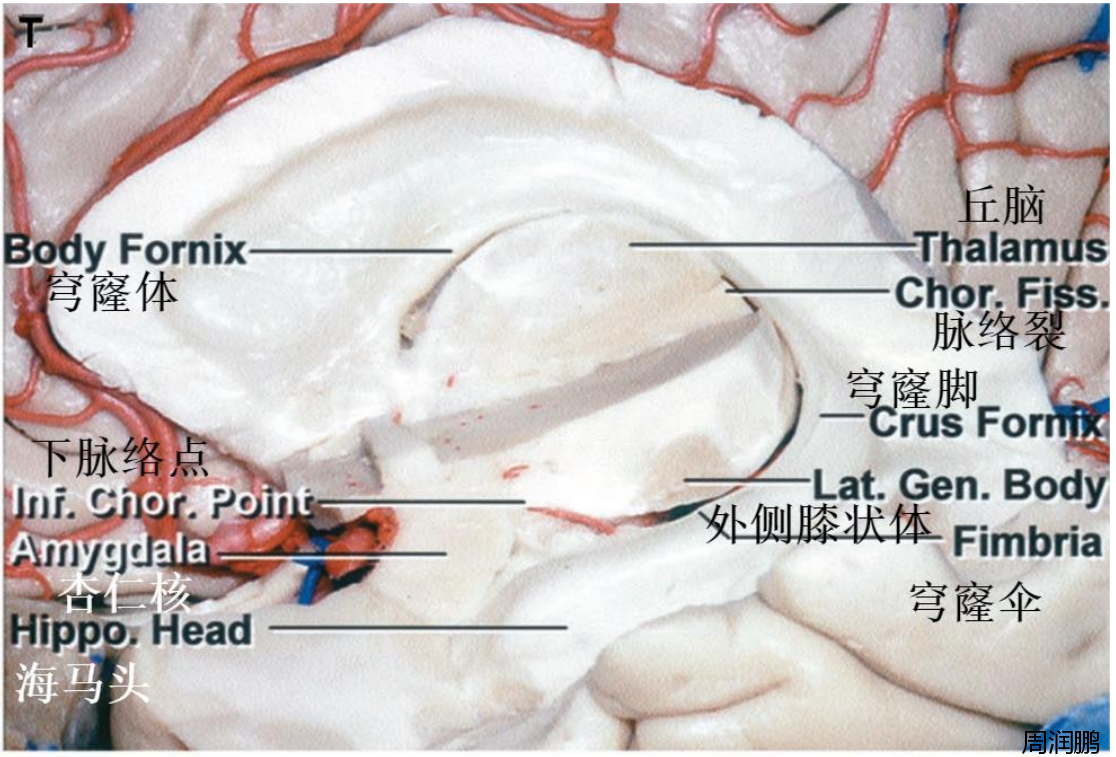

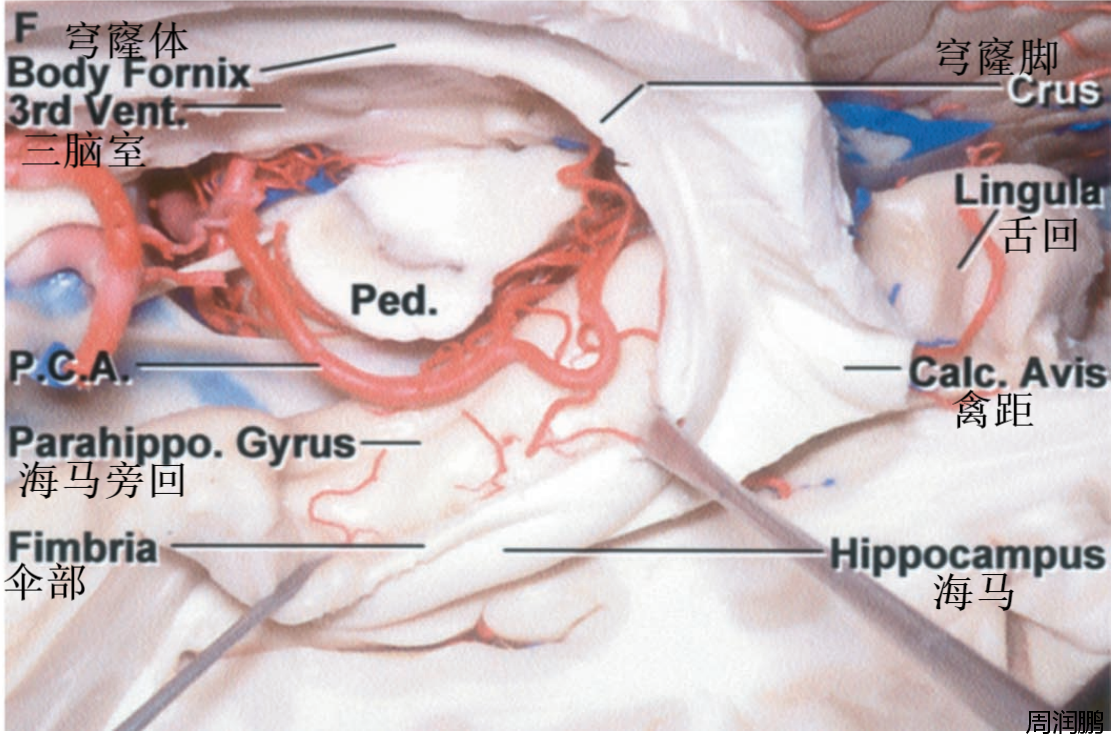

R.脉络膜裂的放大观,脉络膜裂Chor. Fiss. 从室间孔For. Morno一直延伸到海马头部Hippo. Head后方的下脉络膜点Inf. Chor. Point,其外侧缘由穹窿体Body Fornix、穹隆脚Crus Fornix、穹隆伞Fimbria Fornix构成。

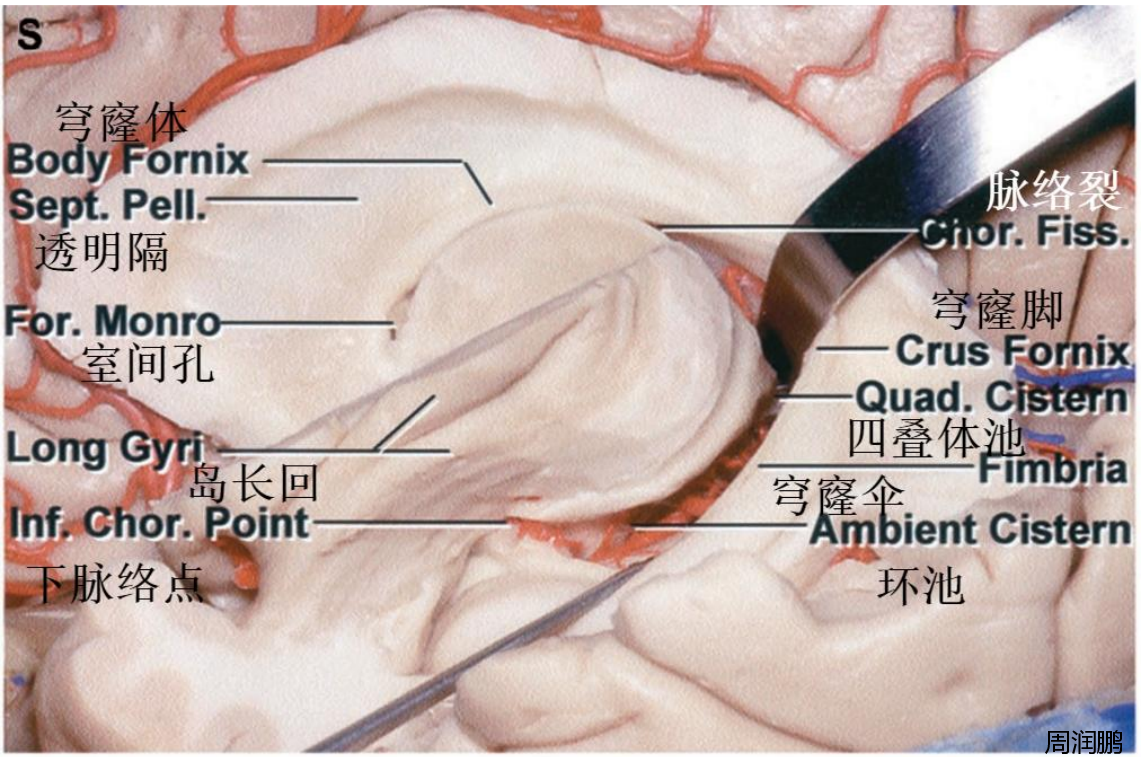

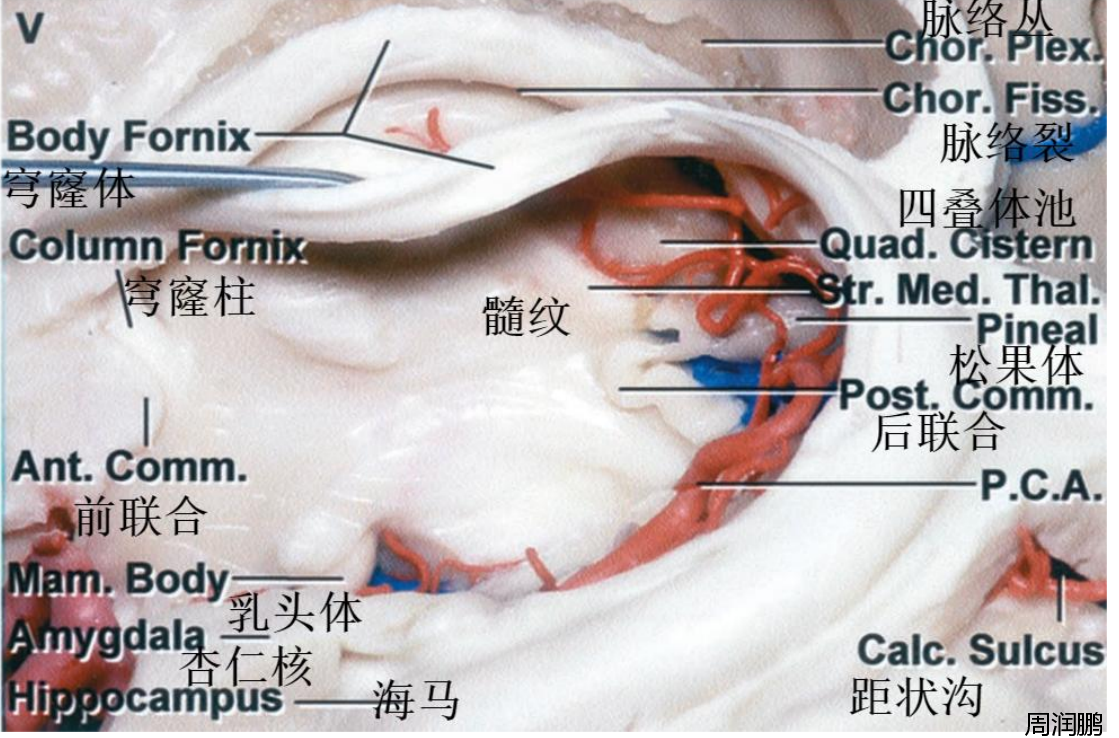

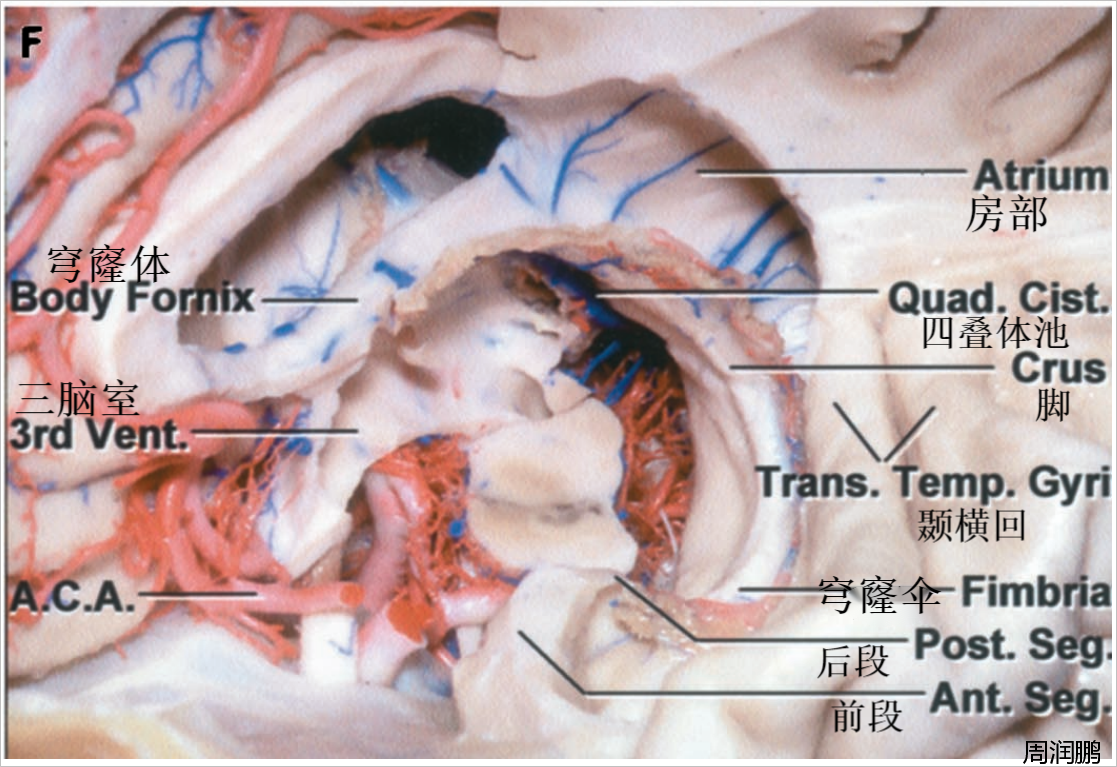

S.打开侧脑室体部的脉络膜裂Chor. Fiss.可暴露第三脑室;打开丘脑枕与穹隆脚之间的脉络膜裂Chor. Fiss.可暴露四叠体池Quad. Cistern。

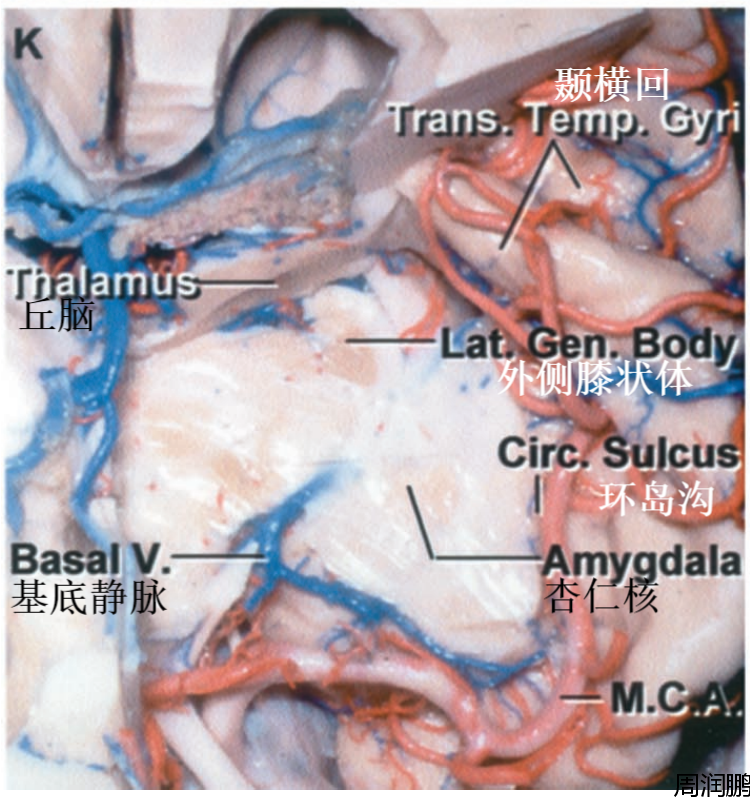

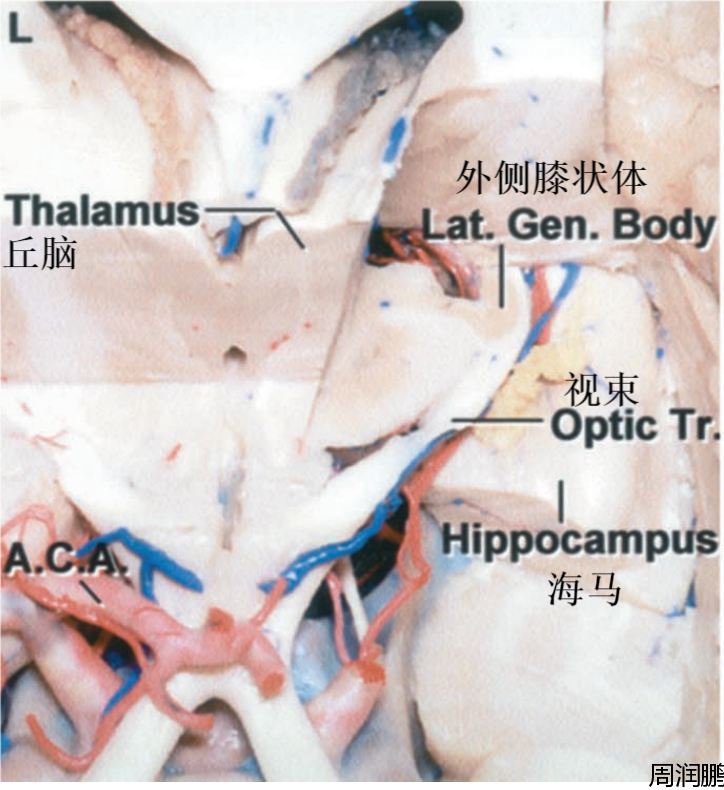

T.切除岛叶显露构成脉络膜裂内缘的丘脑Thalamus,外侧膝状体Lat. Gen. Body位于丘脑下缘,视放射在颞角顶壁内向外行于海马上方,向后绕房部外侧缘到达距状沟;颞角前壁由杏仁核Amygdala构成,杏仁核与海马头部Hippo. Head之间由颞角隔开。

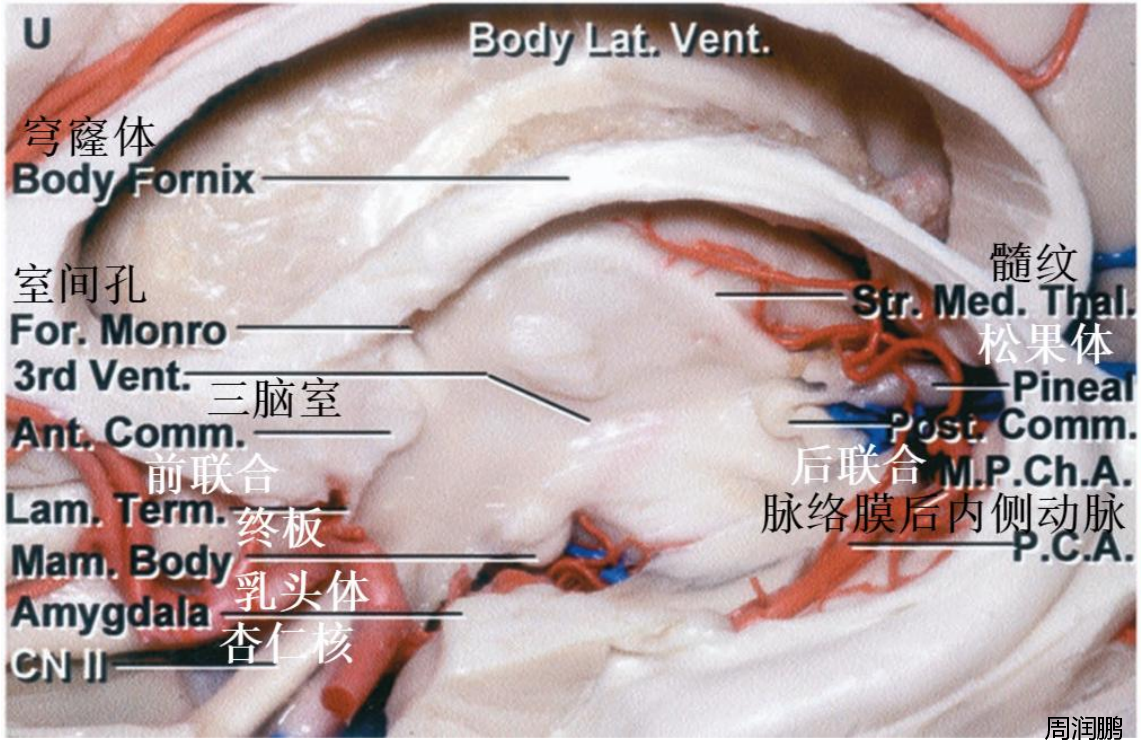

U.切除丘脑显露第三脑室3rd Vent.,在穹隆脚前方打开脉络膜裂可暴露松果体区Pineal和四叠体池;打开穹隆体部的脉络膜裂可显露第三脑室3rd Vent.;打开颞角的脉络膜裂可显露环池Ambient Cistern和大脑后动脉P.C.A;脉络膜后内侧动脉M.P.Ch.A位于四叠体池内;丘脑髓纹Str. Med. Thal.为中间帆下缘标志,中间帆内有大脑内静脉经过。

V.牵拉左半穹窿体,松果体Pineal与后连合Post. Comm.位于第三脑室后缘,穹隆柱Column Fornix与前连合Ant. Comm.位于第三脑室前缘。

外侧裂

外侧裂和中央沟为大脑半球外侧面最重要的解剖标志,外侧裂也是半球外侧面最明显和最恒定的解剖标志。它是容纳大脑中动脉及其分支的一个结构复杂的裂隙,是连接大脑表面至前部大脑底面和颅底的手术路径。

外侧裂并非像它的名称那样是一个单纯的纵行裂隙,它跨经大脑底面和外侧面,分为浅部和深部。浅部在脑表面可以见到,深部通常称为侧裂池,隐含在大脑半球底面的下方。浅部有一个干和三个支;干的内侧起源于前床突,向外在额叶和颞叶之间沿蝶骨峭走行至翼点,并在此处干分为前水平支、前升支和后支。后支最长,为外侧裂向后方的直接延续,指向后上方,将上方的额叶及顶叶、下方的颞叶分开。它的末端急转向上,终于顶下小叶内,缘上回围绕其向上的后端。

外侧裂的深部隐藏在脑表面的下方,又称侧裂池。与浅部相比,深部的结构更为复杂,分为蝶部(sphenoidal part)和岛盖部(operculoinsular compart-ment)。蝶部在额叶和颞叶之间,由颈内动脉周围的脑池向外伸展,顶壁由额叶眶面的后部和前穿质构成,尾状核、豆状核和内囊的前肢位于其上方;底壁由极平面(planum polare)的前部构成,为颞极上面没有脑回的区域,上面杯状的浅槽适于大脑中动脉的行程。钩回的前部为杏仁核所在,位于底壁的内侧部。岛阈为扣带(cingulum)表面的隆起,扣带是连接额叶和颞叶之间的纤维束,位于蝶部的外侧缘。蝶部经侧裂谷(sylvian vallecula)与内侧相通,后者为一管状开口,位于相对的额唇和颞唇之间裂隙的内侧端,有大脑中动脉穿过,提供了外侧裂与围绕视神经和颈 内动脉脑池之间的交通。

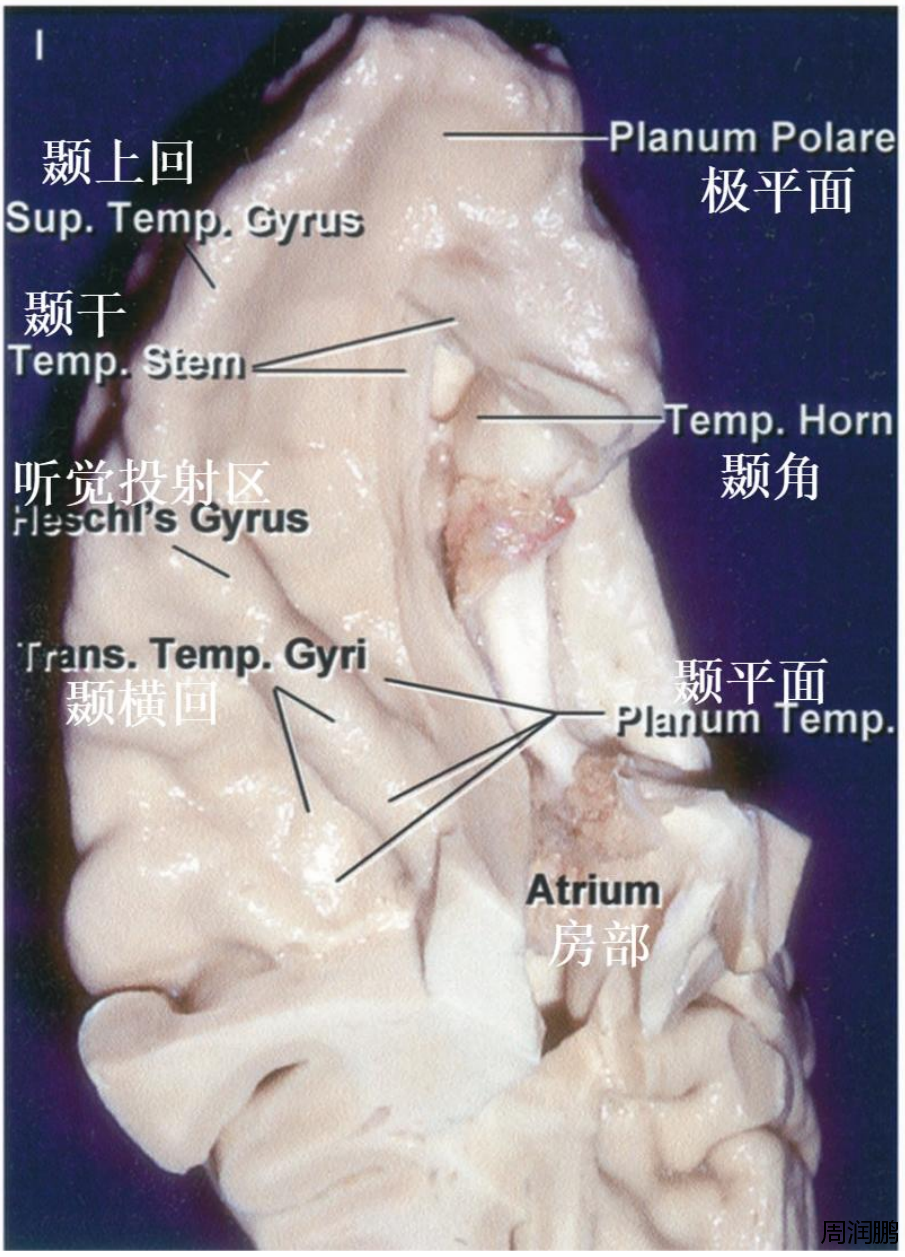

岛盖部由两个狭窄的裂隙构成,即盖裂和岛裂。盖裂的上方为额叶和顶叶的外侧裂面,下方为颞叶的外侧裂面。三个脑叶相对的外侧裂面深部经过盖裂延续为岛叶的外侧面,岛裂具有上支和下支,前者位于额、顶叶盖部和岛叶之间,后者位于岛叶和颞盖之间。在前方,上支的垂直高度大于下支;但在后方,下支的垂直高度等于或大于上支。盖裂的上唇由额叶和顶叶的脑回构成,这些脑回围绕裂的上缘向内侧延续,构成侧裂池的顶壁,从前向后依次为眶部、三角部和盖部、中央前回、中央后回和缘上回。盖裂的下唇从后向前依次为颞平面(planum temporale)和部分岛叶外侧的极平面,颞平面由颞横回构成,最前方和最长的脑回为Heschl’s回。Heschl's回及其邻近的颞上回为初级听觉纤维投射区。岛叶表面的后缘大致相当于深部的丘脑枕后缘。颞横回从岛叶后缘向前外侧放射走行,越接近皮层越宽。颞平面较极平面更水平,从外向内向下倾斜,与凸起的岛叶圆形表面相吻合。

由大脑中动脉最后端的分支急转离开岛叶形成的指向内侧的动脉尖端,称为外侧裂点,向内指向侧脑室的房部,恰位于颞横回内端的后方汇聚处。额顶盖的每一个脑回均面对和坐落于与之接近的颞侧接触部,缘上回面对形成后部颞平面的脑回,中央后回面对Heschl's回,中央前回、盖部、三角部和眶部则与颞上回上缘形成的极平面外侧缘相关。外侧裂的后支上中央后回与Heschl's回相对的部位与外耳道处于同一冠状平面上。

外侧裂的内壁由岛叶构成,仅在外侧裂的上下唇 被充分牵开后才能暴露,但在额下回三角部下角的下方区域例外,在此处向上牵拉三角部常可暴露一小块岛叶皮质。向上牵拉三角部的尖端通常能够最大限度地开放外侧裂浅部,在大脑凸面提供最宽的外侧裂暴露,此处也是打开外侧裂的最安全始点。三角部的尖端直接位于岛环沟前下部和基底节前界的外侧。

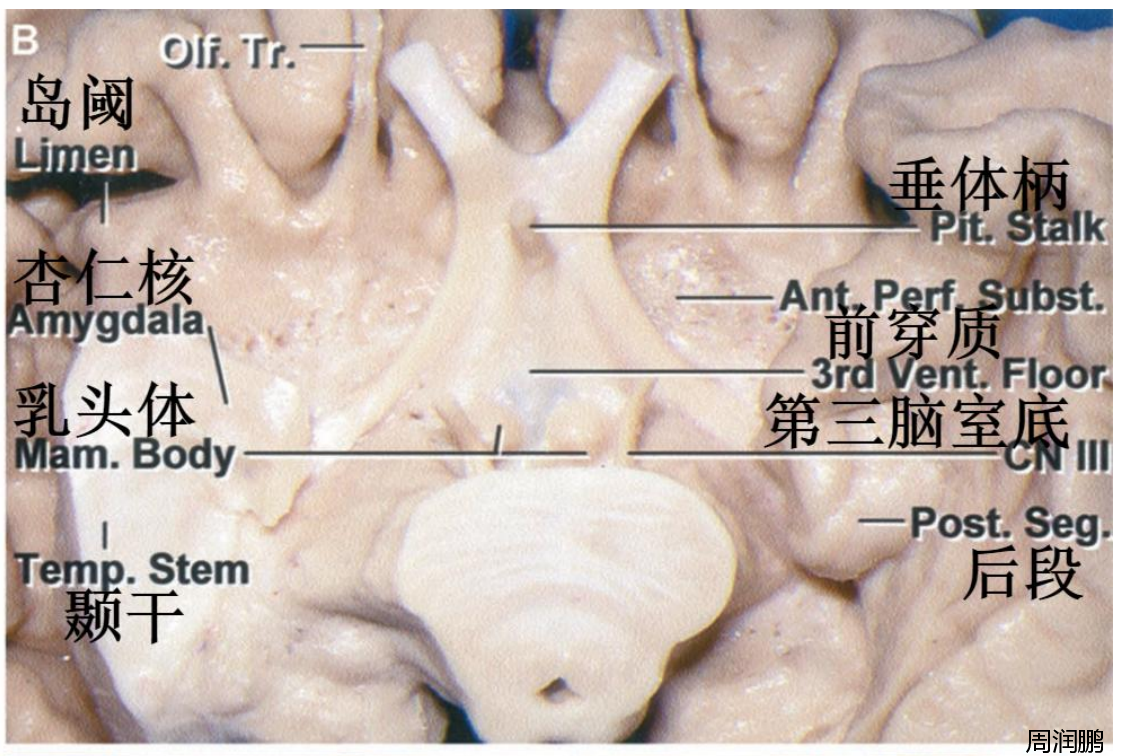

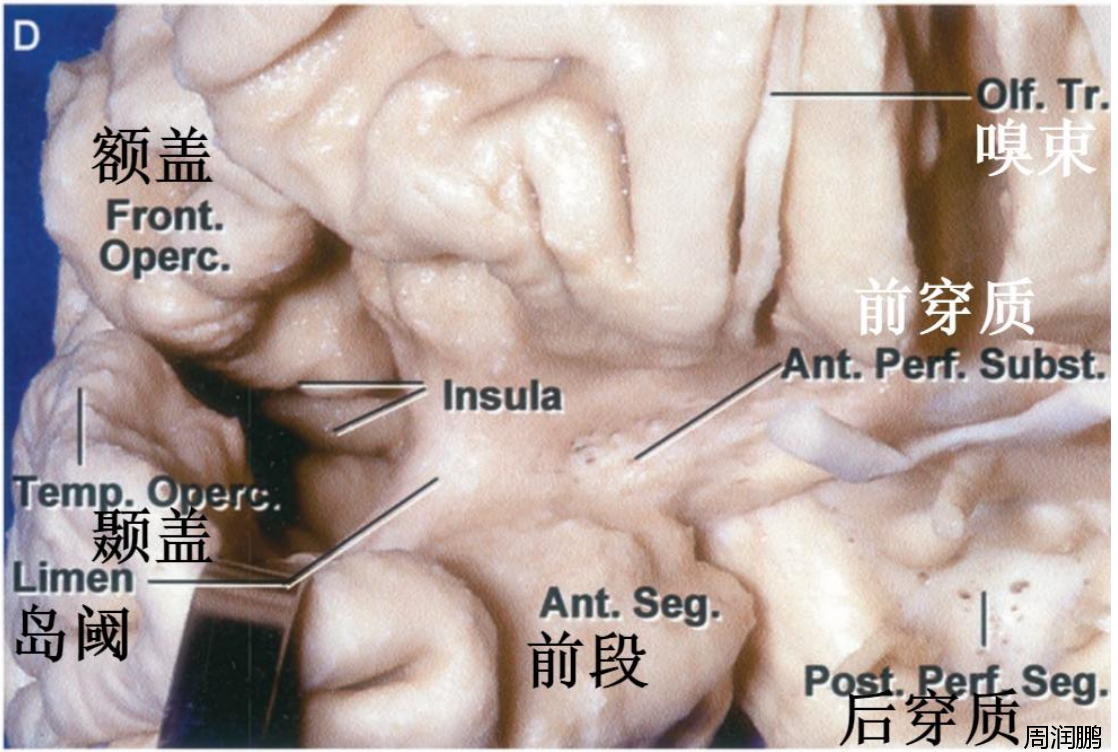

前穿质与外侧裂:

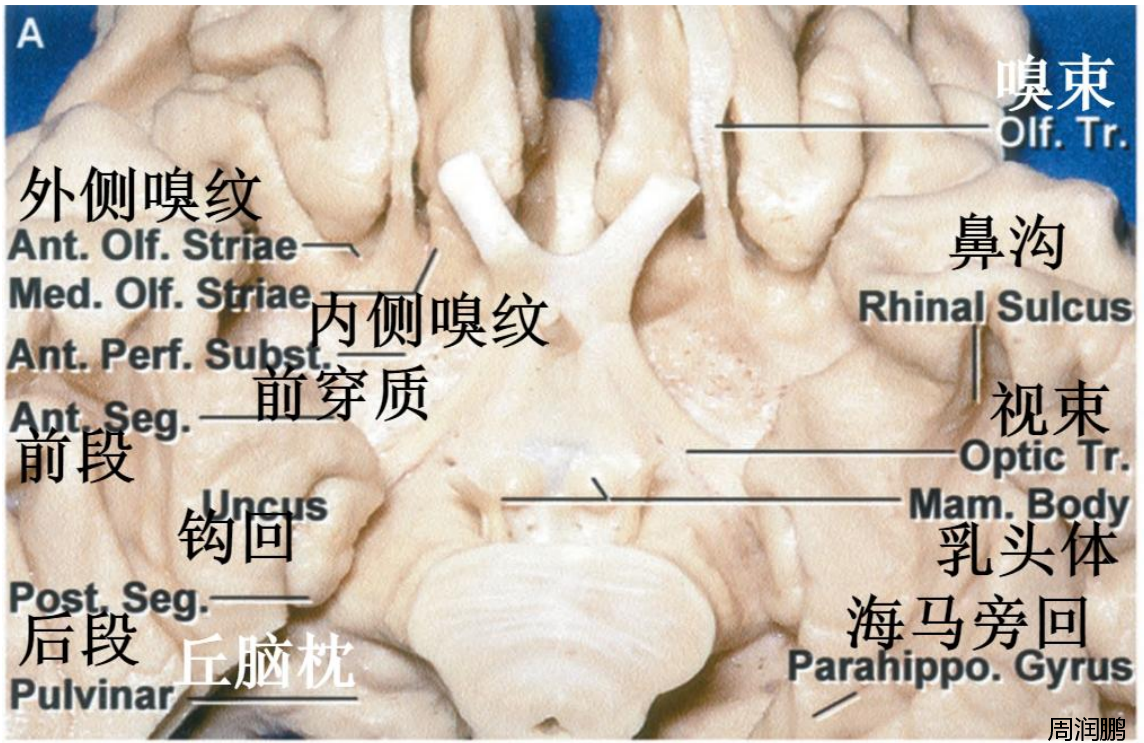

A.前穿质Ant. Perf. Subst.构成外侧裂蝶部的顶,向前至嗅纹Olf. Striae,向后至视束Optic Tr.,内侧达纵裂,外侧达岛阈;钩回前段Uncus Ant. Seg.与前穿质相对,钩回后段Uncus Post. Seg.与大脑脚相对。

B.切除右颞极,岛阈位于前穿质Ant. Perf. Subst.的外侧,颞干Temp. Stem前方,前穿质有许多小孔,有许多穿支动静脉由此进入大脑半球内部;第三脑室造瘘处位于乳头体Mam. Body前方。

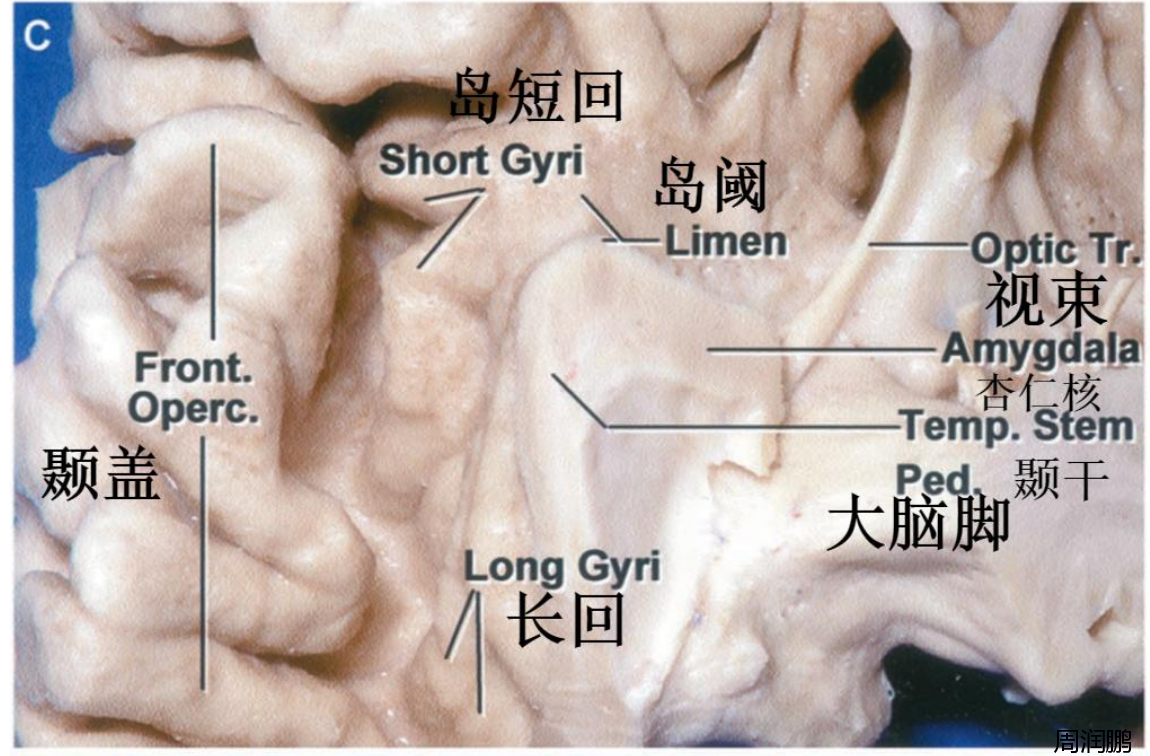

C.从岛阈至岛叶和额叶岛盖方向观察,显露长回Long Gyri与短回Short Gyri的下端,它们位于颞干Temp. Stem的外侧,额叶岛盖Front. Operc.的内侧。

D.从外侧裂岛盖部上下唇分别牵开后前面观,外侧裂位于岛阈Limen外侧,额盖Front. Operc.与颞盖Temp. Operc.之间;后穿质Post. Perf. Subst.位于大脑脚之间。

E.右侧大脑半球外侧观,额盖、顶盖未与颞盖接触,可见岛短回Short Gyri与岛长回Long Gyri下部。

F.牵开岛盖各唇,显露岛短回Short Gyri、岛长回Long Gyri与环岛沟Circ. Sulcus。

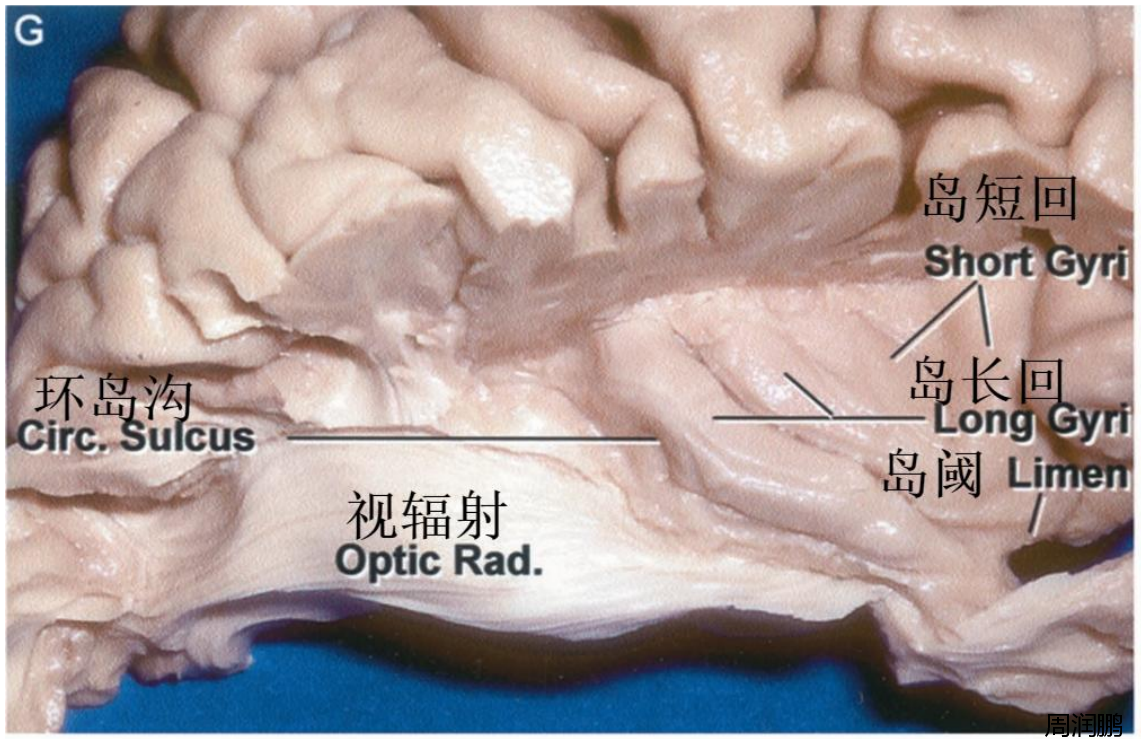

G.切除颞叶保留视放射,岛叶下缘大致在外侧膝状体的浅面,视放射Optic Rad.经颞干至距状沟Circ. Sulcus。

H.额底与颞叶内侧的下内侧观,白点显示大脑脚的下行纤维,黑点为尾状核与豆状核Caud.-Lent. Nucl.的轮廓,黄色为海马头Head Hippo.的后部。

I.构成外侧裂底的颞叶上面的上面观,颞横回Trans. Temp. Gyrus最前端为听觉投射区Heschl’s Gyrus,构成颞叶上表面的后部,又称颞平面Planum Temp.;颞叶上表面前部为极平面Planum Polare,此处无脑回,其外侧缘由颞上回构成。

J.额顶盖下面观,视放射从外侧膝状体向外走行,经颞角顶壁Temp. Horn Roof和房部外侧到达枕叶内侧面的距状沟。

前穿质

前穿质(anterior perforated substance)为一扁平、光滑的灰质区域,位于外侧裂蝶部的顶壁。它因许多来自颈内动脉、脉络膜前动脉、大脑前动脉和大脑中动脉的穿支动脉经此穿入到达基底节、丘脑前部以及内囊的前肢、膝部和后肢所形成的大量小孔而得名,也是下纹状静脉(inferior striate vein)的出脑处。

前穿质是一个菱形的区域,深藏于外侧裂干的顶壁。它的前方以内侧和外侧嗅纹(medial and lateralolfactory striae)为界,后外侧为颞干(stem of thetemporal lobe),外侧为岛阈,后内侧为视束。在内侧,前穿质可延伸至视交叉的上方,到达纵裂的前缘。侧脑室额角、尾状核头部、豆状核前部和内囊前肢位于前穿质的上方。正如岛叶可被理解为内囊、基底节和丘脑的外被一样,前穿质可被视为基底节前半的“底”。基底节经前穿质达脑表面。

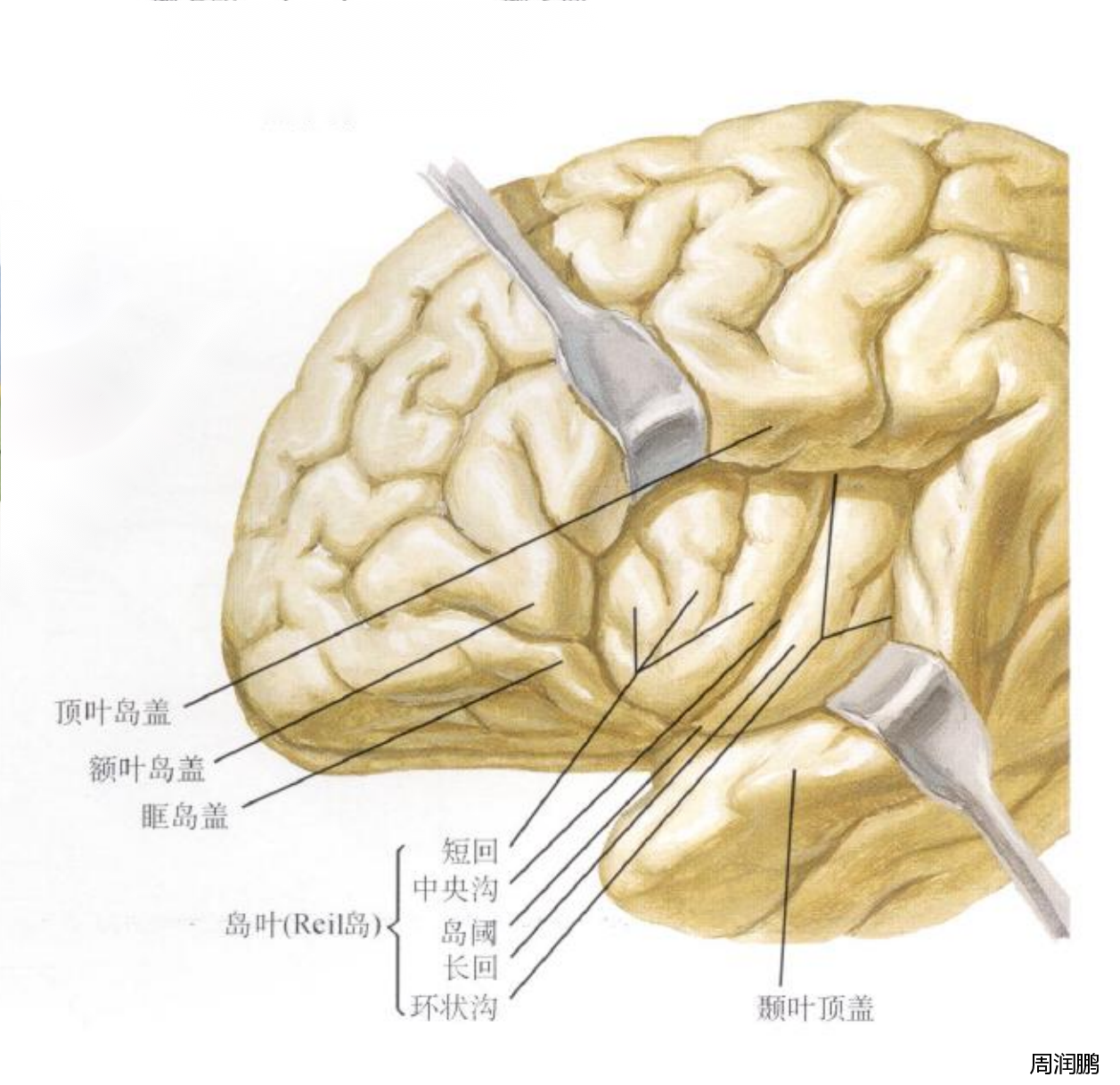

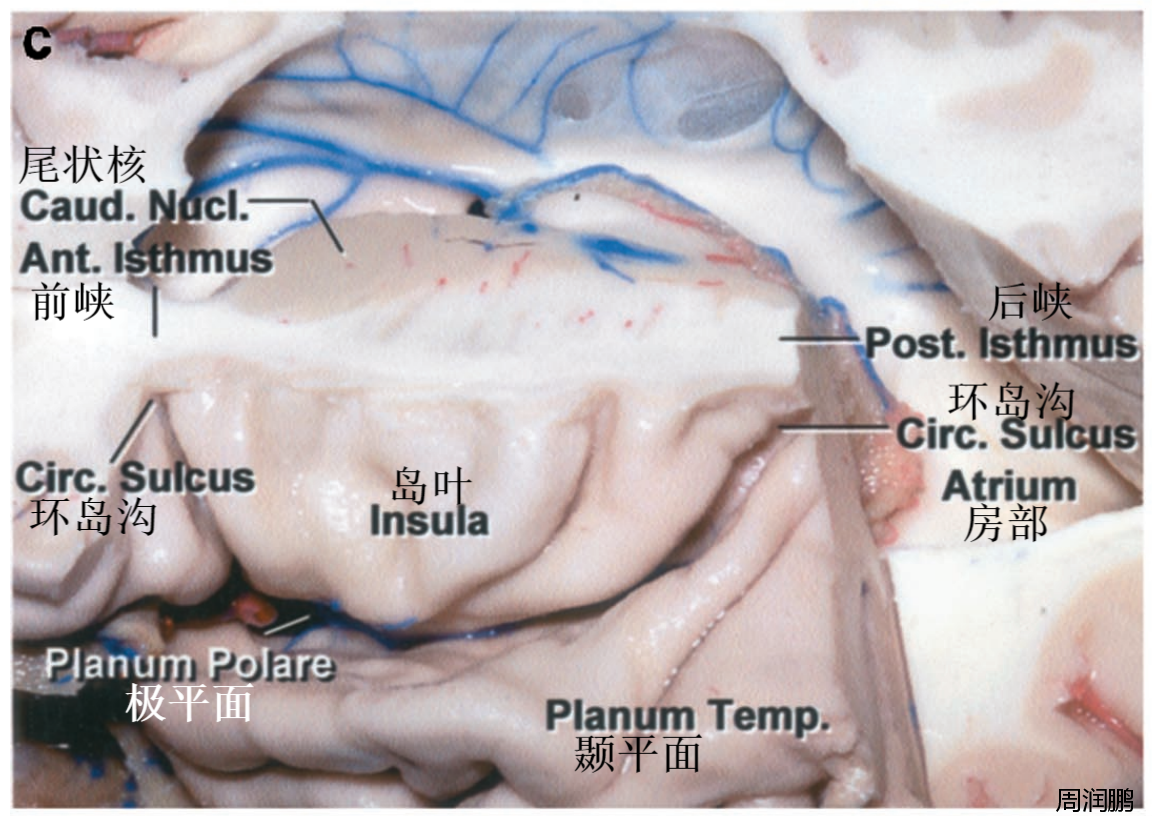

岛叶

岛叶呈三角形,尖端指向前下对着岛阈,后者为钩束表面稍隆起的区域,被一层薄的灰质所覆盖,位于前穿质的外缘。岛阈位于外侧裂蝶部与岛盖部的连接处。岛叶被浅的界沟环绕且与额叶、顶叶和颞叶岛盖分开。此沟大致呈三角形,与岛叶的外形相吻合,因其围绕岛叶通常称为岛环沟。该沟有三个缘:上缘、下缘和前缘;三个角:前下角、前上角和后角。前缘位于额下回三角部的深面;上缘接近水平,将岛叶的上缘与额、顶叶的外侧裂面分开;下缘从后尖部指向前下方,将岛叶和颞叶的外侧裂面分开。前下角称为岛尖部(insula apex),位于三角部尖端的下方;前上角位于三角部前上缘的深面;后角则位于围绕外侧裂末端的缘上回深面。前上角位于侧脑室额角的外侧;后角位于房部的外侧,相当于外侧裂点,是大脑中动脉岛段的最后分支在岛盖两唇之间转向外达皮层表面的位置;前下角则指向前穿质的外缘。

岛叶的沟和回从位于尖端的岛阈开始呈放射状向上和向后。最深的沟为岛中央沟,是一个相对恒定的向后上贯穿岛叶的脑沟,与大脑凸面的中央沟几乎平行并位于其深方。它将岛叶分为前部和后部,前部较大,被一些浅沟继续分为3~5个岛短回;后部由前、后两个岛长回构成。岛叶覆盖在大脑半球核心部分的表面,核心部分包括最外囊、外囊、内囊、屏状核、豆状核(壳核和苍白球)、尾状核和丘脑。岛叶接近屏状核和壳核的范围。

岛叶的上缘位于尾状核头和体的中部水平表面。岛叶后上角为外侧裂点的位置,位于侧脑室房部上部前缘的表面,此处的穹窿脚包绕丘脑枕。房部的主体位于岛环沟后上部水平的后方。皮层表面平行于岛叶下缘的标志是颞上沟,平行于其下缘的深部标志是接近中线环池顶壁的视束。

脑沟和脑回

中央沟

中央沟将运动区和感觉区分开,将额叶和顶叶分开,是继外侧裂之后的恒定脑沟。在90%的大脑,它起始于大脑半球外侧面的上缘,并延伸至半球的内侧面,它与大脑半球上缘大约在额极至枕极中点后2cm处相交,在下方它通常在外侧裂前升支后方2~2.5cm处终止,而不与外侧裂相交。从上端开始,中央沟向外、向下,并向前走行,与半球上缘的前部形成大约70°的夹角。它有两个略呈正弦曲线样的弯曲,上曲,也称上膝,向后方凸;下曲,也称下膝,向前方凸,因此总体看来呈内转的“S”形。上膝较下膝更明显。中央沟的下端一般不到达外侧裂,因为小的脑回桥经常连接中央前回和中央后回的下端。中央前沟和中央后沟的不规则支可伸入中央沟内,此时的中央前、后回被分隔为上、下或多个节段。

中央前回位于中央沟和中央前沟之间,起始于胼胝体压部水平以上的大脑半球内侧面,由内向外,由后向前走行。在以下深部结构:侧脑室体部、丘脑、内囊的后支、豆状核后部和岛叶的中部的外侧到达外侧裂。

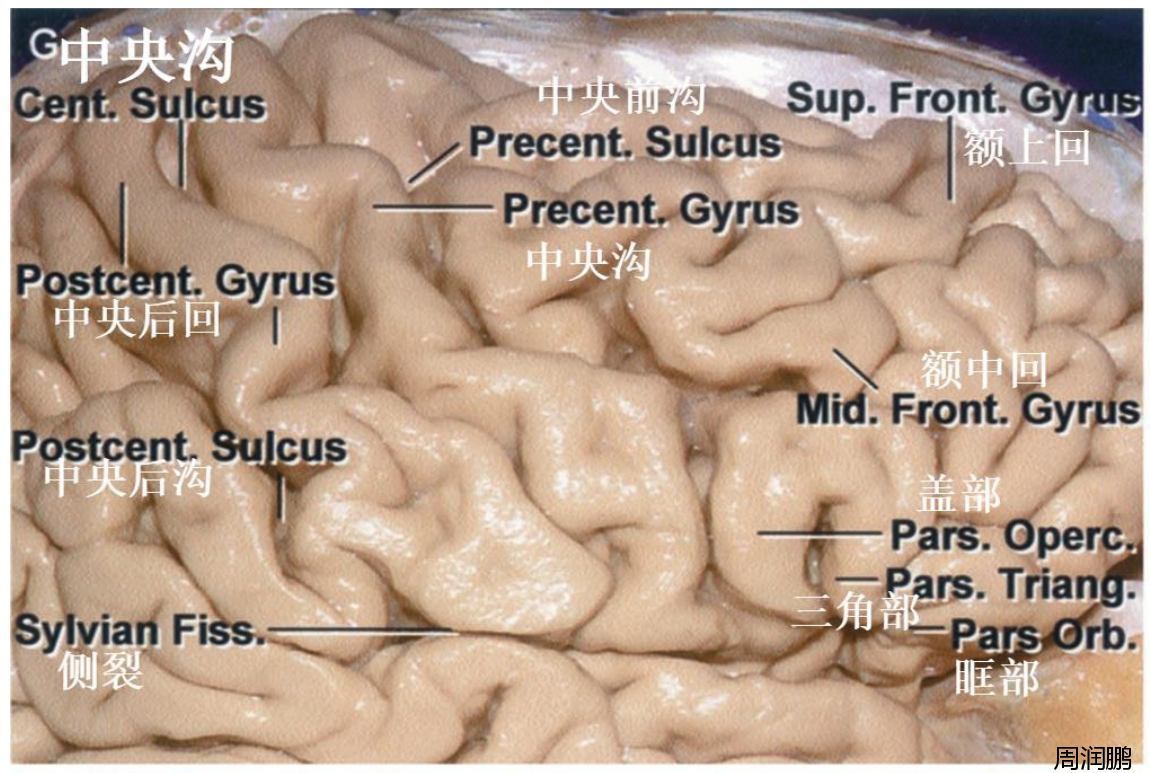

中央前、后回的辨认及额、颞叶的各种变异:

A,外侧裂附近的右侧额颞区,此区域为较大额颞骨瓣开颅所能暴露的皮层范围,有限的暴露有时难以辨认中央沟和中央前、后回。通常我们通过观察外侧裂上唇的脑回形态来判断中央前、后回的位置。在前方可以辨认额下回的眶部、三角部和盖部,中央前回位于额下回盖部的后方。也可追踪外侧裂转而向上、被缘上回包绕的后端,通常中央后回为缘上回前方沿外侧裂的第一个脑回。

B,图A所示的右侧大脑半球的全面观。中央沟直达半球的上缘,中央前回则被交叉的沟分为若干不连续的节段。额下回盖部与中央前回、缘上回与中央后回的关系比较恒定,对在有限的外侧裂暴露下辨认中央沟、中央前回和后回很有帮助。外侧裂的前水平支分隔额下回眶部和三角部,而前升支分隔三角部和盖部。

C.另一个右侧大脑半球。中央前回的下端位于一个部分分叶的盖部后方,中央后回位于围绕转向上方的外侧裂末端的缘上回的前方。

D.切除位于中央前回前方和中央后回后方的右侧额叶和顶叶脑组织,中央前回位于侧脑室体部后份的外侧,中央后回位于房部前份的外侧,两个脑回在外侧裂附近位于胼胝体压部的外侧。

外侧凸面

额叶、顶叶、颞叶和枕叶形成大脑半球的外侧凸面。

额叶

额叶大约占大脑半球表面的1/3。额叶的外侧面后方以中央沟为界,上方为纵裂上缘,下缘分为前部和后部,前部为眉缘,面对眶顶;后部为外侧裂缘,经过外侧裂面对颞叶。额叶外侧面有三个脑沟经过,即中央前沟、额上沟和额下沟,将额叶分为一个垂直的和三个水平的脑回。中央前回为垂直的脑回,与中央沟平行,后界为中央沟,前界为中央前沟。中央前沟以前的额叶表面被两个与

半球上缘基本平行的脑沟即额上沟和额下沟分为三个近乎水平的脑回,即额上回、额中回和额下回。额下回位于外侧裂和额下沟之间,由前向后被外侧裂的前水平支和前升支进一步分为眶部、三角部和盖部。额中回位于额下沟和额上沟之间。额上回位于额上沟和半球上缘之间。额上回围绕半球上缘伸展形成额叶内侧面的上部。它通常不完全的分为上部和下部,额中回也可能分为上部和下部。

半球外侧面的额中回位于内侧面扣带回的外侧,二者被构成半卵圆中心的深部白质分隔。额下沟位于胼胝体前部的上缘水平,额下回的后部位于侧脑室额角、尾状核头部和岛叶前部的外侧。眶部向内侧与额叶眶面相续。盖部的下部可能通过脑回桥与中央前回下部连接。盖部和相邻的三角部通常被称为Broca氏语言区。三角部的尖端向下指向外侧裂的三个分支——前升支、前水平支和后支的交接处,该连接处恰好与外侧裂深部的岛环沟前部相吻合,同时标志着基底节和侧脑室额角的前界。

额叶的脑沟和脑回:

E,左侧额叶的上外侧观。额叶通常被描述为由额上沟和额下沟分为额上回、额中回和额下回。如图示,额上回经常被一些不规则的沟回进一步分为内侧段和外侧段:额中回的表面欠光滑和连续,被分成许多扭曲的节段:额下回由眶部、三角部和盖部组成,但三者所占的比例和外形则有很多变异。本例的中央前回被中央前沟的侧支分为若干段。

F,前面观。部分右侧额上回被分为两个纵行的脑回条带,左侧额上回由多个额上区向内和向外方向走行的脑回组成,两侧额叶的额上沟均走行连续。两个半球的额中回由多个蠕虫样的脑回节段构成。

G,另外一个右侧额叶的外面观。额下回的三角部和盖部呈类似的三角形。通常在中央沟的下端有一个脑回桥,但本例中央沟的下端直达外侧裂。中央前回从下而上连续,没有像B和E图中标本那样被分为数个节段。额中回由多个不规则的脑回组成。

顶叶

在大脑半球外侧面,顶叶的前界为中央沟,上界为半球间裂,下外方为外侧裂和沿其长轴向后走行的外侧裂延长线,后界为顶枕沟上缘至枕前切迹的连线。顶叶内有两条主要的脑沟即中央后沟和顶内沟,将其分为三部分。中央后沟和中央沟之间为中央后回,中央后沟后方的顶叶由顶内沟分为顶上小叶和顶下小叶。中央后沟的形态与中央沟类似,但常被一些脑回分隔成数个不连续的部分。顶内沟沿前后方向走行,与大脑半球上缘平行,距其约2~3cm。顶内沟的深方指向侧脑室房部及枕角的顶壁。顶上小叶从顶内沟向大脑半球上缘伸展。

顶下小叶的体积较大,进一步分为前方的缘上回和后方的角回,缘上回包绕外侧裂后支的末端,而角回则包绕着颞上沟的末端。顶下小叶的后部与枕叶的前部没有明确界限。缘上回的深部为侧脑室房部,其在外侧裂末端以上的部分与中央后回的下部连续,而在外侧裂末端以下的部分与颞上回相续。位于颞上沟以上的角回与颞上回相续,而位于颞下沟以下的角回与颞中回相续。

枕叶

枕叶的凸面与颞叶和顶叶之间没有明确的脑沟作为分界。它包括多数不规则的脑回,具有较大的变异。最恒定的脑沟为枕外侧沟,是一条短而水平的脑沟,将枕叶分为枕上回和枕下回。半球内侧面的顶枕沟在转到外侧面时已很短,顶枕弓(parietal-occipital arcus)是一个呈“U”形的脑回,围绕在此处的顶枕沟周围,它的前半属于顶叶而后半则属于枕叶;枕横沟在半球外侧面从顶枕弓后方下行。“人”字缝大致在顶枕交界处与矢状缝相交,但在向外走行的过程中逐渐向下倾斜,行于枕叶的表面。距状沟位于半球的内侧面,所处的水平较枕叶外侧面的中部略低,沿颞上沟的长轴向后方的延长线与距状沟大致处于同一水平。

颞叶

颞叶外侧面在外侧裂及其延长线的下方,枕前切迹至顶枕沟的连线的前方,被颞上沟和颞下沟分为三个平行的脑回,即颞上回、颞中回和颞下回。颞叶的脑沟和脑回均与外侧裂平行,颞上回在外侧裂与颞上沟之间,以颞横回继续围绕外侧裂的下唇,颞横回斜向后方和内侧,对着岛叶的后上角,构成外侧裂底的后部。颞中回位于颞上沟和颞下沟之间,侧脑室颞角、环池和脚池均位于颞中回的深部。颞下回位于颞下沟的下方,在半球下缘处延续为半球底面的外侧部。顶叶的角回包绕着转向上方的颞上沟末端。一个或多个颞叶的脑回经常被脑沟桥分为两个或三个部分,导致脑回呈不连续的不规则外观,颞中回和颞下回的变异较颞上回更大,颞下回经常由多个脑回段构成,有时可能与颞中回之间没有明确的脑沟分界。

颞叶沟回类型的变异。

H,比较典型的右侧颞叶脑回构成形式.颞上沟和颞下沟将题叶的脑回分为颞上回、颞中回和题下回,脑沟的走行虽不规则和迂曲,但从前到后基本连续而未中断。

I,颞上沟上方的颞上回容易辨认,而颞上沟下方的题叶被分隔为多个斜行的脑回,不易划分为题中回和颞下回。

J,颞上回被分为数段,但基本连续,颞中和颞下区由多个斜行的脑回构成,没有明确的颞下沟。

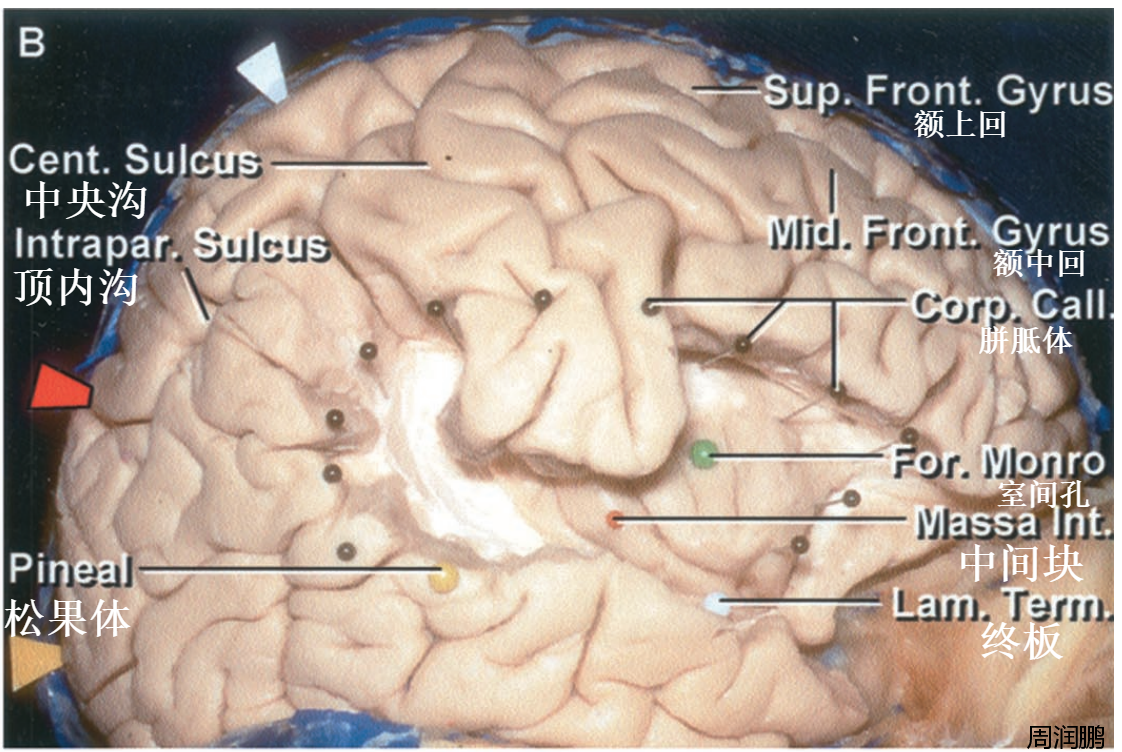

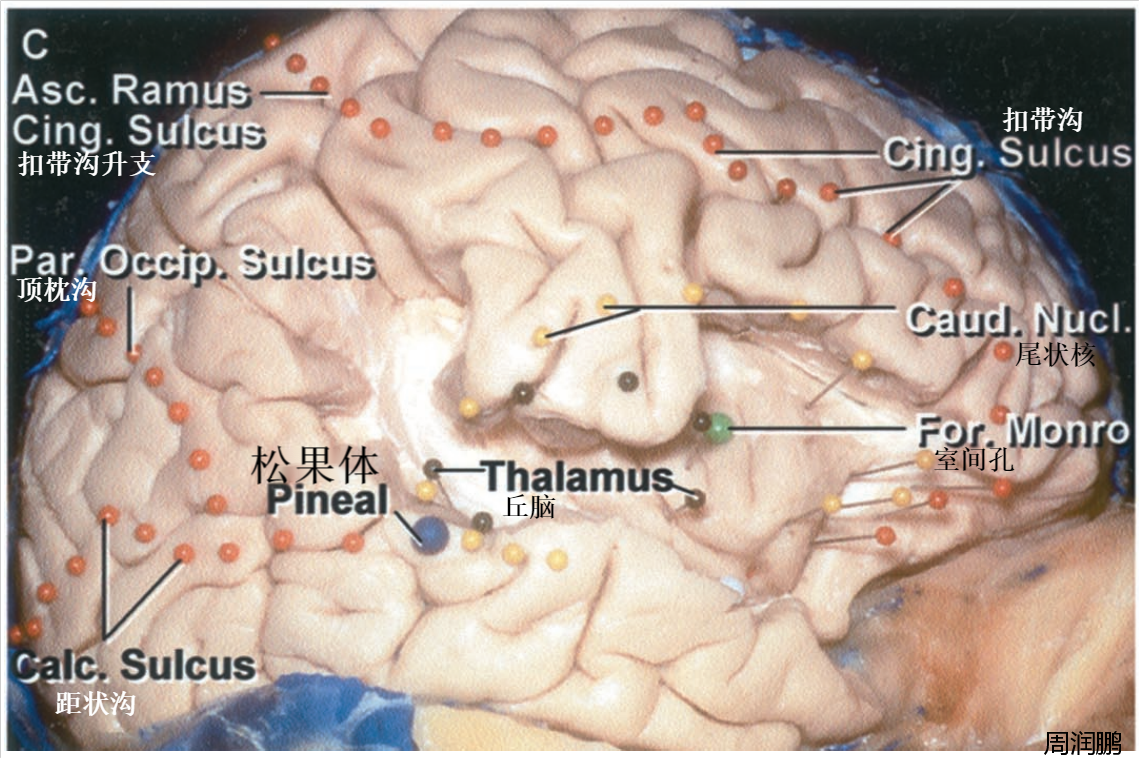

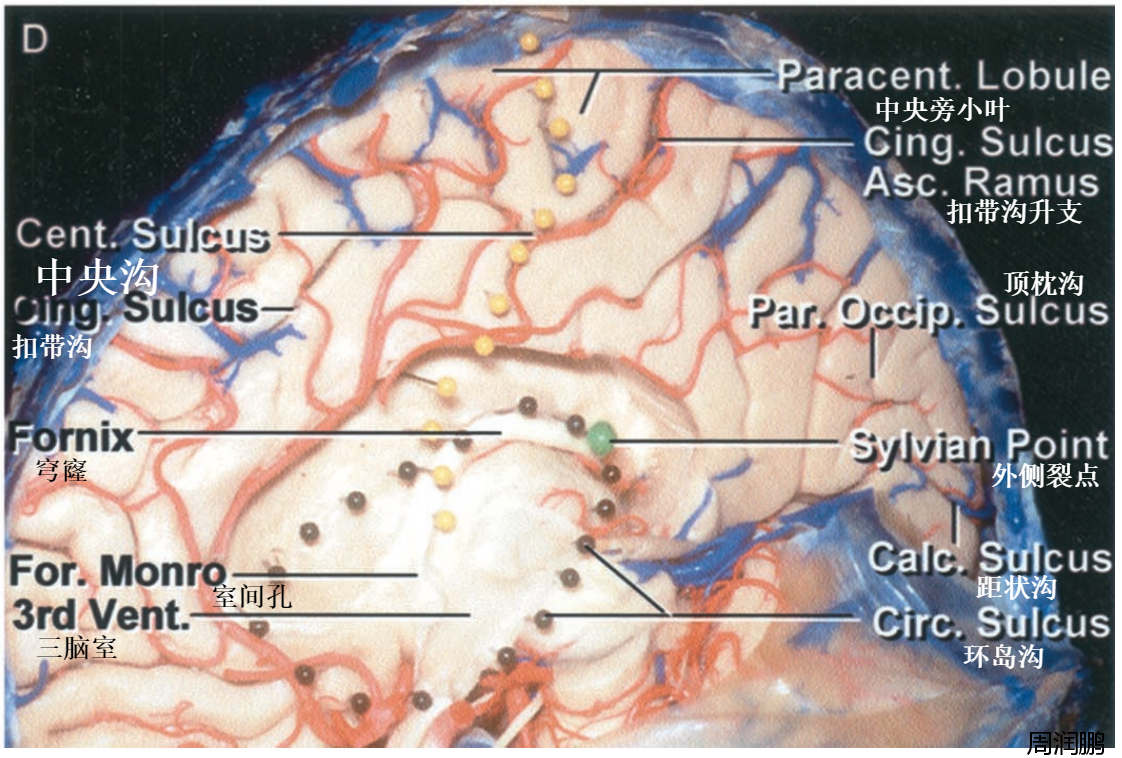

内侧面与外侧面之间的关系:

A.右侧大脑侧面观,额下回由眶部Pars Orb.、三角部Pars Triang.、盖部Pars Operc.构成。

B.切除额下回、颞上回及缘上回暴露岛叶,并标记深部结构或内侧面的投影;绿点为室间孔For. Morno,红点为中间块Massa Int.,白色为终板Lam. Term.,黄色为松果体Pineal,卵圆形黑点为胼胝体Corp. Call.的外缘;白色箭头为扣带沟升支(旁中央小叶后缘),红色箭头为顶枕沟,黄色箭头为距状沟。

C.置于大脑半球凸面表面的红针,指示大脑半球内侧面的距状沟、顶枕沟、扣带沟及其升支在半球凸面的投影。扣带沟的升支为旁中央小叶的后缘,而旁中央小叶为中央前回和后回在半球内侧面的延续。顶枕沟和距状沟在大脑半球内侧面交叉成“Y”形。小的黑点显示丘脑的投影,黄点显示尾状核的外缘,大的蓝点显示松果体所在水平,而绿点则位于室间孔外侧。

D.内侧面,黄点标志中央沟Cent. Sulcus,黑点为环岛沟Circ. Sulcus的轮廓,绿点为外侧裂点Sylvian point(大脑中动脉最后一支在此处转向外侧)。

大脑半球内侧面

额叶、顶叶、枕叶和颞叶均有内侧面,额叶、顶叶和枕叶的内侧面垂直、平坦面对大脑镰,在纵裂的底部、大脑镰的下方由胼胝体相连接,并以胼胝体沟与胼胝体分开。颞叶的内侧面更加复杂,它围绕着大脑脚和脑干上部,构成小脑幕切迹以上脑池的外侧壁。

额叶、顶叶和枕叶的半球内侧面脑回的总体结构可比作一个三层的卷轴:胼胝体代表内层,扣带回代表中间层,外层由前向后依次为额上回内侧面、旁中央小叶、楔前叶、楔叶和舌回。扣带回包绕着胼胝体,以下方的胼胝体沟与之分开,以其外缘的扣带沟与其余半球内侧面的额上回和旁中央小叶分开,通过顶下沟(subparietal sulcus)与楔前叶和其余顶叶为界,顶下沟为扣带沟向边缘支后方的不明显延续。扣带回起于胼胝体嘴部的下方,围绕胼胝体的膝部和体部弯向后方,在胼胝体压部的后方转向下,通过狭窄的脑回桥即扣带回的峡部与海马旁回连接。数个扣带沟的二级分支,其中最重要的是旁中央支和升支,将半球内侧面的外层脑回分为数段。旁中央支于胼胝体中部水平升自扣带沟,将前方的额上回与后方旁中央小叶分开;边缘支或升支于胼胝体的中后1/3水平起自扣带沟,将前方的旁中央小叶和楔前叶分开。旁中央小叶为中央前、后回围绕中央沟向半球内侧面的延续,是对侧下支、会阴部的运动和感觉区,而且是随意排便和排尿控制区。中央沟后方的旁中央小叶部分属于顶叶。旁中央小叶位于胼胝体后半部的上方。扣带沟的边缘支几乎出现于所有的大脑半球,对在MRI上判断大脑半球内侧面的感觉和运动区具有重要意义。

额叶

额叶的内侧面主要由额上回的内侧面、旁中央小叶的前部和扣带回组成。额上回平行于半球的上缘,并以扣带沟与扣带回分开。扣带沟与大脑半球凸面上的额上沟平行,且大致位于同一水平。在前方,扣带回和额上回包绕胼胝体膝部和嘴部,并与胼胝体嘴部下方和终板前方的终板旁回和嗅旁回相延续。终板旁回是一个狭窄的三角形灰质区,位于终板外侧缘的前方,覆盖在胼胝体上表面的薄层灰质即灰被相延续。终板旁回的前缘与邻近的嗅旁回以浅的后嗅旁沟为界;而前嗅旁沟为一短垂直沟,将嗅旁回同额极的前部分开。

顶叶

顶叶的内侧面位于前方的中央沟末端向下至胼胝体的连线和后方的顶枕沟之间,由楔前叶、扣带回后部和旁中央小叶后部组成。楔前叶为一四边形区域,前界为扣带沟的升支,后界为顶枕沟,下界以顶下沟与扣带回分开。扣带回的后部围绕胼胝体压部,与楔前叶间以顶下沟分开,与胼胝体压部之间以胼胝体沟分开。旁中央小叶为中央后回在大脑半球内侧面的延续,而楔前叶为顶上小叶在大脑半球内侧面的延续。顶下沟大致与半球凸面的顶间沟位于同一水平。

枕叶

枕叶的内侧面以顶枕沟与顶叶分开,距状沟从枕极向前延伸至胼胝体压部,将枕叶内侧面分为上方的楔叶和下方的舌回。楔叶是一楔形的小叶,前界为顶枕沟,下界为距状沟,上方为半球上缘。舌回为一个狭窄的脑回,位于距状沟和半球内侧面的下缘之间,就像它的名字一样呈舌形,舌的尖部指向枕极。舌回向前方与从颞叶发出向后的海马旁回的后部融合。

顶枕沟在楔叶和楔前叶之间,从半球上缘直接向下和向前,大致呈45°夹角,向下与距状沟的前部相交,使此区呈现“Y”形。顶枕沟走行的方向大致平行于大脑半球外侧面枕前切迹至顶枕沟上缘的连线。

距状沟始于枕极稍上方,向前行并凸向上方,位于上方的楔叶和下方的舌回之间,并与顶枕沟相交,在扣带回峡部的下方继续向前,终止前可能和海马旁回的后部交叉。主要视觉接受区位于距状沟后部的上下岸,以及距状沟后部的深部,有可能包裹一小段枕极外侧面,也可能向前交汇内侧面扣带回的峡部。距状沟与顶枕沟交叉处前方的距状沟深入半球内侧面,在侧脑室房部的内侧壁上形成一个膨隆即距状隆起。距状沟和顶枕沟交叉后方的距状沟上下唇均有视觉(纹状)皮层,而交叉的前方仅下唇有视觉皮层。枕叶的底面从外侧缘逐渐向上倾斜,使大脑凸面上距状沟相关位置较内侧面上高。尽管位于枕叶内侧面的下部,距状沟的前端仍位于颞上回后部的深方,其后部位于枕叶外侧面中部的深部。

颞叶

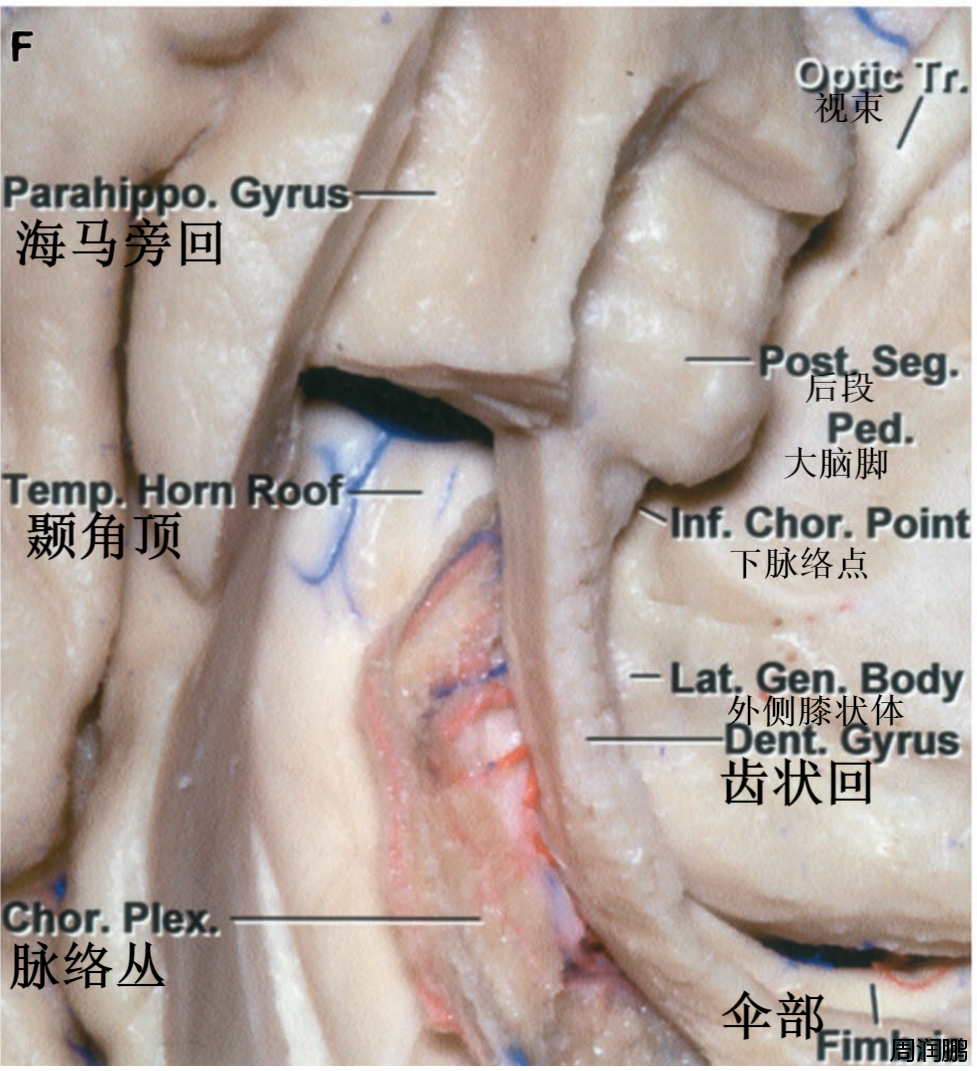

颞叶的内侧面是所有脑叶内侧面中结构最复杂的,它主要由海马旁回和钩回的圆形内侧面构成。该内侧面有三条纵行的神经组织条带,一条在另一条的上方,与海马结构交错在一起。最下方的条带由海马旁回的圆形内侧缘构成,即下托区的部位;中间的条带由齿状回构成,齿状回为海马结构内侧面上的一窄条锯齿样灰质;上方的条带由穹窿的伞部构成,为海马结构发出纤维构成的白色条带,向后成为穹窿脚。海马旁回和齿状回之间为海马沟,齿状回和穹窿伞部之间为伞齿沟(fimbriodentatesulcus)。杏仁核和海马恰位于颞叶内侧皮质下,且与之关系密切,归入此章节。齿状回在胼胝体压部的后方形成束状回(fasciolar gyrus),与灰被(indusiumgriseum)相延续。

海马旁回在钩回处向内,在小脑幕缘的上方突向内侧。海马旁回还沿下缘延伸形成颞叶底面的内侧部,以鼻沟与突向内侧的钩回分开。后部在胼胝体压部的下方,海马旁回部分被距状沟的前端截断,将海马旁回的后部分为上部和下部,上部向上和向后与扣带回的峡部相续,下部向下和向后与舌回相续。

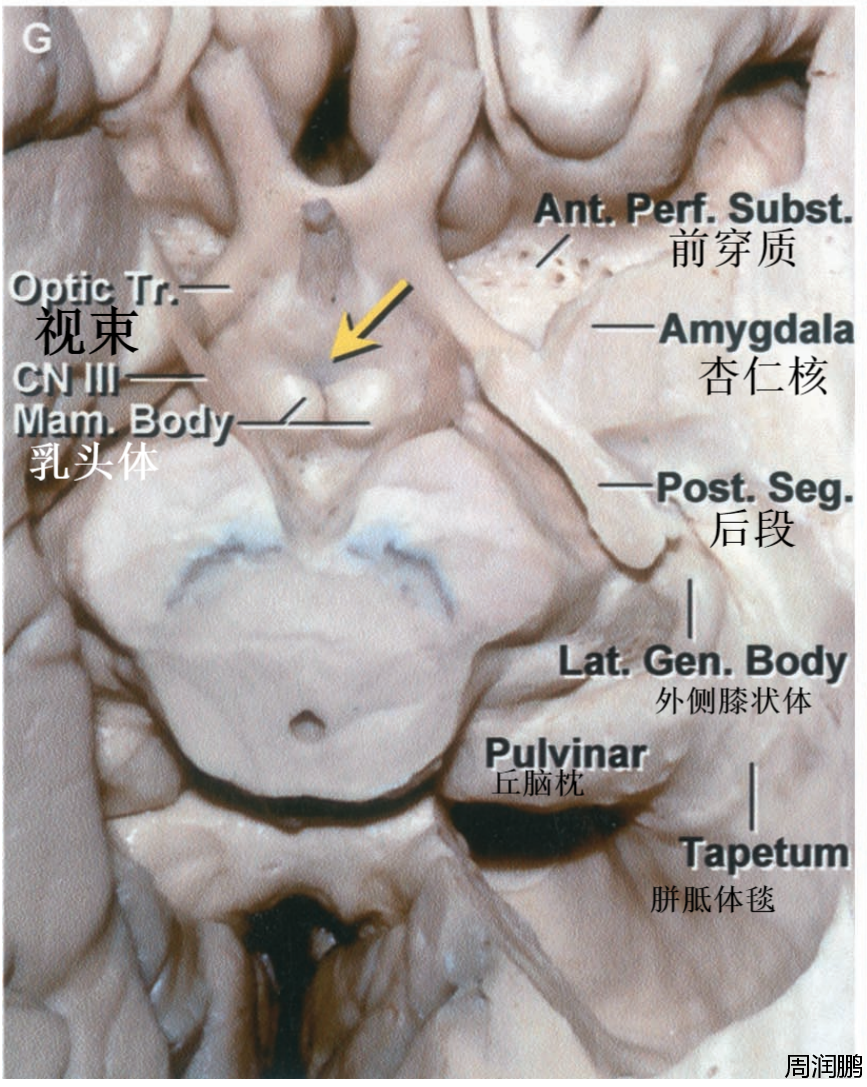

钩回为海马旁回前部向内侧的突起,当从上面或下面观察时,呈角状,其前段和后段汇合于内侧的尖端。钩回的前段面对前内侧,后段面对后内侧。前段的内侧面连续,而后段的内侧面被钩回切迹分为上部和下部,钩回切迹为一短的脑沟,从后方伸入钩回内侧面的后段。前段的内侧面面对外侧裂的近端、颈动脉池以及颈内动脉和大脑中动脉近端。后段面对大脑脚,并和大脑脚共同构成脚池的外侧壁和内侧壁,池内有大脑后动脉、脉络膜前动脉和脉络膜后内侧动脉穿行。视束位于钩回后段内侧缘上方的脚池顶壁。杏仁核构成钩回前段的绝大部分,并到达前段上部的内侧面。后段的上部主要由海马头部的内侧面构成。钩回的尖端为前段和后段的汇合点,指向内侧的动眼神经和后交通动脉。海马头部在齿状回前端的钩回后段上部到达内侧面。在脑室内有一个突向内侧的间隙称为钩回隐窝,位于钩回尖端外侧的杏仁核脑室面和海马头部之间。

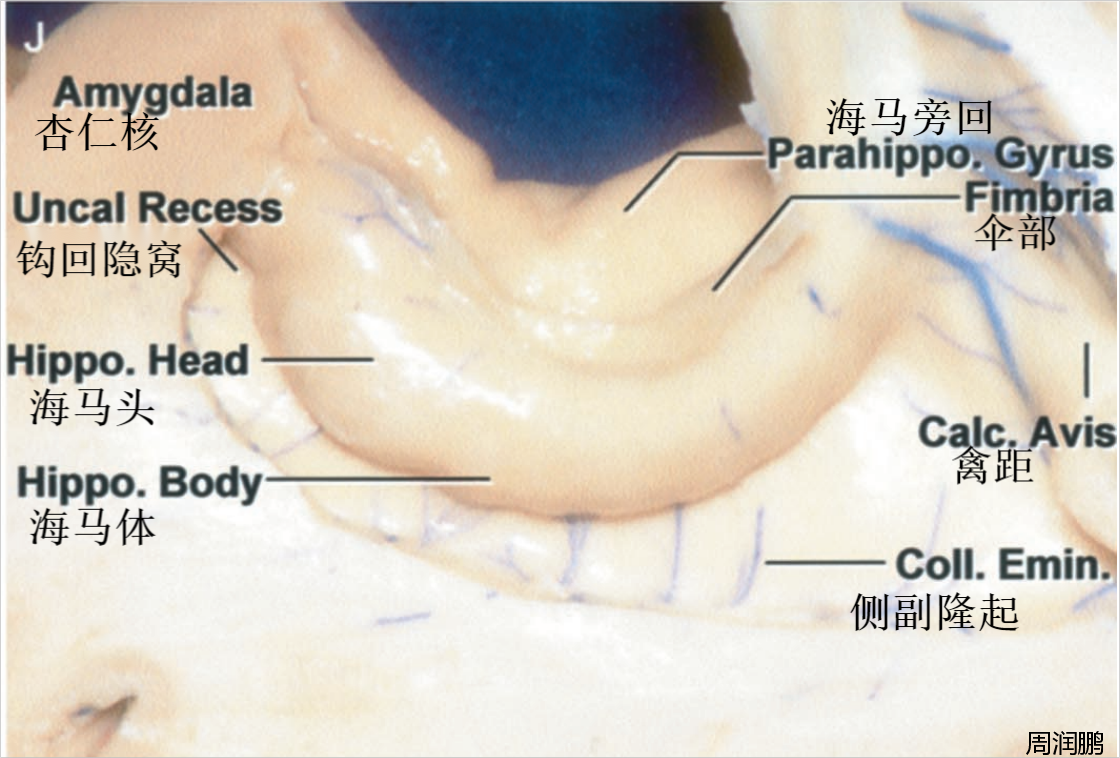

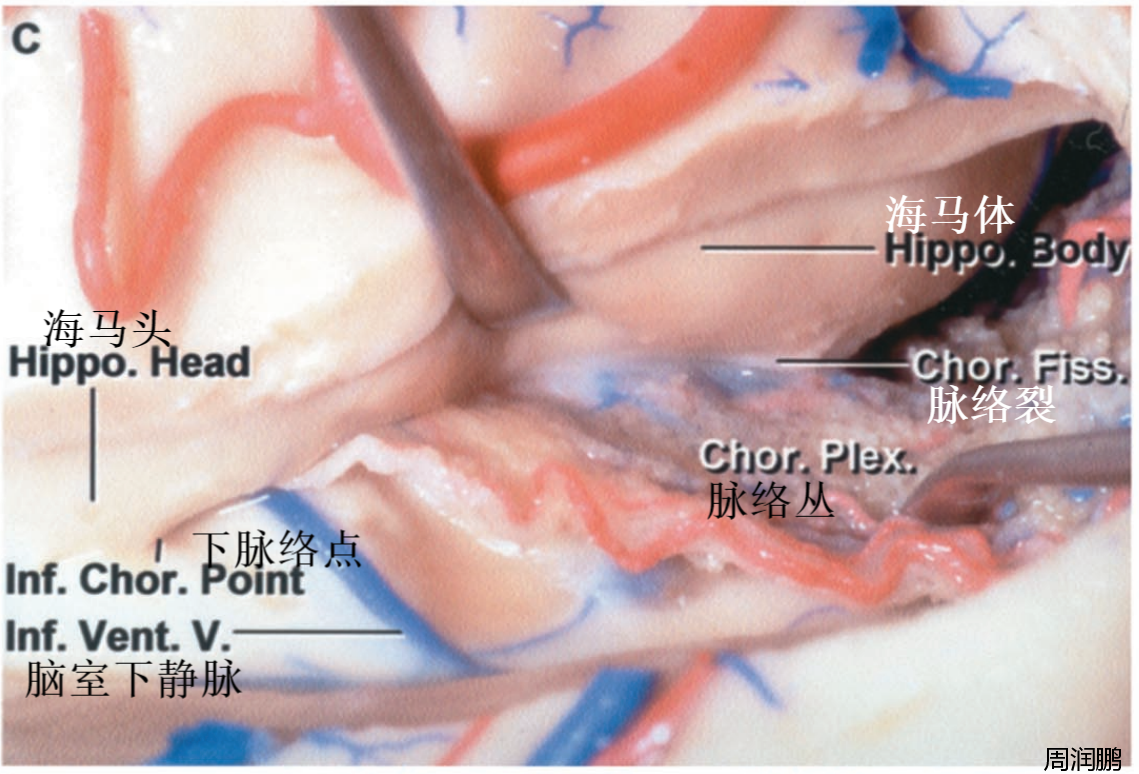

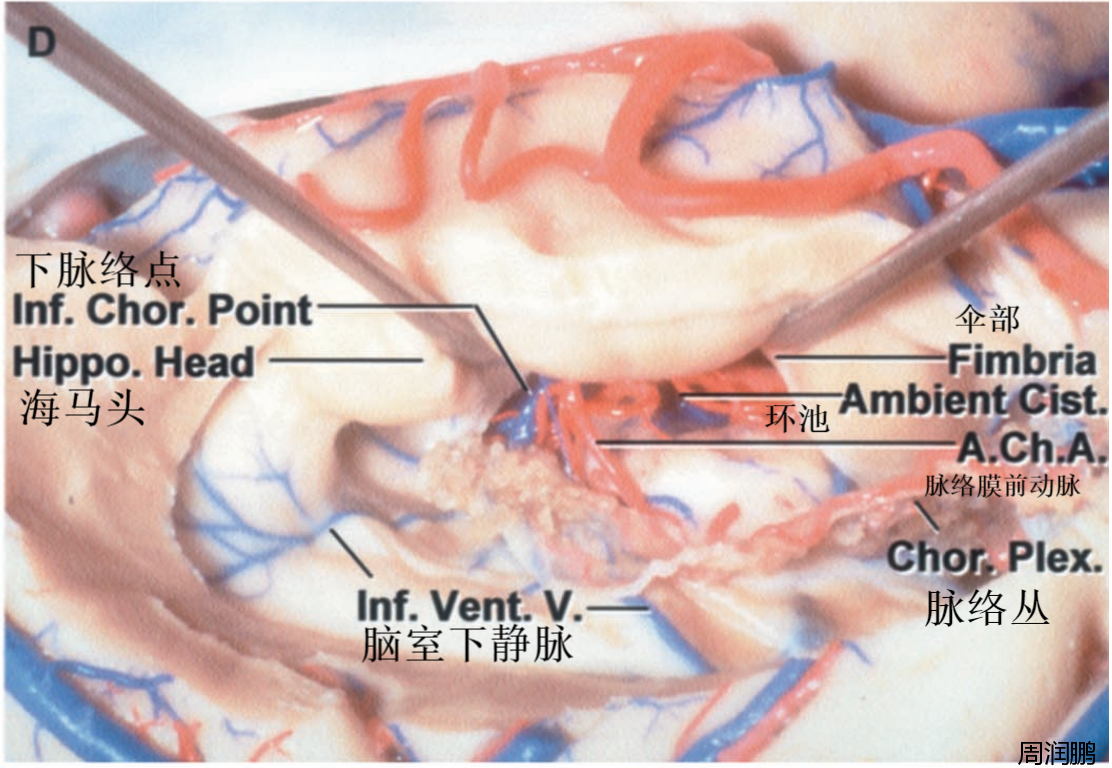

钩回切迹上唇的下表面仅在切除构成下唇的海马旁回后才能从下方看见,钩回后段由数个与齿状回相延续的小脑回构成。下脉络点是有脉络丛附着的脉络裂下端,恰位于钩回后段上缘的后方,紧靠海马头部的后方,是脉络膜前动脉穿经脉络裂进入颞角的位置。脉络膜前动脉在钩回前段的中部水平起始,并位于其表面,轻微向上倾斜,除非重度迂曲,向后围绕钩回的尖端继续上升到达后段的上部,在下脉络点穿经脉络裂。顾名思义,齿状回以齿状突起为特点,从钩回后段的上部向后走行,其中前方的齿状更明显。齿状回向后在胼胝体压部的下方与后方延续为束状回,后者为一个光滑的灰质带,向上与灰被相融合。

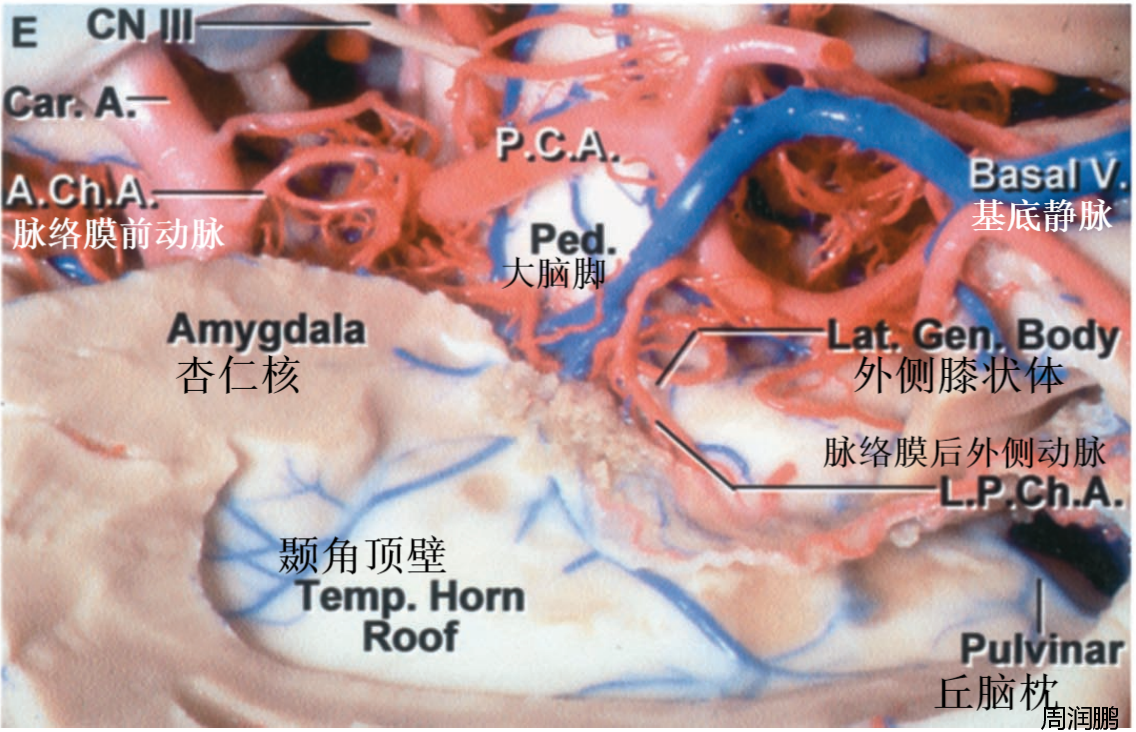

杏仁体可认为完全位于钩回界限内,它构成侧脑室颞角的前壁。向上与屏状核和苍白球相融合,二者之间没有明确的界限。杏仁核的后上部在海马头部和钩回隐窝的斜后上方,形成颞角顶壁的前部。杏仁核的内侧与钩回的前段和后段有关。在冠状切面上,视束位于杏仁核与苍白球连接处的内侧。杏仁核发出终纹,位于丘脑和尾状核之间、丘纹静脉的深面。

海马融合和构成钩回后段的上部,是一个弯曲的隆起,长约5cm,占据整个颞角底壁内侧部的全长。齿状回围绕海马的内侧缘,内有弯曲的灰质结构聚集称为Ammon's角,它位于上方并向下与称为下托面的海马旁回圆形内侧面相延续。在海马结构的横切面上Ammon's角的特点是锥体细胞层紧密排列形成的倒“C”或“逗号”形外观。

海马被分为三部分:头部、体部和尾部。海马头部为前方最大的部分,指向前内侧,构成钩回后段的上部。它的特点是有三或四个浅猫爪样指状突起,因此而得名海马(pes hippocampus)。穹窿伞和脉络裂的初始部位于海马头部的后缘。在上方,海马头部面对在海马头部上方向后方倾斜、构成颞角顶壁前部的杏仁核后部。海马头部的前方为钩回隐窝,为海马头部与杏仁核之间的一个裂隙。海马的体部沿颞角底部的内侧延伸,逐渐变窄成尾部,并在距状隆起的前缘消失成为脑室结构的一部分;不过在组织学上,海马尾部被追踪至覆盖胼胝体压部下面的灰质团块。穹窿伞起自海马头部和脉络裂后方的海马脑室表面,颞角伸入颞叶的内侧,恰位于海马头部的前方及杏仁核的后方,颞角的末端距颞极大约2.5cm,而作为脉络裂最低点的下脉络点恰位于海马头部的后方且紧靠外侧膝状体的外侧。

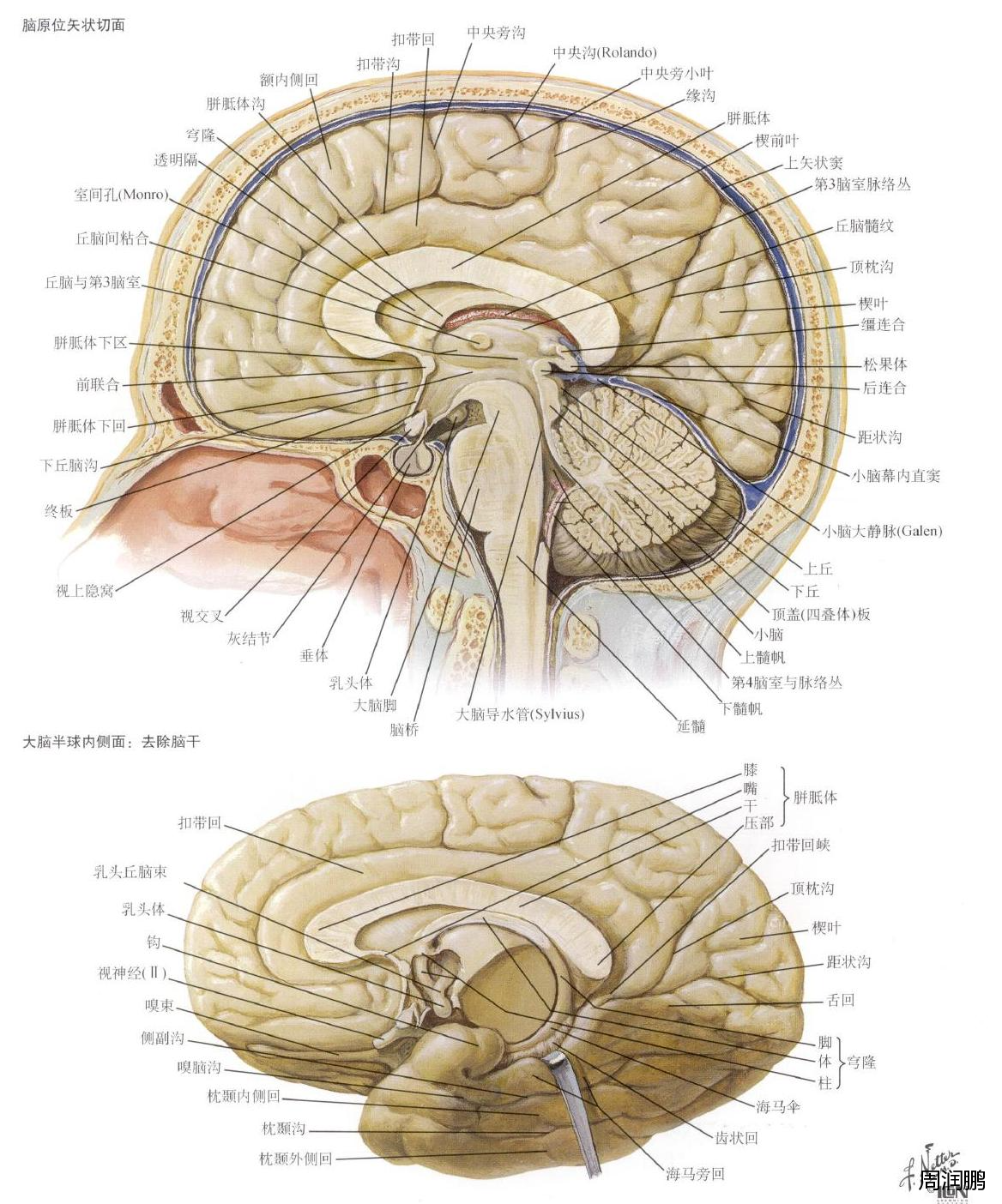

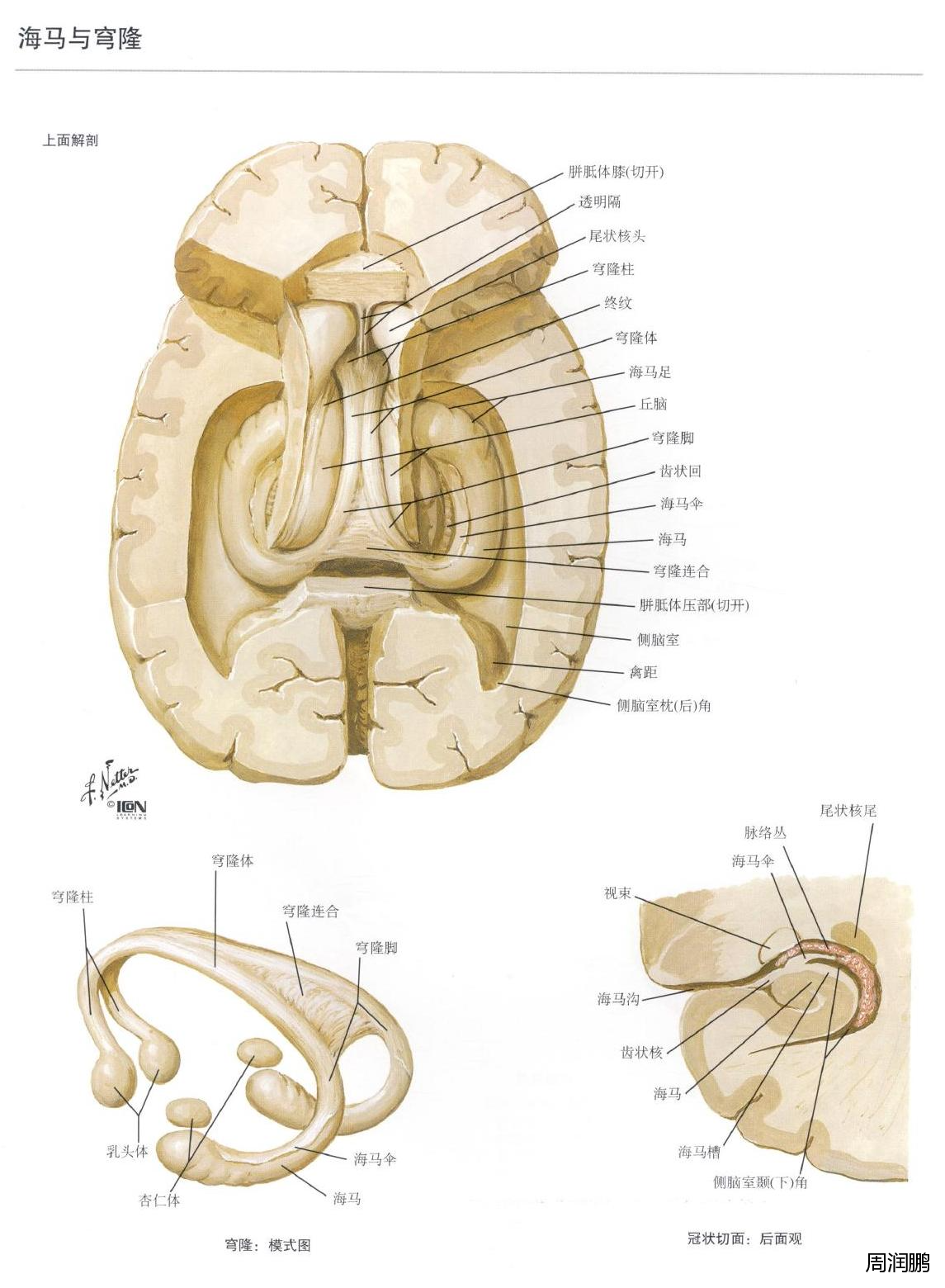

脑内侧面解剖示意图:

海马与穹窿解剖示意图:

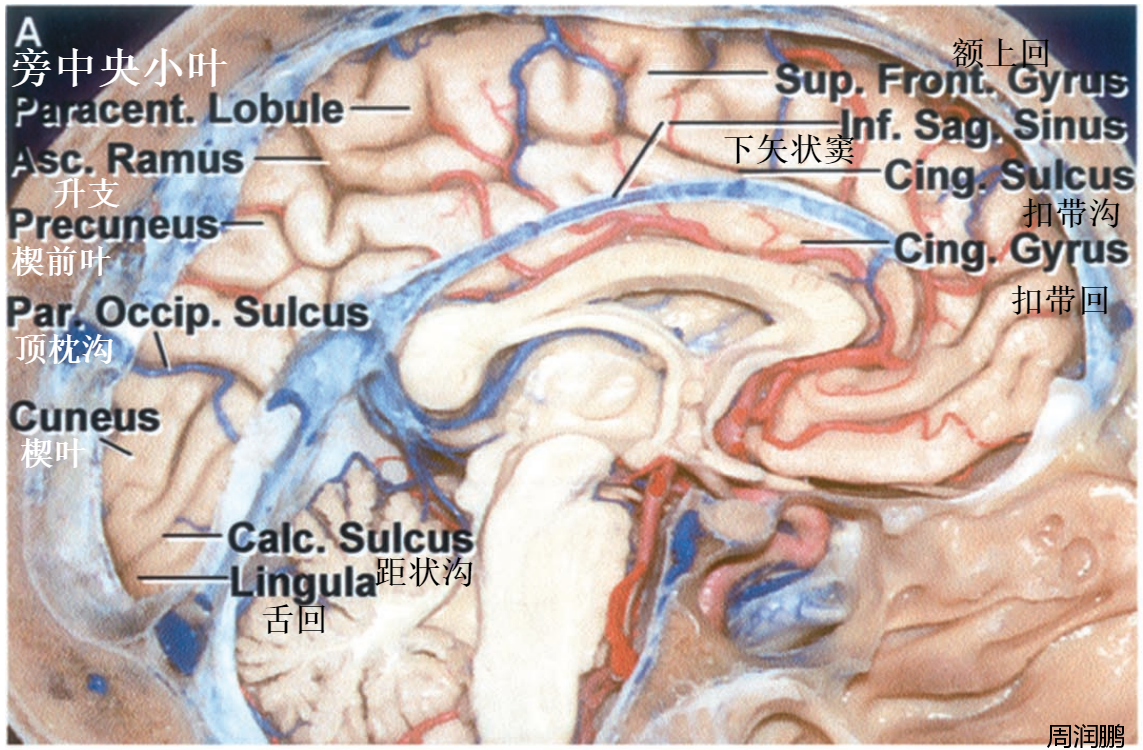

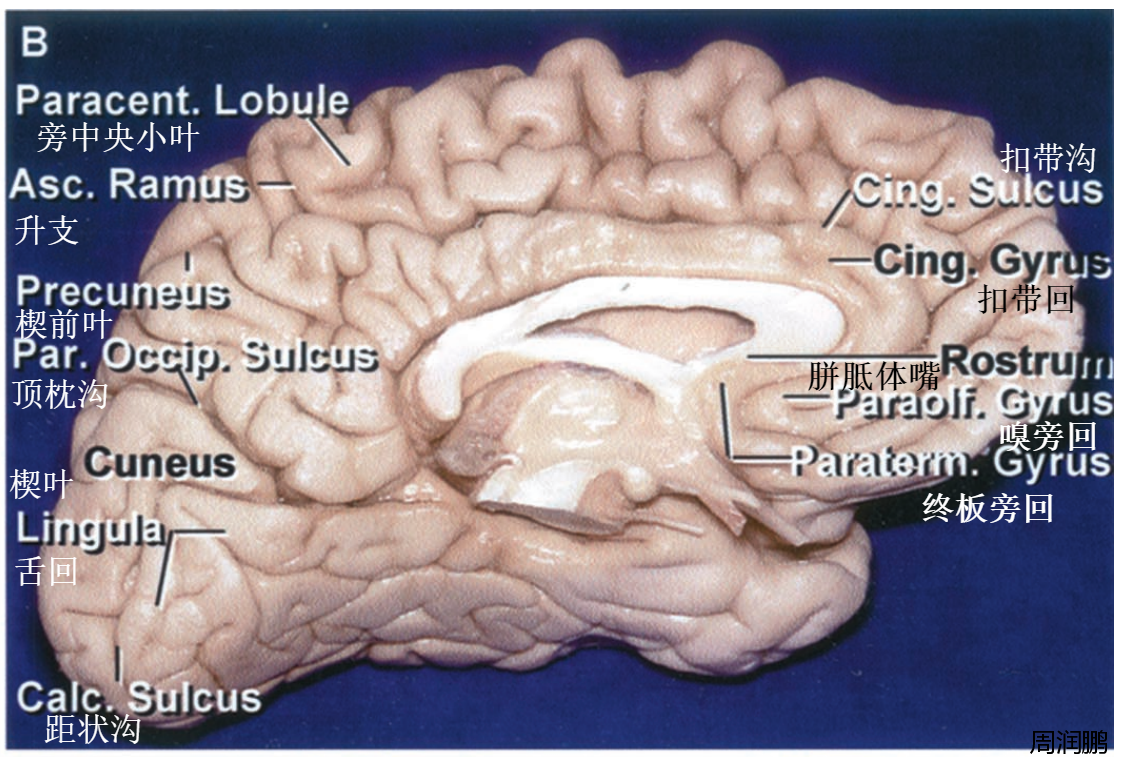

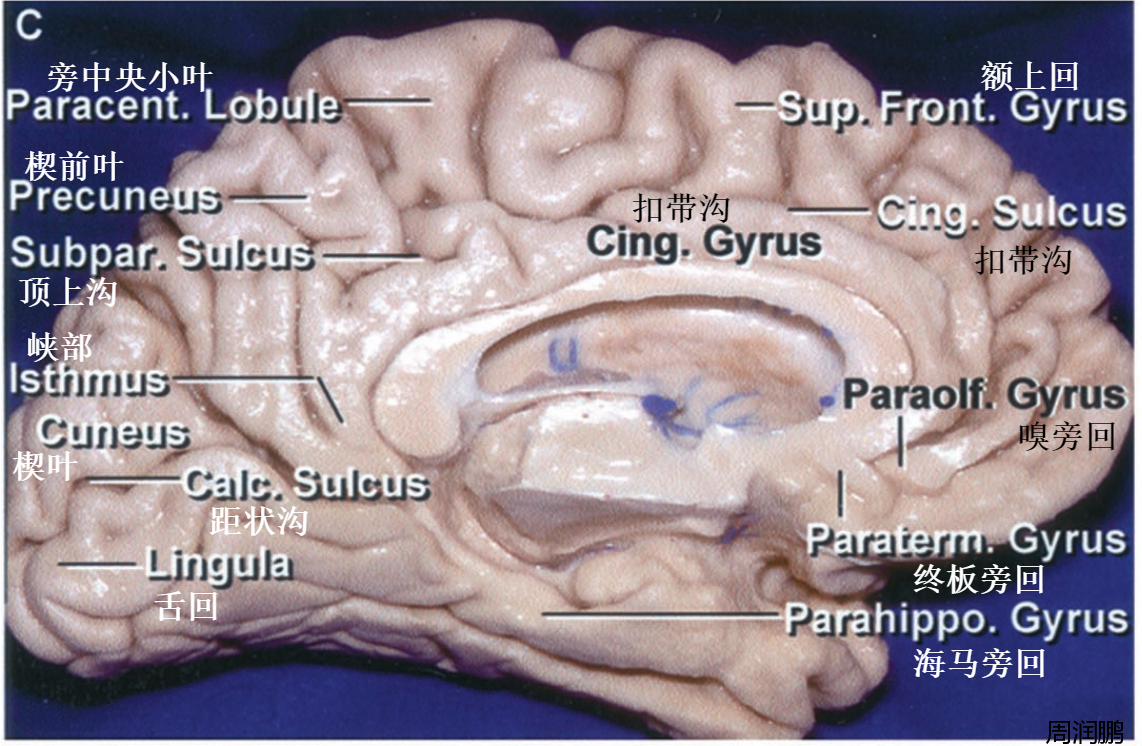

右侧大脑半球内侧面及纤维解剖:

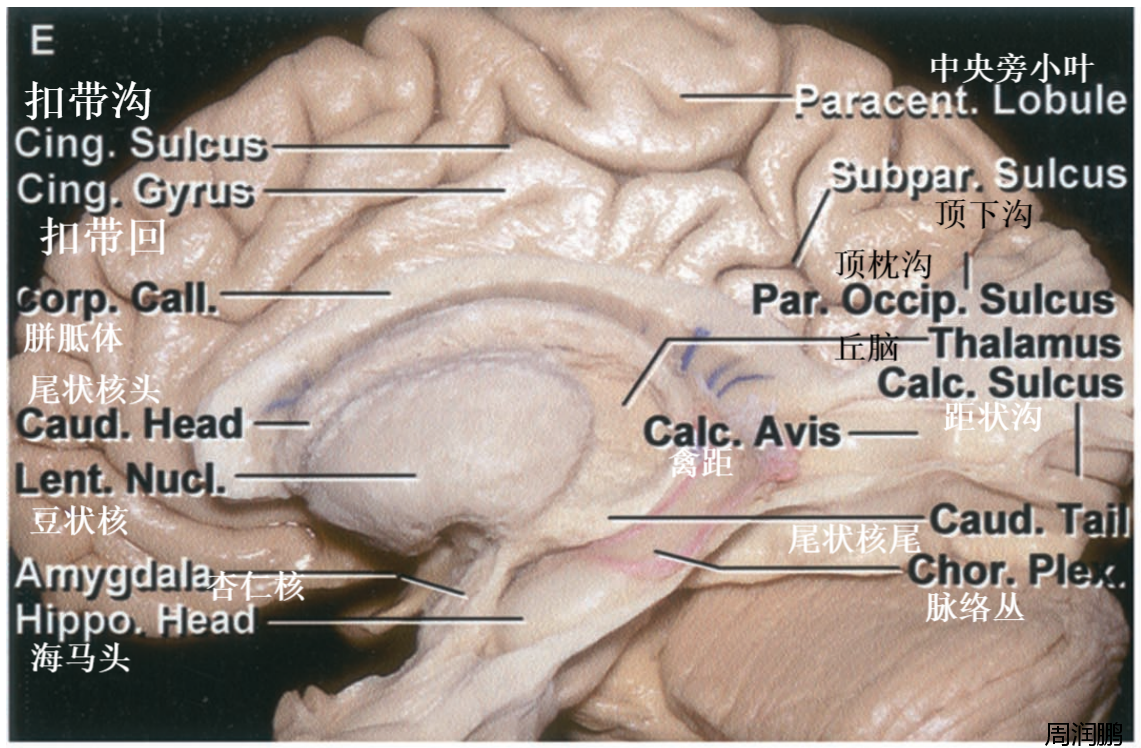

A.切除除下矢状窦Inf. Sag. Sinus外的大脑镰,额叶内侧面主要由扣带回Cing. Gyrus和额上回Sup. Front. Gyrus组成;扣带沟升支Asc. Ramus穿过旁中央小叶的后方;旁中央小叶后面的内侧表面由楔前叶Precuneus、楔叶Cuneus、舌骨Lingula和扣带沟后部组成。

B.另一大脑半球内侧面,终板旁回Paraterm. Gyrus和嗅旁回Paraolf. Gyrus位于胼胝体嘴部Rostrum的下方;楔前叶位于扣带沟升支Asc. Ramus、顶枕沟Par. Occip. Sulcus和顶下沟之间;楔叶Cuneus位于顶枕沟Par. Occip. Sulcus和距状沟Calc. Sulcus之间;舌回Lingula位于距状沟Calc. Sulcus下方。

C.另一大脑半球内侧面,内侧面由终板旁回Paratem. Gyrus、嗅旁回Paraolf. Gyrus、额上回Sup. Front. Gyrus、扣带回Cing. Gyrus、旁中央小叶Paracent. Lobule、楔前叶Precuneus、楔叶Cuneus、舌回Lingula和海马旁回Parahippo. Gyrus组成;扣带回Cing. Gyrus在胼胝体压部变窄形成峡部Isthmus,连接海马旁回Parahippo. Gyrus。

D.切面穿过右侧半球和丘脑的内侧面,前方穿过尾状核头部内侧Caud. Nucl. ,后方穿过丘脑枕部Pulvinar;胼胝体膝部Genu围绕侧脑室额角Front. Horn,胼胝体体部Body构成侧脑室Lat. Vent. Body体部的顶壁,胼胝体压部Splenium临近侧脑室房部Atrium,扣带回深面包绕胼胝体外缘。

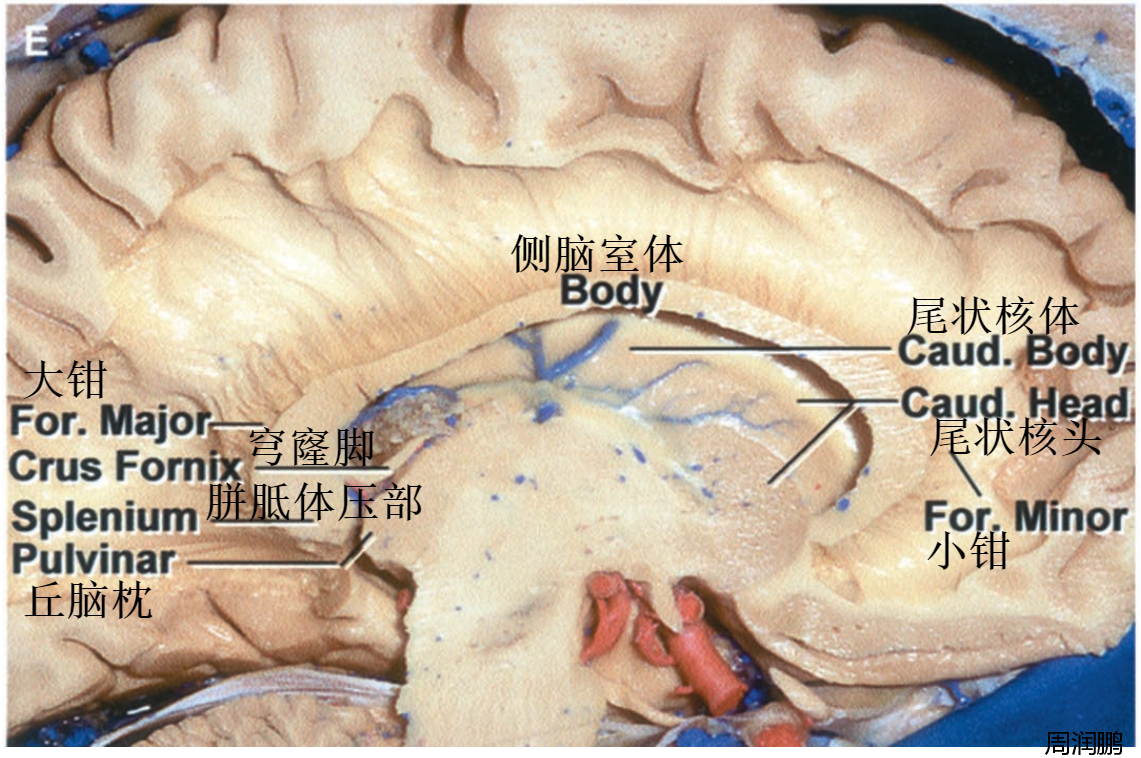

E.切除扣带和扣带回灰质,显露向外侧放射的胼胝体纤维。经胼胝体膝部的纤维形成小钳For. Minor和额角前壁,经胼胝体压部的纤维形成大钳For. Major,穹隆脚在房部前壁包绕丘脑枕。

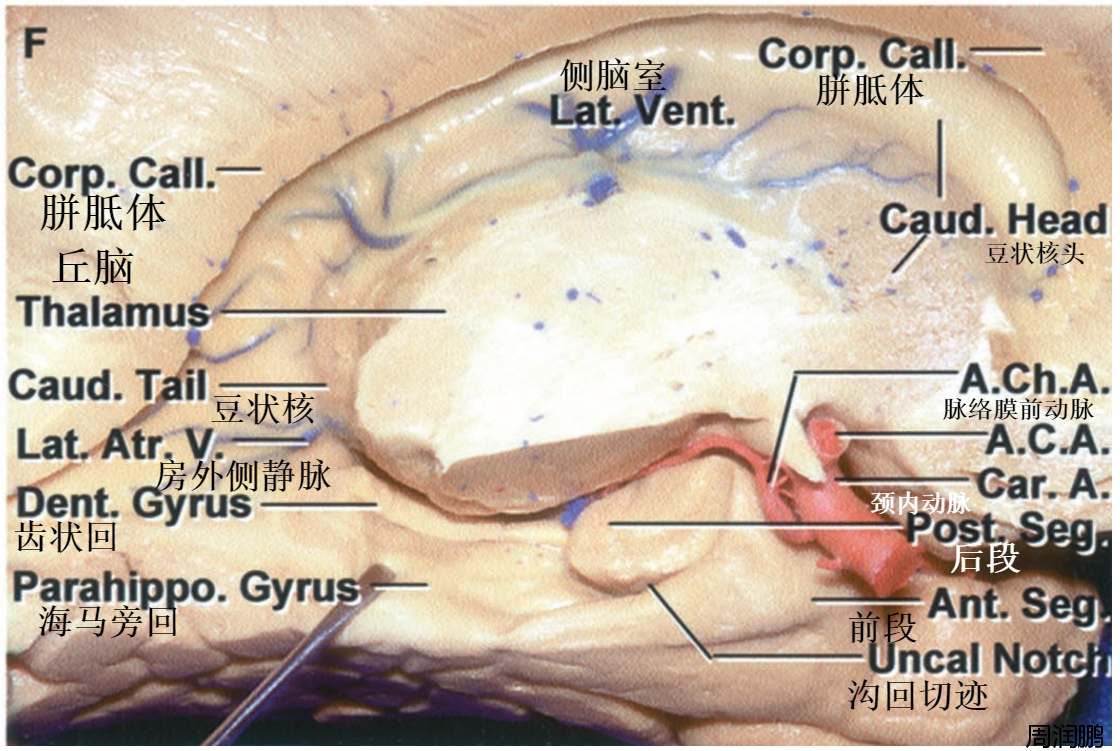

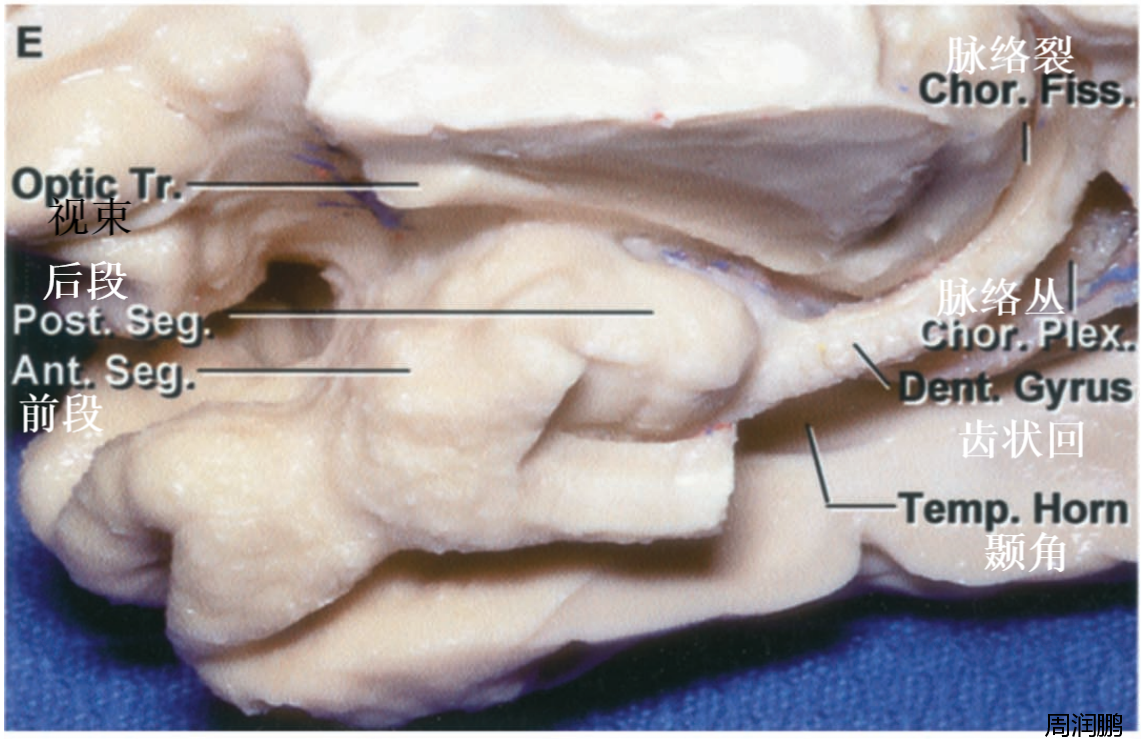

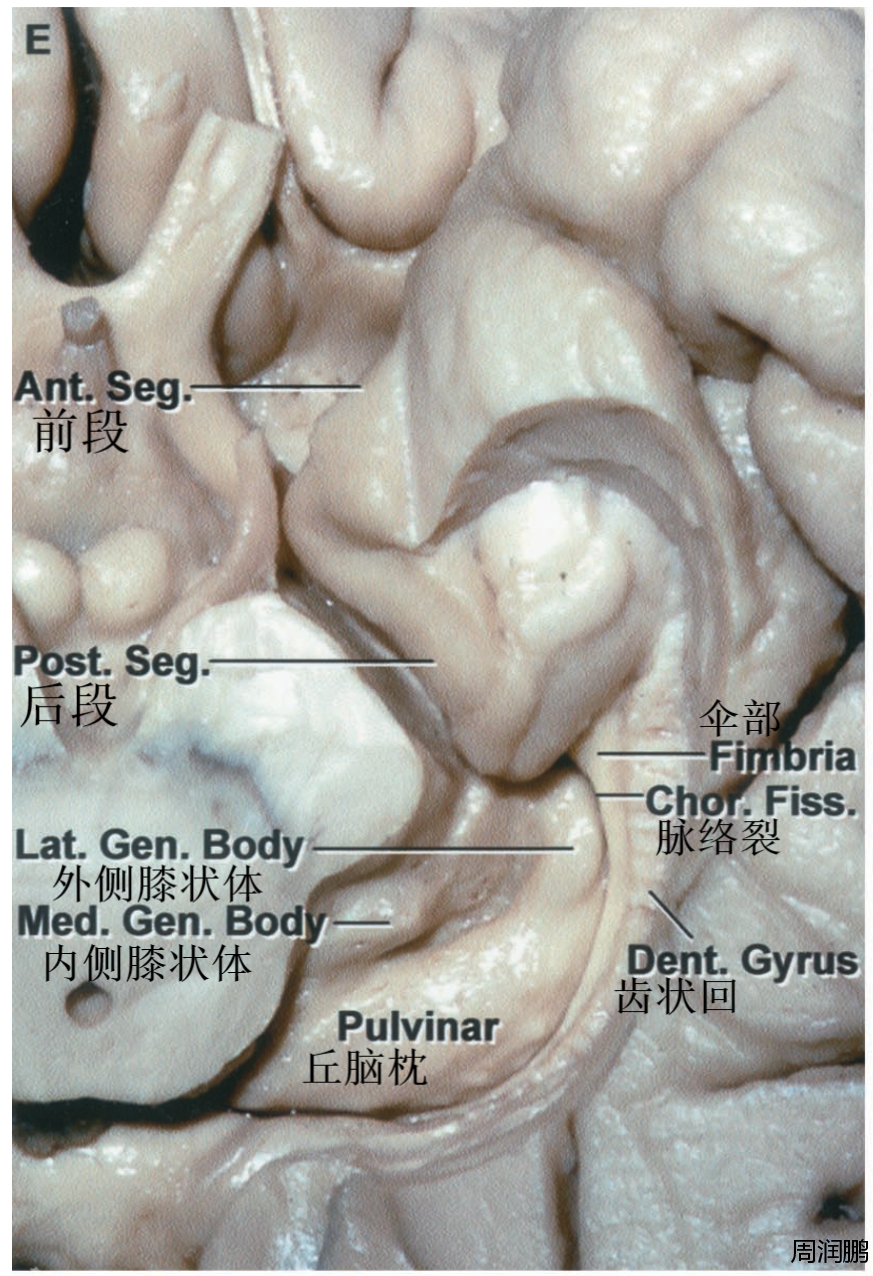

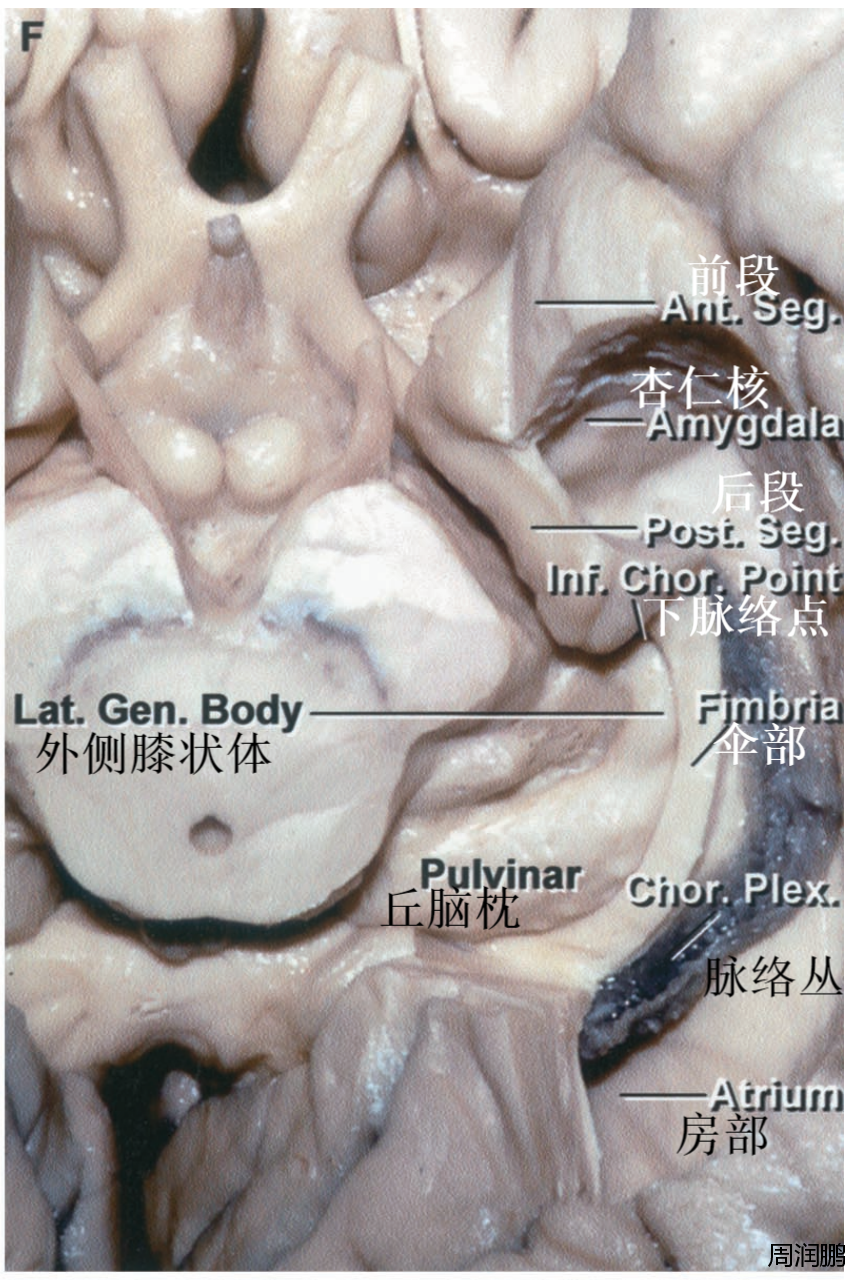

F.切除脑干暴露钩回,由前段Ant. Seg.和后段Post. Seg.组成;切除脑干还可显露齿状回Dent. Gyrus和海马旁回Parahippo. Gyrus;切除穹隆脚和胼胝体压部可显露沿丘脑枕走行的尾状核尾部Caud. Tail。

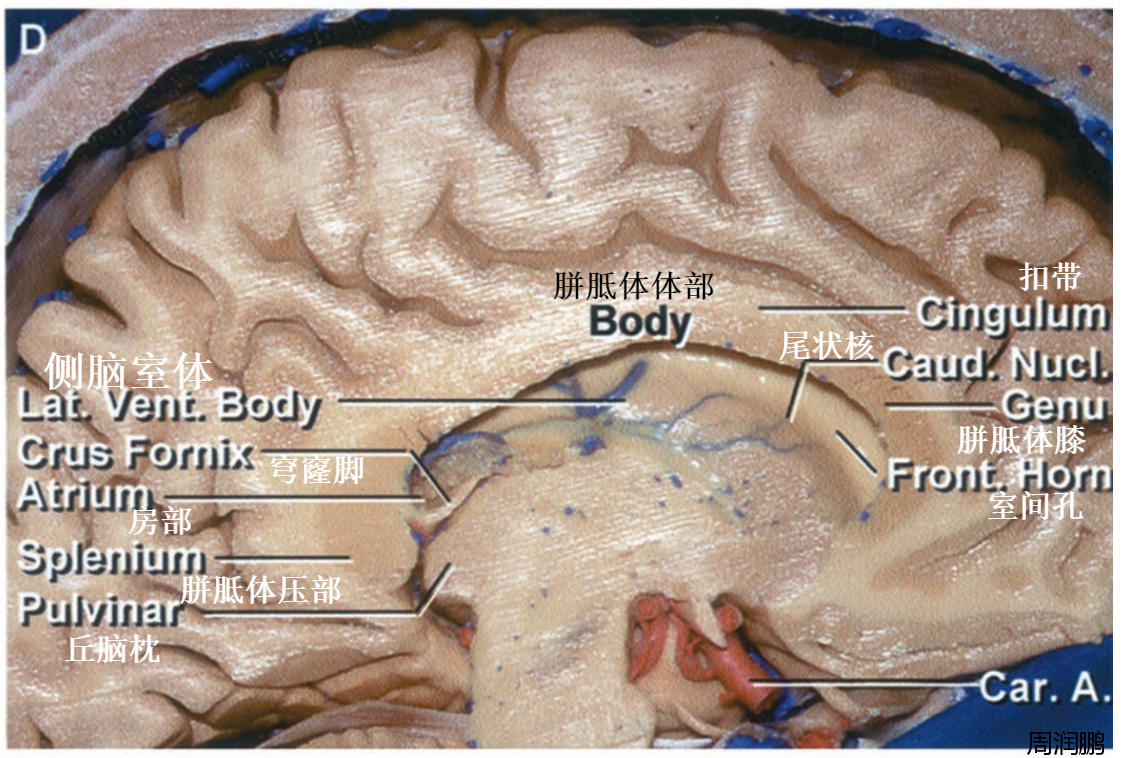

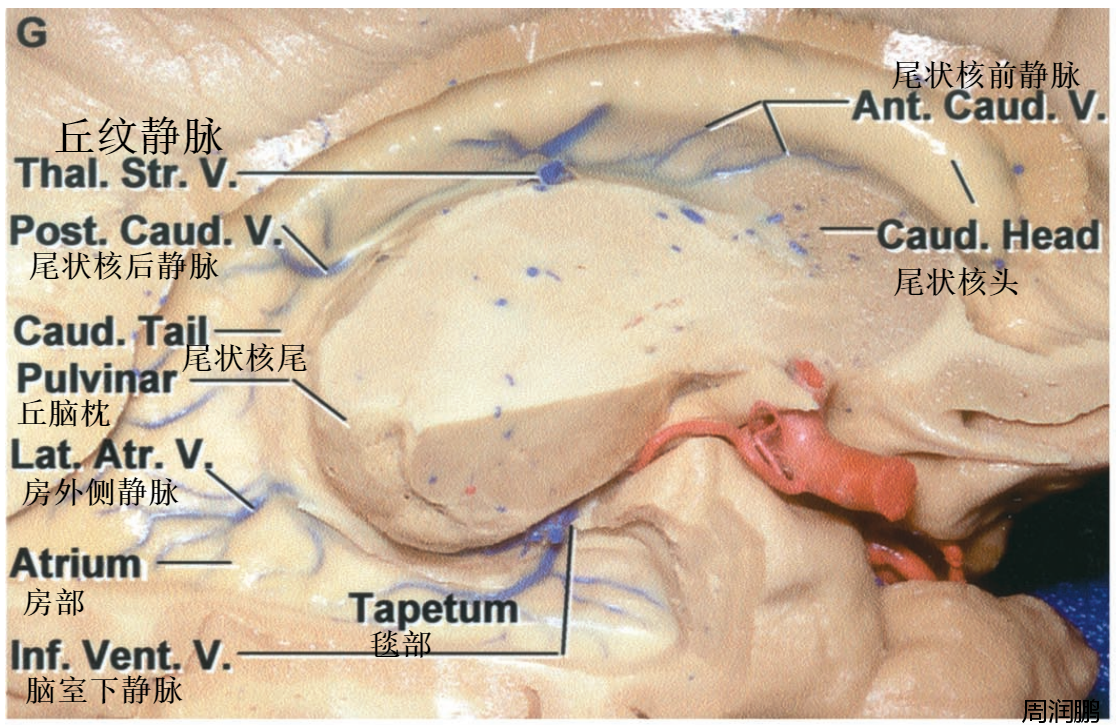

G.切除钩回后段但保留前段,可见丘纹静脉Thal. Str. V.、尾状核前静脉Ant. Caud. V.、尾状核后静脉Post. Caud. V.、房外侧静脉Lat. Atr. V.、脑室下静脉Inf. Vent. V.行经脑室壁。

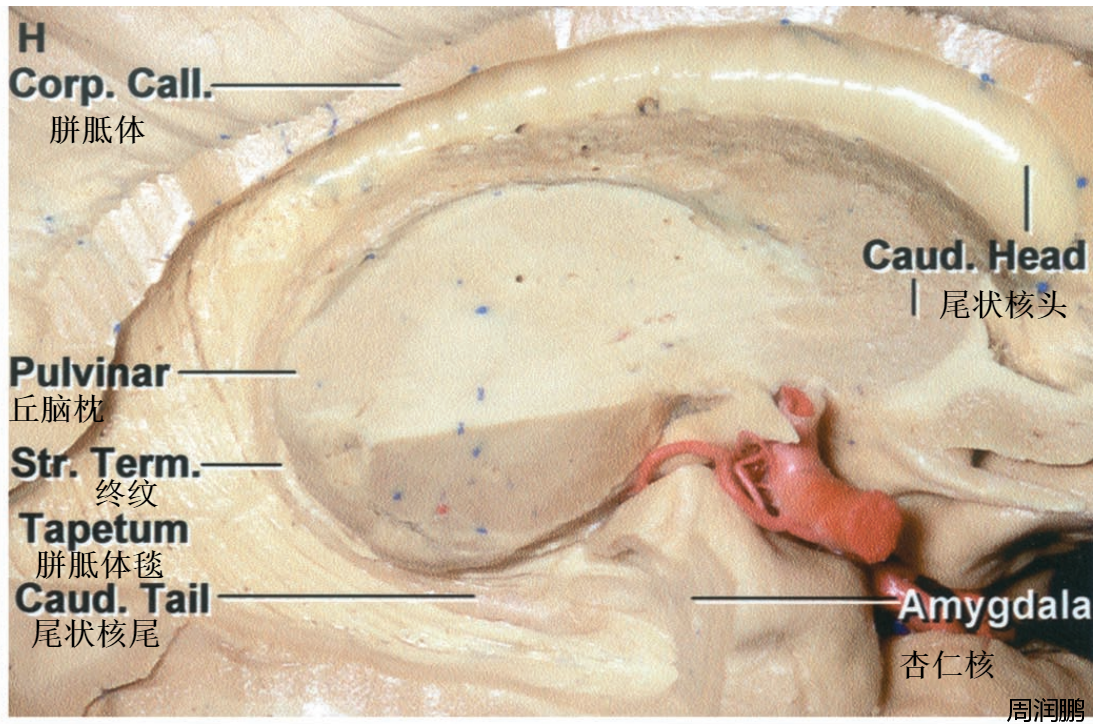

H.切除脑室室管膜,显露室管膜下的纤维。尾状核尾部Caud. Tail位于丘脑枕Pulvinar下方;终纹Str. Term.位于尾状核与丘脑之间;胼胝体毯Tapetum形成侧脑室房部以及颞角顶壁和外侧壁。

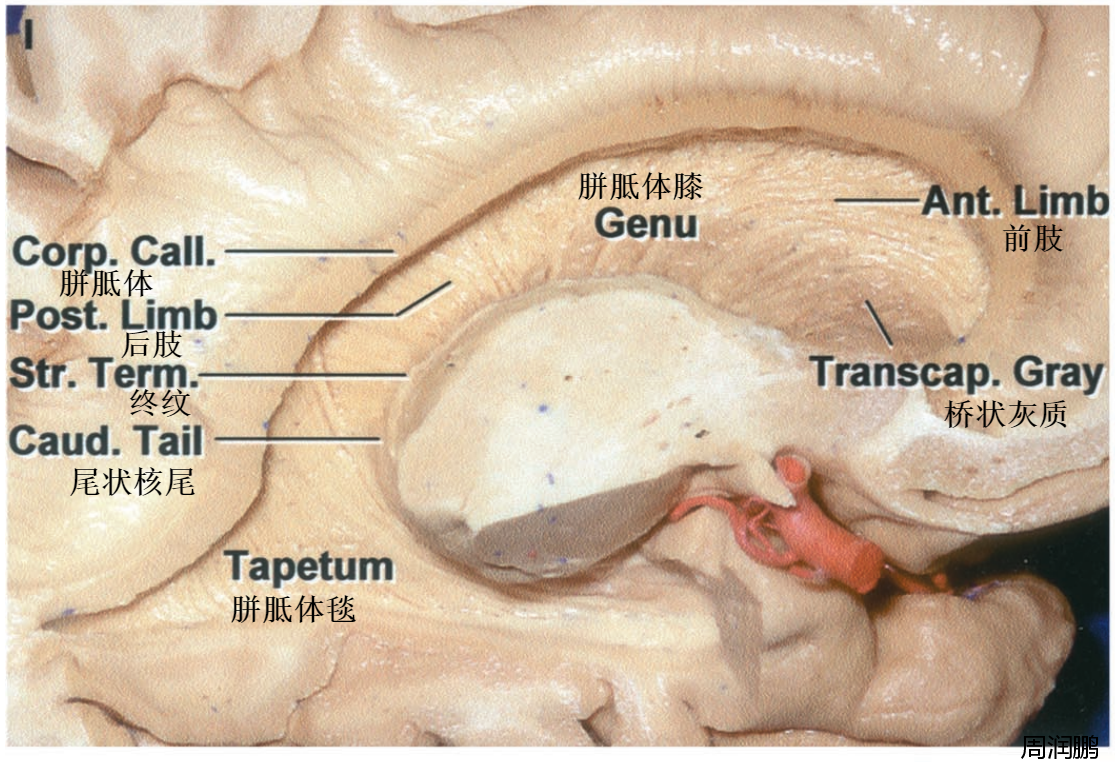

I.切除尾状核,显露连接内囊的纤维。内囊前支有连接尾状核和豆状核的桥状灰质Transcap. Gray。

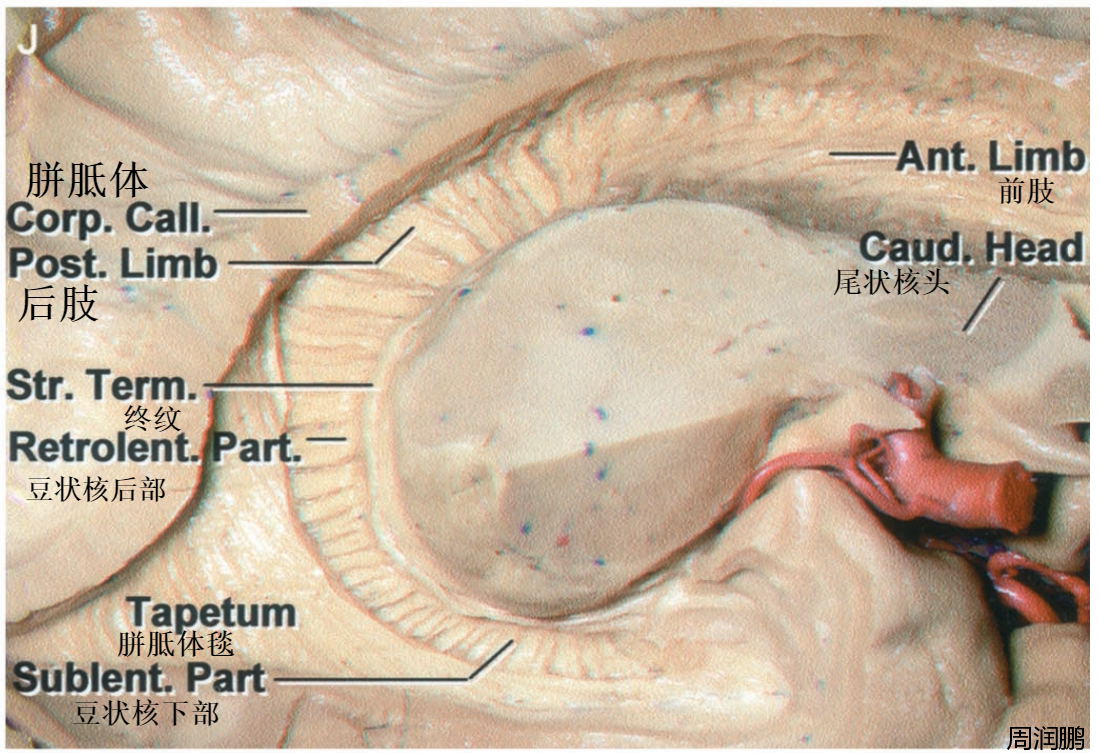

J.放大观,终纹Str. Term.围绕丘脑后缘连接杏仁核,内囊前后肢和豆状核后部Retrolent. Part.、下部Sublent. Part纤维可显露。

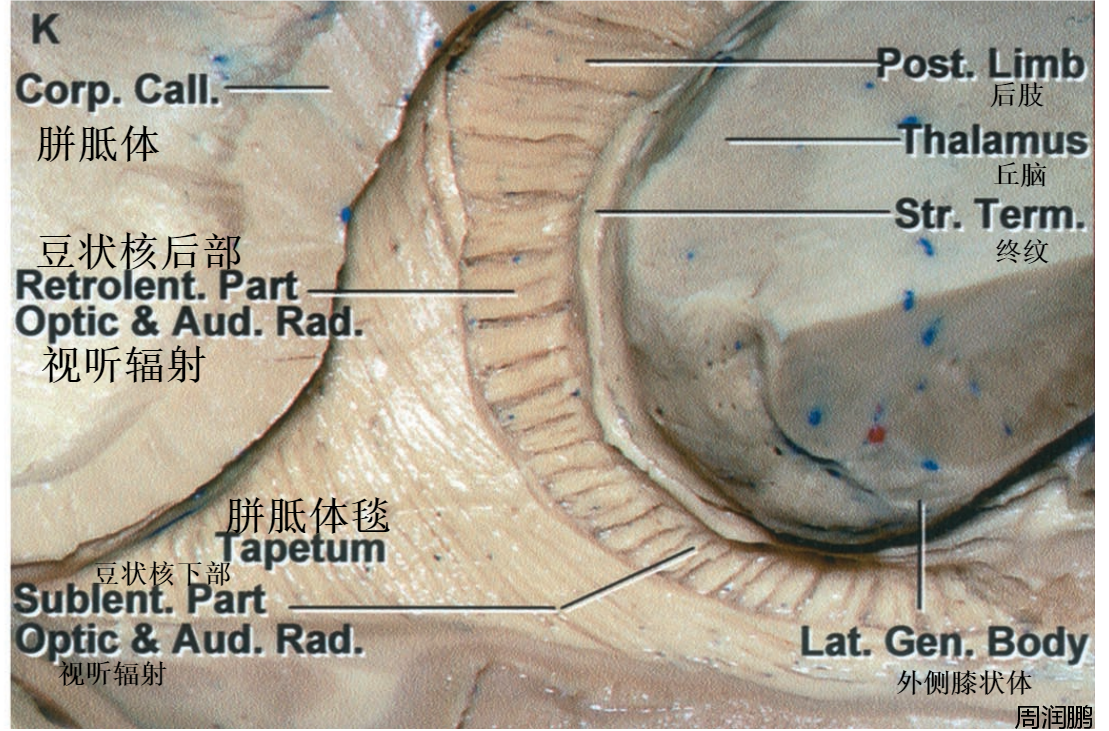

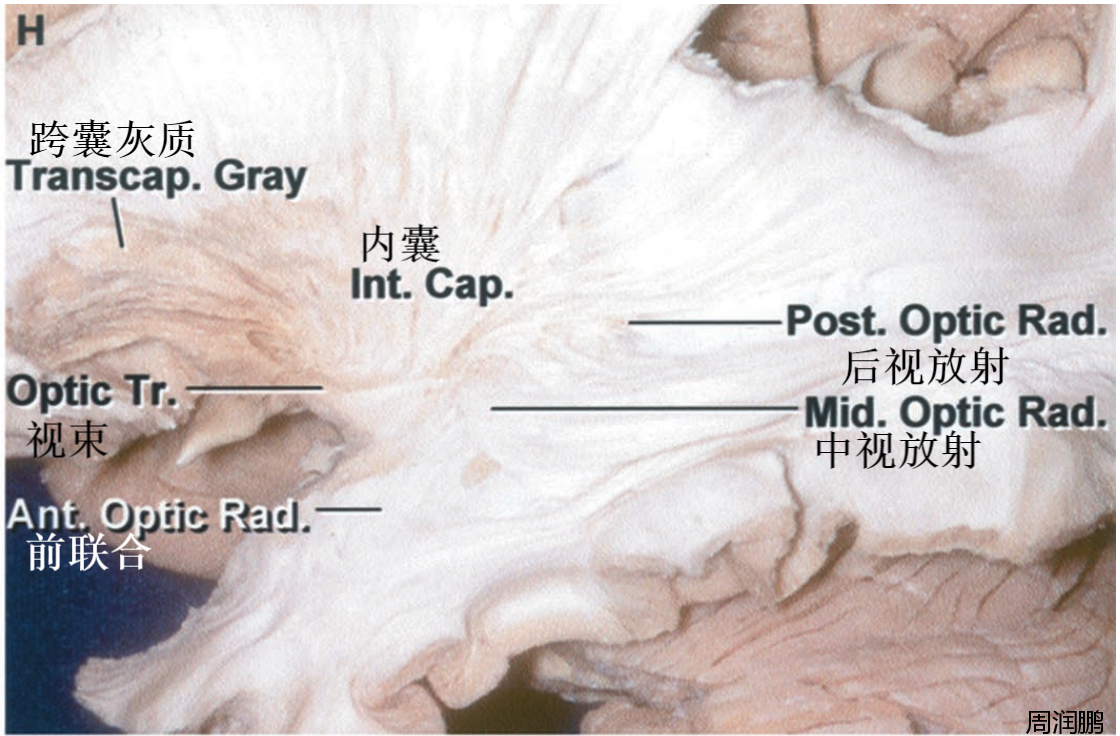

K.视放射与听放射的豆状核下部Retrolent. Part. Optic & Aud. Part经侧脑室颞角外侧,以毯部Tapetum与颞角分开。

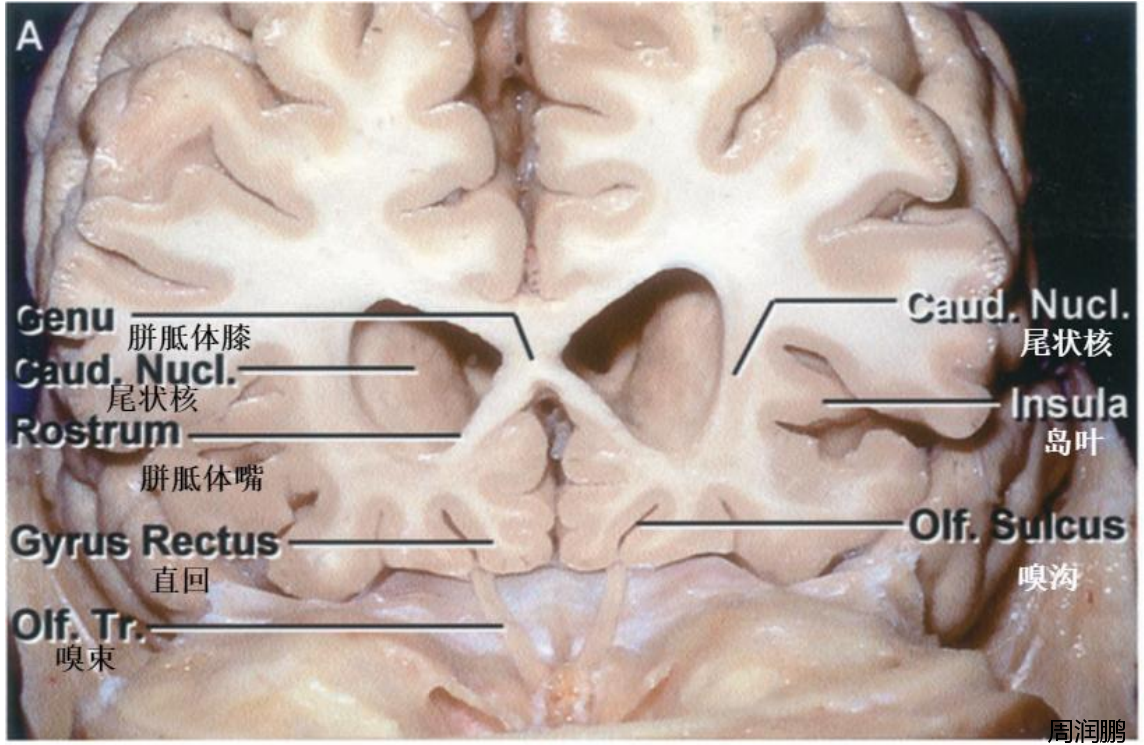

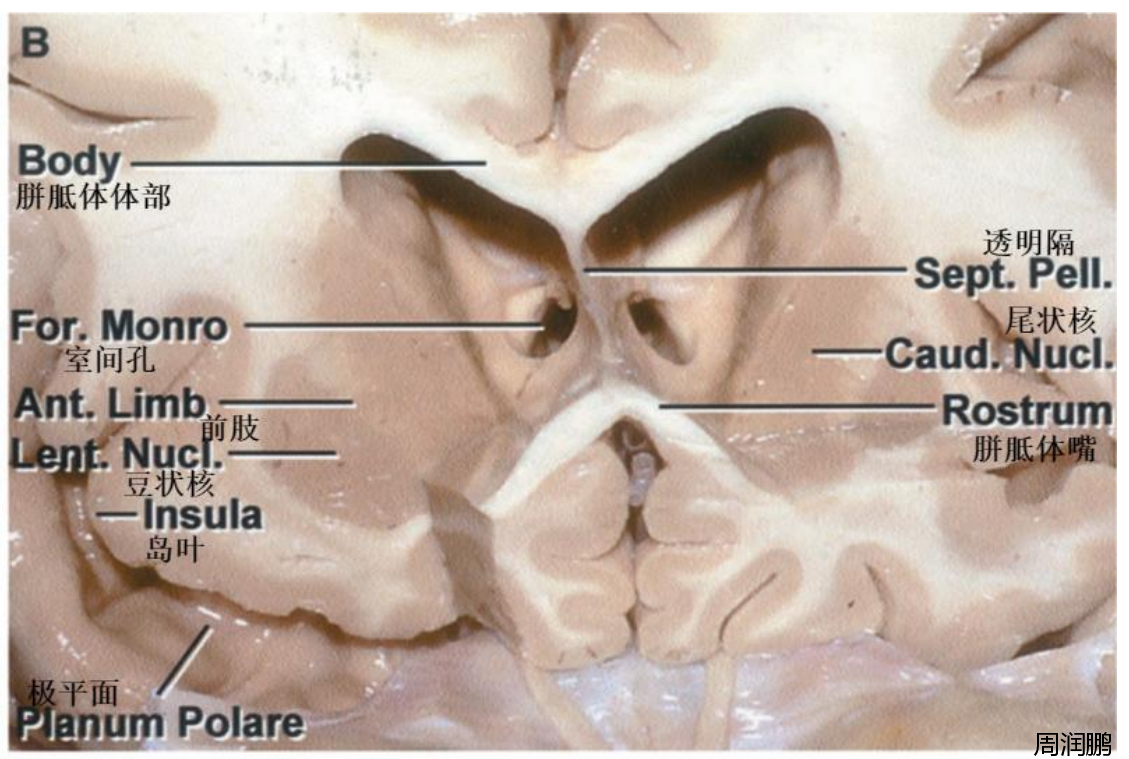

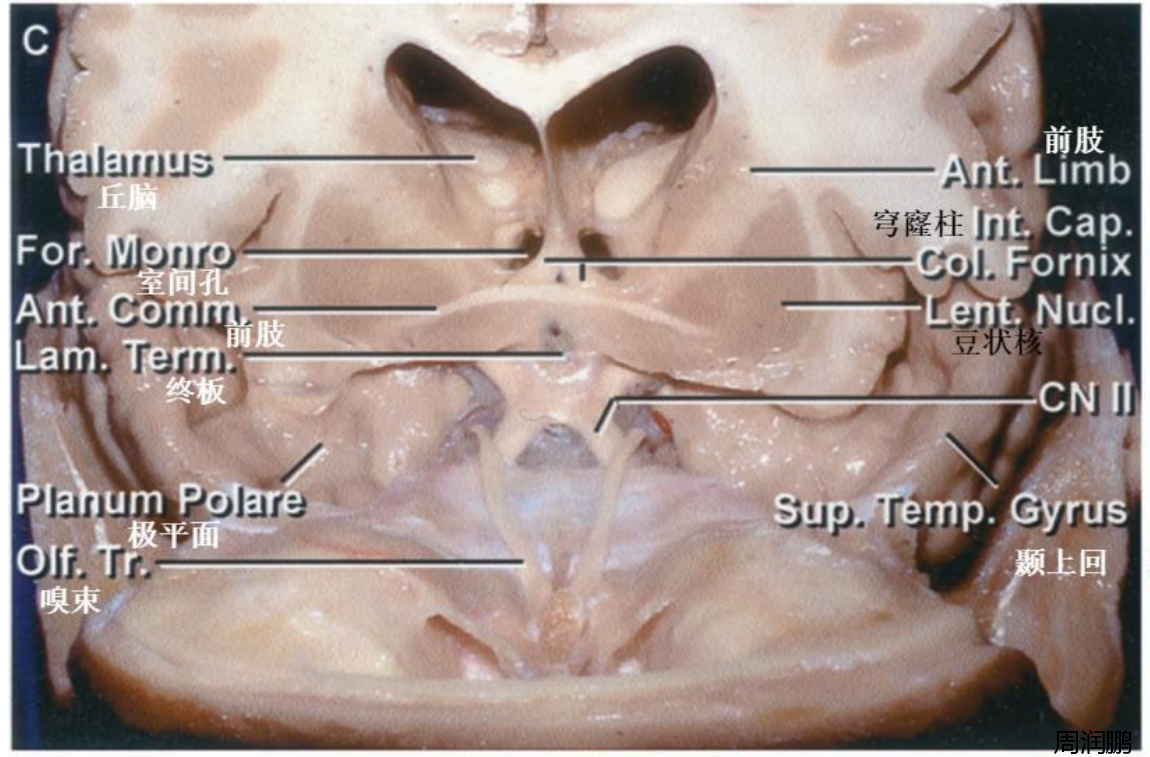

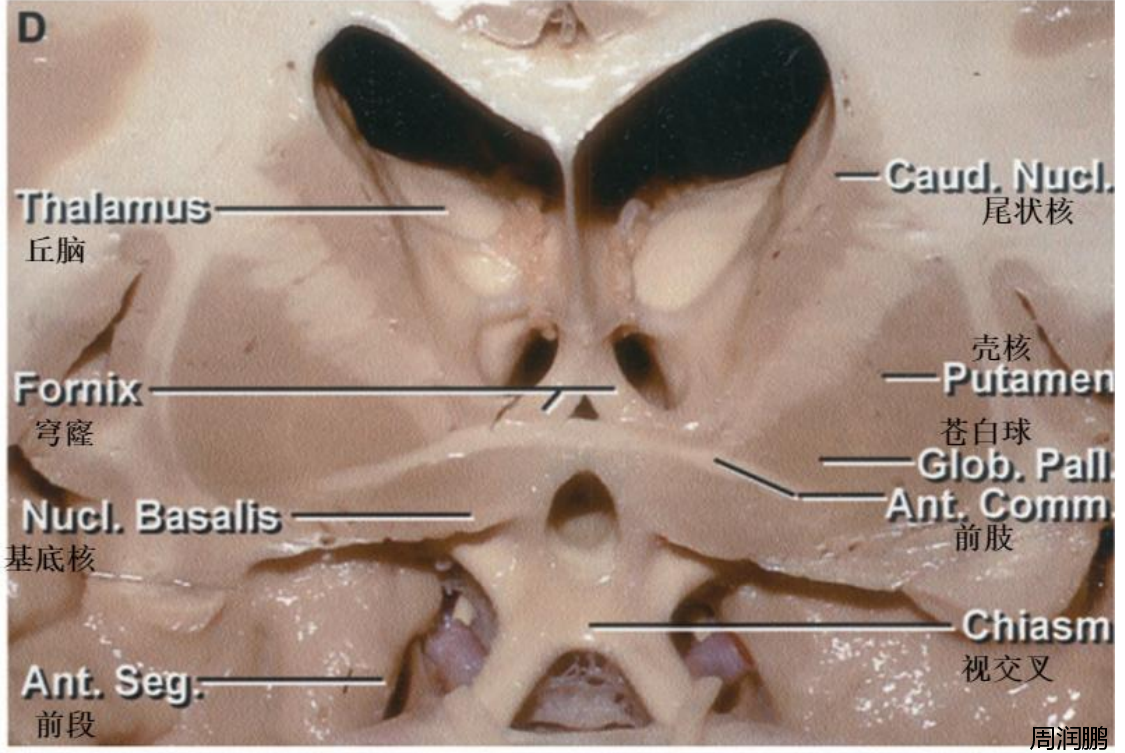

大脑半球的逐层解剖:

A.经胼胝体嘴部和额角前部的冠切面:侧脑室额角前壁及临近的顶壁由胼胝体膝部Genu构成,底壁由胼胝体嘴部Rostrum构成,外侧壁由尾状核Caud. Nucl.构成;直回Gyrus Rectus位于嗅束Olf. Tr.内侧。

B.切面至额角中部:顶壁由胼胝体体部Body构成,外侧壁由尾状核Caud. Nucl.构成,底壁由胼胝体嘴部Rostrum构成,内侧壁由透明隔Sept. Pell.构成;内囊前肢Ant. Limb位于尾状核Caud. Nucl.与豆状核Lent. Nucl.之间。

C.终板及前联合所在平面:穹窿柱Col. Fornix围绕室间孔For. Monro的前上缘,经终板Lam. Term.后方向下达乳头体。

D.终板及前联合所在平面放大观:终板已打开,内囊前肢将尾状核Caud. Nucl.、包含苍白球Glob. Pall.与壳核Putamen的豆状核分开;基底核Nucl. Basalis位于前联合Ant. Comm.下方;钩回前段Ant. Seg位于颈内动脉外侧。

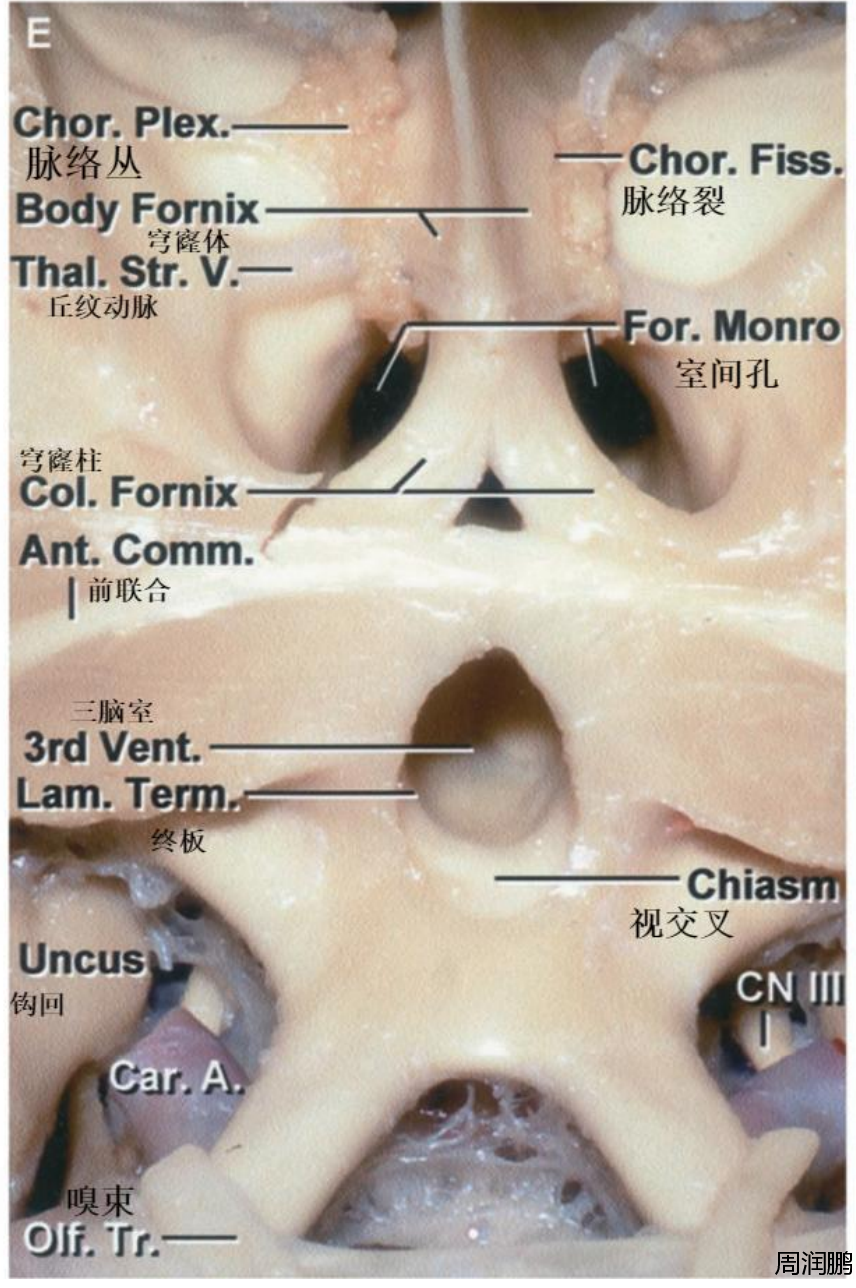

E.进一步放大:嗅神经向后位于视神经上方;丘脑与穹隆体Body Fornix之间的脉络膜裂Chor. Fiss起自室间孔For. Morno后缘,其上方有脉络丛Chor. Plex。动眼神经CN III位于颈内动脉后方。

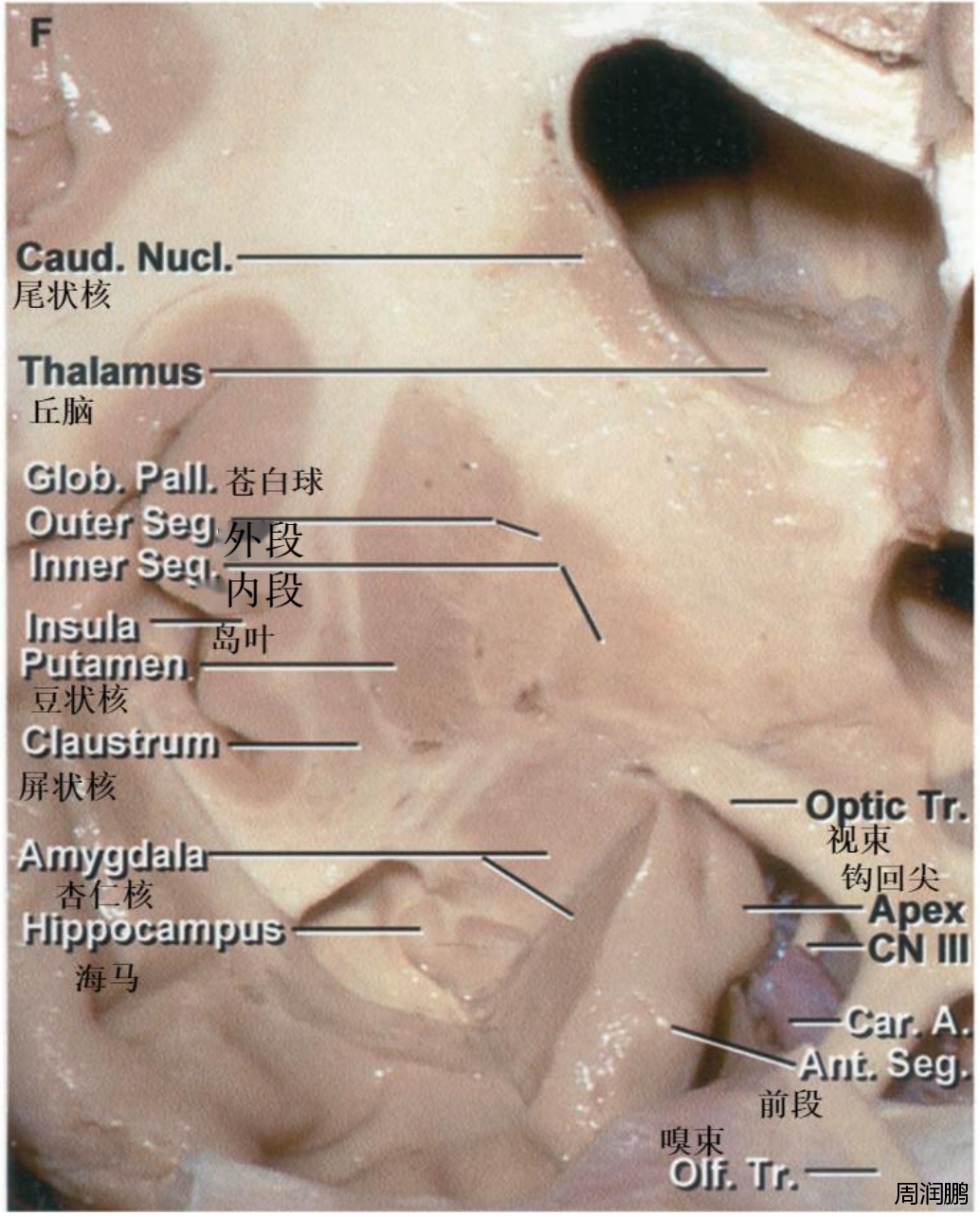

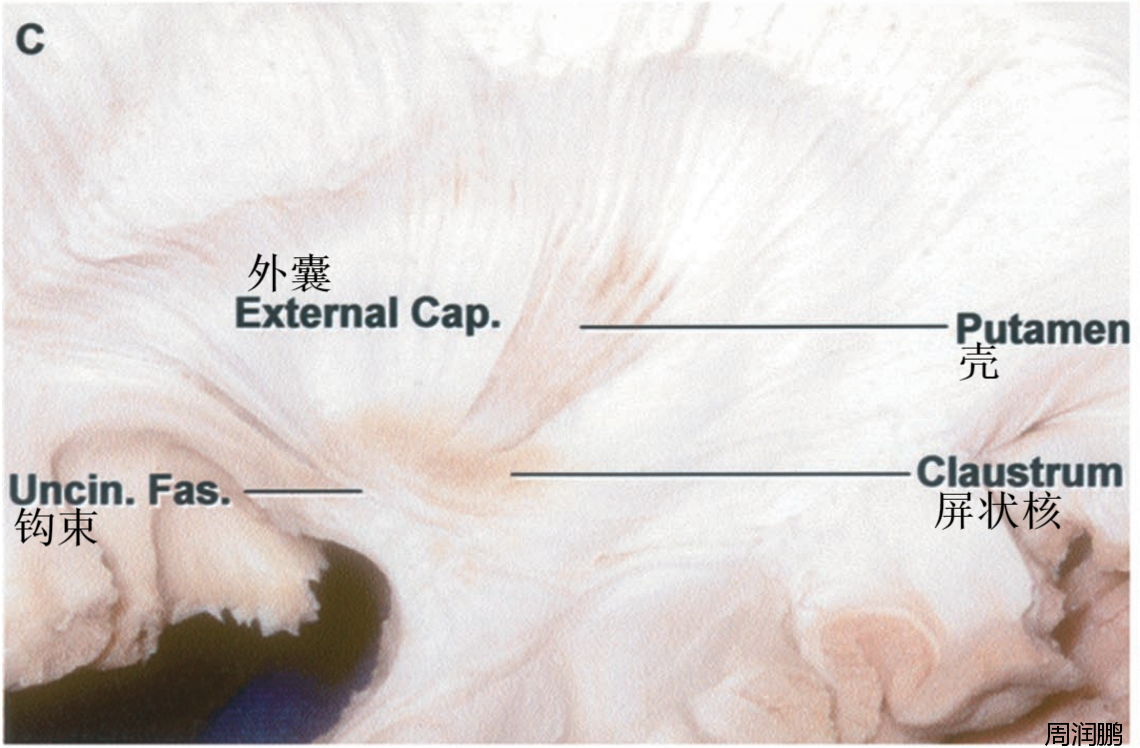

F.视交叉切面与海马前部:杏仁核Amygdala向上连接苍白球Glob. Pall,苍白球与杏仁核结合部包绕视束Optic Tr.外侧。钩回前段位于颈内动脉Car. A.外侧。屏状核Claustrum位于岛叶皮质Insula与豆状核Putamen之间。

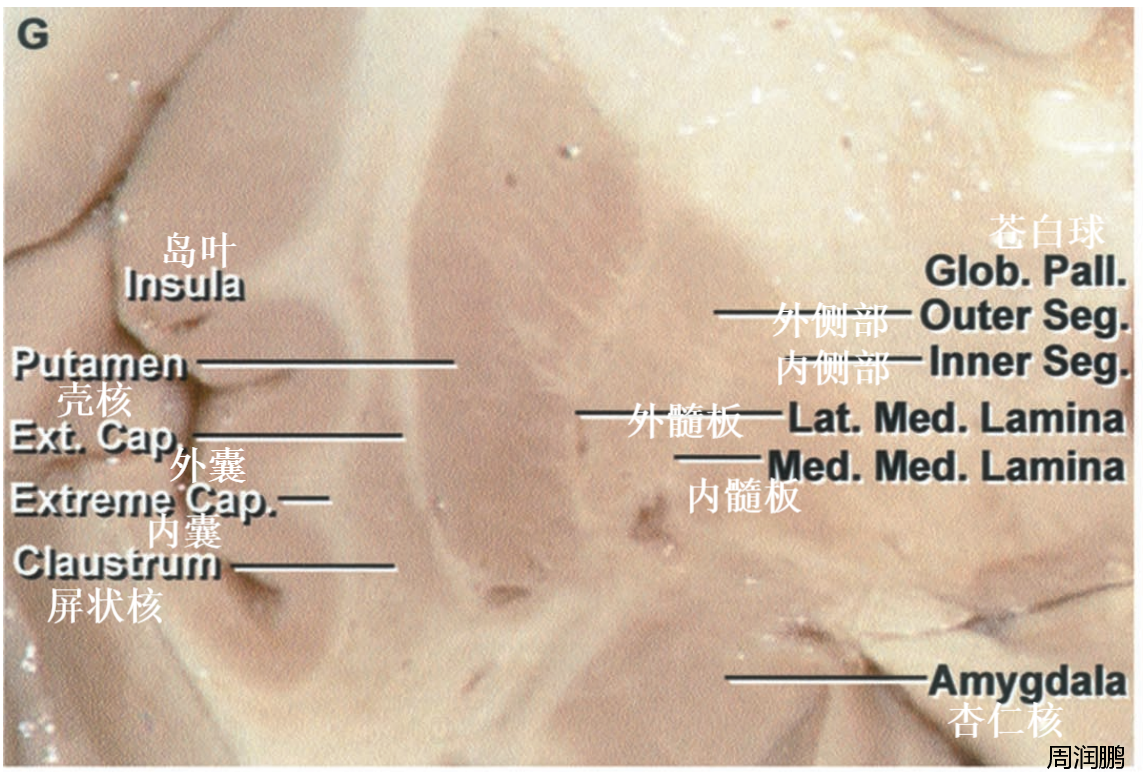

G.豆状核与杏仁核放大观:最外囊Extreme Cap.分隔屏状核和岛叶皮质,外囊Ext. Cap.分隔屏状核和豆状核,外髓板Lat. Med. Lamina位于壳核Putamen与苍白球外侧部Glob. Pall. Outer Seg.之间,内髓板Med. Med. Lamina将苍白球分为内侧部和外侧部。

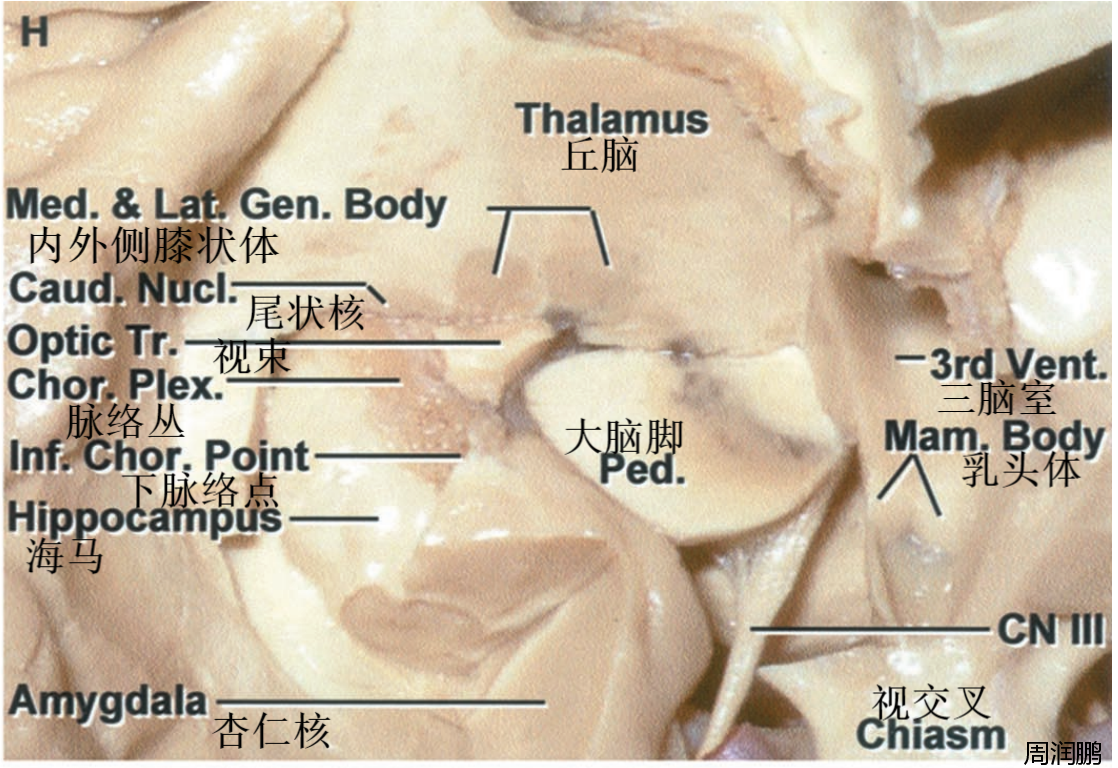

H.右侧大脑半球视交叉切面向后移至大脑脚后方,经视束末端至内外侧膝状体水平。下脉络点Inf. Chor. Point为脉络裂和颞角内脉络丛附着的最大点。

I.切除右侧丘脑,尾状核尾在海马上方行经侧脑室颞角顶壁。

J.左侧轴切面经大脑脚中部,冠切面经丘脑:丘脑构成脑室体的底壁;颞角位于豆状核Lent. Nucl.下方;钩回后段Post. Seg面对大脑脚。

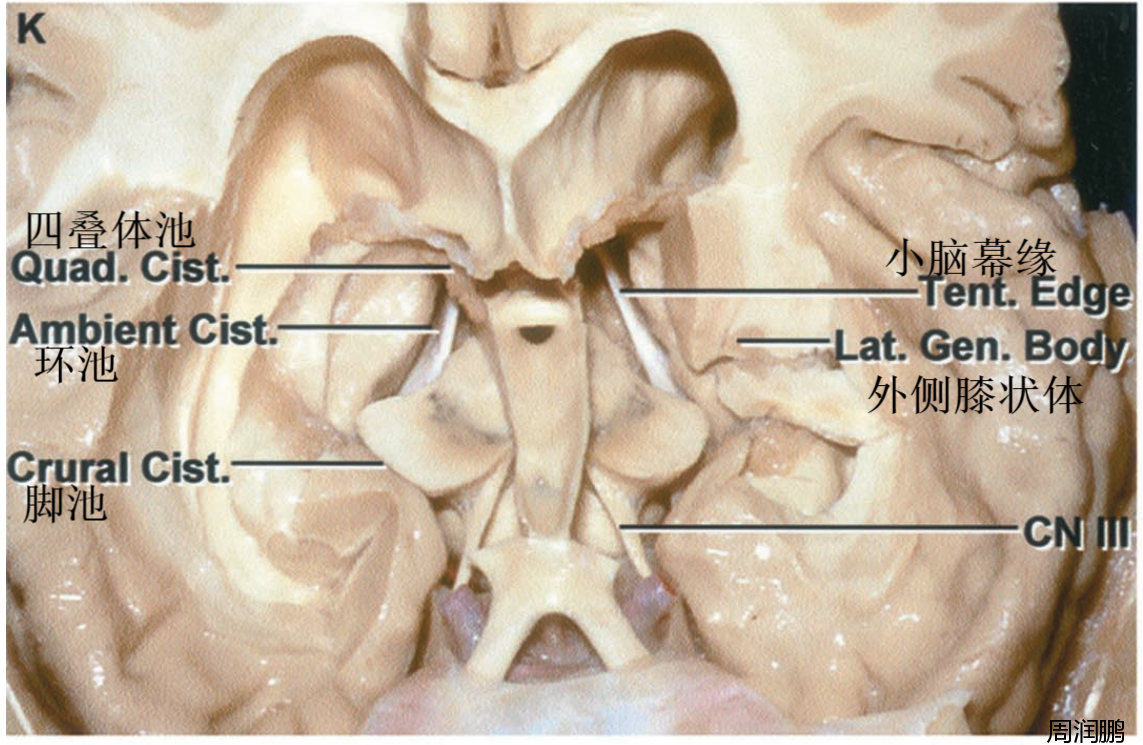

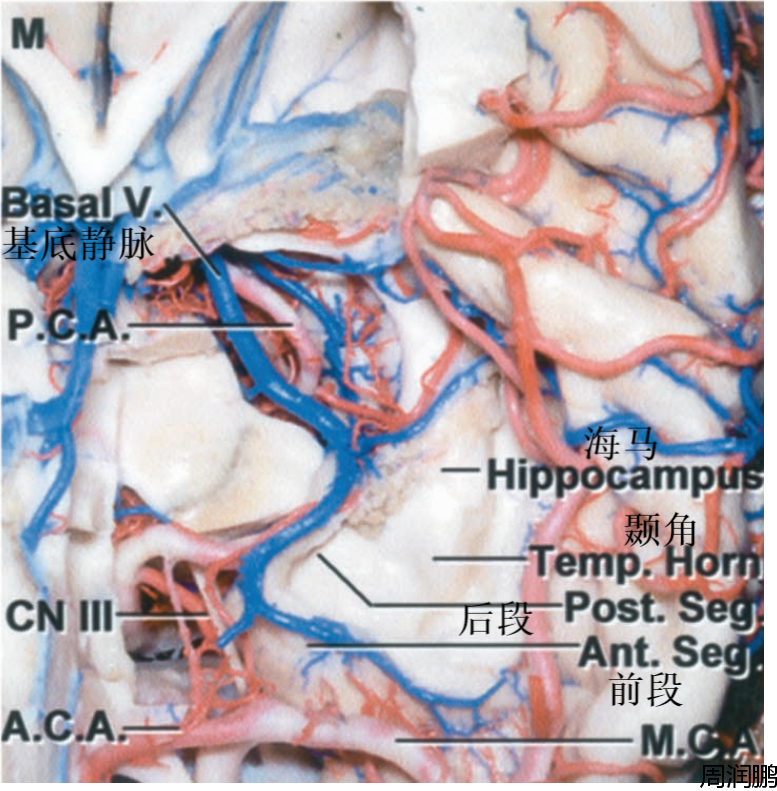

K.切除右侧丘脑全部及左侧丘脑内侧,显露脚池Crural Cist.、环池Ambient Cist.、四叠体池Quad Cist.:中脑构成环池内侧壁,海马旁回和齿状回构成环池外侧壁;脚池位于钩回后段与大脑脚之间。

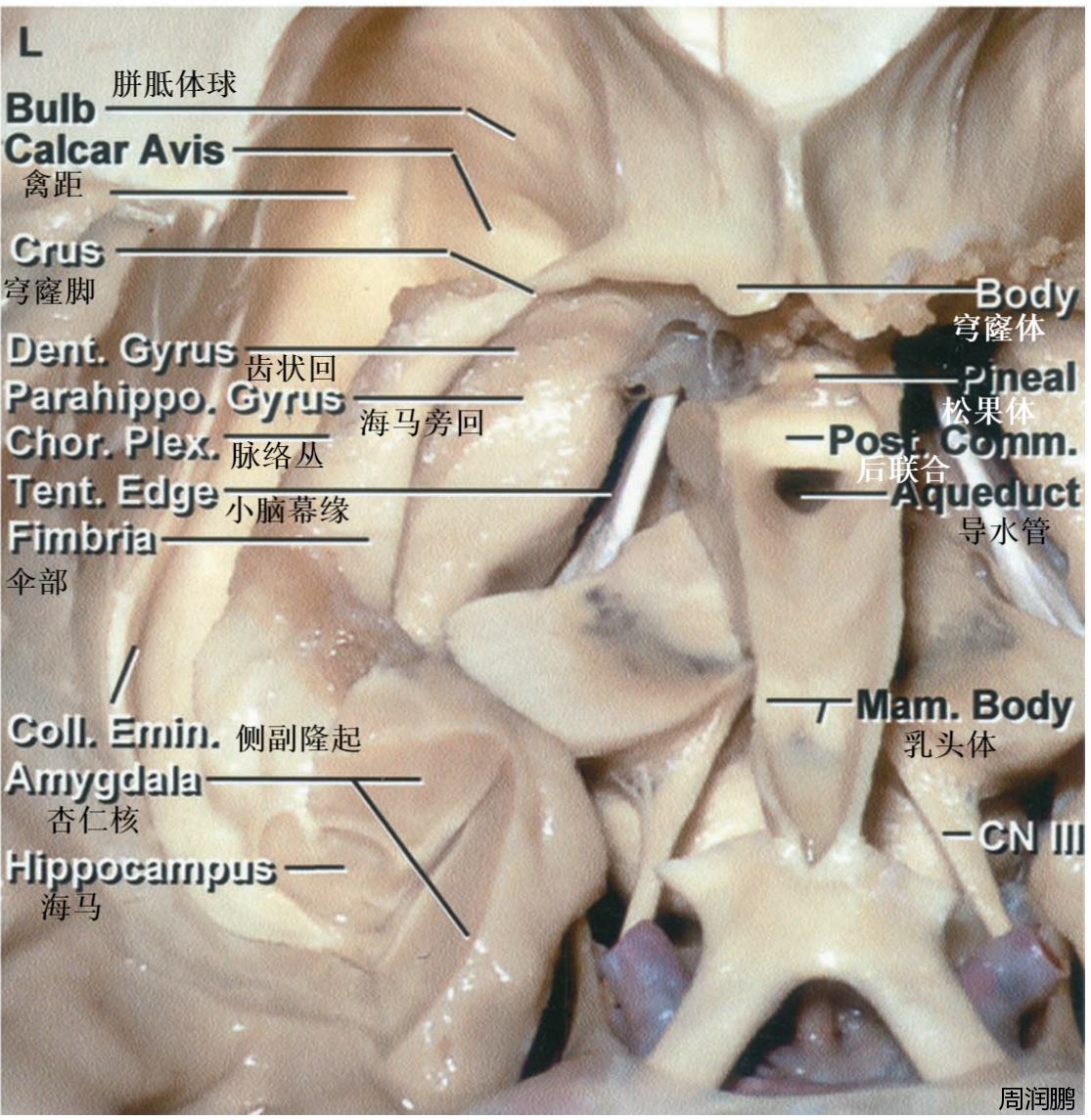

L.放大观:穹隆体Body位于侧脑室体部下内侧壁,穹隆脚Crus构成房部前壁,伞部Fimbria位于颞角底部。杏仁核Amygdala构成钩回前段大部。后连合Post. Comm.、导水管Aqueduct、乳头体Mam. Body被暴露于第三脑室壁。

M.右侧颞叶交叉切面经钩回后段:第三脑室底壁后部由中脑构成。

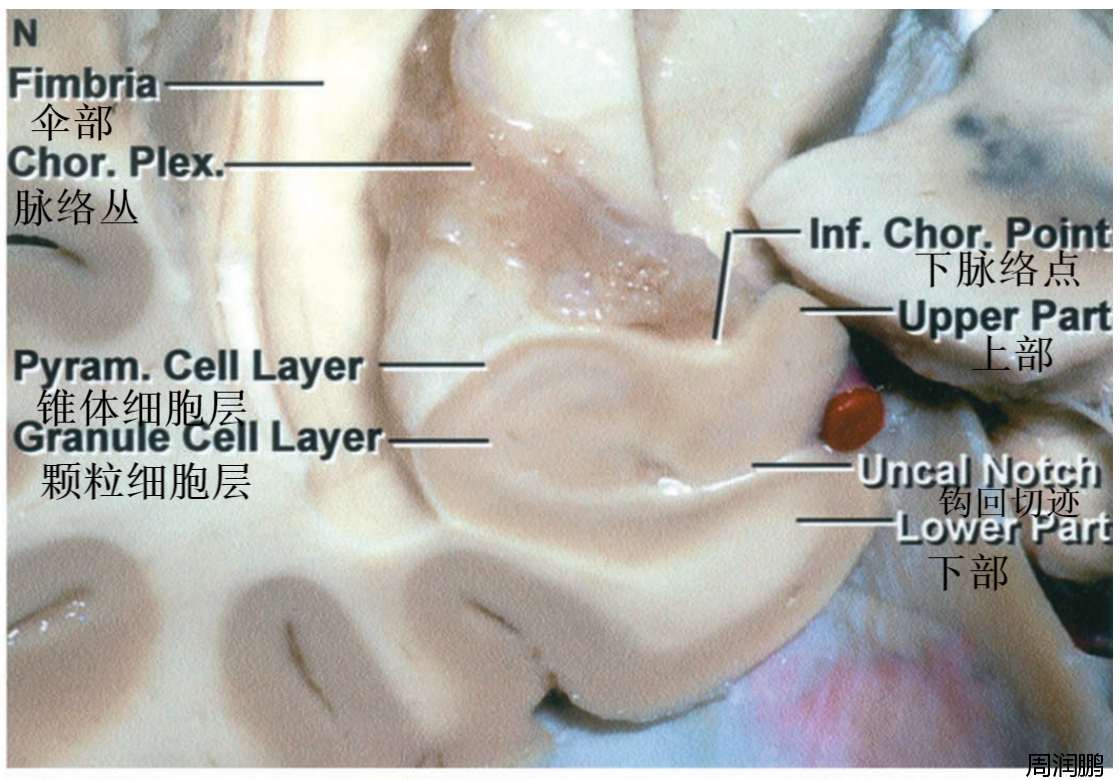

N.钩回后段内侧部放大观:钩回后段被钩回切迹Uncal Notch分为上部Upper Part和下部Lower Part。下脉络点Inf. Chor. Point是脉络膜前动脉进入颞角的部位。

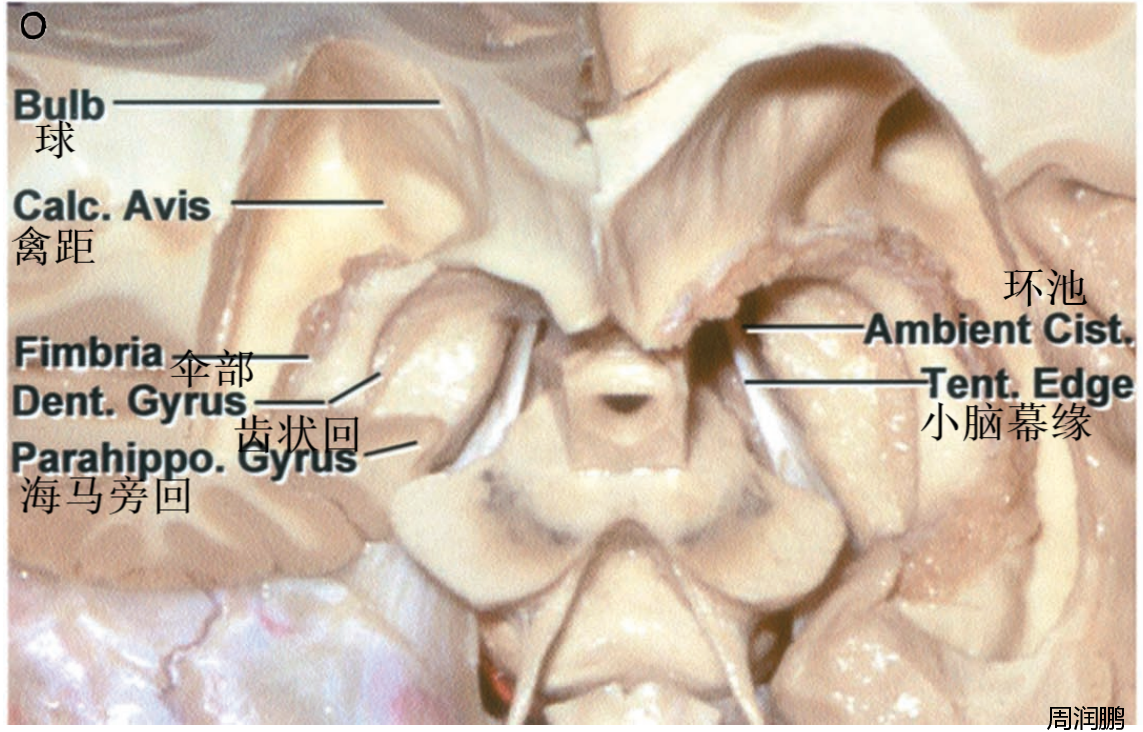

O.右侧颞叶交叉切面至颞角中部水平:环池内侧为中脑,外侧为海马旁回Parahippo. Gyrus和齿状回Dent. Gyrus。

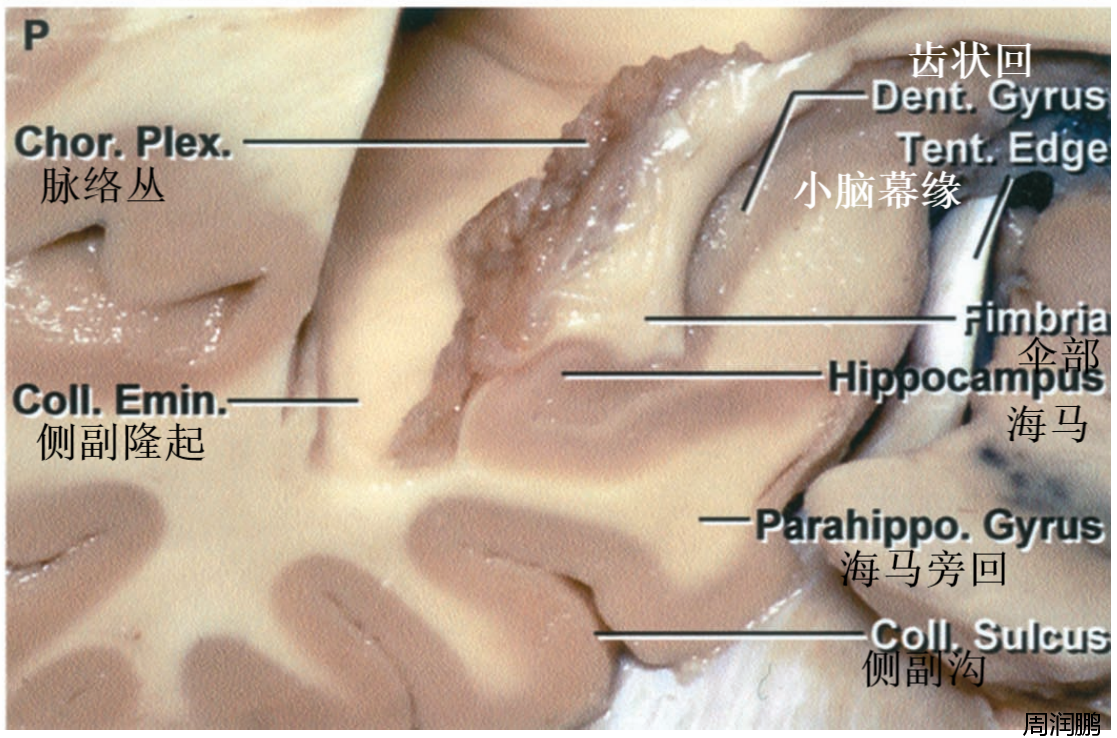

P.右侧放大观:侧副沟深嵌入大脑半球内并形成一隆起,侧副隆起Coll. Emin.位于海马外侧颞角底部。

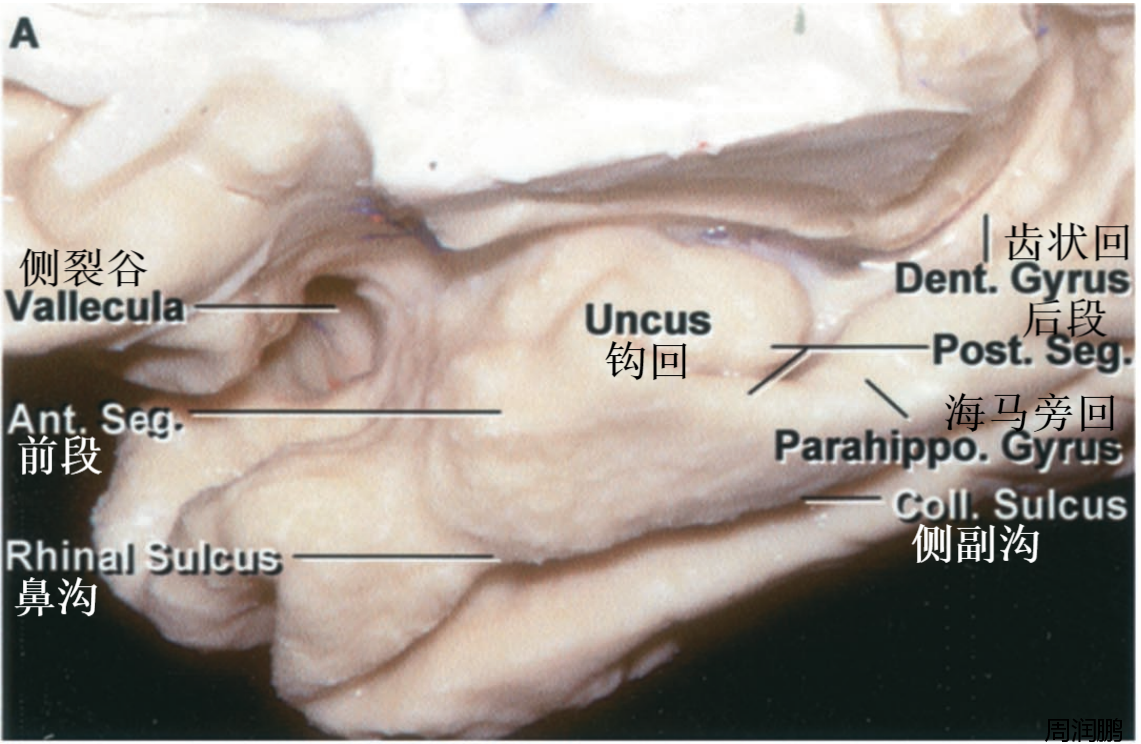

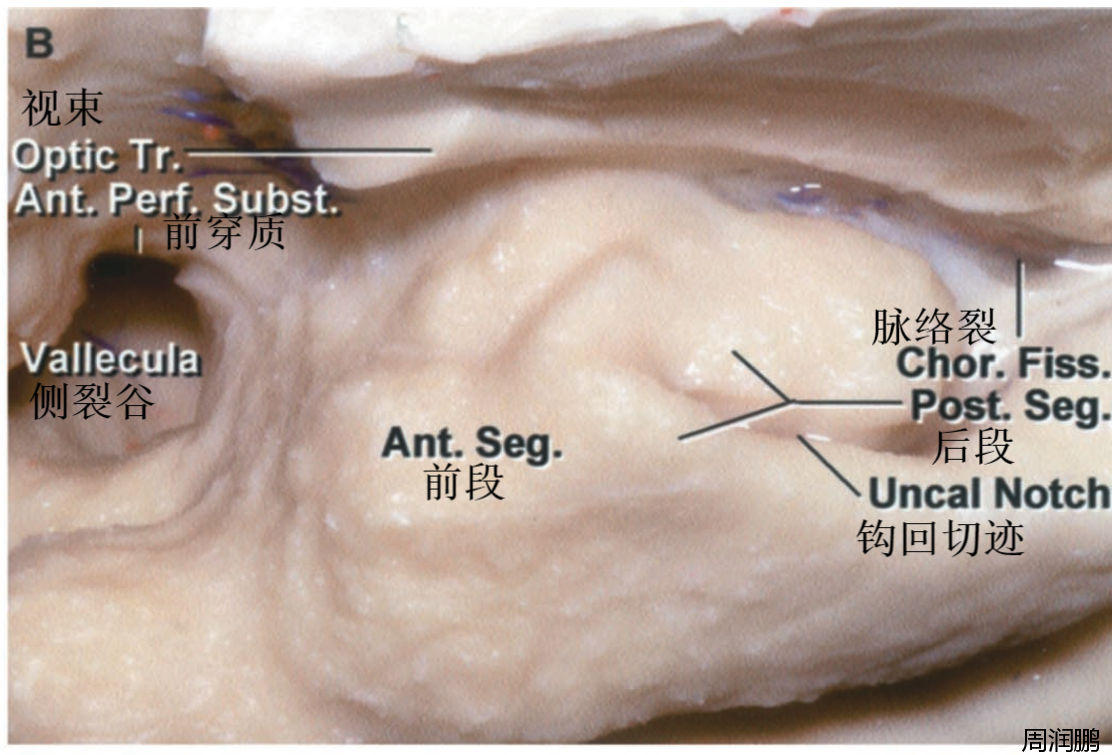

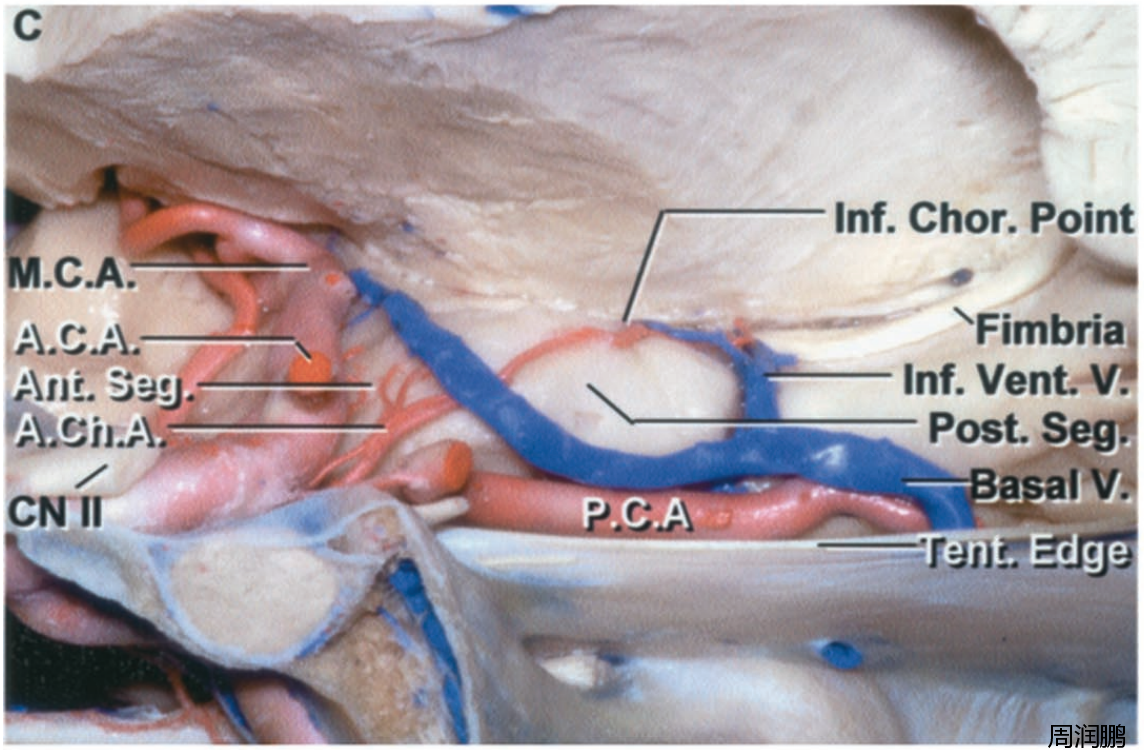

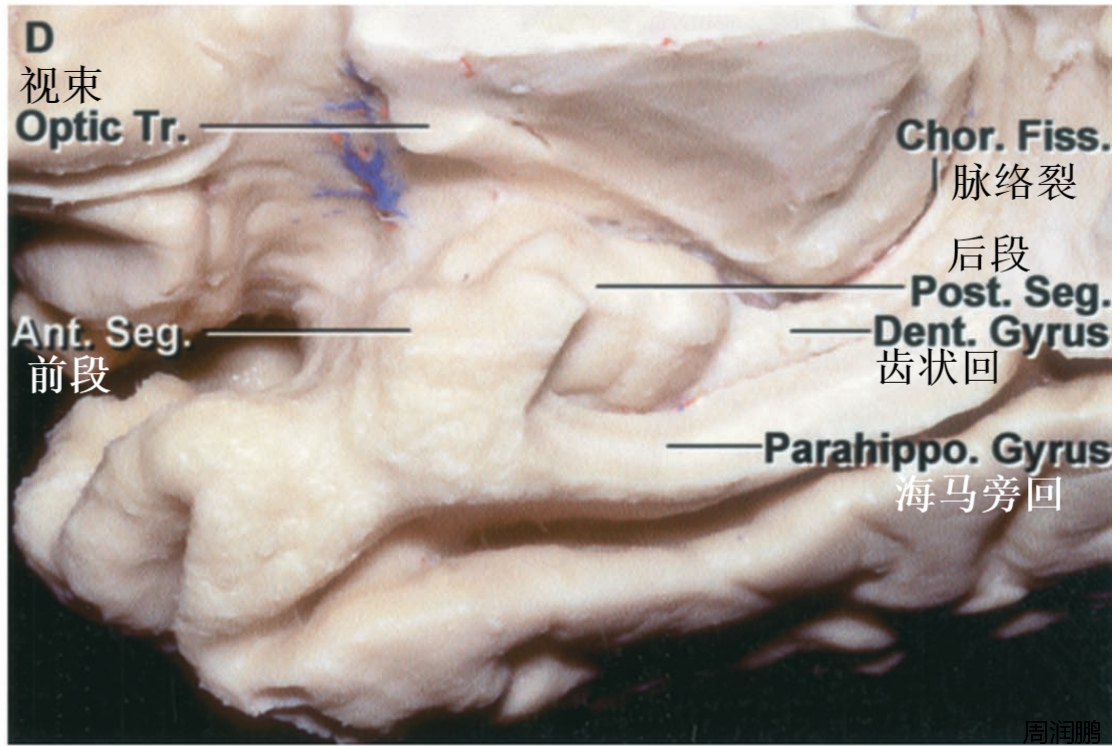

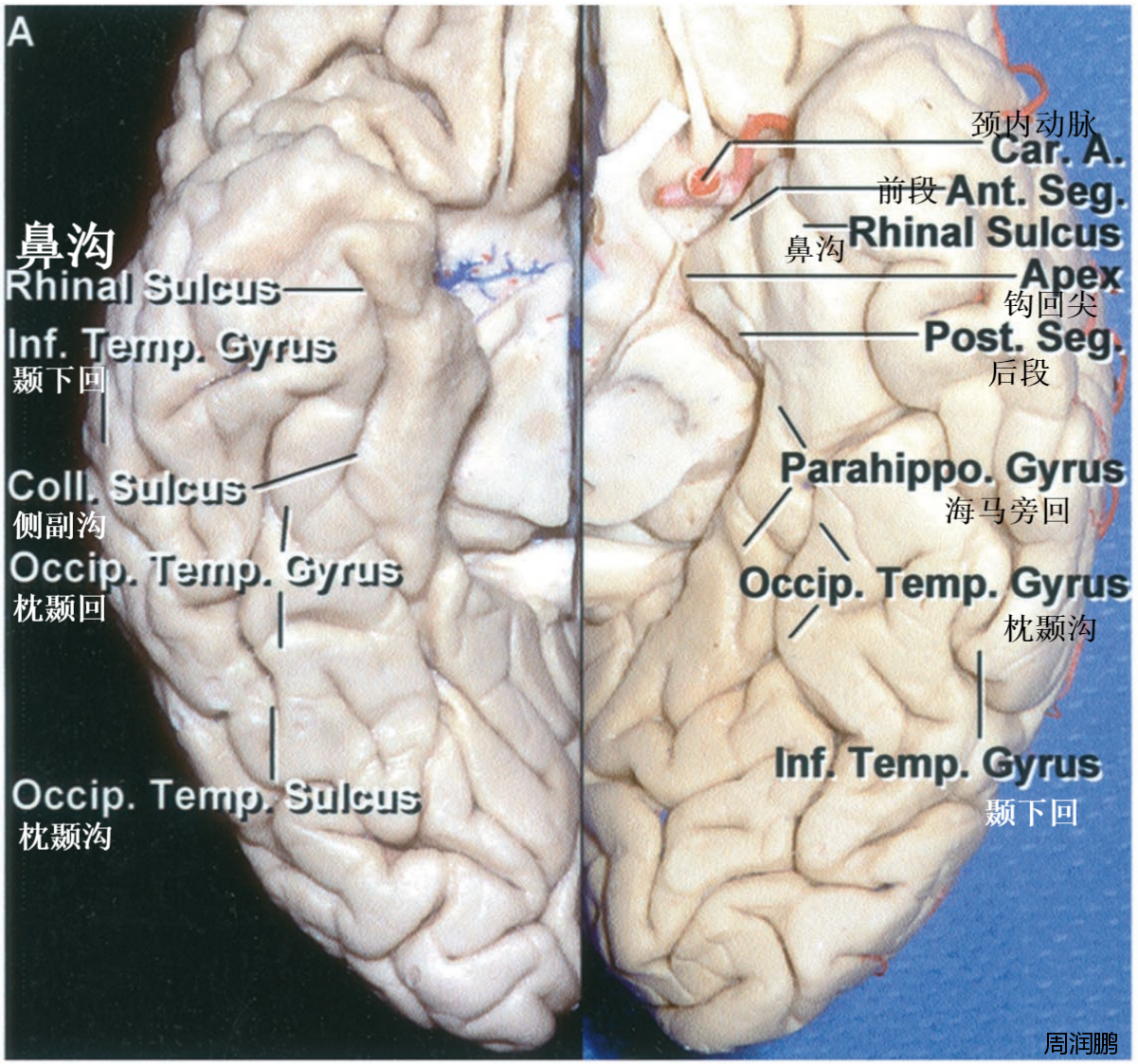

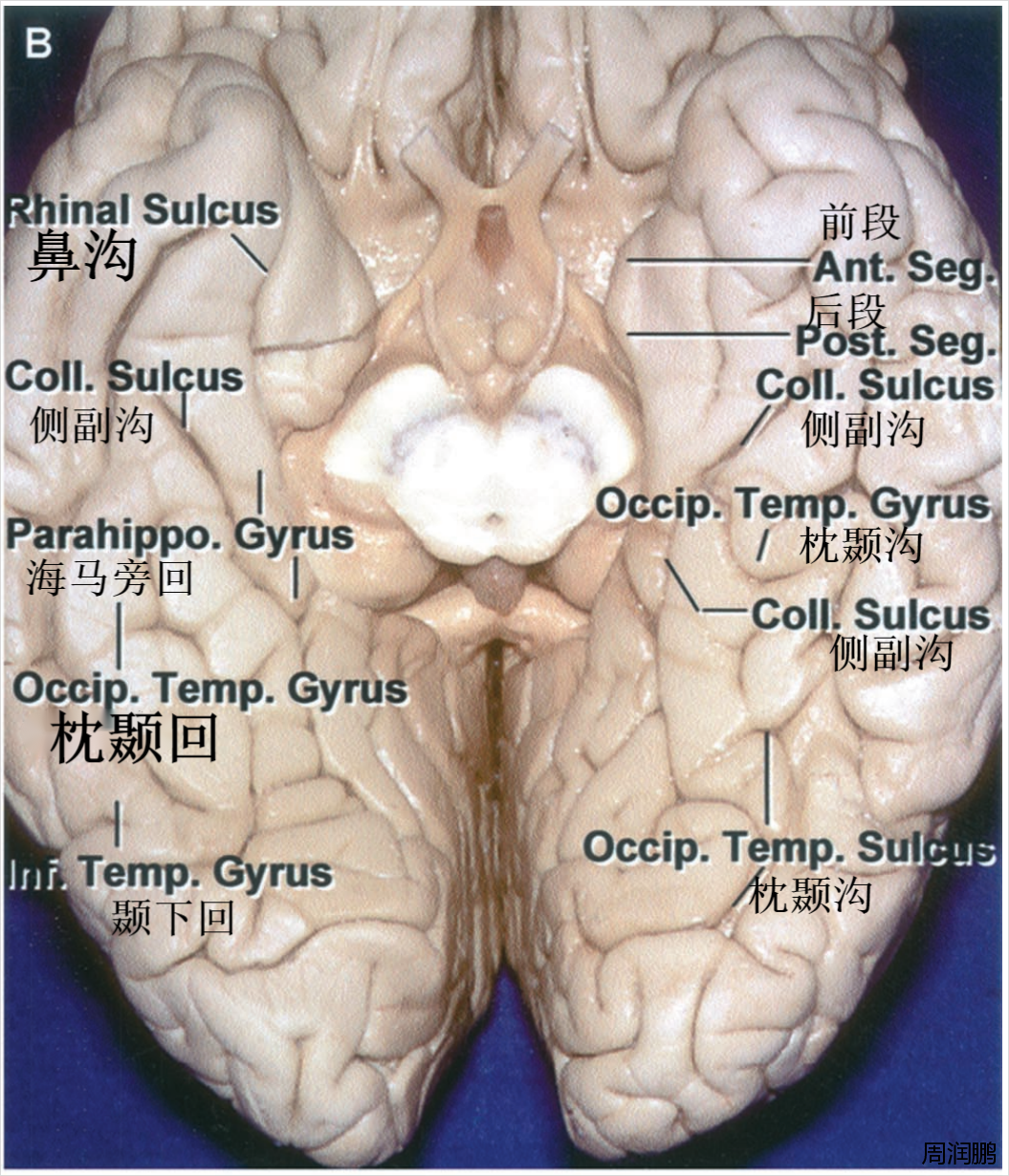

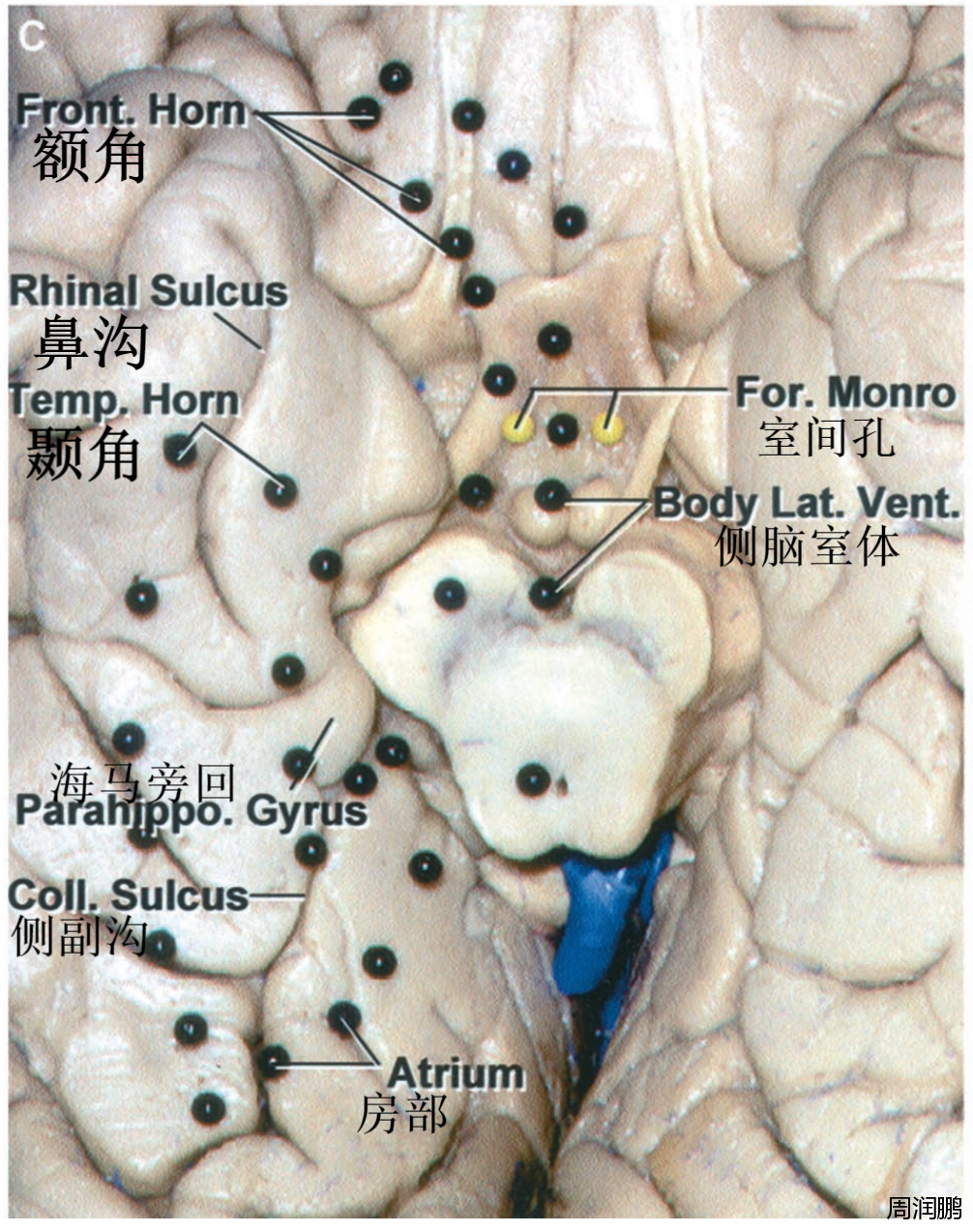

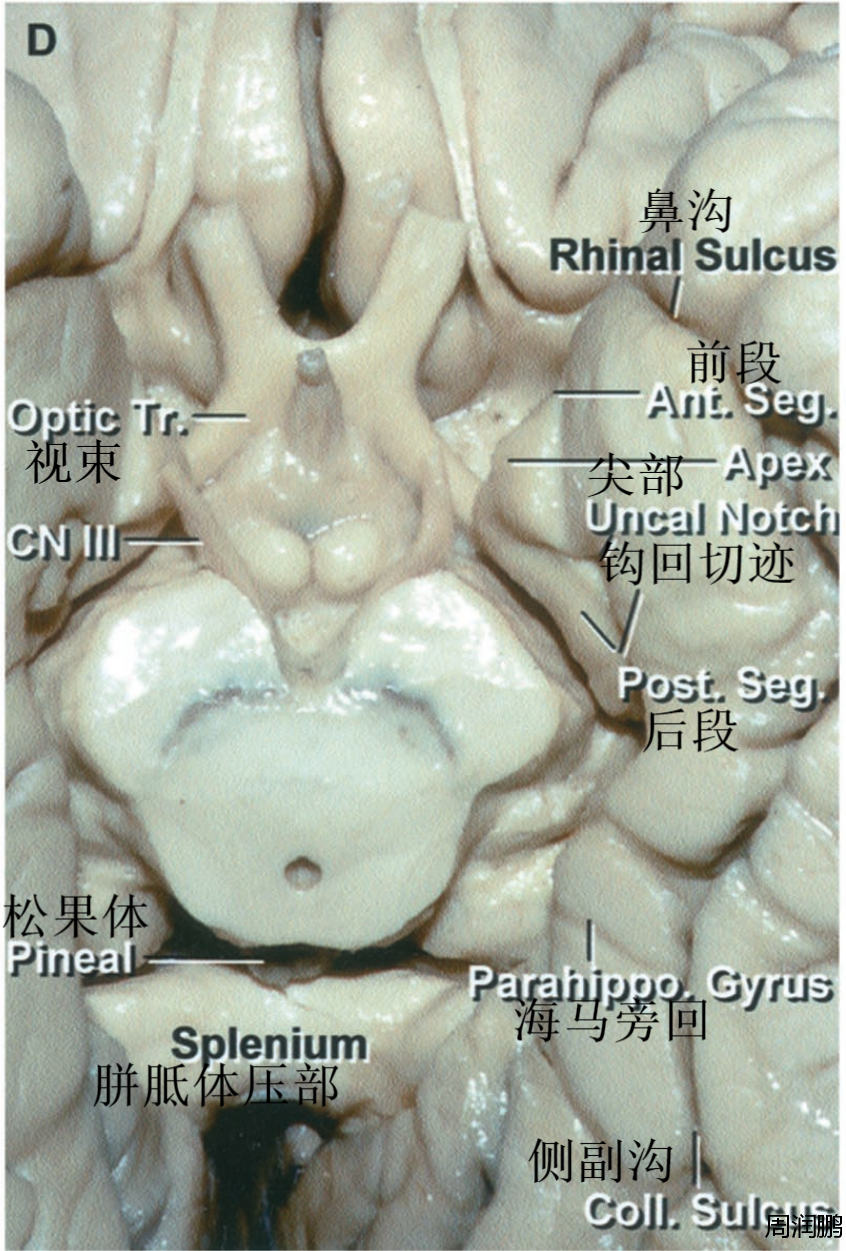

颞叶与钩回的内侧面:

A.钩回Uncus为海马旁回前端向内侧的凸起,分为前段Ant. Seg.和后段Post. Seg.。侧裂谷Vallecula为大脑中动脉穿出颈动脉池进入侧裂池的部位。侧副沟Coll. Sulcus沿海马旁回Parahippo. Gyrus外侧缘走行,鼻沟Rhinal Sulcus沿钩回外侧缘走行。齿状回Dent. Gyrus在其前缘与钩回后段上部相结合。

B.放大观:钩回后段Post. Seg.被钩回切迹Uncal Notch分为上部和下部,下部由海马旁回组成,上部主要由海马头部组成。

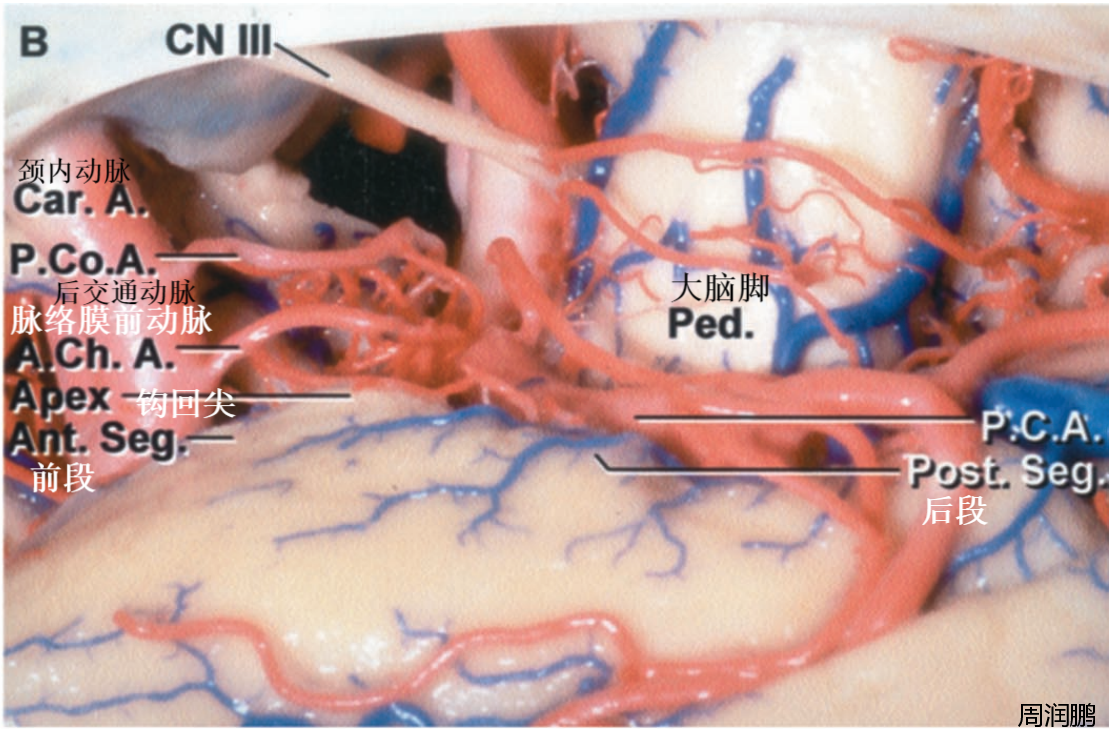

C.蝶鞍与小脑幕缘方向观察颞叶内侧:颈内动脉、大脑中动脉与钩回前段相对,大脑后动脉沿钩回后段内侧走行。脉络膜前动脉A.Ch.A与脑室下静脉Inf.Vent.V经下脉络膜点进入脉络裂,此处恰好位于海马头部及钩回后段的后方。

D.切除海马旁回内侧和钩回后段下部以显露齿状回和脉络裂:齿状回Dent. Gyrus与钩回后段上半后缘、海马头部内侧相连接。

E.切除海马旁回保留齿状回:部分杏仁核被钩回前段包裹,构成颞角的前壁。

F.图E下面观,切除齿状回外侧的海马旁回,暴露颞角顶壁Temp. Horn Roof,顶壁由胼胝体毯部构成,毯部为胼胝体发出的一薄层纤维,将视放射与颞角脑室壁分开。

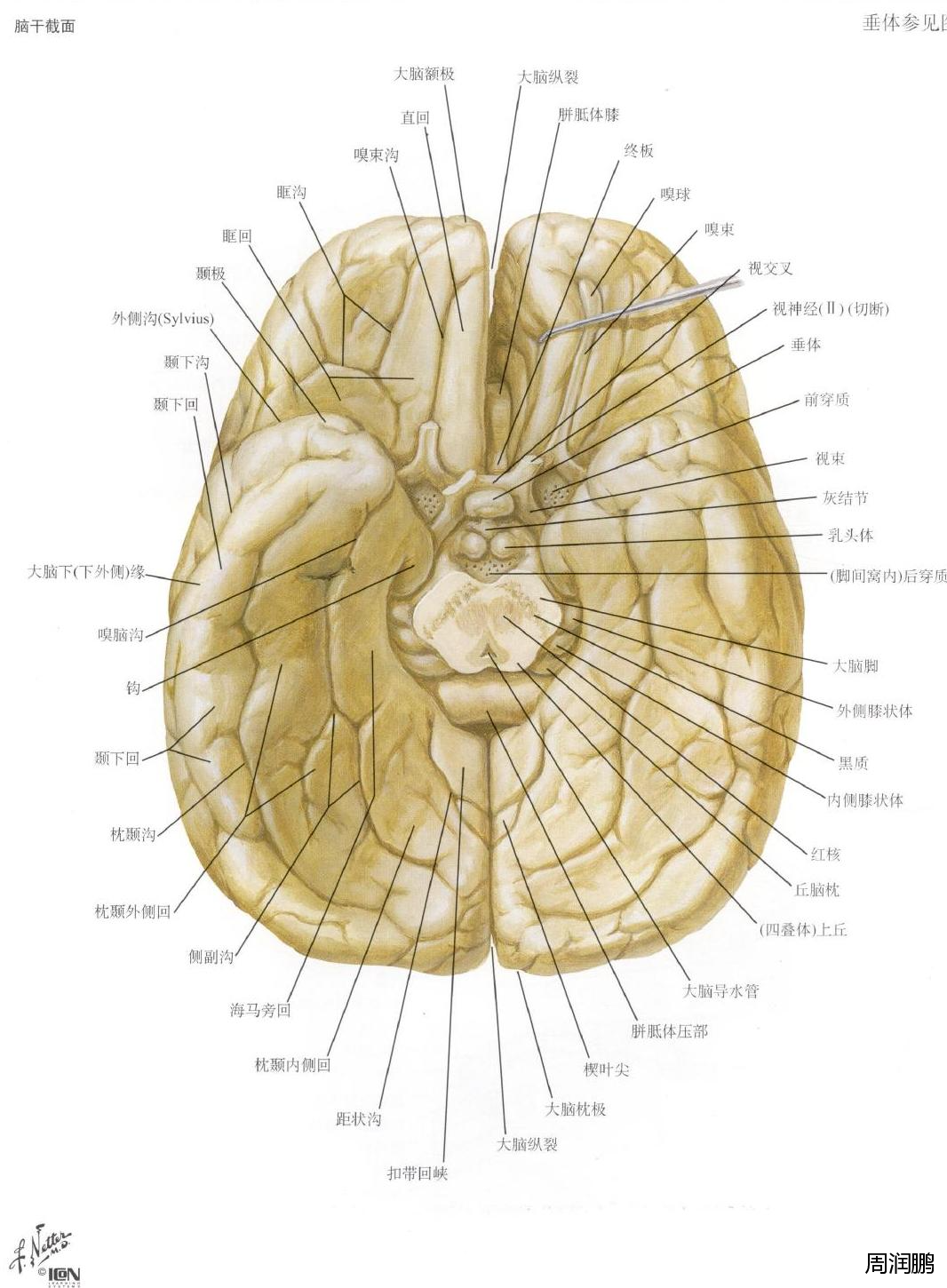

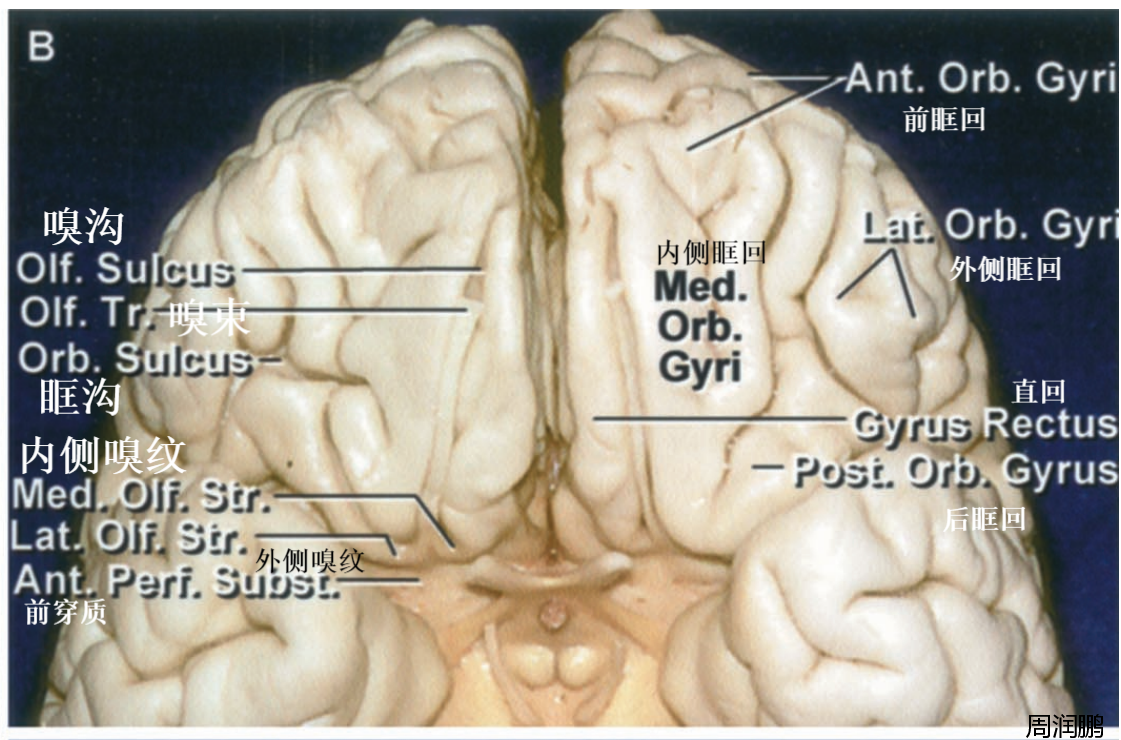

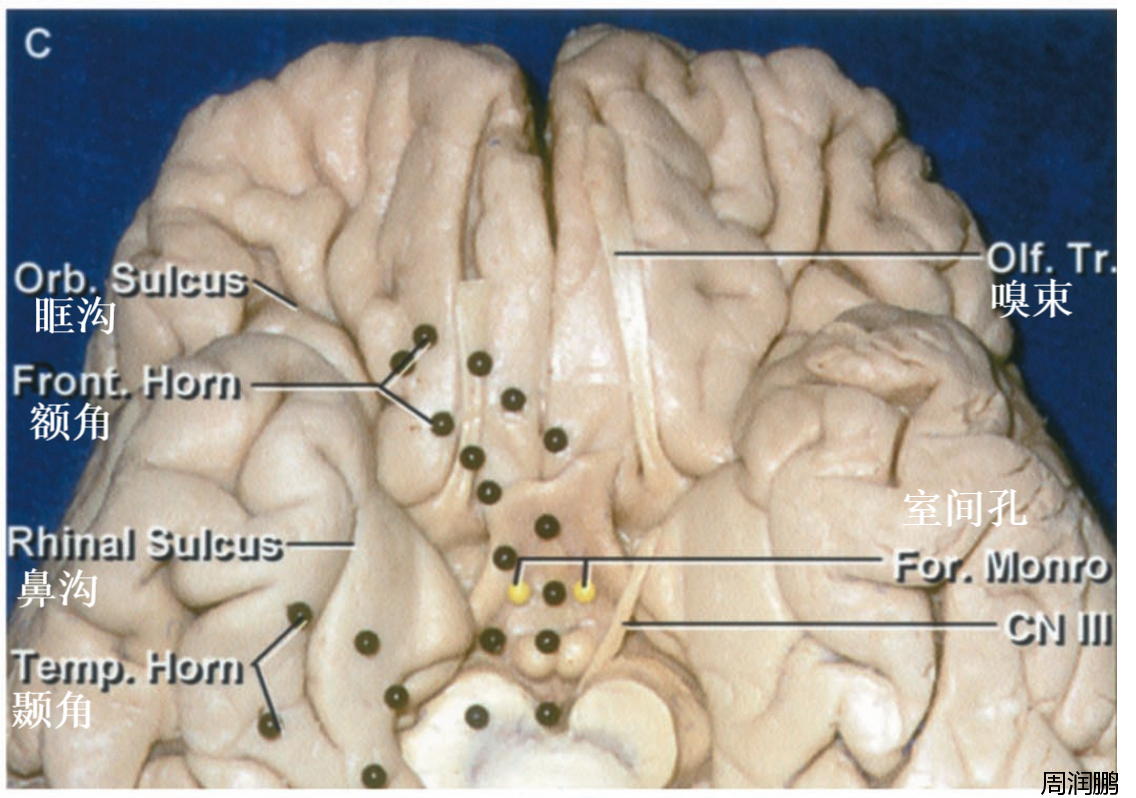

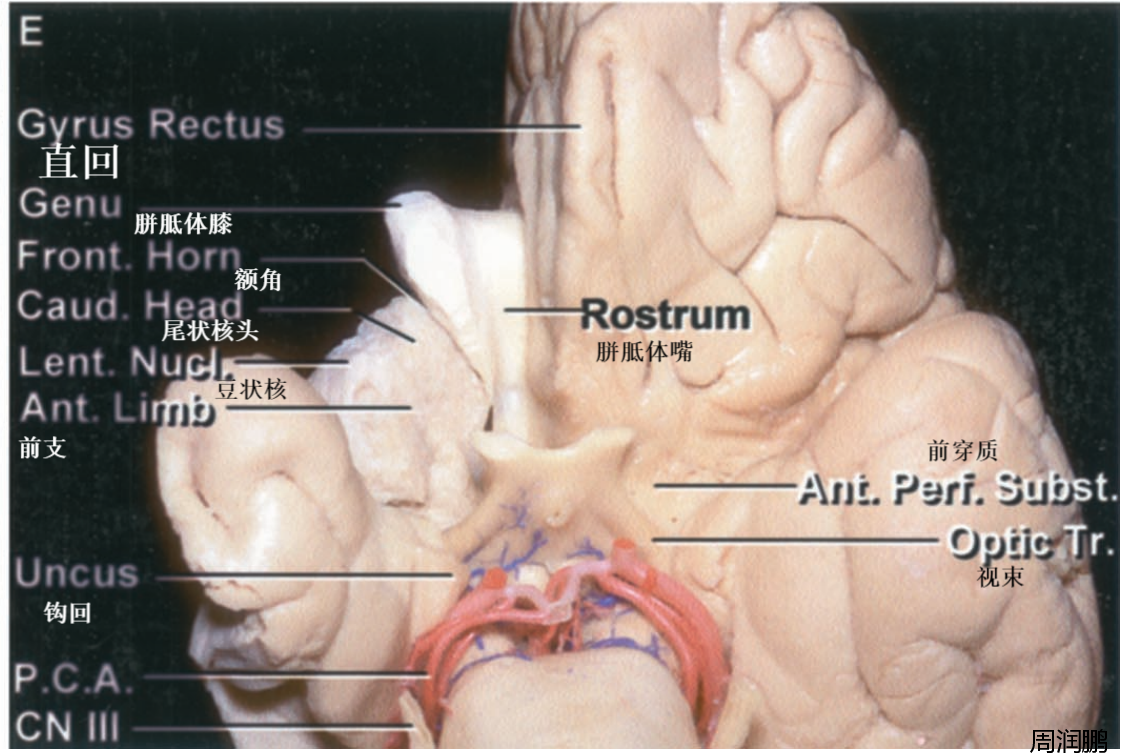

基底面

大脑半球的基底面分为较小的前部,由额叶底面构成,与眶顶壁相对应;较大的后部,由颞叶和枕叶的底面构成,与中颅窝底和小脑幕的上表面相对应。

基底面示意图

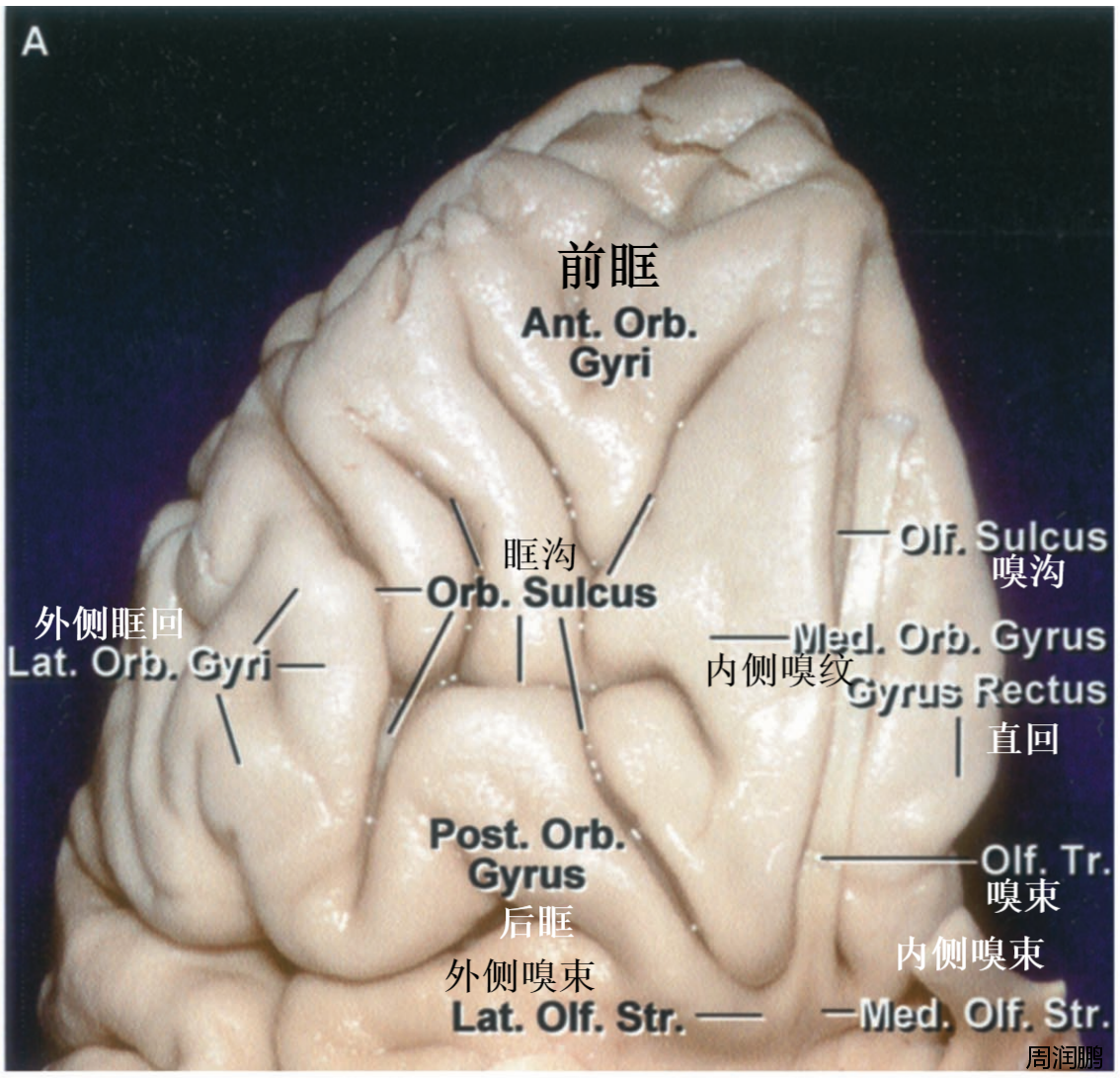

额叶

额叶的下表面从一侧到另一侧成凹面,坐落于筛板、眶顶和蝶骨小翼上。嗅沟(olfactory sulcus)位于嗅球和嗅束的上方,将额叶眶面分为内侧的带状皮层直回和外侧部较大的眶回,为一组不规则的脑回。眶回被大致呈“H”形的眶沟分为前、内侧和后、外侧眶组。前眶回位于(额)前极和“H”横肢之间,后眶回从H形的横肢向后延伸到达前穿质的前缘,外侧眶回位于H形外侧肢的外侧,内侧眶回位于H形内侧肢内侧和嗅沟之间。在深部水平,胼胝体膝部的前部和侧脑室额角在额叶眶面的上方向前伸展,可达的位置相当于“H”形眶沟的横部水平。内囊前肢、尾状核和豆状核位于前穿质和后眶回的上

方。在额下入路到达鞍上的过程中,额底的暴露范围位于额角、尾状核和豆状核的下方,尾状核和豆状核向下融合为基底核和隔核,前方有明确的边界,在后眶回和前穿质底上方形成一个巨大的灰质复合体。

额叶眶面:

A.嗅束Olf. Sulcus在前穿质前缘分为内侧嗅纹Med. Olf. Str.与外侧嗅纹Lat. Olf. Str.,直回Gyrus Rectus外侧的眶回被H形的脑沟分为前、后、内侧与外侧眶回。

B.另一个大脑标本,外侧眶回的最外侧与额下回眶部向连续。

C.绿色标记显示侧脑室额角Front. Horn及颞角Temp. Horn在半球深面的投影位置;室间孔For. Monro用黄色标记点显示,其位于乳头体前方。

D.切除右额叶下半以显露侧脑室额角:尾状核Caud. Nucl. 构成额角外侧壁,胼胝体嘴部构成额角底壁。豆状核Lent. Nucl.与尾状核Caud. Nucl.在内侧融合形成基底核Nucl. Basalis和隔核Nucl. Accumb.,基底核在前联合下方的核团内侧,隔核位于基底核前方。杏仁核位于豆状核下方,向上连接豆状核。

E.右侧大脑半球纤维解剖显示胼胝体膝部、嘴部与眶面的关系。

颞叶和枕叶

颞叶和枕叶的基底面由外侧缘没有中断的从前向后延续的相同脑回构成的。它们被纵行的长脑沟如侧副沟和颞枕沟,以及较短的鼻沟由内而外划分为海马旁回、颞枕回和颞下回的底面。海马旁回的基底面构成半球下面的内侧部,从颞极向后达胼胝体的后缘,其前端向内伸出形成钩回,前方与钩回之间没有明显的分界,后方则与扣带回的峡部和舌回融合。

侧副沟是最恒定的脑沟之一,始于枕极附近,向前延伸,平行且位于距状沟外侧,后方分开舌回和颞枕回,前方位于海马旁回和颞枕回之间。侧副沟在前方与鼻沟连续或不连续,鼻沟为沿钩回外侧缘走行的一个短脑沟。侧副沟位于颞角的下方,向上深嵌入基底面形成侧副隆起,位于颞角的底壁、海马的外侧。在后方,侧副沟也向深部嵌入,在三角形的房部底壁形成一个隆起称为侧副三角。可通过打开侧副沟的深部从下方暴露颞角。颞枕沟平行且位于侧副沟的外侧,将颞枕回和颞下回的基底面分开。

枕叶的下面覆盖在小脑幕上,它位于距状沟前端到枕前切迹的连线的后方,由舌回的下部、颞枕回的后部,以及从半球凸面到底面的部分枕外侧回组成。舌回向前方与海马旁回融合,枕叶下表面的标志是侧副沟和颞枕沟的后部延伸。

颞叶与枕叶基底面

A.两个不同大脑的颞叶和枕叶基底面。侧副沟分隔海马旁回和枕颞回,并向后伸入枕叶。两侧半球海马旁回均被一些从内向外的小脑沟分隔为若干小的片段。沿基底面的长轴构成中间带的枕颞回是不连续的,就像由凸面围绕下缘转向基底面的颞下回一样。沿钩回外侧缘走行的鼻沟向后与侧副沟相延续。

B.另外一个大脑,两侧的鼻沟均沿沟回外侧缘延伸,但不像A中一样与侧副沟相延续。海马旁回、枕颞回和题下回均分为多个不连续的片段。

C.放大观。黑针标出了侧脑室在半球基底面的投影。额角位于额叶基底面后内侧部的上方,体部位于中脑和丘脑的上方,颞角位于侧副沟和海马旁回的上方。在颞角的底部有侧副隆起.房部有侧副三角,二者覆盖在侧副沟深部的表面。

D.另一个颞叶的底面。钩回具有向前面对颈动脉池和侧裂池入口的前段和向后面对大脑脚和脚池的后段。前段和后段之间的尖端位于动眼神经的外侧。海马旁回的内侧面对位于中脑外侧面和海马旁回之间的环池。鼻沟沿钩回前段的外缘走行,向后与侧副沟相延续。钩回后段被钩回切迹分为上部和下部。

E.切除位于钩回切迹下方的钩回后段和海马旁回的内侧部,暴露钩回后段上半的下面,它向后延续为串珠样的齿状回,穹窿伞位于齿状回的上方,海马的头部折叠入钩回的后段。脉络裂沿外侧膝状体的外缘延伸,位于丘脑和穹窿伞部之间。

F.切除海马和齿状回而保留穹窿伞和附着在脉络裂上的脉络丛。脉络丛一边附着于穹窿伞,另一边则附着于丘脑的下缘。杏仁核构成颞角的前壁,并占据钩回前段的大部分。脉络丛和脉络裂的最低点即下脉络点,位于钩回后方。

G.切除穹窿伞和脉络丛,暴露颞角的顶壁。切除钩回前段的下部暴露杏仁核。保留位于视束下方的一小部分钩回后段。下脉络点为脉络丛在颞角内附着的最前点,也是脉络裂的最低点,位于海马头部的后方、外侧膝状体的前方和大脑脚的后缘。胼胝体毯构成房部的顶壁和外侧壁。

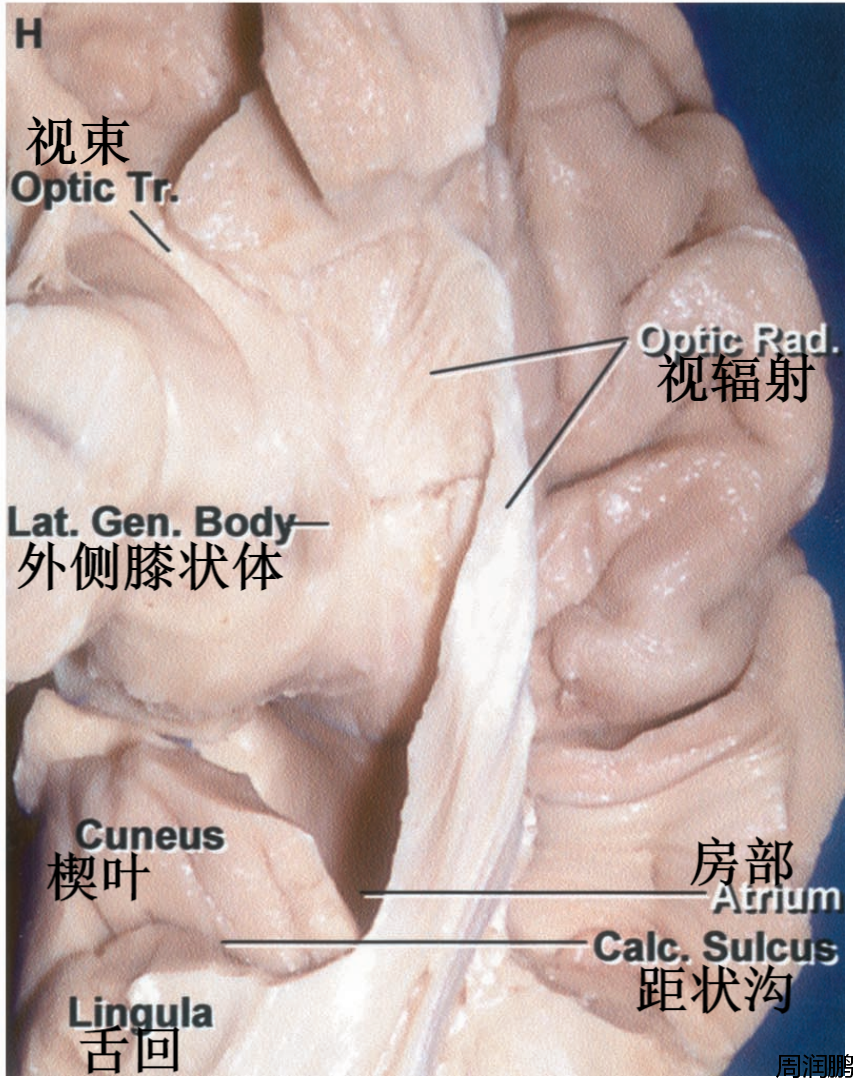

H.切除毯部纤维,暴露起源于外侧膝状体的视放射纤维,它行经颞角的顶壁,绕行颞角和房部的外侧壁。在视放射向后到达枕叶距状沟之前仅有一薄层毯部纤维把视放射与侧脑室颞角和房部隔开。楔叶构成距状沟的上缘,而舌回构成距状沟的下缘。

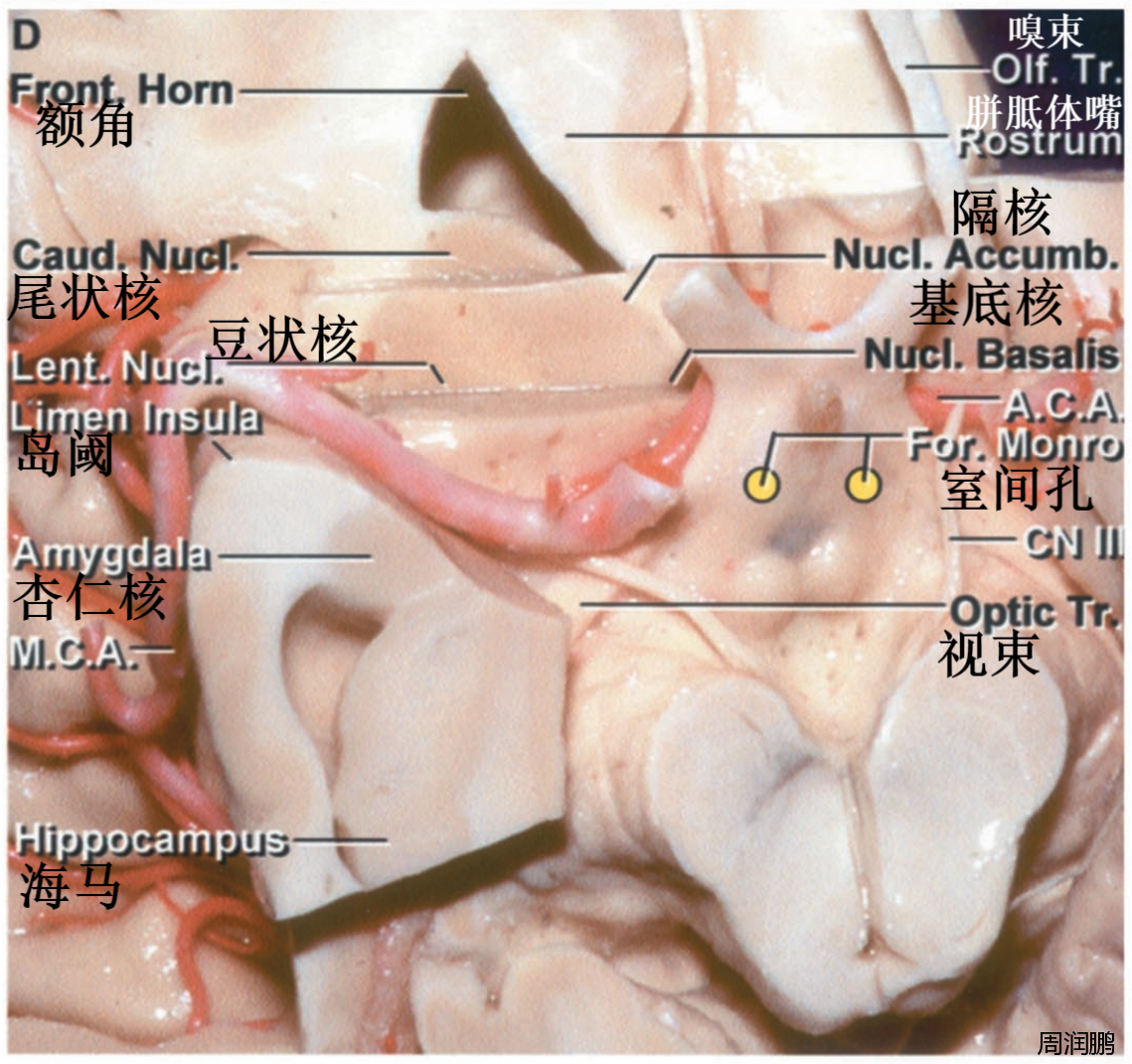

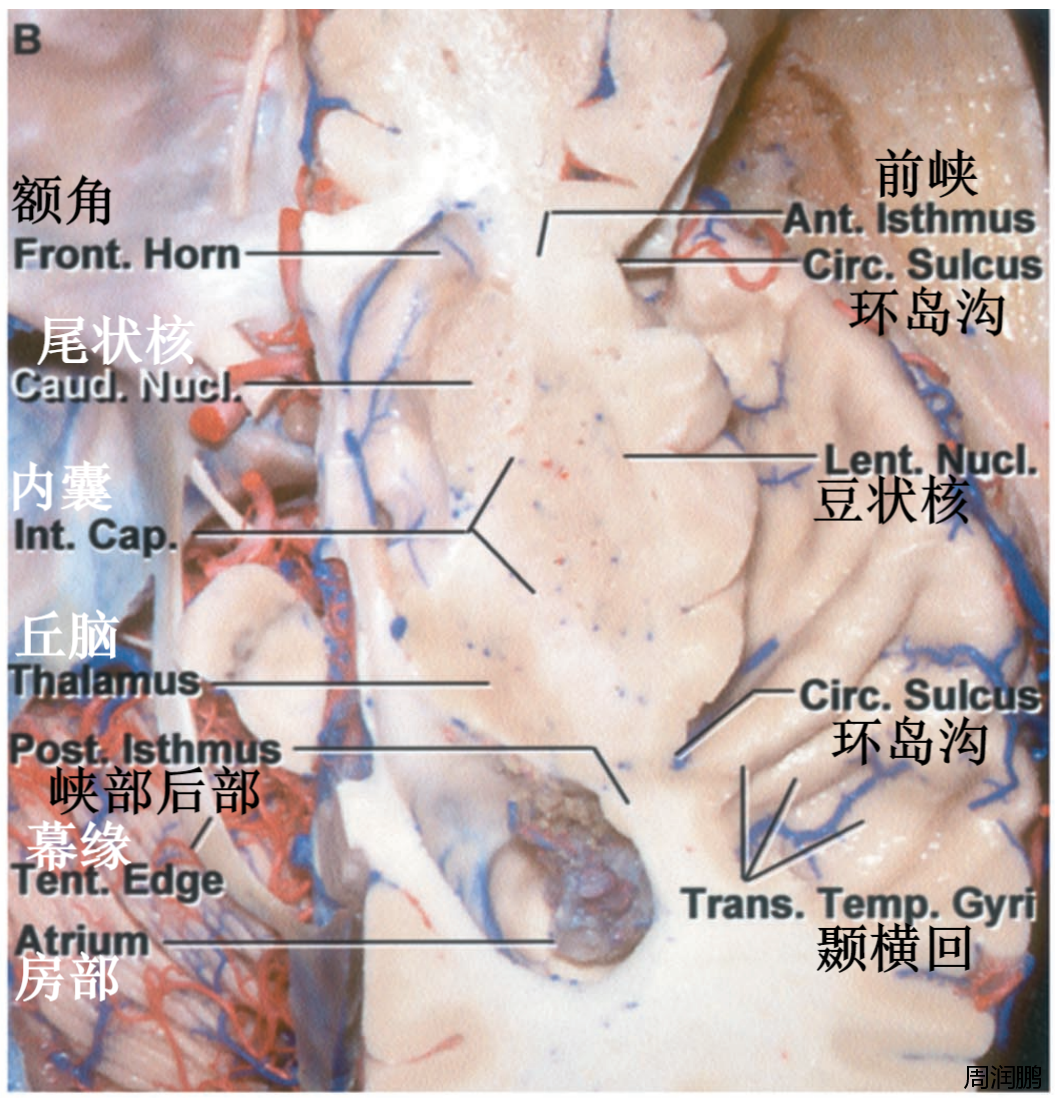

大脑核心区域

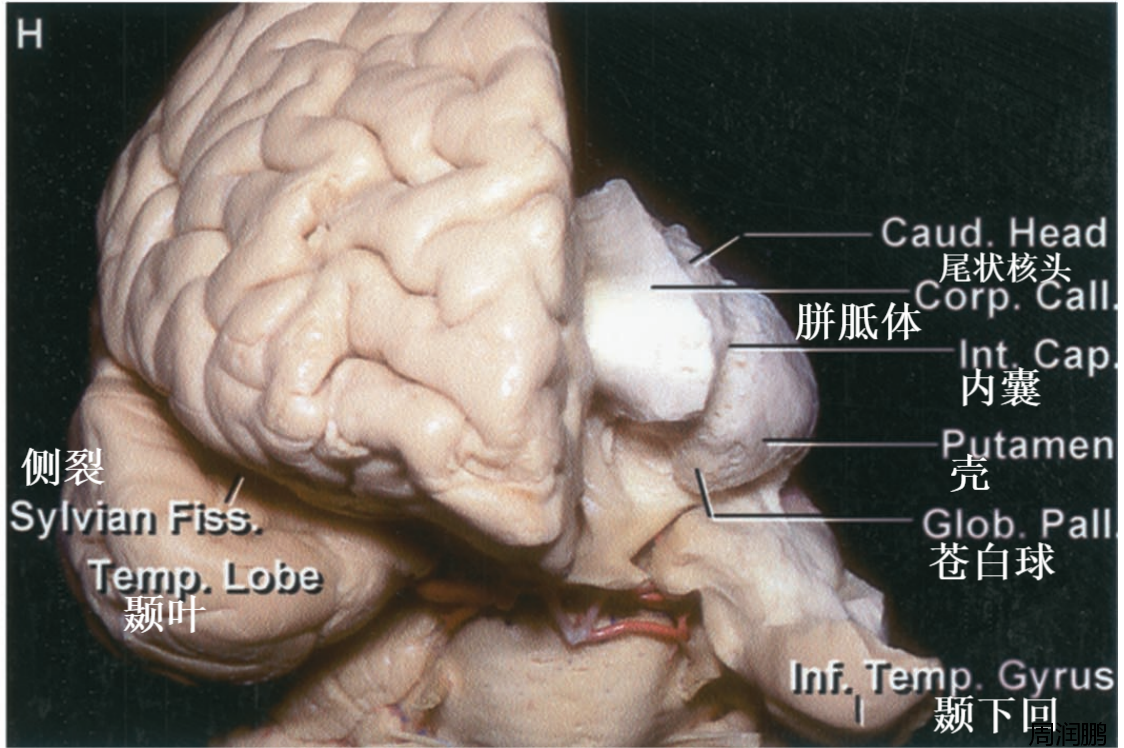

大脑半球的核心区域位于岛叶和中线之间,位于额下回三角部和盖部、中央前后回的下部、缘上回前部和颞上回的深面。核心区域的结构主要包括内囊、外囊、最外囊、尾状核、豆状核、屏状核、丘脑和穹窿。所有大脑半球与脑干和脊髓之间的信息传达均与穿经核心区域的纤维相关。

岛叶前部内侧核心区域的灰质大部分由尾状核、少部分由豆状核构成,而白质主要由内囊前肢构成。室间孔外侧从前向后达岛叶中部水平,尾状核在核心区域所占的比例明显减少,而豆状核(壳核和苍白球)逐渐成为主要成分,从前向后达岛叶中部水平内囊所占的比例也逐渐增加。从岛叶中部至岛叶后部水平,丘脑成为核心区域的主要灰质成分,代表内囊后肢的白质较前部大幅增加。

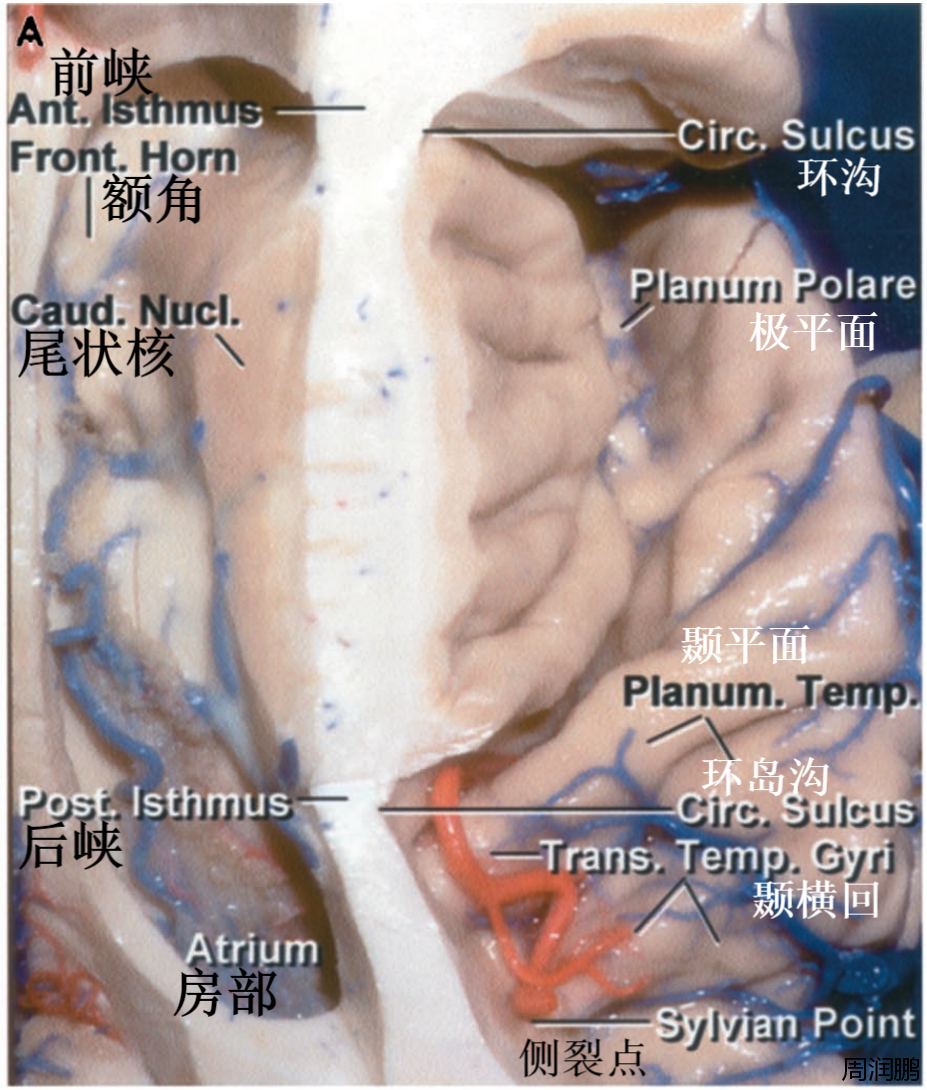

核心区域通过峡部与大脑半球的其他部分连接。峡部位于岛叶的岛环沟深部,部分峡部恰位于岛环沟轮廓的深方。峡部的前部分隔岛环沟和侧脑室额角,由很薄层的白质构成。在冠状切面上,额角的外缘和岛环沟好像互相相对,仅通过峡部分隔。峡部的后部也是如此,岛环沟和侧脑室房部仅由一薄层白质分隔形成峡部。颞横回向后内侧汇聚,指向峡部的外缘。峡部的下部连接颞叶和其余大脑半球,也被称为颞干(temporal stem),位于颞角顶壁与岛环沟之间。沿着岛环沟的下缘略向下方切开峡部可开放侧脑室颞角(岛下沟入路),但峡部下部的中部切开,将经过视放射和听放射纤维,恰位于其从外侧和内侧膝状体发出的外侧。峡部的上部分隔岛环沟的上部和侧脑室体部,此处峡部较其他部位厚,峡部的上部包含构成内囊的纤维。

经峡部的上、后和下缘直接切开可能损伤重要的运动、躯体感觉、视觉和听觉传导通路,切开前部造成损伤的风险较中后部切开小。Yasargil和Wieser行杏仁核海马切除术时,通过在岛阈后方切开1~2cm的岛环沟和下峡部到达杏仁核。在切开某一部分峡部到达核心区域的不同表面之前,应考虑各种手术路径。这些入路沿着外侧裂或纵裂,在半球底面和颅底之间,或通过侧脑室,提供了多种到达核心区域不同侧面的路径,到达这些深部结构的路径还将在讨论部分进一步述及。

核心区阈示意图:

大脑半球的核心:

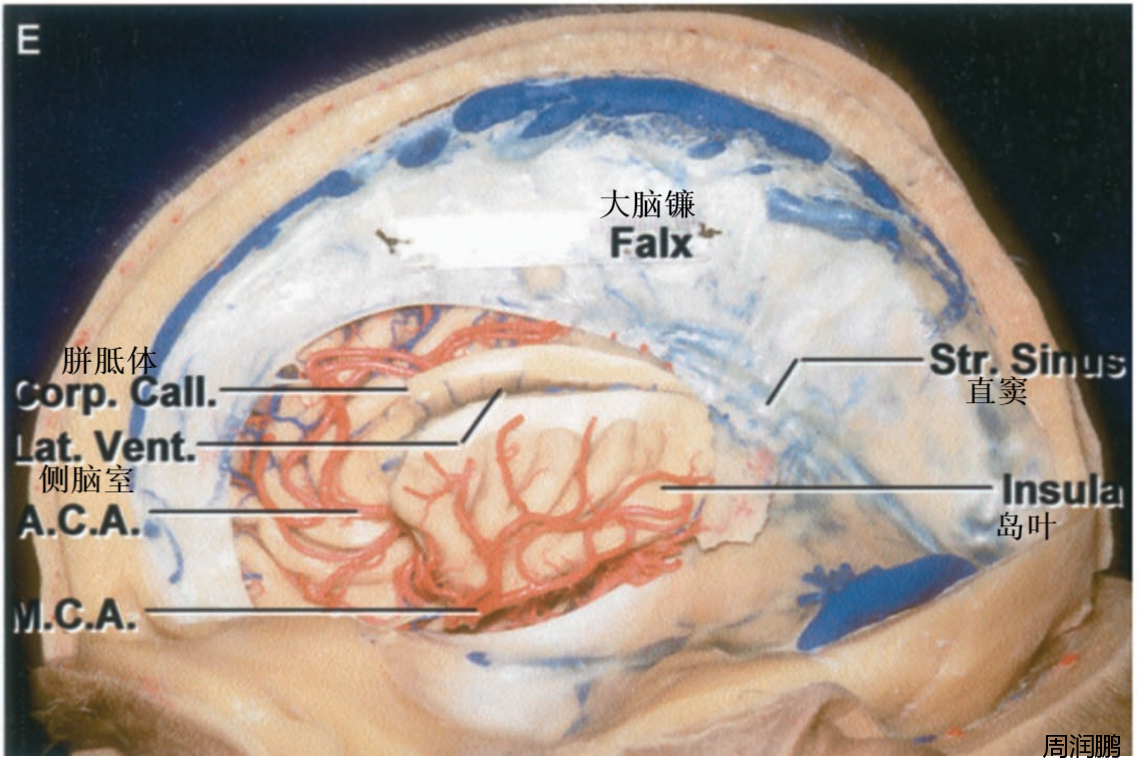

A.上面观:大脑半球核心外侧为岛叶表面,内侧为侧脑室和第三脑室,环岛沟Circ. Sulcus深方的窄条白质为大脑峡部Isthmus。峡部连接核心区域和大脑半球余部,传导一切与运动与感觉有关的纤维。颞横回Trans. Temp. Gyri位于岛叶后缘与外侧的颞平面Planum. Temp上,最前方为Heschl’s回。颞叶上表面缺少脑回的前部为极平面Planum Polare。侧裂点Sylvian Point为大脑中动脉最后一个岛叶分支发出发出并转向外侧的部位。

B.颞横回Trans. Temp. Gyri的尖端位于房部Atrium、环岛沟Circ. Sulcus后部及峡部后部Post. Isthmus外侧。中脑位于小脑幕切迹中央,丘脑位于中脑正上方。

C.岛叶、环岛沟、峡部上面观:环岛沟Circ. Sulcus完全沿岛叶Insula边缘走行,位于构成大脑峡部白质的表面。

D.向下牵拉左侧颞叶上面以暴露环岛沟下部以及环岛沟深部的峡部:环岛沟下缘切开薄层的峡部可显露颞角,但同时会损伤视放射、听放射以及内囊豆状核下部。在下峡部Lower Isthmus前部切开较短切口可避免损伤上述结构。

E.核心区域外侧面观。

F.切除所有核心区域结构,开放位于丘脑与穹隆之间的自然裂隙——脉络裂,穹隆体部Body Fornix、脚部Crus及伞部Fimbria构成脉络裂的外界。

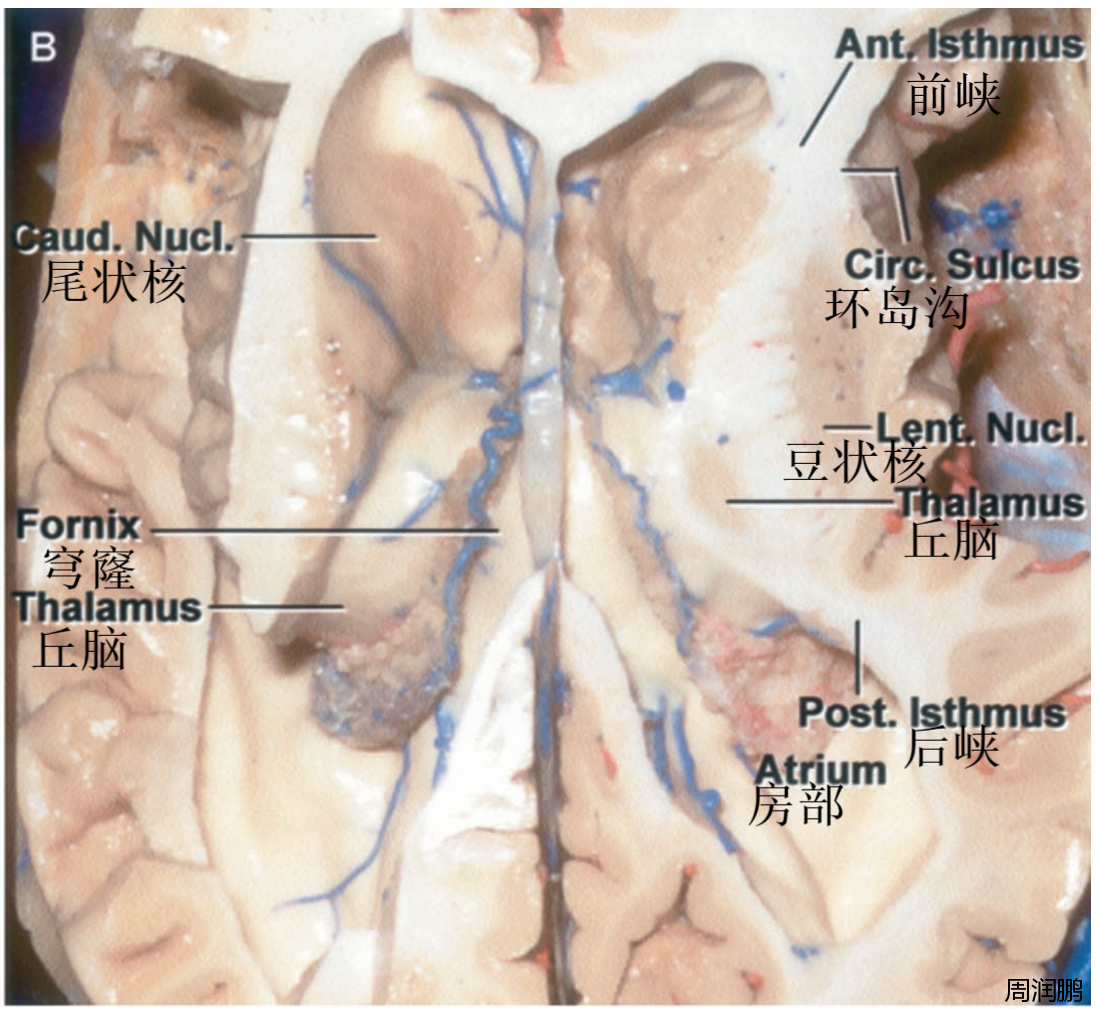

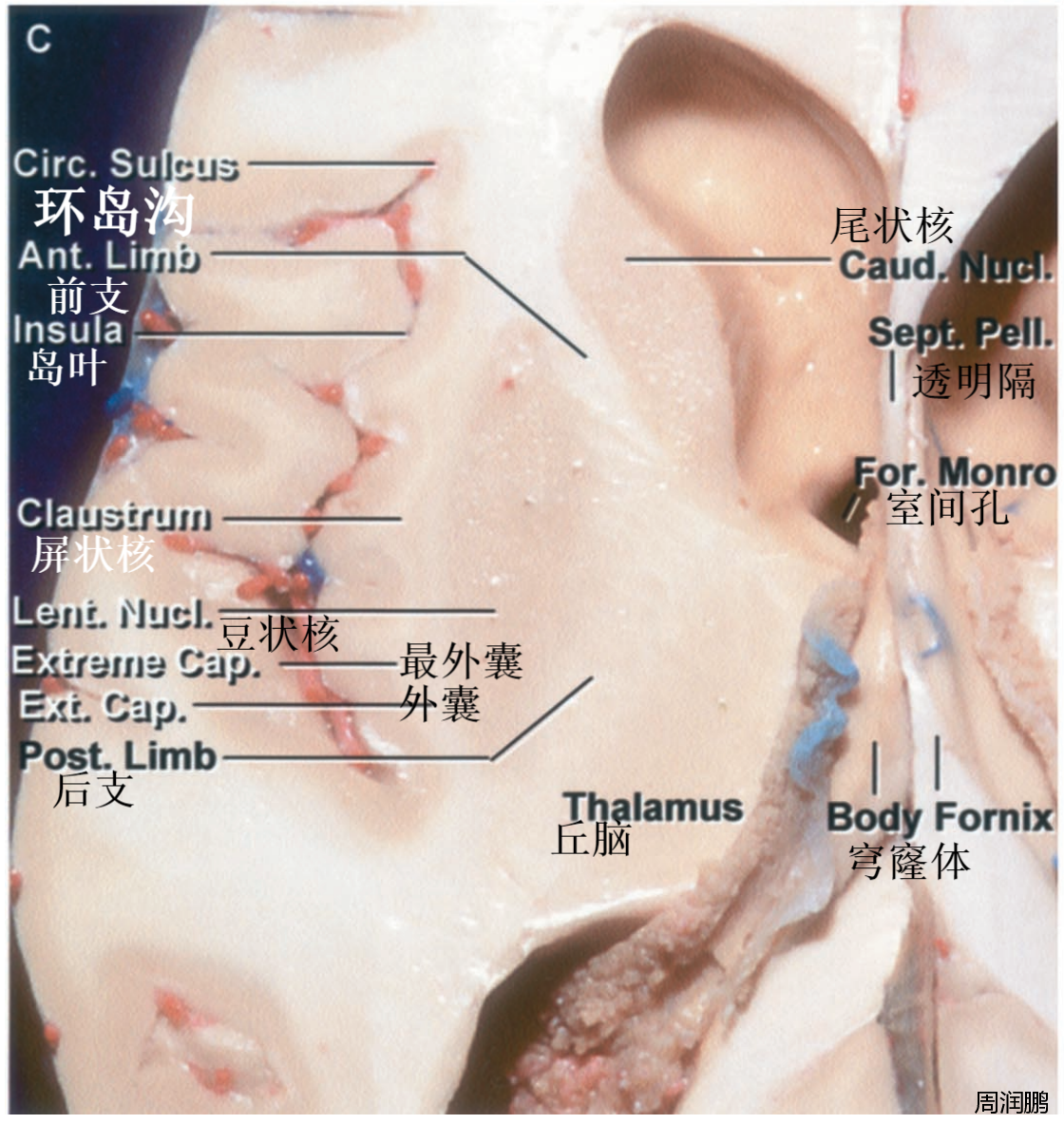

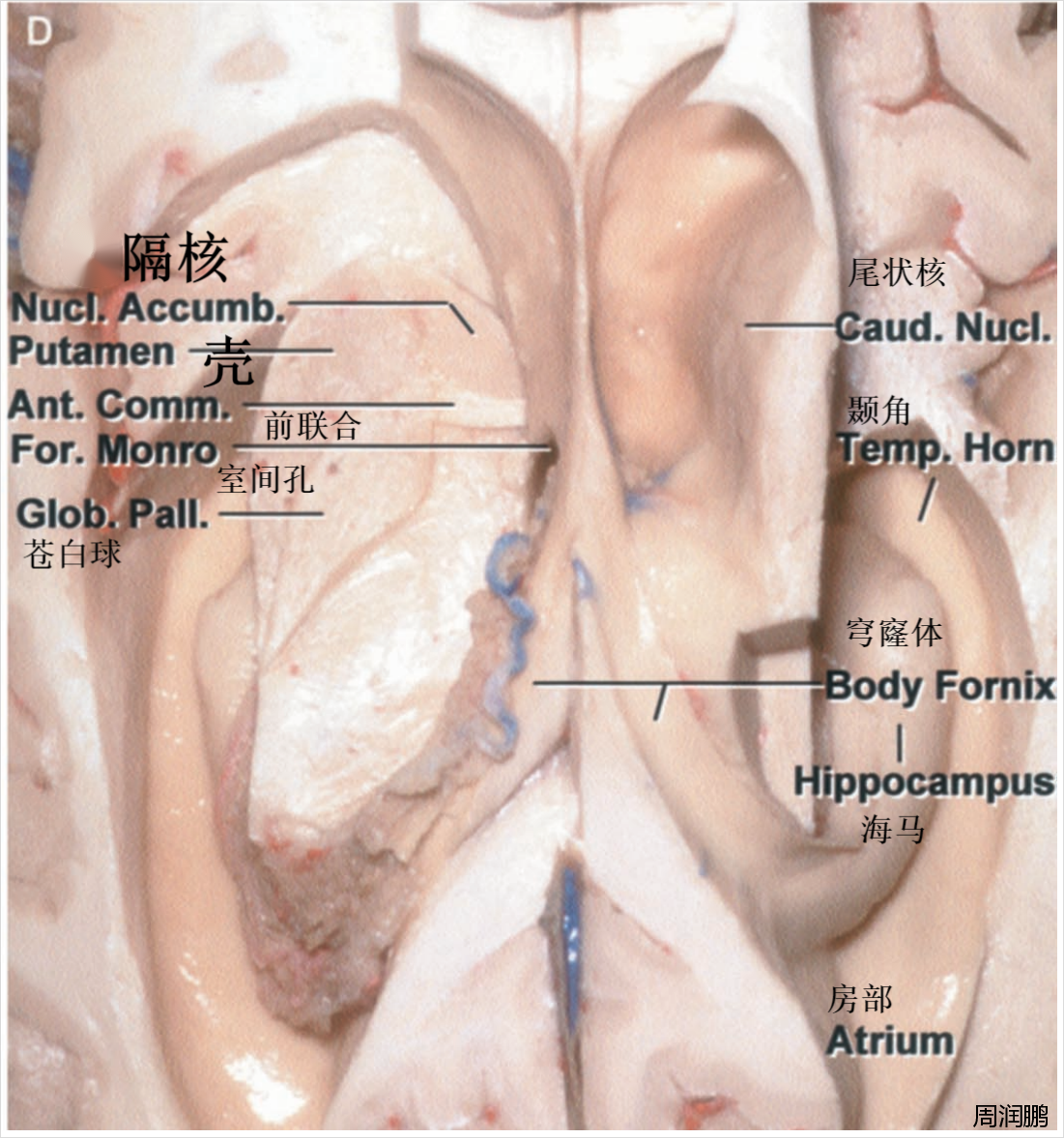

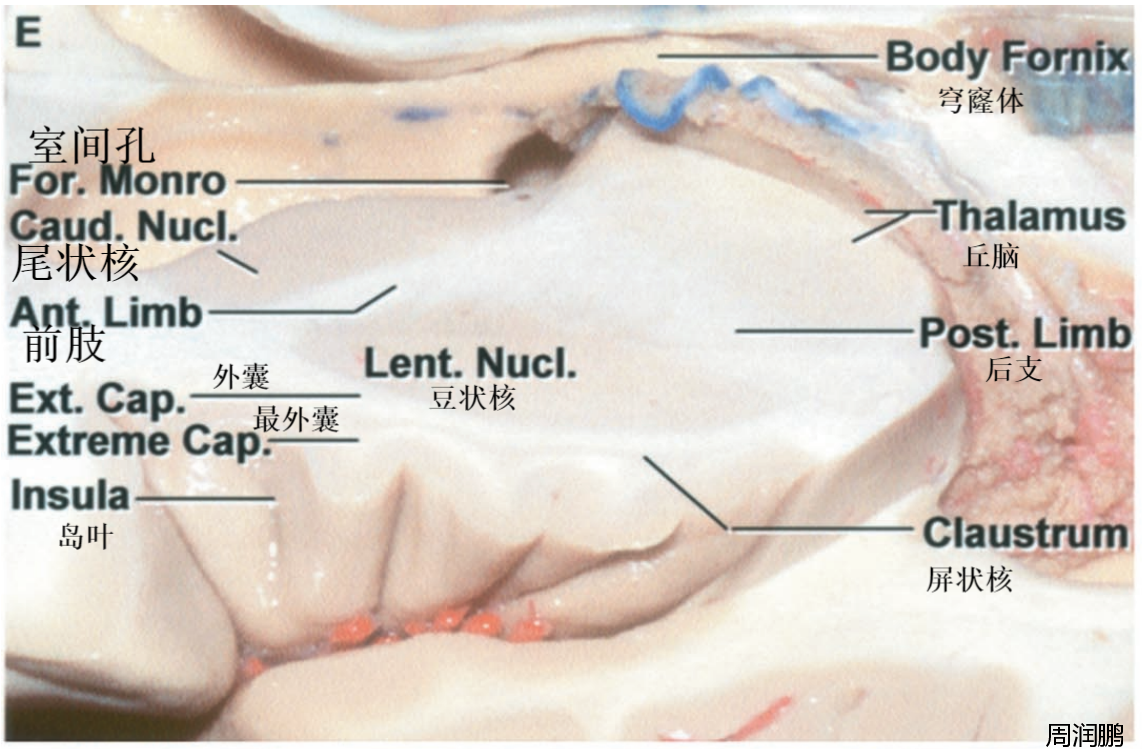

大脑半球核心区的逐层解剖:

A.上面观:核心区指位于岛叶、外侧侧脑室、第三脑室之间的部分脑组织,中央前回位于侧脑室体部后部Body和胼胝体压部外侧,已切除的中央后回与颞横回Trans. Temp. Gyri最前部(即Heschl’s Gyrus)相对。

B.室间孔水平轴切面:房部外侧壁与颞角顶壁通过切开环岛沟走行的脑白质而切除。

C.切除岛叶外侧面后部:脉络丛附着于脉络裂表面,从室间孔达位于海马头部后方的下脉络点Inf. Chor. Point。

D.切除岛叶皮质前部以完全显露豆状核:视放射与听放射行经内囊的豆状核下后部。

E.丘脑下缘及钩回上部放大观:钩回前部包括杏仁核Amygdala,与颈内动脉Car. A.及大脑中动脉M. C. A.相对;钩回后部包括海马头部Hippo. Head。外侧膝状体Lat. Gen. Body位于脉络裂Chor. Fiss.与海马体部Hippo. Body上方。下脉络点Inf. Chor. Point为脉络裂最下端,海马头部后方。

F.切除丘脑,将穹隆伞部牵向外侧,暴露伞部内侧的海马旁回Parahippo. Gyrus,大脑后动脉P. C. A.行经脚池和环池。切除距状沟上唇显露由舌回Lingula构成的下唇,距状沟深部在房部内壁形成一个明显隆起为禽距Calc. Avis。

G.切除脉络丛显露丘脑与穹隆之间的脉络裂,尾状核Caud. Nucl.与豆状核Lent. Nucl.形成一个核团,行于大脑中动脉与侧裂干顶壁上方,侧裂干顶壁由前穿质和额叶眶面后部构成。杏仁核Amygdala位于大脑中动脉后下方。

H.经下脉络点与杏仁核的矢状切面:海马头部Hippo. Head连接钩回后段Post. Seg.。大脑中动脉行经钩回前段Ant. Seg.上方,大脑后动脉和基底静脉Basal V.行经钩回后段内侧。

I.大部分丘脑被切除以显露脉络裂外缘的穹隆:尾状核、豆状核、基底核和隔核形成一个巨大灰质团块,位于额叶眶面后部和前穿质的上方。

J.经颞叶、钩回的轴切面:杏仁核占据钩回前段,海马头部Hippo. Head占钩回后段上部,穹隆伞部Fimbria起自海马表面。侧副沟于海马旁回外侧行于半球基底面,沟深部向上隆起为侧副隆起Coll. Emin.。

K.轴切面经左侧半球外侧裂、外侧膝状体、杏仁核与环岛沟。

L.经视束交叉切面,经丘脑下缘,视束Optic Tr.行于丘脑下缘外侧至外侧膝状体Lat. Gen. Body。

M.切除视束、岛叶及环岛沟,显露颞角和位于中脑与海马旁回之间的脑池:钩回前段Ant. Seg.面对颈内动脉及大脑中动脉,尖端对应动眼神经CN III;钩回后段Post. Seg.面对大脑脚、脚池、大脑后动脉及基底静脉Basal V.。

大脑半球和核心区的轴位交叉切面:

A.上面观。岛叶及岛环沟上缘以上的部分左侧半球被切除。在右侧半球表面上升的中央沟,在侧脑室体部后份的上方与半球上缘相交。岛环沟上缘以上部分的尾状核体部被切除。在前方,岛环沟位于尾状核头部前缘以上。岛环沟的后缘位于房部前壁的外侧。

B.右侧大脑半球的切面经过豆状核、丘脑和尾状核头部的上部,左侧的轴位切面保持在岛环沟上缘的水平。大脑峡部的前部位于额角和岛环沟前部之间,后部则位于岛环沟后部和房前部之间。

C.外囊、最外囊和屏状核位于岛叶和豆状核之间。左侧半球的轴位切面在室间孔的上方和外侧经过内囊,此处内囊膝部达脑室表面。内囊前肢以尾状核与额角分开,后肢则以丘脑与侧脑室体部分开,但膝部则达室间孔外侧的脑室表面。

D.左侧半球的切面降至额角下方的前连合水平。切面的前部经过额角和内囊前肢下方的深部灰质。在较高的平面上豆状核和尾状核被内囊前肢分隔,但在内囊前肢下方的平面上两个核团融合为一个灰质团块,位于前穿质和邻近的额叶眶面上方。尾状核和豆状核在前连合下方融合为基底核.隔核是在基底核的前方形成的大灰质团块,位于半球的基底部。

E.室间孔处的上外侧观,显示内囊膝部在室间孔外侧到达脑室表面。

F.前连合水平切面的上外侧观。此平面低于侧脑室额角和内囊前肢而高于前穿质,壳核、豆状核、苍白球和尾状核在此融合为一个大的灰质团块。内囊后肢位于豆状核和丘脑之间,在交叉切面上依然存在,而此时内囊的前肢已消失。在冠状交叉切面上,豆状核呈典型的双凸透镜形,但在轴位切面上豆状核由壳核和苍白球构成,形成泪滴状,前方为宽而圆的头,后方为点状的尾。杏仁核和海马头部被钩回隐窝分隔,位于豆状核的下方。

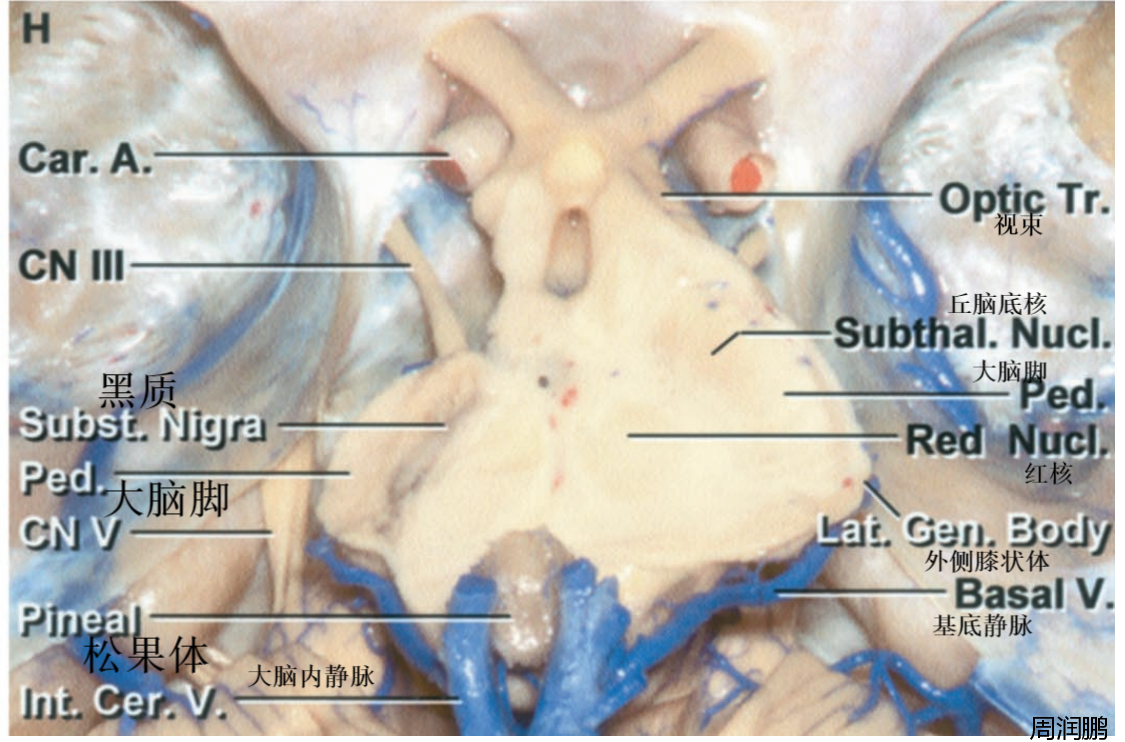

G.额角下方经过红核、丘脑底核和大脑脚上部的交叉切面上外侧观。此平面恰在前穿质的上方,豆状核和尾状核融合为基底核和隔核,形成巨大的灰质团块。红核位于中脑的中央,右侧丘脑底核呈双凸透镜形,位于大脑脚和中脑之间。

H.切除外侧裂上方的额叶基底面,暴露大脑脚的上缘及其后方的红核和丘脑底核。视束向外侧绕经大脑脚的上缘.左侧半脑干被斜行切开.暴露丘脑底核下方的黑质。

白质

大脑白质覆盖在表层的灰质下,位于皮层灰质和基底节灰质之间,包裹脑室。在胼胝体上方的水平切面上,每一侧半球的皮层下白质形成一个半卵圆形的团块,称为半卵圆中心。白质内包含三种类型的神经纤维:联络纤维连接同侧大脑半球内的不同皮层区域,联合纤维穿越中线连接两侧大脑半球,而投射纤维沿神经轴的方向上行或下行,连接皮层及尾部大脑和脊髓。穹窿含有投射纤维和联合纤维,将在下面的联合纤维部分中讨论。

白质纤维逐层解剖:

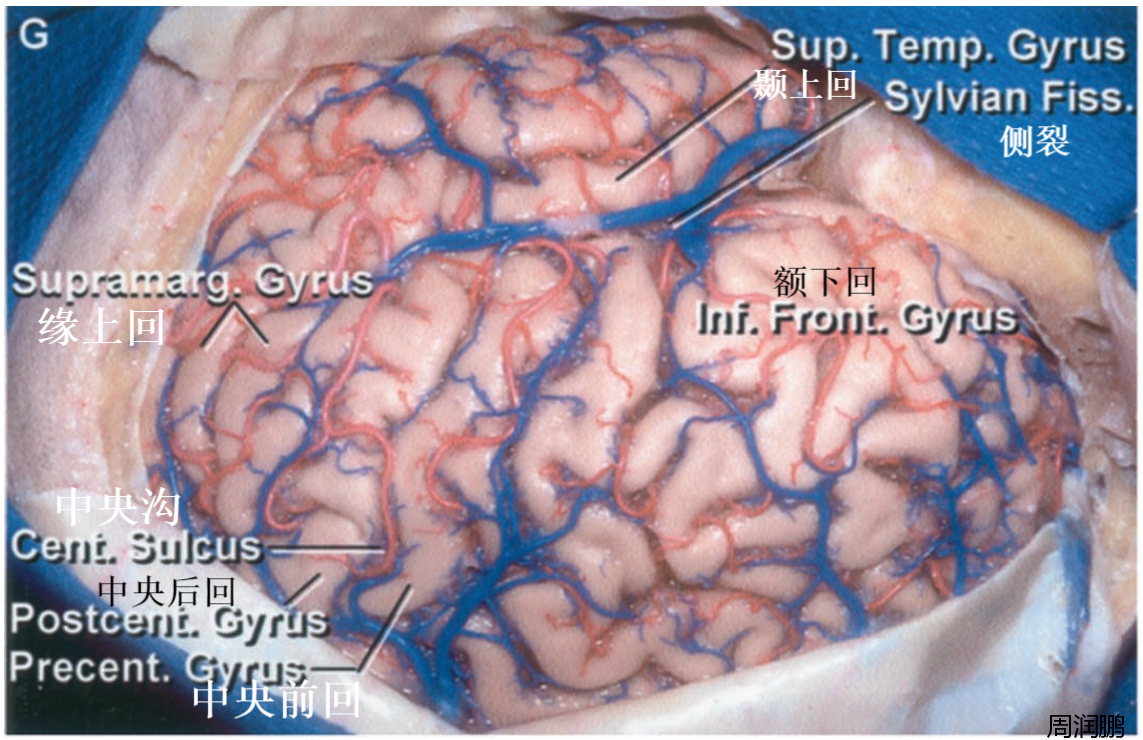

A.左侧大脑半球:中央前回Precent. Gyrus位于盖部Pars Operc.后方,中央后回Postcent. Gyrus位于缘上回Suramarg. Gyrus前方。

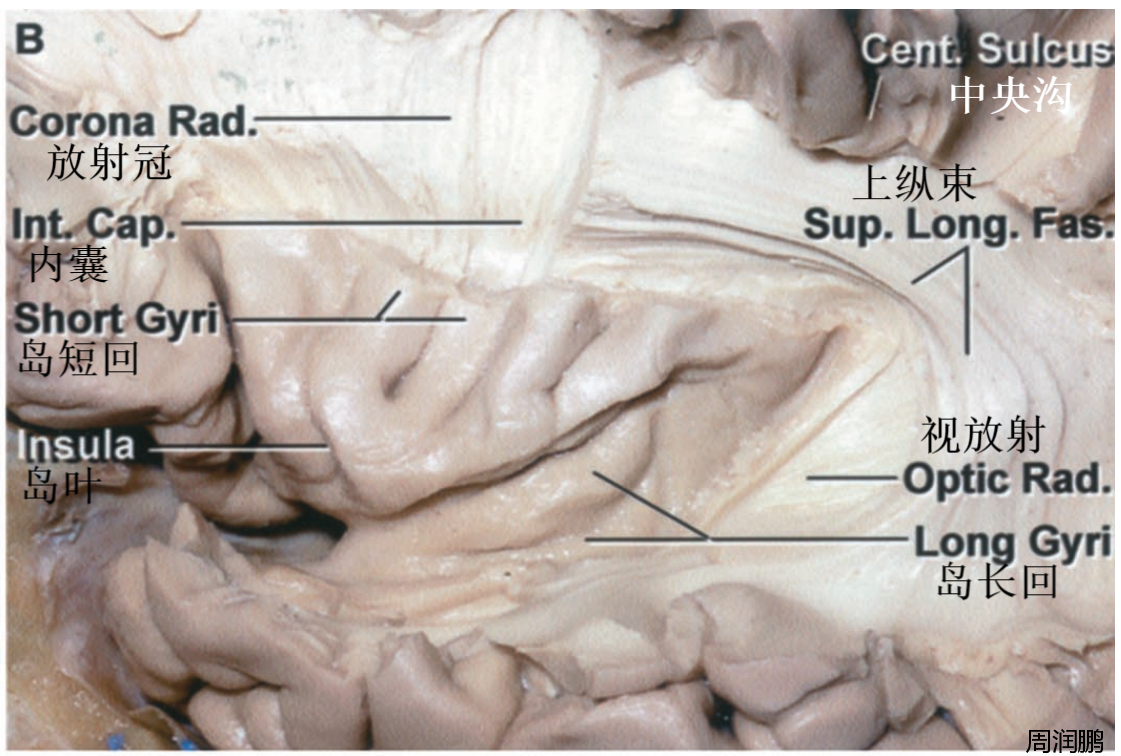

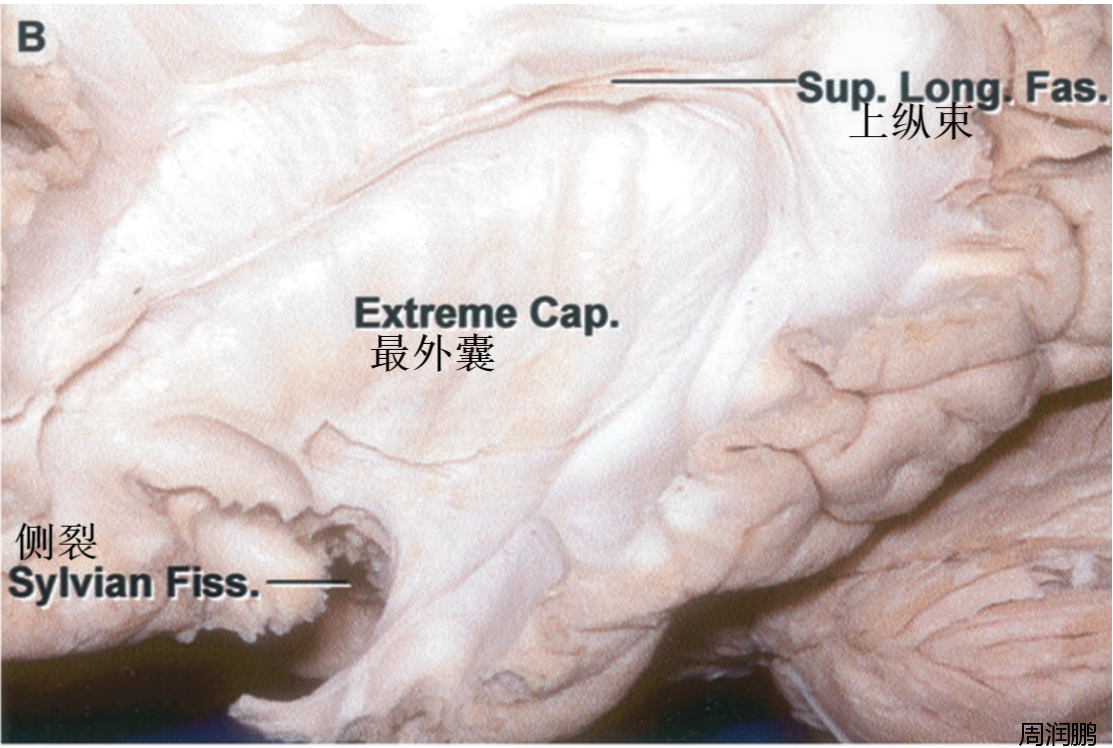

B.切除额颞顶叶以显露岛叶:放射冠Corona. Rad.和某些加入内囊Int. Cap.的纤维位于岛叶上方,岛叶表面由岛长回Long Gyri与岛短回Short Gyri构成,上纵束Sup. Long. Fas.绕经岛叶和豆状核外缘,视放射的豆状核后部位于岛叶后方及上纵束的深方。

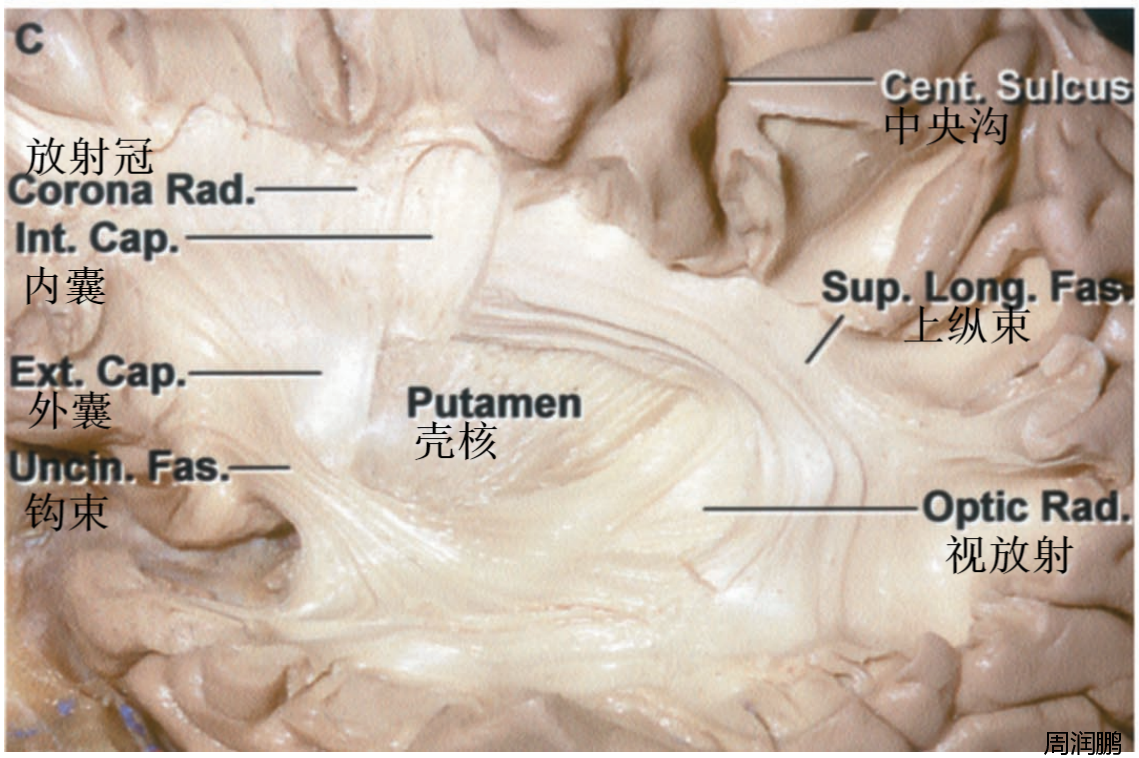

C.切除屏状核和外囊后部暴露壳核Putamen,钩束Uncin. Fas.连接额叶和颞叶,视放射Optic Rad.的豆状核后部暴露于豆状核后方,上纵束Sup. Long. Fas.经视放射的浅面和外囊Ext. Cap.、最外囊的深面。

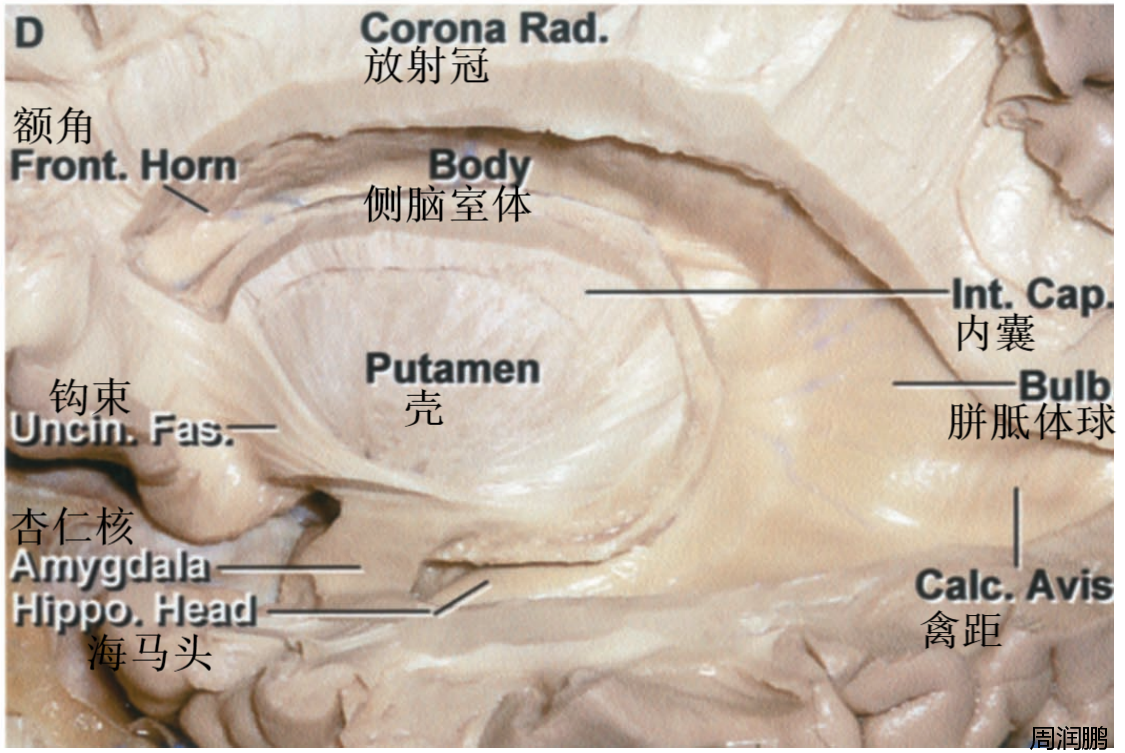

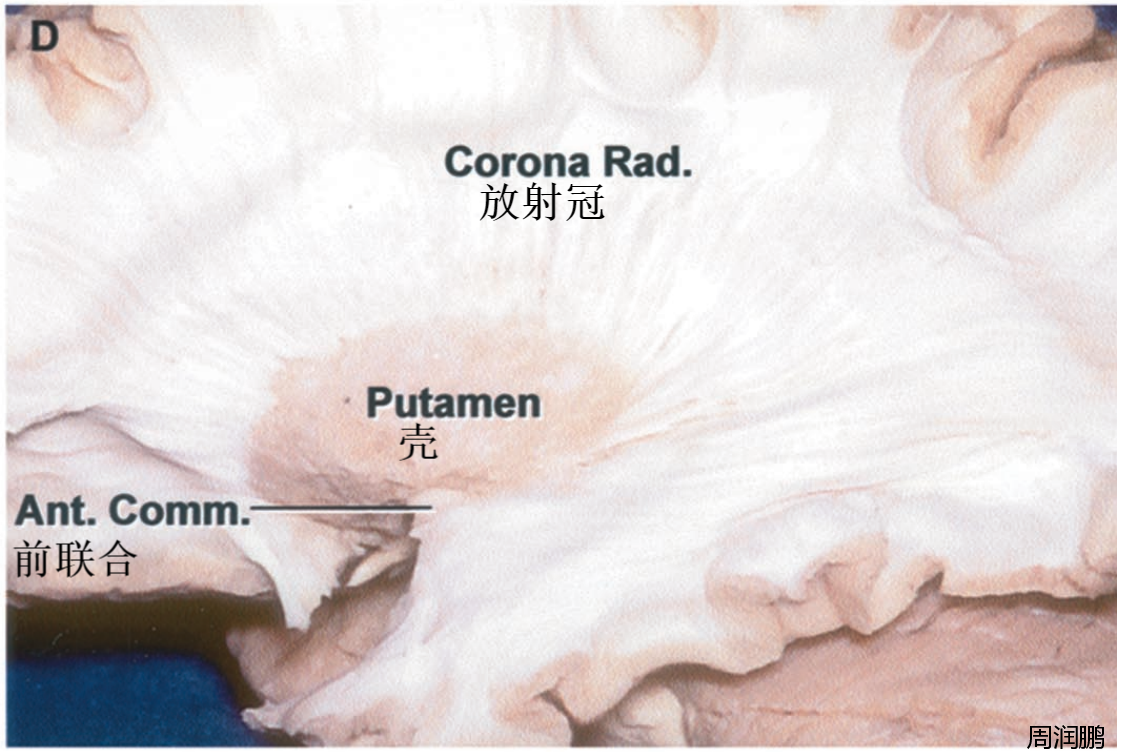

D.暴露侧脑室额角、体部、房部和颞角,切除壳核Putamen浅层的外囊纤维,内囊Int. Cap.行经豆状核内侧,豆状核外侧部分为壳核。

E.切除豆状核Lent. Nucl.后部与丘脑之间的内囊纤维,内囊前肢下行于尾状核Caud. Nucl.头与豆状核Lent. Nucl.之间,内囊后肢走行于豆状核与丘脑之间。海马头部Hippo. Head位于颞角底壁,杏仁核Amygdala构成颞角前壁。

F.放大观:距状隆起Calc. Avis.表面部分室管膜被切除,可见脉络丛Chor. Plex.附着于脉络裂。

G.切除豆状核,暴露内囊:内囊前肢较后肢颜色略深,前肢有连接于尾状核和豆状核之间的灰质桥。视束Optic Tr.向后走行达外侧膝状体Lat. Gen. Body;内囊纤维下降形成大脑脚,位于视束内侧。

H.G图前面观:壳核Putamen和苍白球Glob. Pall位于内囊Int. Cap外侧,尾状核位于内囊内侧,内囊前肢在尾状核头与豆状核之间下降。

联络纤维

联络纤维包括两种类型:短弓状纤维连接邻近的脑回,长弓状纤维连接相隔较远的脑回。长弓状纤维在短纤维的深部形成若干束。在我们的白质解剖标本中,钩束、扣带和上纵束是最特别且容易辨认的。另一个在脑室边缘的联络纤维是终纹。它起自杏仁核,沿尾状核和丘脑之间走行,在侧脑室壁内,位于丘纹静脉深面。

钩束

钩束是一个钩状的纤维束,围绕外侧裂干连接额叶和颞叶。它位于前穿质的外缘,岛叶前下部的边缘,它的纤维经过岛阈,在外侧裂的蝶部与岛盖部连接处形成隆起。钩束包括上部和下部,下部连接额叶眶面的脑回和海马旁回与其他颞叶内侧面的脑回,上部连接额叶上外侧面的脑回和靠近颞极的更外侧颞叶脑回皮层。

扣带

扣带位于大脑半球的内侧面,沿着扣带回的弯曲构成大部分扣带回内白质。它包括长、短两

种联络纤维,沿扣带回和胼胝体的弯曲走行,它连接胼胝体前部下方的胼胝体下区和嗅旁区、胼胝体上方的扣带回、位于胼胝体后部和下方的扣带回峡部和海马旁回。

上纵束

上纵束为最大的纤维束,位于豆状核和岛叶的上外缘。它从额叶弓形向后,经内囊外侧,穿过顶叶到达枕叶,然后弓形向下和向前至颞叶。解剖中稍欠明显的纤维束包括下纵束,接近颞角和枕角的壁,并以视放射和胼胝体毯与其分开,连接枕叶和颞叶。其他不太明显和深在的纤维束连接额叶、枕叶和颞叶。

投射纤维

投射纤维沿神经轴上下穿行,在丘脑以上水平这些投射纤维呈放射状排列,称为放射冠。放射冠向尾端延续为更加致密的内囊,内囊的纤维集中形成大脑脚。内囊是厚重的白质团块,外侧为豆状核,内侧为尾状核和丘脑。内囊包括前肢、后肢、膝部、豆状核后部和豆状核下部。内囊围绕豆状核的苍白球部内缘弯曲成直角,形成位于内侧的尾状

核和外侧的豆状核之间的前肢,以及位于内侧的丘脑和外侧的豆状核之间的后肢。两肢在膝部汇合,此处的纤维包绕苍白球的内侧尖端,后者位于室间孔的外侧,且膝部的纤维到达尾状核和丘脑之间的脑室壁表面。内囊前肢主要由连接前部和内侧丘脑、桥脑核团与额叶之间的纤维构成。内囊膝部除皮质丘脑纤维和丘脑皮质纤维外,还包含至颅神经运动核的皮质核束纤维。内囊后肢除连接丘脑和皮质的纤维外,还包含支配上下肢和躯干运动核团的皮质脊髓纤维。支配上肢的纤维较支配下肢的纤维靠近膝部。中央前回位于后肢的浅面。

有些内囊纤维围绕豆状核的后缘弯曲,称为豆状核后纤维;另外一些纤维经过豆状核下方,称为豆状核下纤维。内囊后肢的豆状核下部包含从内侧膝状体发出投射至颞横回及邻近颞上回的听觉中枢的听放射纤维,以及从外侧膝状体至距状沟的视放射纤维。部分视放射的纤维也通过豆状核后部,但大部分经过豆状核下部。

视放射与颞角的顶壁、外侧壁和房部外侧壁之间仅由一薄层的毯状纤维隔开,投射至距状沟上唇的纤维离开外侧膝状体的上部后几乎直接围绕房部的外侧面向后走行,到达纹状的视觉皮层;来自外侧膝状体下部的纤维终止于距状沟的下唇,一开始在颞叶内弓形向前和向下形成Meyer's襻,然后向后加入视放射的其他纤维。

视放射的纤维分为前、中、后三组。前组纤维称为Mayer's襻,负责上半部视野,最初向前行于颞角的顶壁内,通常向前最远可达颞角的尖端,并钩绕房部的外侧和下方以及枕角,到达距状沟的下唇;中组负责黄斑视野,沿颞角的顶壁向外,并转向后方沿房部和枕角的外侧壁走行;后组负责下半部视野,直接向后沿房部和枕角的外侧壁止于距状沟的上唇。

联合纤维

联合纤维连接成对的大脑半球,最大的是胼胝体,前连合是较小的纤维束。

胼胝体

胼胝体位于两侧大脑半球之间、纵裂的底部和侧脑室的顶壁。胼胝体构成侧脑室壁的最大部分,参与侧脑室五个壁的形成。它的前半位于额下回上部深面的中线上;后部即压部,位于缘上回和中央前、后回下1/3的深面。胼胝体分为五部分:前两个部分为嘴部和膝部,中央部为体部,后两个部分为压部和毯部。前部弯曲的膝部,包绕并构成侧脑室额角的前壁和邻近部分的顶壁。膝部向下移行为嘴部,逐渐变细变薄,构成额角的底壁,继续向下经前连合的前方延续为终板。膝部发出一个大的纤维束即小钳,构成额角的前壁,连接两侧额叶;小钳斜向前外潜行,与额角的前壁一样。膝部向后移行为胼胝体中部即体部,位于侧脑室体部的上方。压部为厚而圆的后端,位于松果体和房部内侧壁上部的背侧。压部发出大的纤维束即大钳,潜行向后连接枕叶,在房部和枕角的内侧壁形成一个膨隆,称为胼胝体隆起。另一个纤维束为胼胝体毯,起自体部的后部和压部,向外侧和下方展开,形成房部、颞角和枕角的外侧壁和顶壁。毯部将视放射的纤维与颞角和房部分开。扣带回围绕并以胝体沟与胼胝体分开。

前连合

前连合为一小束在穹窿柱的前方跨越中线的纤维。它构成第三脑室的前壁,外形类似于自行车把,连接两侧嗅结构和颞叶脑回。

穹窿

穹窿是海马结构的主要传出通路,同时包含联合和投射纤维。穹窿是一个在侧脑室壁内围绕丘脑的“C”形结构,与皮层表面之间的关系类似于丘脑外侧缘。穹窿从海马至乳头体,包括四个部分:伞部、穹窿脚、体部和穹窿柱。它起自颞角底部海马的脑室面,纤维沿海马的内侧缘聚集,直接行向后方。伞部和齿状回之间以伞齿沟(fimbriodentate sulcus)分开。穹窿伞向后沿外侧膝状体的外缘,与膝状体、视放射和听放射之间以脉络裂分开。穹窿伞向后移行为穹窿脚,在房部的内侧围绕丘脑枕的后面,弓形向内上方朝向胼胝体压部的下面。在侧脑室房部和体部的交接处,两侧的穹窿脚对合在一起,形成穹窿的体部,在侧脑室体部内侧壁的下部位于丘脑的上方和透明隔的下方。在丘脑的前缘穹窿的体部分为两个穹窿柱,在室间孔的前上缘弓行,融入第三脑室壁,经前连合的后方下降到达乳头体参与构成。在胼胝体压部的下方,一薄层纤维称海马联合,连接两侧穹窿脚的内侧缘。体部和脚部位于中央前、后回下部的深面,伞部位于颞上回下部的深面。各部均位于岛叶后部的深面。在侧脑室的体部,穹窿的体部位于内侧壁的下部;在房部,穹窿脚位于前壁的内侧;在颞角,穹窿伞部在颞角底壁的内侧。

穹窿的内缘构成了脉络裂的外缘,裂隙位于丘脑和穹窿之间,上有脉络丛附着。脉络裂为一个“C”形的弓,从室间孔开始贯穿侧脑室的体部、房部和颞角。脉络裂分为三个部分:体部位于穹窿体部和丘脑之间,房部位于穹窿脚和丘脑枕之间,颞部位于穹窿伞部和丘脑终纹之间。侧脑室的脉络丛通过称为脉络带的室管膜覆盖附着于穹窿和丘脑。脉络裂为累及侧脑室体部、第三脑室和颞叶显微神经手术的最重要标志。在侧脑室体部,脉络裂可作为第三脑室的途径。在颞部,它将颞叶切除过程中可以切除的外侧结构和需要保留的内侧结构分开。

透明隔

透明隔伸展于胼胝体前部和穹窿体部之间,包括成对的两层,在中线上分隔侧脑室的额角和体部。在额角,透明隔附着于胼胝体嘴下方、前方的膝部和上方的体部;在侧脑室体部, 透明隔附着于上方的胼胝体体部、下方的穹窿体部。 透明隔向后消失于穹窿体部与胼胝体压部连接处。在 中线上两侧透明隔之间有可能有一个腔隙,即透明隔间腔。

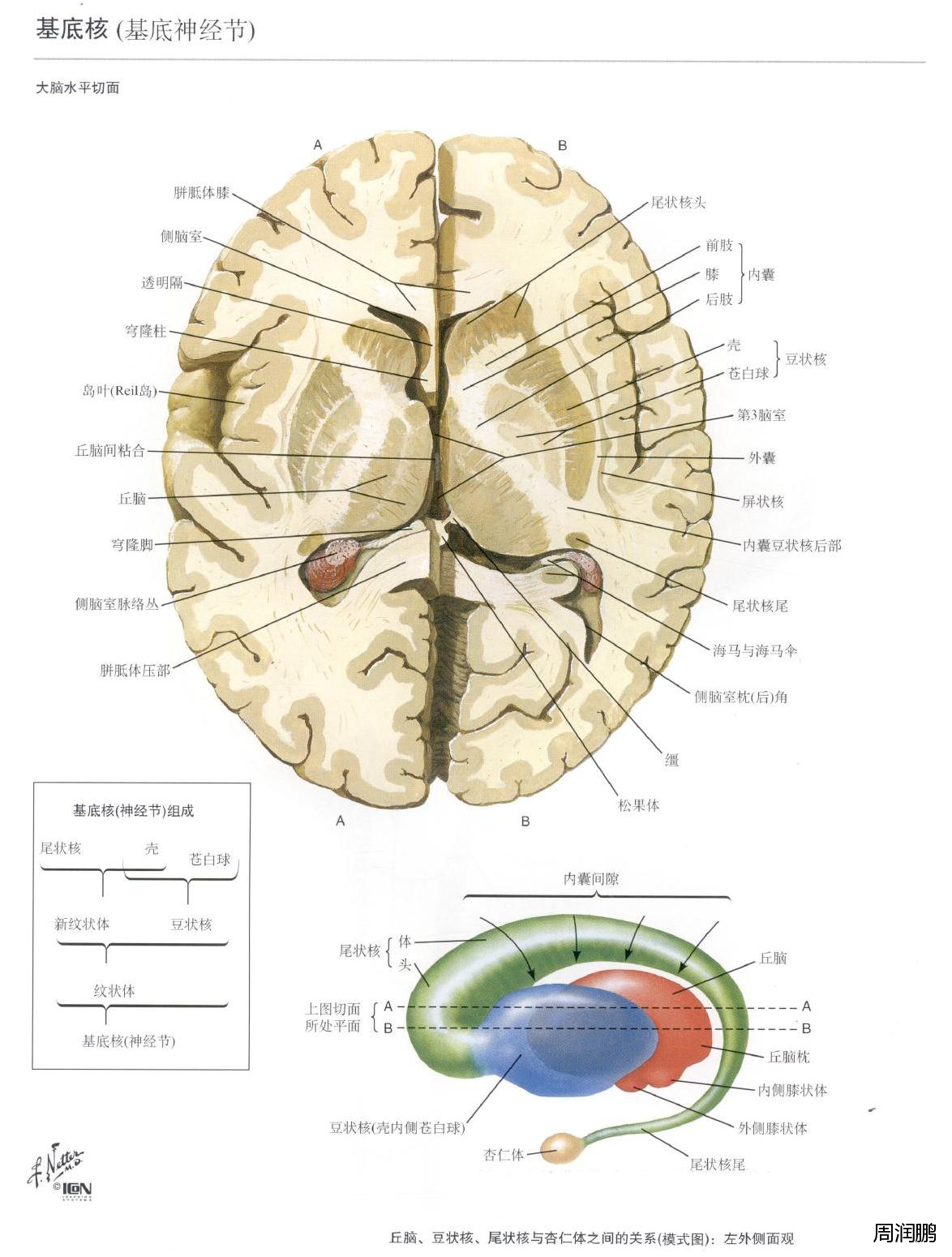

核心区灰质

半球的核心区是半球深部四个主要灰质核团所在的地方,它们是尾状核、壳核、苍白球和丘脑。壳核和苍白球在冠状切面上共同形成透镜的形状,称为豆状核。丘脑与其他核团以内囊分开。皮层下神经核团包括尾状核、豆状核和杏仁核,一起称为基底节。杏仁核位于核心区以外的内侧颞叶,已在以上与颞叶内侧面一起讨论过。尾状核和豆状核的上部和后部被内囊分开;但在前下方,内囊前肢的下方和前穿质的上方,它们融合为一个核团。再向内侧,在前连合和胼胝体嘴部的下方,它们之间的界线消失,融合为基底核和隔核。尾状核的尾部与杏仁核融合,杏仁核则在上方和苍白球的下面融合。在丘脑的下缘和大脑脚内侧的基底灰质结构轴状切面上出现的两个核团是丘脑底核和红核。丘脑底核为双凸透镜样结构,位于大脑脚的内侧和黑质的上方,黑质位于丘脑底核的下方,红核则位于中脑的中央。

尾状核

尾状核是弓状的“C”形结构,包绕着丘脑的外侧。它有一个巨大的头部,向下逐渐变窄成小的体部和尾部。体部从头部向后,与丘脑之间以终纹和丘纹静脉隔开。头部和体部较大,在侧脑室额角和体部形成隆起,并参与其外侧壁的构成。长而纤细的尾部沿丘脑枕的外缘,在房部内弓形向下,参与构成部分的房部外侧壁;尾部经过颞角的壁前接杏仁核和豆状核下部的结合部尾部纤细,不像头部在额角和体部一样在房部和颞角形成隆起。在侧脑室体部,尾状核位于丘脑的上外侧缘;在房部,它位于丘脑的后外侧;在颞角,它位于丘脑的下外侧。

豆状核

在冠状切面上,豆状核是一个楔形或凸透镜形结构,位于岛叶和内囊前、后肢之间。它的外侧面完全位于岛叶的内侧,略小于岛叶的表面面积。它的前缘不像尾状核头部那么靠前,隔内囊的前肢与其相对;它的后缘没有丘脑的后部靠后,隔内囊的后肢与其相对。豆状核的前缘有前连合形成的沟,其前下部与尾状核头部的下部融合,位于内囊前肢的下方和前穿质的上方。它被一薄层的白质,即外髓板分为外侧较大的鞘核和内侧较小的苍白球。壳核是基底节最大的核团,呈蛋壳样覆盖苍白球。苍白球被内髓板分为内侧部和外侧部。内囊的前肢行经豆状核的前缘将其与尾状核头部分开,内囊的后肢经过豆状核的后缘将其与丘脑分开。屏状核为一薄层灰质,位于岛叶皮质与壳核之间,与壳核之间以薄层的白质即外囊分开,与外侧岛叶的皮质皮层之间以另外的白质即最外囊分开。

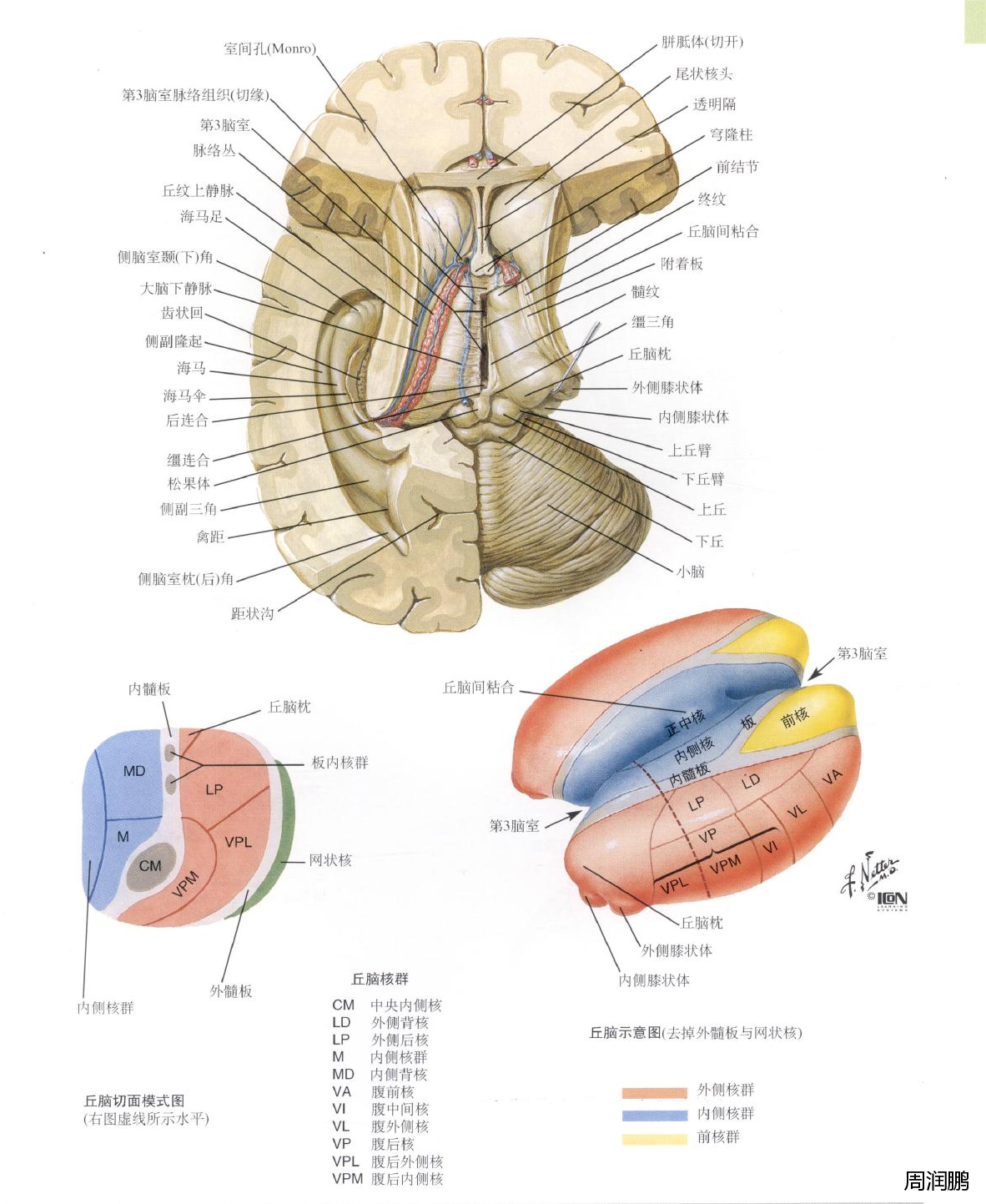

丘脑

丘脑在脑干的上端,位于侧脑室的中心。它的位置相当于岛叶后半、中央前后回下部及颞上回的邻近部分。覆盖丘脑前核表面的隆起称丘脑前结节,形成室间孔的后缘。丘脑在后方到达后连合的水平,下方到达下丘脑沟的水平,它的上缘构成侧脑室的底。终纹和丘纹静脉位于丘脑的背外侧,丘脑和尾状核的交界处。每侧侧脑室包绕着丘脑的上、下和后表面。膨隆的后部为丘脑枕,参与构成幕上三个不同结构的壁:丘脑枕的后外侧部构成侧脑室房部前壁的外侧半,后内侧部由穹窿的脚覆盖且穹窿内侧的部分构成四叠体池的前壁,下外侧部膝状体部分构成部分环池的顶壁。丘脑的内侧部构成第三脑室外侧壁的上部。

丘脑解剖示意图:

左侧大脑半球纤维的逐层解剖:

A.切除外侧裂的岛盖唇.显示岛叶。上纵束围绕岛叶和豆状核的外缘行于深部白质内。

B.切除岛叶表面的灰质,显示将岛叶皮质和屏状核隔开的最外囊。上纵束呈弓形围绕岛叶和豆状核的外缘,连接额叶、顶叶、枕叶和题叶。

C.切除最外囊,保留一小片下部屏状核。外囊将屏状核和豆状核分开,位于屏状核深面。部分外囊的纤维被切除,暴露壳核的外侧面。上纵束被切除。钩束位于岛阈的深部连接额叶和颞叶。

D.切除外囊显露壳核。连接颞叶和隔区的前连合暴露于壳核的下方。放射冠分散于壳核周围。

E.切除壳核后部,显示分隔壳核和苍白球的外髓板。围绕壳核的白质隆起(红色箭头)由胼胝体和放射冠的交叉纤维形成。视放射经过内囊的豆状核后部和豆状核下部,到达视觉皮层。前连合的纤维向外进入颞叶。

F.切除全部壳核,暴露苍白球的外侧面。前连合行经苍白球前部的下方,连接尾状核和豆状核之间的灰质桥,穿经内囊的前部,使其外观发黑。

G.切除苍白球后部而保留前部,内囊灰质横行经过内囊的前部。

H.视束向后走行至外侧膝状体,可以见到三束视放射纤维:前束位置较深,呈襻状向前绕经颞角的上方,然后转向后方:中束向外穿行于颞角的上方:第三束经房部的外侧向后到达距状沟。

I.切除视放射的豆状核后部,暴露将视放射同脑室壁分开的毯部。打开房部的外侧室管膜壁,切断前连合并切除其外侧部。用剥离子抬起视放射的中部。

J.切除视放射以暴露连接杏仁核的尾状核尾部,进一步向后暴露视束。终纹在尾状核尾部内侧走行,含有来自杏仁核的纤维,并投射至隔区、丘脑和乳头体。

K.切除侧脑室的外侧室管膜壁,部分侧脑室上方的胼胝体纤维束被保留。距状隆起突入房部和枕角的内壁。距状隆起表面的白质窗(黄色)暴露了距状沟深部的皮层灰质。红针的位置定位深部室间孔的外侧,内囊的膝部恰位于室间孔的外侧。内囊的前肢在红点的前方和尾状核头的外侧,内囊后肢位于室间孔后方,内囊在视束水平的下方连接大脑脚。

L.将尾状核头折向下方,暴露室间孔,穹窿柱位于室间孔的前上方,透明隔位于胼胝体嘴部的上方,杏仁核位于视束的下方。

M.抬起尾状核尾部,可见终纹起自杏仁核,侧副隆起覆盖在侧副沟的深部的表面。尾状核尾部连接杏仁核。

讨论

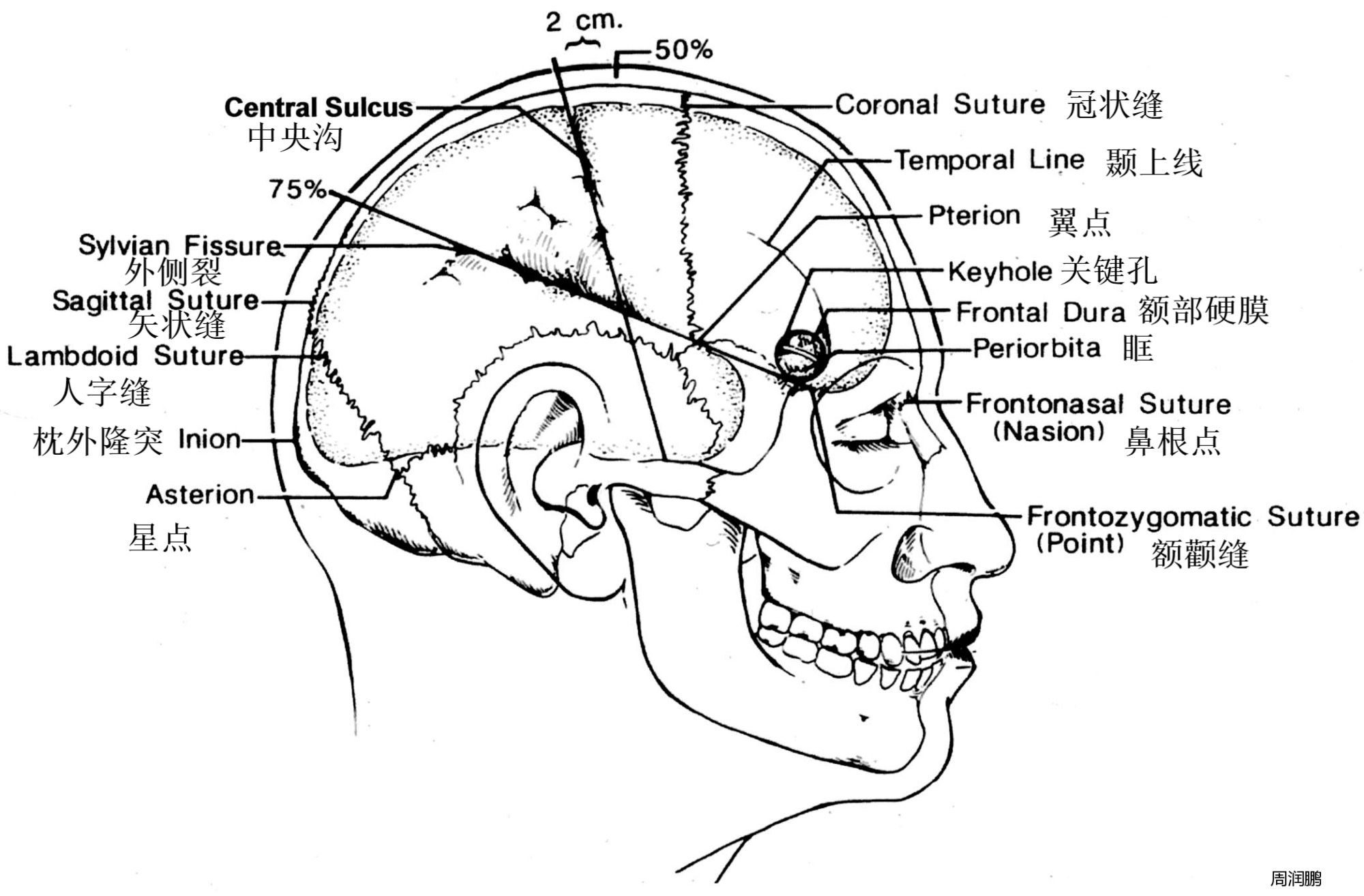

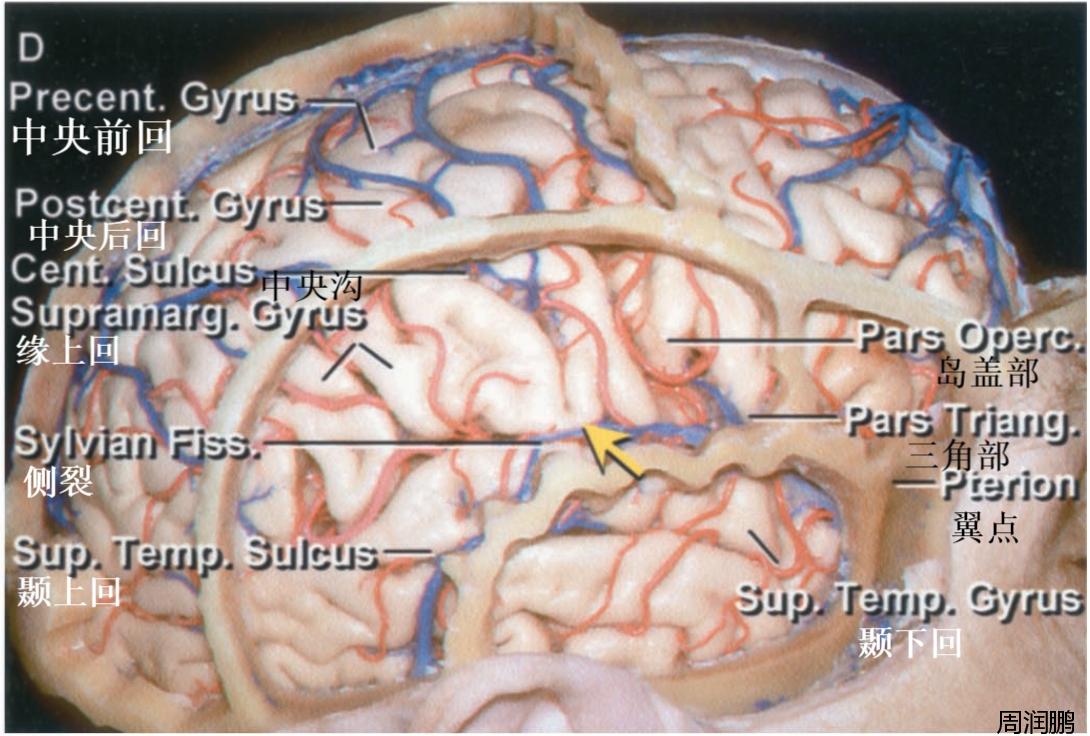

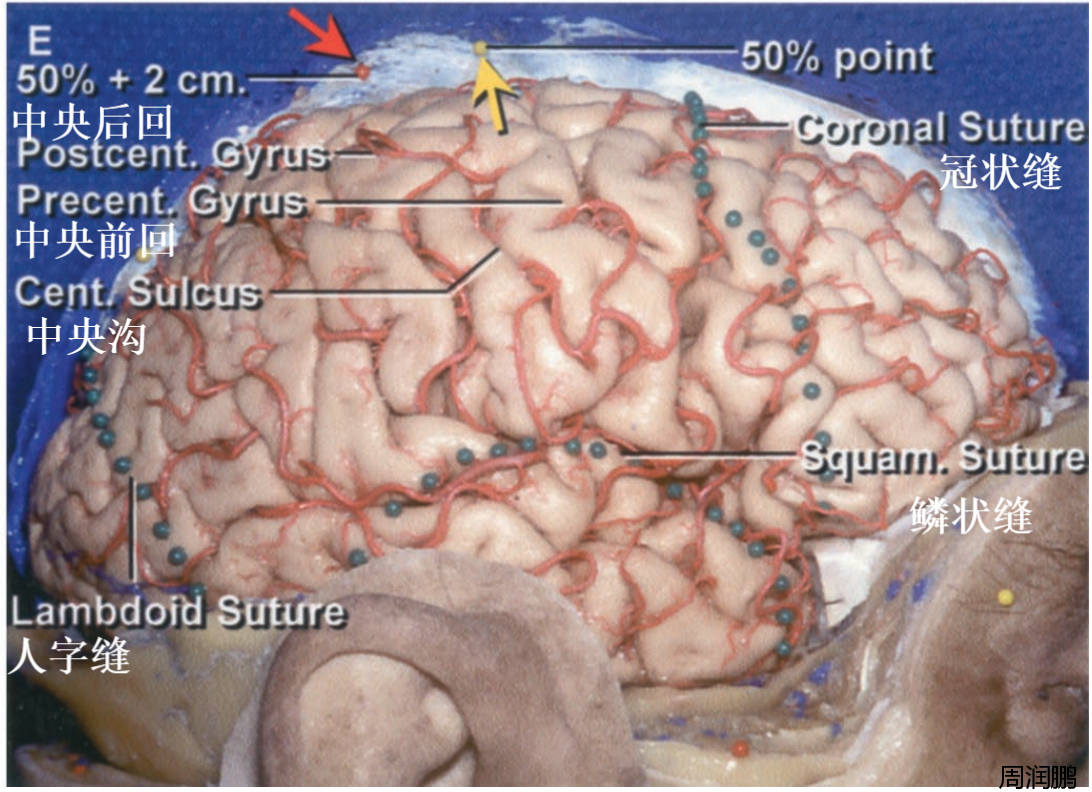

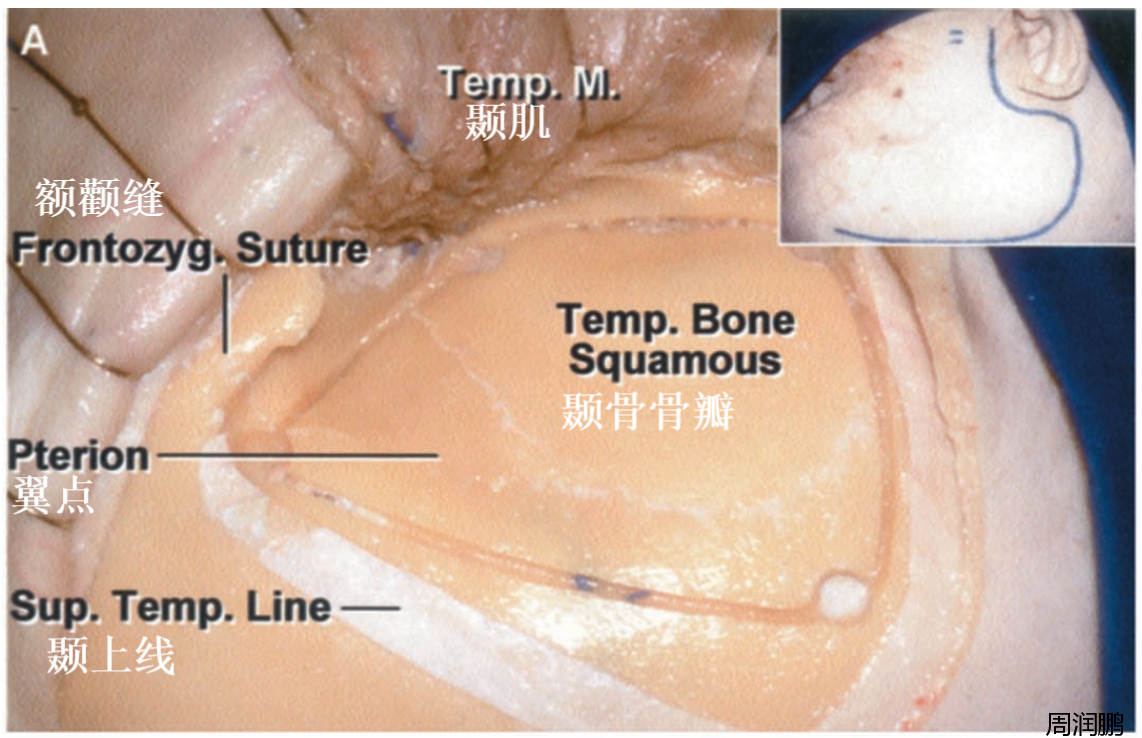

掌握颅缝和其他浅表标志与皮层表面的关系可以帮助手术定位和进行手术入路。翼点位于蝶骨大翼和侧裂池干的外侧端,靠近鳞状缝、冠状缝、蝶顶缝和蝶额缝的交界处。额下回三角部的下端恰位于翼点的后方。冠状缝在从与矢状缝交界处下行的途中,弓形跨过额上回和额中回,位于中央前沟的前方。中央沟更加接近冠状缝的下端而远离其上端,因为中央沟在上升的过程中较冠状缝更靠后。鳞状缝在接近中央后回水平、经颞叶中后1/3交界转而向下之前沿外侧裂后肢的前部走行。另一个表面标志是颞上线,它从翼点前方的额外侧区起始,向后经过顶部和颞部,到达耳后乳突的上缘。从位于额下回眶部前缘外侧的前端开始,颞上线斜行向上,经过三角部至邻近额下沟的盖部,再向后经过中央沟中下1/3交界处的表面,转向下和向后,经过缘上回和角回的后上缘,最后到达顶乳缝。“人”字缝大致相当于后方的枕叶和前方的颞叶、顶叶的交界。

铺巾之前在头皮上画出几个重要的解剖标志很有帮助。通常的标志部位包括冠状缝、矢状缝、中央沟、外侧裂、翼点、枕外粗隆和关键孔。要确定中央沟、外侧裂在头皮上的大致位置,要从观察鼻根、枕外粗隆和颧额点开始。鼻根位于眶上缘水平中线上鼻骨和额骨的连接处。枕外隆突为窦汇表面的骨隆起,是小脑幕在颅骨内板的附着点。颧额点为眶外侧缘上额颧缝的位置,位于眶外侧缘的上部,形成眶上缘的额骨的下方,与形成眶外侧缘的颧骨相结合。颧额点位于颧弓上缘与眶缘交界点上方2.5cm的眶缘处。

下一步是沿矢状缝画一条线,利用软尺沿正中矢状线测量从鼻根到枕外粗隆的距离,并在中线上标出中点及3/4点(50%和75%点)。外侧裂位于从颧额点沿头部外侧面向后至鼻根到枕外粗隆的正中矢状线3/4点的连线上。翼点位于外侧裂线上额颧点后方3cm处,大致相当于蝶骨峭的外侧端,蝶骨嵴沿外侧裂干延伸。

中央沟(Rolandic沟)的确认需要首先辨认上Rolandic点和下Rolandic点的位置,分别相当于中央沟的上端和下端。上Rolandic点位于鼻根至枕外粗隆的正中矢状连线中点后方2cm处(50%加2cm),下Rolandic点位于两条连线的交点处,一条线是颧弓上缘中点至上Rolandic点的连线,另一条为外侧裂线,连接上下Rolandic点即为中央沟的位置。下Rolandic点大致位于外侧裂线上翼点后方2.5cm处,中央沟的上端一般位于中央沟下端后方3.5~4.5cm。

另一个到达大脑前部的重要标志点是关键孔,如果钻孔位置恰当,该骨孔的上半为额部硬膜,下半为眶周骨膜,恰位于额颧点的上方,大致位于翼点前方3cm,眶上缘的外侧端上方,颞肌和筋膜最前部颞线附着点的下面。熟悉这些点和线的位置有利于正确的颅骨骨瓣形成、到达正确的脑叶和颅内特定部位。

很多浅表皮层标志可以帮助测算深部结构的位置。颞角位于颞中回的深部,房部位于缘上回的深面,额角位于额下回的深方,胼胝体压部和侧脑室体部的后部位于中央前、后回的深方。

明确深部标志如室间孔与浅部的解剖关系,有助于脑深部手术入路。在颅底,室间孔大约位于翼点上方2cm,恰位于冠状缝下1/3的后方;在脑表面,它位于额下回盖部中份的深面;在岛叶水平,它位于第二岛短回中部的深面。松果体位于颞中回后部水平。丘脑位于脑的中央,前端为室间孔,后端为松果体;综合室间孔和松果体的表面标志可以确定丘脑和第三脑室的位置,室间孔位于丘脑的前上缘,松果体为其后缘。丘脑位于中央前、后回下部及邻近颞上回的深面。

围绕大脑最可靠的手术入路解剖标志是额极、枕极、颞极、外侧裂、大脑半球的上缘、外侧缘、内侧缘和中央沟。如果入路从远离这些皮层表面标志的位置进入,则定向的准确性将大大下降,因为其他的沟回存在较大的变异。中央沟是仅次于外侧裂的最可靠脑沟标志。切开硬膜后,它与外侧裂相交的位于中央前后回之间的部位,通常可以根据位于前方的额下回盖部、中央前回和后方的中央后回、缘上回得以断定。中央前回位于盖部的后方,而中央后回位于缘上回前缘的前方。

额极和颞极的极部及其邻近的部分相对比较安全,但切开枕极则有可能损伤视觉通路。如果到达大脑的中部,且病变没有造成到达皮层表面的病理通道,最好选择额上回和额中回、顶上小叶、顶内沟,或颞叶的外侧面和基底面下部。脑沟的深部通常指向脑室的表面。适合暴露深部病变,如侧脑室内病变的脑沟,包括额上沟、颞下沟、颞枕沟、侧副沟和顶间沟。

脑电地形图和MRI影像对脑沟回的研究对于特定部位的手术入路具有十分重要的意义。新近发展的技术,结合影像的引导,以精确的解剖为基础,会使颅内手术变得更加安全。

幸运的是幕上有许多能够到达大脑深部病变的自然通路。外侧裂经常被运用于到达四叠体池以前的基底池内及周边结构的通路。经外侧裂入路涉及的神经和血管结构包括岛叶、基底节、钩回、眼眶和前颅窝底,嗅神经、视神经和动眼神经,视交叉池、脚间池、颈动脉池、终板池和脚池,大脑中动脉和大脑前动脉的近端,颈内动脉及其分支,Willis动脉环和基底动脉的上部。经过外侧裂入路的主要障碍是穿行脑池的动脉及其穿支动脉。

纵裂提供了到达大脑深部病变的另一个自然间隙。沿裂隙前部的入路可到达终板和胼胝体嘴部前方的胼胝体下区,可用于到达第三脑室前部、额角底部和前交通动脉区域。经胼胝体入路经冠状缝之前的纵裂,通过室间孔上方的胼胝体,处理位于侧脑室额角、体部以及第三脑室上部的胶样囊肿及其他病变。通常应避免旁中央小叶部分的纵裂切开,除非此处为病变所直接侵犯。后部纵裂提供了到达四叠体池、松果体区、大脑大静脉复合体的理想入路,因为上矢状窦后部与枕叶之间没有大的桥静脉。纵裂还可作为到达胼胝体、扣带回、侧脑室额角、体部和房部病变的通路。

大脑底面与颅底之间的间隙提供到了到达某些病变的通路。额叶眶面下的入路可以到达筛板、眶顶、视神经、视交叉池和终板池,以及侧裂池的内侧部。颞叶前部底面下的入路称为前部颞下入路,可到达整个小脑幕切迹外缘的病变,向后可达环池和四叠体池交界处。牵拉颞叶底面的前部较后部安全,因为引流颞叶的主要桥静脉通常位于颞叶后部。

半球的中心区与表面皮层相比较虽然较小,但却有许多重要的结构和通路,有许多入路可以到达这些结构,其中包括额下入路,可到达前穿质下方,在此豆状核和尾状核融合在一起,位于侧裂池蝶部顶壁、内囊前肢的下方;

前纵裂入路,打开终板池和胼胝体嘴部,经核心区的内侧到达侧脑室和第三脑室;

额顶经胼胝体和经皮层入路,可到达丘脑、尾状核构成的侧脑室外侧面,以及面对第三脑室的丘脑内侧面;

经外侧裂入路,可到达核心区侧方的岛叶表面,以及面对前穿质的尾状核和豆状核;

颞下入路,可暴露中心区下部的丘脑下表面和构成环池顶壁的视束。

手术铺单前常用的头皮表面标志

包括冠状缝、矢状缝、“人”字缝、中央沟、外侧裂、翼点、枕外粗隆、星点和关键孔。首先标记鼻根、枕外粗隆和额颧点,然后确定外侧裂和中央沟的位置。鼻根位于中线上鼻骨和额骨的连接处,枕外粗隆为窦汇在颅外的骨性隆起,额颧点位于颧弓上缘与眶外侧缘连接处上方2.5cm的眶缘处,恰位于眶外缘和上缘的连接处下方。然后在矢状缝上画一条线,利用软尺量出鼻根至枕外粗隆的距离,并标出连线的中点和后3/4点(50%和75%点)。外侧裂位于从额颧点沿头部外侧面向后至3/4点的连线上,翼点在颞部大致相当于蝶骨嵴的外侧端,位于外侧裂线上额颧点后方3cm处。中央沟的确定需要根据两点,即上中央沟点(upper rolandic point)和下中央沟点,上中央沟点位于正中矢状线上鼻根至枕外粗隆连线中点后方2cm(50%点加2cm),下中央沟点位于颧弓上缘中点至上中央沟点的连线与外侧裂线的交点处,连接上、下中央沟点的连线即为中央沟的位置。下中央沟点位于外侧裂线上翼点后方大约2.5cm。另一个关键点为关键孔,如在开颅过程中位置恰当的话,该骨孔的上半为额部硬膜,下半为眶骨膜。它大约位于翼点前方3cm,恰位于眶上缘的外侧端上方,颞肌和筋膜附着于颞线上的最前点的下方。

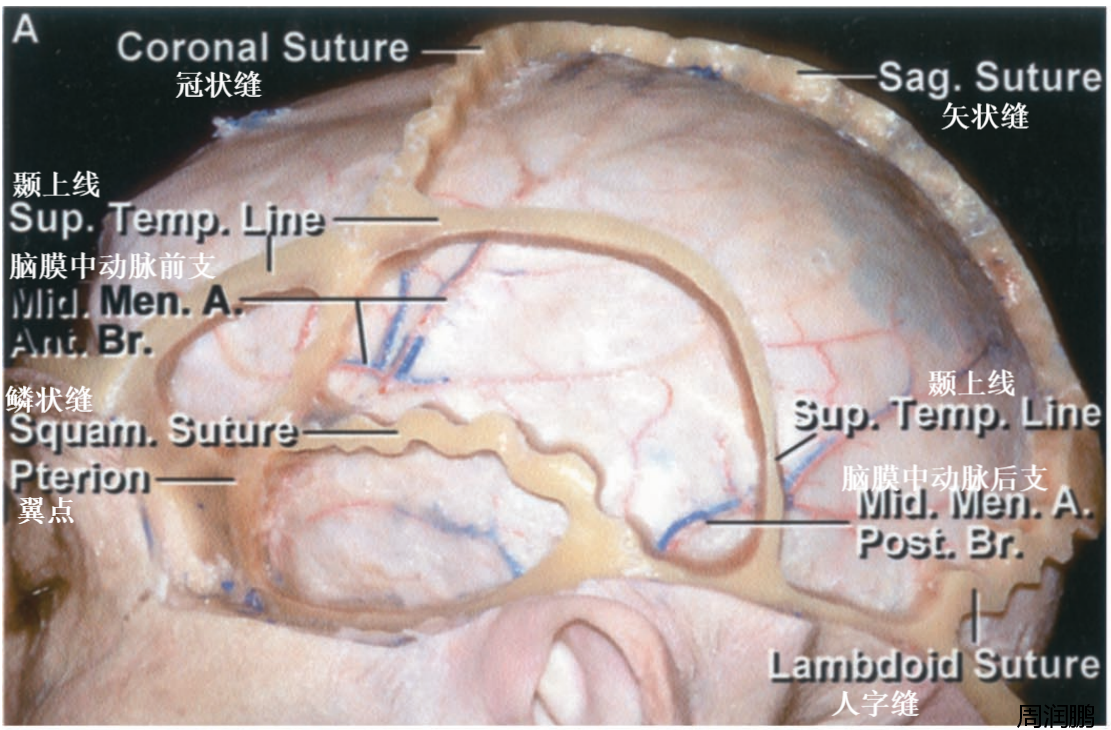

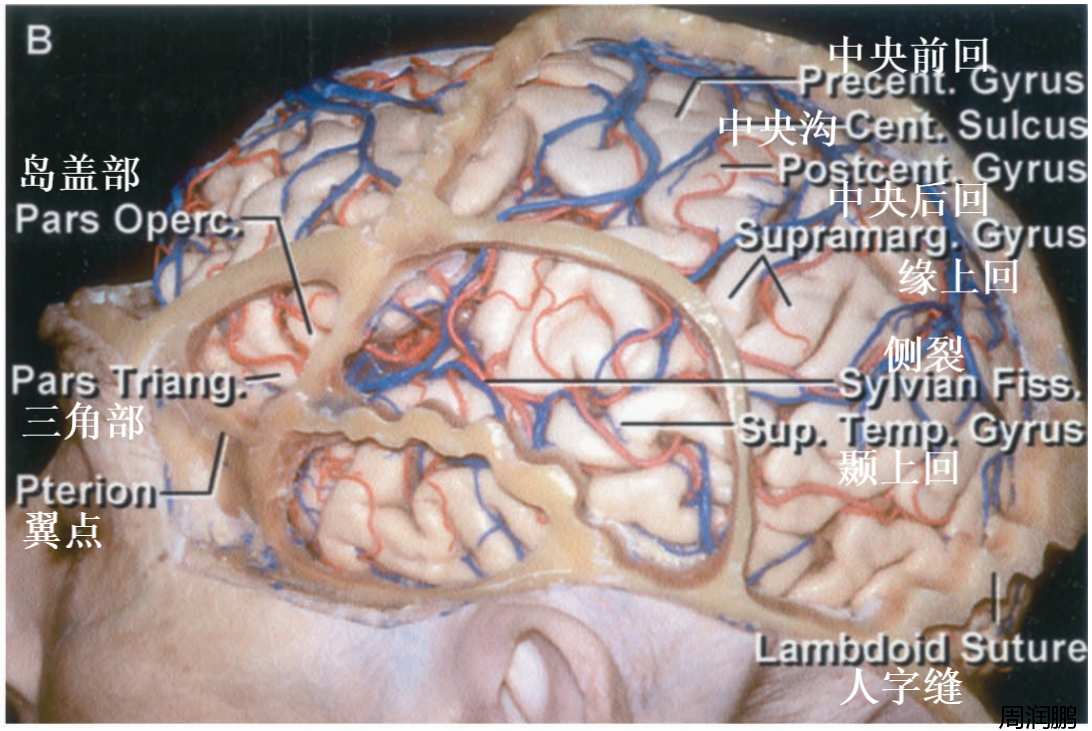

颅缝与皮层表面之间的关系:

A.左侧大脑半球(冠状缝、矢状缝、人字缝、鳞状缝被保留):脑膜中动脉前支Mid. Men. A. Ant. Br.和后支Mid. Men. A. Post. Br.沿硬膜走行;翼点Pterion位于蝶骨嵴外侧缘,临近冠状缝、鳞状缝和蝶额缝的交界处。

B.切除硬膜但保留骨缝:冠状缝在中央沟前经过额上中下回后部;颞上线前部覆盖额下沟,向后行至中央前后回中下三分之一连接处转向下经缘上回、角回及颞叶后部;鳞状缝位于外侧裂前部下方,向后下经颞叶中部。

C.切除颅缝:中央前回下端位于额下回盖部后方,中央后回下端位于缘上回前方。

D.右侧大脑半球:脑回桥(黄色箭头)连接中央前后回。

E.绿色标记点标注冠状缝、鳞状缝与人字缝:翼点位于冠状缝与鳞状缝连接处;黄色箭头为鼻根至枕外隆突中点处;红色箭头为中点向后2cm处,为中央沟最上端。

颞叶切除术和杏仁核海马切除术

内侧颞叶是最复杂的大脑结构之一,是治疗抽搐性疾病的最常见切除靶区。几个重要的概念有助于此区域的结构概念形成。第一个是明确钩回前段和后段与杏仁核、海马以及颞角的关系。杏仁核构成大部分钩回的前段、颞角前壁和邻近的部分顶壁。杏仁核位于钩回前段的内侧,恰位于颈内动脉的外侧。钩回前段和杏仁核由大脑中动脉从上方跨过。脉络膜前动脉在钩回前段的内侧起源于颈内动脉,并向后沿前段的内侧面上升。指向内侧的钩回尖端,位于第三神经和后交通动脉的外侧。钩回的后段向后内侧面对大脑脚,被钩回切迹分为上部和下部,钩回切迹为一条从钩回后段的后缘向前伸入的短沟。海马头部位于颞角的底部,转向内侧形成钩回后段上半部。杏仁核位于海马头前部和颞角顶的上方。杏仁核向上与豆状核的下部相融合。钩回隐窝是海马头和杏仁核的脑室面之间向内侧突出的一个狭窄缝隙,位于钩回尖端的外侧。

在颞叶切除过程中,根据切除的范围不同,可选择通过颞中、下回或经颞下回、枕颞回基底面内侧进入颞角。颞角大致位于颞极后2.5cm。颞叶切除可分以下几步:首先是外侧颞叶或新皮层的暴露和切除。第二步是海马的内侧离断,可通过分开脉络裂完成。第三步是前方的离断,利用钩回隐窝作为标志,从钩回的内侧面开始暴露,将海马的头部与杏仁核分离。下一步是后方的离断,根据电生理和神经放射的结果决定向后切除海马和海马旁回的范围。最后是切除位于钩回隐窝前方的剩余杏仁核。通常保留上方的一小部分杏仁核,此部与视束、脉络膜前动脉和大脑后动脉的分支以及豆状核的下面关系密切。

Yasargil和Wieser通过外侧裂的下部和环沟,经颞上回的内侧和大脑中动脉下干的下方到达杏仁核和海马。切口经过岛环沟的前下部,暴露钩回前段内的杏仁核。杏仁核的下部和外侧部被切除,而内侧邻近屏状核、视束和豆状核的上部未被保留。前部钩回区域行软膜下切除,注意保护脉络膜前动脉、后交通动脉、动眼神经、基底静脉、视束,这些结构可透过蛛网膜软膜看到。颞角的前部被暴露,在大脑脚的外侧打开脉络裂,同时保留脉络膜前动脉、视束和基底静脉。沿海马的外侧向鼻沟和侧副沟方向切除,海马和海马旁回横断的位置位于大脑脚的后缘,相当于外侧膝状体和穹窿伞与穹窿脚相延续水平的外侧。

颞叶切除术经脉络裂入路内侧离断海马:

A.皮切口如右上插图,沿颞上线Sup. Temp. Line留下颞肌筋膜桥。

B.抬起颞叶,暴露钩回前后段,前段Ant. Seg.内含大部分杏仁核,与颈内动脉相对;后段Post. Seg.内含有海马头部,与大脑后动脉及大脑脚相对,钩回尖端Apex位于动眼神经和后交通动脉外侧。

C.切开侧副沟暴露颞角:侧副沟外侧的颞下回和颞枕回被切除,内侧离断通过切开伞部与脉络丛之间的脉络裂完成。

D.脉络丛通过伞带附着于穹隆,其切断后即可抬起脉络丛和丘脑,打开脉络裂可见进入脉络丛的脉络膜前动脉A.Ch.A分支和环池Ambient Cist.。

E.海马和邻近的海马旁回被切除:位于钩回前段上缘的部分杏仁核未被切除,避免损伤视束。

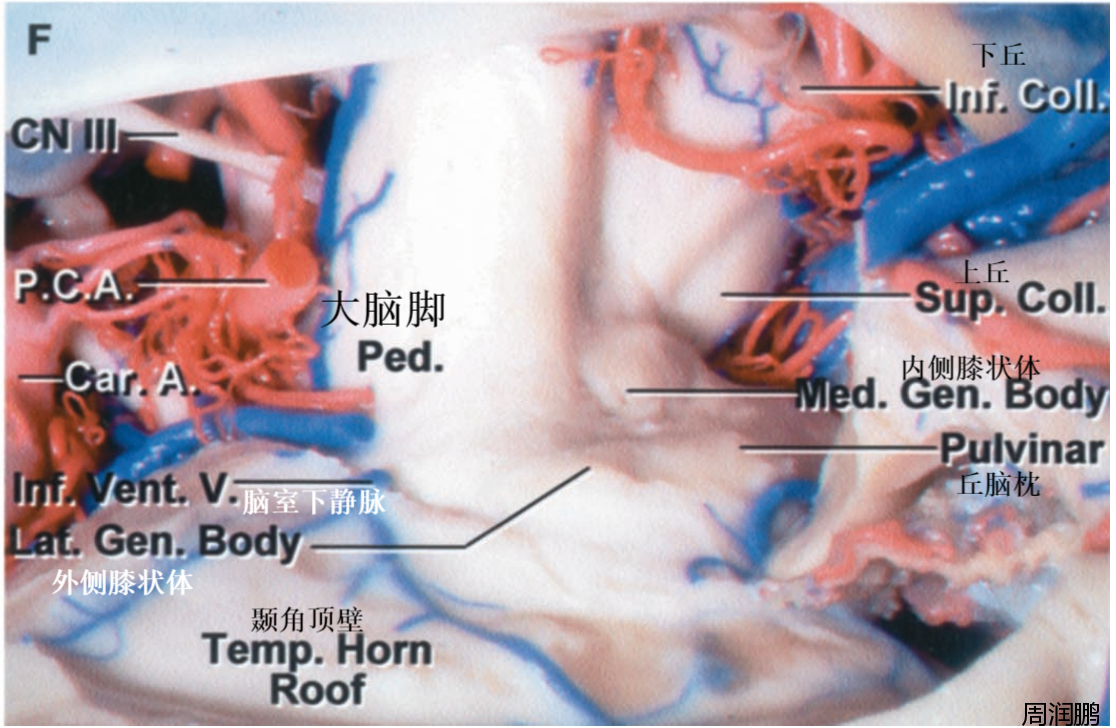

F.切除基底静脉和大脑后动脉显露颞角顶壁Temp. Horn Roof和外侧膝状体Lat. Gen. Body:脑室下静脉Inf. Vent. V.引流大脑半球核心区的部分血液,向内侧经由毯部构成的颞角顶壁,至基底静脉。

G.左颞叶切除显露范围包括额颞叶。

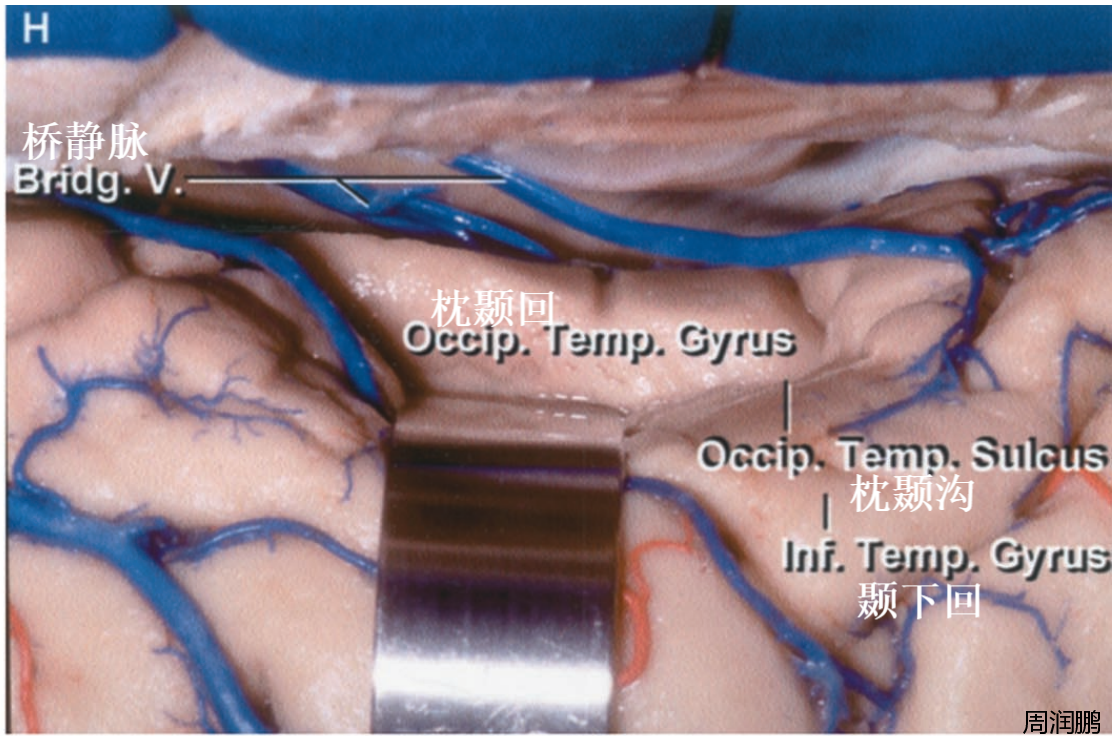

H.可保留更多新皮层的一种入路是通过切开位于颞下回和枕颞回Occip. Temp. Gyrus之间的颞枕沟Occip. Temp. Sulcus进行。

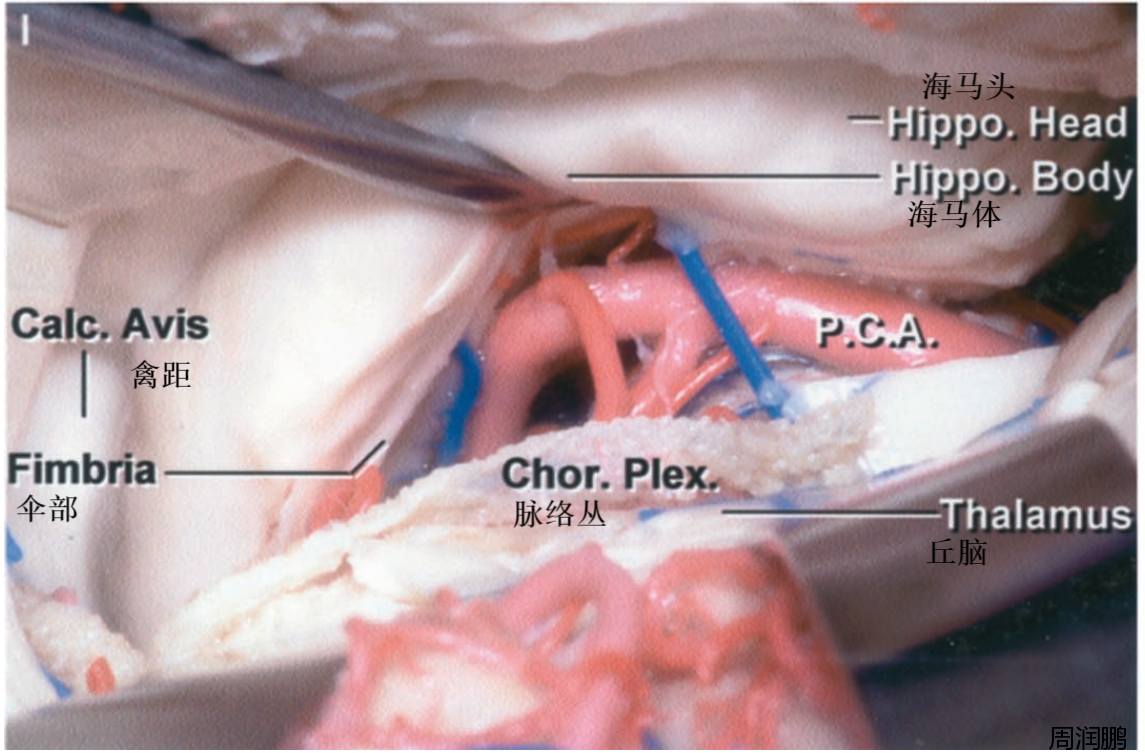

I.显露左侧颞角、海马体部和头部:脉络丛通过伞带附着于海马表面伞部Fimbria,分离伞带即可打开脉络裂。

J.完成左颞叶切除:动眼神经、大脑后动脉和小脑幕缘Tent. Edge位于暴露的内侧,一支大的桥静脉Bridg. V.经外侧裂于颞叶下方注入小脑幕窦。从内侧切断海马后,切除延伸至杏仁核后方的海马头部。

1.《THE CEREBRUM 》

2.《奈特人体解剖图谱》