摘要

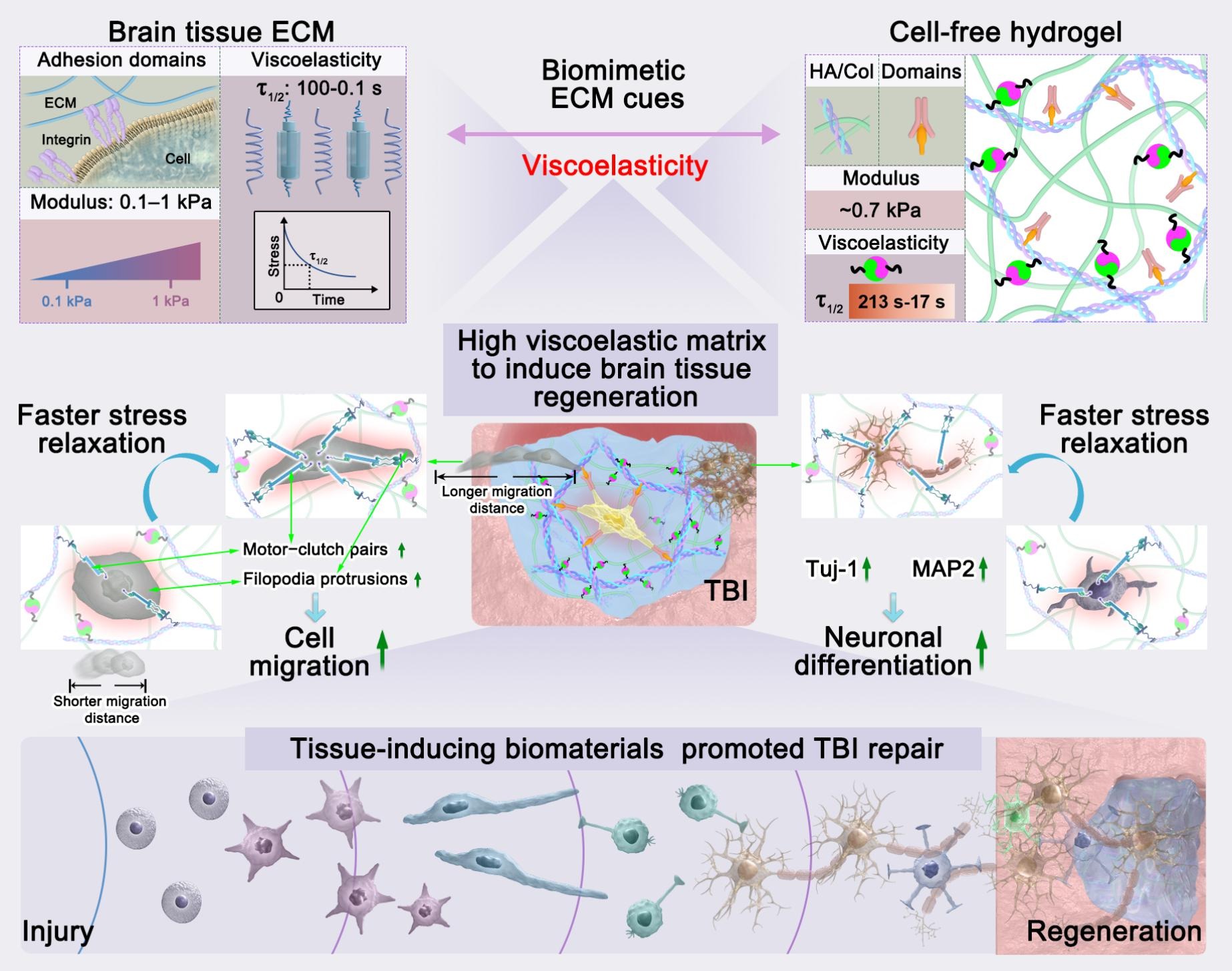

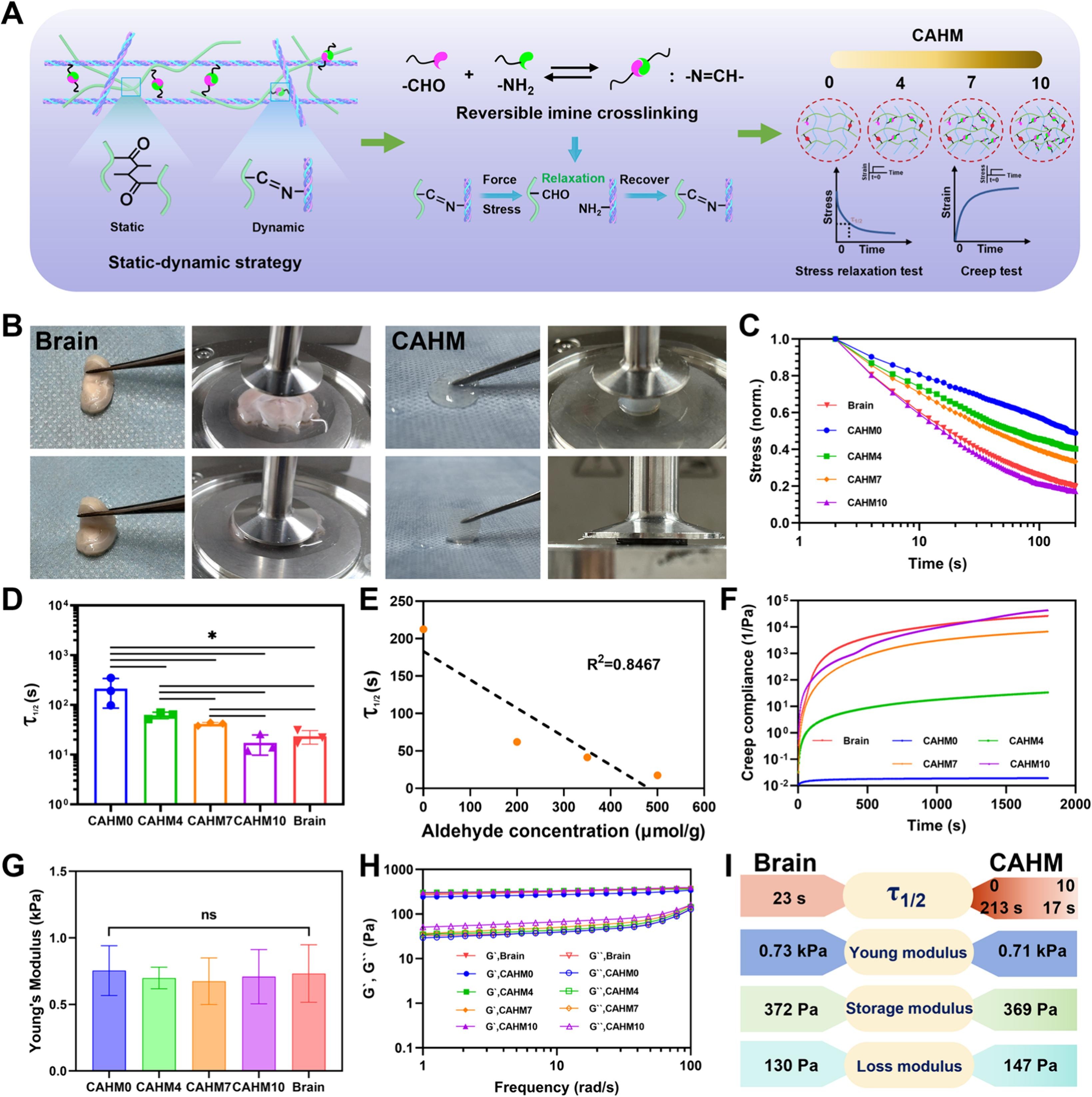

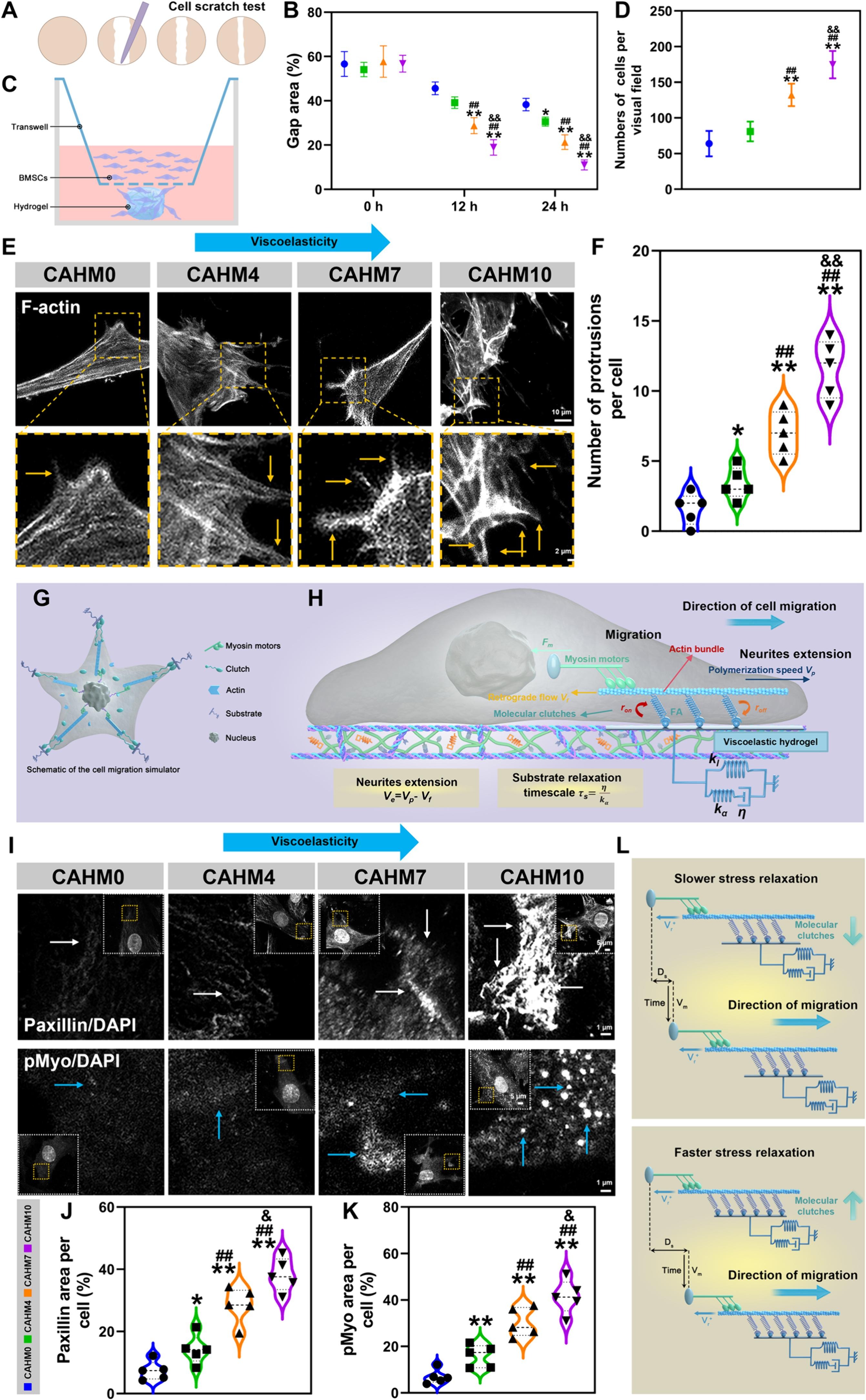

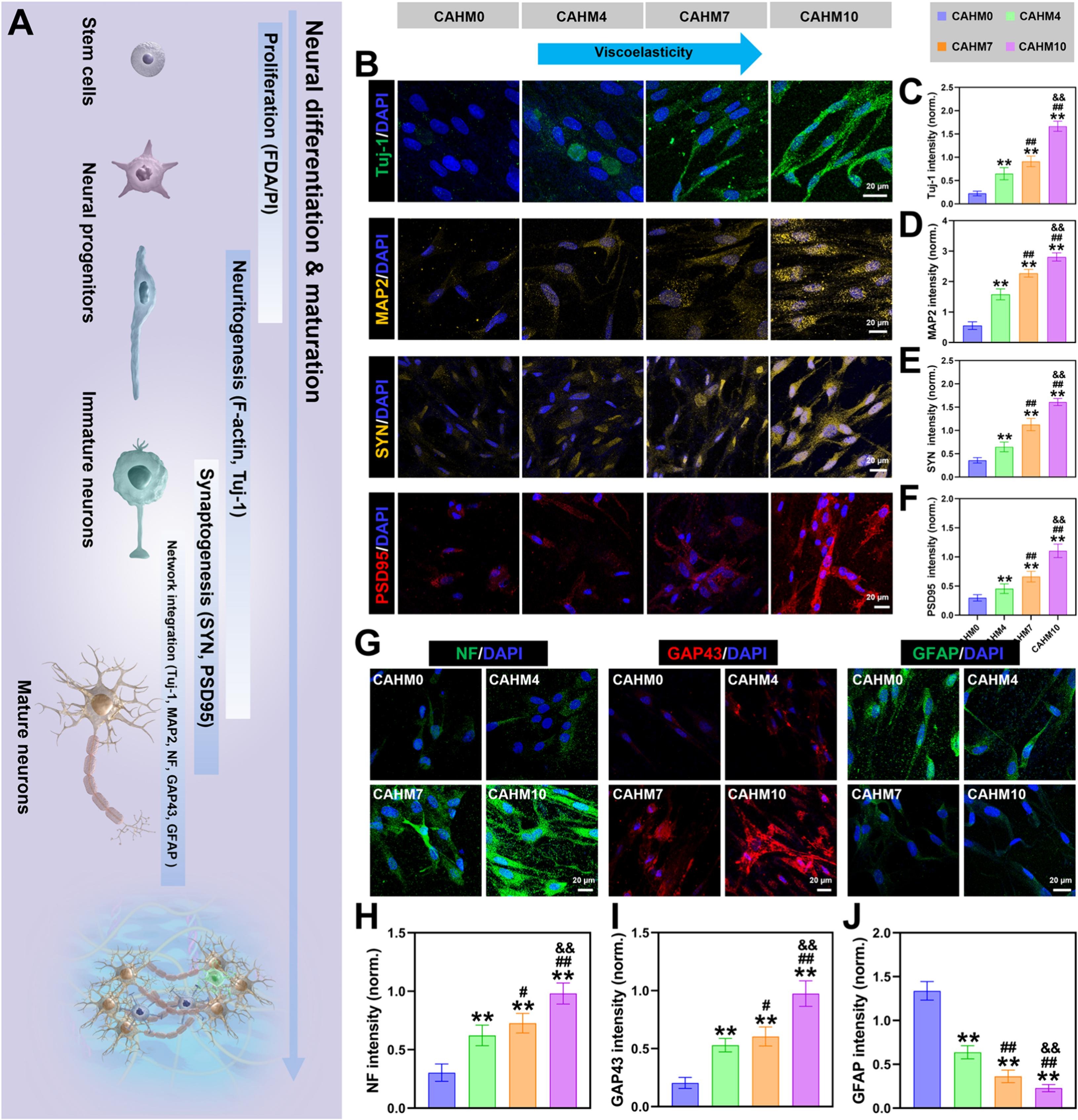

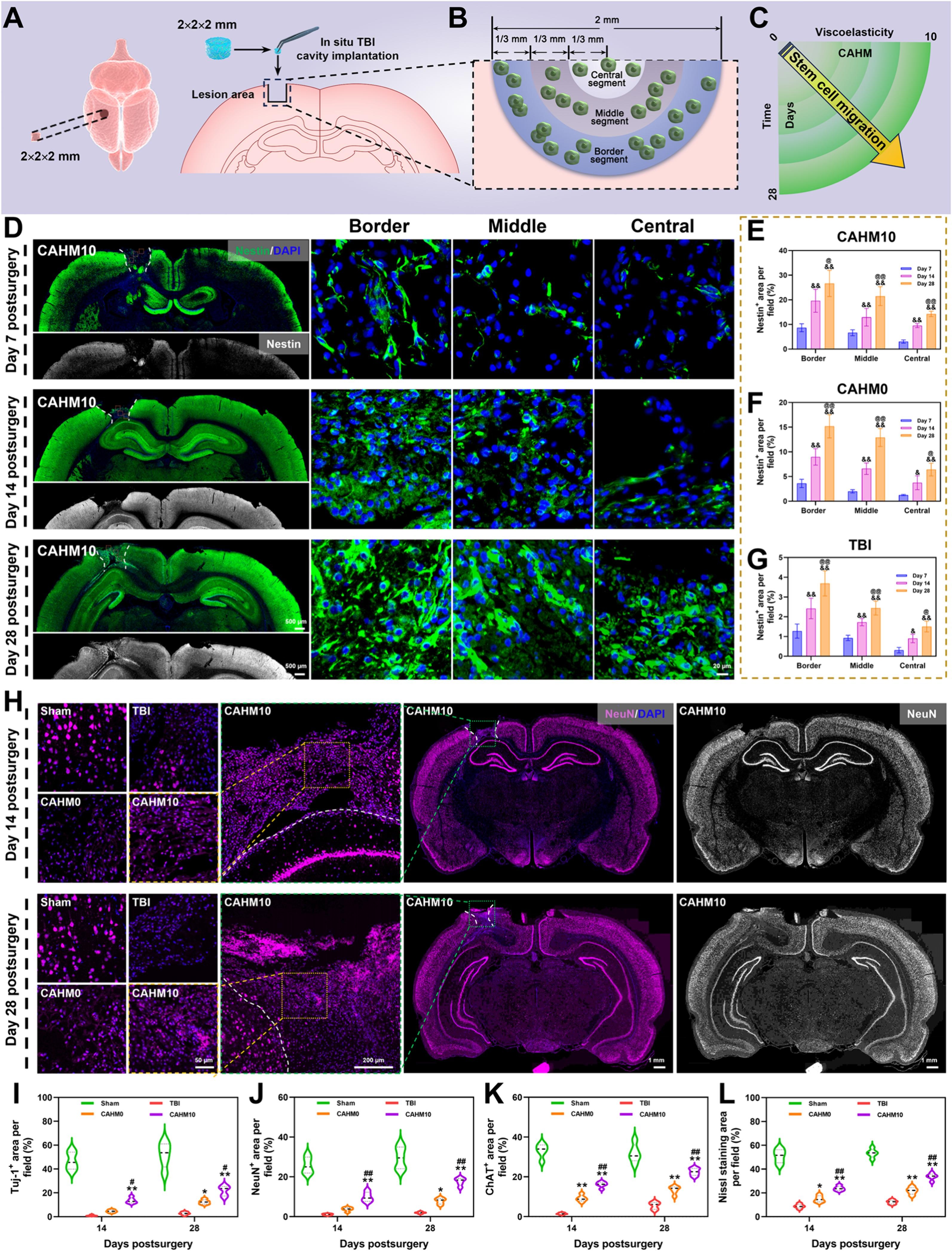

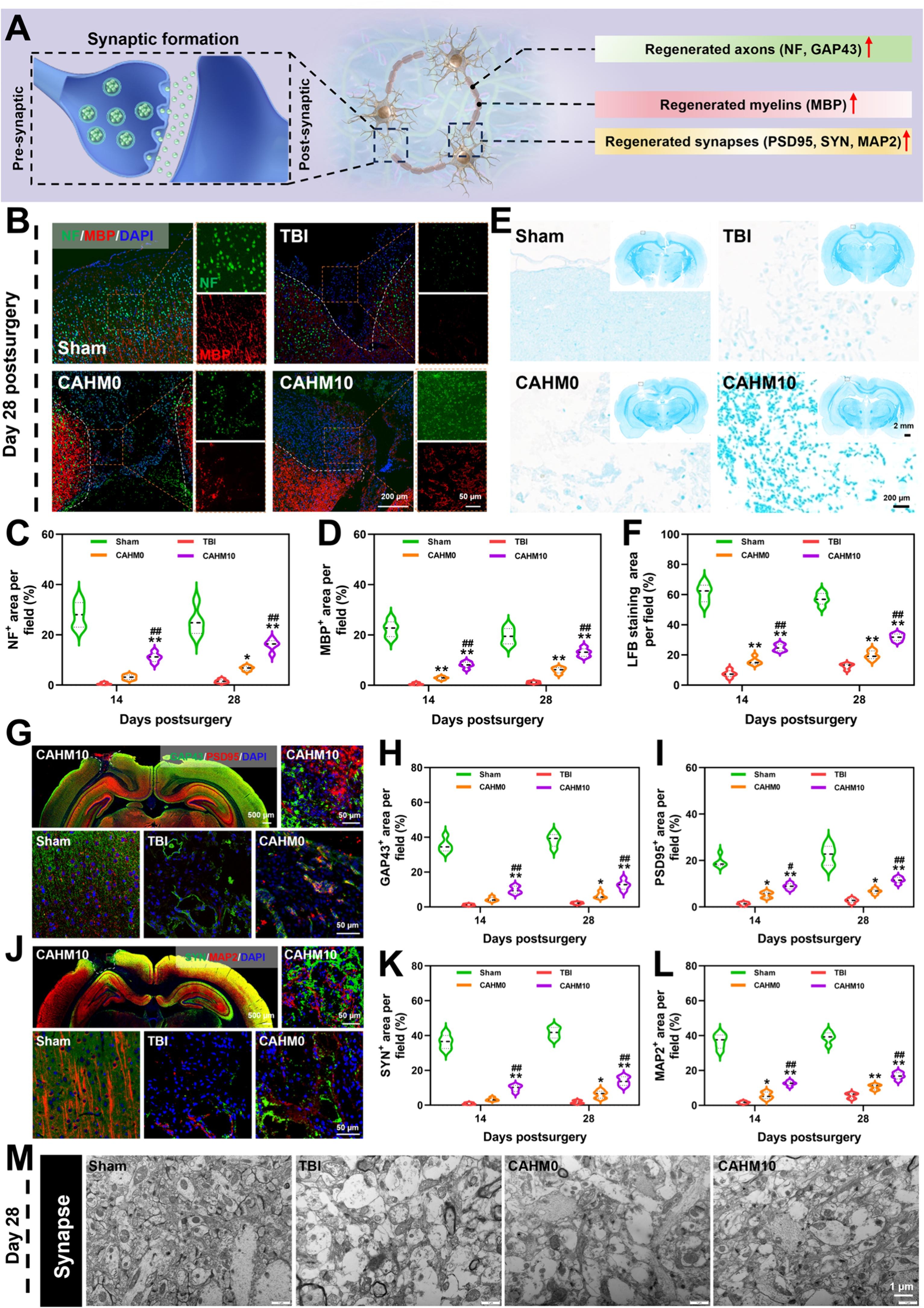

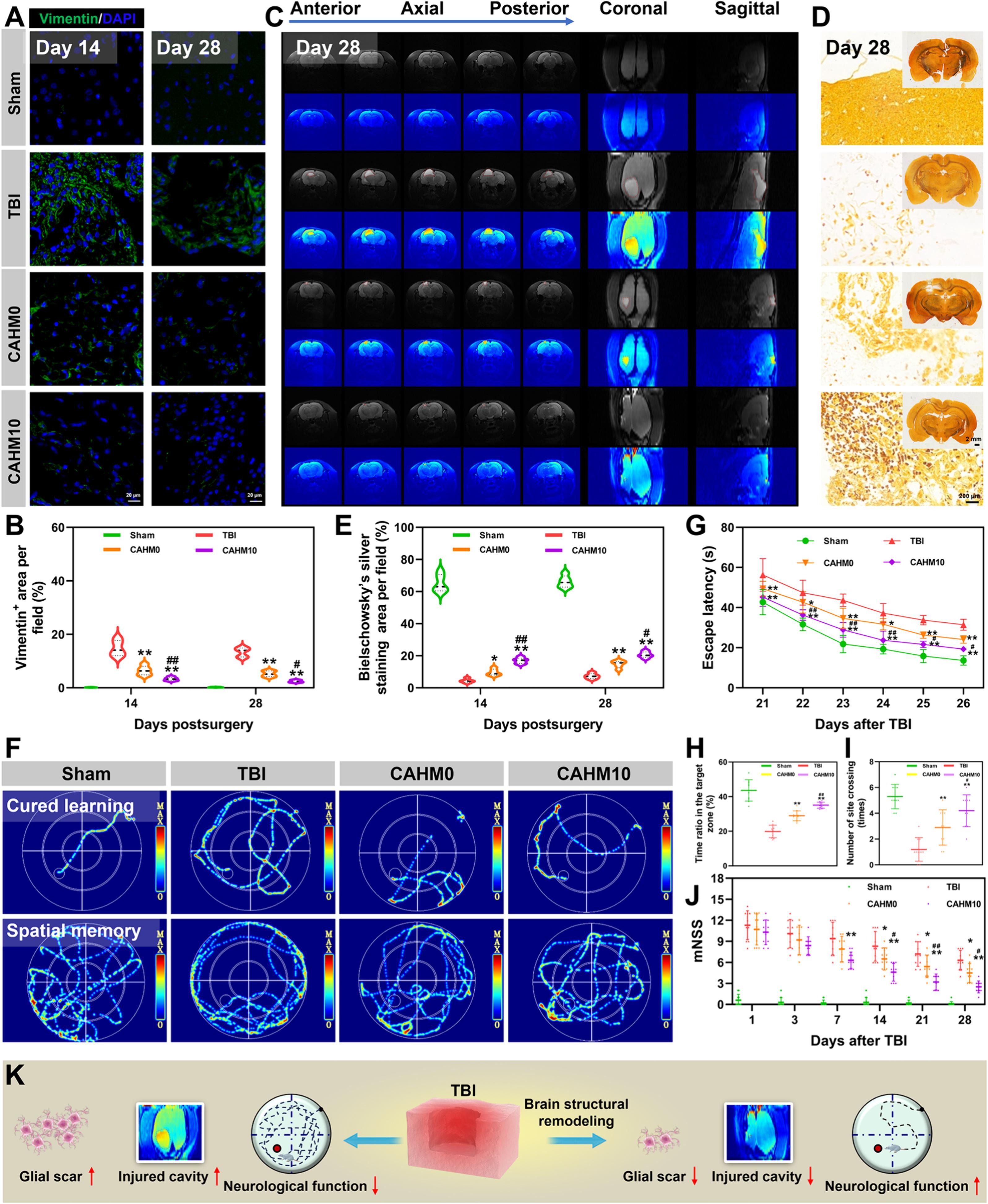

组织诱导型生物材料(如骨诱导型生物材料)的概念启发了设计具有生物仿生线索的再生材料来操纵细胞/组织反应,但很少应用于颅脑创伤(TBI)治疗中的神经诱导。同时,材料设计通常只关注弹性,而不考虑粘弹性。在此,我们以脑组织的固有粘弹性和粘弹性在细胞-基质相互作用中的决定性作用为指导,开发了一系列仿脑水凝胶,在水凝胶具有与脑组织相当的低模量的前提下,可在较大范围内调节粘弹性。然后,我们揭示了干细胞在粘弹性水凝胶上的迁移促进作用,其原因是运动离合器对和丝状突起的数量增加,以及它们的神经元分化增强。在大鼠TBI模型中,无细胞粘弹性水凝胶成功诱导内源性干细胞迁移到病变部位并分化成神经元,促进了脑组织再生和神经功能恢复。这项研究揭示了生物仿生粘弹性基质在治疗TBI方面的巨大前景,同时也为组织诱导生物材料的设计提供了有趣的启示。该研究以题为“Viscoelastic cues to induce stem cell migration and neuronal differentiation in cell-free hydrogel-assisted TBI recovery”发表在Chemical Engineering Journal上(DOI: 10.1016/j.cej.2024.152401)。通讯作者为四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心范红松和华西医院神经外科周良学教授,第一作者为四川大学华西医院神经外科助理研究员刘晓银和四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心助理研究员吴承恒。

在所有生物材料中,水凝胶因其超高含水量、良好的生物相容性以及可调的机械和生化特性,一直以来都是TBI修复的首选材料。源自天然组织细胞外基质(ECM)(如透明质酸(HA)、胶原蛋白、纤维蛋白和明胶)的水凝胶已被广泛用于治疗TBI。虽然这些水凝胶可被设计成模拟脑组织的ECM,但模拟脑组织的粘弹性通常被忽视。仿生物粘弹性水凝胶对TBI修复的影响仍不清楚。为了满足损伤后脑组织再生中干细胞迁移的需要,我们开发了一系列模拟脑组织结构和机械性能的复合水凝胶。通过利用静态-动态策略,我们将水凝胶的粘弹性与其他理化特性解耦。在水凝胶具有与脑组织相当的低模量的前提下,我们对水凝胶的粘弹性进行了大范围的调整。我们证明,具有快速应力松弛的高粘弹性水凝胶可促进体外和体内干细胞的迁移和神经元分化。此外,我们还揭示了仿生物粘弹性水凝胶在诱导脑组织再生以修复TBI方面的有效性(图1)。

结论

总之,这项工作提供了一个仿脑水凝胶平台,在这个平台上,粘弹性可作为诱导神经再生和TBI修复的关键ECM线索进行单独调整。利用这一平台,我们揭示了仿生物粘弹性基质对体外和体内干细胞迁移和神经元分化的影响。我们发现粘弹性水凝胶可诱导内源性干细胞迁移并调节其神经元分化,从而诱导损伤脑组织再生并促进TBI修复,这对设计用于神经组织甚至其他粘弹性组织再生的生物材料具有广泛的意义。这种利用生物材料模拟天然组织的物理和化学特性诱导组织再生的策略是对现有TBI疗法的补充,在临床应用中大有可为。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894724038889

作者简介:

共同通讯作者:

范红松,生物医学工程博士,四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心教授,博士生导师。国务院特殊津贴专家,国家生物医学材料工程技术研究中心副主任。长期从事组织修复再生生物材料研究工作,主要包括组织诱导性生物材料的基础理论研究及其在组织修复再生生物医学领域的应用研究。以通讯作者在Nature Communications、ACS nano、Small、Materials Horizons、Chemical Engineering Journal、Biomaterials、Carbohydrate polymers、ACS Applied Materials & Interfaces等国际著名材料类期刊发表SCI论文100余篇,授权发明专利10余项。主持国家科技支撑计划项目、国家重大专项项目及课题、国家自然科学基金项目等国家和部省级项目多项,获国家自然科学二等奖,部省一、二等奖各1项。

周良学,教授,神经外科学博士,肿瘤学博士后,四川大学华西医院神经外科副主任,四川大学和电子科技大学博士研究生导师,四川省有突出贡献的优秀专家,四川省卫计委学术和技术带头人,四川省学术和技术带头人。从1995年开始从事神经外科基础与临床学习与研究,主要研究方向是神经系统恶性肿瘤的微环境及免疫干预、脑脊液相关疾病及类/淋巴系统的关系、核素药物和FALSH放疗研发及临床转化、生物材料在脑和脊髓损伤修复的作用与机制。

先后主持国家、部、省、校级等课题19项,其中国家科技重大专项课题与子课题各1项,国家自然科学基金面上项目3项。以第一申报人获四川省科学技术进步二等奖1次,作为主研获中华医学科技奖一等奖等奖励5次。参编全国高等学校第10版五年制本科规划教材《外科学》等专著6部;参编指南或专家共识6份;以第一/通讯/共同通讯作者发表论文100余篇,近5年在Molecular Therapy、Journal of Neurosurgery、Signal transduction and targeted therapy、Journal for Immunotherapy of Cancer、Molecular Cancer、Chemical Engineering Journal、Cancer Letters、Carbohydrate Polymers、ACS Applied Materials & Interfaces等高影响力杂志发表文章70多篇,其中>10分论文多篇,获Nature Reviews Clinical Oncology、Cancer Discovery、Nature Communications、Science Advances、Chemical Society Reviews、Brain 和Neurology多种顶级杂志大量引用和肯定,被引3669次,H-index=34;入选“2024全国神经外科领域学者学术影响力排名(近5年学术影响力榜)”、“2023年度全国神经外科领域高产学者排行榜”和“2020年度中国神经外科领域高学术影响力学者”;以第一发明人身份申请并获授权发明专利3项;担任四川省医促会神经外科分会首任会长、中华医学会神经外科专委会青委兼秘书、中国抗癌协会神经外科分会常委等20个学术任职,受邀担任Frontiers in Immunology、Cancer Pathogenesis and Therapy等多种杂志客座主编、编委或审稿人及多种奖励评审专家等。

共同第一作者:

刘晓银,四川大学华西医院神经外科,助理研究员,博士后,神经外科博士,从事神经外科基础与临床学习与研究,主要研究方向为生物材料用于脑和脊髓损伤修复的研究。担任四川省国际医学交流促进会神经外科分会秘书兼委员、中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会委员、中国神经科学学会-第八届会员。获国家资助博士后研究人员计划的资助,主持国家自然科学基金青年基金、中国博士后科学基金特别资助、四川省自然科学基金(青年科学基金项目)。获得四川省科学技术进步二等奖1项。参编《组织工程与中枢神经系统新进展》和《神经重症医学新进展》专著2部。以第一作者/共同第一作者在Chemical Engineering Journal、Carbohydrate Polymers、Bioactive Materials、Composites Part B-engineering、Theranostics、Stem Cell Research & Therapy、Journal of Neurochemistry、Regenerative Biomaterials、Chinese Medical Journal等杂志发表SCI论文32篇(总共累积影响因子199,10分以上6篇;中科院1区10篇;ESI高被引论文1篇)。发表的文章获Science Advances、Nature Protocols、Chemical Reviews、Progress in Materials Science、Advanced Materials、Biomaterials、Advanced Functional Materials和International Journal of Extreme Manufacturing等多种国际顶级杂志大量正面引用和肯定,总被引1060次,h-index=20。受邀担任ActaBiomaterialia、Carbohydrate Polymers、Materials Today Bio、Cell Proliferation、Neural Regeneration Research和Biochemical And Biophysical Research Communications等SCI杂志的审稿人。

吴承恒,助理研究员,工学博士,四川大学医疗器械监管科学研究院/生物医学工程学院。目前主持国家自然科学基金青年科学基金一项,曾经主持完成一项四川省科技厅苗子工程项目并获评优秀项目。主要研究成果以第一作者/通讯作者身份在Chem Eng J、Acs Appl Mater Inter、Adv Healthc Mater等期刊发表。主要研究方向包括:神经诱导性微环境构建与中枢神经损伤修复;新型功能纳米材料设计与神经功能调控;神经修复生物材料监管科学研究。