近日,贵阳市第二人民医院神经外科采用显微镜下右额经纵裂入路切除儿童双侧脑室巨大胶质瘤一例,手术由甘鸿川主任医师主刀,童挥主任医师、黄冠又副主任医师、苏恒总住院医师和黎浪住院医师协助,在麻醉科、手术室、输血科和神经电生理等多位老师通力配合下,手术顺利完成,手术效果满意,患儿目前恢复可。现报道如下:

病情摘要

患儿,男,5岁9月,因“行走不稳15天,加重伴头痛2天”入院。

入院查体:神志清楚,精神一般,双侧瞳孔等大等圆,直径约2mm,对光反射灵敏,眼球活动自如,口角无歪斜,心肺腹未见明显异常。四肢肌力肌张力正常,病理征阴性。

术前血常规、血生化、凝血功能、心电图等检查无异常。

胸部CT示右侧叶间裂局部稍厚,前上纵隔软组织密度影,多系胸腺。

术前影像学表现

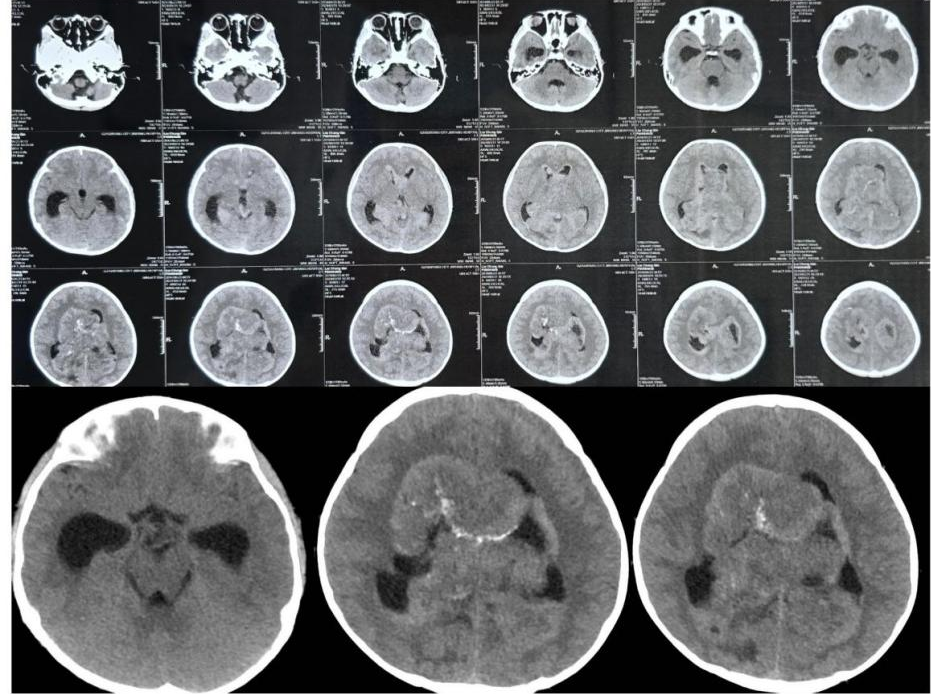

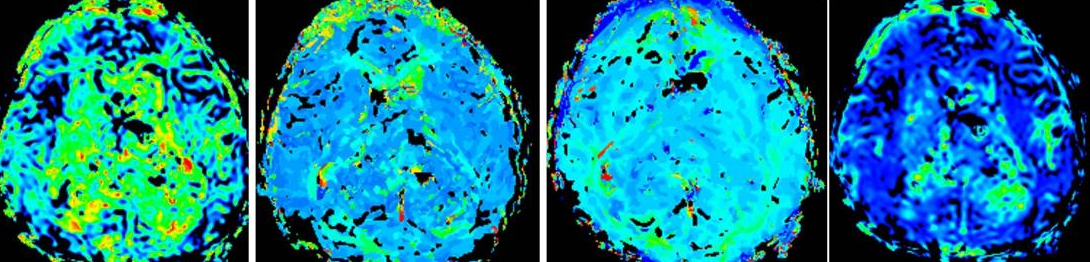

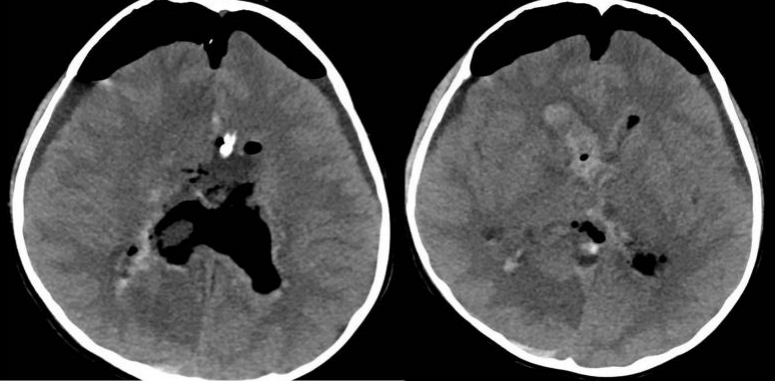

术前头颅CT显示:

脑室系统不规则扩大,三脑室及双侧脑室见不规则团片状混杂密度占位,边界欠清,诊断:脑室占位并梗阻性脑积水。

头颅CT如图:

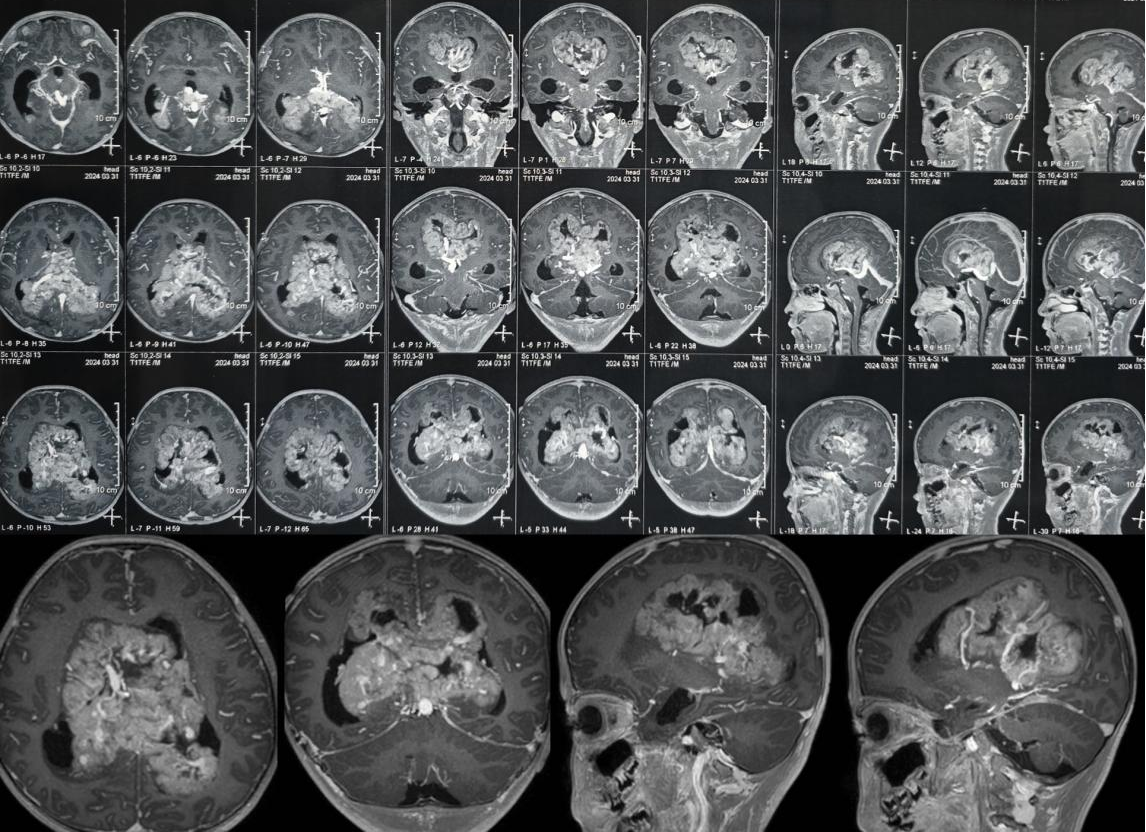

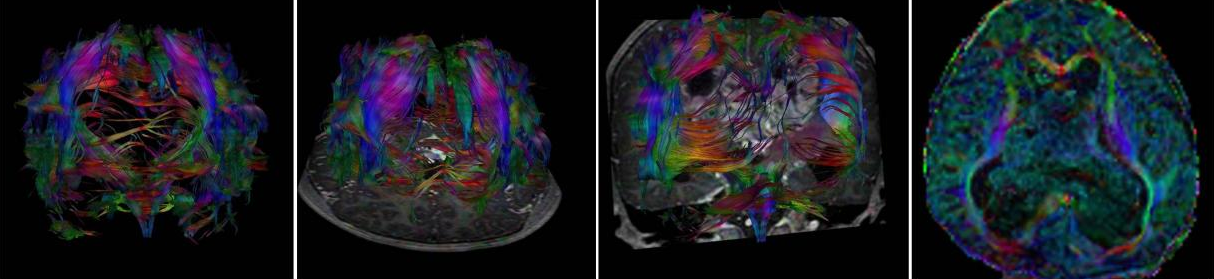

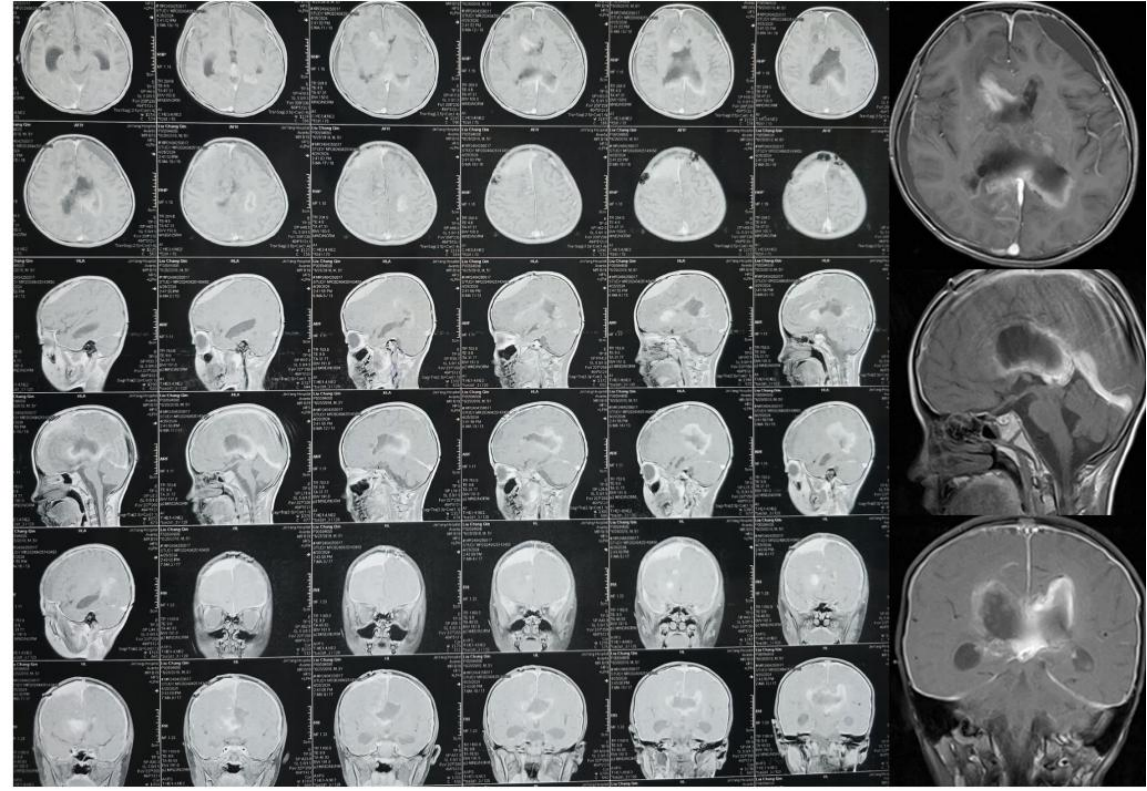

术前头颅MRI显示:

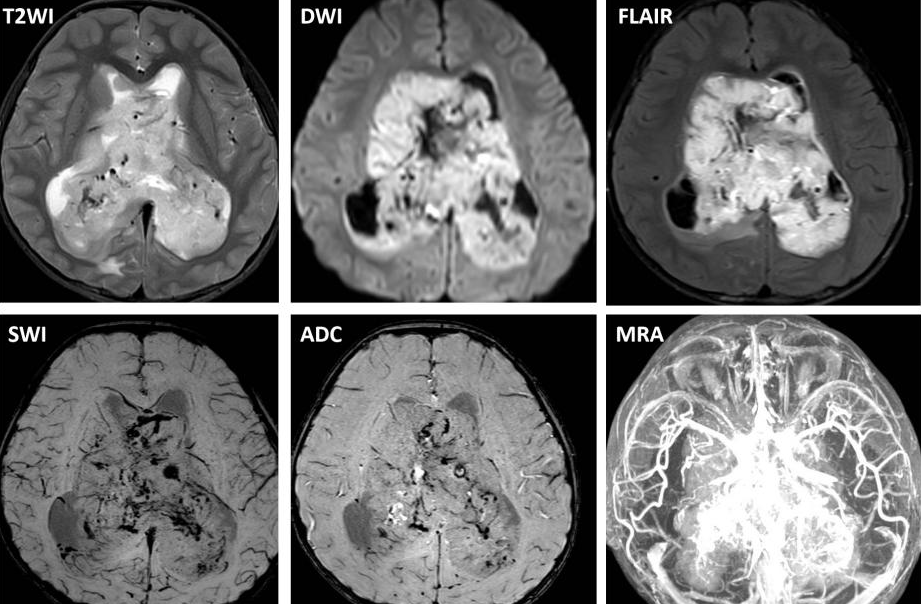

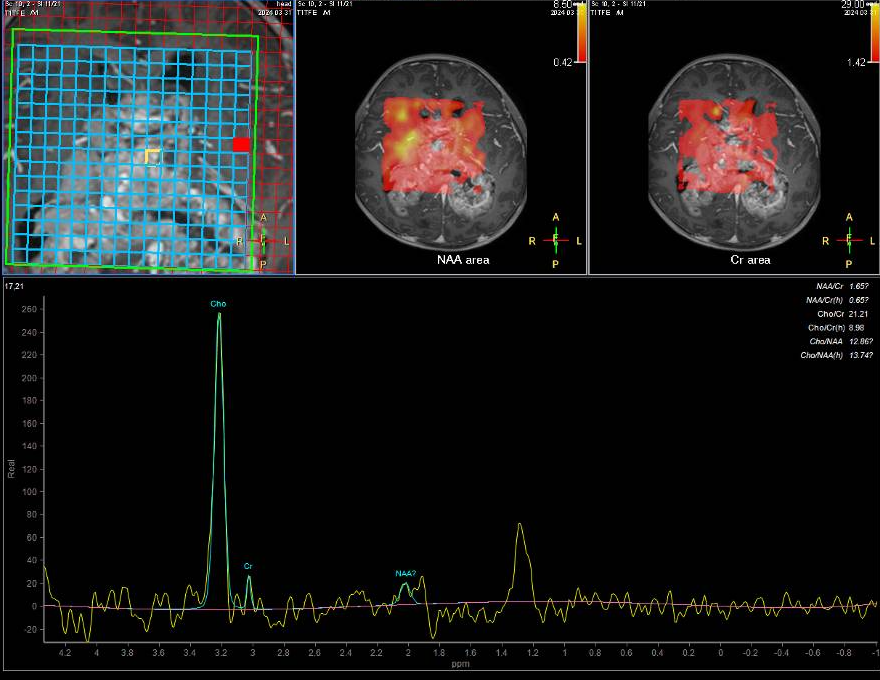

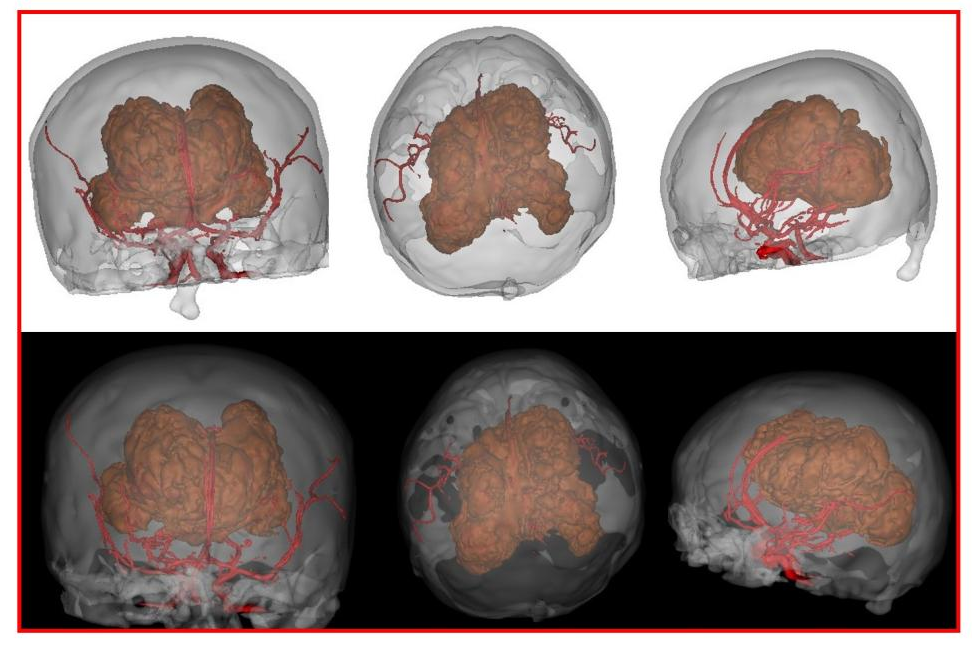

双侧侧脑室内见团块状异常信号,呈等稍长T1、等稍长T2为主混杂信号,FLAIR呈明显高信号,病变大小约97mm×88mm×77mm,病灶跨中线生长,形态不规则,边缘呈乳头状改变,其内见多发血管流空影,病灶与双侧枕叶脑实质分界不清,脑室系统扩张。诊断考虑:双侧侧脑室恶性病变,儿童弥漫性高级别胶质瘤?脉络丛乳头状癌?未成熟畸胎瘤?

头颅MRI如图:

手术经过

1、入院第二天患儿突发头痛加重,自诉双眼视力明显下降,考虑脑积水加重,急诊行左侧额角穿刺脑室置管外引流术。

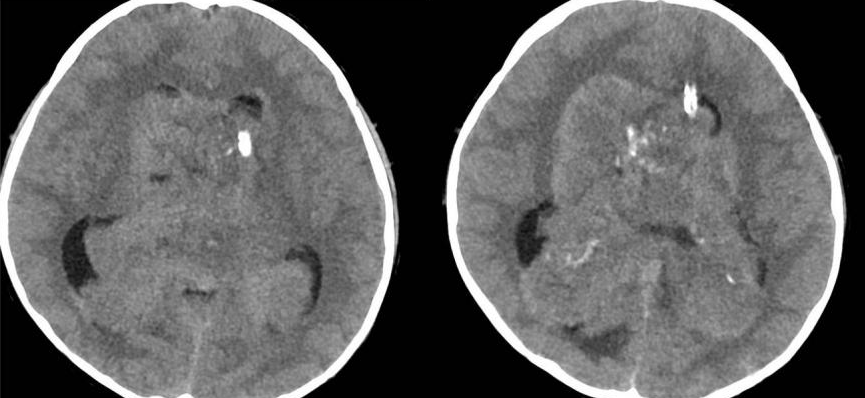

2、脑室穿刺后引流出略带血性脑脊液,患儿意识呈朦胧状,精神状态较差,经科室讨论后,于脑室穿刺后第二天全麻行神经电生理监测,右额开颅经纵裂入路侧脑室肿瘤切除术。术中见脑室内肿瘤质地软韧不均匀,色灰红,鱼肉样,血供异常丰富,与周围脑组织和脑室壁粘黏,边界不清,最终显微镜下近全切双侧侧脑室肿瘤大小约9cm×8cm×7cm,标本送病检,仔细止血,手术全程耗时约5个多小时,出血约6000ml,输注悬浮红细胞16单位,新鲜冰冻血浆800ml,冷沉淀200ml。术后患儿双瞳等大等圆,光反射存在,保留气管插管安返神经外科病房。术后6小时复查头颅CT肿瘤切除满意,术区未见渗血。

术后情况

术后患儿意识浅昏迷,留置气管插管,出现呼吸急促,心率增快,呼吸机辅助通气,并镇静镇痛,术后第三天行气管切开,复查血红蛋白降低,经输血治疗,并预防感染、补液、抗癫痫等对症治疗。患儿术后间断四肢强直、牙关紧闭,脑电图提示异常弥漫性漫波,右侧额、中央、前中颞区漫波,考虑症状性癫痫,运动性发作伴意识障碍(结构性),逐步调整镇静药物和抗癫痫药物治疗方案,经治疗后患儿病情逐渐好转,自主呼吸平稳,全身僵直发作频率减少,目前意识情况逐步改善,可自行睁眼,并能追踪物体。目前已将肿瘤标本进行基因检测,待患儿病情进一步稳定后行下一步治疗。

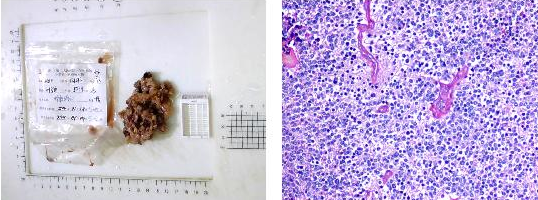

术后病理

1、高级别胶质瘤,其内含间变型室管膜瘤形态;2、PNET。免疫组化:GFAP+,Vimentin部分+,ATRX+,Olig-2+,CD56+,SYN+,NSE灶+,S100灶+,IDH-1-,CD99-,NeuN-,NF-,CgA-,EMA-,CK-,LCA-,P53约1%,Ki67约40-50%。

基因检测结果

SNV/Indel 检测结果:所有列出的基因均未检出变异。

基因拷贝数(CNV)检测结果:未检出。

基因融合(Fusion)检测结果:未检出。

免疫治疗相关检测结果:微卫星不稳定性(MSI)结果为微卫星稳定(MSS)。

主要结果解释

未检测到IDH基因突变、TERT基因启动子突变、EGFR扩增、CDKN2A/2B纯合缺失等与胶质瘤密切相关的分子改变。

未检测到具有明确治疗意义的基因改变,如NTRK1融合、BRAF融合、RET融合、BRAF V600E突变等。

术后影像学结果

术后增强头颅MRI显示邻近脑膜增厚并强化,脑室系统扩张脑积水较前缓解,双侧额颞顶枕部硬膜下少量积液。

讨论

在神经外科领域,儿童侧脑室巨大胶质瘤(Pediatric Lateral Ventricle Giant Glioma, PLVGG)的诊断与治疗一直是极具挑战性的难治性疾病。随着医学影像技术的发展,尤其是磁共振成像(MRI)和扩散张量成像(DTI)的临床应用,使得对肿瘤的精确定位、体积测量及侵袭性评估成为可能。这些精确的影像学信息对于制定个体化治疗方案和进行预后评估具有至关重要的作用。

在治疗策略的选择上,多模式治疗已成为儿童侧脑室巨大胶质瘤治疗的主流方法。通过外科手术切除、放射治疗和化学治疗的综合运用,可以有效减轻肿瘤负荷,从而可能提升患者的生存率。此外,靶向治疗和免疫治疗等新兴治疗手段也在积极探索之中,预示着未来可能为患者提供更为精准和有效的治疗选择。

在预后评估方面,对患者进行细致的分层和深入研究肿瘤的分子特征,为预测患者预后和制定治疗决策提供了新的视角。随着对肿瘤生物学特性认识的不断深入和治疗策略的持续优化,儿童侧脑室巨大胶质瘤患者的预后正在逐步改善。

目前,研究的重点集中在发现和验证生物标志物、探索肿瘤耐药性背后的分子机制,以及开发创新的治疗方案。这些研究工作有望进一步增进我们对儿童侧脑室巨大胶质瘤的理解,并为患者带来更多的治疗希望。