患者:女性,58岁。

主诉:头痛2个月,加重半个月。

现病史:患者2个月前无明显诱因出现头痛症状,头痛部位为全颅顶,疼痛性质为胀痛,当时无意识障碍,无肢体抽搐,无大小便失禁等。患者因既往“肺癌”手术病史,前往当地医院就诊,行头颅CT、MRI等检查,头颅MRI显示左侧小脑异常信号灶,最大径约8mm,转移瘤不除外,未予特殊处理。近半个月患者头痛症状逐渐加重,为求进一步诊治患者及家属来院就诊,门诊行头颅MRV检查示左侧乙状窦、横窦显影不清,门诊以“左侧横窦、乙状窦狭窄”为诊断收入科。

既往史:2019年行“肺癌切除术”,术后病理性质为“腺癌”,术后口服“吉非替尼”治疗。2004年因“子宫肌瘤”行“子宫全切术”。

查体:血压:130/85mmHg,急性病容,神志清楚,言语流利,对答切题,查体配合。颈部稍抵抗,四肢肌力、肌张力正常。生理反射存在,病理反射未引出。

辅助检查:

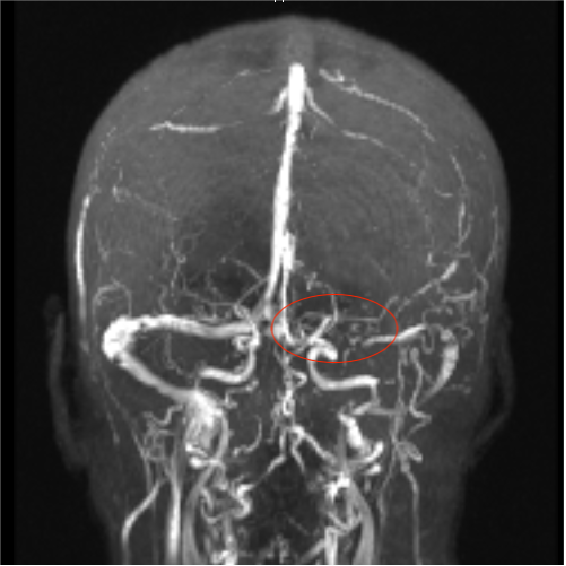

头颅MRV:左侧乙状窦、横窦较对侧纤细,局部狭窄、显影不清。

血浆D-二聚体0.8ug/mL。

入院后行腰椎穿刺术,脑脊液压力320mmHg,行压颈试验后压力350mmHg,脑脊液常规、生化结果正常,3次脱落细胞学检查均阴性。

影像:

头颅MRV

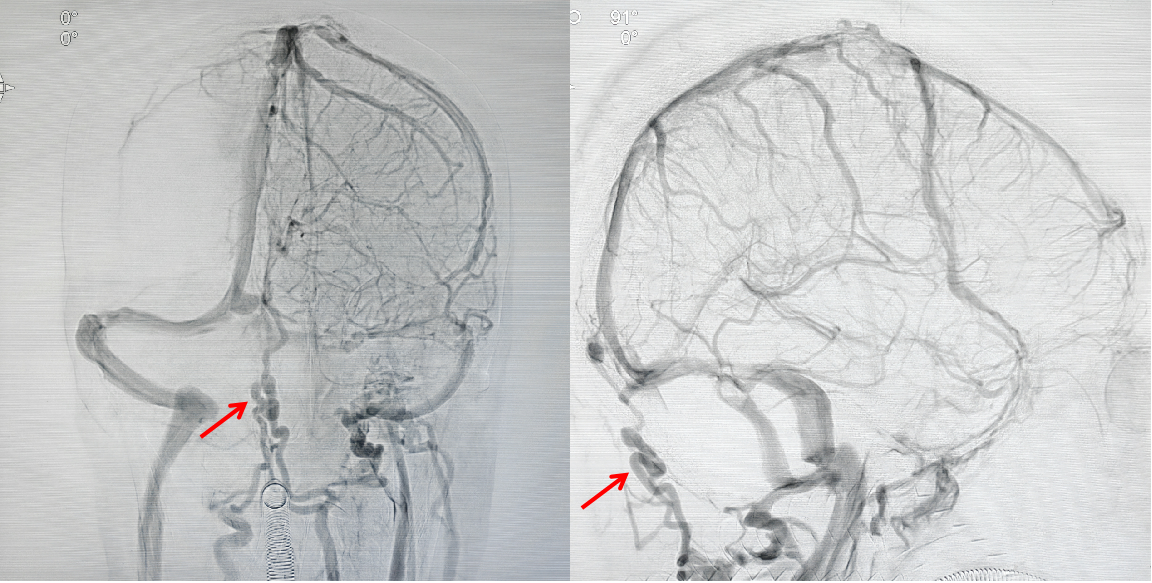

入科后行全脑血管造影术

讨论:

颅内静脉窦狭窄(cerebral venous sinus stenosis,CVSS)是一种少见的脑血管疾病 ,年发病率约为2-5/100 000,女性多见。其常见的病因包括颅内静脉窦血栓,蛛网膜颗粒增生, 特发性颅高压的压迫,肿瘤侵犯静脉窦,脑膜转移癌,颅骨骨折以及感染等。 静脉窦狭窄引起脑脊液的循环、颅内压升高以及血液湍流等,故临床表现以头痛、视力下降、搏动性耳鸣等为主。

由于CVSS临床表现缺乏特异性,因而临床诊断存在一定的困难,极易漏诊误诊。CVSS患者腰穿检查压力常明显升高,头颅CTV及MRV对该疾病敏感性高,但是个别CTV及MRV不能确诊者,全脑血管造影检查是必要的,而且是诊断CVSS的“金标准”。因颅内静脉结构的变异较大,故全脑血管造影检查有时亦不能明确诊断。全脑血管造影时,静脉窦的部分或完全充盈缺损是CVSS的直接征象,其他征象可以出现动静脉循环时间延长、皮层静脉突然中断或迂曲扩张并伴静脉逆流、静脉侧支循环形成、头皮静脉和导静脉的明显扩张等。

脑的静脉引流主要依靠颈内静脉系统和椎静脉系统,颈外静脉的作用有限。导静脉是颅内静脉、板障静脉、颅内脑膜静脉以及静脉窦的连接静脉,其集中在主要的静脉窦周围。按照所在位置可分为顶导静脉(连接上矢状窦与头皮静脉)、乳突导静脉(连接乙状窦与枕部静脉和耳后静脉)、髁部导静脉(连接乙状窦与枕下静脉丛)和枕导静脉(连接窦汇和枕部静脉)等。导静脉在连接硬膜窦和椎静脉系统中起着重要作用,病理状态下,导静脉起着分流颅内静脉引流的作用,有助于缓解颅内压升高,导静脉亦可以作为颅内感染的传播途径。

枕导静脉位于或临近枕骨鳞部中线,连接窦汇或上矢状窦远端和枕下静脉,枕下静脉引流到椎静脉丛或颈静脉。枕导静脉是唯一能够为横窦提供额外引流途径的颅底导静脉。文献报道枕导静脉的出现率从0.46%到58.33%不等。1936年即有学者意识到枕导静脉管扩大的意义,Lindblom等认为枕导静脉管扩大可能是由于颅内静脉的压迫引起颅骨和骨膜血流向静脉窦的引流受阻所致。但此后,枕导静脉管扩大这一体征并没有得到足够的关注。1960年,Decker等提出枕导静脉管扩大是早期诊断颅内压升高的重要体征。2016年,Mohamed Salem等发表了第一篇有关枕导静脉扩张的个案报道,一名以视物模糊为主诉的48岁女性,在脑血管造影中表现出异常扩张的枕导静脉。2019年,瑞士的 Hedjoudje等研究发现枕导静脉可能是特发性颅内高压(idiopathic intracranial hypertension,IIH)的标志。在46例IIH患者中,30例患者存在枕导静脉,对照组92例患者中,有29例存在枕导静脉。IIH患者枕导静脉的直径较对照组显著增大(近端2.3mm VS 1.6mm,远端3.3mm VS 2.3mm),对29例IIH患者行横窦内支架植入术后,枕导静脉的平均直径减小(近端2.6 mm VS 1.8mm,远端3.7mm VS 2.6mm)。2024年,Evrim等报道,在儿童特发性颅内高压患者中,枕导静脉出现的概率是对照组的7倍。枕导静脉是诊断儿童特发性颅内高压的有益补充。

本例患者中,脑血管造影示上矢状窦及左侧横窦局部显影不清,枕导静脉异常粗大迂曲,是我们诊断颅内静脉窦狭窄的有力佐证,但该患者静脉窦狭窄是由于静脉窦血栓形成所致,还是继发于脑膜转移癌引起的颅内压升高,尚需进一步明确。

参考文献

[1] A Hedjoudje, A Piveteau, C Gonzalez-Campo, et al. The Occipital Emissary Vein: A Possible Marker for Pseudotumor Cerebri. AJNR Am J Neuroradiol. 2019 Jun;40(6):973-978.

[2] K Y CHYNN. Occipital Emissary Vein Enlargement: A Sign of Increased Intracranial Pressure. Radiology. 1963 Aug:81:242-7.

[3] Mohamed Salem, Parviz Dolati, Matthew R Fusco, et al. Abnormal Large Central Occipital Emissary Vein: A Case Report and Review of Literature. Cureus. 2016 May 8;8(5):e603.

[4] Evrim Özmen, Ayfer Arduç Akçay, Yunus Emre Şentürk, et al. Occipital emissary vein existence and its impact on the diagnosis of idiopathic intracranial hypertension in pediatric patients. Neuroradiology. 2024 Feb 12.

[5] San Millan Ruiz D, Gailloud P, Rufenacht DA, et al. The craniocervical venous system in relation to cerebral venous drainage. AJNR Am J Neuroradiol. 2002, 23:1500-1508.

[6] 王君,刘新峰,莫大鹏等. 脑静脉窦狭窄介入诊疗专家共识[J]. 中华内科杂志, 2021, 60(08): 696-708.

[7] 中华人民共和国国家卫生健康委员会,范一木,贾强. 中国颅内静脉和静脉窦血栓形成诊疗指导规范(2021年版)[J]. 全科医学临床与教育, 2022, 20(01): 4-7.