病例:

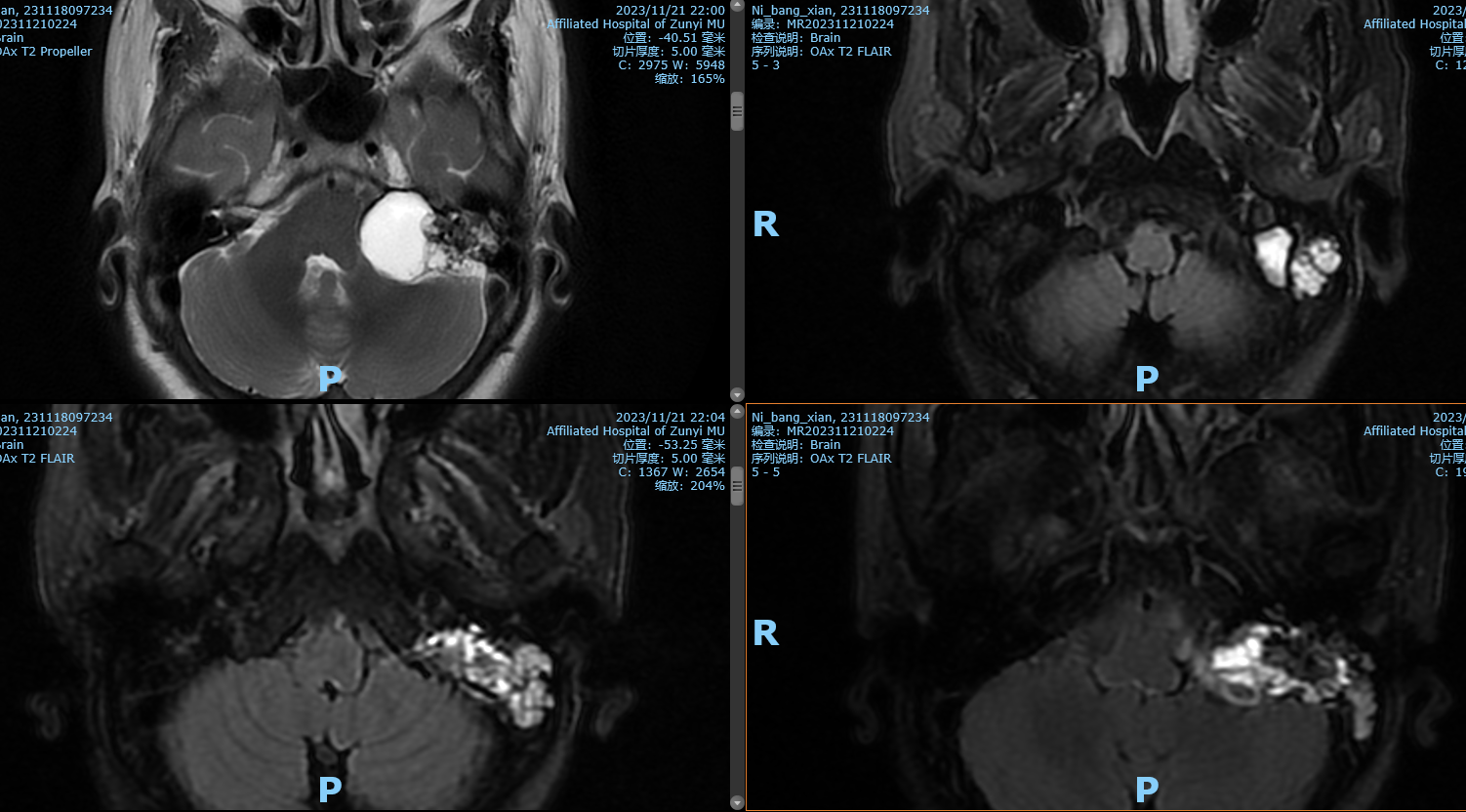

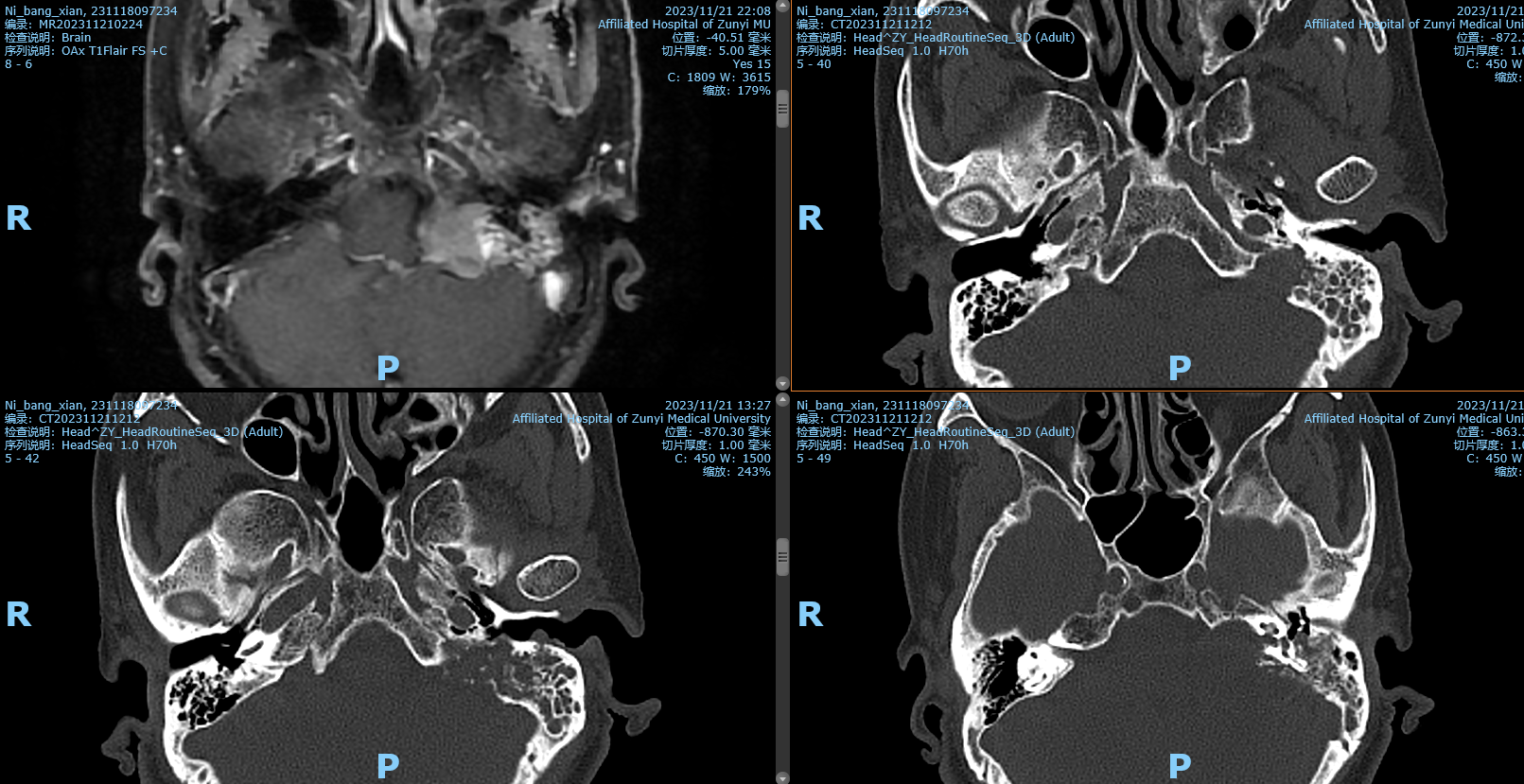

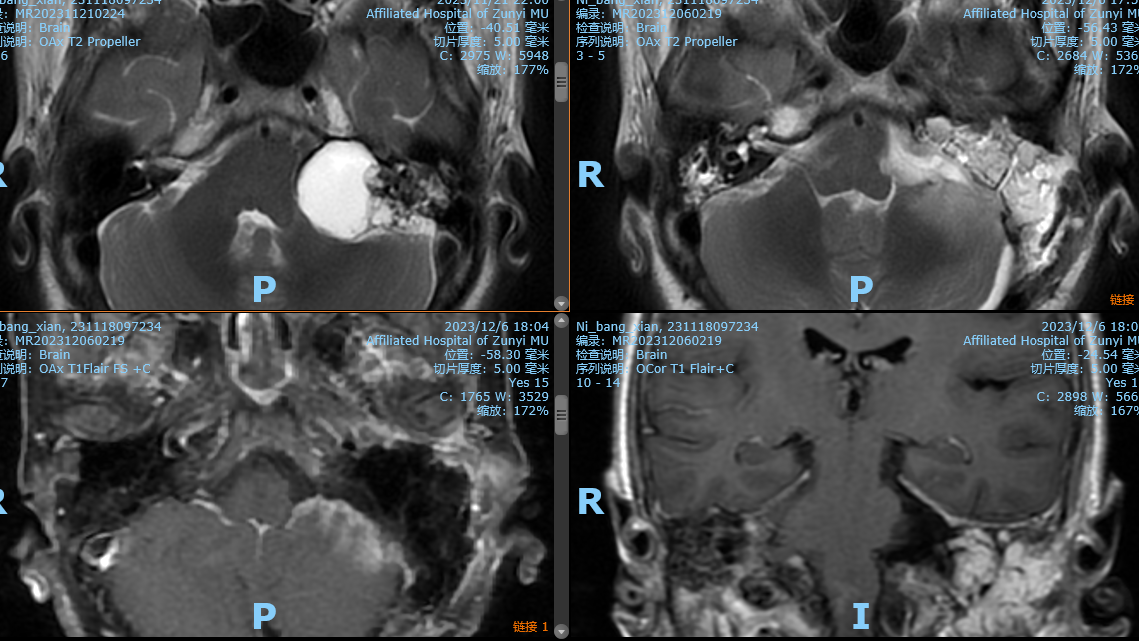

56岁女患,因“口角右歪伴左眼闭合不全18个月”入院。查体:生命体征平稳,双侧瞳孔正常,光反射灵敏,左眼闭合不全,左侧额纹、鼻唇沟消失,口角右侧歪斜。House-Brackmann(H-B)分级 :IV级四肢肌力5级,肌张力无异常,生理反射存在,病理反射未引出。颅脑MRl:1左侧桥小脑角区占位,考虑听神经鞘瘤伴囊祥变。

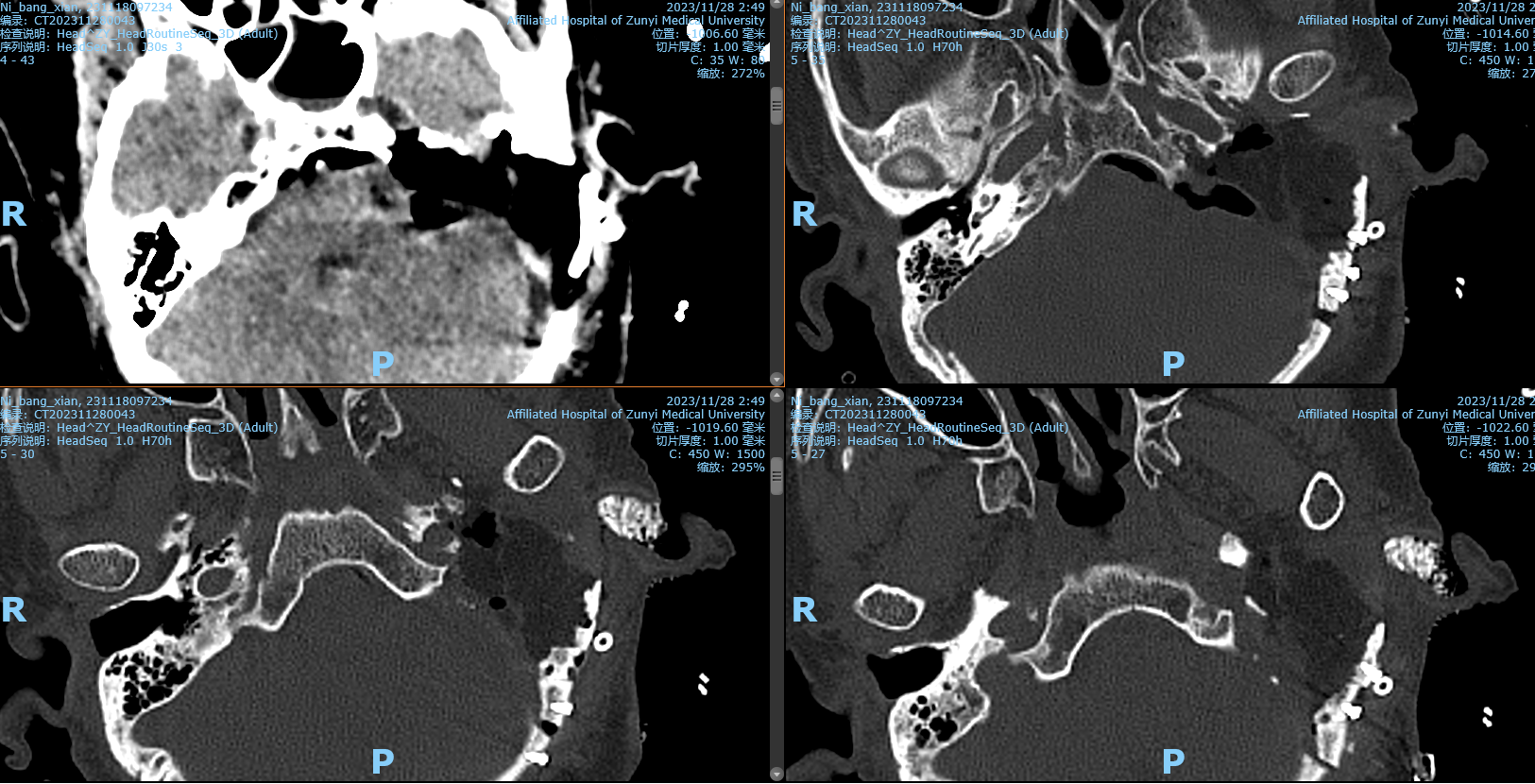

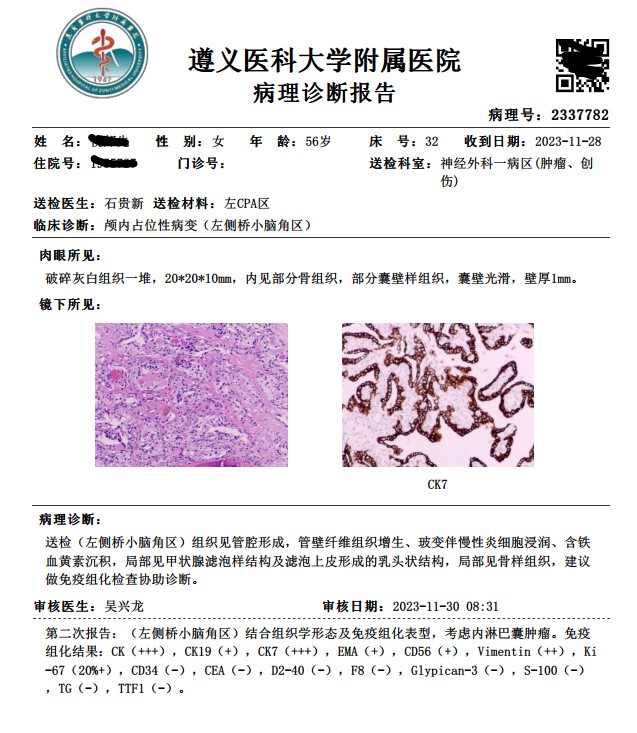

阅片后考虑为左侧内淋巴囊肿瘤,侵犯岩骨,破坏面听神经,手术方案选择:左侧乙状窦前入路,窦前入路切除CPA区肿瘤,同时做岩骨次全切,术中发现面神经破坏,截取左侧耳大神经作为桥接神经,行左面-舌下神经端侧吻合,关颅后发现左侧外耳道与颅内相通,脑脊液缓慢流出,又在神经内镜下行外耳道缝扎术,术后2周出院,无脑脊液耳漏、鼻漏。术后病理后免疫组化证实为内淋巴囊肿瘤,ki-67达20%。

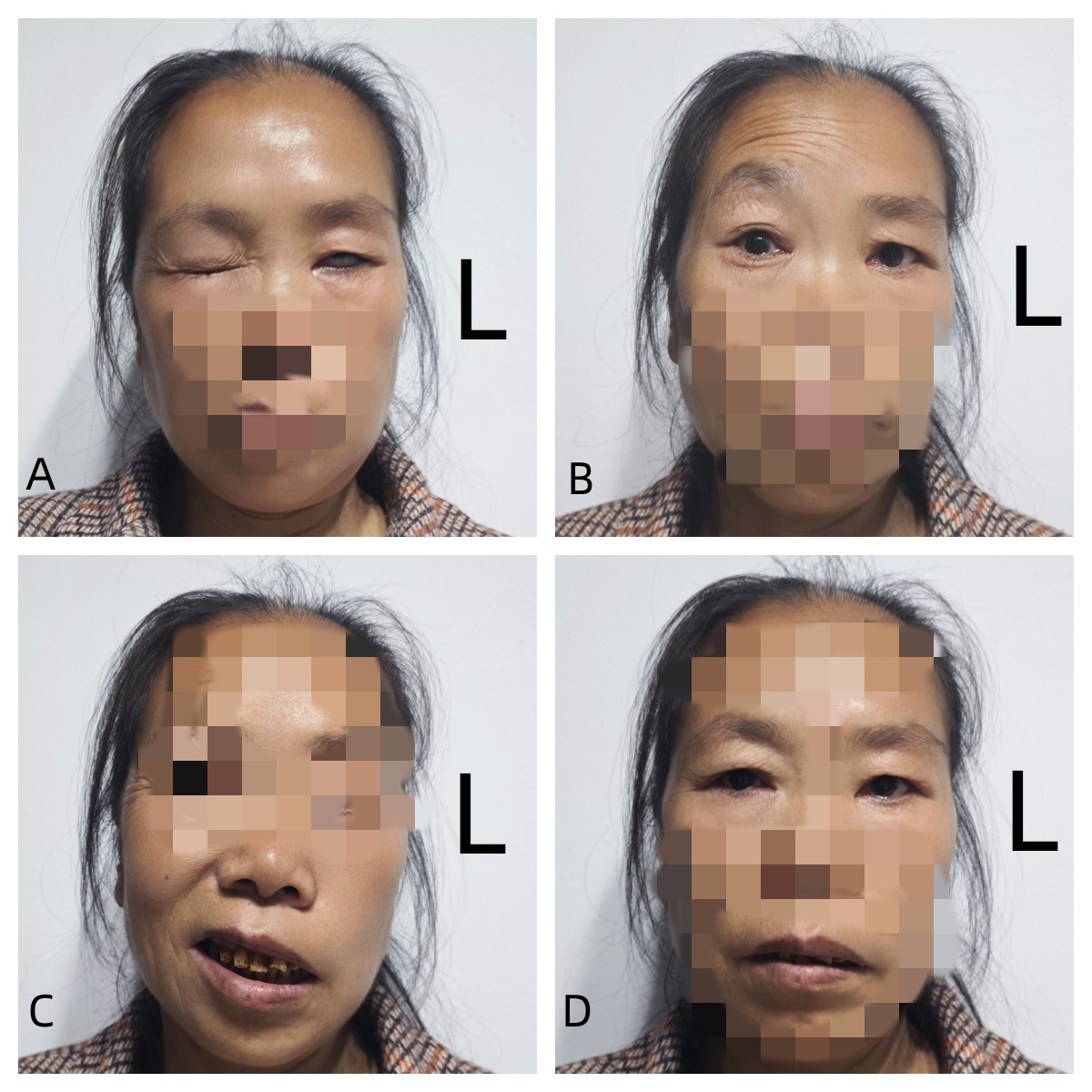

术前情况:↓↓↓

A:左侧闭眼不能,露白;

B:左侧额纹消失;

C:口角歪斜,左侧鼻唇沟消失;

D:静态面容。

术后复查影像

开关颅情况:

术中情况:

3.切除CPA区肿物↑↑↑↑可见面神经中枢端被破坏

5-2.听小骨取出↑↑↑↑↑↑↑

概述

内淋巴囊肿瘤(ELST)是一种罕见的、起源于内淋巴囊或内淋巴管的低级别神经外胚层肿瘤,生长缓慢,呈浸润性破坏颞骨,可累及内耳、面神经、颈静脉孔甚至颅内,导致听力下降、眩晕、耳鸣、面瘫等。

1984年,Hassard等在为一例临床诊断“梅尼埃病”的患者行内淋巴囊减压术时,发现其内淋巴囊存在易出血的新生物,经病理检查证实为内淋巴囊肿瘤(endolymphatic sac tumor,ELST),此为发现的首例ELST。这一疾病随后被越来越多的耳鼻咽喉科医师认识。1988年,Gaffey等首次报道了9例位于内淋巴囊解剖区域的侵袭性肿瘤,并将其命名为“侵袭性中耳乳头状瘤”(aggressive papillary middle ear tumor)。1989年,Heffern报道了20例疑似起源于内淋巴囊的“低级别腺瘤”(low-grade adenocarcinoma of probable endolymphatic sac origin)病例。2005年,世界卫生组织(WHO)正式将这类肿瘤命名为ELST。

ELST患者主诉多为听力下降、眩晕、耳鸣及面瘫等非特异性症状,易与其他疾病混淆。Roche等报道,在诊断为前庭神经鞘瘤的患者中,最终有1/300病理证实为ELST。ELST具有特征性影像学表现,通过对其影像学特征的学习,术前诊断ELST并不困难。该肿瘤生长缓慢,关于其对放射化学治疗(简称放化疗)是否敏感尚未见报道。目前治疗ELST的主要方式为手术切除。

临床表现:患者最常见的症状依次为感音神经性听力下降、眩晕、耳鸣、面瘫,部分患者因后组脑神经受累或者肿瘤累及颅内,可出现声嘶、呛咳、头痛、复视等。

影像学检查:ELST起源于内淋巴囊或内淋巴管,因此早期以岩锥后缘后半规管后方内淋巴囊部位为中心生长,逐渐侵蚀颞骨其他部位。

治疗原则:ELST一旦诊断应尽早行手术切除。手术切除仍是ELST的首选治疗方式,全切除后肿瘤的局部复发率低,远期治愈率达90%。手术原则为完全切除肿瘤并尽可能保护患者的听功能及面神经功能。

术式的选择应根据术前听力及肿瘤临床分级决定。Ⅰ级,肿瘤局限于迷路后区域,通常为轻至中度听力下降,为保留这类患者的残余听力,选择迷路后径路+岩骨后部切除术。Ⅱ级,肿瘤主要朝前侵犯但仍局限于颞骨内,此时迷路或内听道受累,因此患者听力呈重度下降,为完全切除肿瘤,通常选择经迷路径路颞骨次全切除术。Ⅲ级,肿瘤侵犯颞骨外结构,Ⅲa级累及颈静脉孔相关结构,推荐采用颞下窝径路切除肿瘤;Ⅲb级累及颅内,通常采用颞下窝入路结合乙状窦后入路或颅中窝入路。若肿瘤累及颈静脉球,出血风险大,术中我们可在通过闭塞乙状窦和结扎颈内静脉后,使用乙状窦隧道填塞岩下窦技术控制岩下窦出血,同时还能避免后组脑神经损伤,进而切除颈静脉球外侧壁及肿瘤。如肿瘤向外累及外耳道,同时颅内肿瘤直径>2 cm,此时可二期切除颅内肿瘤,避免脑脊液漏的发生。对于面神经未受累及的早期肿瘤患者,术中应注意避免损伤面神经及其骨管;对于面神经受累及的患者,应切除受累面神经,并同期行面神经-耳大神经吻合术或面神经-舌下神经吻合术。采用颞下窝径路时,为了更好地暴露肿瘤,可将面神经部分前移位或使用面神经骨桥技术。累及颅内的患者,可根据肿瘤大小,同期或分期切除颅内肿瘤。为预防术后脑脊液漏和颅内感染,术中可用人工脑膜、肌肉及脂肪修补脑脊液漏,用肌肉及骨蜡封闭咽鼓管,将蒂在后方的肌骨膜瓣同前方腮腺后缘缝合,并封闭外耳道。

ELST的放化疗:目前放疗通常作为术后复发患者或者首次手术时无法全切除患者的补救性治疗。有研究报道外放射治疗(external beam radiation)控制复发肿瘤的有效率不高,仅为47.4%, 立体定向放射治疗(stereotactic radiosurgery)的有效率为77.8%。也有报道调强放射治疗(intensity-modulated radiation therapy)及质子放疗(proton-beam therapy)对控制ELST次全切除术后的肿瘤生长有效,立体定向放疗及3D适形放疗(3D conformal radiotherapy)效果欠佳。目前关于ELST靶向治疗的报道仅检索到1例。2020年Nelson等报道了1例术后复发的散发ELST患者,给予帕唑帕尼后肿瘤显著缩小。帕唑帕尼是一种小分子酪氨酸激酶抑制剂,能够抑制参与血管生成的多种通路及效应分子。

ELST的预后及随访:根据ELST有局部复发倾向的特点,我们建议术后3个月、6个月、1年定期随访并行增强MRI检查。随访过程中,患者若出现不明原因的腰背疼痛、马尾综合征及神经根痛等症状,应行脊柱影像学检查以排除脊柱转移的可能。局部复发及远处转移的ELST患者,经过评估手术风险小,能够达到病灶全切除者仍应首选手术切除,其次考虑放疗。

总结:内淋巴囊肿瘤是罕见、低度、恶性肿瘤,术前诊断主要依靠影像学检查,治疗方式以手术切除为主,术中扩大切除肿瘤的同时,保留或重建神经功能,做好脑脊液漏的修补,另外放化疗及靶向治疗效果仍不确切。

该病例由遵义医科大学附属医院神经外科一病区,后颅窝组,石贵新、谢明祥、张永提供。