患者WJD,男性,60岁,因头晕3天,加重伴意识模糊3小时来院。既往高血压病,糖尿病病史。患者缘于3天前无诱因出现头晕,持续不缓解,在当地医院对症治疗。3小时前患者出现头晕,恶心呕吐多次.,并逐渐出现意识模糊,家人急诊送入院。

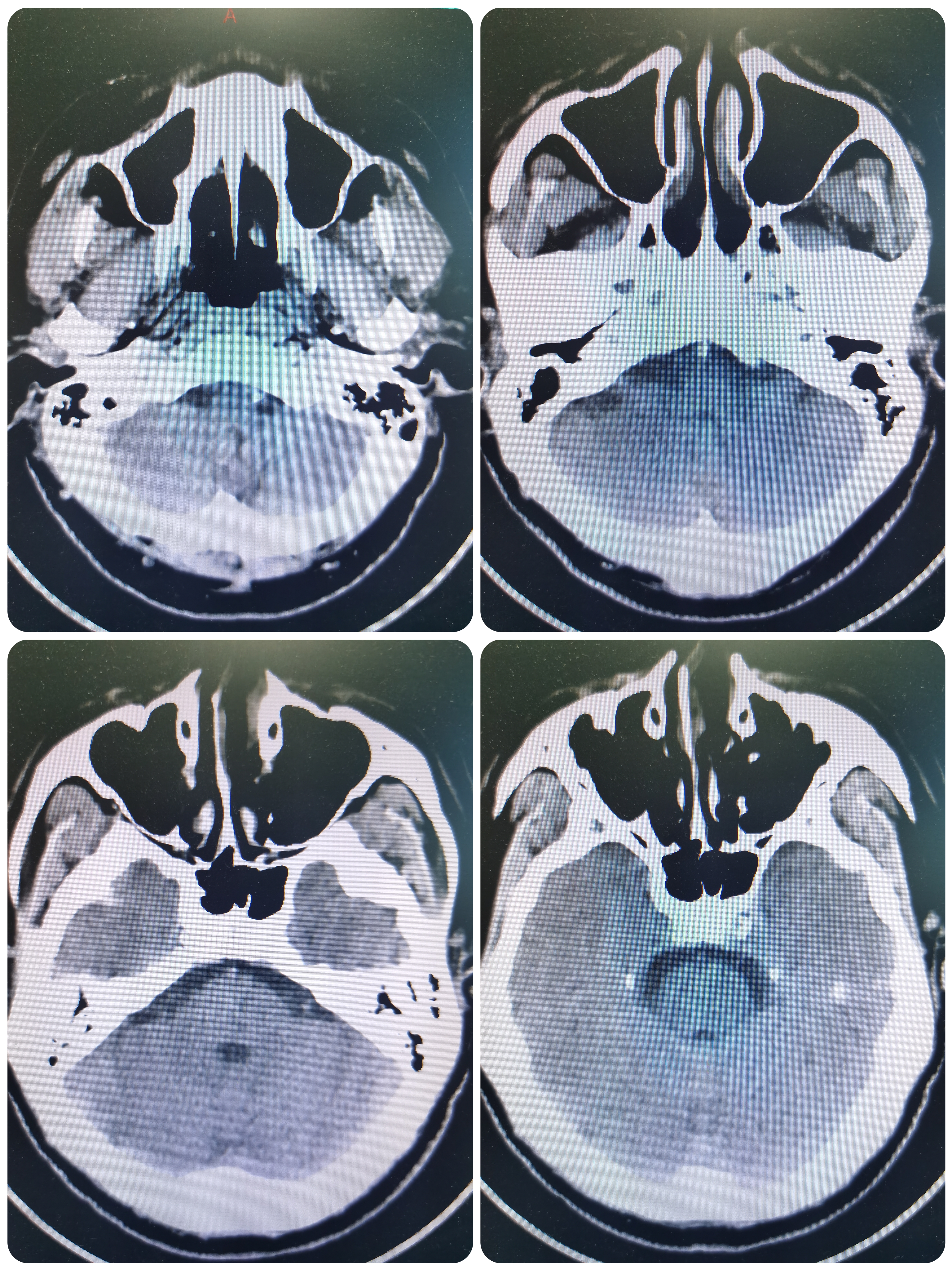

3天前CT示颅内未见明显异常。

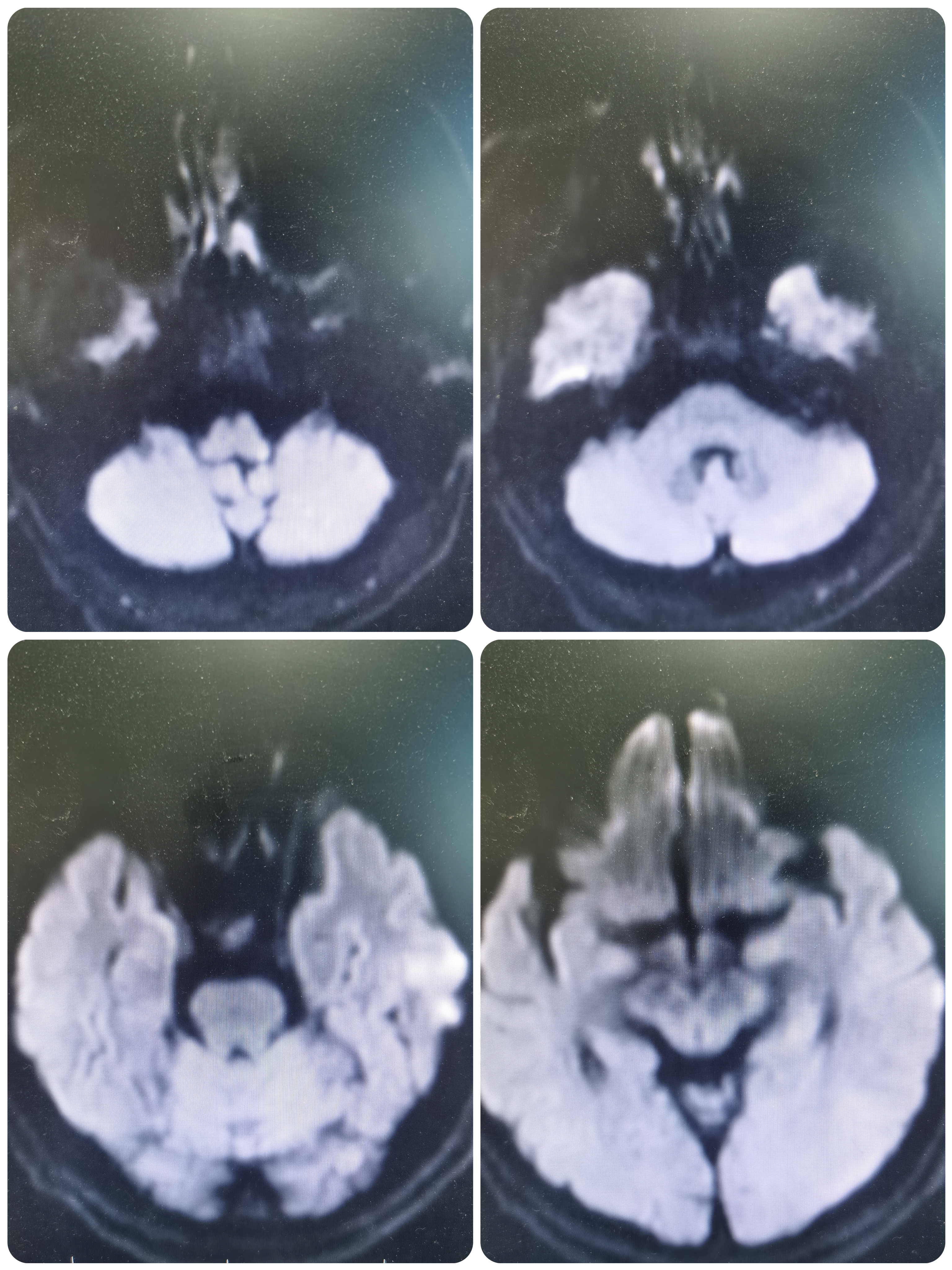

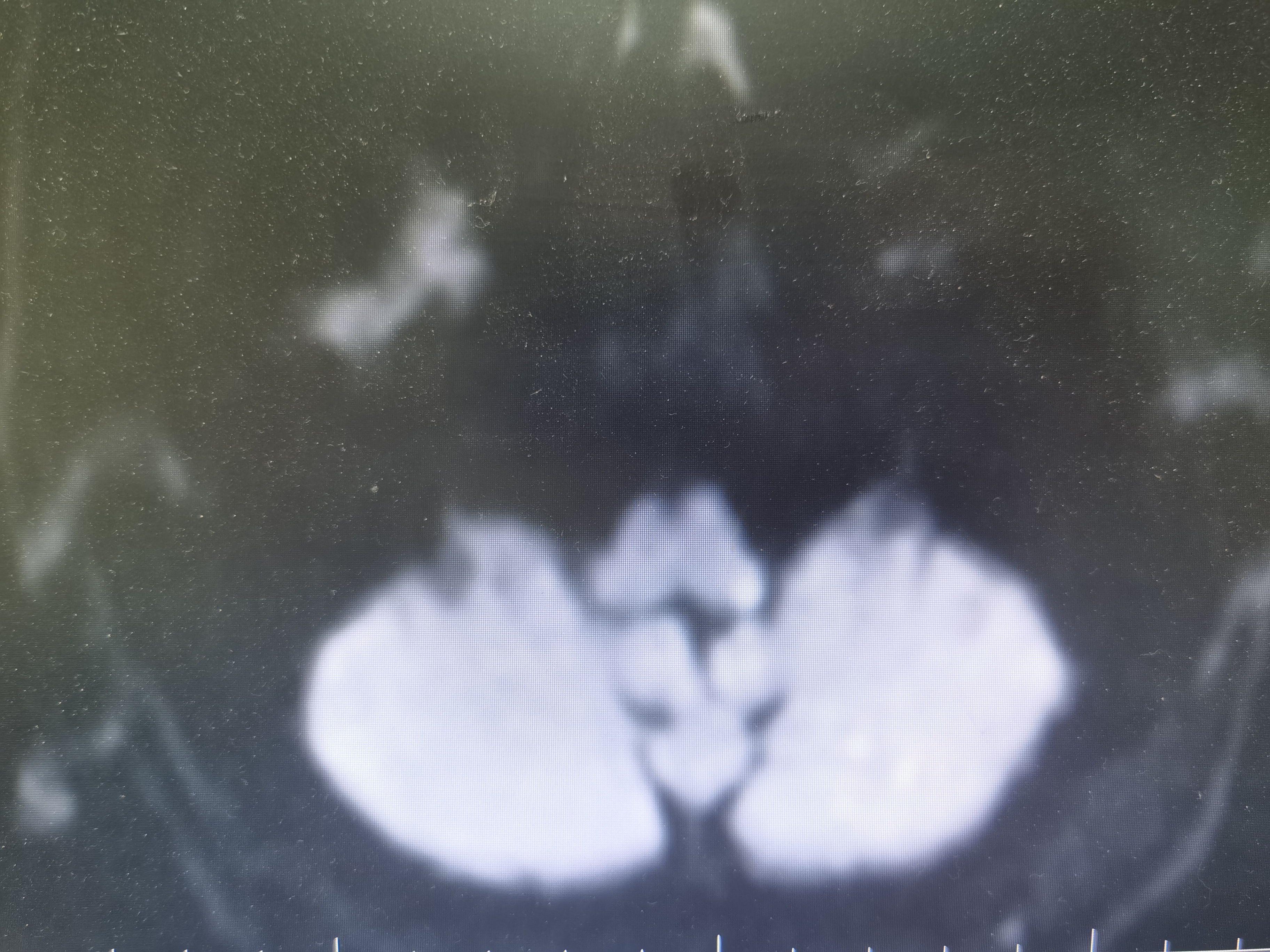

DWI示左侧小脑及延髓新发梗死。

DWI示左侧小脑及延髓新发梗死。

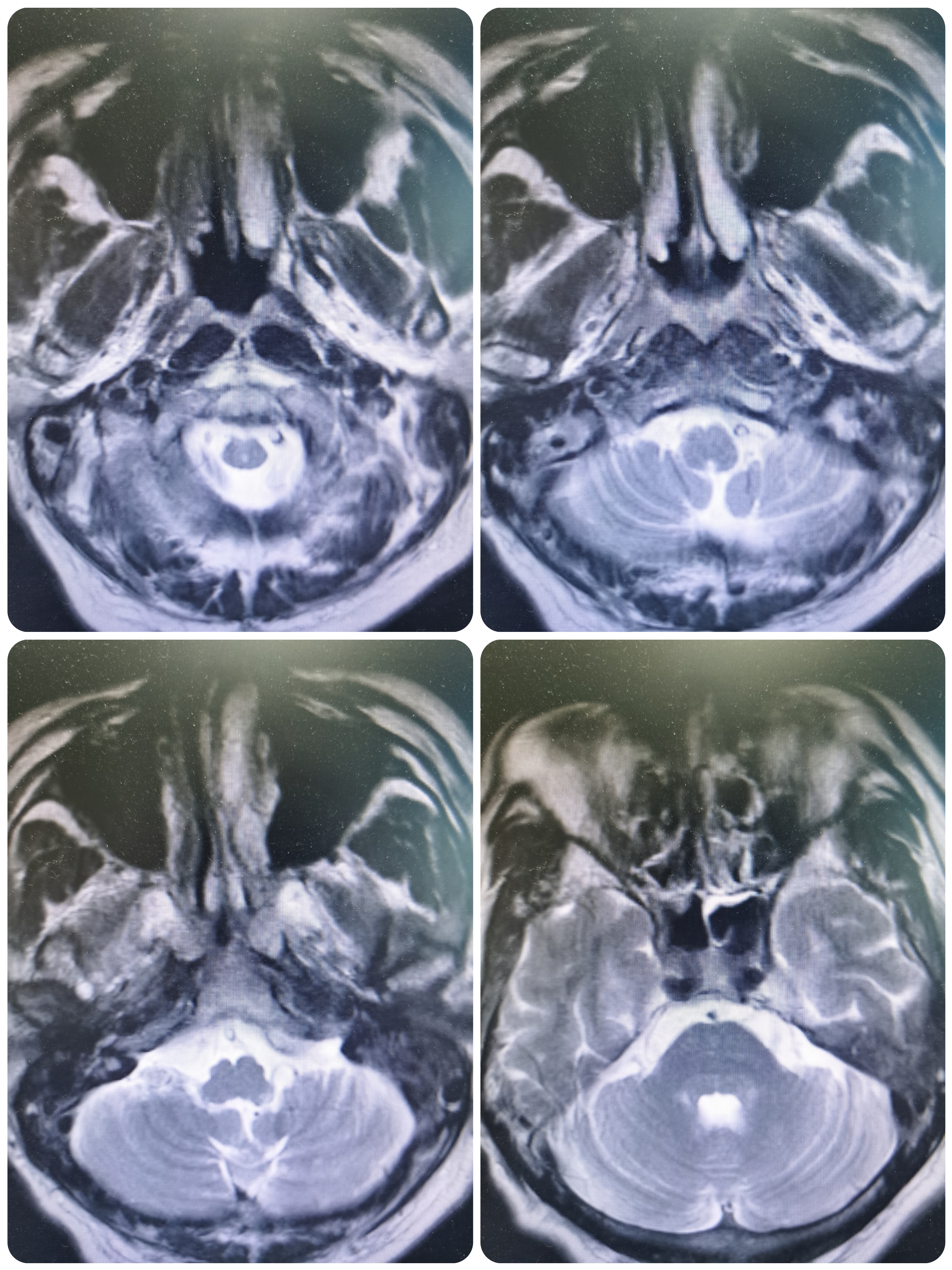

T2序列可见左侧椎动脉管腔内血栓形成。

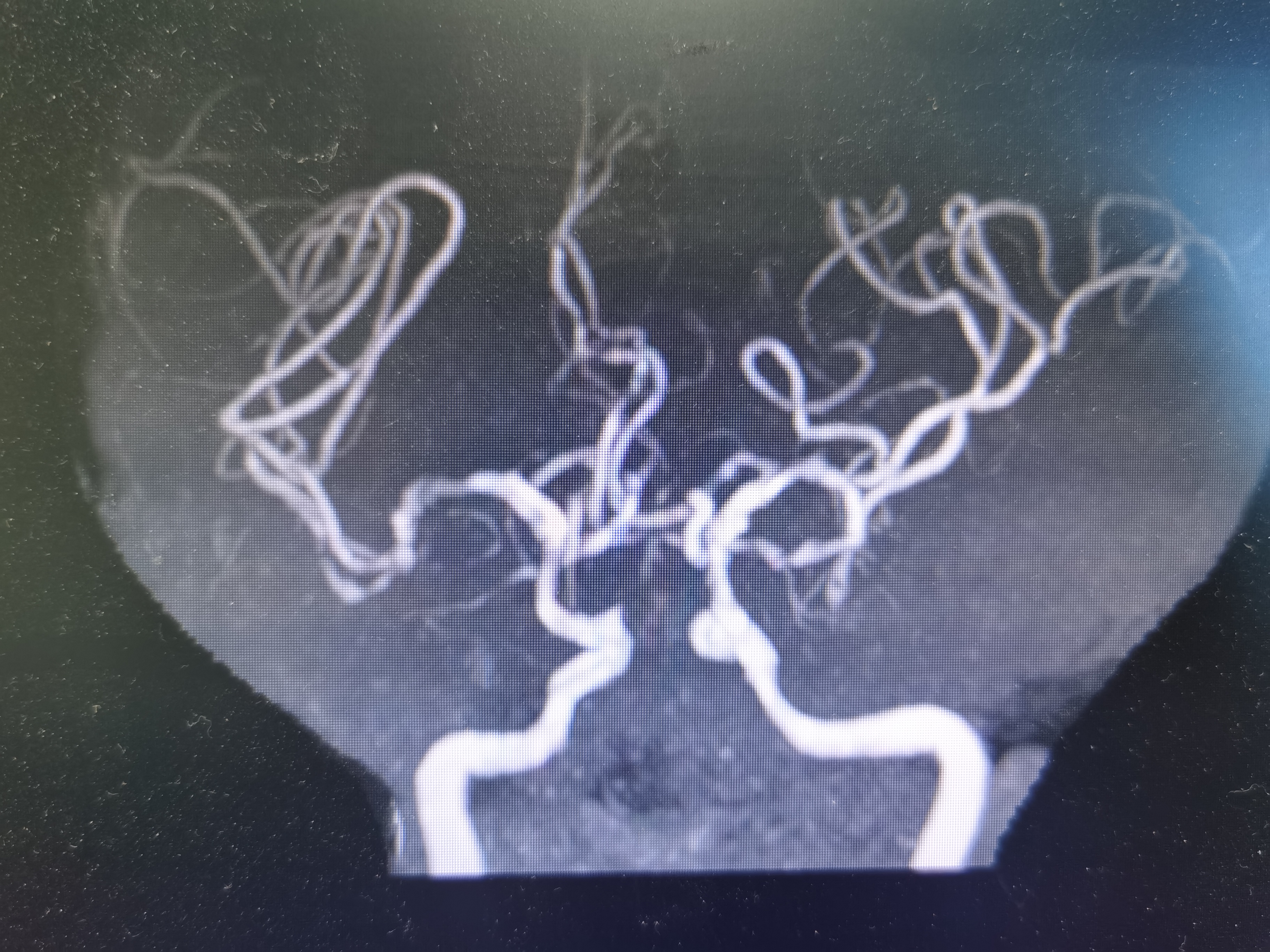

MRA示双椎颅内段及基底动脉未显影,双侧胚胎型大脑后动脉。

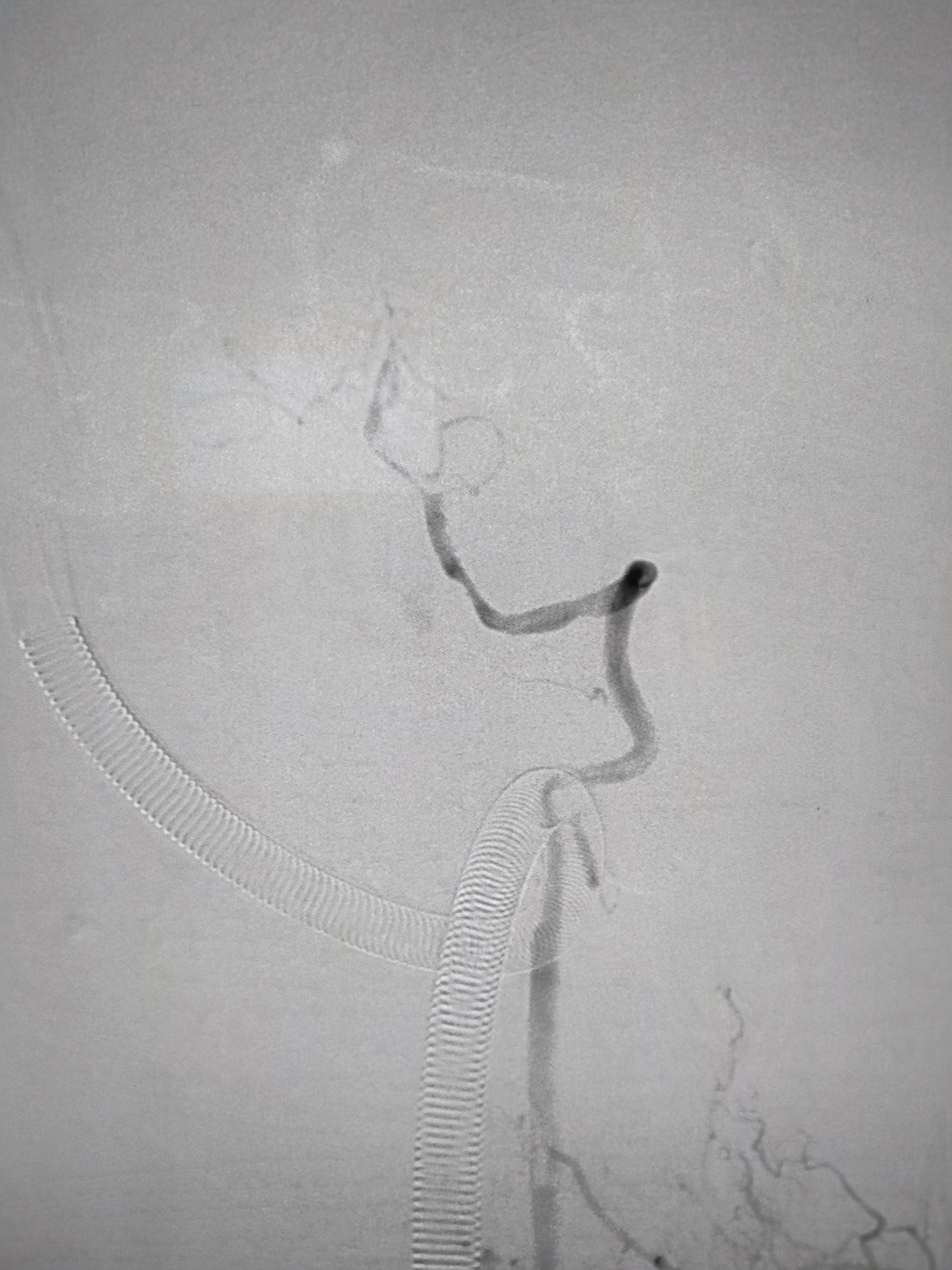

右侧颈内动脉颅外段迂曲。

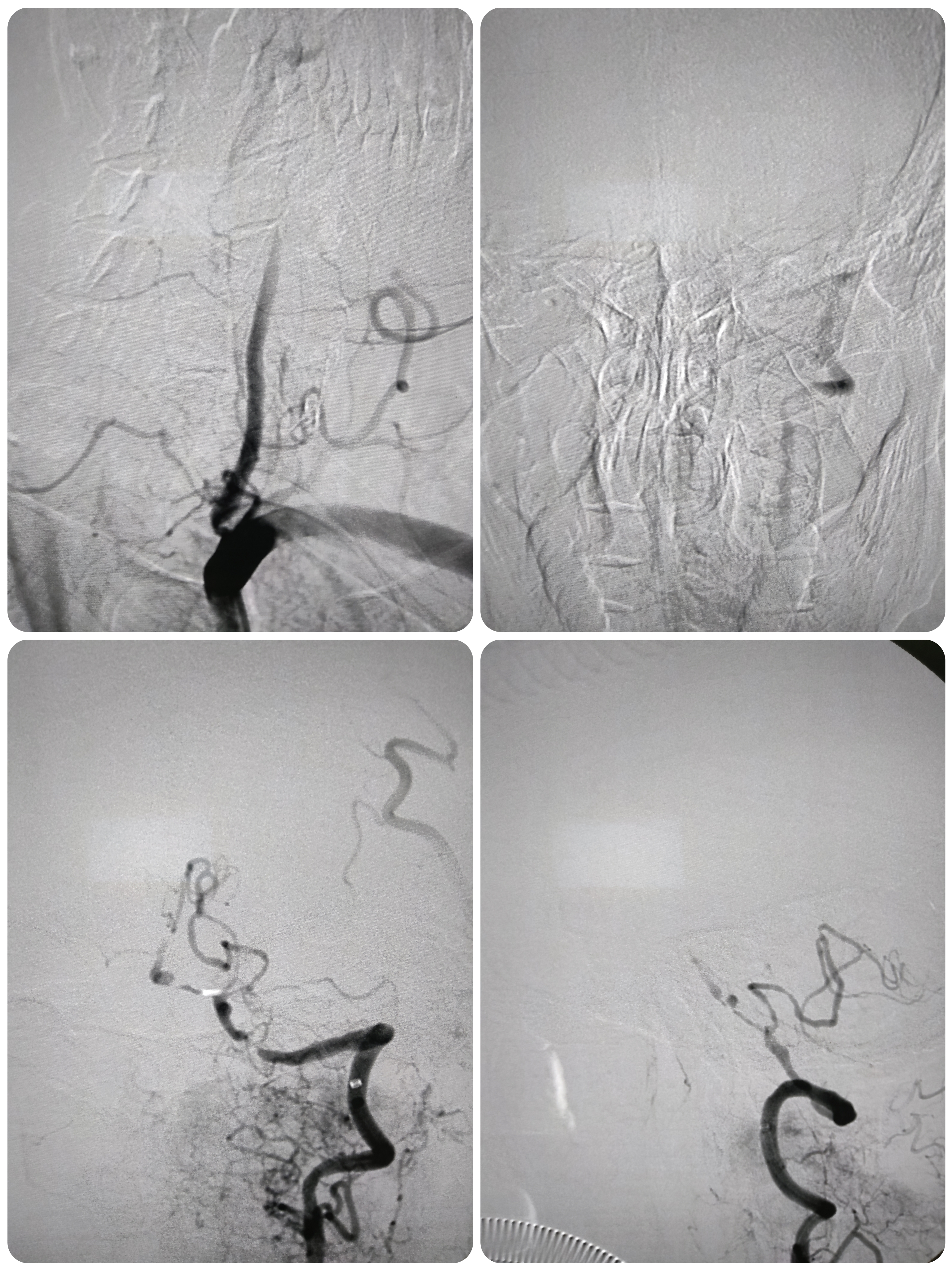

右侧胚胎型大脑后动脉。

右侧胚胎型大脑后动脉。

左侧颈内动脉颅外段迂曲。

左侧胚胎型大脑后动脉。

右侧椎动脉发育不良。

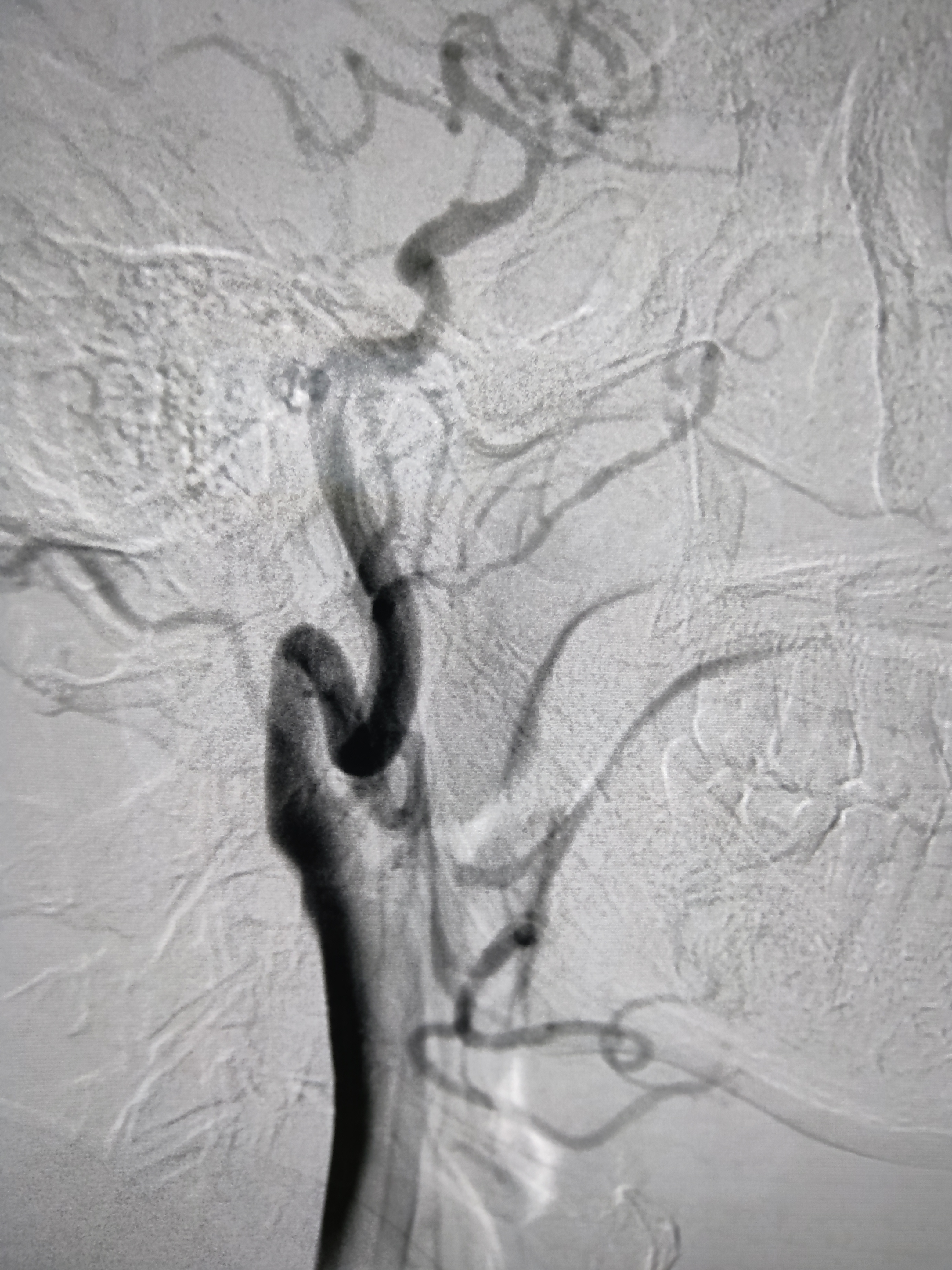

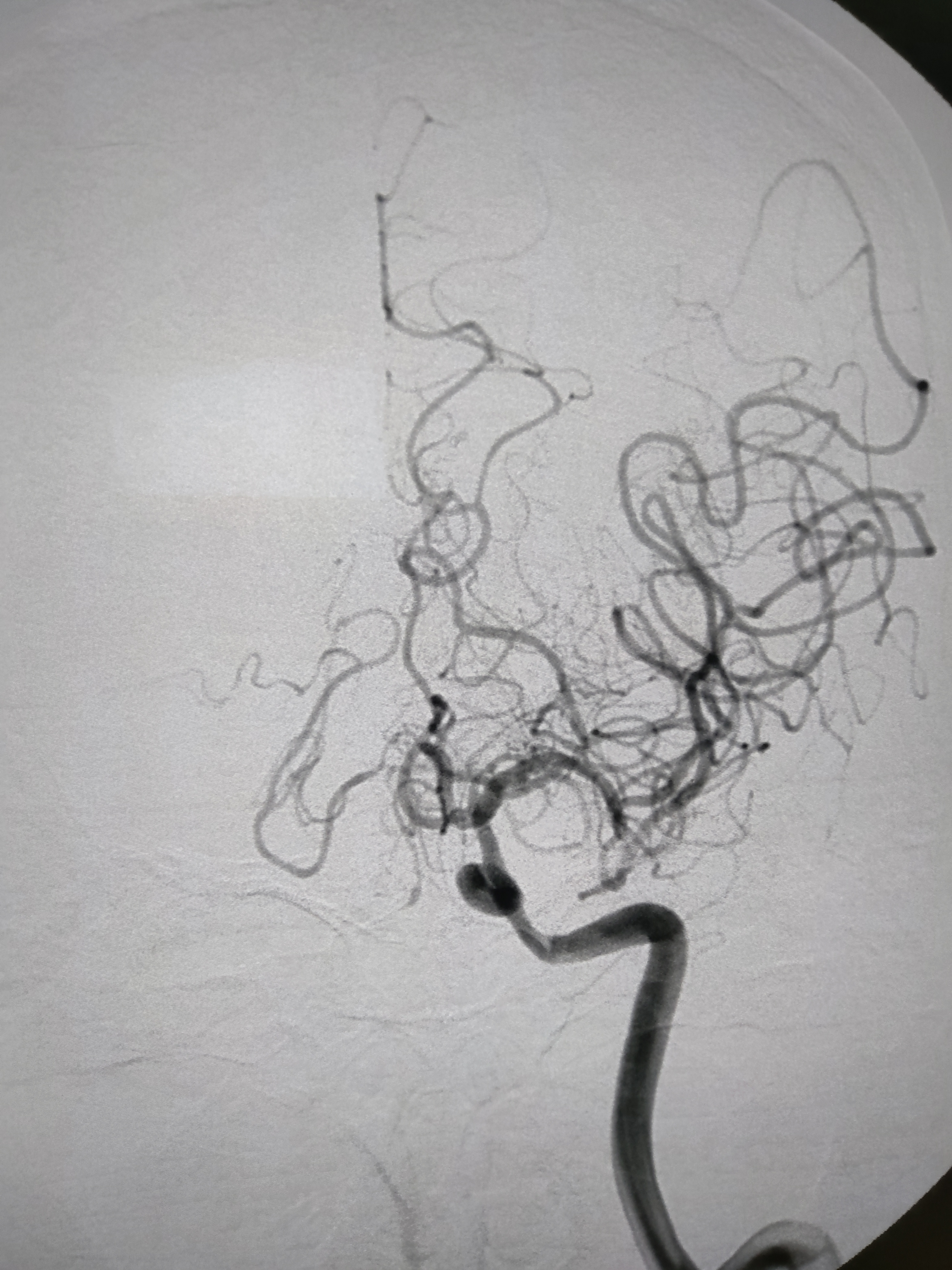

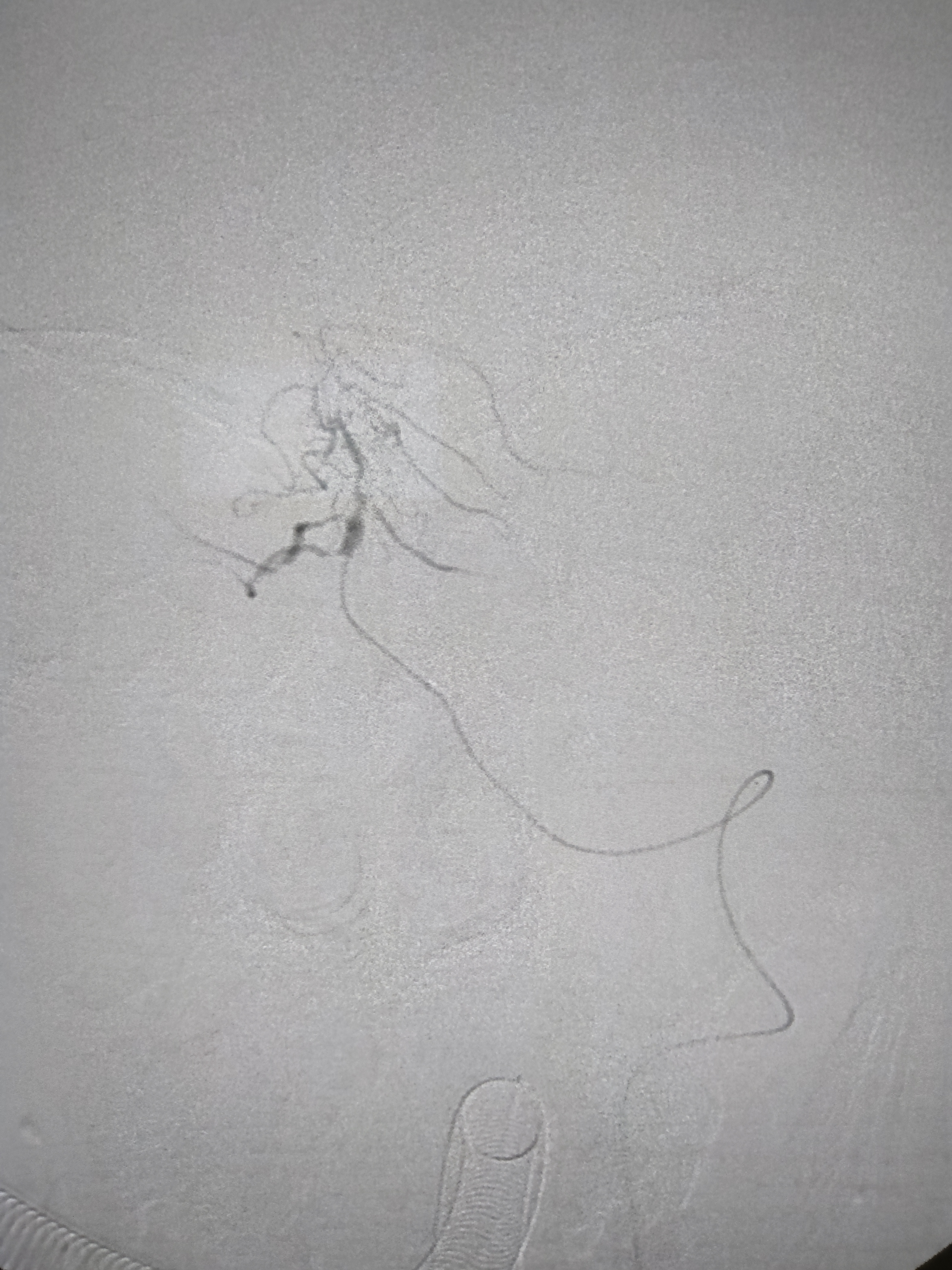

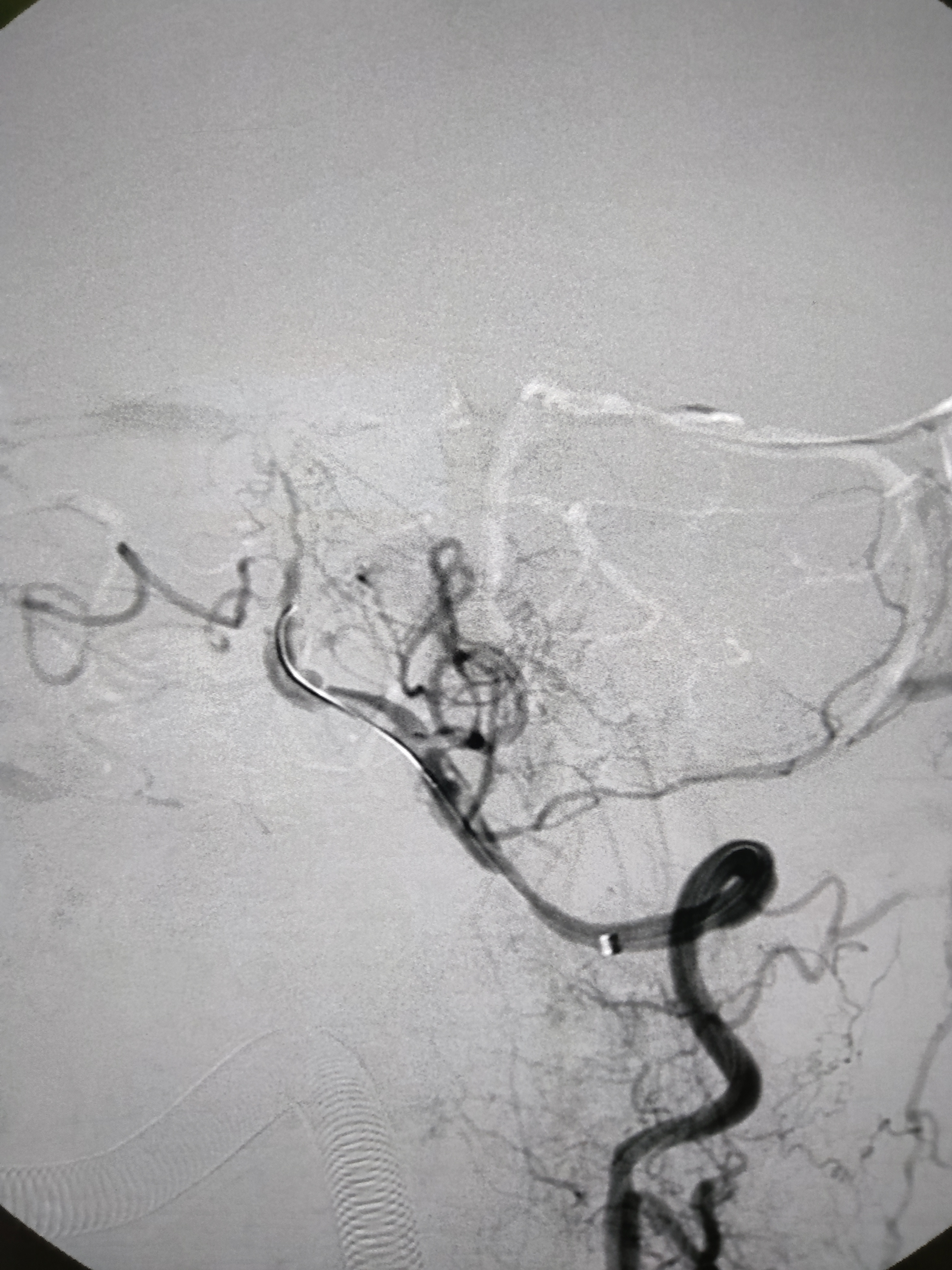

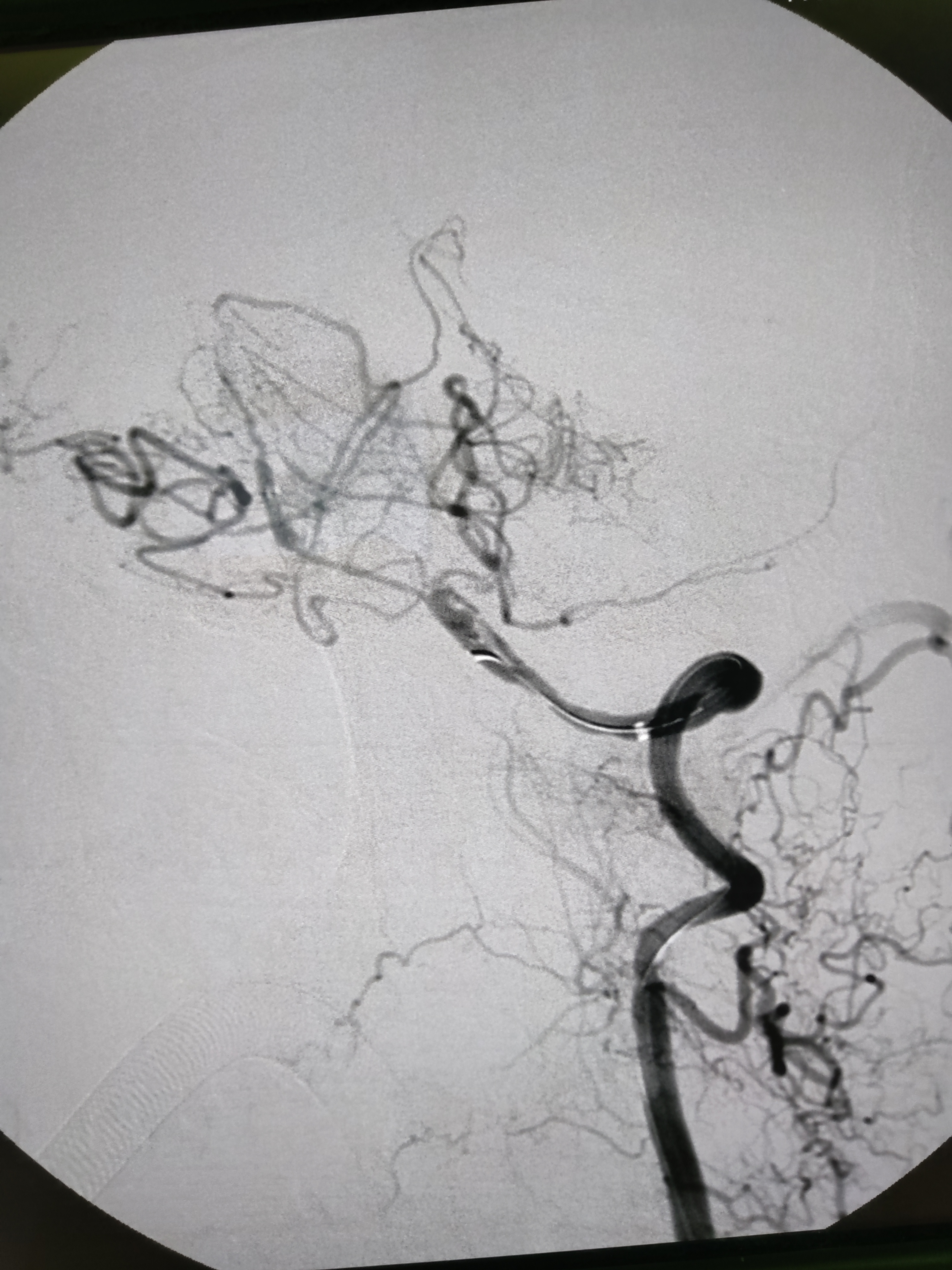

左椎优势,起始部重度狭窄,颅内血流缓慢。

颅内血流缓慢,V4段以远闭塞。

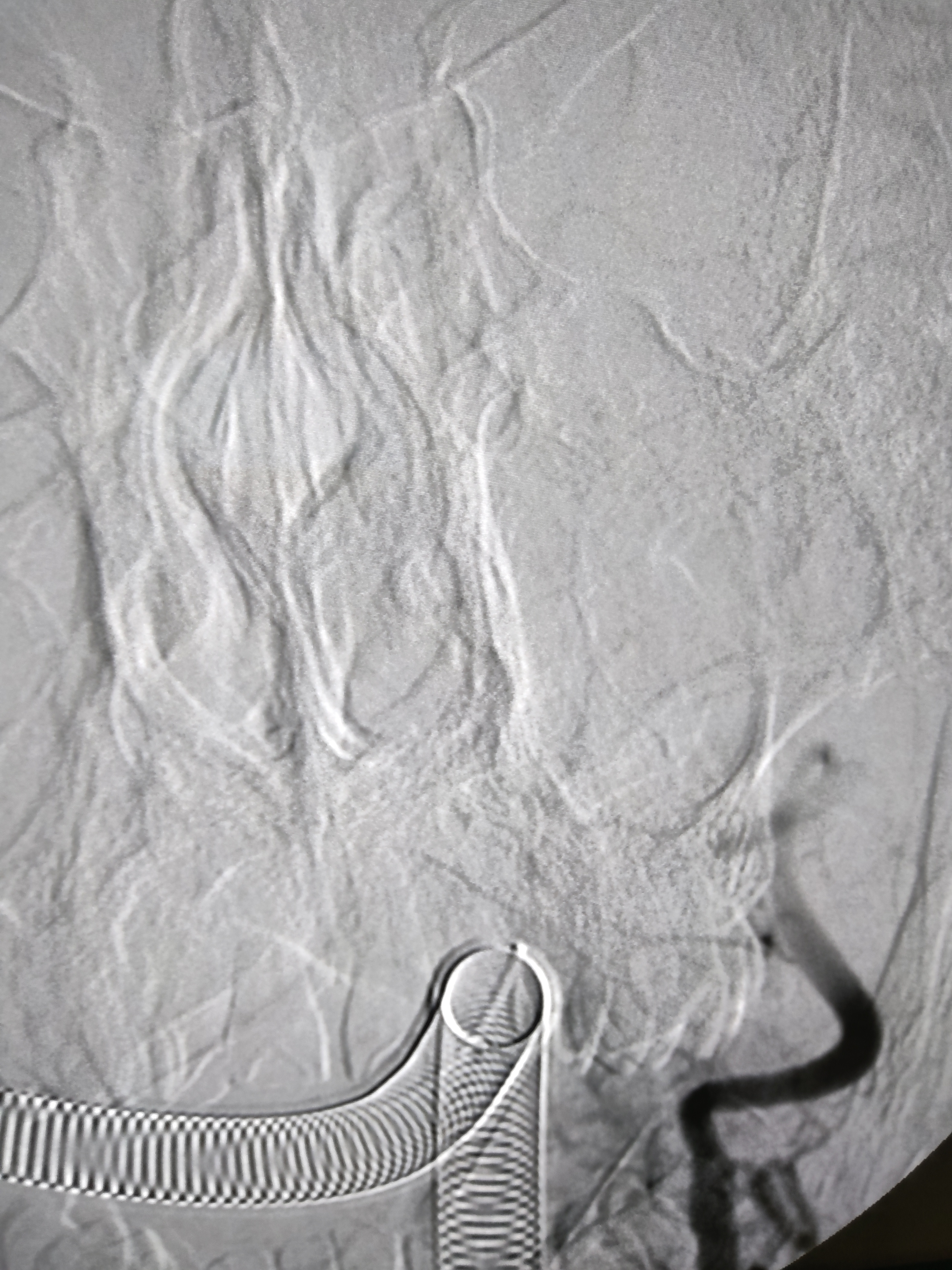

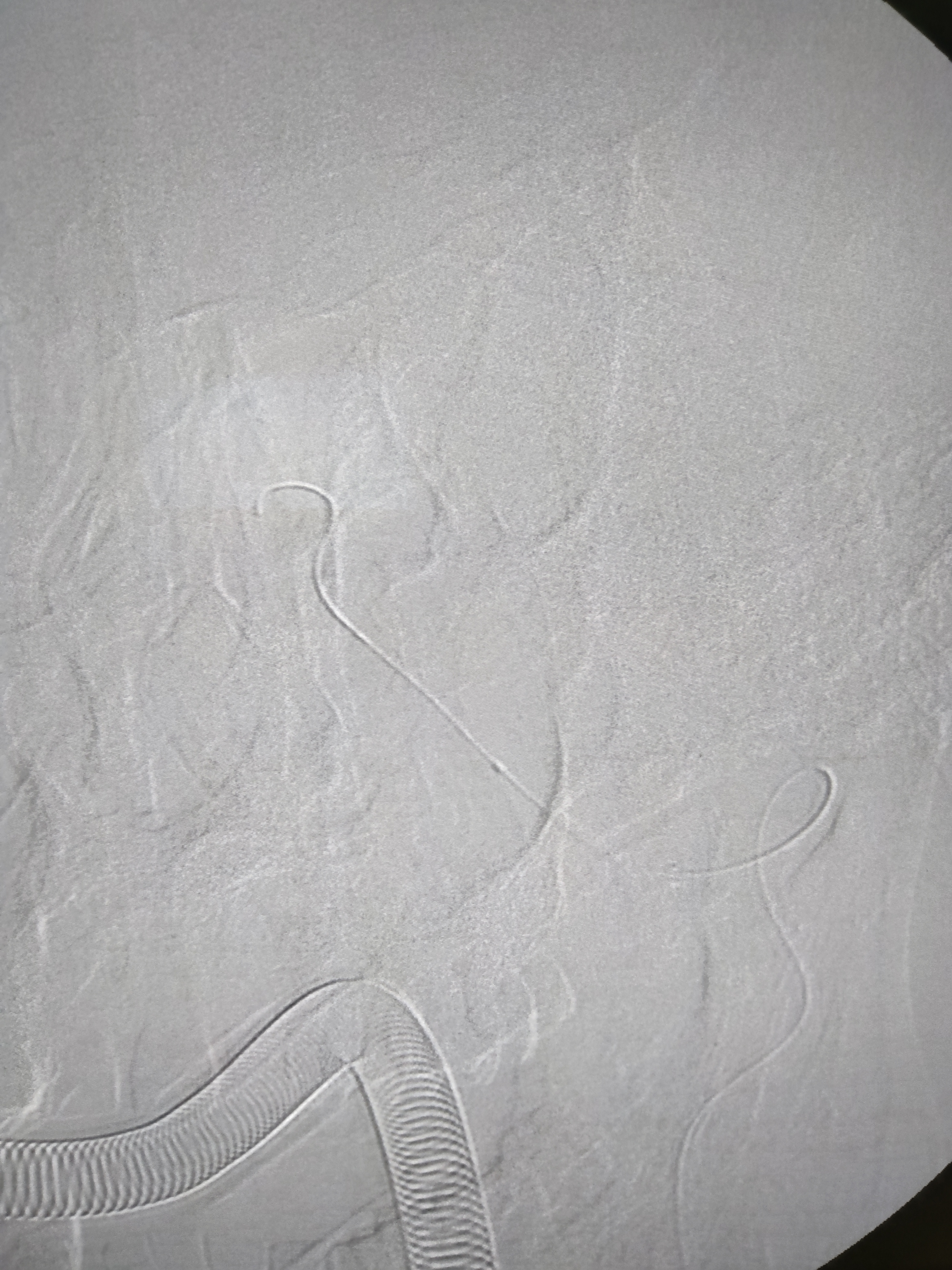

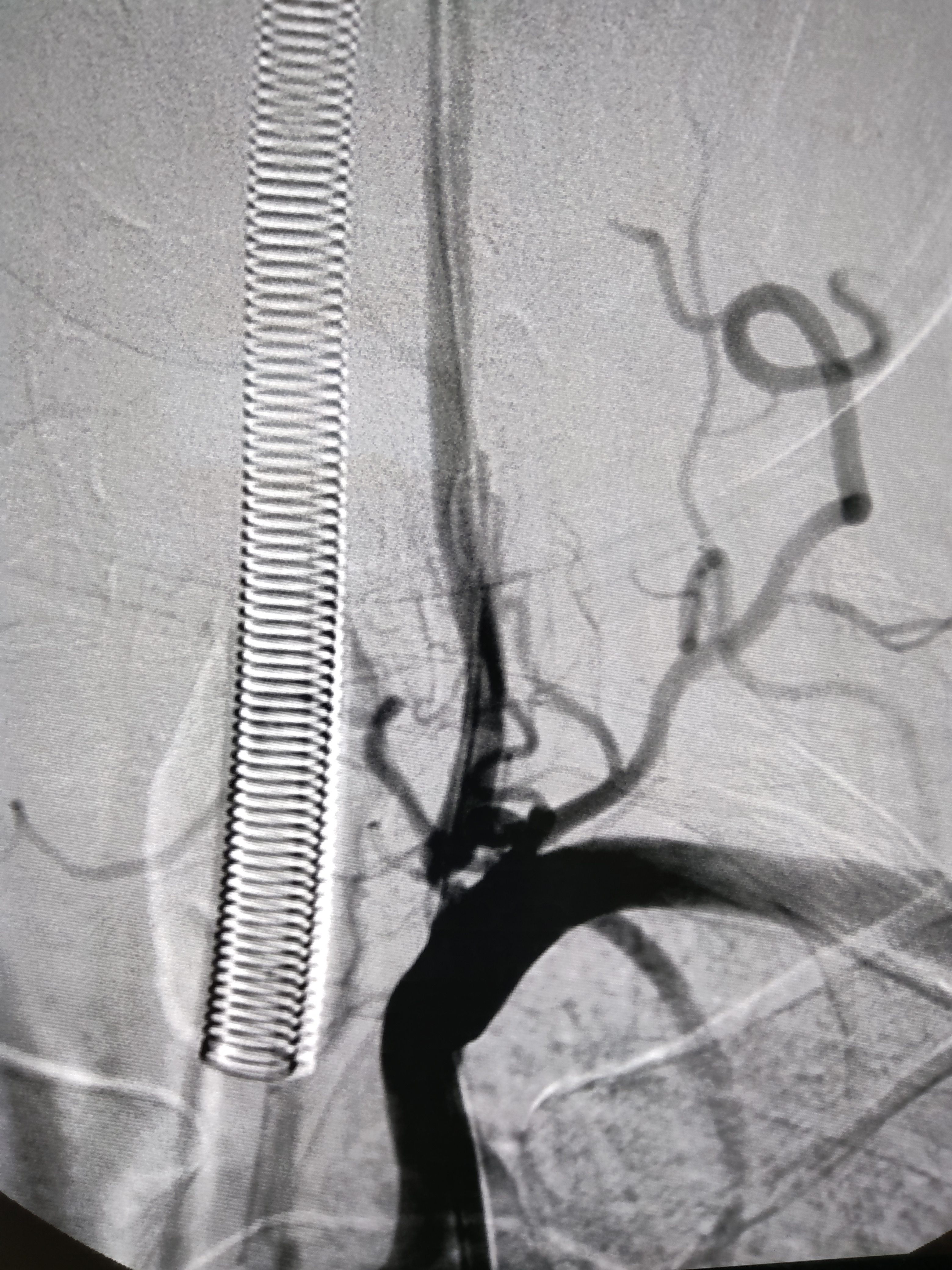

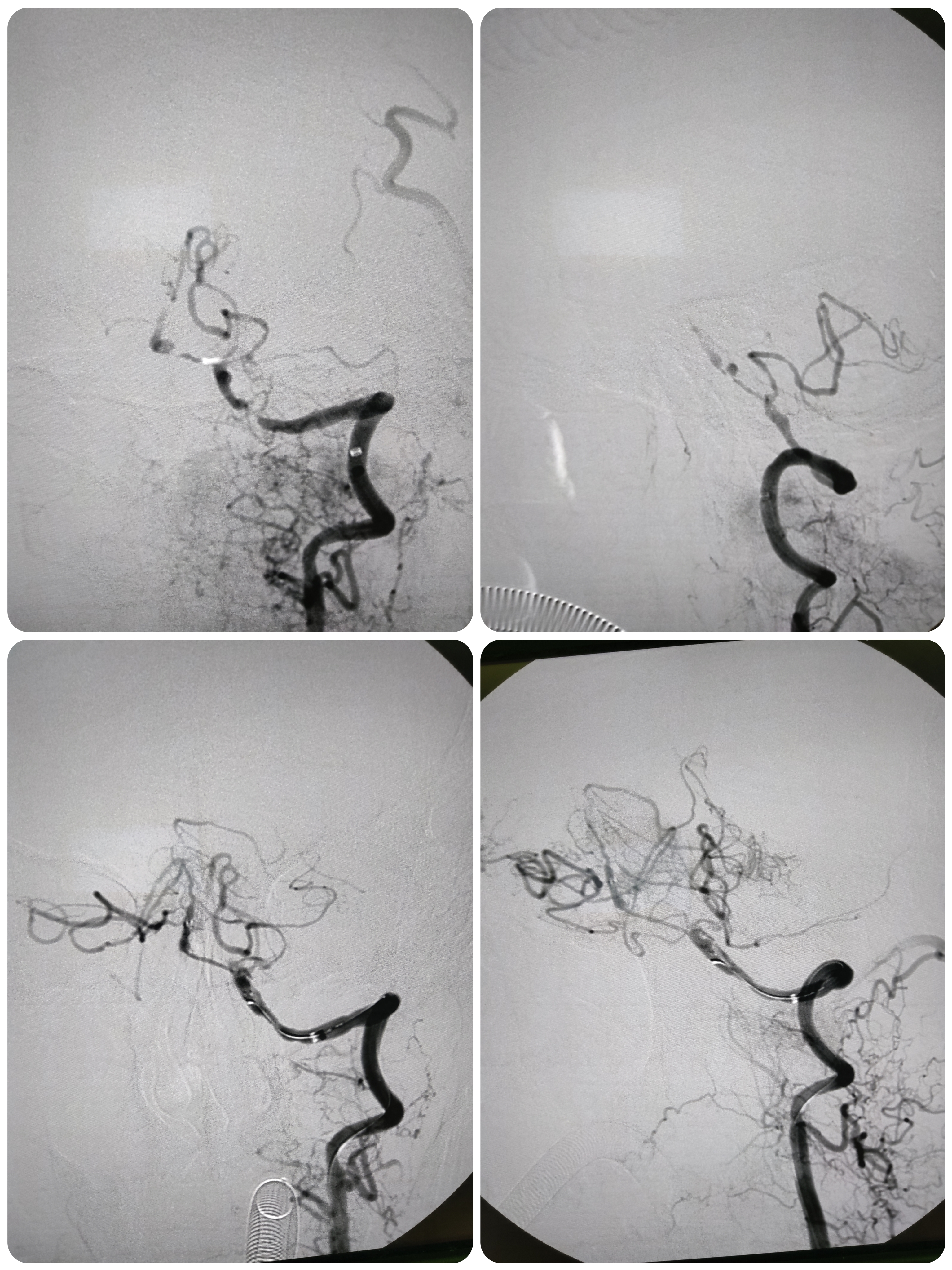

8F导引导管及中间导管在泥鳅导丝导引下送至左侧锁骨下动脉近左椎开口处,微导丝携2.5/20球囊预扩左椎动脉起始部后利用球囊穿梭技术将中间导管送入左椎动脉V2段,并将8F指引导管同轴送入左椎起始部加强支撑力。

中间导管造影见左椎颅内段闭塞。

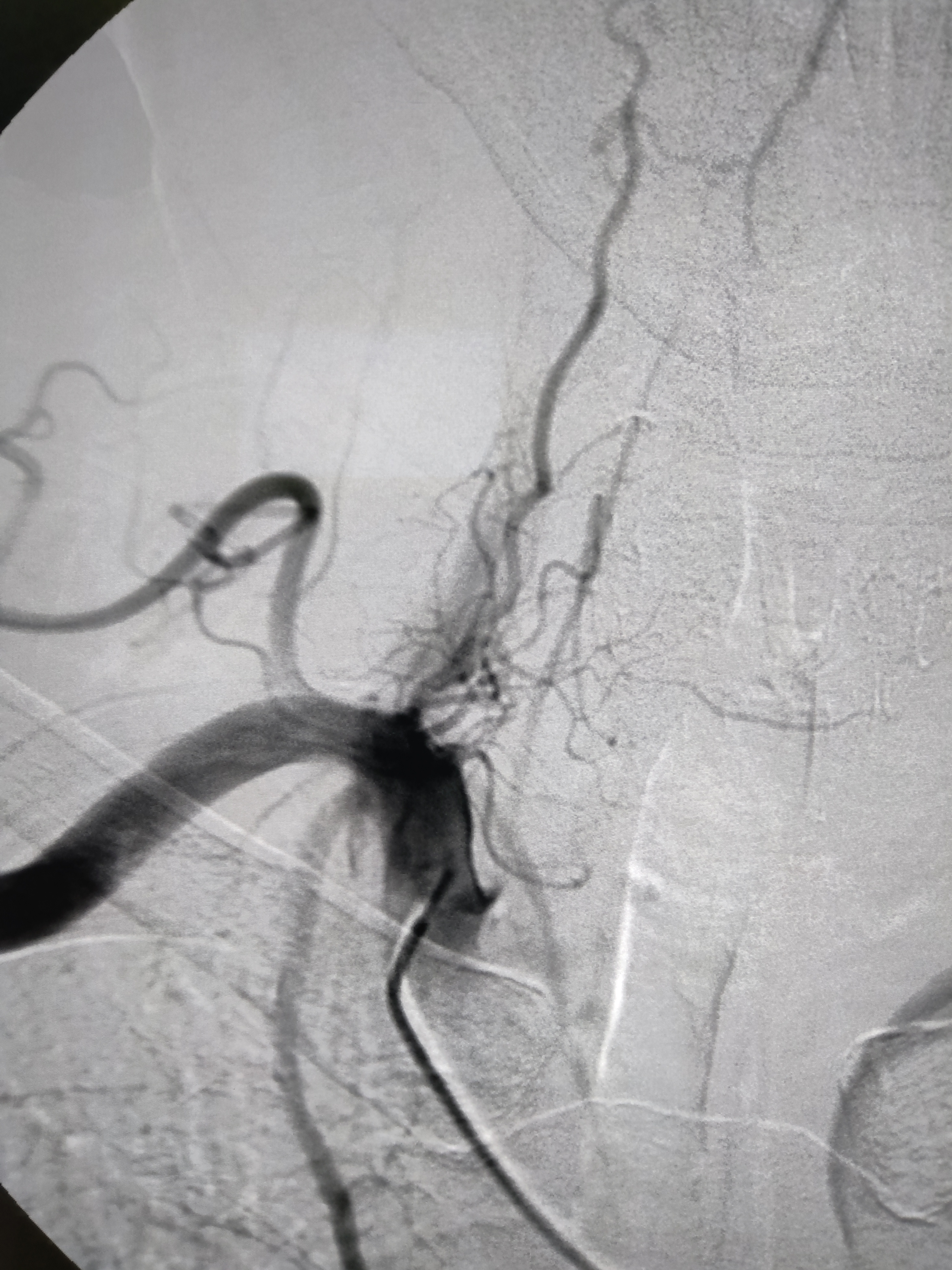

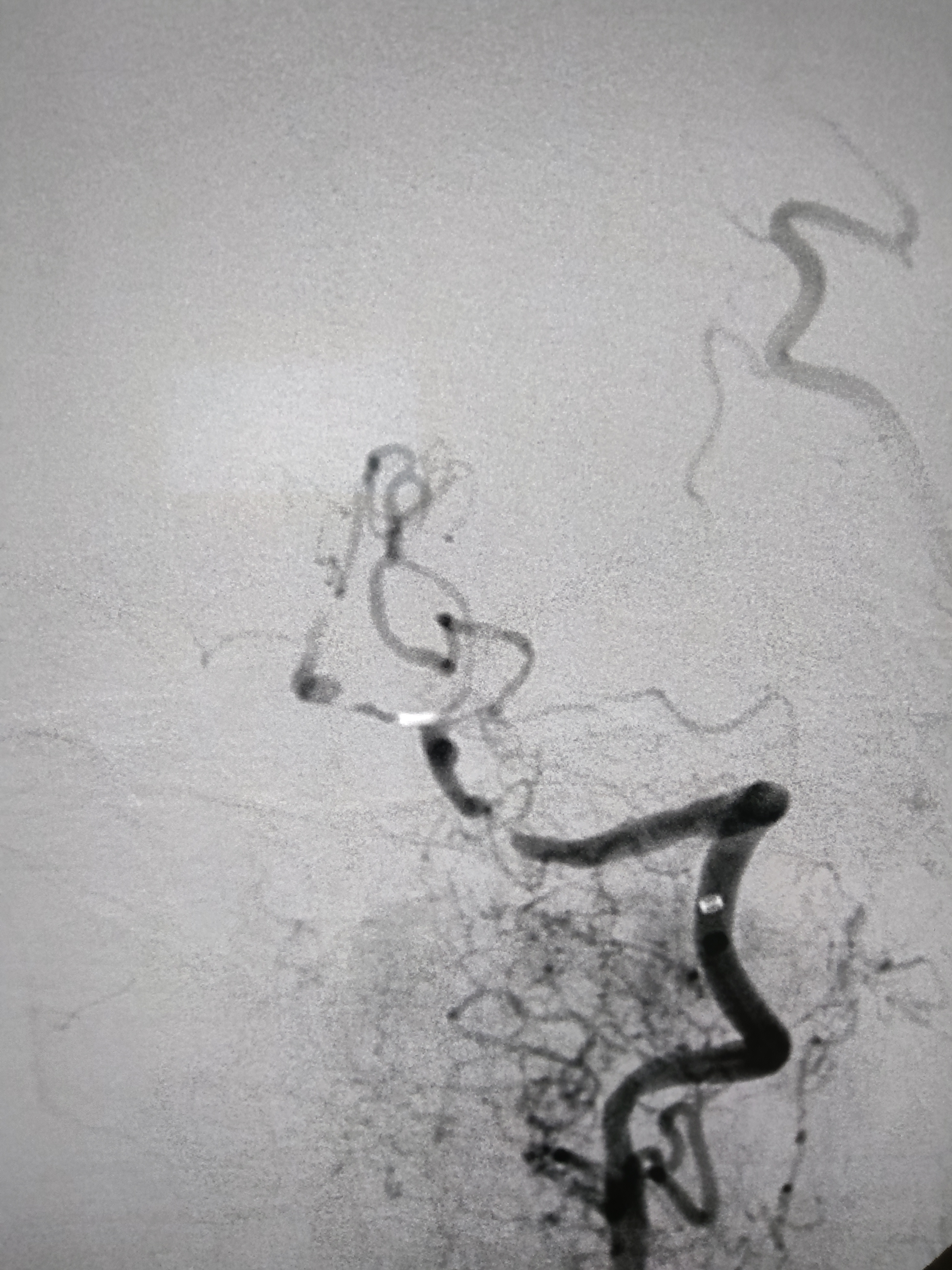

中间导管抽吸后血流部分恢复。

中间导管抽吸后血流部分恢复。

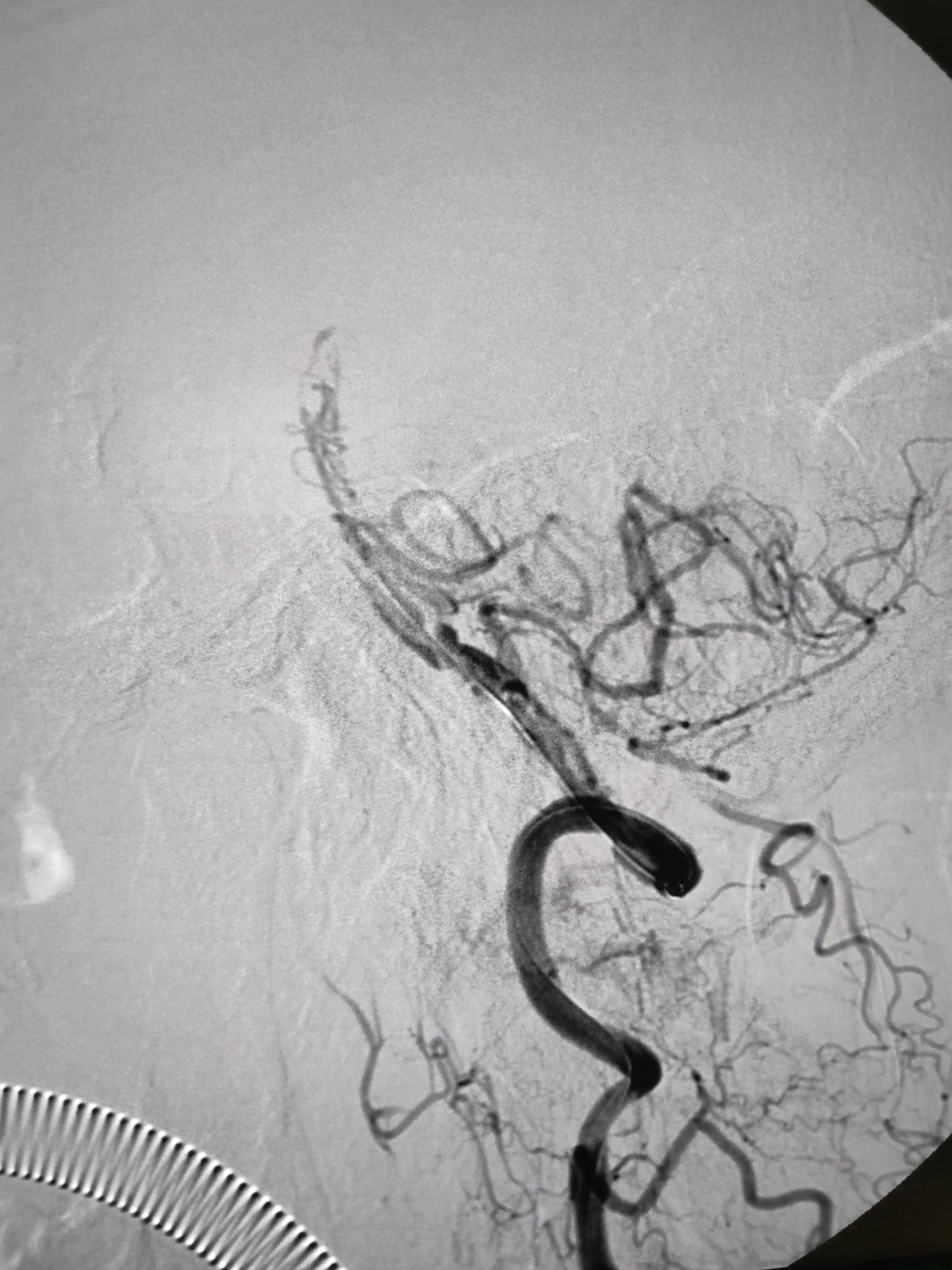

微导丝携微导管通过病变,确认真腔,基底远端显影不良。

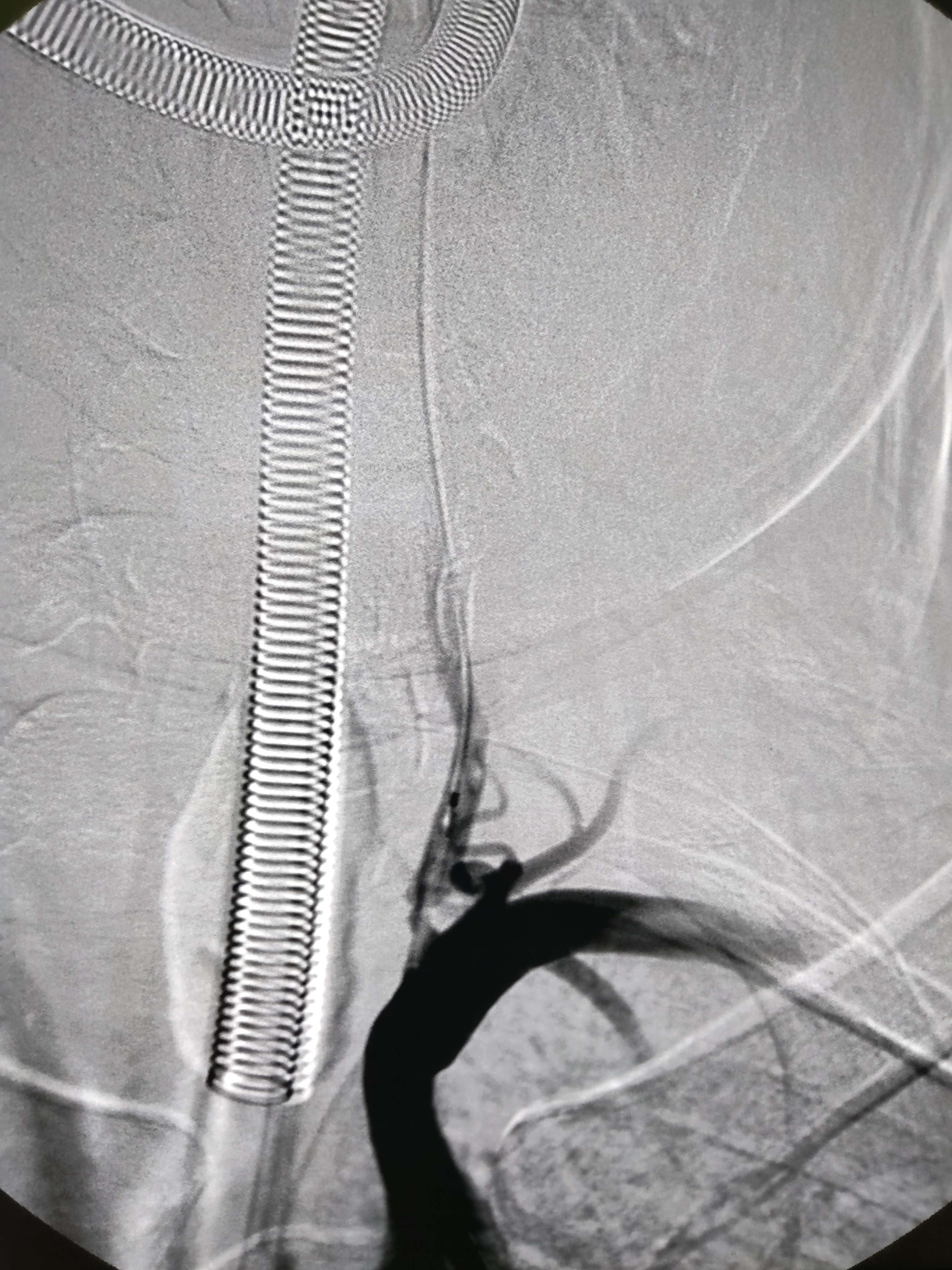

1.5/15球囊扩张病变。

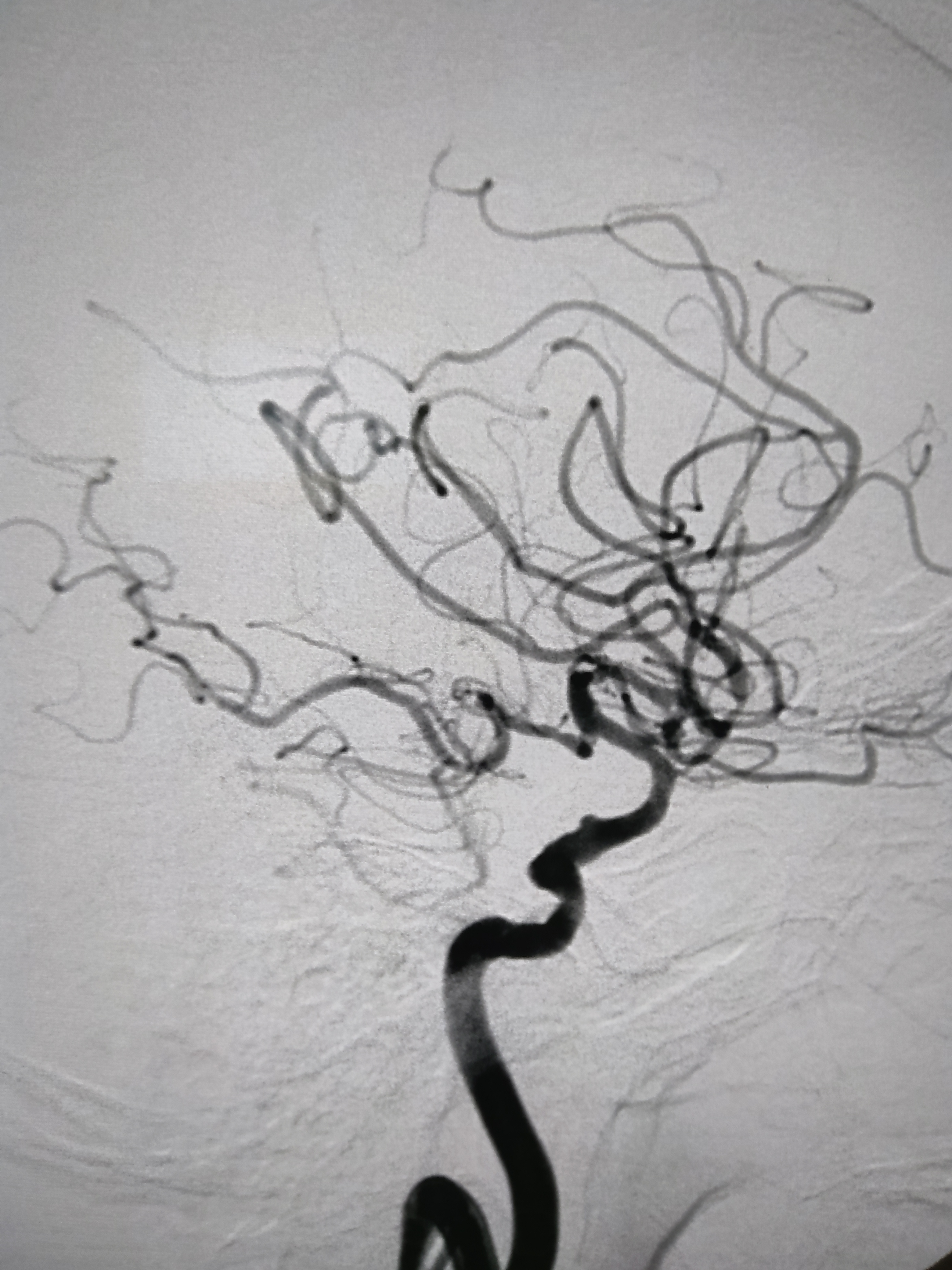

球囊扩张后狭窄改善,血流改善。

球囊扩张后狭窄改善,但具备可见夹层形成。

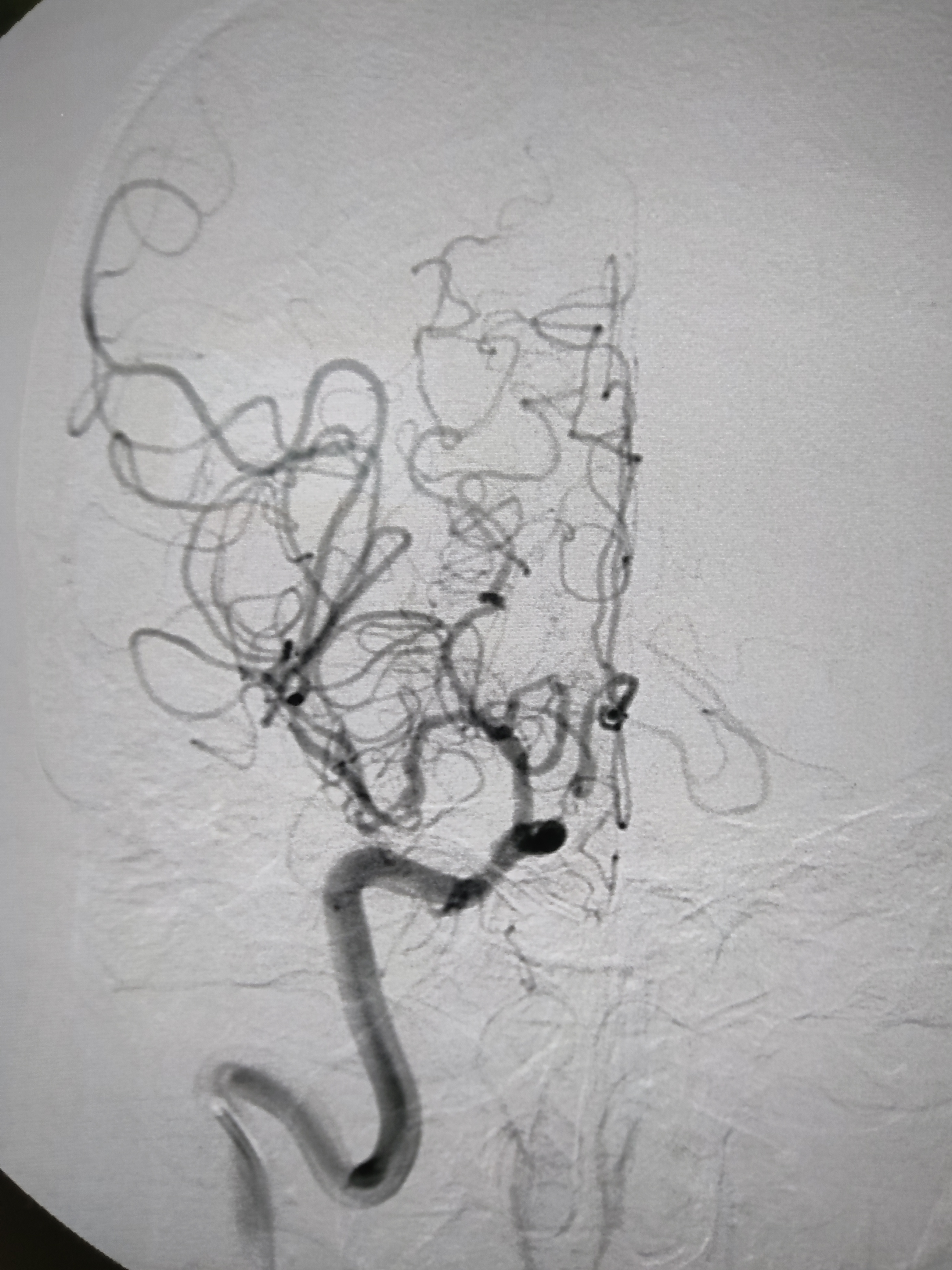

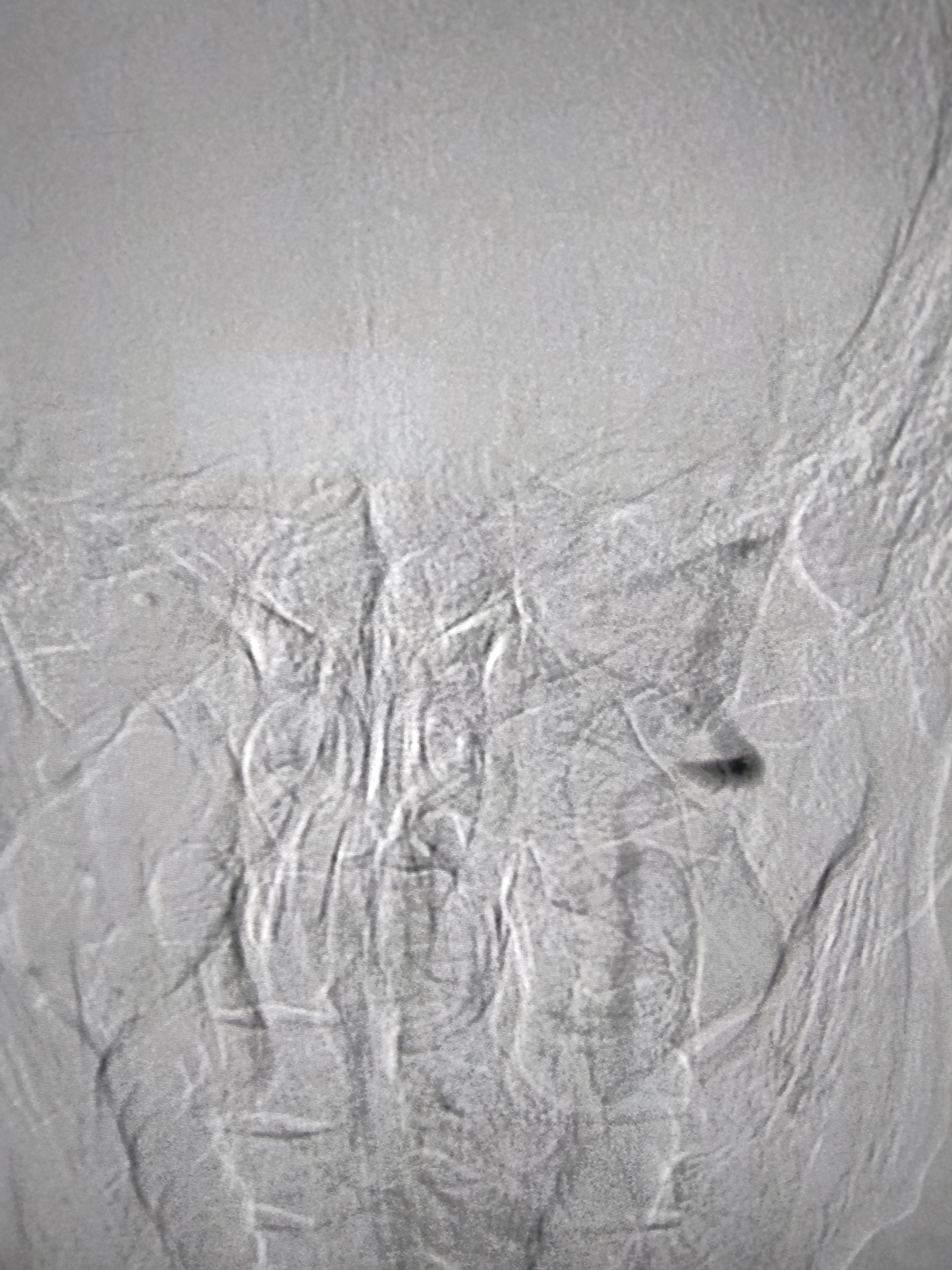

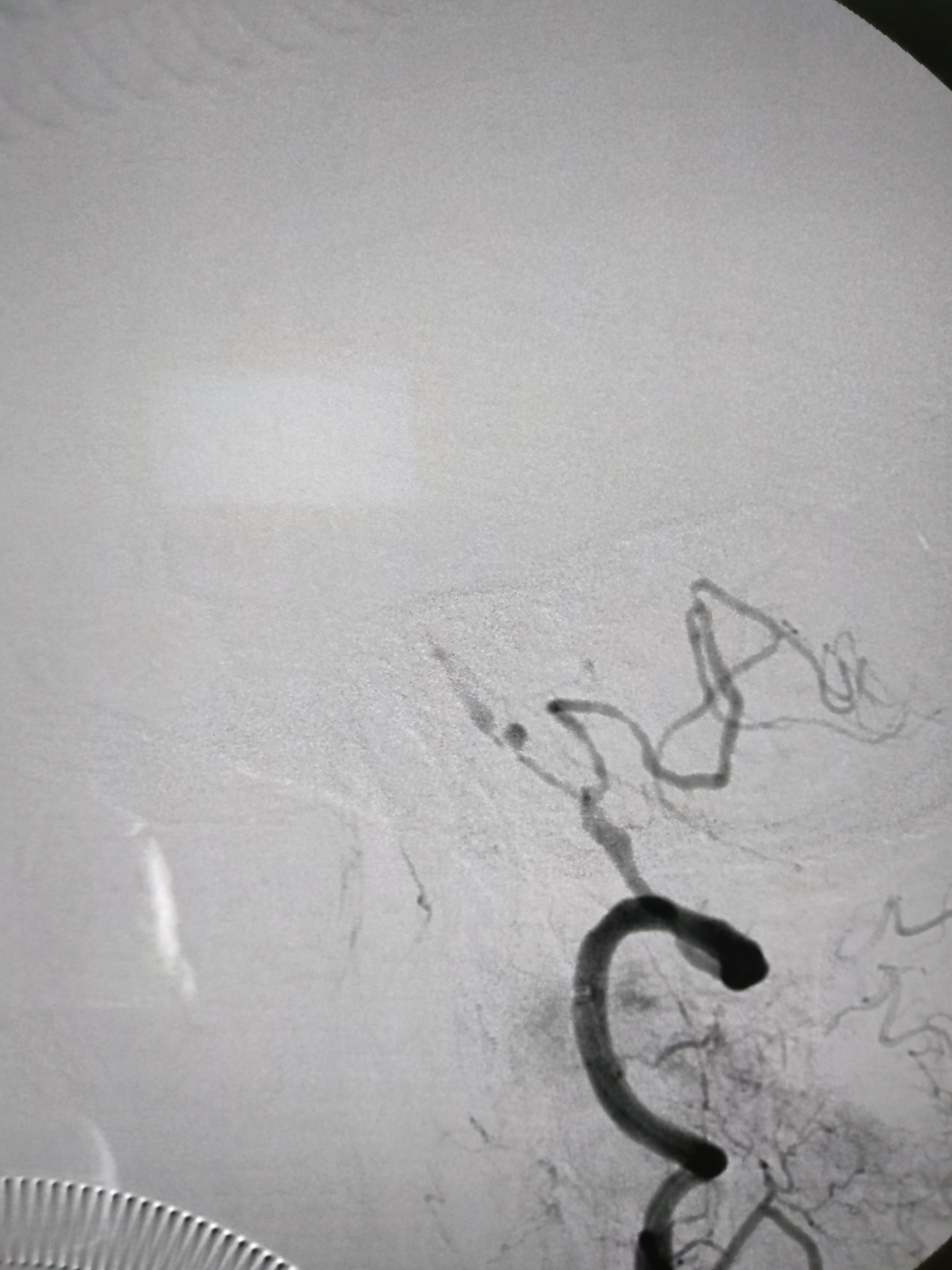

4.5/28支架贴敷夹层。

4.5/28支架贴敷夹层。

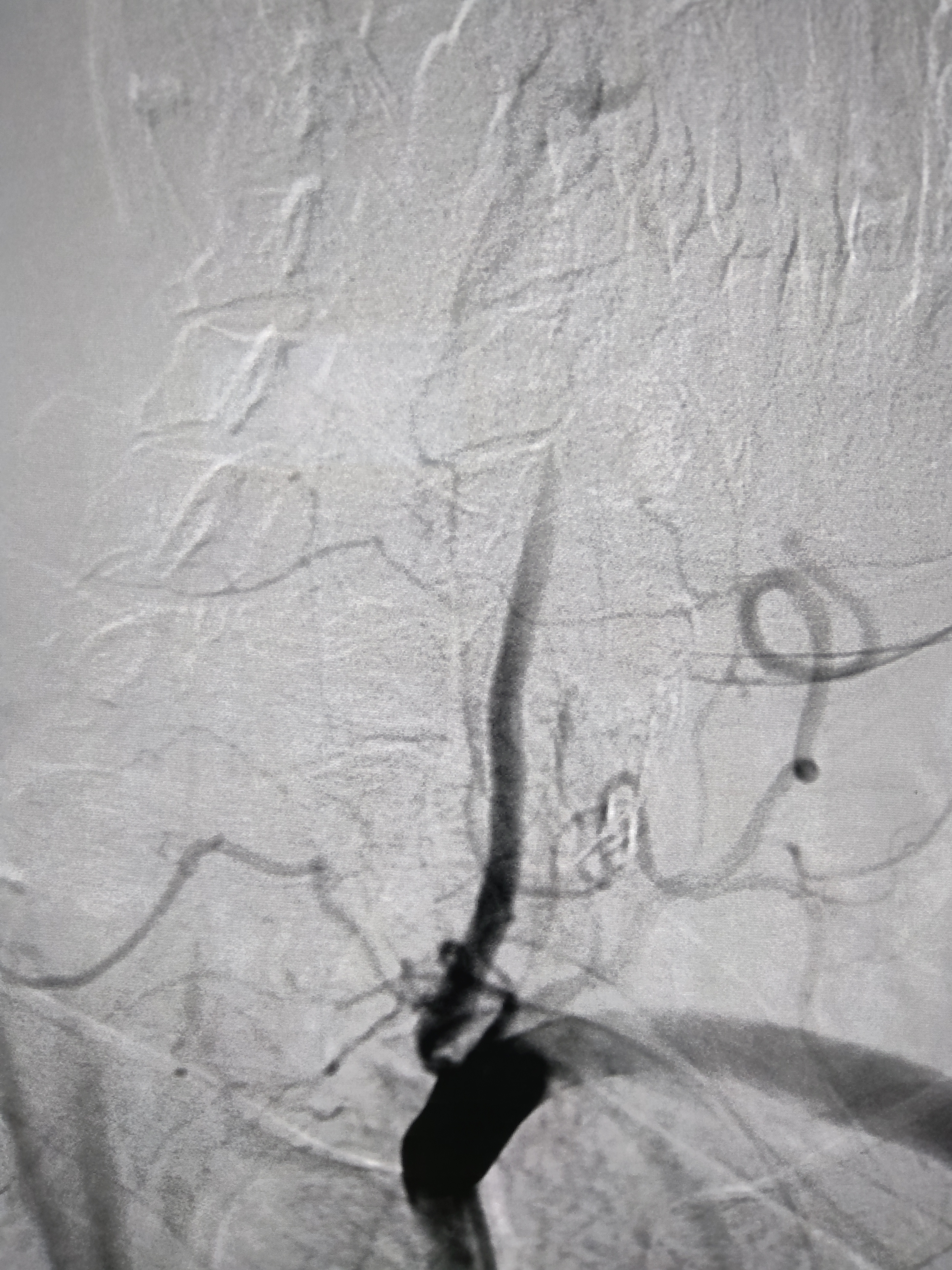

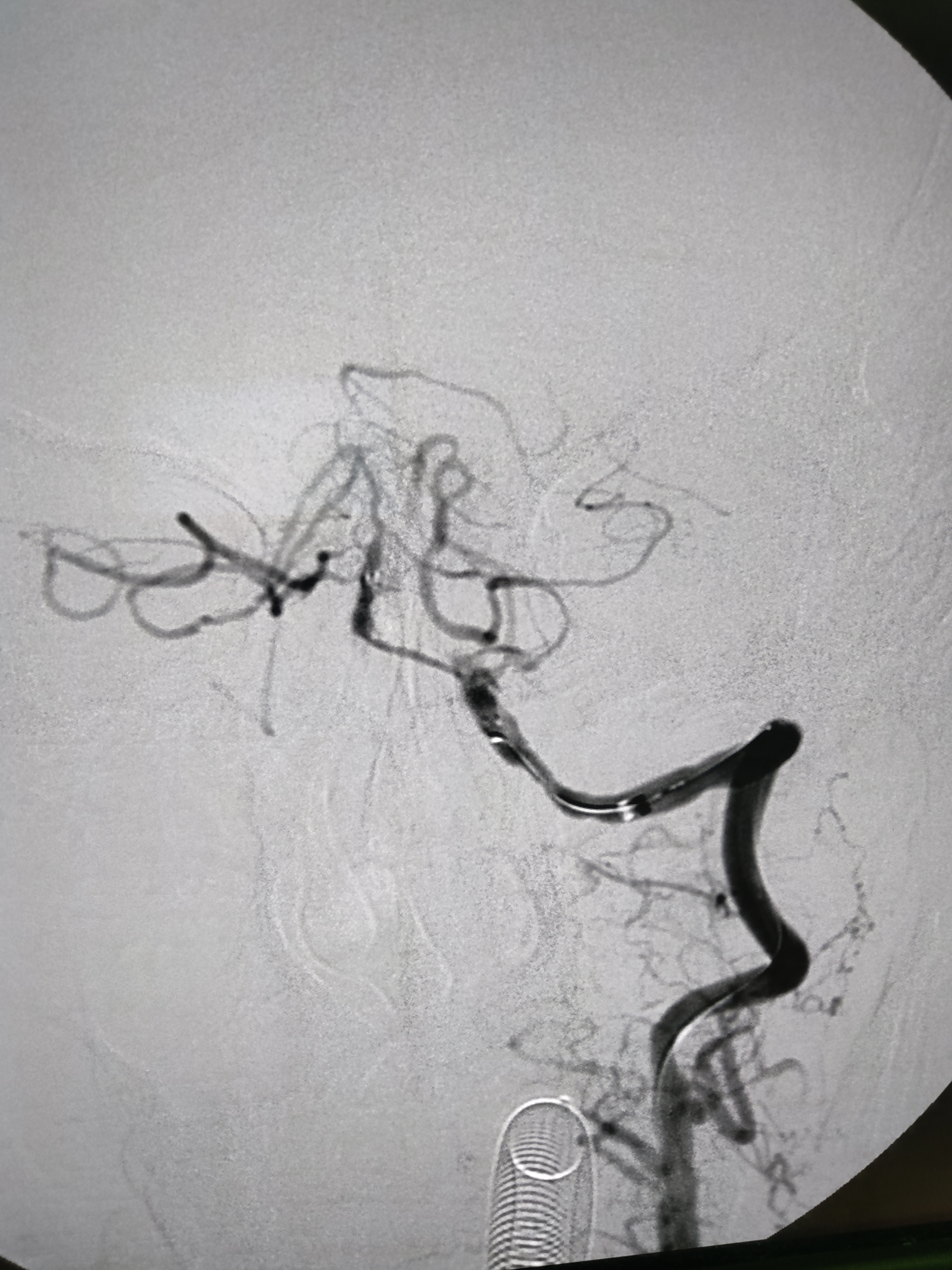

回撤中间导管,造影见左椎动脉起始部重度狭窄。

4.0/15球扩支架定位。

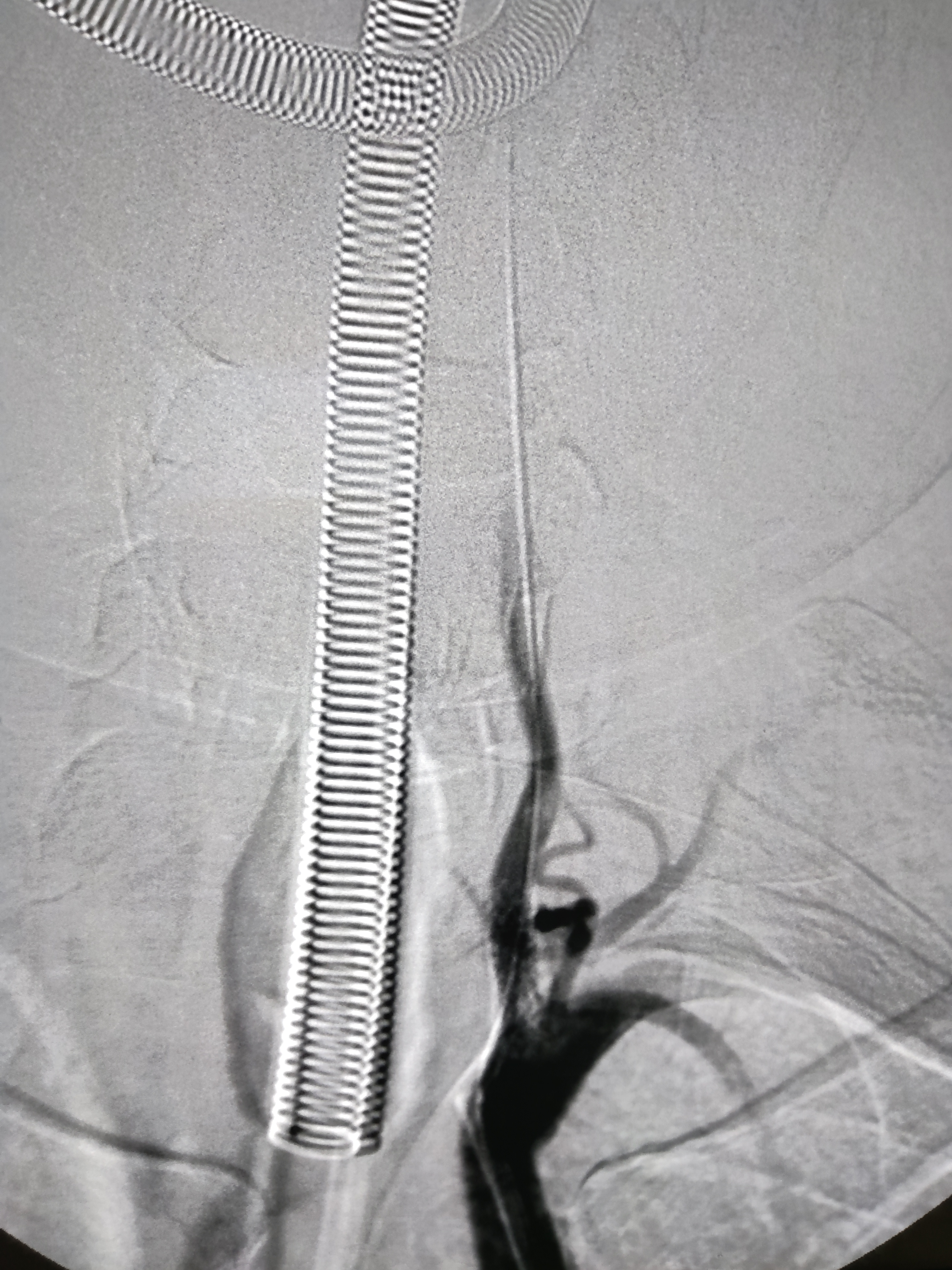

支架释放后狭窄解除。

术后造影见颅内血流改善。

术者体会:

1、本例患者表现为后循环进展性卒中,头晕恶心呕吐,加重后逐渐出现意识模糊,符合后循环大血管病变特征。

2、MRA提示椎基底动脉颅内段闭塞,双侧胚胎型大脑后动脉,经造影明确左椎优势但颅内段闭塞,经抽吸后显示颅内复杂病变,手术风险巨大。

3、经小球囊扩张后患者狭窄改善,但局部夹层形成,不得已植入闭环支架,前向血流恢复,但考虑双侧胚胎型大脑后动脉导致血流对冲,故基底动脉远端顺向血流仍较差。

4、左椎动脉起始部重度狭窄,应一期处理,增加颅内供血。

苏凡凡,解放军第967医院脑血管病科主任,副主任医师,副教授,硕士研究生导师。现任全军神经内科学术委员会青年委员,全军神经内科学术委员会脑血管病介入学组委员,中国研究型医院学会介入神经病学专业委员会卒中急诊学组委员,辽宁省生命科学学会神经重症与介入专业委员会常务委员,辽宁省大连市脑血管病专科联盟副会长,辽宁省大连市劳动能力鉴定专家组成员,辽宁省大连市医疗鉴定专家组成员,享受军队优秀专业技术人才岗位津贴,获第四届“白求恩式好医生”提名奖。