术者:胡学斌教授团队

指导:胡学斌教授

治疗小组成员:刘昌亚、胡跃云、王洪流、熊志勇、姚凡

病例简介:

患者,男性,17岁。

该患者在家中突发意识丧失,被家属发现后送至当地医院,完善头CT检查提示脑出血,全脑DSA检查见左侧小脑半球广泛的异常血管网,诊断动静脉畸形,出血病因明确。后转入华中科技大学同济医学院附属协和医院神经外科。

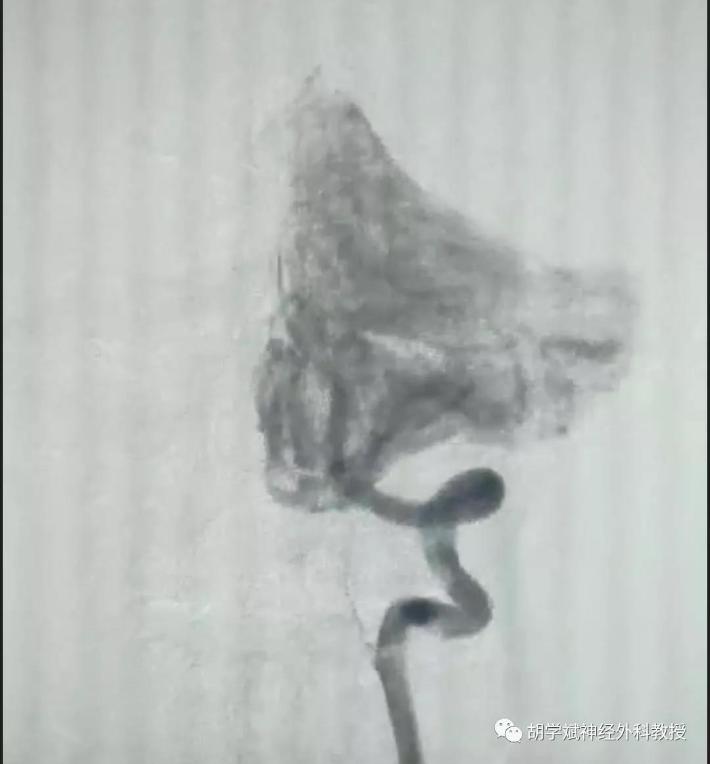

当地医院检查:

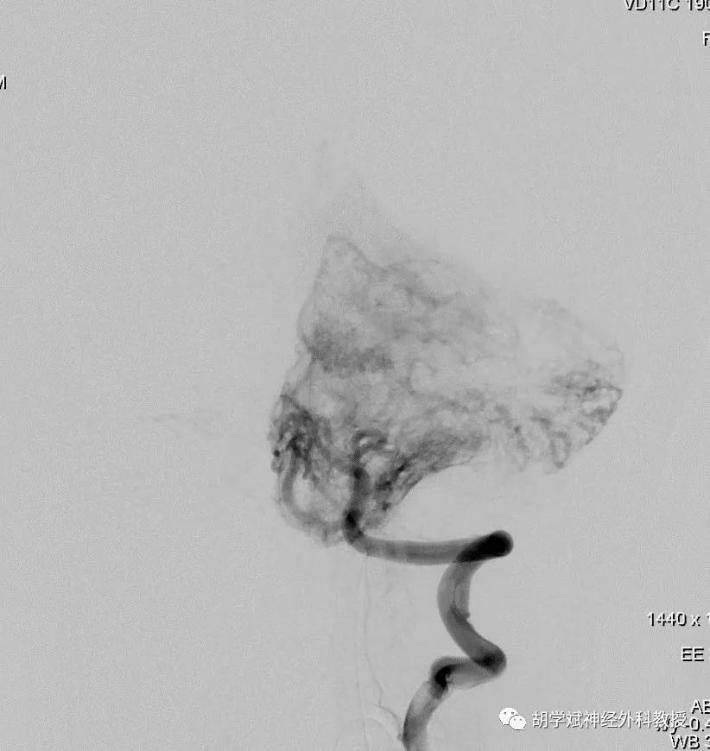

当地DSA检查见小脑广泛分布的异常血管网

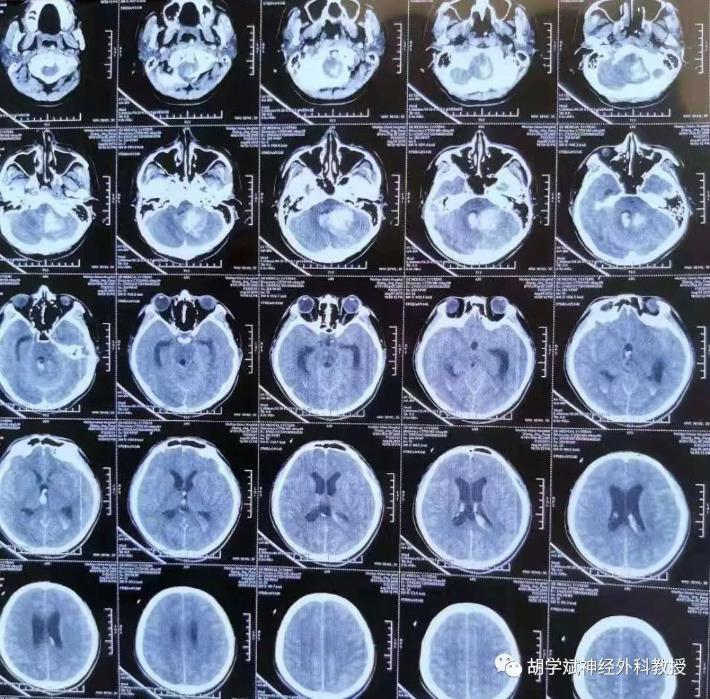

转入我院后检查:

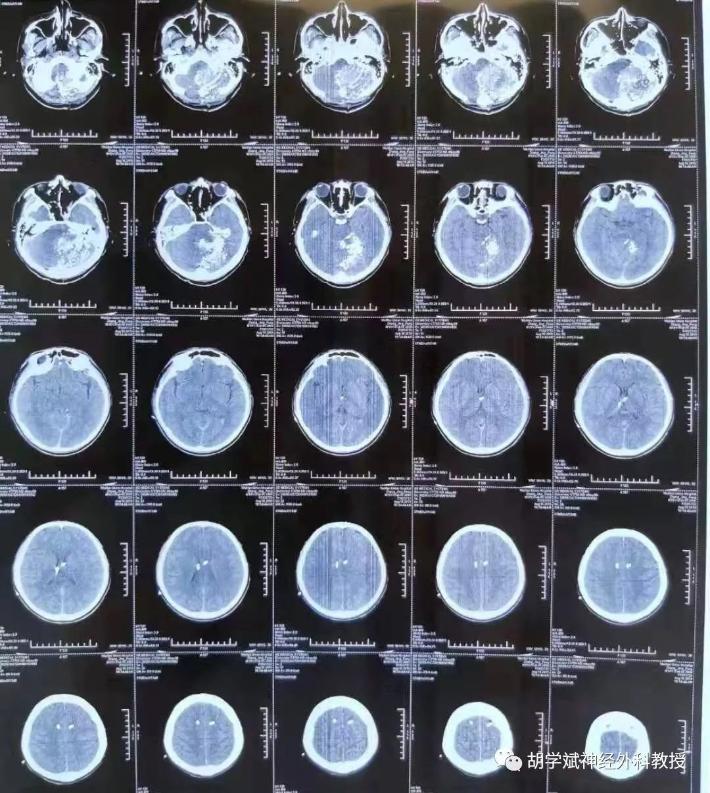

头CT检查可见出血量较大

手术过程:

病情刻不容缓,胡学斌教授决定为患者安排急诊脑血管介入栓塞+开颅去骨瓣减压(必要时血肿清除)的复合手术治疗!

经过一番紧张的准备,病人被送入复合手术间,先行脑血管造影,分析血管病变情况:

我科配备西门子Artis Q biplane双C臂的复合手术间,可同时完成介入及开颅手术

造影可见左侧小脑半球动脉如云雾状分布:

左椎动脉正位造影

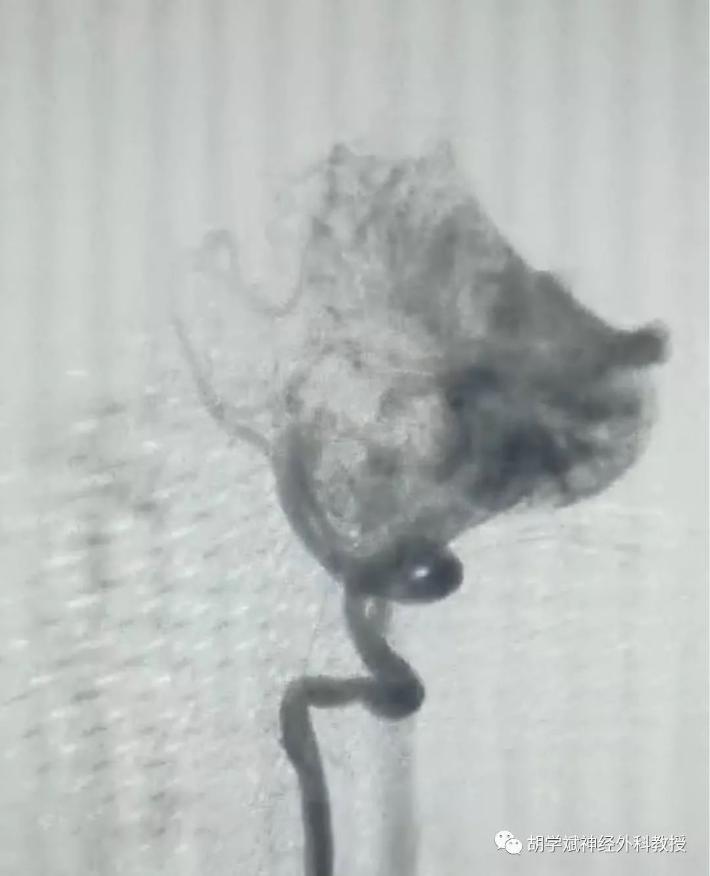

左椎动脉侧位造影

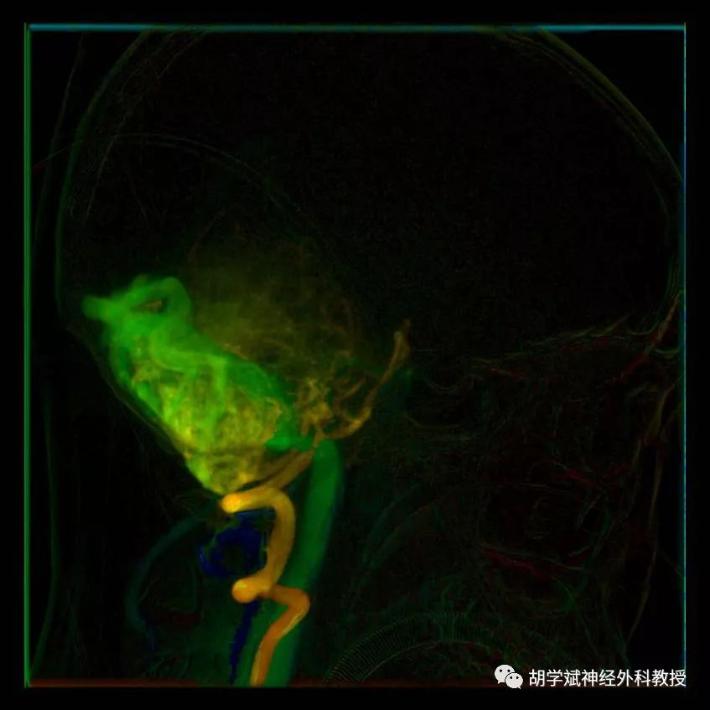

椎动脉3D-DSA成像

双侧椎动脉造影后可明确分析,畸形团的供血动脉主要来源于左侧小脑后下动脉(PICA)、小脑前下动脉(AICA)、小脑上动脉(SCA)。如下图标注:

红色箭头标注的三处主要供血动脉

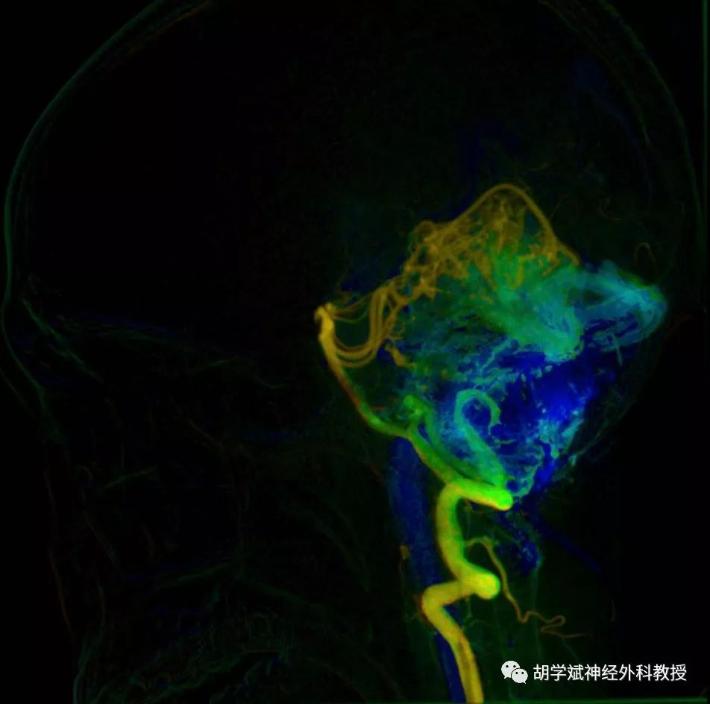

彩色编码血流成像(iflow),明确可见引流静脉早显影(静脉呈“暖色”)

胡学斌教授再次与患者家属耐心沟通,包括栓塞过程中动脉破裂再出血的风险,关键的正常动脉栓塞导致脑梗塞的风险…家属理解并同意手术。

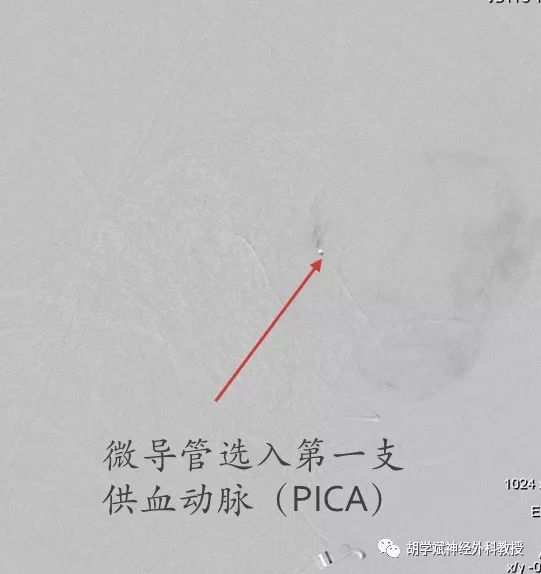

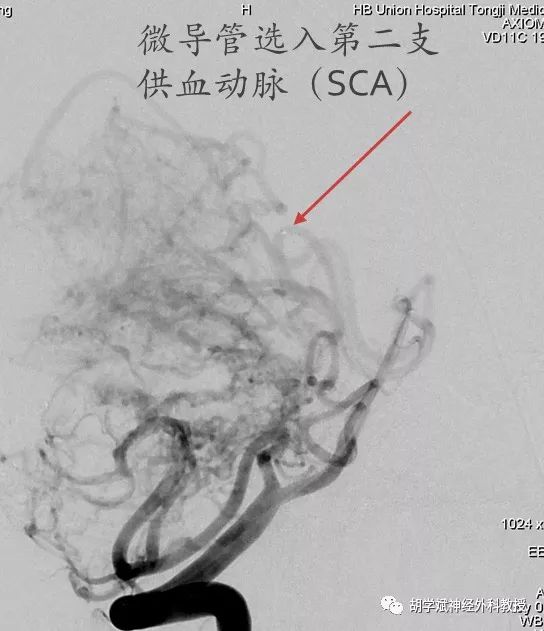

通路建立完毕后,选用Traxcess导丝配合Marathon漂浮导管,依次选入畸形团的供血动脉内进行栓塞:

首先进入左侧PICA远端栓塞

接着进入左侧SCA进行栓塞

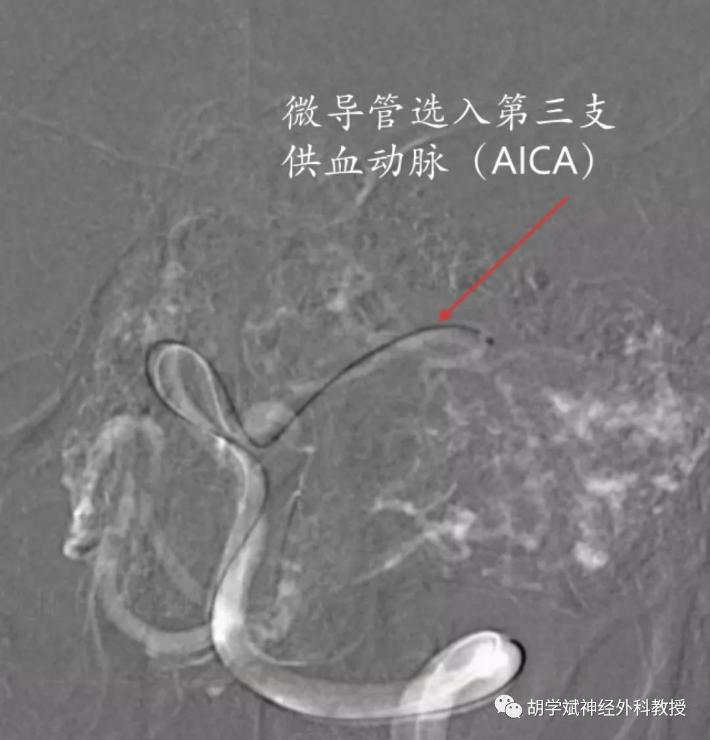

最后进入左侧AICA栓塞

进入AICA的过程遇到了一些困难,该处血管入口弯度较大,Traxcess导丝头端偏软,反复尝试均难以支撑并引导微导管进入,遂改用头端稍硬的Synchro导丝,终于将微导管带入动脉内。

完成介入栓塞后造影,畸形血管团已大部被清除:

供血动脉远端的畸形团已大部不显影

可见原病变部位分散的液态栓塞剂

术后iflow成像可见异常早显的“暖色”引流静脉已消失,代之以正常显示的“冷色”静脉

介入栓塞效果满意!紧接着,开颅组又为患者完成了开颅去骨瓣减压术,以减轻脑出血、脑肿胀造成的颅内高压。

术后复查CT,原先出血部位均已被栓塞剂“替代”

后期,在胡学斌教授的精心治疗下,患者终于由昏迷中逐渐醒来,睁开了眼睛!

患者意识清楚,双侧肢体均可活动

小结:

颅内动静脉畸形(arteriovenous malformation , AVM)是一种脑血管的先天性发育畸形, 造成动静脉之间直接沟通持续存在,其间无毛细血管网相隔的一种先天性血管畸形,由动脉、静脉及动脉化的静脉(动静脉瘘组成) 。本病多见于儿童、青少年和青年,有明显的家族性发生倾向。国内数据显示,本病发病年龄高峰为10-40岁,平均27.9岁。约90%以上的脑AVM位于幕上,位于后颅窝者不足10%。本病的危害:影响正常脑血流动力学(盗血),出现相应神经功能缺失;可破裂出血和诱发癫痫。

在颅内介入治疗中,synchro导丝、traxcess导丝以及其他如transcend导丝均较常用。其中,synchro导丝在血管内的操控性较好,然而其头端稍硬,在畸形治疗过程中,导丝进入细小迂曲的供血动脉,造成血管损伤、破裂的风险较高。而traxcess导丝头端较软,搭配marathon微导管使用,是超选畸形供血动脉的常用组合。然而,其缺点在于操控性欠佳,头端支撑力较差,使用起来较synchro而言更需要耐心。

动静脉畸形的介入治疗一直是脑血管介入治疗中的难点。分析清楚供血动脉、畸形血管团、引流静脉之间的结构、关系,消除异常畸形团,保护正常血管结构,是能否成功治疗的关键。实际操作过程中,需不断积累经验,提升技术,方能为患者解除病痛!