病例简介

一般情况:39岁女性患者,因“双下肢疼痛伴麻木无力3月余,加重1月”为主诉入院。

病史摘要:3月前无明显诱因出现双下肢疼痛伴麻木无力,疼痛性质为酸沉痛,活动后加重,疼痛向双下肢放射,伴双下肢麻木,无力,表现无法长时间站立和行走,未行治疗。1月前上述症状加重,目前需在家人搀扶下站立及行走,下肢麻木无力感加重,腹部及双小腿有束带感,大小便无力。于外院行胸椎MRI提示:椎管内占位,神经鞘瘤?为求治疗来我院,门诊以“胸椎椎管内占位”为诊断收入病房。

专科检查:

胸椎生理曲度正常,胸背部压痛、叩击痛阴性,双下肢肌力3级,肌张力轻度增强,腹壁反射减弱,脐周以下至足底触觉及痛温觉减退,会阴区感觉减弱。

术前检查

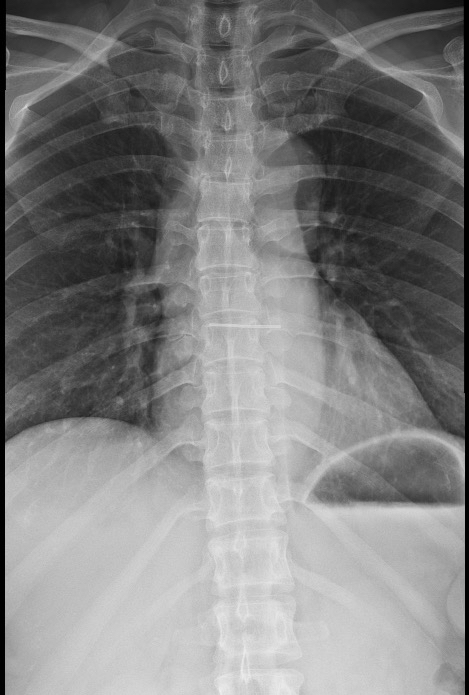

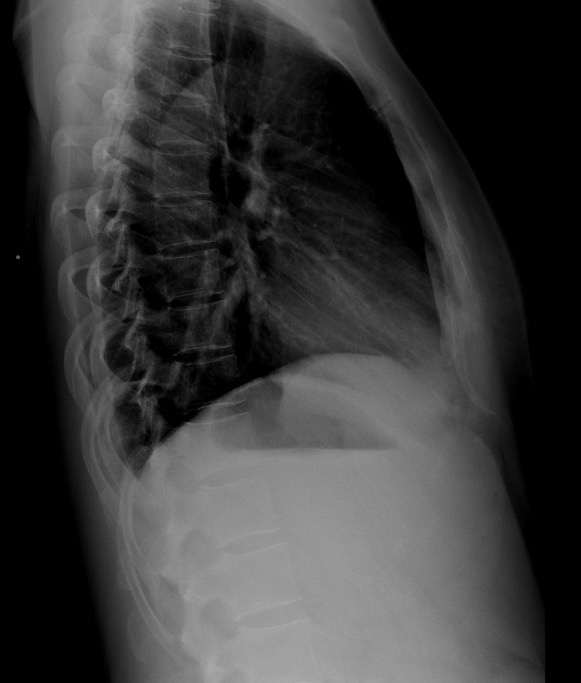

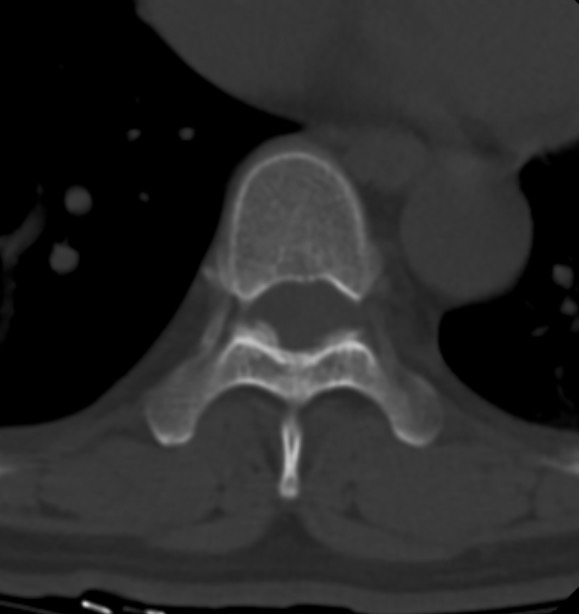

胸椎X线及CT未见明显异常。

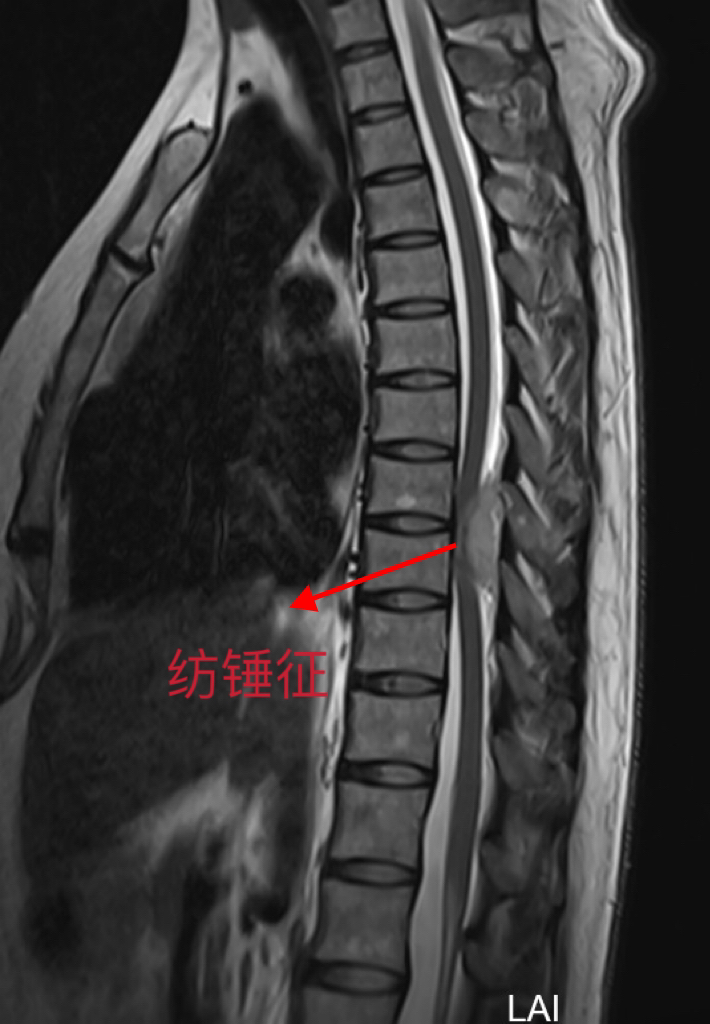

胸椎MRI平扫+增强:T8-9椎管内梭形肿物,位于胸髓背侧偏左,脊髓明显受压,部分突入椎间孔内,考虑:神经鞘瘤。

治疗过程:

术前讨论:

姬康祁住院医师提出:

患者为胸椎椎管内占位,根据入院后MRI平扫+增强提示:神经鞘瘤?目前椎管内胸椎严重受压,患者已出现不完全性瘫痪症状,严重影像正常生活,建议行椎管内占位切除。

刘伟杰主治医师提出:

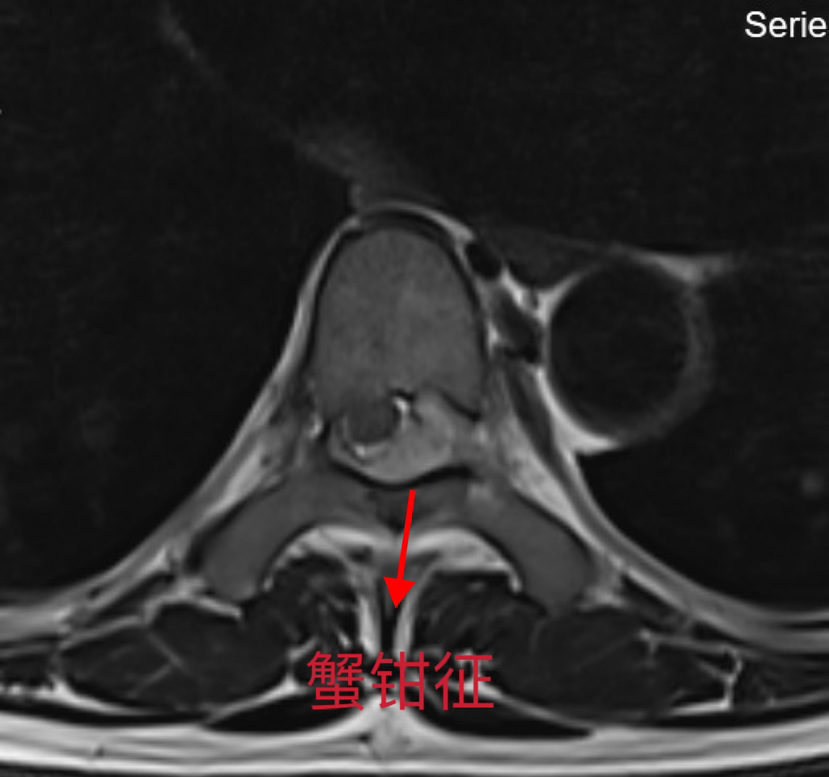

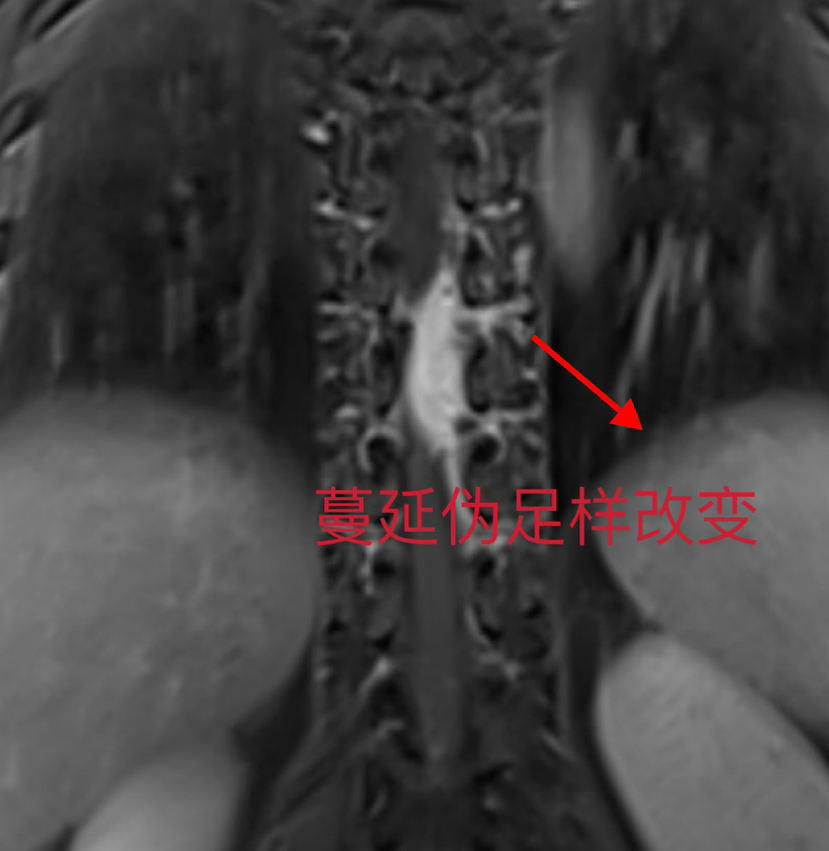

患者胸椎MRI矢状位可见两端上下径较长,两端变细,变尖,形似“纺锤”,且位于硬膜外,向外侧方沿着临近神经根向多个椎间孔伪足样蔓延,向前侧方推移硬脊膜,蛛网膜下腔受压变窄,呈偏侧半环状包绕脊髓,根据以上影像学表现对于影像科报告胸椎MRI椎管内神经鞘瘤报告存疑。

菅炎鹏副主任医师提出:

患者椎管内占位位于中段胸椎背侧,因此病变沿脊柱纵轴发展为主,上下径较长,跨越2个椎体,病灶紧贴硬脊膜,呈梭形或长条形,两端逐渐呈“鼠尾状”变细变尖。平行脊柱长轴生长,肿瘤呈蔓状生长,有见缝就钻的趋势,沿硬脊膜外向两侧方生长推挤硬脊膜,引起邻近局部蛛网膜下腔变形、变窄,病灶半包绕脊髓,呈钳状改变,根据此影像学征象有助于定性诊断,患者病灶均有沿邻近多个神经根向椎间孔伪足样蔓延生长,引起椎间孔轻度扩大,局部骨质轻度硬化,这种伪足样椎间孔蔓延或蔓延趋势,此为硬膜外血管瘤的特征性影像表现之一。本次诊断不排除为椎管内海绵状血管瘤。

王一公主任医师总结发言:

患者目前初步诊断:胸椎椎管内占位,神经鞘瘤?;海绵状血管瘤?椎管内占位治疗原则为早诊断,早手术,尽可能保存神经功能的前提下全切肿瘤,手术采取后入路全椎板切除,根据术前定位、病变大小确定切口位置及长度。术中仔细辨别供血动脉和引流静脉。术中应注意加强保护脊髓及神经根,最大限度降低因手术操作对脊髓及神经根造成损伤的可能。术中应充分暴露肿瘤,仔细探查血管瘤边界,并用双极电凝其供血血管,待血管瘤体积皱缩后再沿其边缘与硬膜边界分离,争取整体切除。

手术过程

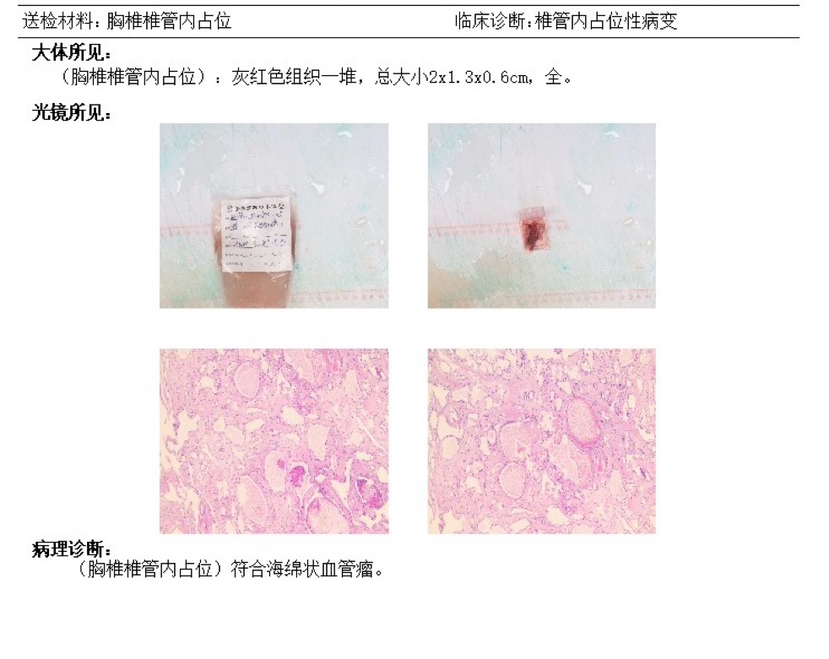

全麻成功后,患者取俯卧位,术前G臂定位,沿胸8-9椎体水平行纵行手术标记,常规消毒术区皮肤,放置无菌单,以T8-9椎体间隙水平中线长约8cm纵行切口,依次切开皮肤、筋膜、肌肉,双向牵开器牵开,切开棘上韧带,钝性+锐性剥离椎旁肌肉显露T8--T9棘突椎板,高速磨钻沿椎板两侧开槽,咬骨钳咬除棘突,去除肌间韧带,揭盖式去除T8椎板及T9椎板,在T8--T9之间行全椎板扩大减压,显微镜下可见增生黄韧带,显微镜下彻底减压去除黄韧带,可见硬膜上有暗红色肿瘤,大小约1.6*1*3.5cm,呈梭形,质软,血供丰富,包膜完整,边界清楚,偏左侧生长,部分突入T8/9椎间孔内生长,并与硬膜和神经根粘连紧密,仔细探查血管瘤边界,并用双极电凝并缝线结扎供血血管,待血管瘤体积皱缩后再沿其边缘与硬膜边界分离后给予肿瘤整块切除,突入椎间孔内肿瘤也逐一分块切除。创面严密止血后应用止血纱布严密止血,将取下的病变组织留存,送检常规病理,再次显微镜下彻底止血,碘伏及生理盐水反复冲洗创面,放置负压引流管二根,皮内长约8cm。清点纱布、棉片、器械无误后,逐层缝合肌肉、肌膜、皮下,皮肤。术后观察患者生命体征稳定。病人自主呼吸恢复,双下肢活动良好,病人安全返回病房。

术后:

1.患者症状好转,双下肢肌力恢复至4级,双下肢麻木及大小便无力症状好转。

2.术后给予患者切口加压包扎,嘱患者侧卧位,常规应用抗生素预防感染,期间嘱患者避免用力咳嗽及Vasalva动作,12天后拆线。

3.加强术后对病人随访,并嘱患者定期复查胸椎MRI.

讨论

椎管内海绵状血管瘤并非真正意义上的肿瘤,而是一种血管畸形,病因多为胎儿时期的神经管闭合不全导致毛细血管和连接的动脉血管异常。从组织学及病理学上来看,病变由大量迂曲的薄壁血管构成,管壁缺乏肌层和弹力纤维,部分管腔有新鲜或陈旧出血,血管间散在淋巴细胞和脂肪细胞[1]。

椎管内硬膜外海绵状血管瘤大多来源于椎体并延伸至硬膜外腔,而椎管内海绵状血管瘤仅占中枢神经系统海绵状血管瘤的3% ~ 5%,单纯位于硬膜外腔者极其罕见,仅占硬膜外肿瘤的4%。此病好发年龄30 ~ 60 岁,男性比女性稍多,以胸段为主,其中 T2 ~ T6 节段较为多见。根据血管瘤所在的纵向位置又分为髓内型、髓外硬脊膜内型、硬脊膜外型,以髓内型多见,硬脊膜外型更为少见。椎管内硬脊膜外海绵状血管瘤与椎管内其它占位性病变的临床征象及影像学表现极为相似,给临床诊断及治疗带来困难[2]。

椎管内海绵状血管瘤症状主要表现为对于脊髓及神经根的压迫症状,出现受累节段平面以下的肢体麻木、疼痛、无力及感觉、运动功能障碍等。根据起病急缓情况,可分为缓慢起病、间歇发病、急性发病三种情形。其中缓慢起病者最为多见,多为海绵状血管瘤体积进行性增大引起,瘤内出血也可以造成缓慢起病的情形。开始为局部神经根性疼痛,以后逐渐出现受累肢体麻木、无力甚至括约肌功能障碍,造成大小便功能、性功能障碍等。间歇发病是因为反复小量出血或畸形血管形成血栓,神经功能障碍呈间断、反复性发作。而急性发作既可因出血形成的硬膜外血肿引起,也可以因病变内的出血及血栓形成继发的病变体积增大引起,后者罕见; 急性发作可导致突发的脊髓半切综合征甚至全瘫。

椎管内海绵状血管瘤影像学有以下表现:X线与CT检查无明显特异性,固无法从影像学定性。MRI是该病最好的检查方法,脊柱背侧硬膜外间隙上下连贯,内含有丰富的疏松的脂肪组织,相对空间大、阻力小,因此病变沿脊柱纵轴发展为主,上下径较长,可跨越数个椎体,病灶紧贴硬脊膜,呈梭形或长条形,两端逐渐呈“鼠尾状”变细变尖。该肿瘤一般平行脊柱长轴生长,累及 3 个或以上椎体。肿瘤常呈蔓状生长,有见缝就钻的趋势,沿硬脊膜外向两侧方生长推挤硬脊膜,引起邻近局部蛛网膜下腔变形、变窄,病灶半包绕脊髓,呈钳状改变。且部分患者伴发椎体血管瘤[3]。

该病影像学误诊率较高,往往需与椎管内神经鞘瘤相鉴别,以下为鉴别要点:MRI 检查对鉴别病变具有提示作用。如神经鞘瘤多从椎间孔向外延伸,可骑跨在硬膜内外,形似哑铃,影像学上可类似海绵状血管瘤。但椎管内硬膜外海绵状呈钳状向前包绕脊髓,且部分患者伴发椎体血管瘤,这些特点有利于鉴别。若临床上所见海绵状血管瘤病例误诊为神经鞘瘤时,可能会增加手术治疗的难度与风险[4]。

总结

椎管内硬膜外海绵状血管瘤临床上较为罕见,而术前MRI检查鉴别诊断尤为重要,MRI检查有些特征性征象: 沿脊椎长轴梭形生长的“纺锤 征”,肿块呈钳状包绕、推挤邻近的脊髓,多个椎间孔蔓延或蔓延趋势的伪足样改变,增强扫描病灶明显强化,可见类脑膜尾征样强化的“毛笔尖征”等,手术切除是治疗该疾病的重要方法,海绵状血管瘤具有易出血的特点,分块切除可能造成术中出血过多而影像手术进程,术中电凝及结扎肿瘤供血及引流血管,整块切除肿瘤,减少术中出血过多是手术关键!

参考文献

[1]康维杰,李兴华. 胸腰段脊膜外海绵状血管瘤一例[J].颈腰痛杂志,2000,21 ( 41) : 290.doi: 10.3969 /j. issn. 1005 - 7234. 2000. 04.054.

[2]何远东,张鸿祺,王志潮,等.髓内型海绵状血管畸形临床研究( 附 15 例报告) [J].中华神经外科疾病研究杂志,2012,11 ( 5) : 456-457.

[3]罗天宝,杜建新,吴 浩,等. 单纯胸椎管内硬膜外海绵状血管瘤 1例[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2009,19( 6) : 450 - 469. doi: 10. 3969 / j. issn. 1004 -406X. 2009. 06. 13.

[4]王强荣,周健文,于芹等.椎管内硬脊膜外海绵状血管瘤的MRI影像诊断[J].医学影像学杂志,2021,31(08):1439-1441.

个人简介

王一公,男,中共党员,主任医师,硕士研究生导师

许昌市中心医院党委委员,许昌市中心医院副院长

许昌市中心医院老年退变性脊柱疾病重点实验室负责人

社会任职:

中国研究型医院脊柱脊髓学会国家常务委员;

中国神经脊柱学会国家青年委员;

中华中医药学会脊柱微创专业委员会委员;

国家老年疾病临床研究中心脊柱微创会诊专家组成员;

中国非公立医院脊柱脊髓学会委员;

中国医师协会神经修复多模态影像技术委员会委员;

河南省康复医学会脊柱脊髓学会常务委员;

河南省医师协会神经外科分会常务委员;

河南省脊柱脊髓损伤学会脊柱畸形矫正分会常务委员;

河南省残疾人康复协会脊柱矫形矫正工作委员会常务委员;

河南省科学普及学会神经重症专业委员会副主任委员;

许昌市脊柱脊髓专业委员会主任委员;

相关荣誉:

2012年获许昌市科学技术进步奖;2017年许昌市中心医院优秀科主任奖;2018年获许昌市十大技术创新员工;2018年获许昌市五一劳动奖章;2018年获许昌英才荣誉称号; 2019年获许昌市第十三批拔尖人才;2019年获许昌市先进工作者荣誉称号;2020年获许昌市优秀技术英杰荣誉称号;多次被评为优秀共产党员。