一、病史

➢60岁女性

➢主诉:呼之不应5小时余

➢现病史:患者5小时前在家中被发现跌倒在地,呼之不应,伴呕吐,当地医院头颅CT提示:1. 脑室系统积血2. 蛛网膜下腔出血3. 额部皮下血肿形成,转入我院。

➢既往史:有高血压病史10年,平时服用非洛地平、酒石酸美托洛尔。

➢个人史:无特殊。

二、查体

➢入院体检:呼吸困难,P:120次/分,R:21次/分,BP:161/113mmHg, 神志昏睡,查体配合欠佳,双侧瞳孔直径约3mm,对光反射灵敏,颈部抵抗,查体配合欠佳,双上肢肌力5级,双下肢肌力3级,脑膜刺激征阳性。右侧额部皮下血肿。左肺无呼吸音。Hunt-Hess 3级。

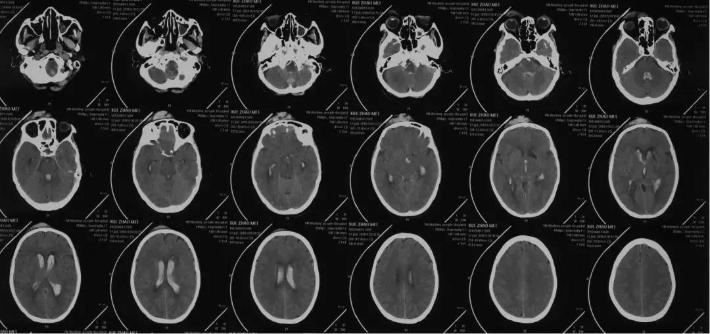

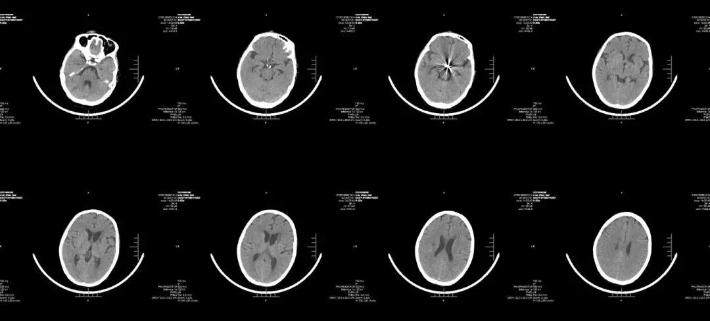

当地医院头颅CT

当地医院胸部CT

三、辅助检查

➢血常规:WBC:14.69*109/L。

血钾:3.35mmol/L

➢心肌损伤标记物:肌钙蛋白:0.295ug/L, BNP:17149.0pg/ml

四、治疗

➢于入院后急诊行右侧侧脑室穿刺外引流术

➢面罩给氧,抗感染,祛痰,保持呼吸道通畅。呼吸机备用。

➢改善心功能,维持水电解质平衡,营养支持

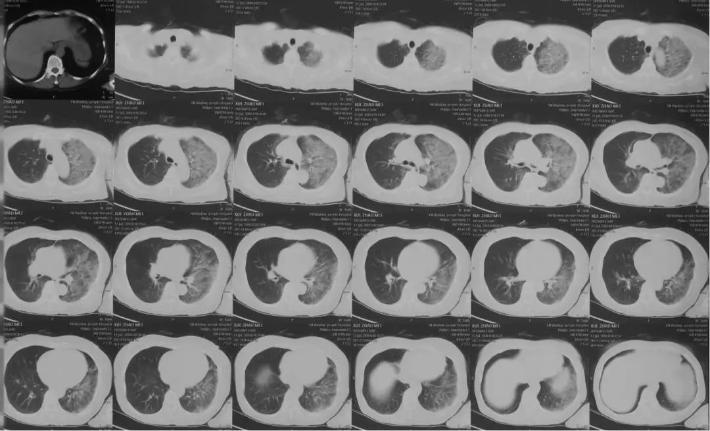

侧脑室穿刺引流术后复查头颅CT

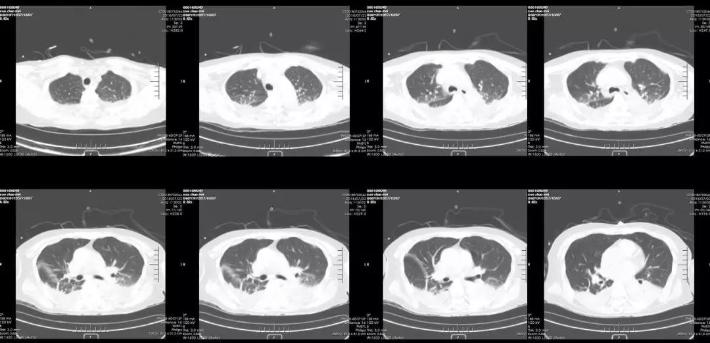

复查胸部CT

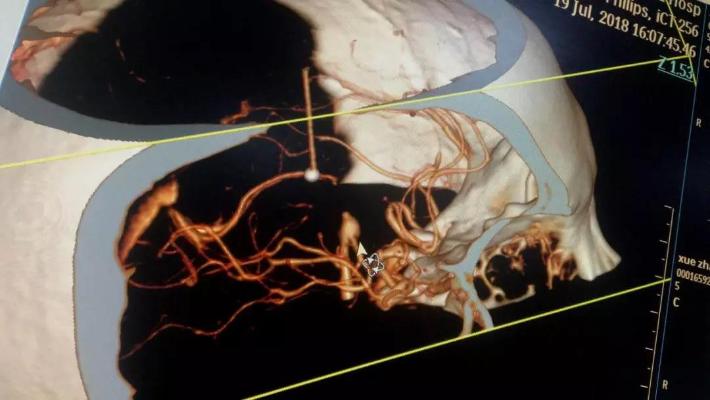

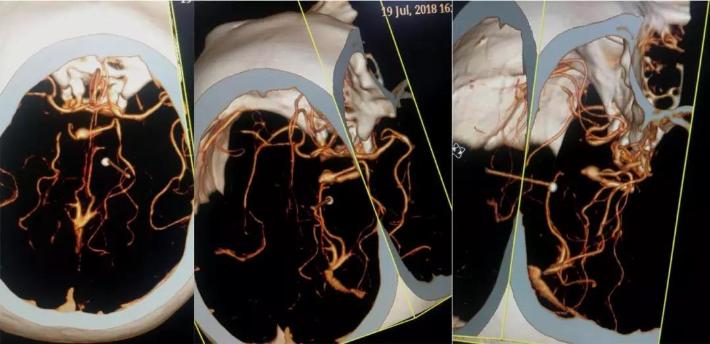

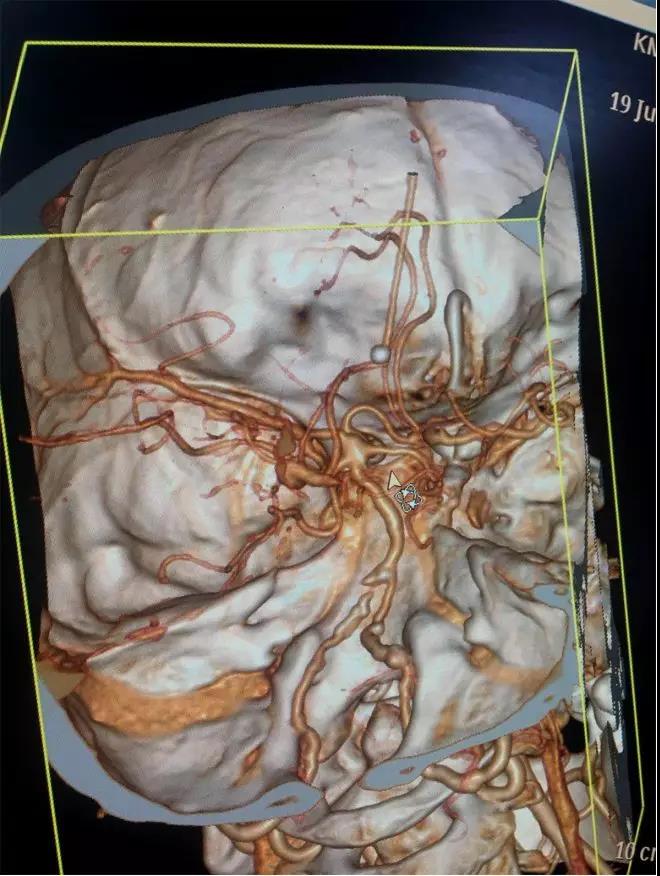

行头颈动脉CTA检查

经上述处理后,患者病情趋于平稳,生命体征平稳,神志较前转清,自主呼吸好,血氧饱和度维持在98%以上。肺部感染好转。全身情况改善。

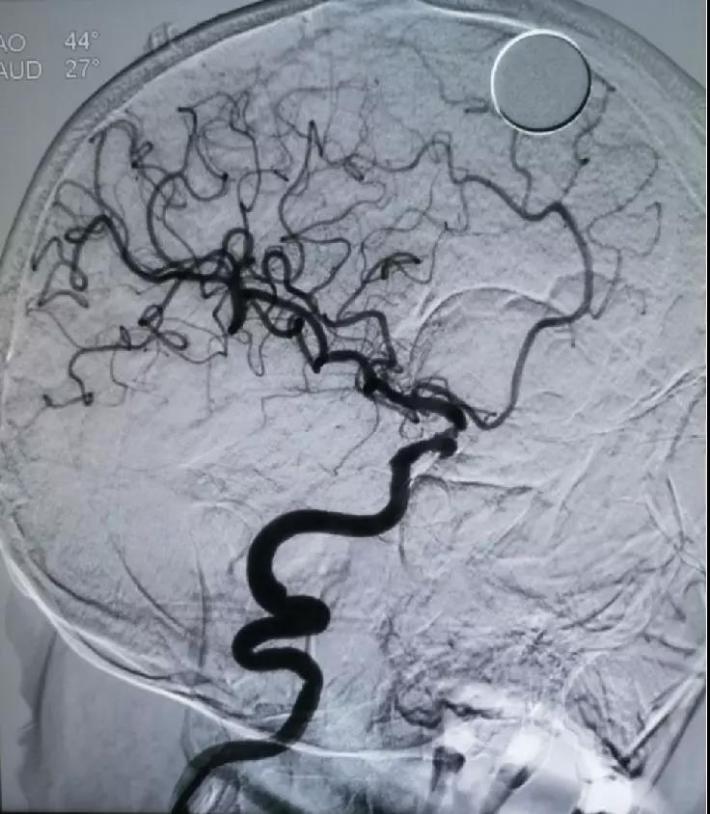

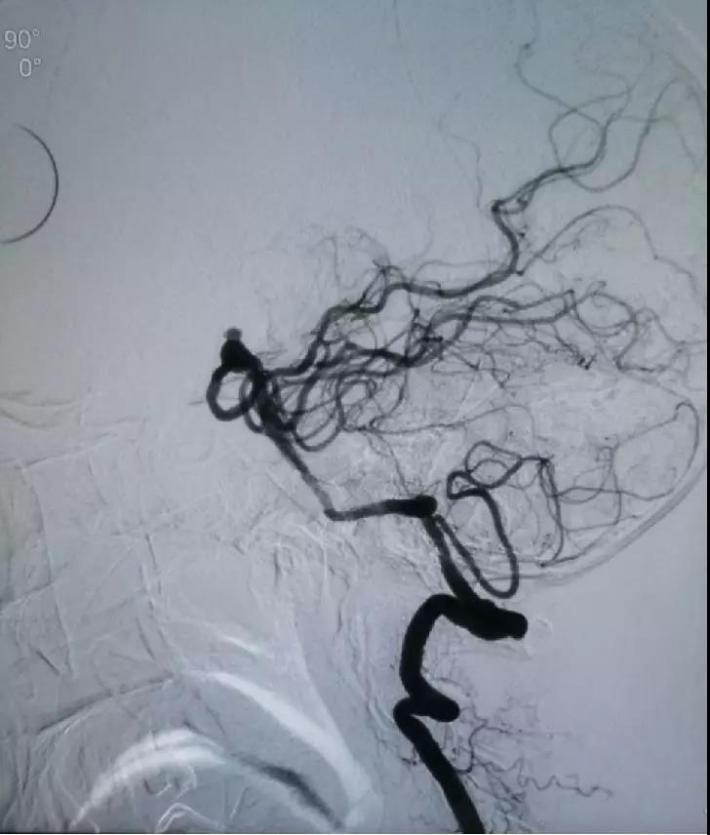

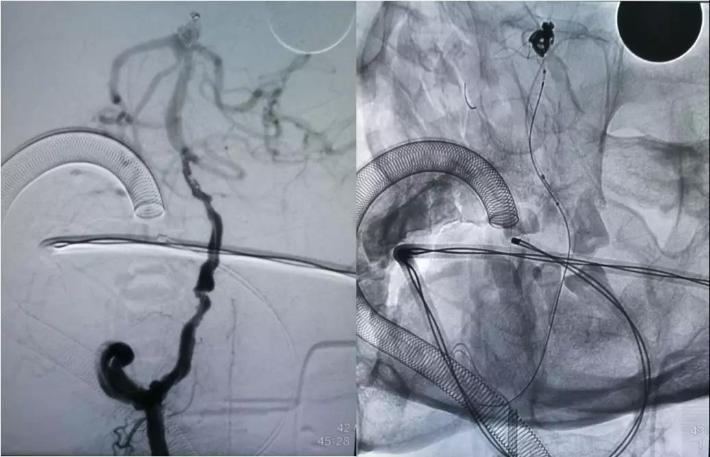

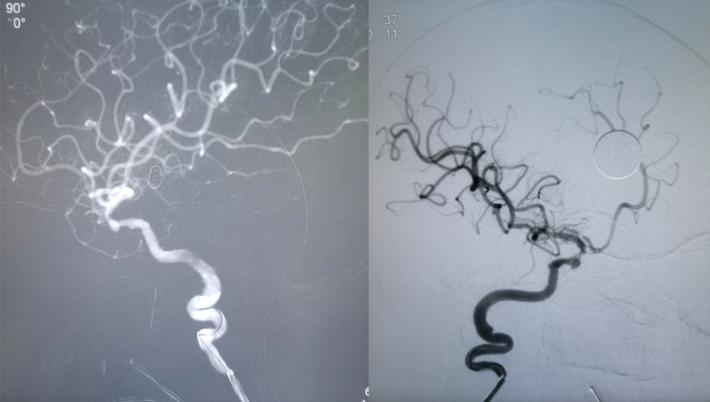

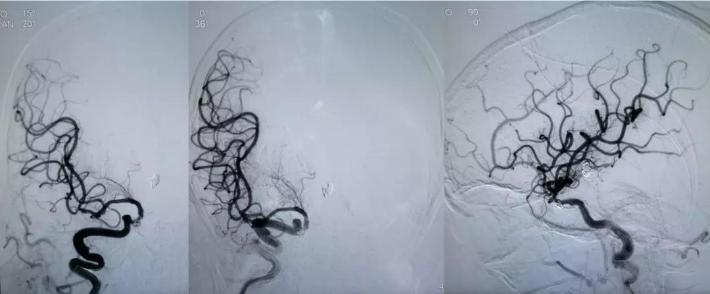

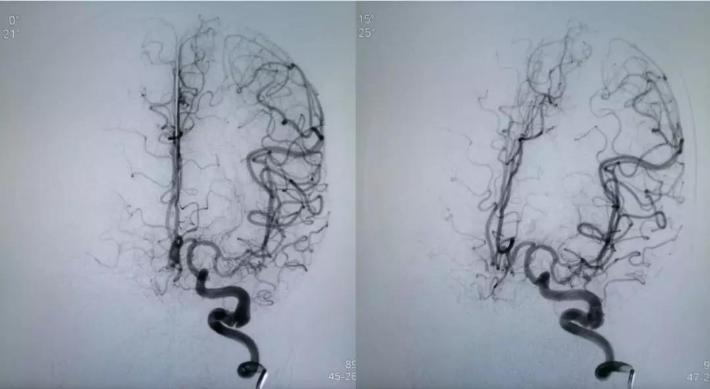

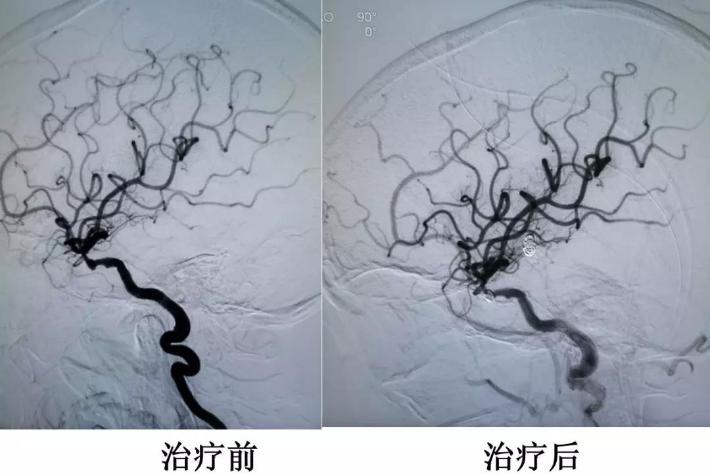

DSA

右侧颈内动脉虹吸段夹层动脉瘤,右侧大脑前动脉A1段纤细

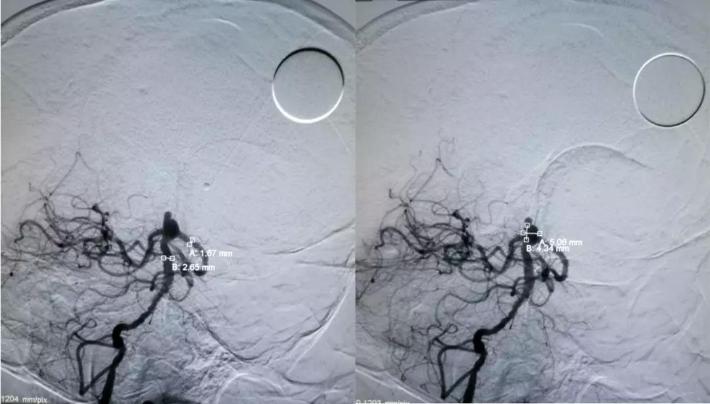

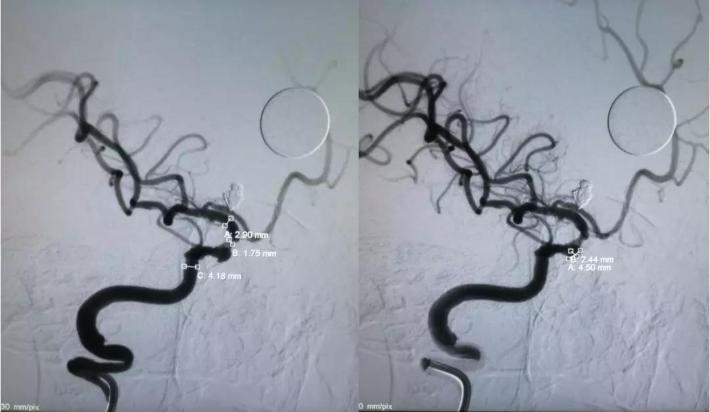

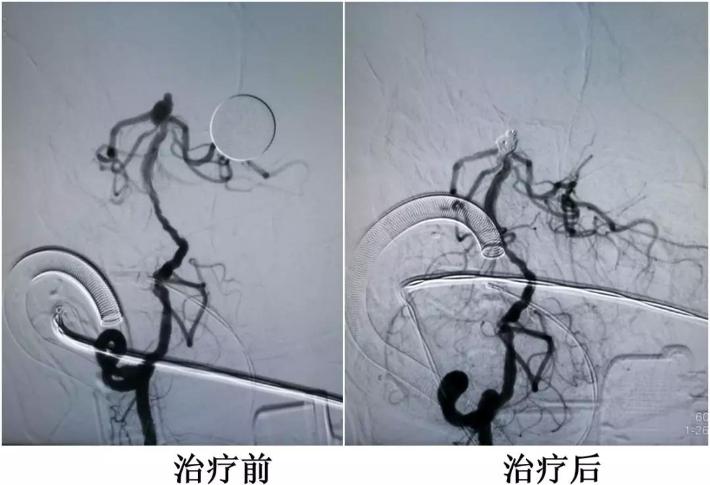

拟通过微导丝将支架微导管预置到右侧大脑后动脉,但微导丝支撑力不足,直接通过基底动脉至右侧大脑后动脉较困难,先在动脉瘤腔内部分填塞弹簧圈(4mm*10cm),以作支撑,再将微导丝带微导管置入右侧大脑后动脉,经微导管送入LEO支架(2.5*18mm)

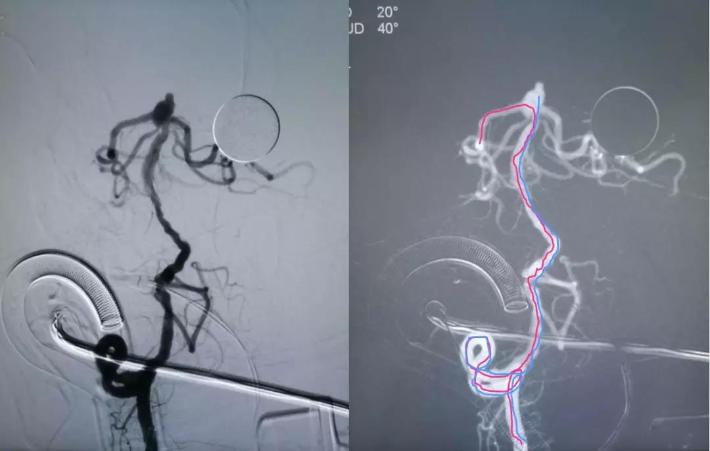

采用支架半释放技术,LEO 2.5*18mm半释放,继续送入编框圈编框成篮,再依次填入填充圈

采用支架推挤技术,推挤支架,保护双侧大脑后动脉、右侧小脑上动脉,继续将动脉瘤填塞致密,完全打开支架

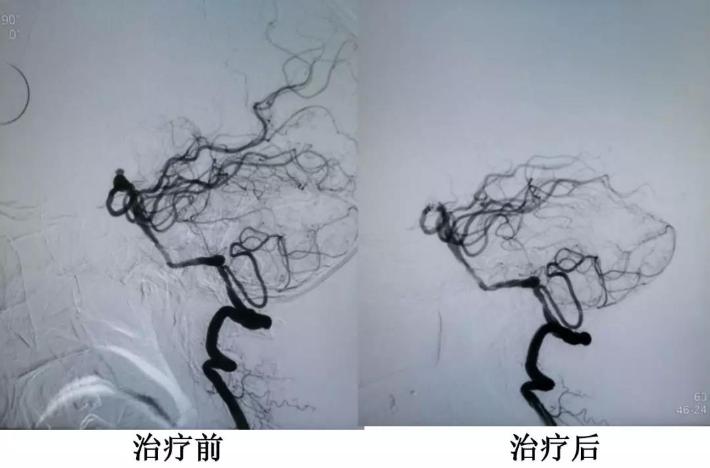

处理右侧颈内动脉虹吸段夹层动脉瘤。

预置入支架导管,栓塞动脉瘤用微导管头端超选进入动脉瘤腔,通过支架导管送入Enterprise支架(4.5*22mm)并打开支架,填入弹簧圈栓塞夹层动脉瘤。但此时发现大脑前动脉A1段不显影。

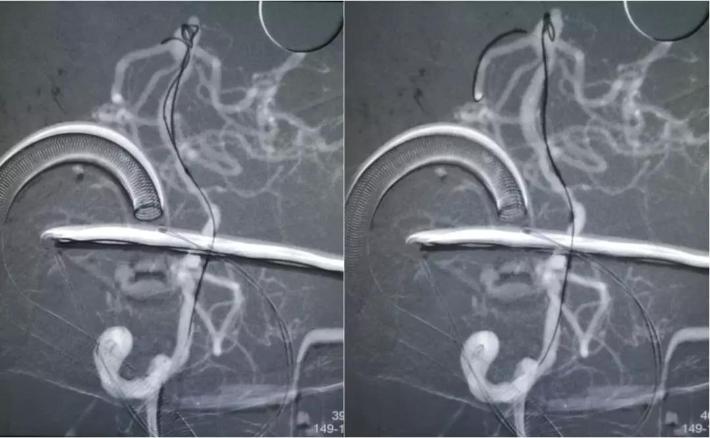

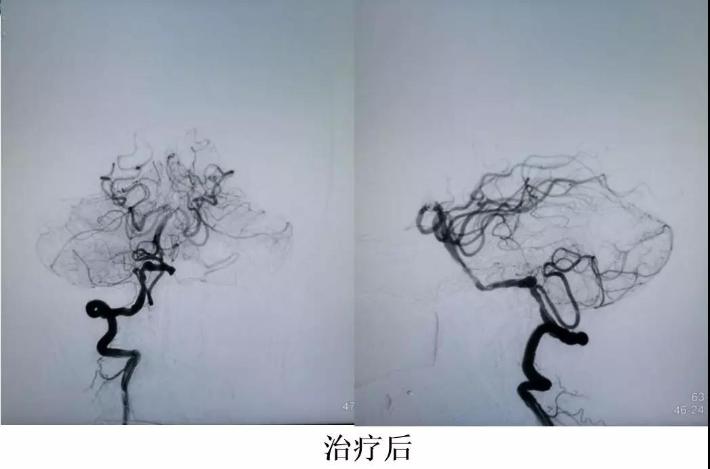

治疗后

对侧造影评估,前交通开放,左侧大脑前动脉经开放良好的前交通动脉向右侧大脑前动脉A2段各分支血管供血良好,结束手术

术后处理

1、替罗非班持续静脉泵入24小时,停泵前叠加双抗(阿司匹林100mg+氯吡格雷75mg)。

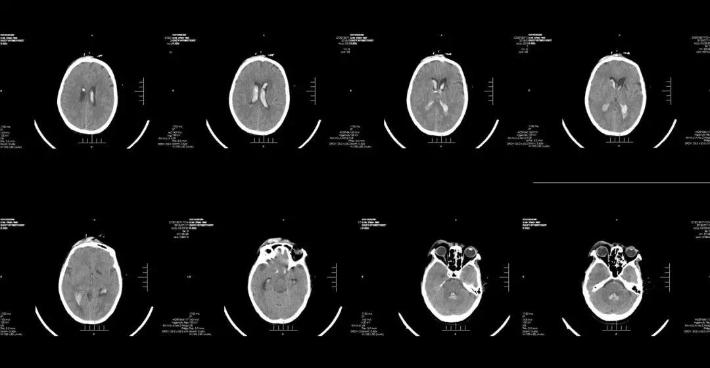

2、动态复查头颅CT,脑室积血明显减少,术后第二天拔除侧脑室外引流管,每日腰椎穿刺释放血性脑脊液。

术后1周复查头颅CT

预 后

腰椎穿刺术脑脊液逐渐恢复至清亮。患者恢复良好,神志清楚,四肢肌力肌张力正常,未遗留神经功能缺损症状。

总 结

✔Enterprise支架释放后,右侧大脑前动脉A1段未显影,考虑可能为支架打开后,对病变段血管的修复及一定血流导向作用,大脑中动脉前向血流增加,而原本纤细的左侧大脑前动脉A1段血流减少,对侧大脑前动脉通过前交通动脉向左侧大脑前动脉A2段主流供血,由于血流对冲作用至左侧大脑前动脉A1段不显影。后对侧评估前交通开放,对侧代偿良好,结束手术。术后患者亦未再出现新的神经系统体征,肢体活动及语言功能恢复良好,1周后头颅CT未见新发梗死灶。