专栏导读

在过去几年中,WEB™自膨式动脉瘤瘤内栓塞器的出现为国内治疗分叉部宽颈动脉瘤提供了一种全新的选择,并且在全球神介术者的不断探索下,WEB™在更多复杂动脉瘤中也得以应用。过去由于输送导管较硬和型号限制的问题,限制了WEB™的应用范围,而今WEB™ 17系统再度升级而来,适应证适用于3-6mm动脉瘤的治疗,其中2mm高度型号尤其适用于宽而扁的动脉瘤治疗。同时,VIA™ 17微导管新增预塑型型号,便于术中使用。脑医汇-神介资讯平台联合Terumo neuro公司焕新推出“WEBEYOND 17创不凡”动脉瘤扰流装置专栏,旨在分享WEB™ 17自膨式动脉瘤瘤内栓塞器最新使用经验、技巧。

本期为大家分享复旦大学附属中山医院医院杨志刚教授团队带来的WEB™ 17自膨式动脉瘤瘤内栓塞器治疗类侧壁微小动脉瘤,欢迎广大同道阅读、交流、探讨!

患者基本信息

患者男性,64岁。

主诉:因头晕发现颅内动脉瘤5月余。

现病史:患者5月余前因头晕就诊外院,查颅内动脉CTA提示:1、左侧大脑中动脉M1段动脉瘤;2、双侧颈内动脉C5段硬化斑块,管腔轻度狭窄。3、双侧椎动脉V4段走行迂曲。MRA颈部动脉增强血管成像提示:1.左侧大脑中动脉M1段动脉瘤。2.双侧颈内动脉C5段动脉硬化伴管腔轻度狭窄。3、双侧椎动脉V4段走行迂曲。后于我院行脑血管造影提示:左侧大脑中动脉M1水平段早额支起始部动脉瘤,瘤颈3.5mm,动脉瘤大小4.4*3.5mm。为求动脉瘤介入手术入院。

一般情况:高血压病史:3年余,平日服用苯磺酸氨氯地平1# qd降压,血压控制良好。否认糖尿病史。

查体:

神清语利,未见明显神经系统阳性体征。

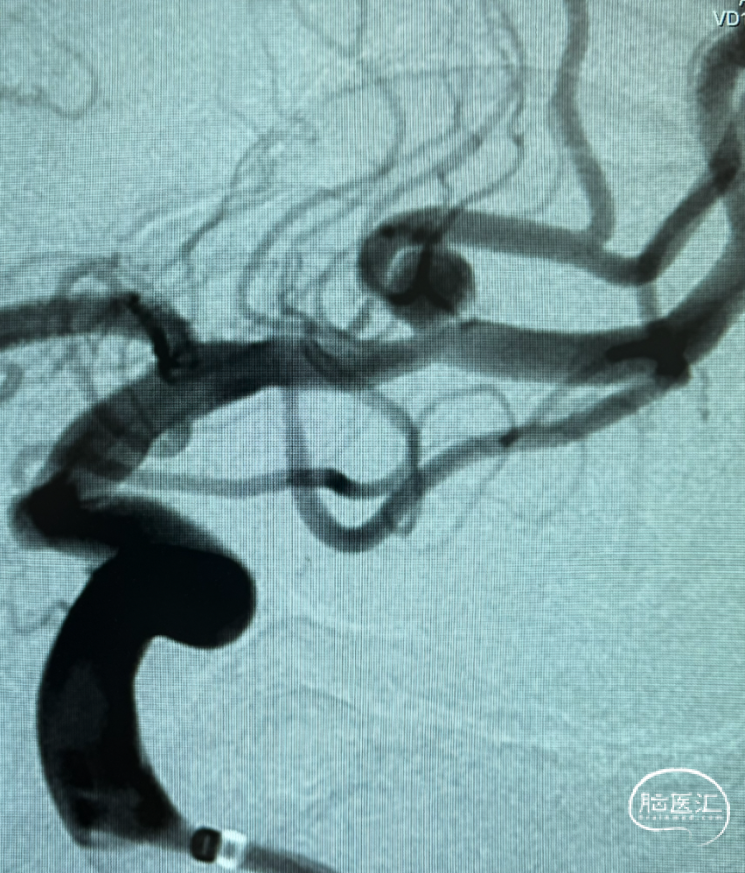

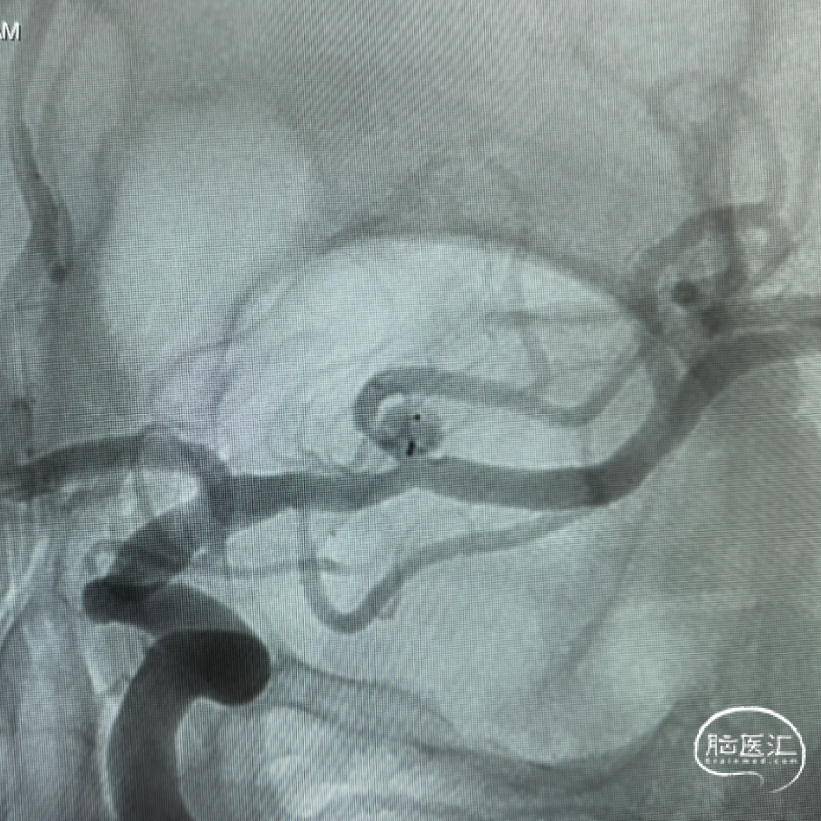

术前影像检查

术前诊断:

1.(左侧)大脑中动脉瘤

2.脑动脉粥样硬化

3.高血压病

治疗方案:

抗血小板:阿司匹林0.1g,口服,1/日;氯吡格雷75mg,口服,1/日。

动脉瘤相关资料:

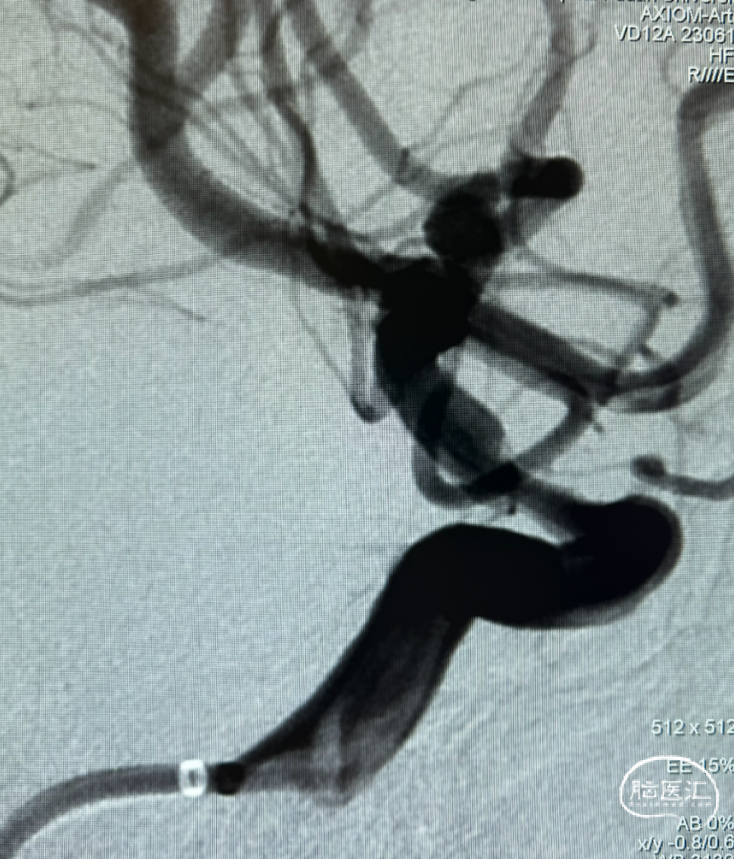

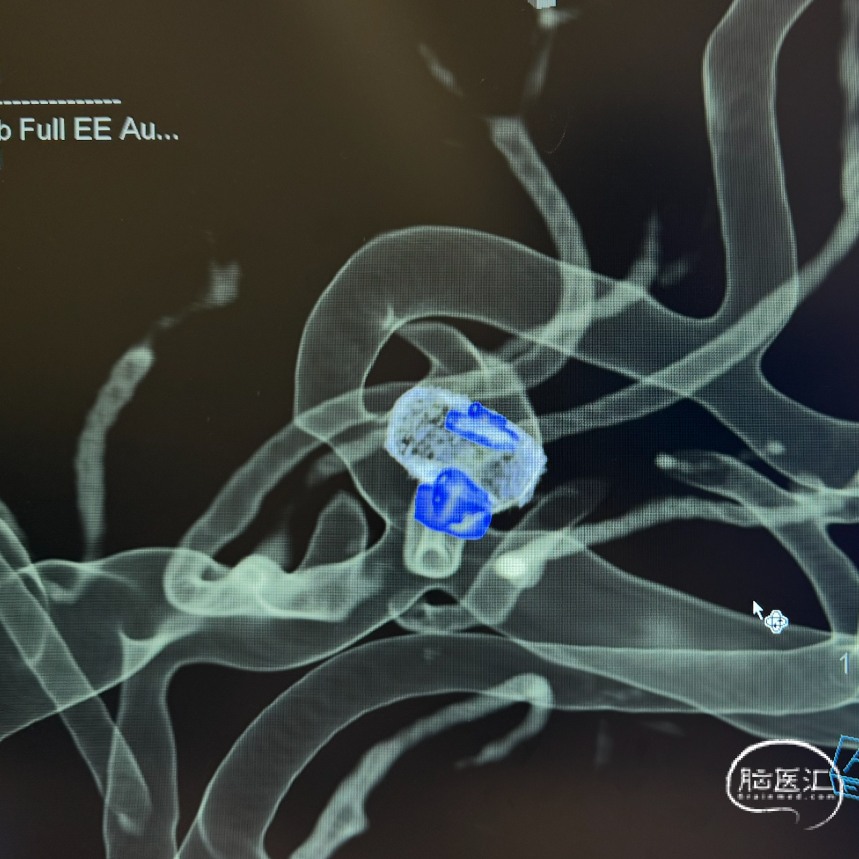

三维旋转图像:左侧大脑中动脉早额支起始部囊性动脉瘤。

动脉瘤参数:最大径4.4mm,瘤高3.5mm,瘤颈宽3.5mm,载瘤动脉直径1.3mm。

器械选择

4mm*2mm WEB™ 17自膨式动脉瘤瘤内栓塞器

VIA™ 17 微导管

6F 90cm 长鞘

5F 115cm 中间导管

Synchro 2 200cm微导丝

治疗过程

全麻下行WEB™置入术。

工作角度造影。

首先将Synchro 2 微导丝导引单弯塑形后的VIA™ 17微导管超选至左侧大脑中动脉主干远端,进一步上高5F 115cm中间导管至左侧颈内动脉末端。

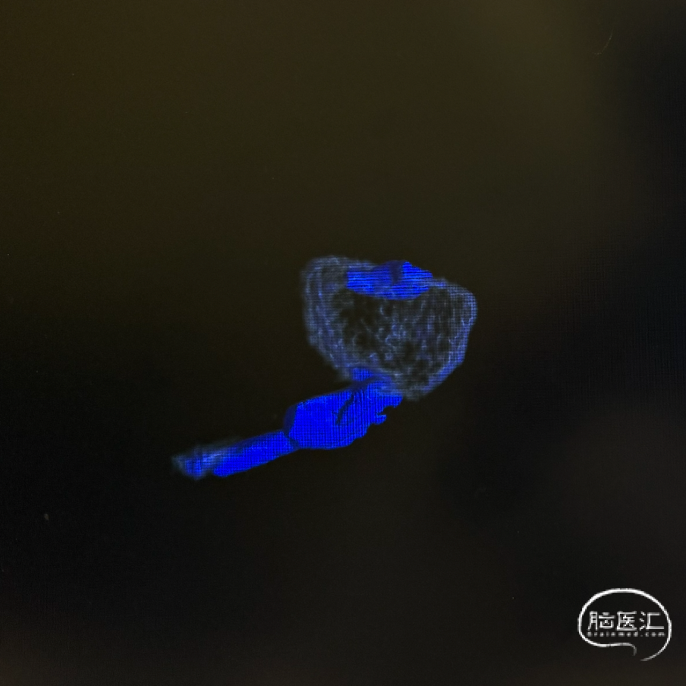

回撤微导丝及微导管,操控微导丝将VIA™ 17微导管超选入动脉瘤

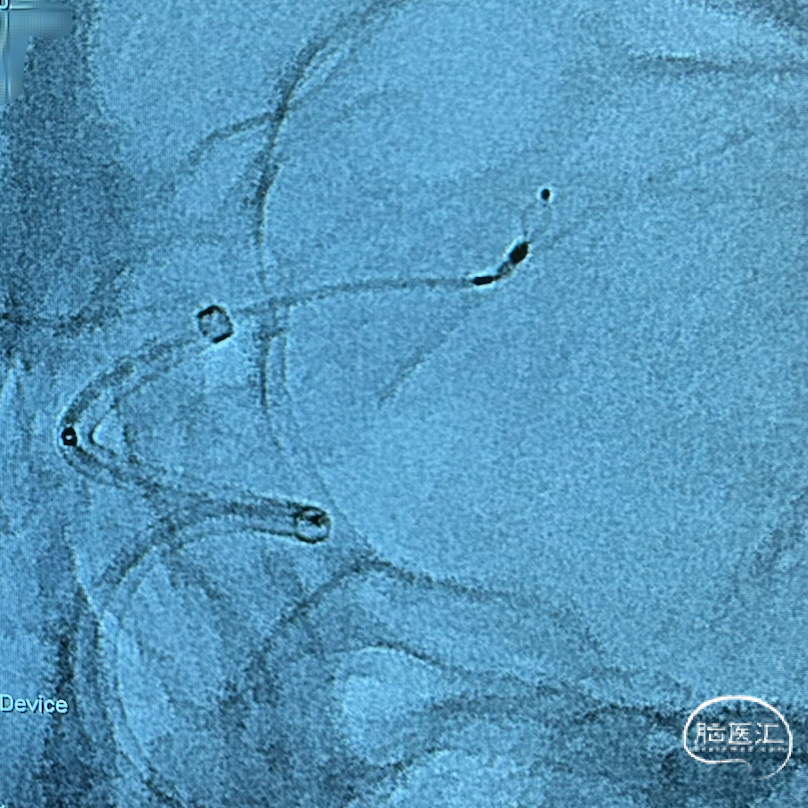

调整微导管张力,送入4mm*2mm WEB™,从“萌芽”逐步过渡到“开花”。

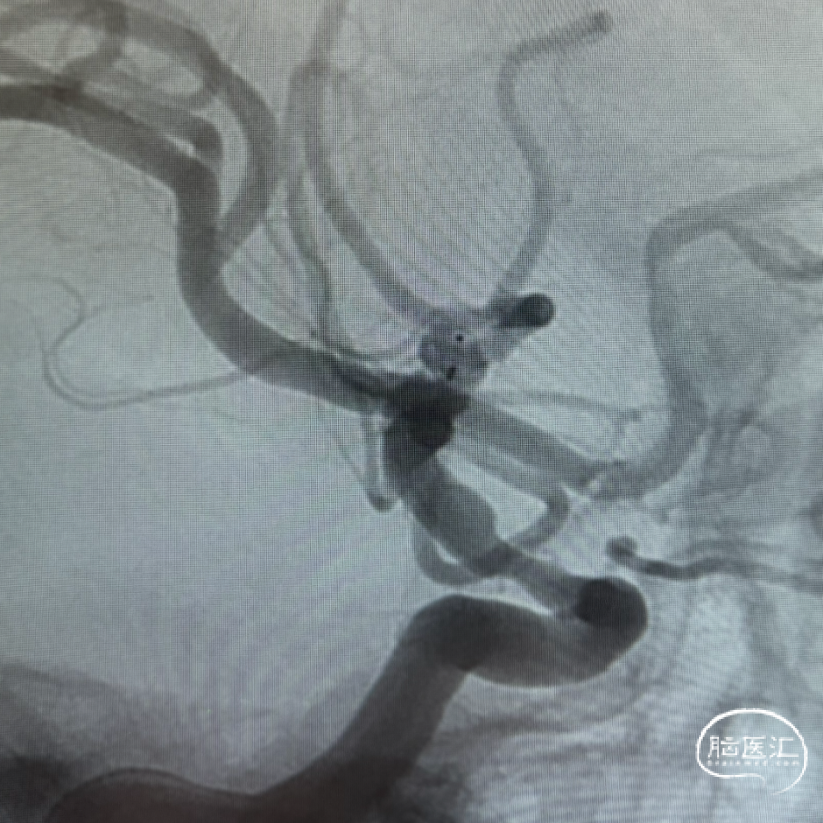

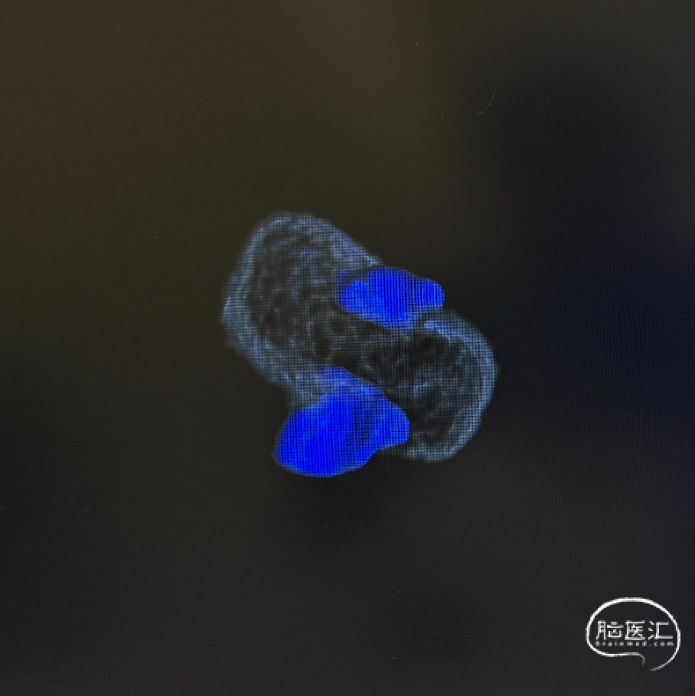

因动脉瘤载瘤动脉与大脑中动脉主干存在成角,在输送WEB™过程中蓄积了一定成角的张力,当输送WEB™至其解脱点与微导管远端标记点重叠时,WEB™尾端打开不理想,呈“葫芦”状。

部分收回WEB™,准备调整微导管张力后尝试再次释放。

轻柔“推-拉”调整系统张力,输送WEB™后成功打开。

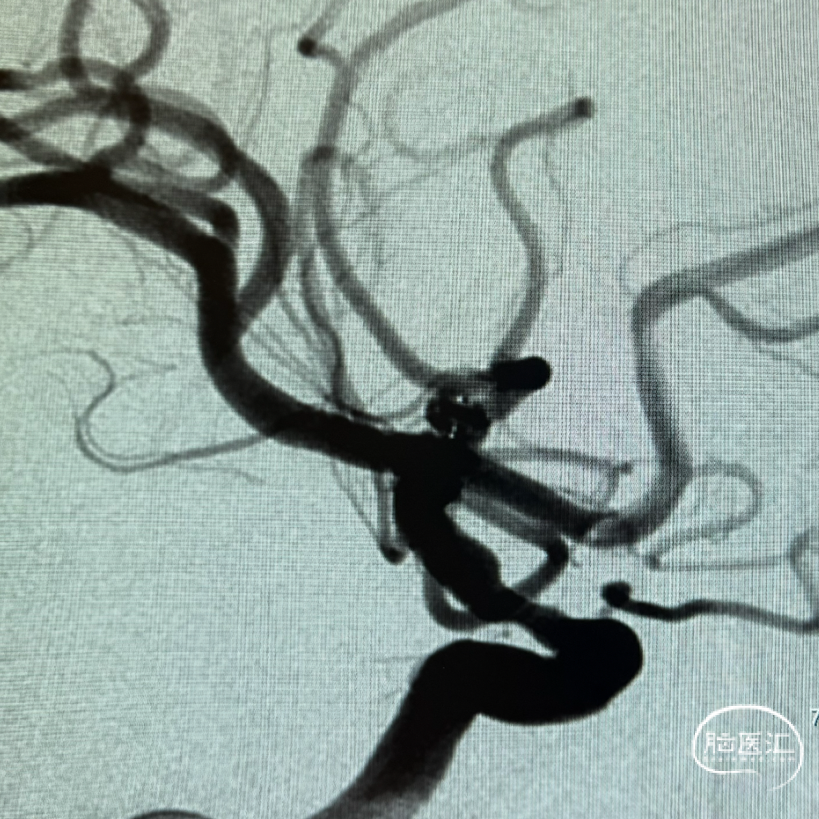

解脱后工作角度即刻造影,早额支及主干未受影响,动脉瘤内已可见血流分层。

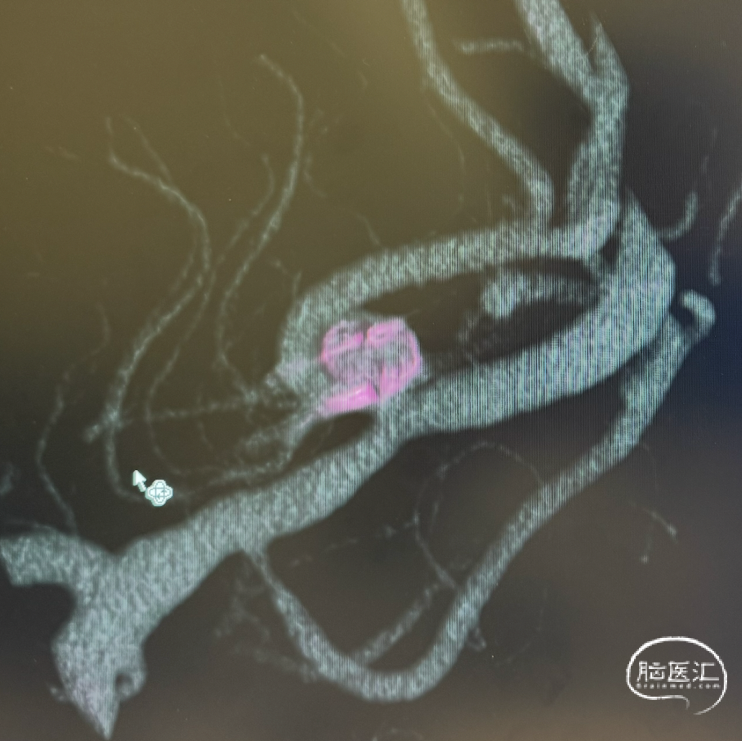

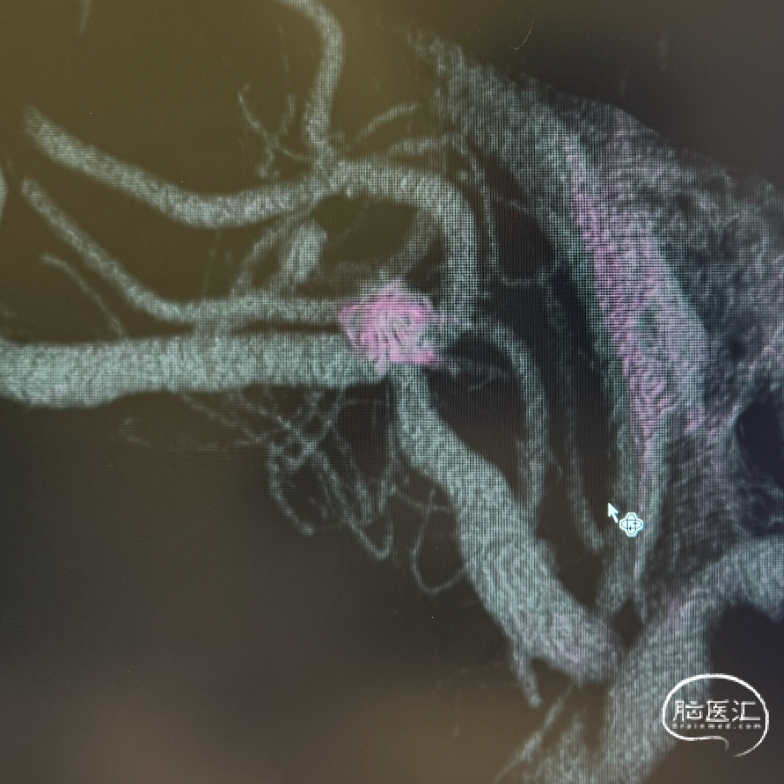

术后三维重建及WEB™融合后图像,可见WEB™贴壁良好。

术后管理:

给予患者阿司匹林0.1g每日一粒;患者术后恢复良好,5天后出院。

术后体会

颅内动脉分叉部动脉瘤WEB™植入术的挑战与思考

一、患者选择:解剖特殊性决定手术难度

本例患者为左侧大脑中动脉早额支与M1主干分叉部动脉瘤,其解剖特点显著不同于常见分叉部动脉瘤,动脉瘤瘤颈主体位于早额支,该载瘤早额支细小且与大脑中动脉M1主干成角明显,大脑中动脉M1段自身亦在动脉瘤部位向上成角,导致血管构筑和血流动力学复杂化。如选择常规支架辅助弹簧圈治疗,支架不能满意打开,支架内血栓形成的风险大大增加。故WEB™ 17自膨式动脉瘤瘤内栓塞器治疗是较为合适的介入治疗方案。术前三维重建显示动脉瘤最大径4.4mm,形态相对规则,但成角的存在使微导管塑形成为关键。对于成角显著者,需谨慎评估术中通路建立的可行性及装置稳定性,风险过高可考虑M1主干内血流导向装置植入或外科夹闭进行个体化决策。

二、器械选择:精准适配与通路优化

本例手术成功的关键在于器械的精准选择与组合:

WEB™装置型号匹配:根据动脉瘤参数(3.8×3.5mm),选择WEB™ SL 4mm*2mm型号,其设计特点能适应分叉部解剖,但需注意成角可能影响装置展开。术前需通过三维影像精确测量瘤颈宽度与瘤体深度,避免因尺寸偏差导致贴壁不良或移位。

通路系统构建:采用6F NeuronMax长鞘联合5F银蛇中间导管,提供稳定支撑。

术中应变预案:备选更多尺寸WEB™或血流导向装置,以应对释放失败风险。

三、术中操作:张力控制与释放技巧

本例手术的核心难点在于微导管张力控制与WEB™释放的精准性:

微导管塑形与张力调节:由于载瘤动脉成角,微导管需预塑形为合适角度的单弯形态以顺应血管走行。中间导管虽跟进至颈内动脉末端,但微导管成角仍导致微导管头端张力蓄积,首次释放时WEB™尾端呈“葫芦状”未完全展开。此时需部分回收装置,调整微导管头端位置,通过轻柔“推-拉”技术释放张力,确保微导管与动脉瘤长轴同轴。

WEB™释放的实时评估:在成角部位,装置展开易受血流冲击影响。需通过多角度造影动态观察WEB™形态,重点确认瘤颈覆盖是否完全、尾端是否充分展开。本例通过反复调整,最终实现装置稳定贴壁,术后利用西门子自带多容积三维重建,分析扰流装置的位置,证实了技术操作的可靠性。

总结与启示

WEB™装置作为分叉部动脉瘤的革新性治疗手段,其瘤内扰流机制避免了分支血管的覆盖问题,但本例提示,合理的病例选择和手术设计对应用WEB™装置治疗动脉瘤至关重要,血管成角等解剖变化会显著增加手术难度。未来临床实践中需注重:①术前多模态影像(如高分辨率CTA、DSA三维旋转)的精细化评估;②针对复杂解剖开发个体化塑形技术及新型输送系统;③术前做好预案,加强术者应对装置释放失败的应变能力。最终,只有通过精准的患者筛选、器械适配与娴熟的操作技术,才能为特殊解剖条件下的动脉瘤患者提供安全有效的治疗方案。

科室简介

复旦大学附属中山医院神经血管疾病综合病房诊疗中心简介:

复旦大学附属中山医院神经血管疾病综合病房诊疗中心在医院领导以及科室领导的大力支持下,成立于2024年8月,打破内科和外科的界限,联合神经内科和神经外科,为脑血管病患者提供优质的综合治疗方案,以患者为中心以疾病为导向,提供综合一体化最优治疗方案,在国内尚属新的架构探索。目前该中心核定床位59张,虽然成立至今仅4个月,目前每月已完成手术病例160余台。该中心将神经外科医师与神经内科医师共同混编为治疗小组,对血管疾病从术前评估,手术操作,术后管理,药物治疗及随访共同全程管理。目前该中心收治包括颅内动脉瘤,脑血管狭窄,脑、脊髓血管畸形,脑卒中等神经血管疾病。

术者简介

杨志刚

复旦大学附属中山医院

副主任医师,医学博士,硕士研究生导师,国家放射与治疗临床医学研究中心神经介入方向秘书,复旦大学附属中山医院神经血管疾病综合治疗中心副主任,复旦大学附属中山医院神经外科脑和脊髓血管疾病微创治疗亚专科主任

上海市卒中学会委员,上海市医学会神经外科医师分会青年委员,中国老年医学学会青年委员,中国医药教育协会中医药慢病防治与教育工作委员会常委,上海市生物医学工程学会介入医学工程专业委员会常委

长期从事脑血管临床诊疗和研究,尤其擅长脑卒中的微创诊疗,年完成高难度脑血管病微创手术超过400例。参与多项国家级课题,主持上海市科委研究课题4项,在Nature Communicaiton等杂志发表论文30余篇,获得教育部医疗成果奖一等奖1项,上海市医疗成果奖一等奖1项,获国家发明专利1项,实用新型专利9项,参编专著4部,担任《World Neurosurgery》、《中国临床医学杂志》审稿人,《元宇宙医学》杂志青年编委

赵普远

复旦大学附属中山医院

主治医师,医学硕士

参与颅内动脉瘤,脑动脉狭窄,脑血管畸形,三叉神经痛,面肌痉挛的微创及神经内镜手术治疗。参与多项国家级、市级课题,发表SCI学术论文10余篇,参编专著3部,专利授权1项

型号选择表

点击下方链接即可查看更多器械信息

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。