主 编:刘建民 海军军医大学第一附属医院

执行主编:赵开军 同济大学附属东方医院

题目:

经动脉入路治愈性栓塞天幕区硬脑膜动静脉瘘

Curative embolization of tentorial dural arteriovenous fistula via transarterial approach

摘要:

52岁男性患者,头晕1年,头痛伴视物模糊半年;头颅MR和DSA证实为天幕区硬脑膜动静脉。经动脉入路治愈性栓塞,术后头晕症状缓解,术后9月影像学随访瘘口不显影。

A 52-year-old male patient presented with dizziness for one year and headaches accompanied by blurred vision for six months. Magnetic Resonance (MR) and Subsequent DSA revealed a tentorial dural arteriovenous fistula (TDAVF). The patient underwent curative embolization of the TDAVF via a transarterial approach. Postoperatively, his dizziness symptoms significantly improved. Nine-month Follow-up digital subtraction angiography (DSA) confirmed complete occlusion of the TDAVF.

前言

天幕区硬脑膜动静脉瘘(TDAVF)是位于小脑幕及其附属结构上的动静脉异常沟通,约占硬脑膜动静脉瘘的4-8%,其多存在颅内、外多重供血,经大脑及小脑的皮质静脉引流,颅内出血风险高,包括致命性后颅窝出血,临床预后差,一经诊断需积极治疗。其治疗方式包括手术治疗、血管内介入治疗、立体定向放射治疗等。目前,血管内介入栓塞已成为TDAVF的首要治疗方式,根据瘘口结构不同,可选择经动脉入路、经静脉入路或动静脉联合入路栓塞。

病史简介

患者:男性,52岁。

主诉:头晕1年,头痛伴视物模糊半年余。

现病史:1年前患者无明显诱因出现头晕,晨起显著,休息后可缓解,未予重视;半年前出现额部胀痛,疼痛时伴视物模糊,发作持续数秒钟可自行缓解,症状进行性加重,当地医院MR见右侧桥小脑角区、小脑幕旁多发血管流空影,考虑硬脑膜动静脉瘘;为进一步治疗来我院。

既往史:肺大疱病史。

查体:神经查体未见明显异常。

诊断:天幕区硬脑膜动静脉瘘。

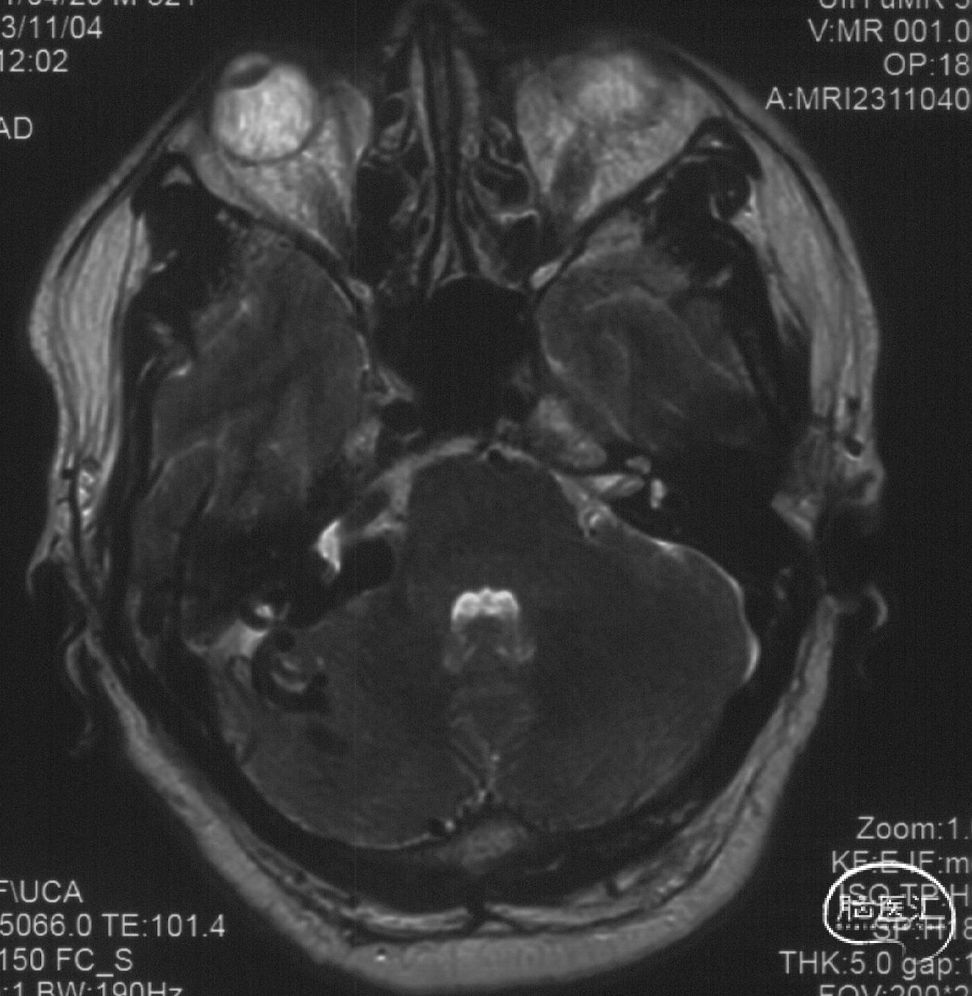

术前MRI

MRI见右侧桥小脑脚区、小脑幕旁多发血管留空影

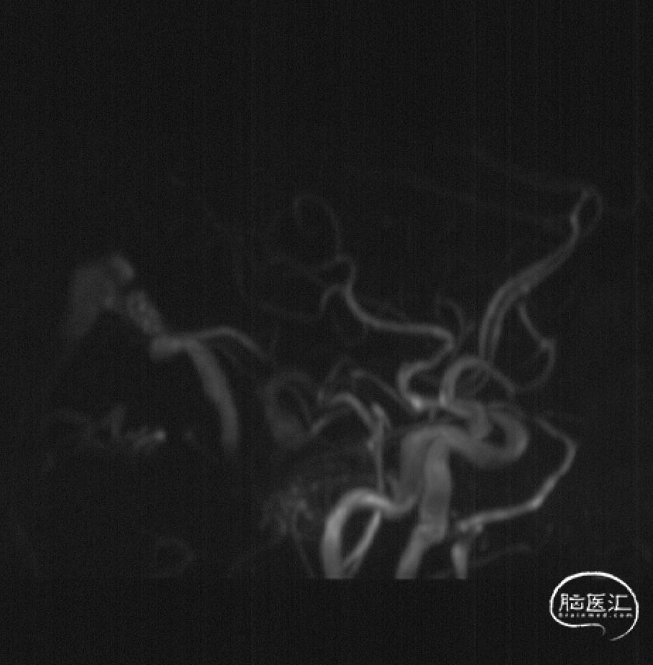

术前MRA

MRA见后颅窝早显的异常扩张的静脉

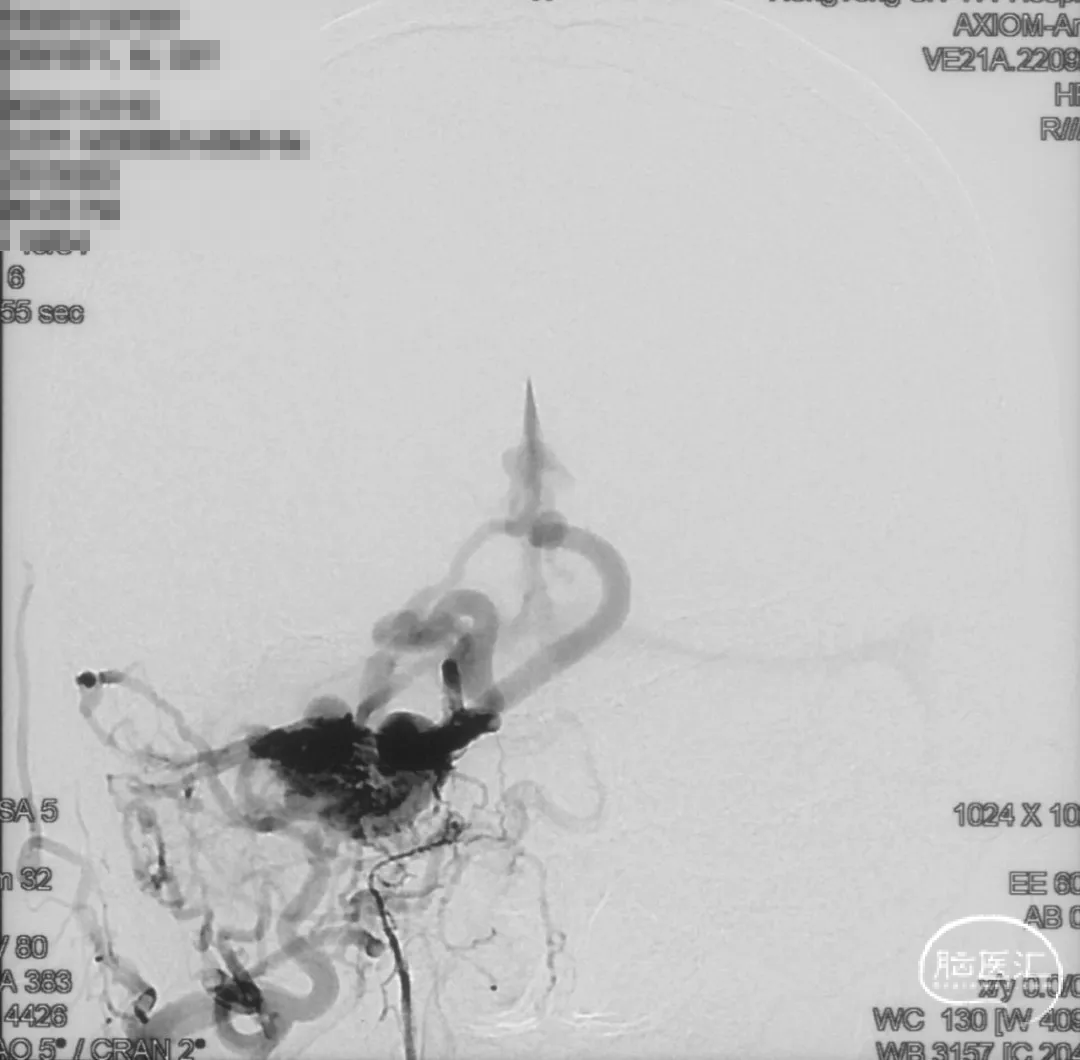

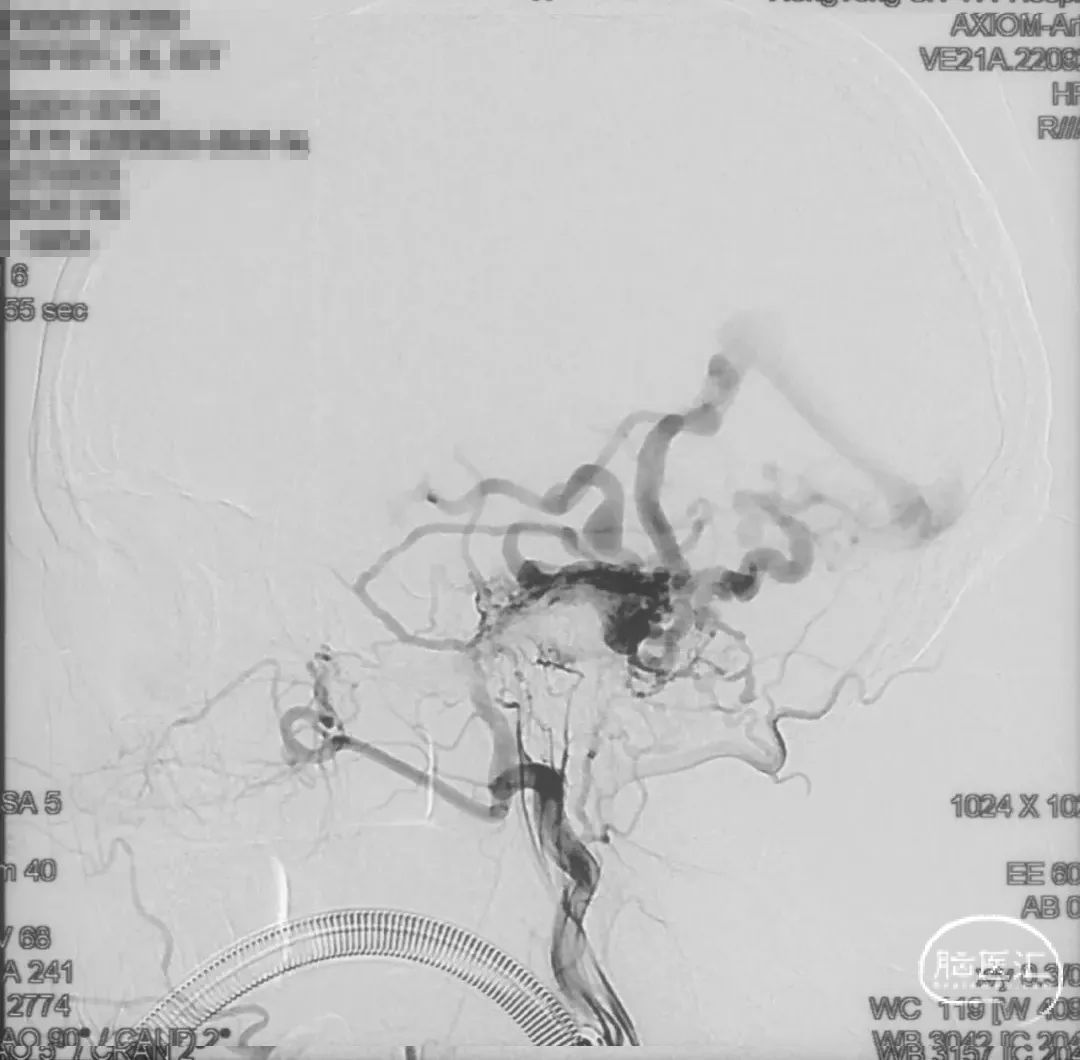

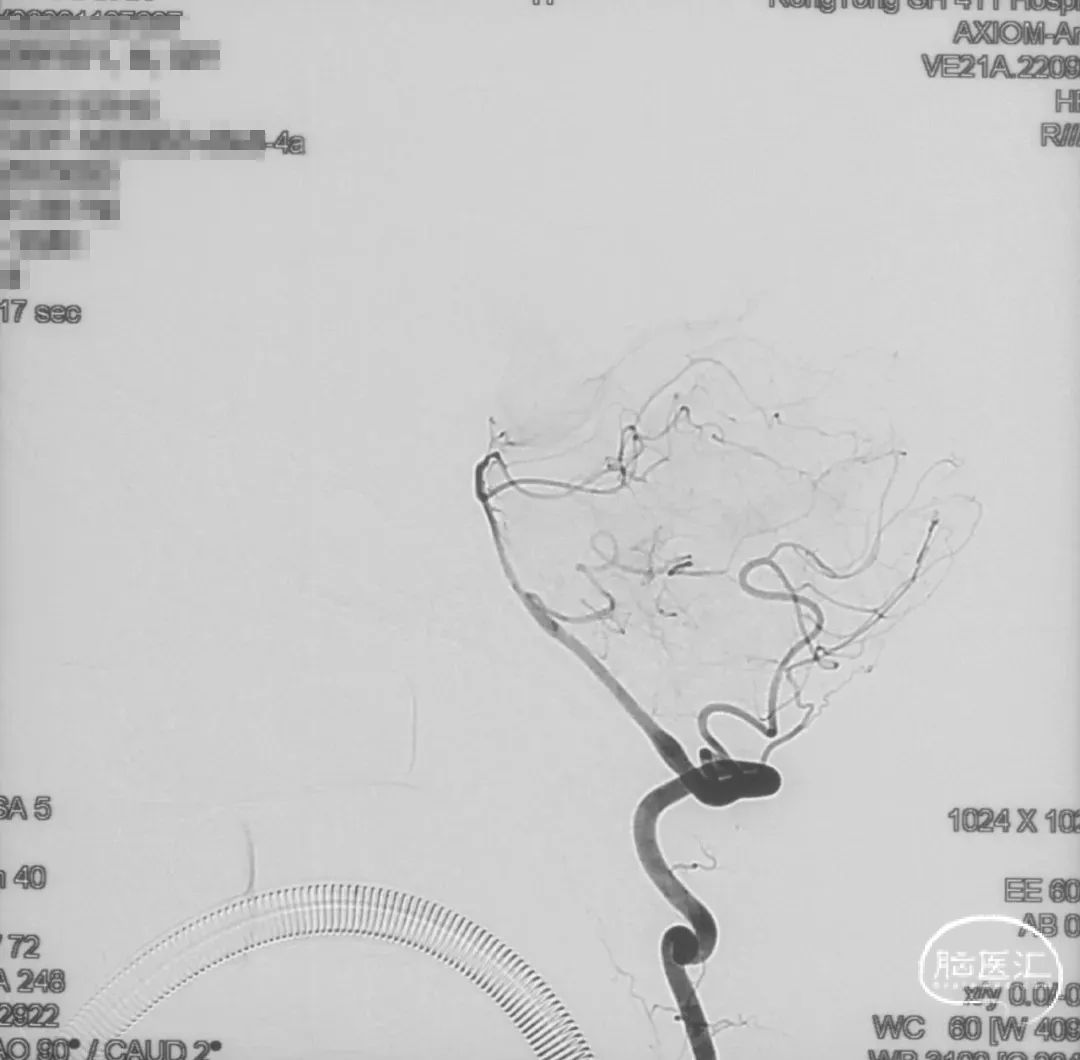

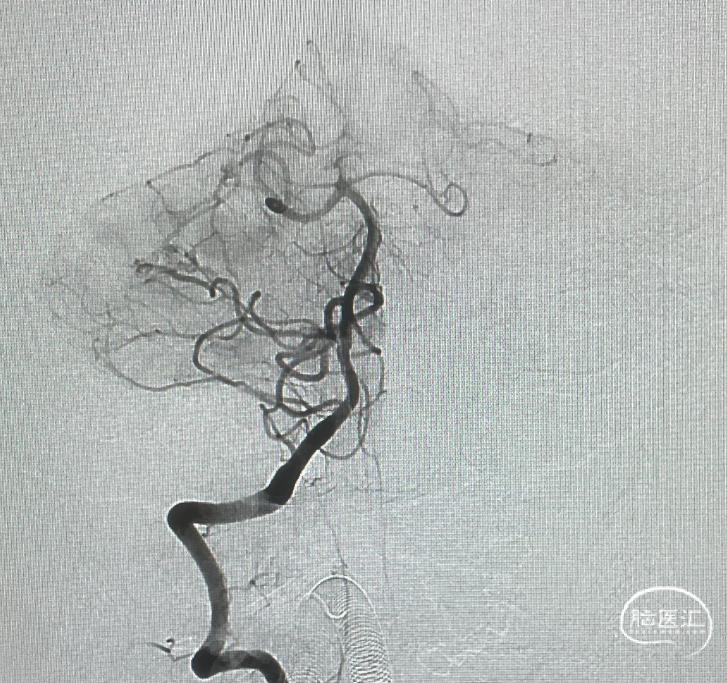

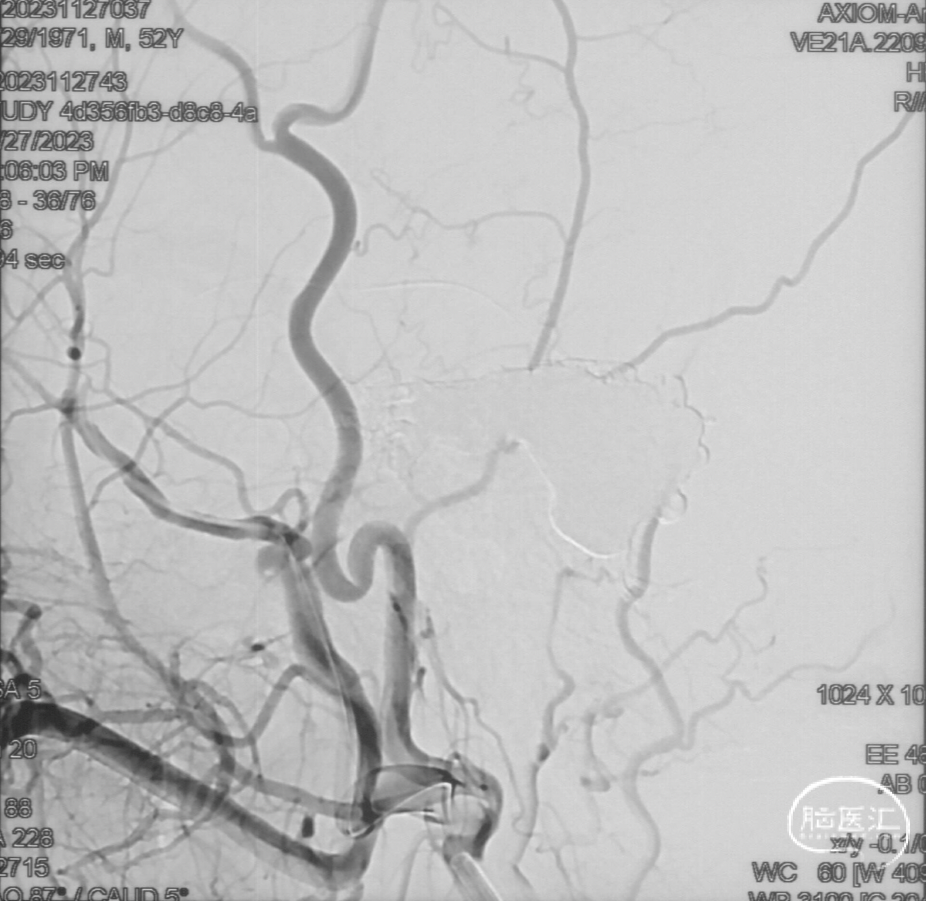

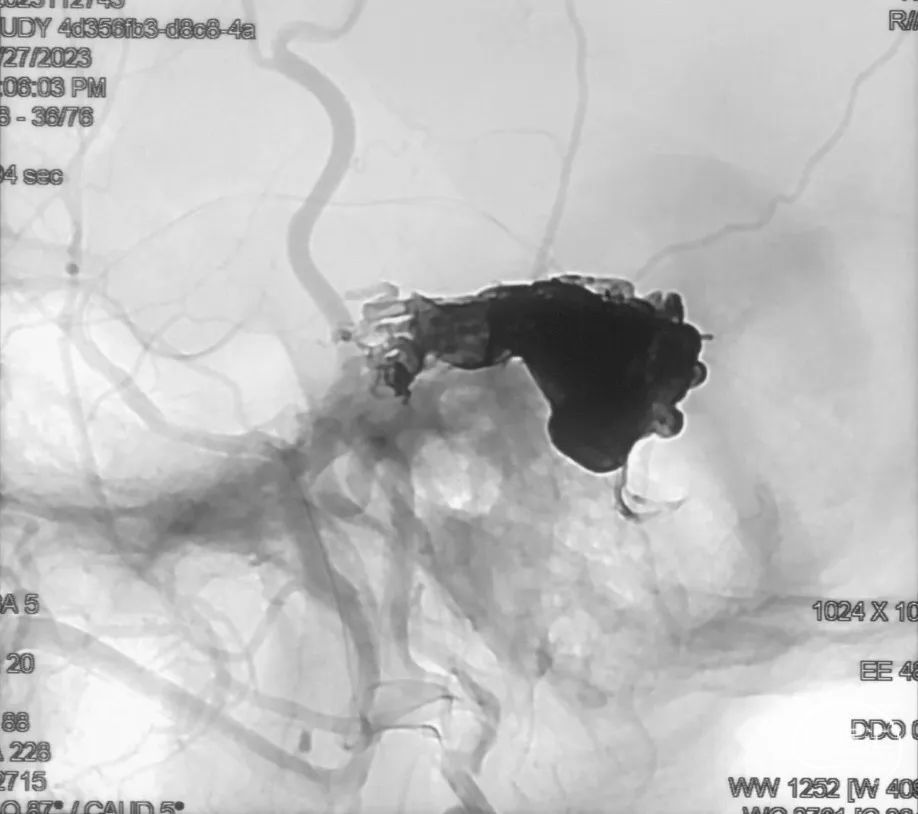

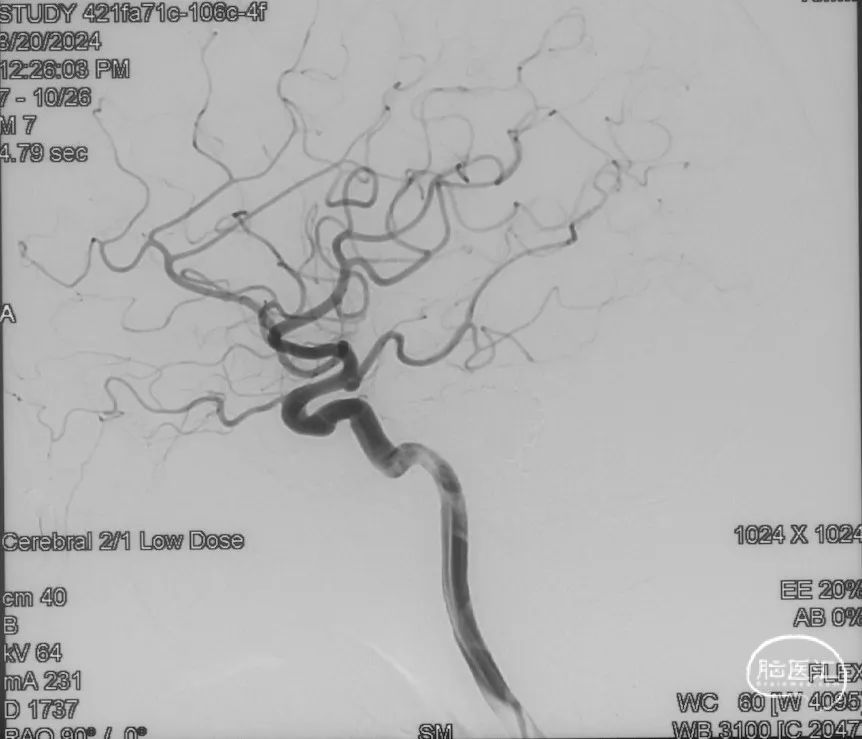

术前造影

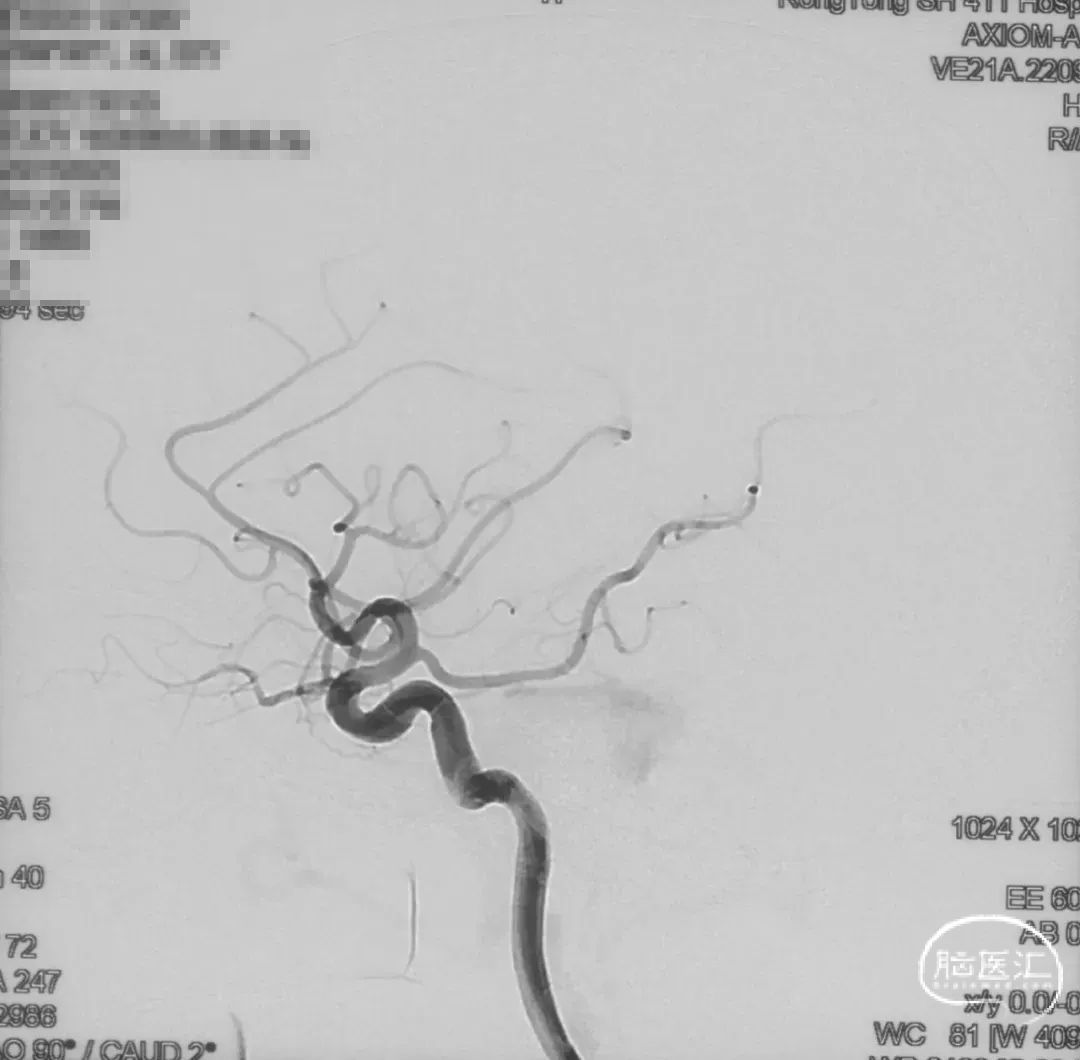

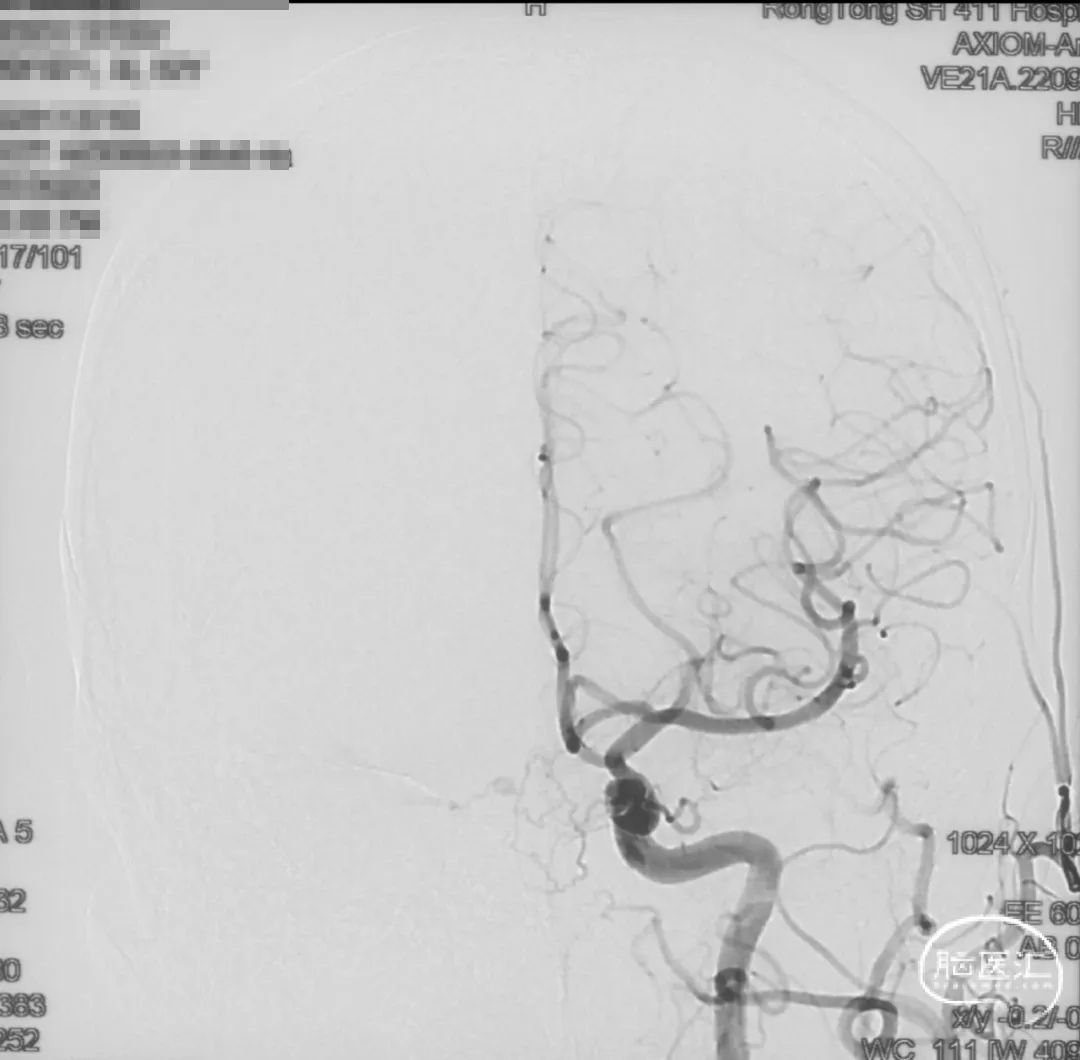

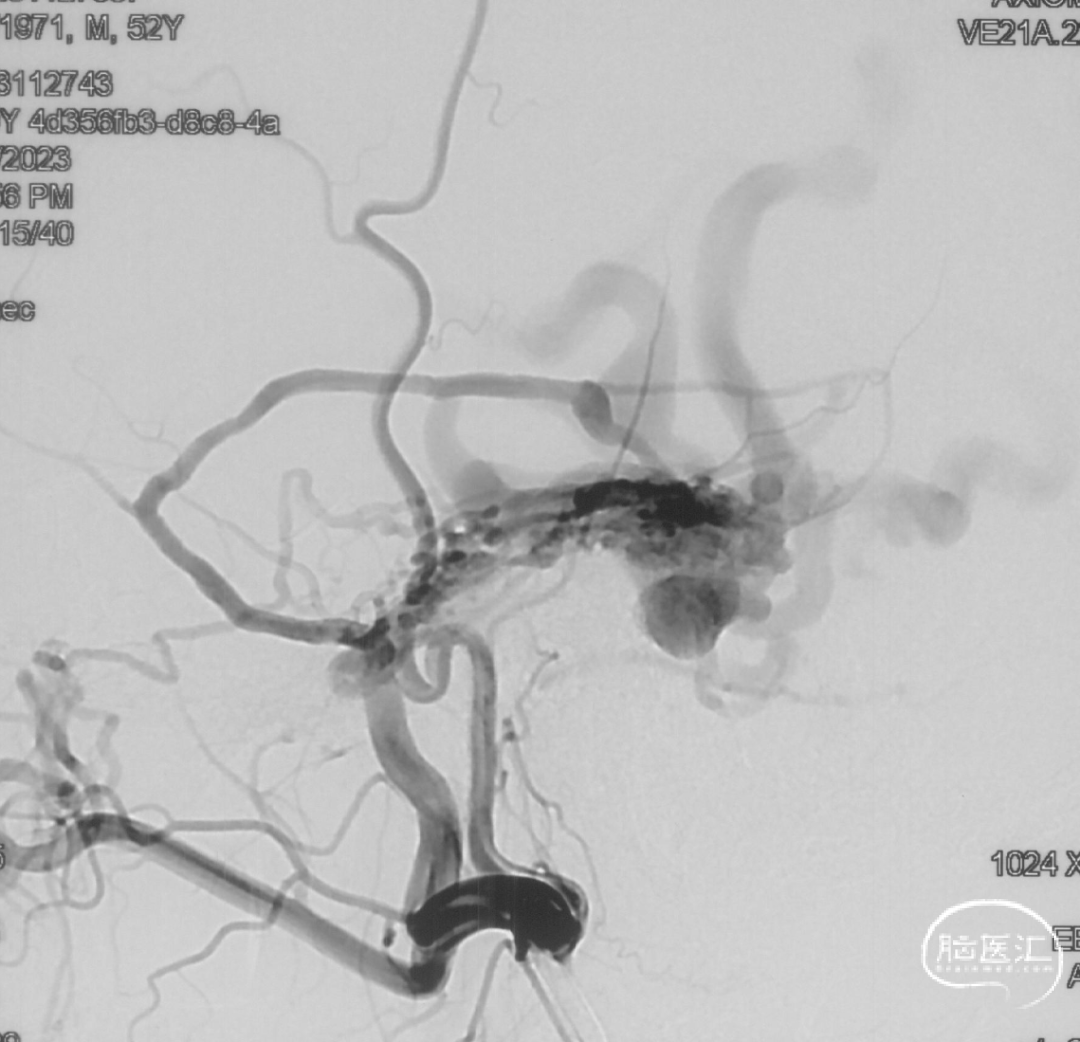

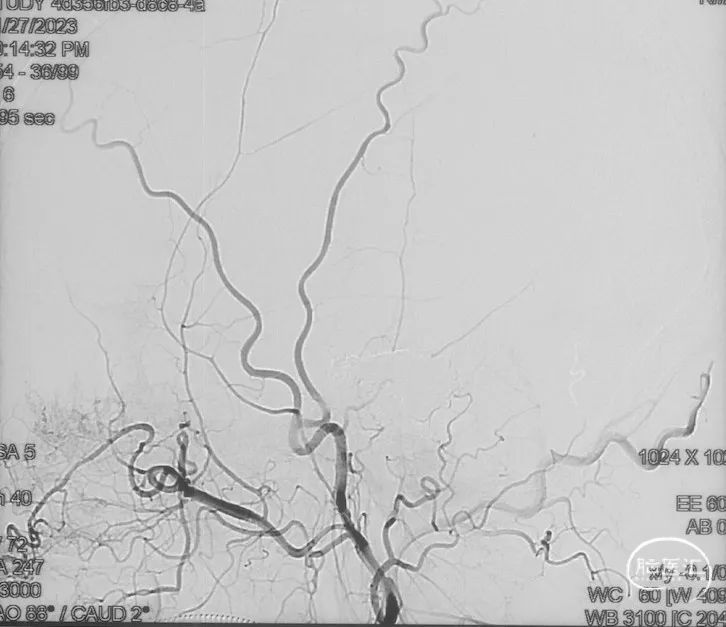

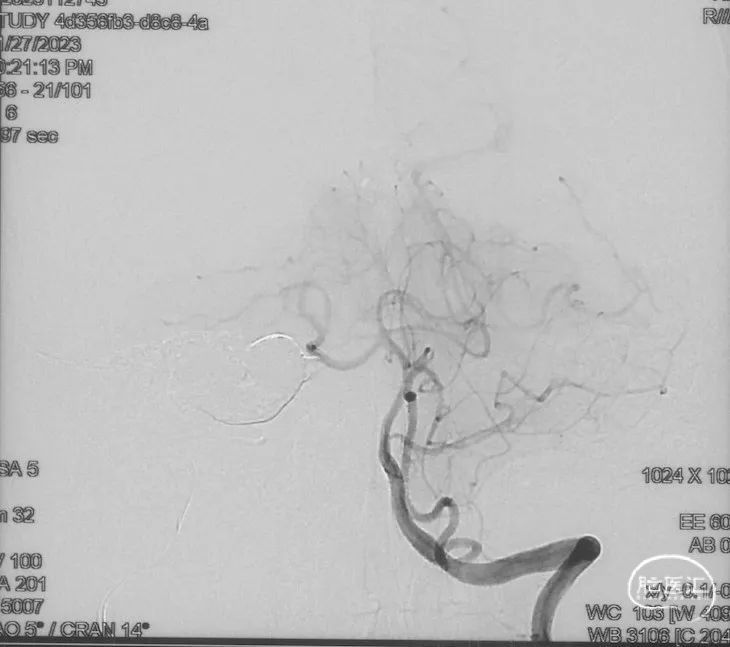

证实为TDAVF,为岩上窦型。R-ECA正侧位见右侧脑膜中动脉分支、枕动脉分支、颞浅动脉分支向瘘口供血,经幕上迂曲扩张的静脉、中脑周围静脉、基底静脉向深部静脉引流。

R-ICA正侧位见右侧脑膜垂体干向瘘口供血

L-ICA正侧位见左侧脑膜垂体干分支向瘘口供血

L-ECA正侧位未见向瘘口供血

L-VA、R-VA正侧位右侧小脑上动脉脑膜支向瘘口供血

治疗方案

结构分析:右侧天幕区硬脑膜动静脉瘘,瘘口位于右侧岩上窦,供血动脉主要包括右侧脑膜中动脉的颞支、岩鳞支,右侧枕动脉分支,右侧颞浅动脉分支,双侧脑膜垂体干,右侧小脑上动脉脑膜支,经幕上迂曲扩张的静脉、中脑周围静脉、基底静脉向深部静脉引流,引流静脉起始部见扩张的静脉球。Cognard分型IV型,Borden分型III型,Lawton分型IV型(岩上窦型)。

手术策略:左侧脑膜中动脉粗大、平直,经由该血管可以接近瘘口,因此首选经右侧脑膜中动脉入路栓塞。

器械材料和设备

1、6F Envoy DA导引导管

2、Marathon微导管、Echelon-10微导管

3、微导丝:ASAHI 0.010

4、弹簧圈:Feng 10/30 12/40

5、栓塞剂:Onyx-18、Onyx-34

治疗过程

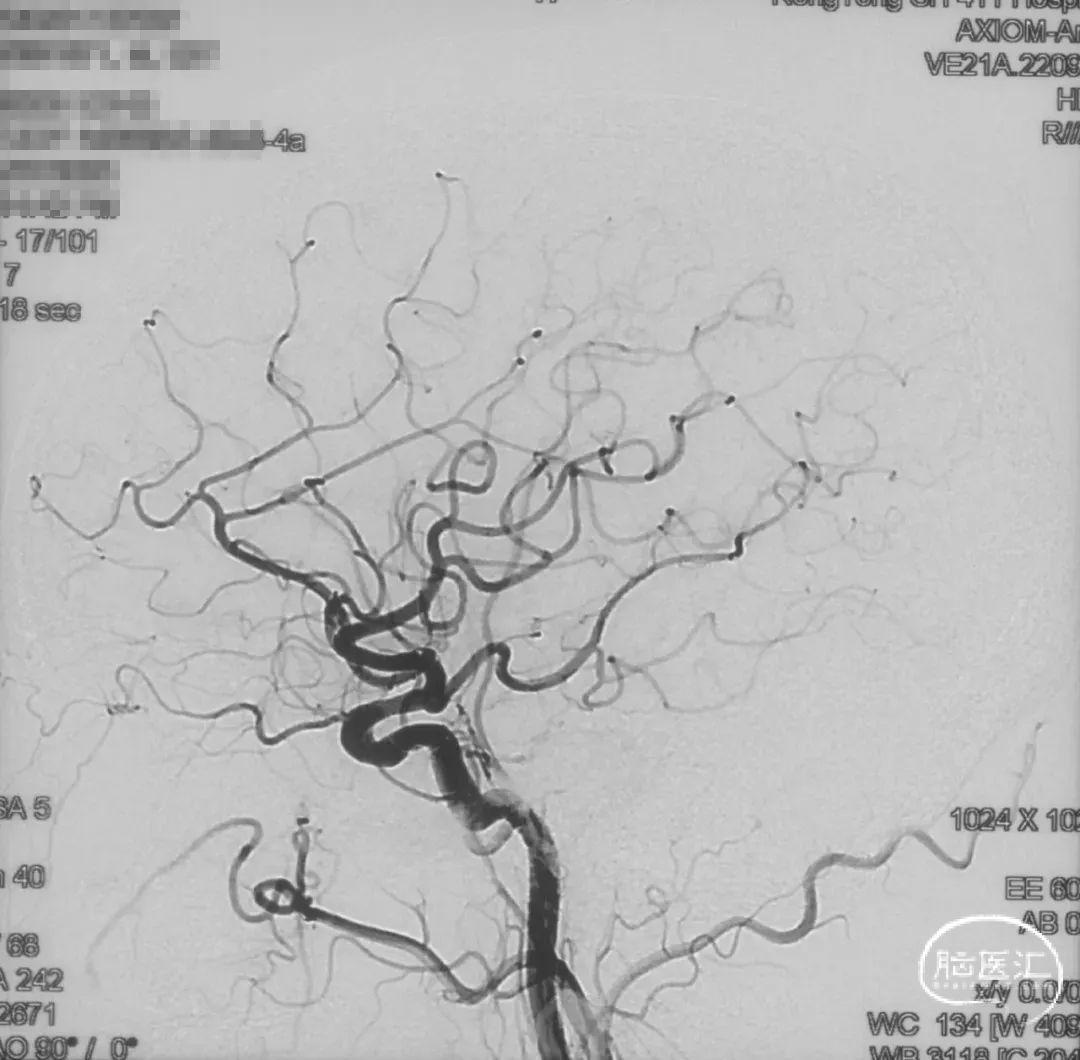

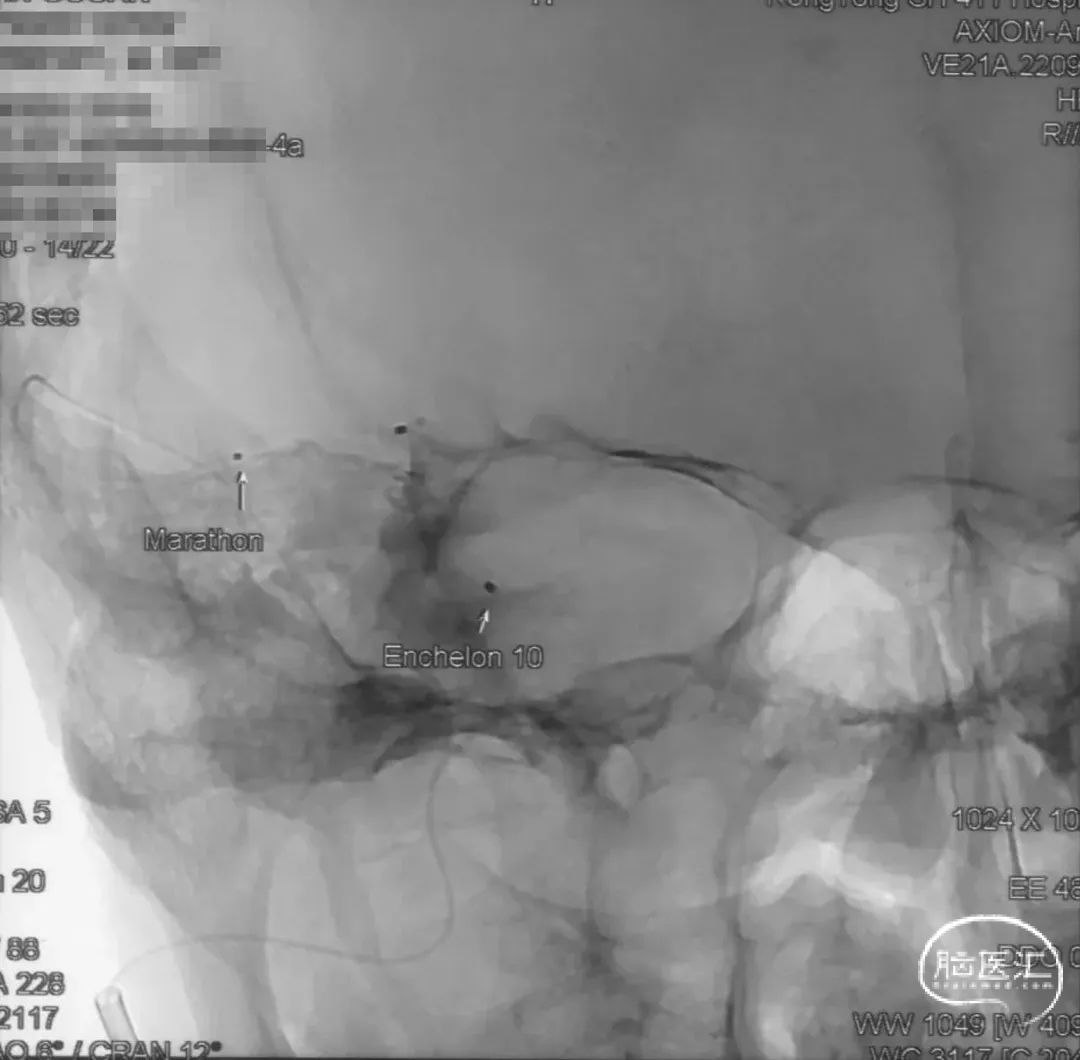

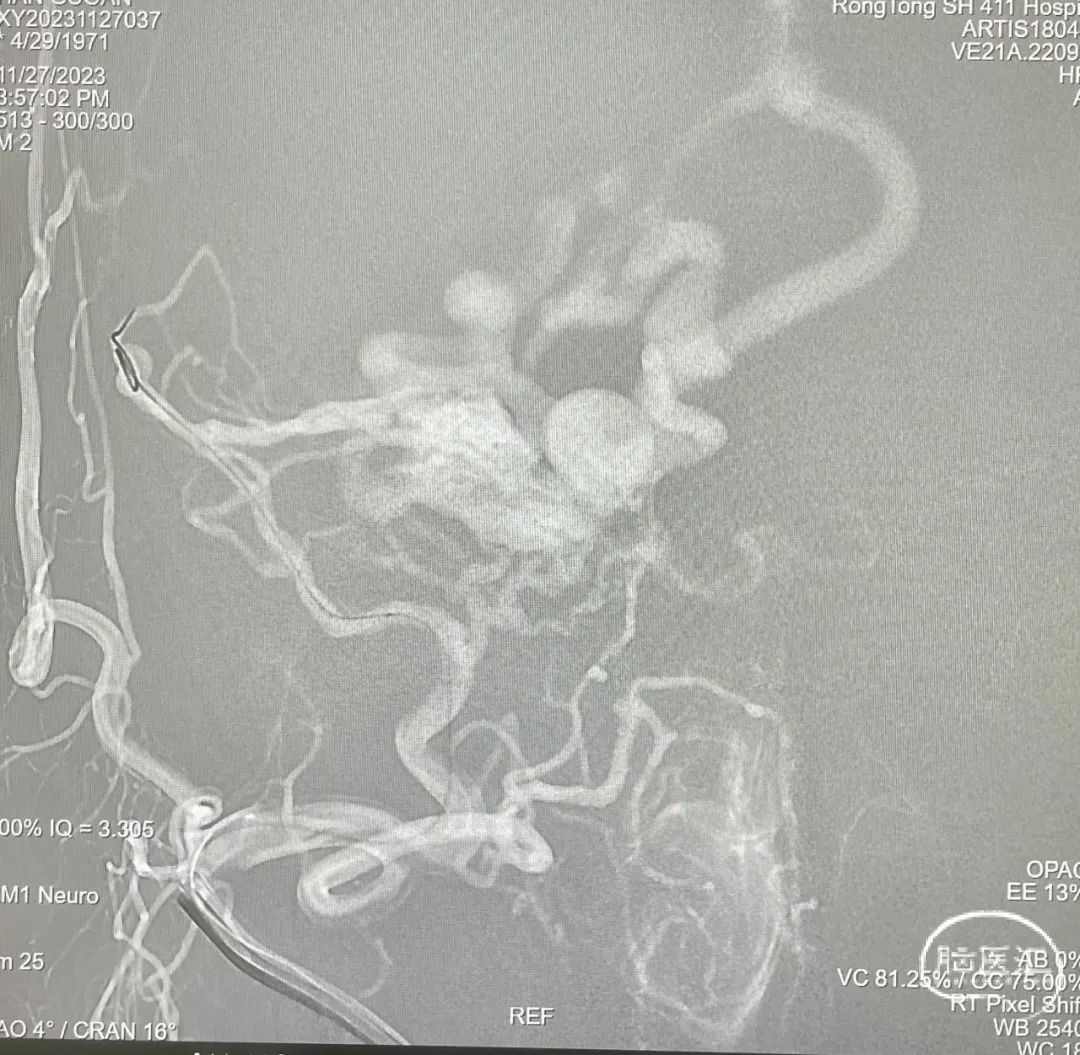

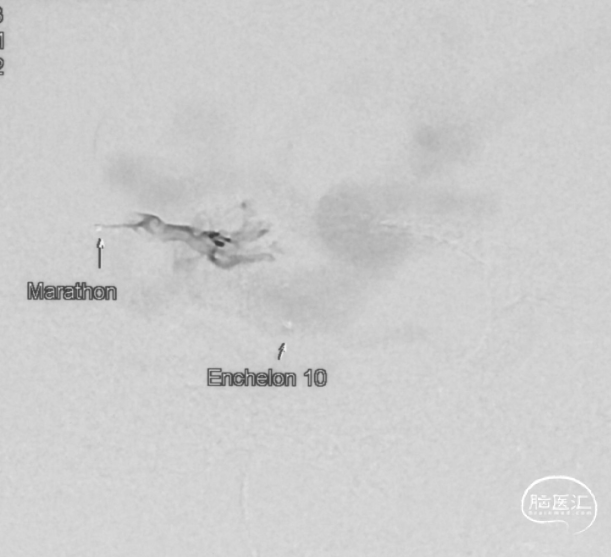

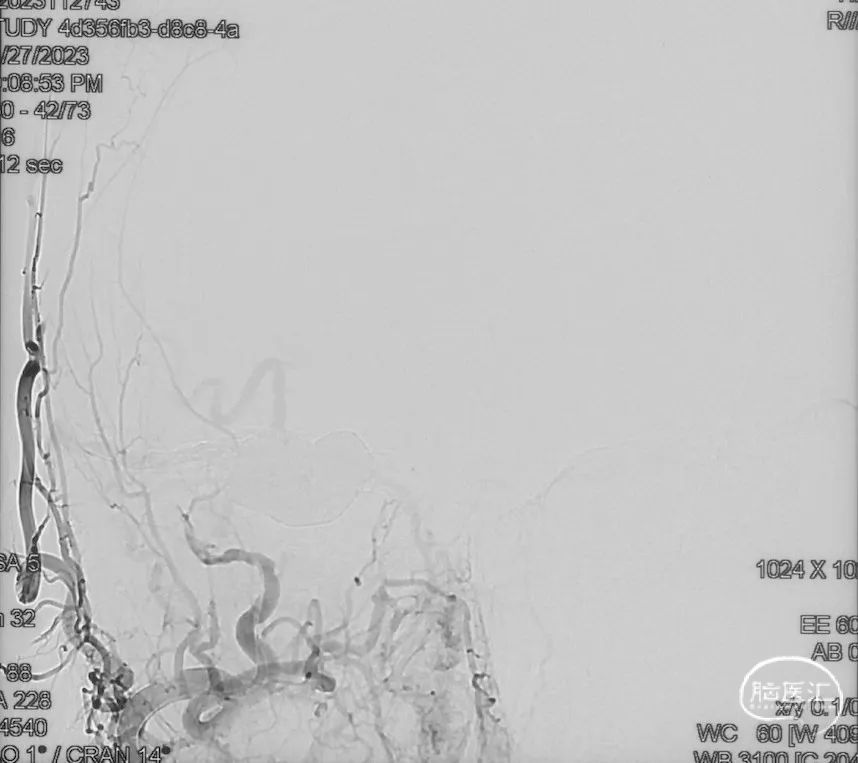

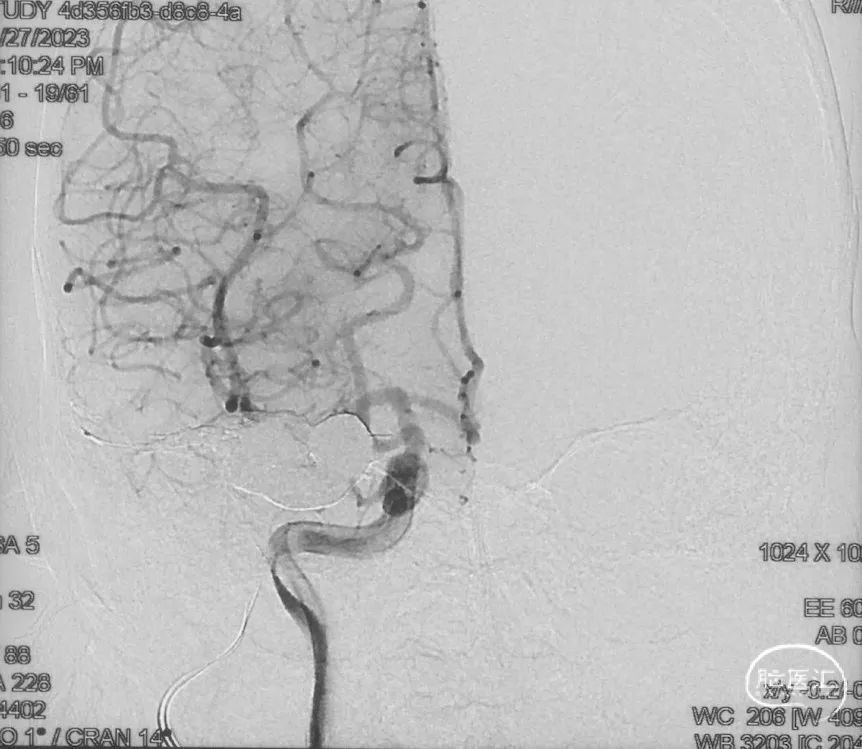

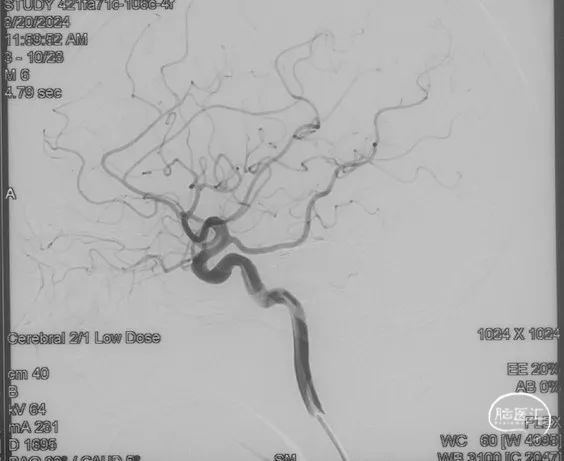

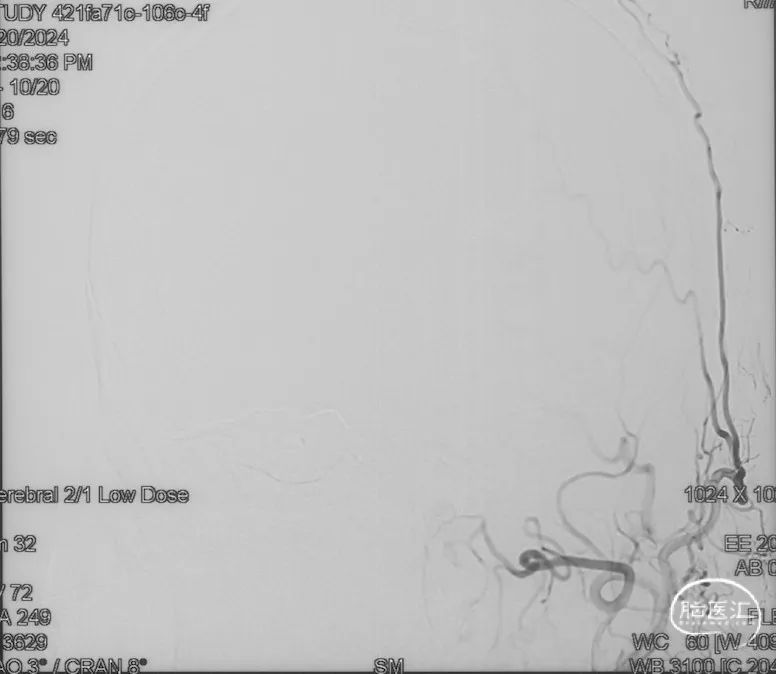

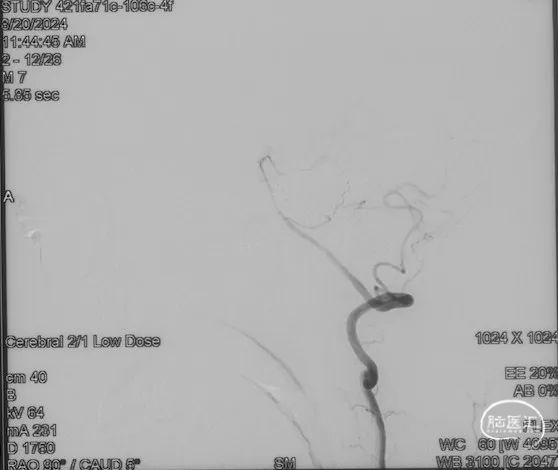

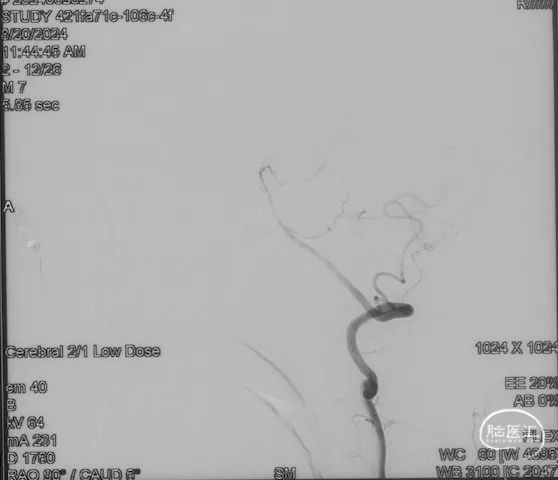

选取工作角度,正侧位造影

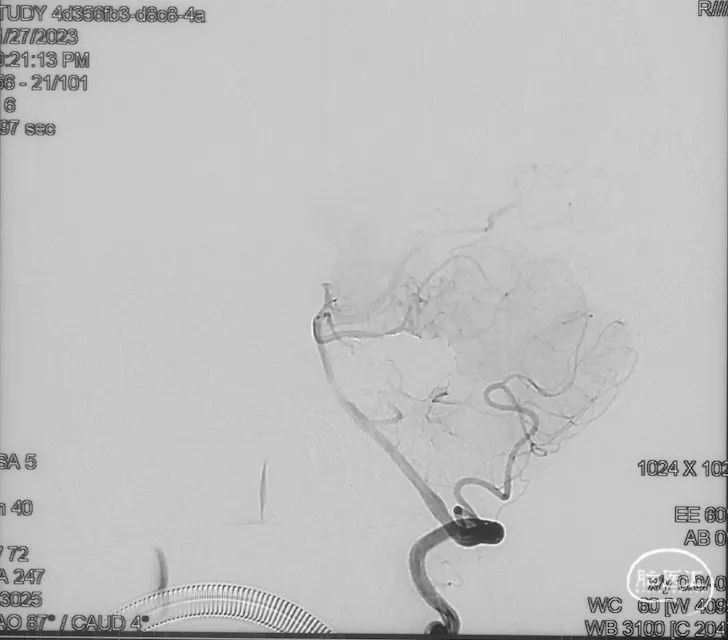

Echelon-10微导管在ASAHI 0.010微导丝导引下经右侧脑膜中动脉分支超选至瘘口,可见瘘口口径大,微导管直接越过瘘口,进入引流静脉起始部。

Marathon微导管在ASAHI 0.010微导丝导引下经右侧脑膜中动脉分支超选至瘘口近端。

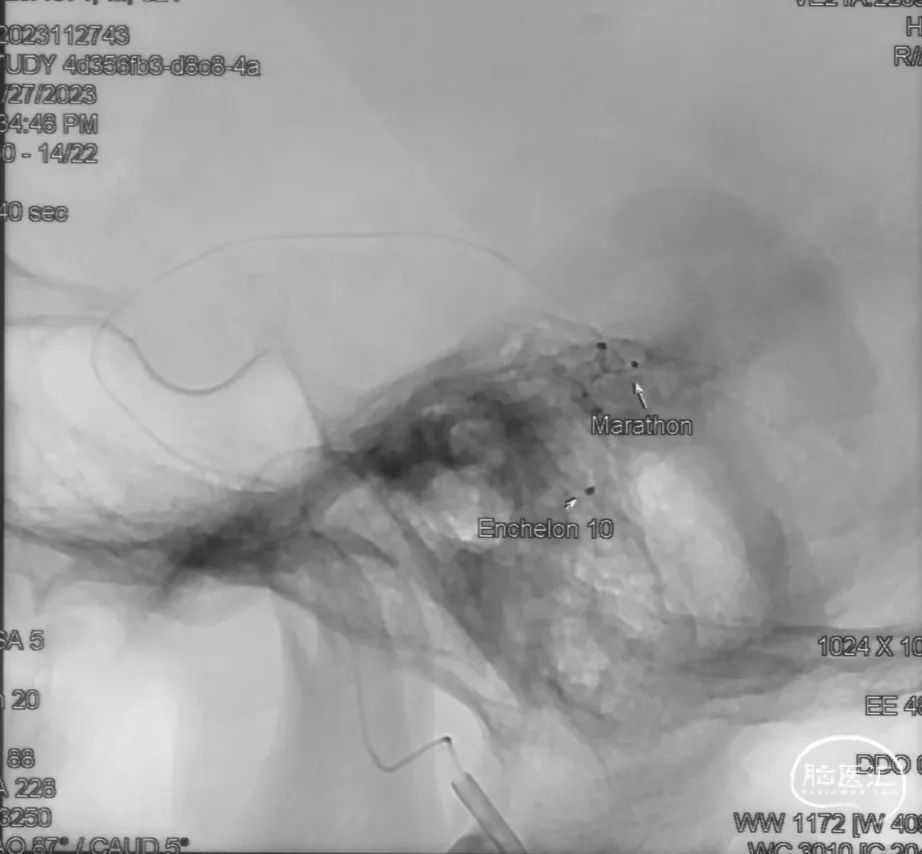

经Marathon微导管手推造影明确微导管位于瘘口动脉端,Echelon-10微导管位于瘘口引流静脉起始端处扩张的静脉球内。

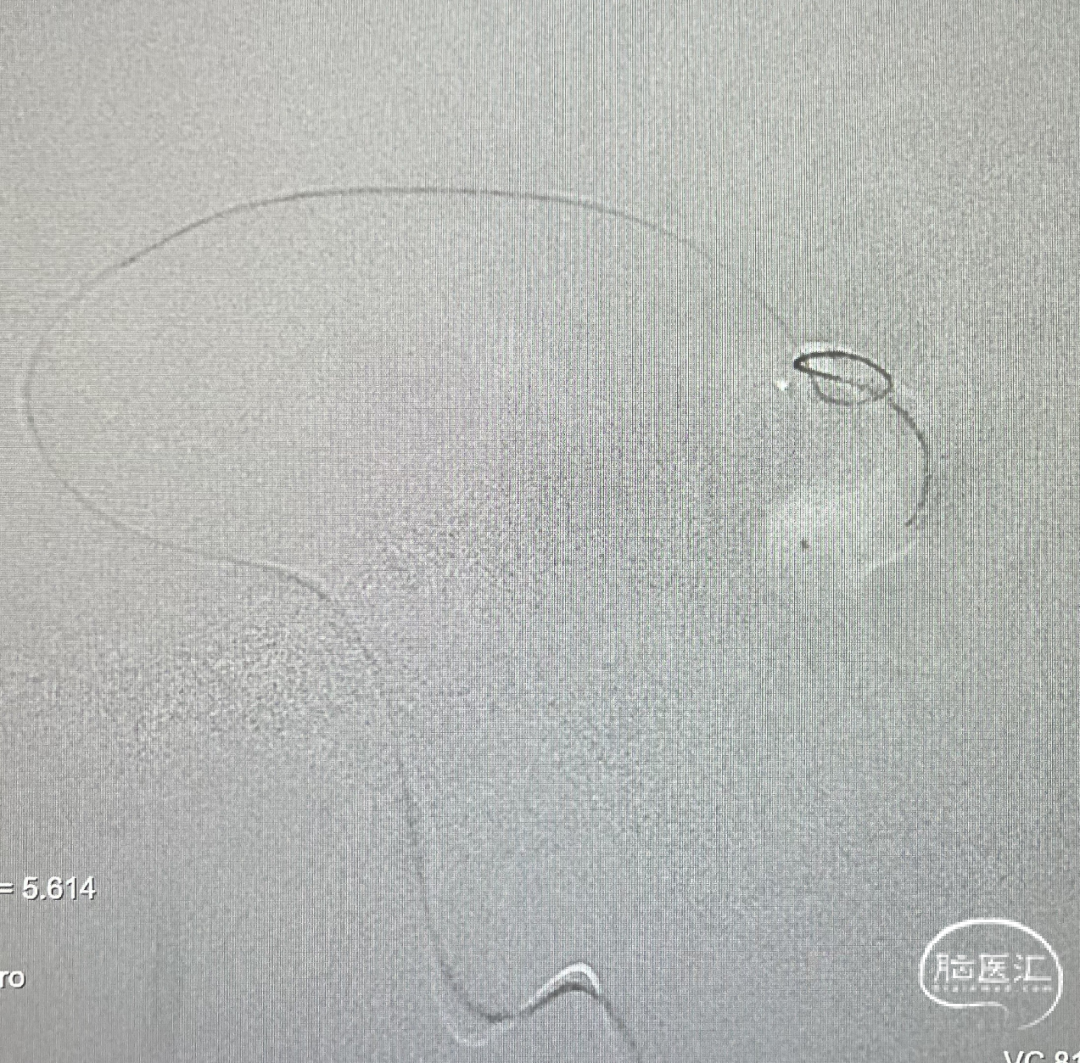

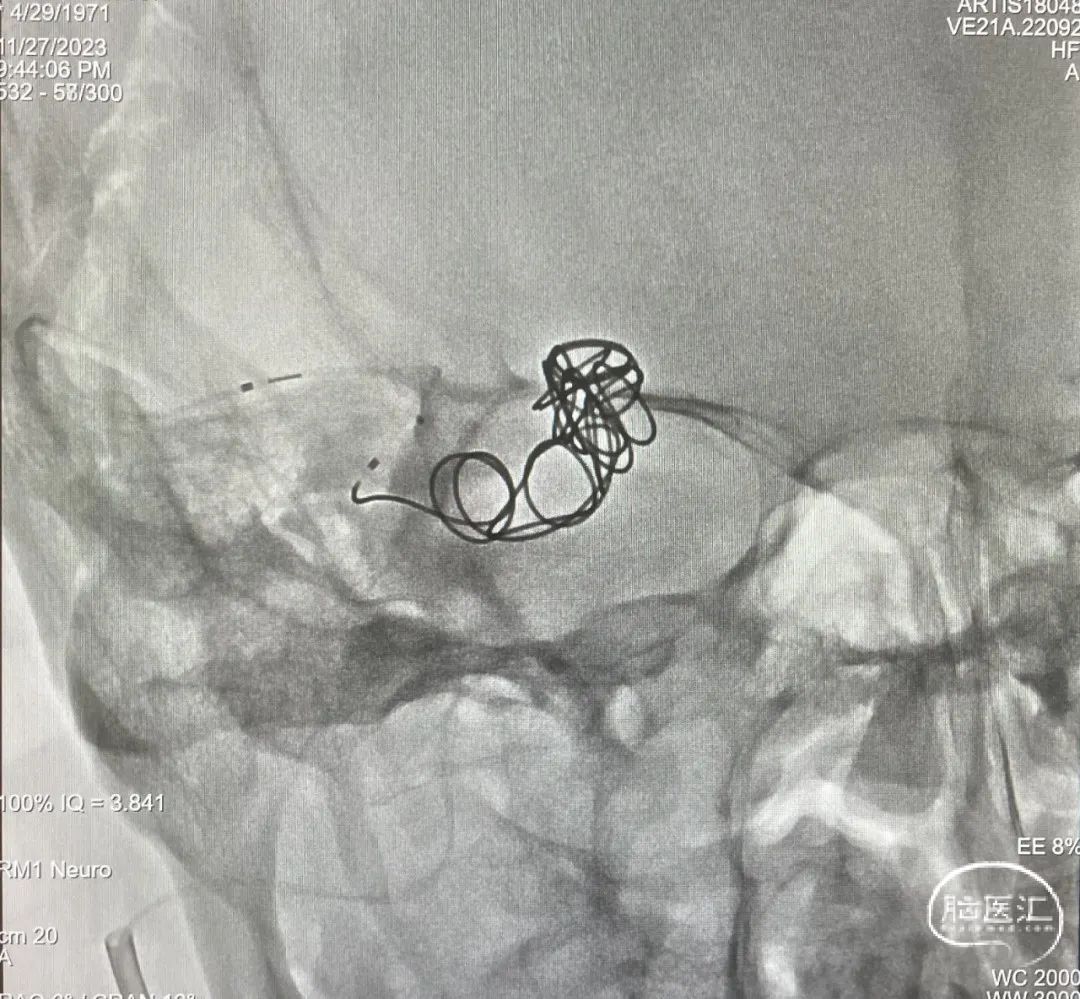

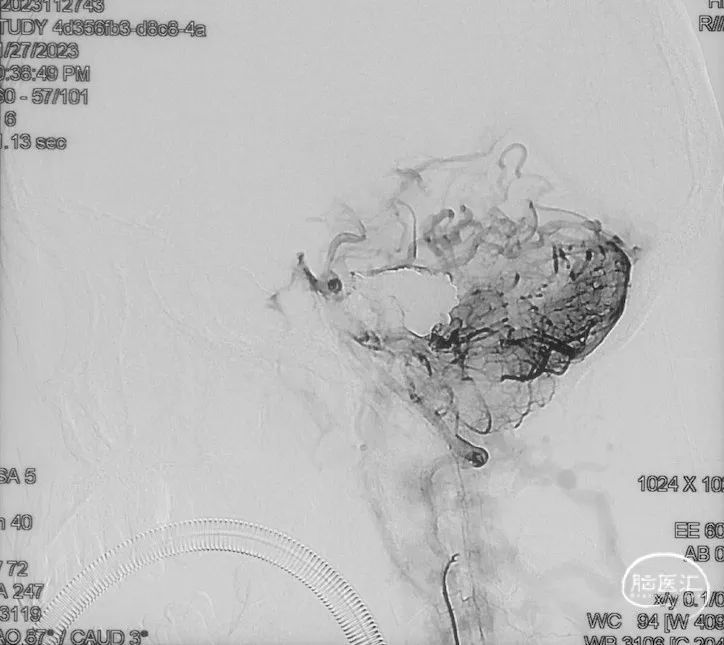

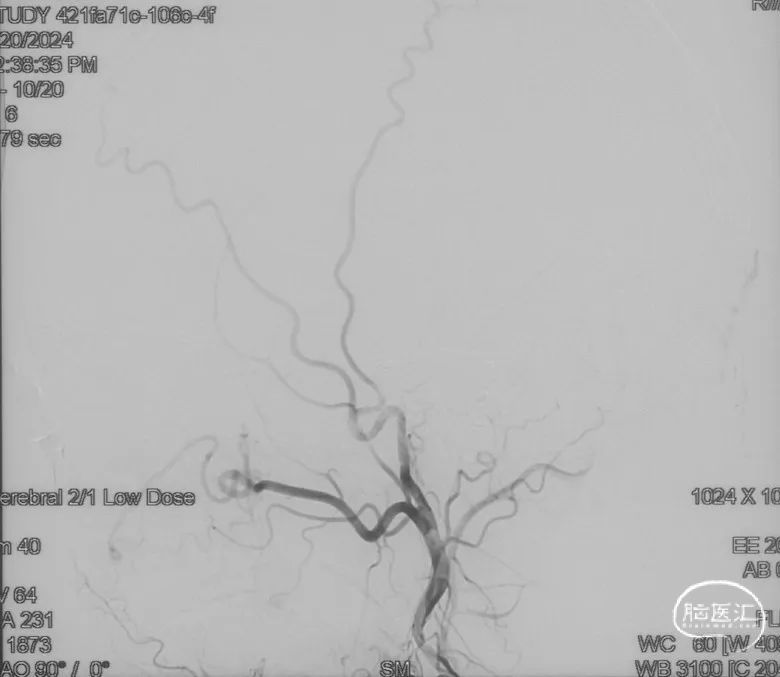

由于瘘口流量大,为了防止栓塞材料过度弥散,并逃逸至深静脉,首先通过Echelon-10微导管向静脉球内填入Feng 12/40、Feng 10/30两枚弹簧圈,限制后续液态栓塞材料仅在静脉起始部弥散。

随后回撤Echelon-10微导管,并通过Echelon-10微导管和Marathon微导管交替注入Onyx-34、Onyx-18,此时可见Onyx首先被血流冲至静脉球内,但被弹簧圈篮筐限制,并在瘘口范围内弥散。

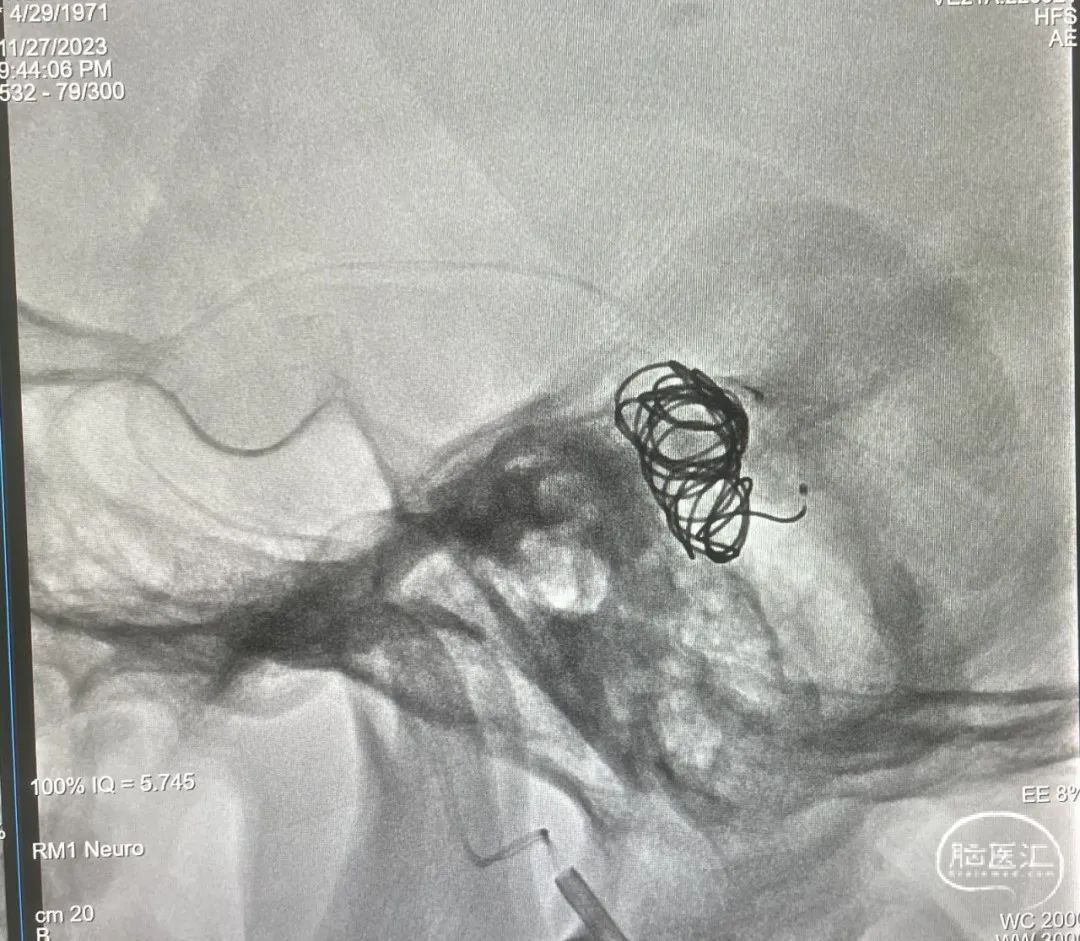

通过“注射-停顿-再注射”,Onyx进一步在瘘口及供血动脉段和引流静脉起始部弥散满意

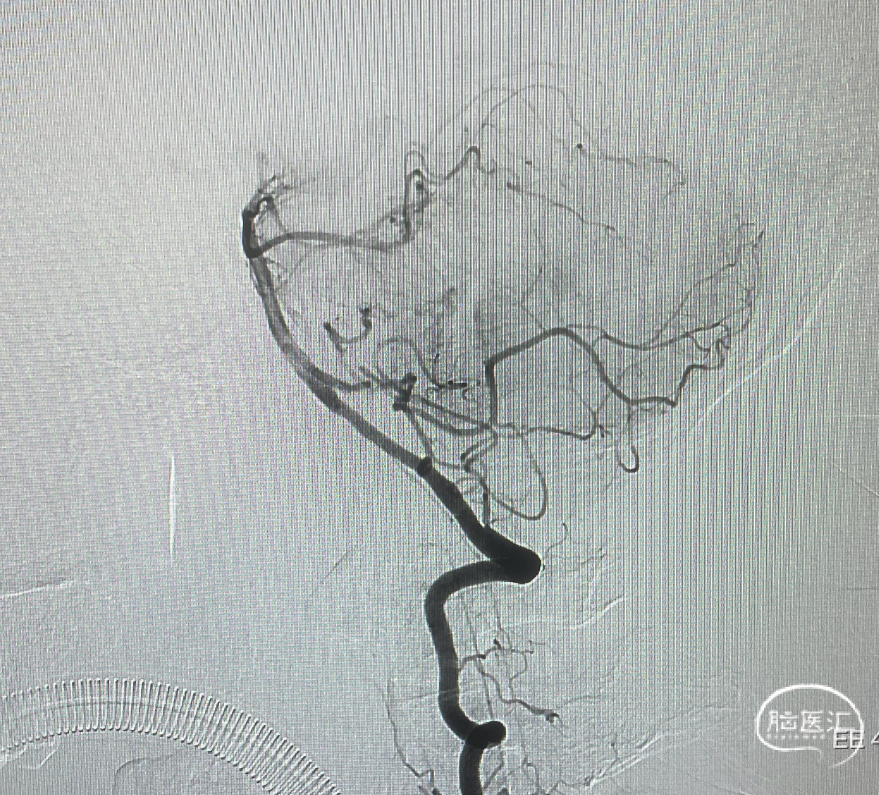

造影显示瘘口不显影,无静脉早显。

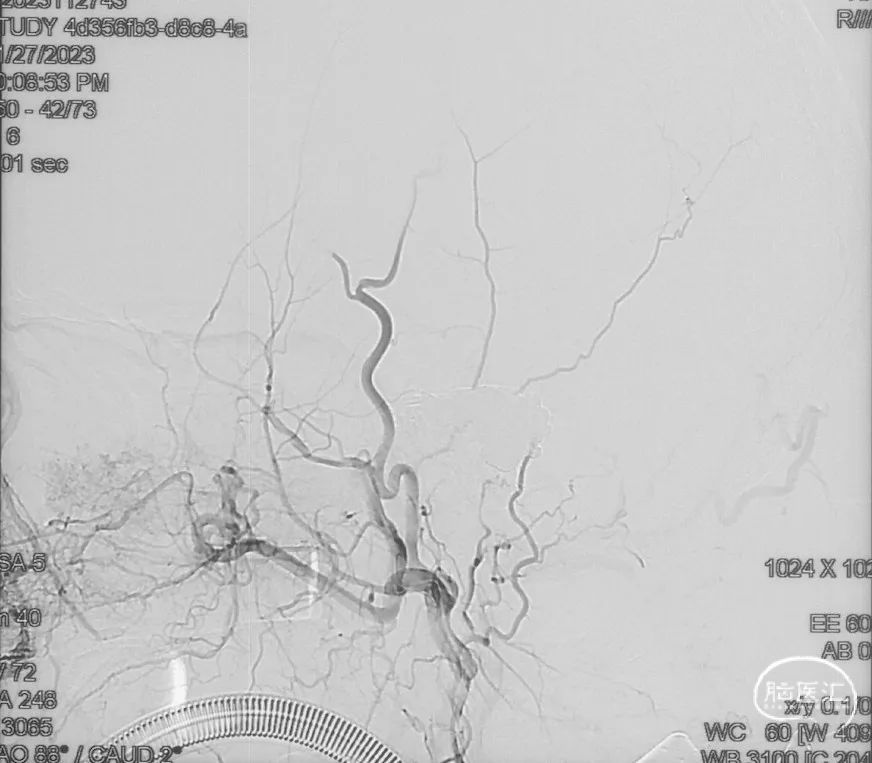

治疗结果

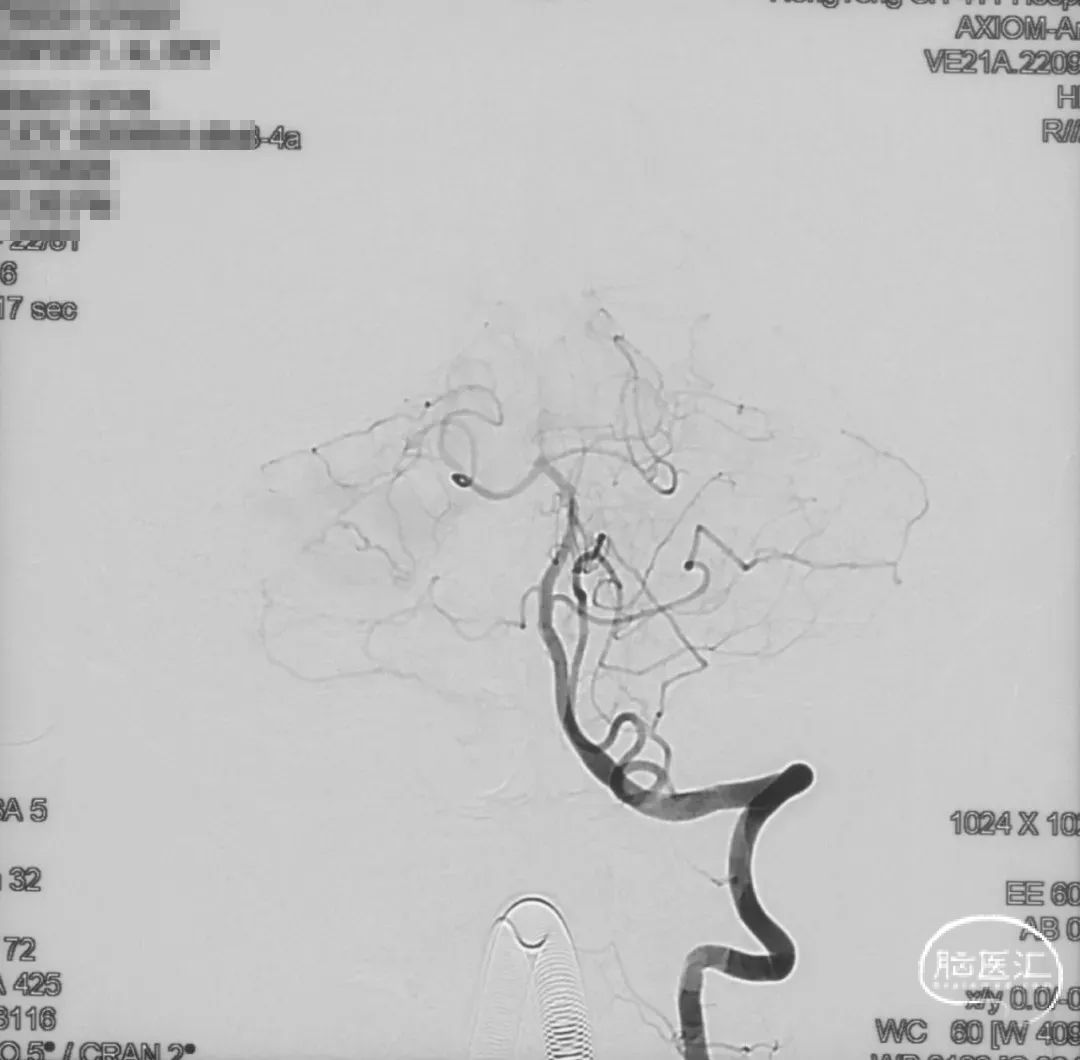

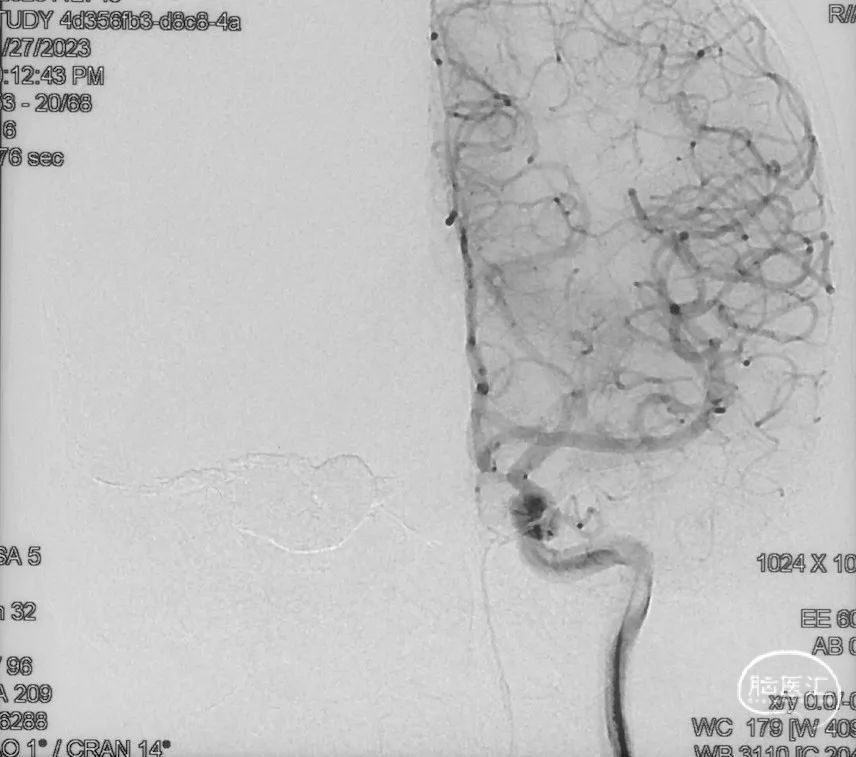

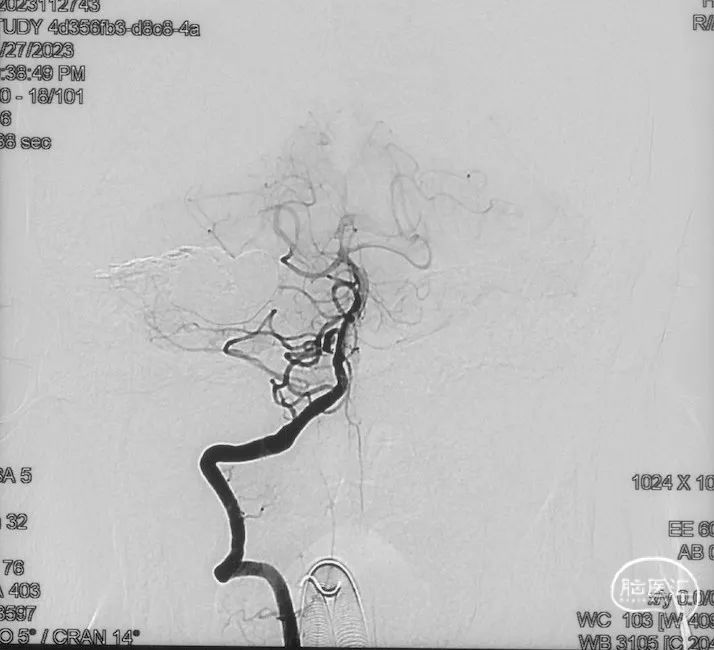

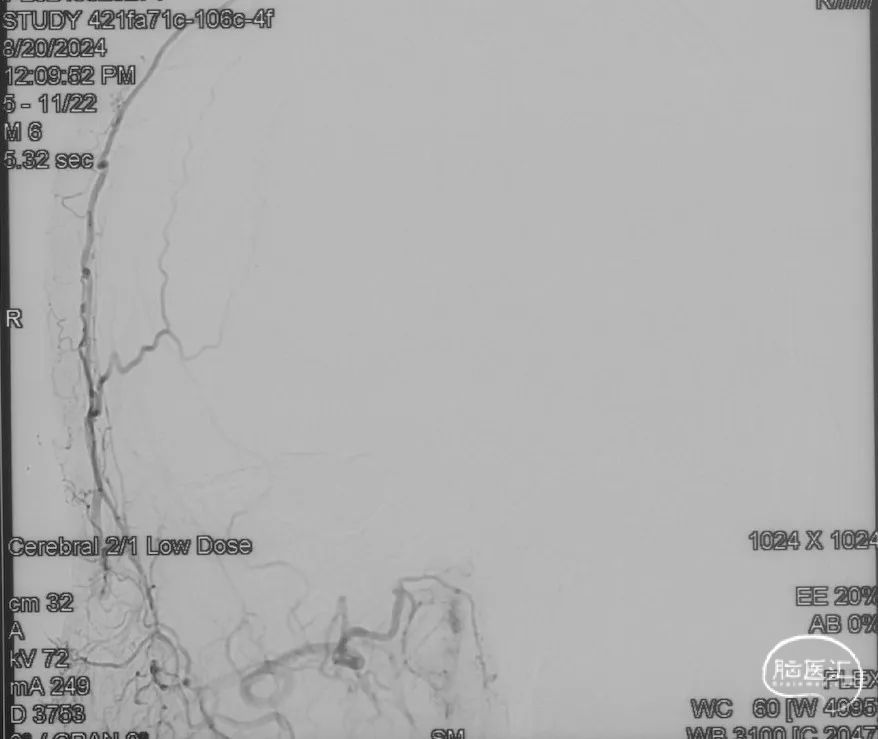

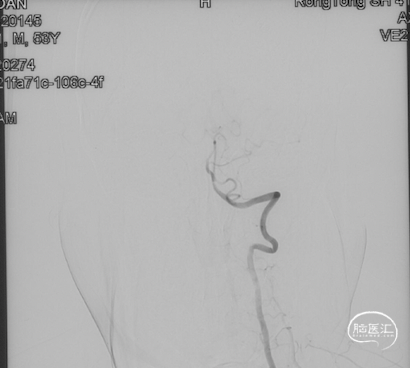

双侧颈外、颈内动脉正侧位造影瘘口均不显影

双侧椎动脉造影未见瘘口显影,可见广泛皮层静脉瘀滞

Onyx胶铸型显示瘘口形态。

术后药物指导

1、依诺肝素钠 4000U q12h*3d

患者后循环造影可见皮层静脉广泛淤滞样改变,遂予以抗凝药物治疗。

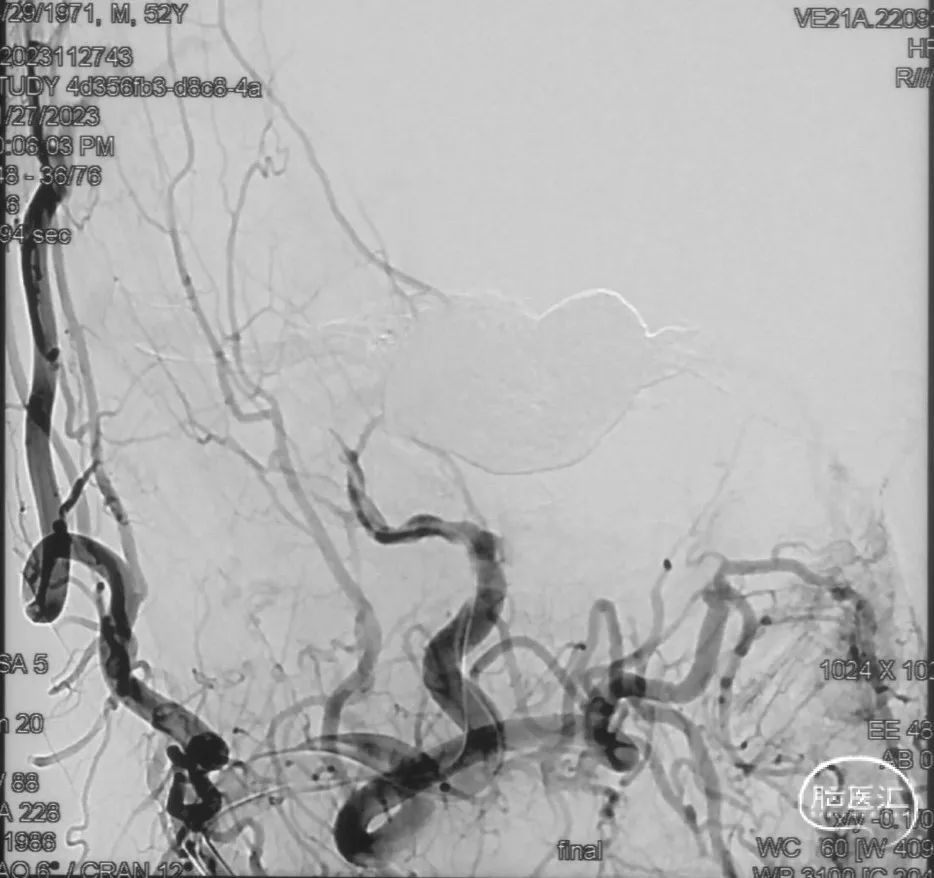

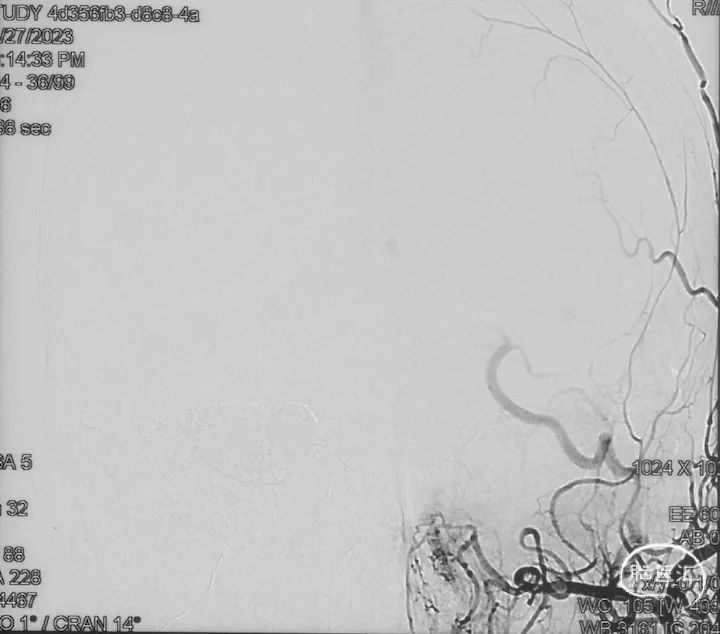

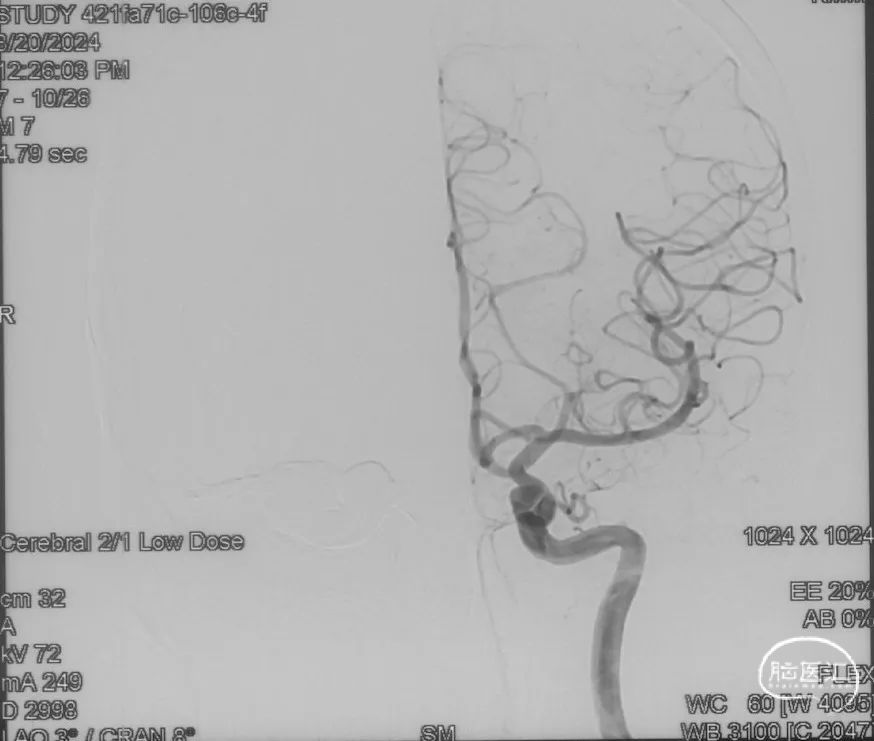

影像学的随访

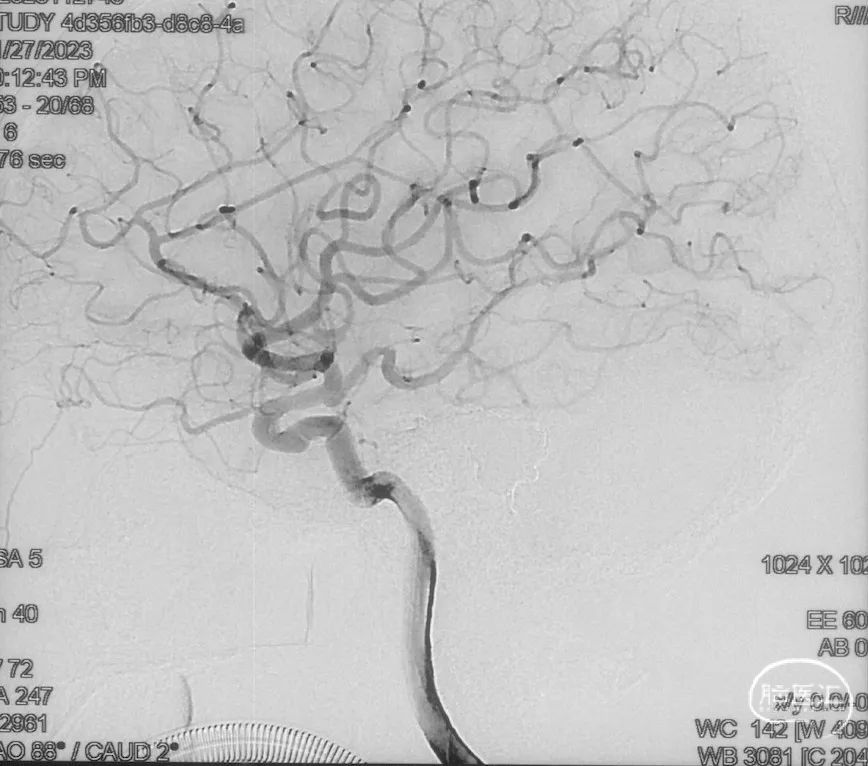

术后9m

右侧颈内动脉造影未见瘘口显影及静脉早显

右侧颈外动脉造影未见瘘口显影及静脉早显

左侧椎动脉造影未见瘘口显影及静脉早显

讨论

1.TDAVF的供血动脉常为天幕动脉(脑膜垂体干分支)、脑膜中动脉、脑膜后动脉、软膜血管天幕分支(小脑上动脉或大脑后动脉脑膜支)、头皮动脉、颈外动脉其他分支(枕动脉穿骨支和颞浅动脉分支等);其引流静脉复杂多变,包括Galen静脉、大脑内静脉、基底静脉、大脑及小脑皮质静脉、中脑外侧静脉、直窦及脊髓静脉等。多数TDAVF有皮质静脉引流,属于BordenⅡ~Ⅲ型、CognardⅡb~Ⅳ型,因此60-75%的TDAVFs以出血起病。

2.TDAVF的治疗目标为闭塞瘘口,介入栓塞已经成为TDAVF的首选治疗方式。对于岩上窦型TDAVF,脑膜中动脉通常时最常见的供血动脉,也是TDAVF栓塞的理想栓塞入路,对于没有合适动脉入路的病例,如引流静脉结构相对简单,经静脉入路栓塞也是较好的选择。经动脉入路栓塞时,应注意避免栓塞材料过度弥散进入颅神经供血动脉,损伤三叉神经和面神经。在该患者,由于瘘口口径大,流量大,栓塞材料向静脉端的过度弥散和逃逸是另外需要注意的问题,否则会损伤深部静脉系统。术者首先采用经动脉越过瘘口进入静脉端的微导管填塞弹簧圈成篮的方法,很好的限制了后续液态栓塞材料仅局限在瘘口静脉端弥散,避免了过多的静脉端栓塞,尽可能保留了深部静脉的完整性。

学习要点

1、TDAVF为Borden分型III型,多为Cognard IV型,颅内出血风险较高,需积极治疗。

2、Lawton分型为根据瘘口部位分型,该TDAVF为IV型,岩上窦型,脑膜中动脉是最常见的供血动脉,也是最常用的栓塞入路,超选简便,容易接近瘘口。

3、经动脉入路栓塞时,应注意避免栓塞材料过度弥散进入颅神经供血动脉,损伤颅神经。

4、瘘口流量大时,栓塞材料向静脉端的过度弥散是需要注意的问题,可以采用多种方法,限制了液态栓塞材料的弥散,使其集中在瘘口静脉端周围。

专家点评:许奕教授

1.介入栓塞是TDAVF目前最常用的有效治疗方法,经动脉入路栓塞是首选,而良好的入路血管是经动脉入路栓塞治疗的前提。在选择具体入路血管时,应充分考虑血管的弯曲程度、管径和长度,以便于微导管头端能顺利到达瘘口,或充分接近瘘口。

2.TDAVF的治愈性栓塞需要完全闭塞瘘口及其引流静脉起始部,因此微导管应尽量超选至瘘口处,以确保栓塞材料在栓塞靶点(瘘口静脉端)处弥散,并防止返流和过度弥散。对于岩上窦型TDVAF,脑膜中动脉通常时最有效、最安全的栓塞途径。

3.该病例瘘口口径大,微导管可以从动脉端经由瘘口直接进入引流静脉,表明流量大,单纯从动脉段注射液态栓塞材料很难避免其向静脉端过度弥散,事先行多支供血动脉栓塞减少血流,可以减少从脑膜中动脉栓塞时液态栓塞材料逃逸的可能性,但是会明显增加手术的复杂程度,也增加了并发症的风险。术中首先经进入静脉端的微导管填塞弹簧圈成篮,然后从动脉端注射液态栓塞材料,很好地局限了液态栓塞材料仅在靶点周围弥散。巧妙地简化了手术,达到了目的,也使手术更加安全。

点评专家简介

许奕

海军军医大学第一附属医院

中国医师协会神经外科医师分会神经介入专委会副主任委员,上海市医学会神经外科专科分会副主任委员。

从事神经外科工作近三十余年,擅长颅内血管性疾病的介入诊疗及外科手术(动脉瘤、动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、脑血管动脉硬化性狭窄);脊髓血管性疾病的诊疗及介入手术。近二十多年主要从事脑血管病的研究,在国内较早地开展各类脑、脊髓血管性疾病的神经介入手术,年手术量超500例、治疗水平居国内领先。

术者简介

李强

海军军医大学第一附属医院

医学博士,副主任医师,副教授,硕士生导师,美国加州大学旧金山分校访问学者。现任海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)脑血管病中心副主任,兼任国家卫健委能力建设和继续教育神经介入专家委员会委员、中国医师协会介入医师分会神经介入学组副组长、中华医学会急诊医学分会出血学组委员、中国中西医结合学会神经外科专委会委员、上海市医学会神经外科分会委员和上海市卒中学会理事等。

师从刘建民教授,擅长颅内动脉瘤、脑和脊髓血管畸形、烟雾病、脑供血动脉狭窄和急性脑梗死等血管病的介入和显微外科治疗。主持各类项目11项,其中国家重点研发项目1项、国家自然基金2项,发表论文100余篇,获得WFITN论文一等奖1项,省部级一等奖4项。

张琪

上海大学附属四一一医院

医学博士,副主任医师、副教授,目前任上海大学附属四一一医院脑血管病区主任、长三角脑血管病专科联盟委员、上海市医学会神经介入专委会委员,上海市医学会创伤协会委员,CCI创新俱乐部成员,从事神经外科临床工作十余年,在神经介入上治疗积累丰富的经验,带领团队获得国家示范卒中防治中心、国家高级卒中中心称号,擅长脑血管病介入微创治疗及显微手术治疗;长期从事脑动脉瘤、缺血性脑血管病及脑血管畸形的基础研究,完成国家及省部级自然基金3项,主持一项,发表论文20余篇,其中SCI收录9篇。

尚成浩

上海大学附属四一一医院

医学硕士,上海大学附属四一一医院主治医师,以脑血管畸形的基础与临床研究为主要方向,参与国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家、省部级课题4项,第一作者/共同第一作者发表论文6篇,其中SCI论文3篇。

点击上方图片

声明:脑医汇旗下神外资讯、神介资讯、脑医咨询、Ai Brain 所发表内容之知识产权为脑医汇及主办方、原作者等相关权利人所有。

投稿邮箱:NAOYIHUI@163.com

未经许可,禁止进行转载、摘编、复制、裁切、录制等。经许可授权使用,亦须注明来源。欢迎转发、分享。

投稿/会议发布,请联系400-888-2526转3。